双向级联反馈模式的网络图书广告传播机制和策略

吴 丹,赵 江

(1.浙江理工大学科技与艺术学院,杭州311121;2.浙江财经大学工商管理学院,杭州211189)

双向级联反馈模式的网络图书广告传播机制和策略

吴丹1,赵江2

(1.浙江理工大学科技与艺术学院,杭州311121;2.浙江财经大学工商管理学院,杭州211189)

电子商务的快速发展引起图书销售模式和图书产业链的变革,出版商利用网络图书广告向消费者传递畅销书籍信息成为图书销售的重要途径。研究充分考虑了信息流的双向性和反馈性,针对当前网络图书广告的传播现状,提出网络图书广告的双向级联反馈传播机制,对网络图书广告传播中存在的问题提出相关举措,强调有效调节网络图书广告传播的信息流向,合理控制信息的级联放大效应,关注消费者的UGC效应才能提高网络图书广告的传播效率,使出版商、政府、消费者三方获得最优效益。

信息流;双向级联反馈;传播机制;传播效率;UGC效应

中国的图书广告自宋朝活字印刷术后形成雏形,明朝的图书广告一度非常繁荣,刊登数目、巧取书名、信息传递、创意设计等都呈现出一些新特点,图书宣传也注意到与受众互动[1]。民国时期,资产阶级民主思想启蒙和民族出版业的兴起带动图书广告的成长与发展,并成为书刊宣传和推广中不可缺少的环节,图书广告的创作和发布在整体上呈现出一幅兴盛景象[2]。到了现代,随着社会文明和知识进步,图书广告的宣传形式也日趋多样化,如利用图书本身做广告、签名售书等[3-4]。而随着网络技术和电子商务的快速发展,网络媒介已经逐步成为图书广告的传播主体,并推动图书销售模式的变革和图书产业的快速发展。

由于消费者对书籍需求品类存在较大差异化,而传统图书广告信息传播存在一定滞后性,故“出版商-分销商-消费者”的传统售书模式已经不能满足消费者对图书的个性化需求。近年来,以美国的Amazon(亚马逊)、国内的当当网、天猫图书等为代表的网络图书电子商务企业得以快速发展;以淘宝网、易迅网为载体的个体图书经销商也成为网络图书销售的重要组成部分。网络图书销售模式已经逐步成为图书行业生存和发展的核心环节:出版商通过网络媒介向消费者传递图书信息,在消费者无法品读全文的情况下,借助网络广告进行定向营销和个性化图书推荐,使受众产生“购买欲”并转化为购买行为。

一方面,网络媒介的应用改变了传统图书销售中的单向信息传递模式,有利于出版商通过多种途径向潜在消费者传递图书广告信息,即通过图书出版商自建平台直接向消费者投放网络广告或通过第三方平台向消费者投放网络广告。借助网络平台,图书广告的市场覆盖程度和传播效率均有不同程度的提升。另一方面,虽然消费者能根据网络广告快速获知相关的图书信息,并使其足不出户、随心所欲地挑选图书,但由于无法完成传统图书销售模式中的亲自阅读体验,故面对不同网站种类繁多、内容和形式差异性较小的图书,消费者也面临无法有效抉择的难题。因此,如何充分利用网络图书广告在为企业获得利益的同时有效地满足消费者利益成为需要考虑的重要问题。因此,本文从传播学的角度研究以下问题:第一,网络图书广告的传播机制是什么?第二,如何针对特定的图书受众进行有效的广告传播?

当前网络图书广告大多通过编辑推荐、媒体评论的视角进行书籍内容和相关信息的传播,由于图书出版商和受众的信息不对称,出版商在一定程度上忽视了网络图书购买者——受众的真正需求,导致广告信息的传播出现广告投放精准性较低、重复冗余、时效性差、与受众沟通受限等问题。本文研究了信息流的“双向级联(cascade)特性”,即信息流在流动过程中呈现级联放大和反馈,又称为“用户生成内容(UGC)特性”。特别是在“互联网+”时代,一方面出版商投放的网络图书广告经过多层级流向消费者的过程中,广告信号不断增强;另一方面,出版商可以通过网络平台获得用户逆向流向出版商的相关反馈信息,如用户生成口碑、信息分享等,并通过精准性调节手段提高广告信号的有效性。根据经典的“使用和满足”传播学理论,本文提出了网络图书广告的双向级联反馈传播模式,并对图书广告的传播机制进行阐述,针对当前网络图书广告传播问题提出了相关的策略。

一、网络图书广告的传播机制——双向级联反馈传播模式

“使用与满足”是一种受众行为理论,起源于20世纪40年代,是用“受众本位”取代“传者本位”而进行的受众研究。“使用与满足”是把受众成员看成是有特定“需求”的个体,把受众的媒介接触活动看作是基于特定的需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到“满足”的过程[5]。该理论认为受众对于媒体的接触具有主观能动性;大众传播对于受众有一些基本效用的同时,受众的需求对传播效果也有一定的制约作用。该理论把是否满足受众的需求作为衡量传播效果的基本标准,这一视角具有重要意义。“互联网+”时代的图书在线销售更是如此,如果不能有效地满足消费者个性化需求,在没有深入研究消费者的购买动机和满足其心理的情形下,单纯从图书编辑的角度考虑,对其传播以及销售环节会造成不利影响[6]。

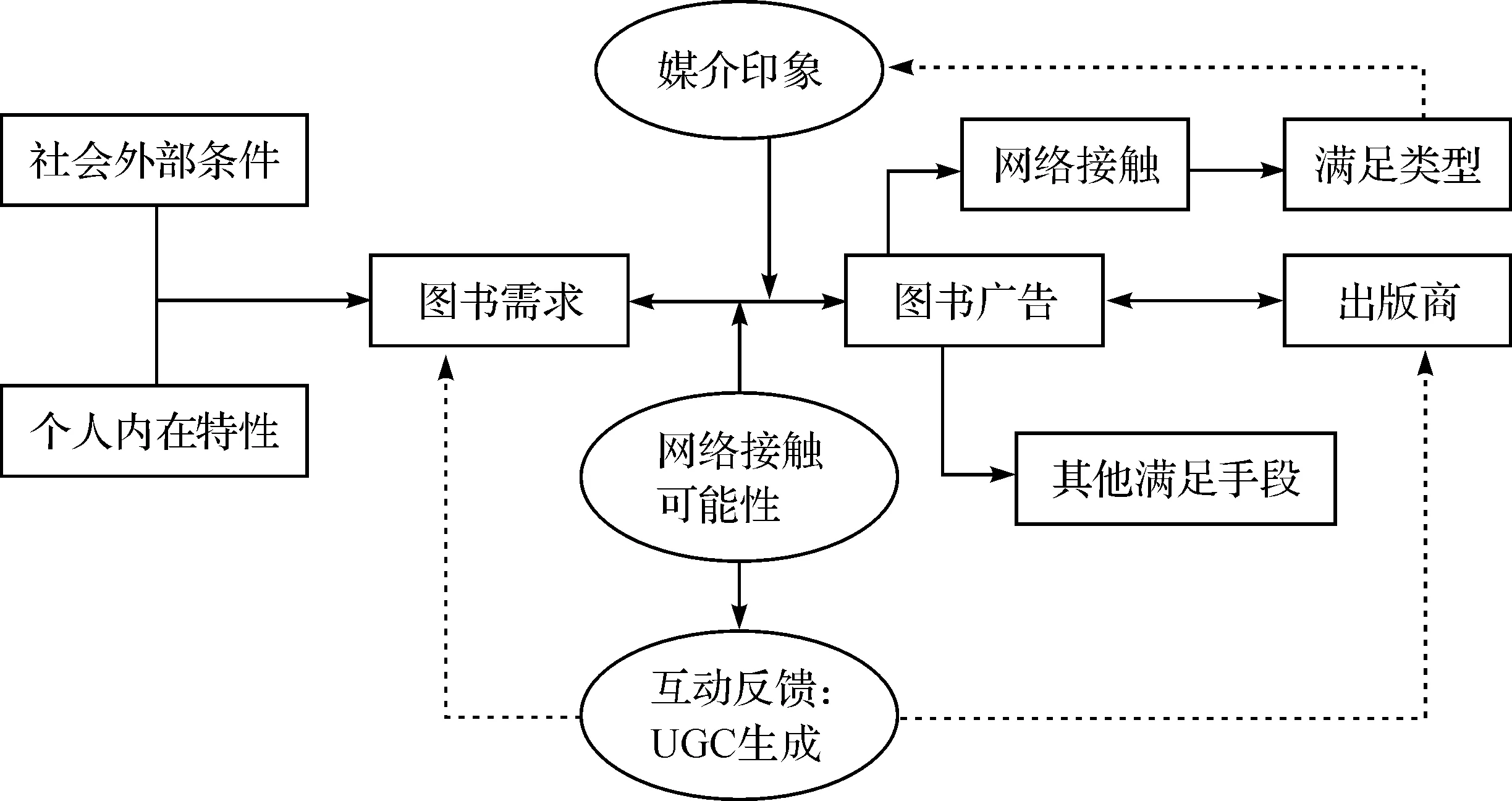

在深入研究竹内郁郎的“使用与满足”理论基础上[7-8],本文提出:在当今“互联网+”时代,单纯的图书出版商通过传统媒介广告进行促销活动并满足受众的模式已经难以符合广告传播的现状。当前图书出版商通过网络追踪技术(如cookie)获知消费者的IP地址,并通过数据挖掘等技术手段分析用户的浏览行为,再投放有针对性的网络广告。因此,利用网络媒介的图书广告传播有别于以往强调从“传播者-受众”的单向传播。相反,图书出版商通过网络平台向受众传递广告信息的过程中,由于平台对广告信息精准性进行调节,广告信息也会根据受众的内容反馈,如用户在线评价、评论,生成新的内容并形成新的信息流逆向流往出版商,出版商对该信息进一步汇总,从而提高网络图书广告投放的精准性,并将信息放大处理,通过级联向广告受众传播。另外,在“传播者-受众”的广告信息传播过程中,由于UGC的生成模式可被抽象为信息内容生产过程(IPP),即将用户作为源元素,内容为项元素,生成模式可以理解为映射关系[9]。这种级联反馈并非单次行为,而是多次重复性反馈,而且每次反馈都在原有的基础上有新的增强,即“级联放大式反馈”。根据“互联网+”时代的图书媒介广告的传播现状,本文提出了双向级联反馈模式的网络图书广告传播机制(见图1)。

图1 双向级联反馈模式下网络图书广告传播机制

图书需求分别受社会因素和个人因素影响,即社会政治、经济、文化、科技等社会外部条件以及个人的学识、性格、偏好等个人内在特性影响。消费者对图书需求的实现需要有网络接触可能性,这一条件在网络普及的当下成为必然。此外,还需要对该媒介进行评价,这是基于以往的经验所获得的,即媒介印象[10]。如在网络购买的图书获得了心理上的满足,之后也会做出相同的选择,即通过图书广告间接和出版商产生联系。此时,消费者对图书的需求与出版商通过图书广告对信息的传递呈现双向性。这一双向性是通过消费者与网络接触行为而产生,并存在两种可能结果:一种是满足了消费者特定需求,另一种是未能满足其购买心理,只好再尝试其他手段。另外,图书广告平台作为消费者和出版商的媒介,相关的信息流动也呈现双向性特征。最后,通过信息流的双向流动和级联反馈性放大,受众对媒介传播的整个过程做出评价,对媒介产生新印象,其反馈机制和互动性不同于以往任何传统媒体,这对消费者的购买行为和出版商的出版行为将产生巨大的影响。

二、“互联网+”时代图书广告传播与传统图书广告传播的比较

图书承载着文化、科技传播的重任,是兼有文化属性和商品属性的产品。同其他商品相比,图书的种类繁多,生产流通周期较为复杂,市场差异性较低,产品的品牌优势相对较弱。传统的图书广告信息流呈单向传播,即由图书出版商-受众。由于传播手段单一,图书出版商很难获得有效的用户反馈信息,广告投放缺乏针对性,相当一部分受众难以接触到图书广告,广告精准性差,到达率低。由于传播媒介所限,广告资金投入量不足。而图书本身作为特殊的商品,其广告宣传往往分为多个阶段,故出版商难以利用传统图书广告根据不同阶段的消费者需求变化进行有针对性的广告投放。

2014年,当当网的图书品类贡献了超过销售额的70%,图书销售取得巨大成功。一方面,当当网通过自建网络平台,分析消费者的不同需求,将图书品类根据用户属性标签、偏好标签、热门程度、品类差距、出版商差距等进行细化,并投放不同类型的广告;另一方面,根据用户生成反馈信息对图书广告内容进行实时调整,并针对用户的不同评价和分享等给予特定优惠和采取其他营销策略。

传统的图书广告和网络图书广告的传播机制的差异在于:

a)信息流的路径差异性。传统的图书广告信息流往往是单向流动,而网络图书广告的信息流流向往往是双向级联,随着层级的提高,信息流不断的放大。

b)信息流的反馈差异性。其图书出版商在向受众投放传统图书广告后,由于缺乏有效的沟通和反馈机制,图书受众往往难以将图书偏好信息等反馈至出版商。而在“互联网+”时代,可以通过用户评分、用户直接反馈等手段将图书偏好、用户行为特征等通过网络逆向传递至图书出版商。图书出版商可以通过适当广告调整,如改变广告创意等更符合市场需求。

沪深交易所的这两份《指引》一出,立即被市场视为史上最严的停复牌新规,直指A股市场中存在停牌事由较多、停牌期限较长的众多停牌“钉子户”。

c)广告投放的精准性差异。传统图书广告往往通过出版商直接向所有受众传播,而“互联网+”时代,出版商可以通过技术手段调整网络图书广告投放的精准性,提高广告的有效性。

d)不同阶段的群体差异性。出版商难以在每个阶段利用传统图书广告进行有针对性的市场营销。而在“互联网+”时代,出版商可以及时了解用户需求,针对市场需求量的变化,及时调整广告强度,提高每个阶段广告投放的针对性。

三、网络图书广告传播存在的问题

相比传统媒体,网络图书广告的传播不受时间和空间的限制,形式更加灵活,其双向级联反馈式传播机制有利于网络受众快速、便捷地接收广告信息,同时,有利于出版商及时调整广告策略和营销策略。然而,受限于网络技术平台及消费者网络广告接触率等因素,网络图书广告的影响力、传播效率、认可度相比传统图书广告还有所不足,其传播尚存在如下问题:

(一)网络图书广告传播内容的真实性和诚信度问题

目前,网络图书广告还处于相对缺失监管的状态,由于信息流动存在时间差异性,消费者很难及时有效地反馈。故出版商在投放广告时,广告内容的真实性和合法性等缺乏有效保障,许多出版商在投放网络图书广告时往往夸大图书特性,广告的真实性难以保障。另外,有些网络广告甚至与图书本身差距很大,欺骗用户的情况时有发生。由于查处网络违法广告关键在于认定相关的证据,而网络证据的真实性难以保障,消费者难以直接获取出版商的网络违法广告证据,从而造成针对图书广告违法责任的追责难题,这很大程度上影响了网络图书广告市场的健康发展。

(二)级联反馈模式下网络图书广告对受众隐私侵犯问题

由于企业能够依托网络平台实时了解受众情况,并根据受众对图书广告信息的偏好投放相关的广告。即网络图书广告投放的基础是获取用户的相关个人信息,个人信息掌握的越准确,其级联放大作用越显著,广告投放越精准。而这在一定程度上对消费者隐私带来了潜在的危险。如某些出版商可能将用户信息卖给其他出版商或企业,造成用户信息的泄露。另外,由于信息的单向级联式放大效应,出版商不经用户明确同意,在向受众发送图书广告过程中,可能对用户造成骚扰,影响了广告的有效性。

(三)逆向信息流准确性不足,网络图书广告效果难以评估

当前,缺乏权威机构对网络广告的受众数量和广告效果进行量化的统计评估工作。由于用户到出版商的逆向反馈信息流的准确性不足而导致信息覆盖面较窄,网络图书广告的效果评估体系往往是基于某些网站提供的一些数据,而缺乏第三方的准确检测数据。因此,这些数据难以反映出出版商投放网络图书广告的真实效果。一方面,数据本身都是源自各个网站,准确性和权威性都有所欠缺。另一方面,虽然这些数据在一定程度上反映了用户的图书需求,但是广告对用户购买行为的真实影响却难以获取。

四、网络时代图书广告的传播策略

根据网络图书广告的传播机制——“双向级联反馈模式”,出版商应当更加有效的利用广告信息的级联放大效应,针对当前图书广告传播中的问题,特别是用户的UGC内容,提高信息的传播效率,促进网络图书广告的发展。

(一)加强网络图书广告的市场监管力度和审查力度

由于出版商可以直接通过网络平台向不同类型的消费者投放满足不同需求的网络图书广告,故这一信息的有效性需要通过相应的制度予以制约。故政府或第三方应当加强对网络图书广告的监管,成立专门的市场监管小组,加强网络图书广告的审查工作。一方面,保证图书广告的真实性和有效性;另一方面,避免虚假网络图书广告对受众的损害,维护消费者利益。其实质是加强对网络广告信息流单向流动的控制,避免由于虚假信息流通过级联放大对末端消费者造成巨大的权益损害。另外,通过有效的审查,使得信息流的级联放大有序进行,避免信息流的不规则流动而影响广告终端用户。

(二)加强网络图书广告的隐私保护力度

企业在利用网络向目标客户投放图书广告时,应当将广告投放的精准性控制在一定的范围,避免过度提高广告投放的精准性。其作用在于:一方面,避免由于精准性的提高而影响或侵害用户隐私,从而影响网络广告投放的有效性;另一方面,由于信息流从用户-出版商存在逆向反馈模式,当精准性过高时,可能影响信息的逆向流动,不利于企业调整广告策略。

(三)构建基于双向反馈模式的广告效果评估体系

出版商可以独自或委托第三方构建基于双向反馈模式的广告效果评估体系,针对网络广告投放的每一个环节进行效果评估,即构建针对每个层级信息流动的监控模式,针对广告信息的流动变化,调整出版商的广告投放策略和商业策略。而这一评估体系所依赖的数据分析指标包括:图书广告展示量、广告点击率、广告到达量、广告转化率等指标。其依托的统计方法包括:a)web日志分析模式,即分析web服务器流量追踪广告用户的实际操作;b)JavaScript标记模式,即根据用户访问图书广告页面的信息监测广告的流量数据。

(四)网络图书广告和受众诉求的高度匹配性

网络图书广告应当尽可能深入到属性层面,围绕内容和受众诉求,不仅仅包括用户创作、发布分享的显性内容,还应包括一系列隐性内容,如用户身份、状态关系、声誉等,形成高度的匹配度,尽可能体现不同受众的个性化需求,为信息流的逆向传播创造前提条件。即出版商应当加强与目标受众的有效互动,及时获取逆向信息流,并根据市场反馈,做出及时调整:一方面,提高媒介印象,不断调整网络图书广告的创意,特别是针对不同的图书,应当采取不同的广告投放模式,提高信息流的级联放大效应,尊重受众的市场需求;另一方面,通过加强网络接触可能性,避免 UGC中与话题无关或虚假性反馈对用户的误导性,提高反馈的有效性。

五、结 语

移动互联网时代,由于信息的不对称,消费者难以从浩瀚的书籍信息中准确选择适合自身需求的图书信息;同时由于对目标消费者群体需求的不确定性,图书出版商也难以通过有效的图书广告真正满足受众的实际需求。因此,在经典的“使用和满足”理论基础上,本文研究了网络图书广告传播的机制,构建了网络图书广告的“双向级联反馈”模式,针对当前网络图书广告传播中的问题提出了相应的策略。图书出版商应当从消费者的实际需求出发,深入研究不同消费者的购买动机和购买心理,利用网络平台,提高网络图书广告的精准性,并适度调节信息流,既要避免信息流对用户隐私等带来的损害,也要避免UGC的误导效应。另一方面,政府或第三方应当加强对网络图书广告的监管,避免出版商投放网络广告过程中由于级联放大效应对用户带来危害,引导网络图书市场的健康发展。可见,有效调节网络图书广告传播的信息流向,合理控制级联放大效应是出版商、政府、消费者三方同时达到最佳利益的关键。

[1] 胡发强.明代书坊广告类型及其创意设计[J].出版与印刷,2011(4):19-22.

[2] 刘佳佳.民国图书广告艺术初探[J].中国出版,2014(6):67-70.

[3] 孟讲儒.图书广告宣传策略分析[J].中国出版,1997(12):23-24.

[4] 寇泽梅.图书广告如何选择媒介[J].青年记者,2010(8):61-62.

[5] MCQUAIL D, WINDAHL S.Communication Models [M].London & New York:Lonzman, 1981:1-75.

[6] 梁启东.图书的广告书评化与书评广告化[J].图书馆杂志,2010(2):89-93.

[7] 山根常男,本村汎訳.大众传播[M].东京:有斐阁出版社,1977:1-113.

[8] 郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999:181-182.

[9] 赵宇翔,范哲,朱庆华.用户生成内容(UGC)概念解析和研究进展[J].中国图书馆学报,2012(5):68-81.

[10] 任中峰.健康传播中“枪弹论”效果的回归:以张悟本媒介事件为例[J].浙江理工大学学报,2012,29(5):750-754.

(责任编辑:任中峰)

Transmission Mechanism and Strategy of Network Book Advertising Based on Bidirectional Cascade-Feedback Model

WU Dan1, ZHAO Jiang2

(1.Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311121, China; 2.School of Business Administration, Zhejiang University of Finance &Economics, Hangzhou 211189, China)

Rapid development of electronic commerce causes reform of book sales and book-related industry chains.The network media is considered as the critical route for the delivery of bestsellers to consumers by publishers.Based on the current condition of network book-ads communication, this study considers the bidirectional characteristics and advertising feedback of information flow, and proposes the bidirectional cascade-feedback model for network book-ads.Then, the corresponding measurements are proposed to solve the problems in network book-ads communication.The results indicate that the effective regulation of information flow of network book-ads communication, reasonable control of the cascade effect, as well as good consideration of consumers’ UGC effect can improve the transmission efficiency, and thereby make the publishers, government and consumers get the optimal benefits.

information flow; bidirectional cascade-feedback model; transmission mechanism; transmission efficiency; user-generated content (UGC) effect

10.3969/j.issn.1673-3851.2016.08.007

2016-03-12

浙江省文化厅科研项目(113229A4M15086);浙江理工大学科技与艺术学院教改项目(kyjg1515)

吴丹(1982-),女,浙江杭州人,硕士研究生,主要从事广告和新媒体方面的研究。

G206.3

A

1673-3851 (2016) 04-0361-05引用页码:080301