让学生从阅读中学习建构文章

苏奕茹

小学生所读的课文大多精工细作,是一件件精美的“模型”,以阅读为目的的学习,只需要理解和欣赏,如果想借此学习写作,则还需要读懂文字背后作者的想法。正像为了学习模型制作,要对模型进行分析、测量,必要的时候还要拆一拆、试一试,建构一篇作文,通常要考虑文章结构、文章内容以及文章语言这三个方面的因素,怎样从一篇篇文质兼美的课文中汲取所需的“营养”呢?

一、 搭建结构

“前紧后松”和“喧宾夺主”是小学生作文的常见问题。有时候,学生把创作热情倾注在作文的前半部分,写到后面,受限于时间和篇幅,再加上精力和热情在递减,于是草草收尾,文章明显“前紧后松”。“喧宾夺主”是学生在写作过程中不知不觉偏离主旨,在不很重要的部分热热闹闹地大做文章,本该重点描写的部分反倒略写或黯然失色。这两种常见病都是属于“结构不当”的范畴。因此,教师有必要教学生妥当搭建文章结构,让学生能合理安排文章的各个组成部分,合理分配自己作文时的精力和时间。课文是很好的例子,从阅读中学到的方法将会被迁移运用到作文中。

写作前,“写什么”只是没有定型的意图,在笔尖一字一句传达的过程中,可能会不知不觉地有所疏漏或不由自主地有所偏移,所以作者通常要在作文前先铺展思路或搭建结构。阅读课文时,教师要引导学生通过理解和分析,发现作者作文前胸藏的图谱。首先要读懂文章写什么,再分析文章的写作顺序,摘要记录下来。如果文章是按时间顺序、参观游览顺序或事情的发展顺序写,各部分之间会有明显的先后顺序,我们应该进一步分析文章的写作重点在哪里,是怎样表现主旨的。比如《观潮》一文重点描写的是“潮来时”的景象,淋漓尽致地表现了江潮的壮观。要让学生明白,作文前拟定写作顺序就像规定了行文所走的路线,以防偏移;确立写作重点,就像在这条路线上设立醒目的路标,自我提醒这是重要路段,要着力表现。作文前明确写作顺序和写作重点,写起作文来就可以从心所欲,又不容易产生结构上的偏差,“喧宾夺主”这样的问题就会少出现或不出现了。

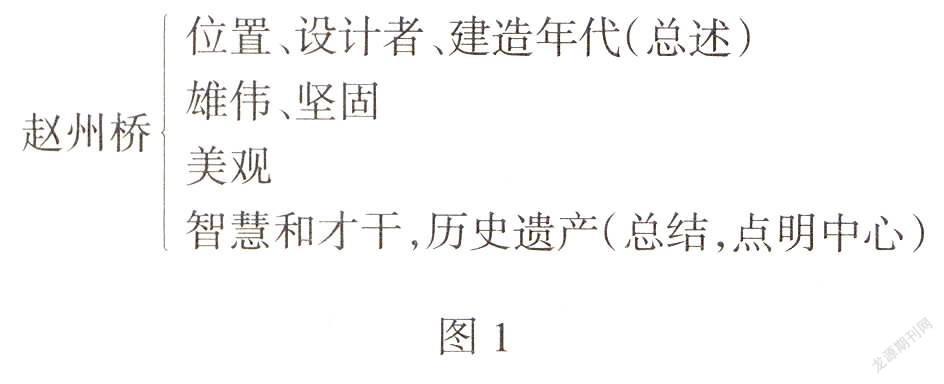

如果文章是按事物的几个方面来写,梳理后形成的就是一组文章结构图,我们要理解各部分之间的关系,思考作者为什么这样安排。譬如《赵州桥》这篇课文(图1),作者重点表现赵州桥雄伟、坚固、美观这三个特点,第二、第三自然段是文章的主体部分;第一自然段要服务于重点段,做相关的介绍,比如介绍赵州桥“到现在已经有一千四百多年了”,与下文写桥的“坚固”相呼应;历史悠久、设计独特、坚固美观的赵州桥的确“表现了劳动人民的智慧和才干”,也是值得我们骄傲的“宝贵的历史遗产”,文章最后一段这样总结,并点明中心。全文采用“总—分—总”的结构,中间两个自然段是并列关系。

结构分析还可以继续深入到重点段落(图2)。这样,文章结构的主干和分枝就一目了然了。要引导学生一步一步分析结构,发现结构,熟悉结构,学会合理安排文章结构。胸中有“结构”,写作时不论写到哪一部分,学生都能清楚这部分处于文章的什么位置,能合理安排篇幅、分配精力,避免“前紧后松”或“前松后紧”这样的问题。

此外,学生还应该学习如何让文章连贯有照应,也就是让文章显得结构严整、和谐统一。通过阅读教学可以让学生学到一些方法,概括介绍如下。首先,自然顺承法。如果文章是按时间顺序或事情的发展顺序写,在描写上会自然顺承,有时可以用上连接语如“起初……后来……接着……”(《鸟的天堂》)。第二,概括过渡法。如果写的是事物的不同方面,往往需要过渡,如“赵州桥不但坚固,而且美观”一句使前后两层意思自然衔接起来。第三,补充介绍法。有时候相邻的两部分叙述之间有较大的空白,需要作简要的说明,读者才不会疑惑。例如《用心灵去倾听》一文,“小时候”与“长大以后”两部分跳跃较大,作者用一小段话作简短而必要的介绍,让读者清楚“我”为什么中断与苏珊的联系,也为下文“我”再次联系苏珊埋下了伏笔。第四,前后呼应法。不相邻的段落之间的呼应会让文章更有整体感。譬如《麦哨》一文,第一部分从欢快柔美的麦哨声写起,接着写乡村的孩子怎样劳动和玩耍,最后,文章在欢快柔美的麦哨声中收尾,首尾呼应,浑然一体,景物、人物、声音都融合在自然美丽的田园背景中。

二、 选择材料

搭建文章结构是为了合理安排文章内容。文章内容是由材料取舍而成的。材料来源于生活,可以是客观存在的人、事、物,也可以是主观的感或想,它们是生活的一部分,以自己的方式存在、发展、运动着,只有被写作者关注到的部分才会成为作文的材料,才有可能被选择成为作文内容。经过指导和训练,学生才会更自觉地关注、获取丰富的材料,才能更恰当地选择,进而加工成有意义的作文内容。结合阅读教学,顺势指导学生选择材料,往往几句话点开,能轻巧地给学生以启发,促其顿悟。

材料单薄,文章干巴巴的,难以吸引人。要争取掌握足够丰富的材料。对于同一个事物,可以从多方面去看。例如《赵州桥》一文,作者掌握了桥的大致长度、建筑材料、造型和装饰,以及设计的优点,材料确凿地表现了赵州桥的雄伟、坚固和美观;又如《观潮》一文,作者重点观察江潮的态势和声势变化,并即时观察人群的反应,从侧面作烘托,以突出江潮的壮观。再微小的材料,如果你从多方面去观察、研究,都可以发现它的丰富;看似独立的事物,如果你放宽视域去观察,就会发现它与周围事物的联系。阅读教学时,可以直接学习作者从哪些方面表现事物,也可以引导学生在学文前试着站在作者的角度来选择材料。比如学习《观潮》前可以这样引导学生:“看过钱塘江大潮,你被江潮的壮观气势深深震撼,想把它写成一篇文章,你会从哪些方面来表现?”再把学生的想法和作者的想法相对照,不谋而合时学生会受到鼓舞,需要相互补充时更能触动学生学习的心弦。还可以以此为契机作相关的片段练习,比如具体表现“雨真大”,或者具体表现“试卷发下来,我得了100分”后的心情,学生要做到不用重复“真大”或“兴奋”这样的抽象词,而是通过具体的情境材料展示当时的场面和心情。

材料太少,需要丰富、补充;材料太多,则需要加以筛选。与中心无关的,删除;类似的材料,选取最有代表性的;留下的材料,要加工成为适度丰富、有序交织的作文内容。为此,学生要进一步学习裁剪材料、组织材料的方法。描写一个人的外貌,要选取最能体现其特点之处勾勒;两个人作了一番长谈,描写时必须有所选择;记叙一件事,要对材料作必要的裁剪主线才会突出……进一步看,很多课文因为对材料的巧妙裁剪和精心组织,显得特色鲜明。作家老舍在《猫》一文中,不是详写一个个具体事例,而是着力于向读者介绍猫性格古怪、惹人喜爱的特点,他用极省的文字描写猫“出走一天一夜”“一连几个钟头等老鼠”等一个个材料,冷暖色对比式地呈现,表现猫的贪玩和尽职,猫的胆小和勇猛,以及猫高兴和不高兴时的表现。文章节奏轻快、材料丰富、对比鲜明,显得很别致。回到学生作文来谈,像《介绍我自己》《我的爸爸》或《可爱的小宠物》这类文章,作者的材料一定不少,用“我最想表现他(它)什么”这把筛子筛选出合适的材料,在整体搭建文章的结构时,应当考虑到材料的长短、顺序。

叙事的文章往往需要交织多方面的材料。事情在发展变化,人物的外部活动和内在心理在发生变化,时间在推移,视角会变化,周围的事物可能也在起变化。有些变化是相伴相生的,有些变化是互为因果的,有些变化是剧烈的,有些变化很细微。事情没有预演,写作者通常在没有准备、没有指导的情况下摄取材料。譬如写亲身经历的一件难过的事或快乐的事,如果学生捕捉材料的能力不够强,只能描述事情的“主干”,缺少疏密有致的“枝叶”,那么不管他要表达的是快乐还是难过的情感,都难以打动人。阅读、揣摩文本怎样安排具体材料,可以提高学生捕捉材料的能力。

作家梁晓声在《慈母情深》一文写自己向母亲要钱买课外书一事,先描述自己走进母亲工作场所的情景:“七八十台缝纫机发出的噪声震耳欲聋”,作者“大声说出了母亲的名字”,然后“穿过一排排缝纫机”,走到“最里边的角落”,看到母亲“极其瘦弱的脊背弯曲着,头和缝纫机挨得很近”,感受到“周围几只灯泡烤着我的脸”。为什么作者要安排这部分内容?因为在这个过程中,作者亲身感受到母亲工作环境之差,赚钱之辛苦,再加上一向困难的生活,此刻他的内心一定受到强烈的震撼,不忍心开口向母亲要钱。同时,这一描写与后面母亲干干脆脆地掏钱形成对比衬托,突显了“慈母情深”这一主旨。学生通过阅读了解摄取什么材料具有什么价值,一段时间的学习、消化后,当他们身处事件中时,自然而然地知道了该留心哪些方面的材料。再看作者是怎样捕捉这些材料、安排这些材料的。作者按“找母亲”的过程顺序,串连起自己听、说、看、感的材料,展现了母亲的工作环境,对噪声强弱、空间方位、灯光明暗都交代得清清楚楚,在这样的环境中,母亲“极其瘦弱的脊背弯曲着,头和缝纫机挨得很近”,这样的剪影格外让人心酸。经常这样向课文的作者学习,学生捕捉材料的能力会获得长足的提高,也就更有能力整合文字,再现情境,描述事件,刻划人物,表达情感。

【责任编辑:陈国庆】