农业要素配置效率及其地区收敛性研究

——基于省际面板数据的实证分析

刘晗,王钊,曹峥林

(西南大学经济管理学院,重庆北碚,400715)

农业要素配置效率及其地区收敛性研究

——基于省际面板数据的实证分析

刘晗,王钊,曹峥林

(西南大学经济管理学院,重庆北碚,400715)

基于1990—2013年省级面板数据,构建随机前沿生产函数分解和测算农业要素配置效率,并对配置效率增长进行收敛性分析。结果表明:农业要素配置效率增长呈上升趋势,增长主要源于以物质资本投入代替劳动力资源;农业要素配置效率增长具有一定区域差异,中部地区农业要素配置效率增长高于东、西部地区;各省份农业要素配置效率先趋同于自身稳定增速增长,最终所有省份效率增长趋于收敛。鉴于此,建议引导土地适度规模经营,加大物质资本的投入力度,继续促进农村剩余劳动力转移,加快农业人力资本积累,以期进一步优化农业要素配置效率。

农业现代化;农业要素;配置效率;收敛性

一、引言

随着我国经济逐渐步入新常态增长阶段,转变经济发展方式,实施创新驱动计划,实现要素集约利用,已成为未来经济发展的现实取向。在这样的宏观背景下,农业经济发展的外部环境条件和内在增长动因也发生了深刻的改变,迫切需要通过广泛应用农业机械,完善基础设施,高效推广先进技术等手段促进农业生产力水平不断提高,朝着现代农业发展方向演进[1-2]。然而,现阶段我国现代农业发展却还受到诸多因素掣肘,农业现代化道路充满艰辛和曲折,新常态下农业经济增长仍然面临挑战[3-4]。在众多影响因素中,比较突出的就是农业现代化进程中的生产要素配置问题。如果要素资源配置富有效率,则可提升农业集约化程度,增强农业可持续发展能力;反之,则会扭曲要素资源的投入与使用,加剧资源环境压力,阻碍农业进一步发展。

传统农业生产是一种低效率的均衡,要素资源已经处于配置最优状态[5]。在向现代农业转变过程中,新生产要素的投入可能会打破原有配置的均衡,在实现农业生产力提升的同时使得要素资源低效率配置。发展中国家的经验表明,把新的生产技术、机械装备等生产要素投入到传统农业中,一方面提高了农业生产的产出效率,另一方面也会降低要素资源的配置效率,使农业要素资源在一个较高产出水平下非效率配置[6-7]。针对我国的现实情况而言,由于幅员辽阔,不同地区间农业发展水平、资源禀赋、地理环境等差异明显,更应在推进农业现代化过程中重视和提高农业生产要素的配置效率。否则,农业会长期囿于低效率发展困境,农业现代化进程也将受到阻滞。因此,关注和聚焦农业要素配置效率问题,其重要性不言而喻。

二、文献综述

关于农业要素配置效率的研究,国外学者通过参数和非参数方法分解全要素生产率、测算要素边际投入与产出之比等方法,考察了不同地区农业要素配置效率,取得了丰硕成果,使该领域研究日益成熟。Farell[8]最先把配置效率和技术效率从经济效率中拆分开来,使学术界开始关注生产中的要素投入组合问题。Kumbhakar和Lovell[9]则建立随机前沿生产函数,把要素配置效率从全要素生产率中分解出来,并将其对产出增长的影响和要素投入规模对产出增长的影响进行严格区分。Ali和Chaudry[10]、Tchale[11]、Samarajeewa等[12]、Adewale[13]运用随机前沿生产函数法分别对巴基斯坦、马拉维、加拿大和尼日利亚等国家和地区的农业生产中的要素配置效率进行估算和分析,发现在这些国家和地区的农业生产中,相比技术效率而言,要素配置效率较低,要素资源处于非有效配置状态,成为农业生产发展的制约因素。除此之外,还有许多国外学者考察了不同国家和地区的农业要素配置效率,大多数研究结果也支持要素资源配置不当会阻碍农业生产发展的论断[14]。

国内不少学者借鉴国外经验,结合我国实际对农业要素配置问题进行了研究。石慧等[15]利用我国1985 —2005年省级面板数据,对农业生产率进行测度,发现只有少部分地区的农业要素配置效率呈现正增长,且配置效率波动较大,影响农业生产率的稳定增长。朱喜等[16]基于2003—2007年全国农户的跟踪调查数据,利用面板模型分析了我国农业要素配置效率,结果表明现阶段农业生产中存在不同程度的要素配置扭曲,如果可以优化配置效率,则农业生产力有望进一步提高。张乐和曹静[17]基于对我国1991—2010年农业全要素生产率变化的分解,分析了要素配置效率对农业全要素生产率的影响,结果表明配置效率是农业全要素生产率增长的主要促进因素。刘晗等[18]在对我国1990—2013年农业全要素生产率的分析中,测算了农业要素配置效率,结果发现农业要素配置效率经历了先下降后上升的变化过程,各个地区均有不同程度的改善,优化资源配置在农业生产中的促进作用逐渐凸显。

相对国外研究而言,国内对农业要素配置效率的研究还有待进一步加强。通过对国内已有研究成果梳理后发现,首先,现有文献中均未讨论农业资源配置效率的收敛性问题,没有深入分析农业资源配置效率增长变化趋势。其次,有些文献在构造随机前沿生产函数,分解农业要素配置效率的过程中常常会忽略土地要素,这样就可能使结果产生偏误。最后,在变量选取和指标数据等方面,部分研究文献往往采用近似替代的指标数据进行分析,难以反映真实现状,还有待改进。鉴于此,本文构建包含土地、资本、劳动力要素在内的随机前沿生产函数模型,从农业全要素生产率中分解要素配置效率,根据随机前沿函数的估计结果测算农业要素配置效率指数,考察我国内地1990 —2013年各省份农业要素配置效率增长,进而对其进行收敛性检验,力求客观反映农业要素配置现状及趋势,为决策部门的政策制定与实施提供参考依据。

三、模型设计与数据说明

(一) 理论模型:农业全要素生产率分解

借鉴Kumbhakar和Lovell[9]的方法,分解农业全要素生产率增长,建立随机前沿生产函数:

式(1)中:Y表示农业产出,X是各类农业生产要素资源,f(X,t,λ)是生产函数中的确定性前沿产出部分,λ表示待估参数,t表示时间,u是一个技术无效率函数。

先对式(1)两边取对数,进而求出时间t的一阶导数,则有:

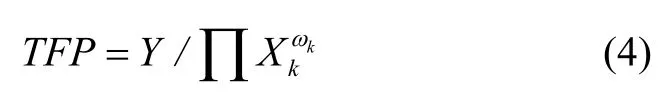

依据定义,全要素生产率(TFP)是总产量与投入量之比。假定农业要素投入等于,是生产要素k的成本在总成本中所占的比重。设,Pk是获取投入要素k的价格,则有:

对式(4)的两边取对数,再对时间t求一阶导数,把农业全要素生产率的变化用ΔTFP来表示,得到:

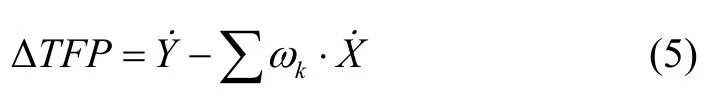

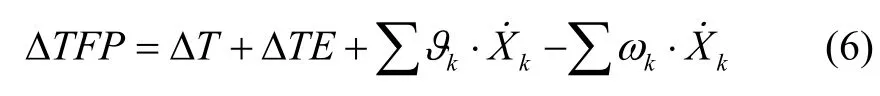

式(5)中:ΔTFP等于农业产出增长率超出要素投入增长率的部分。把式(3)带入式(5):

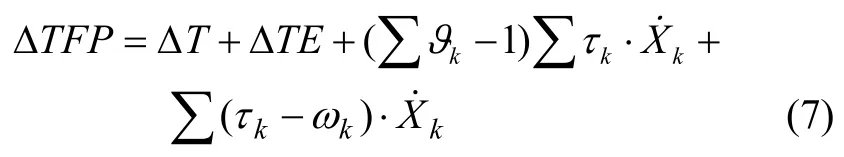

式(7)中:等式右边前三项分别表示技术进步、技术效率和规模效应的变化,最后一项即为农业要素配置效率的增长,通过农业要素产出份额偏离其成本份额的程度来衡量:

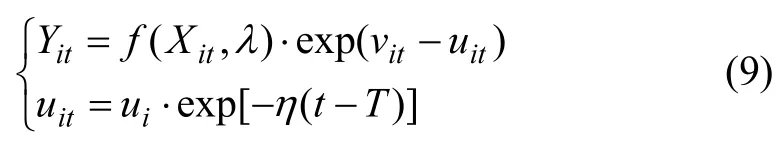

(二) 实证模型:农业要素配置效率测度使用Battese和Coelli[19]的方法实现农业要素配置效率增长的测度,构建一个包含时变技术无效率的随机前沿生产函数模型:

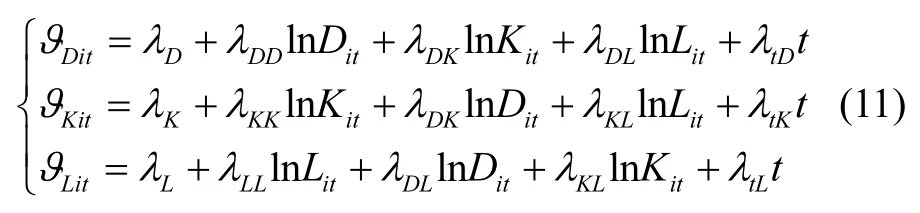

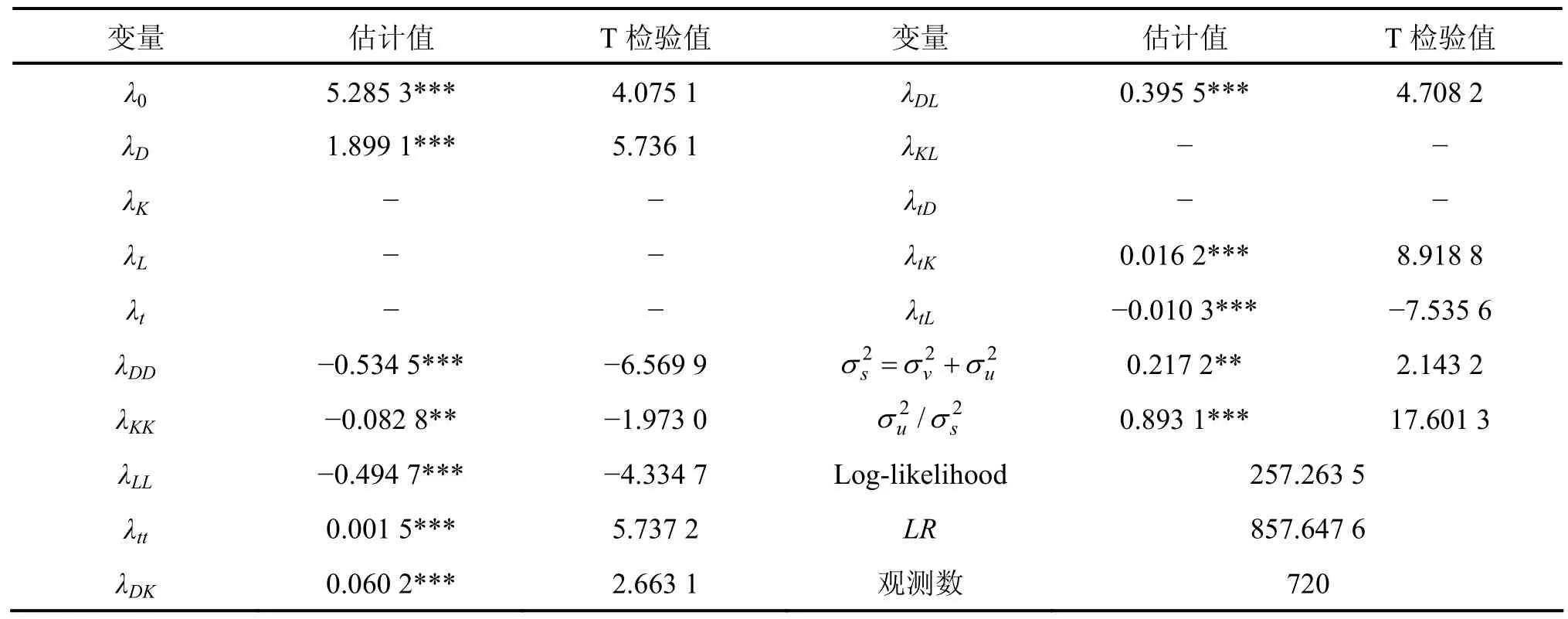

针对式(9)随机前沿生产函数模型,在实证分析中需要先设定其具体函数形式。本文选择超越对数型随机前沿生产函数,理由在于:一是该模型包含时间趋势项,可以准确反映要素资源投入弹性随时间的变化,便于观察技术进步的效果;二是该模型可考察变量之间的交互作用,反映不同要素组合的投入产出弹性,突破传统C-D生产函数的局限;三是该模型具有灵活性,在实证过程中可根据参数估计结果的显著性对变量进行相应调整,根据模型形式检验结果剔除不显著的冗余变量,确保估计结果的准确性。因此,本文构建超越对数型随机前沿生产函数模型,包含土地(D)、资本(K)和劳动力(L)等三种农业生产要素,得到:

对式(10)的所有参数λ进行估计,进而计算各种投入资源的产出弹性:

根据式(11)的结果,再按照式(8)进行测算,可以得到农业要素配置效率的增长率,再分别以上一个年度为基期进行换算,得到农业要素配置效率指数,记为AE。若AE指数大于1,表明农业要素配置效率增长,要素配置得以优化;反之,若AE指数小于1,说明农业要素配置效率降低。

(三) 指标选取和数据来源

本文测算农业要素配置效率采用的指标主要分为两大类:一类是投入产出指标。农业产出指标(Y)直接以狭义的农业生产总值来衡量,直观反映农业产出状况,单位是万元;土地投入(D)选择农作物播种面积来表示,可以较好反映农业生产中土地资源的使用情况,单位是万亩;资本投入(K)沿用张乐和曹静[17]、刘晗等[18]的做法,使用化肥施用量(折纯量)来进行衡量,单位是万吨;理由是化肥作为主要的物质投入要素,在农业生产中发挥着重要作用,且能够适用于我国绝大部分地区的农业生产,相比其他物质投入更具有广泛性;劳动力投入(L)选取农林牧渔从业人员数来衡量,单位是万人,由于难以得到狭义的农业从业人员数据,考虑数据指标的可获取性,以农林牧渔业从业人员数量来近似替代,这样做也基本符合农业从业人员在农林牧渔业从业人员中占据绝大比重的经验事实。另一类是价格指标。土地价格通过土地单位面积的粮食作物产值来衡量,单位是元/亩,理由在于现阶段我国土地流转价格基本上是按照土地的粮食产量折价进行计算,所以单位面积粮食产值近似等同于土地要素的价格;资产价格直接用化肥的单价进行衡量,直观反映要素价格,单位是元/吨;劳动价格则以农民的工资性收入来衡量,单位是元/人,理由是在当前市场机制较为完善前提下,农民可以获得非农部门的就业机会,他们从事农业生产就要放弃从事其他行业工作可能获得的收益,表现为一种机会成本,这种机会成本一定程度上就反映了劳动力价格。

本文研究涉及1990—2013年中国内地30个省级(重庆数据并入四川)的面板数据,大多数数据是直接从历年《中国农村统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国统计年鉴》以及《新中国农业60年统计资料》中获取。少数数据还需经过换算和处理,土地价格是根据各个地区单位面积的粮食作物产量,按照当年全国粮食作物产值产量之比换算得出。鉴于统计资料中均没有完整的化肥单位价格数据,本文依据近三年各个地区化肥单价的平均值,通过历年化肥价格指数进行倒推计算,得出各个地区每年的化肥单位价格,化肥单价数据来源于中国化肥信息网,化肥价格指数则取自历年《中国农村统计年鉴》。同时,为了避免通货膨胀因素的影响,农业产值数据和全部价格数据都以1990年不变价格进行重新计算。对于区域的划分,本文依照国家统计局口径,把全国划分为东、中、西部,东部包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古。

四、农业要素配置效率增长测算及分析

(一) 测算过程及检验

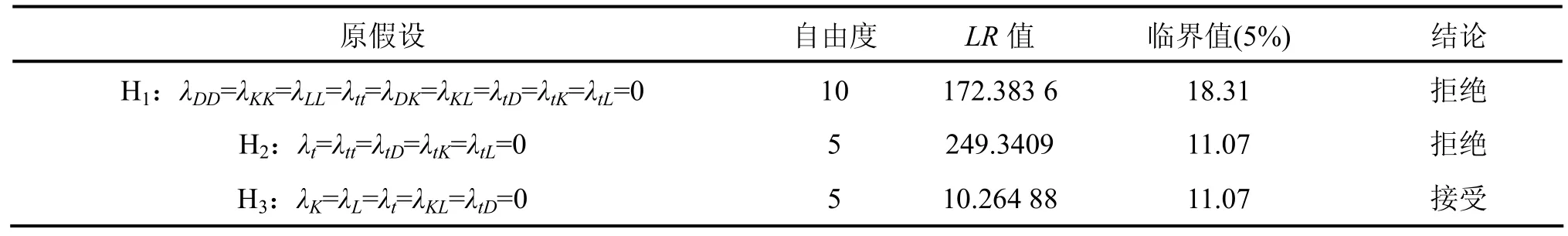

在对式(10)进行估计之前,需要先检验前沿生产函数形式的正确性。包括三个假设检验:H1的原假设是交互项系数都为0,如果H1成立,则表明变量间无交互作用,函数形式即为含有时间变量的C-D函数。H2的原假设是含时间趋势变量的系数均为0,如果H2成立,则说明不存在技术进步。H3的原假设是个别变量的系数为0,如果H3成立,则存在有冗余变量。

通过构建似然比统计量LR来完成上述检验。具体方法是:按照检验要求分别进行随机前沿函数估计,根据LR=-2(LLFR-LLFUR)计算LR值,其中,LLFR和LLFUR分别是是原假设和备选假设下的对数似然函数值(log-likelihood function)。如果LR值大于的临界值,则通过显著性水平5%的检验,拒绝原假设;反之,如果LR值小于的临界值,则接受原假设。检验结果如表1所示,H1和H2均被拒绝,说明超越对数的函数形式选择是正确的,函数中存在有交互项,且存在含有时间趋势的变量。H3的检验结果是接受原假设,表明确实存在有个别冗余变量。

表1 随机前沿生产函数形式检验结果

表2 随机前沿生产函数估计结果

(二) 总体趋势分析

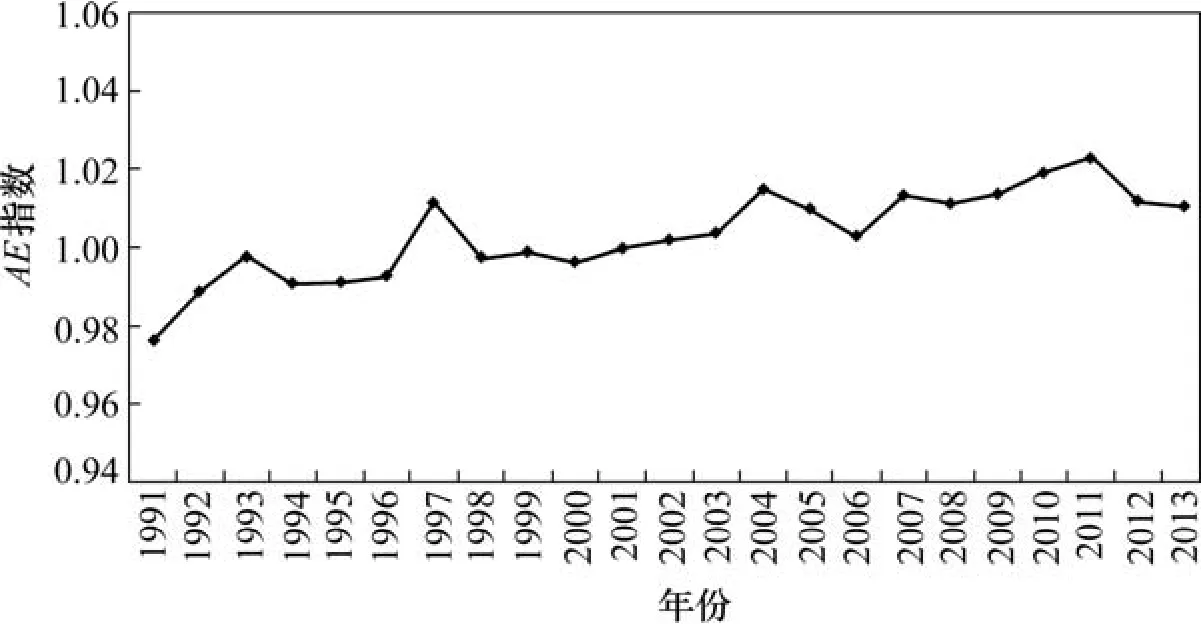

全国农业要素配置效率指数(AE)的测算结果如图1所示。从总体上看,农业要素配置效率在1991—2013年间不断提高,以算术平均数计算,平均增长率为0.34%,表明我国农业要素配置正在逐渐优化,农业逐步实现集约化发展。从变化趋势上看,大致分为三个阶段。第一阶段为1991—2001年,AE指数除1997年外均低于1,农业要素配置效率呈负增长,年均递减0.53%,说明该时段农业生产过程中资源存在不合理利用,降低了要素使用效率。第二阶段为2002—2006年,AE指数平均值为1.006 5,农业要素配置效率年均递增0.65%,表明这个阶段农业要素投入趋于合理,配置效率得到改善。第三阶段为2007—2013年,AE指数平均值达到1.014 6,农业要素配置效率年均递增1.47%,农业生产资源得到高效利用,要素配置大幅优化。

图1 1991—2013年农业要素配置效率增长趋势

纵观AE指数的变化趋势,农业要素配置不断优化的原因可以归结为以投入产出高效的物质资本投入替代投入产出效率较低的劳动力。具体来看:其一,物资资本产出高效,投入数量不断加大。物质资本在农业生产中的重要性在不断强化,产出弹性则由0.194 6不断提升至0.506 9。①物质资本发挥越来越重要的作用,这是农业现代化过程中的一个标志,即农业生产逐渐趋向于资本化,同时物质成本没有显著增加,按1990年不变价格计算,2013年化肥价格甚至低于1990年的水平。在此前提下,物质资本投入量在考察内提高了2.25倍,使得高效率、低成本的生产要素投入增加,通过要素替代优化配置效率。其二,劳动力成本上升,投入数量逐渐降低。以1990年不变价格计算,劳动力成本在考察期内增加了8.68倍,成为相对价格较高的生产资源,但其投入产出效率却持续下滑,成为“不经济”的生产要素,需要适时减少劳动力投入,2013年劳动力数量比1990年降低了近7 500万人,使劳动力要素使用日趋合理。这也与国家加快新型城镇化进程,促进农村剩余劳动力转移,加大农业物质装备投入,推进农业现代化发展的经验事实相吻合。其三,土地资源产出效率和投入数量较为稳定。土地资源在考察期内的投入产出一直比较稳定,土地产出弹性介于0.121 9至0.189 4之间,其成本份额维持在11.21%到17.38%。说明农业生产中的土地产出率一直维持在一个较为稳定的水平,同时其价格变化也比较平稳,土地资源基本能够得到有效和合理的利用,既能保证产出的稳定,又能控制成本。

(三) 区域差异比较

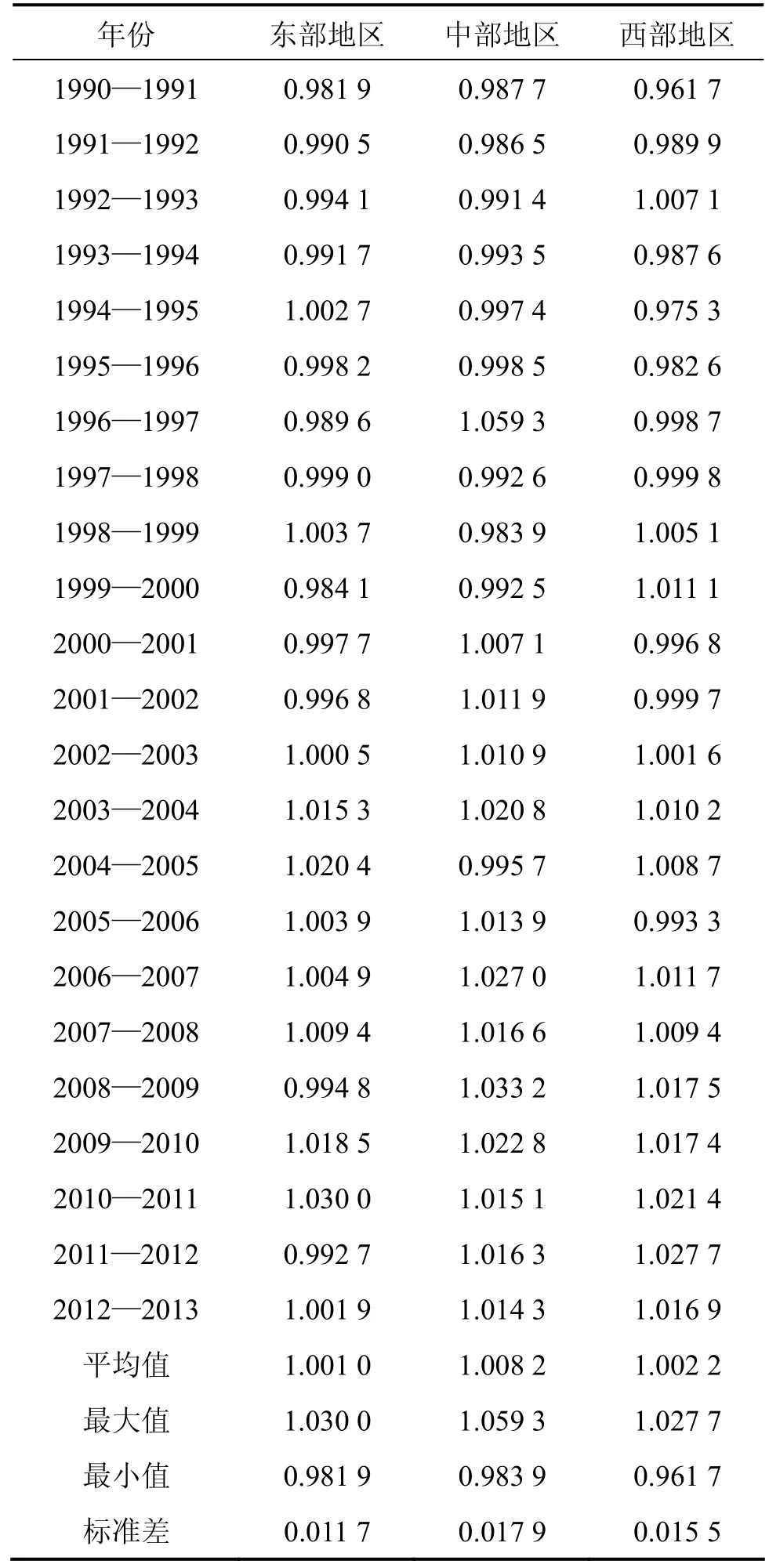

东、中、西部农业要素配置效率指数(AE)的测算结果如表3所示。在1991—2013年的期间内,农业要素配置效率增长表现出一定的区域差异,中部农业要素配置效率增长明显高于东、西部,中部AE指数平均值达到1.008 2,而东、西部AE指数平均值分别只有1.001 0和1.002 2,表明中部地区农业要素配置优于东、西部地区,资源使用更为合理,农业集约化水平较高。

区域差异产生可归因为:首先,中部地区农业生产实现了物质资本对劳动力的替代,促进了资源配置效率提高。中部农业要素配置效率呈波动上升态势,平均增长率为0.82%,主要得益于物质资本投入替代劳动力投入。中部地区农业的资本产出弹性由0.184 7提高到0.492 7,成本保持相对稳定,劳动力产出弹性则从0.151 3下降到0.033 6,而价格却上涨了15.97倍。考察期内,农业生产中资本投入增加2.52倍,同时劳动力投入数量降低20%,实现了以高效资源替代低效资源,从而能够显著提高农业要素配置效率。其次,西部地区农业生产中土地要素过度投入,导致其要素配置扭曲。农业西部农业要素配置效率增长同样呈波动态势,年均递增0.22%。西部地区土地资源的成本份额虽然维持在11.22%至16.23%之间,但其产出弹性则由0.196 6下降到0.129 8,而在此期间内土地投入量却增加了25.89%,农业生产不仅没有减少土地这种产出效率降低的要素资源的投入数量,反而还加大土地资源的投入,违背了要素配置的基本规律。尽管西部土地资源丰富,但是过度投入使得土地成为农业生产中的低效率资源,依靠加大土地投入在提高农业产出的同时也扭曲了要素配置,这也就是西部农业要素配置效率增长低于中部的原因。最后,东部地区土地要素投入不足,高效资源未得到合理使用,降低了农业要素配置效率。东部农业要素配置效率增长缓慢,平均增长率仅为0.1%。与西部情况相反,东部农业要素配置失衡的原因在于土地资源投入不足。东部农业的土地产出弹性平均值为0.231 8,高于中、西部地区,同时,土地资源的成本份额还从13.99%下降到9.27%,土地要素价格不断降低,但是土地资源在农业生产中的投入却降低了近10%。由于东部经济较为发达,土地机会成本高昂,第二、三产业发展挤占了大量土地,从而使得土地这种投入产出效率高的资源不能得到充分利用,导致农业要素配置效率难以有效改善。

表3 东、中、西部农业要素配置效率增长差异比较

五、农业要素配置效率增长收敛性分析

一般来说,效率收敛性可以分为绝对收敛和相对收敛两类,绝对收敛是指每个单元的效率增长都会逐渐趋于稳态,保持稳定的增长水平,而相对收敛则是指每个单元的效率增长分别朝各自的稳态发展,效率增长存在一定差异。绝对收敛有σ收敛和绝对β收敛,而相对收敛则有条件β收敛。本文将综合运用这三种方法对农业要素配置效率增长收敛性进行检验。

(一) σ收敛检验

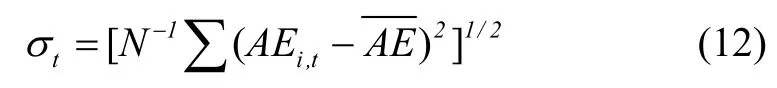

本文参考韩海彬和赵丽芬[20]的做法,通过标准差来进行σ收敛检验,公式定义为:式(12)中:AEi,t是第i个省份在t时间上的农业要素配置效率指数,是同时期区域内农业要素配置效率指数的平均值,N是考察区域内省份的个数。若有σt<σt-1,则说明农业要素配置效率增长存在σ收敛。

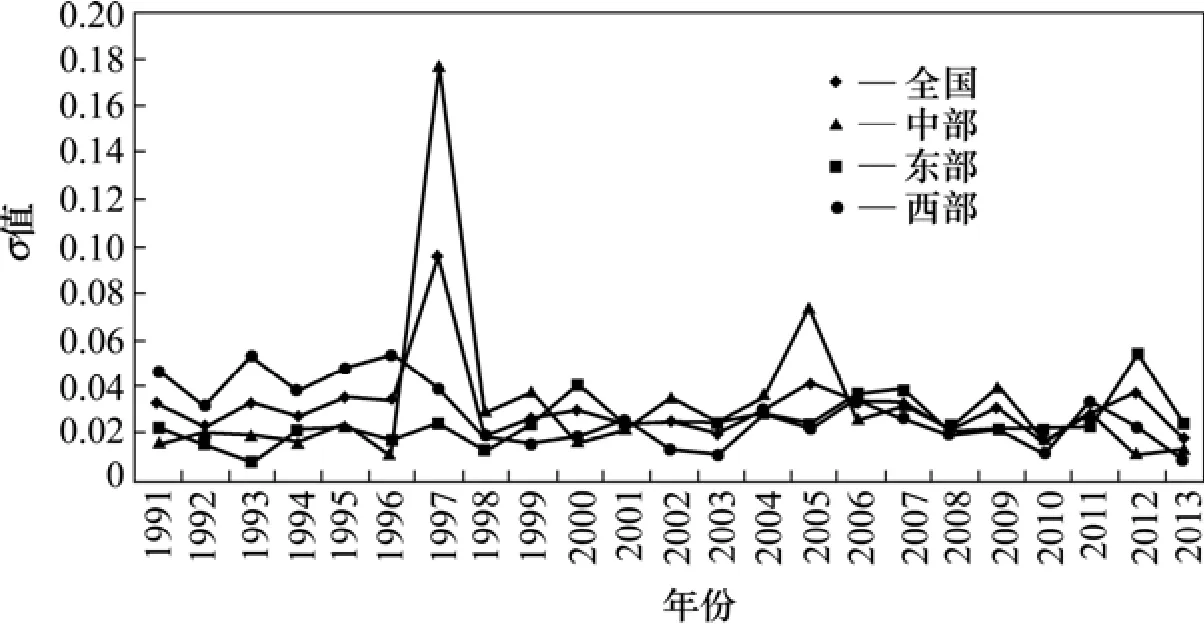

图2显示了全国和东、中、西部地区AE指数的σ收敛情况。整体上看,无论是在全国层面还是分地区层面,AE指数的σ值都呈现出下降趋势,表明存在σ收敛。不过,也注意到在考察期内σ值表现出一定的波动性特征,说明这种收敛趋势并不十分稳定,且个别年份还出现过发散趋势。因此,还需要用量化程度更高的β收敛来进一步检验农业要素配置效率增长的收敛性。

(二) 绝对β收敛检验

与σ收敛检验不同单元之间的效率离差是否持续下降的原理相比,β收敛主要是检验效率水平较低的单元能否表现出更快速度的增长,逐渐趋同于考察区域内部平均值。绝对β收敛也称之为无条件收敛,检验每个单元的效率水平能否趋于一致,保持稳定增长。

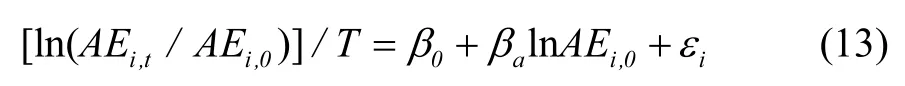

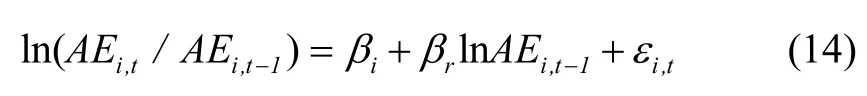

依据Barro和Sala-I-Martin[21]的做法,绝对β收敛检验可以表示为:

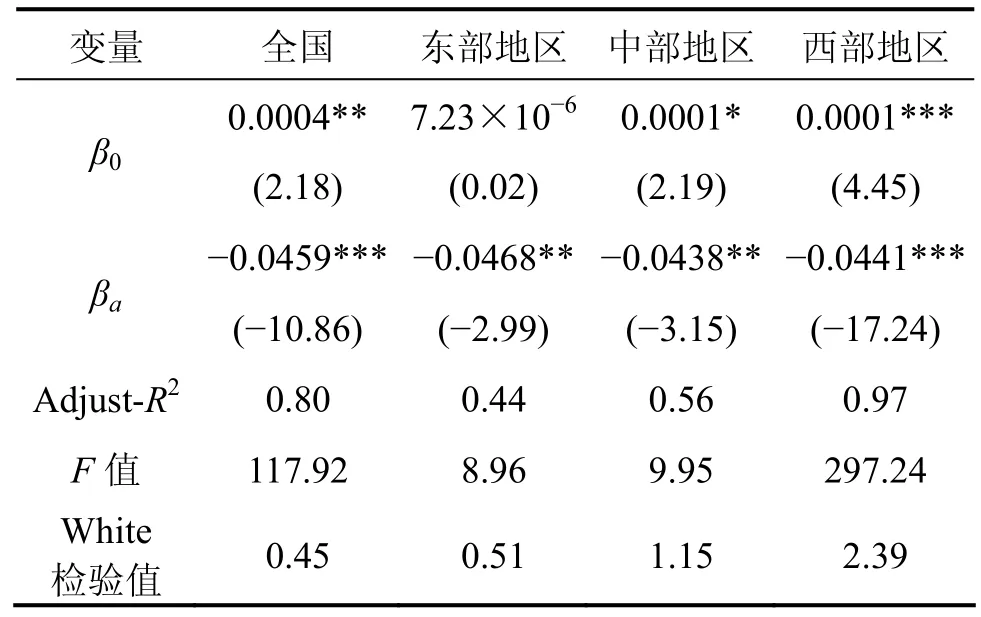

式(13)中:AEi,t和AEi,0分别是考察期期末和期初第i个省份的AE指数,T为考察期的时间跨度,β0是常数项,εi为随机误差项,βa为绝对收敛系数,如果βa<0且通过显著性检验,则表明农业要素配置效率增长存在绝对β收敛。运用加权最小二乘法对式(13)进行估计,结果如表4所示。从调整后R2值和F值来看,全国及东、中、西部地区回归整体效果较好,White检验值表明不存在异方差性,估计结果准确、有效。从βa估计值上看,均为负数且在5%显著性水平下显著,表明无论是全国还是东、中、西部地区,农业要素配置效率增长都存在绝对β收敛。

图2 σ收敛检验结果

表4 绝对β收敛检验结果

(三) 条件β收敛检验

按照Miller和Upadhyay[22]的做法,采用Panel Data固定效应估计方法进行条件β收敛检验。这样做的目的在于考察时间和截面两个维度的固定效应,不仅考虑到每个单元各自不同的效率增长稳态,还兼顾到这种自身稳态随时间推移而发生的改变。条件β收敛检验表示为:

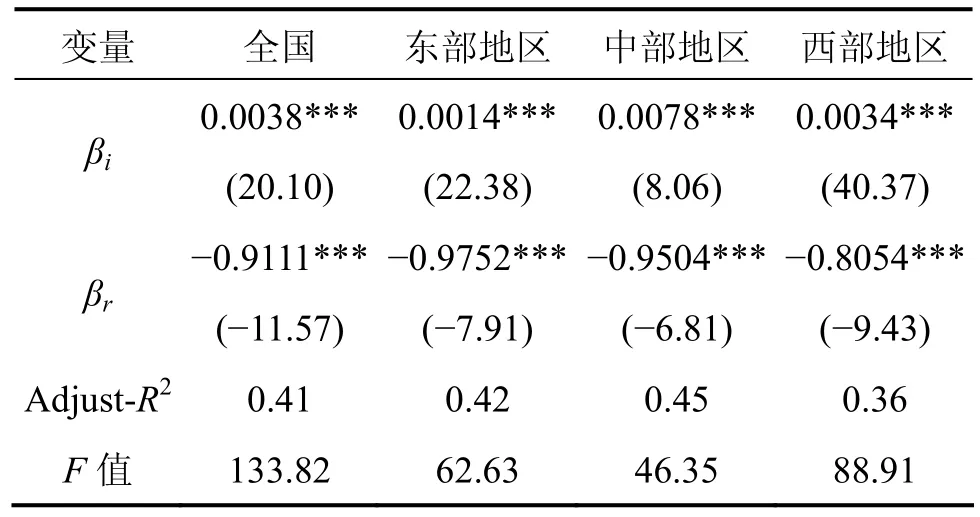

式(14)中;AEi,t和AEi,t-1分别是第i个省份在t时间和t-1时间的AE指数,βi是常数项,εi,t为随机误差项,βr为条件收敛系数,如果βr<0且通过显著性检验,则表明农业要素配置效率增长存在条件β收敛。运用Panel Data固定效应估计方法对式(14)进行估计,结果如表5所示。βr估计值均小于0,且都通过1%水平的显著性检验,说明全国及东、中、西部地区农业要素配置效率增长都存在条件β收敛。

表5 条件β收敛检验结果

(四) 结果讨论与分析

综合σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛的检验结果,发现我国农业要素资源配置呈现明显的收敛性特征。具体而言:首先,不同地区农业要素配置效率增长收敛于自身稳态。从条件β收敛检验结果来看,在1991—2013年的考察期间内,各个省份农业要素配置效率增长趋同于自身稳态,不同省份间农业要素配置增长表现出一定差异,其原因是我国地域广袤,不同地区之间农业资源禀赋条件具有差别,导致要素资源配置表现出差异化特征,而同一区域内省份的农业生产又具有一定相似性,使得这些地区内的各个省份农业要素配置效率增长表现出收敛于自身稳态的趋势。其次,农业要素配置效率增长最终趋于一致。结合σ收敛和绝对β收敛的检验结果,从长期来看,所有省份农业要素配置效率增长差异逐渐缩小,最终趋于收敛。虽然每个省份初始禀赋条件不同,但随着市场化进程的不断加快,城乡壁垒逐渐破除,区域间要素流动日益频繁,为农业资源的合理配置创造出良好条件,所以,全国所有省份农业要素配置效率在基于自身稳态增长的前提下最终也逐步趋于一致,增长差距逐渐缩小,效率增长呈现绝对收敛趋势。

六、研究结论与政策启示

本文基于1990—2013年省级面板数据,构建随机前沿生产函数分解和测算农业要素配置效率,并对配置效率增长进行收敛性分析。结果表明:第一,农业要素配置效率增长呈上升趋势,增长主要源于以物质资本投入代替劳动力资源。在考察期内,AE指数分三个阶段变化,除1991—2001年农业要素配置效率为负增长外,2002—2006年和2007—2013年两个阶段农业要素配置效率年均增长0.65%和1.47%,农业要素配置效率正在逐渐得到改善,主要得益于增加投入产出高效的物质资本的同时减少了成本费用高昂的劳动力投入。第二,农业要素配置效率增长具有一定区域差异,中部地区农业要素配置效率增长高于东、西部地区。在1991—2013年间,中部地区农业要素配置效率平均增长率为0.82%,而东、西部地区分别为0.22% 和0.1%,原因在于作为农业主产区的中部地区实现了以农业物质装备投入替代劳动力资源投入,农业要素配置得以不断优化,而西部地区存在土地低效利用、土地资源过度投入的问题,东部地区则是受困于第二、三产业对土地资源的挤占,致使农业生产中土地投入不足,制约农业要素配置效率的提高。第三,各省份农业要素配置效率先趋同于自身稳态增长,最终所有省份效率增长趋于收敛。无论是全国还是东、中、西部地区,条件β收敛检验结果均表明各个省份农业要素配置效率增长表现出收敛于自身稳态的趋势,而σ收敛和绝对β收敛的检验结果显示所有省份农业要素配置效率在基于自身稳态增长的前提下最终也逐步趋于收敛。

根据上述结论,本文的政策启示是应进一步重视和优化农业要素配置效率,兼顾不同地区的实际制定实施多元化措施,提高农业集约化水平,推动农业现代化发展。具体而言,一是要引导土地适度规模经营。土地资源投入应把握好分寸,过度和不足的投入都会影响农业生产效率,农业主产区条件较为优越,可以采取大规模土地经营方式,而针对其他条件较差地区则不宜大幅度扩大土地经营规模,城镇化和工业化进程较快地区应注意避免对农业土地资源的挤占,为农业发展创造条件。二是要加大物质资本的投入力度。农业资源配置效率稳定增长得益于物质资本的不断投入,未来还应该继续增加这种产出高效资源的投入力度,对于土地大规模集中经营的农业主产区,增加大型农业机械装备的使用,而针对其他地区应加强化肥等物质资本的投入,凭借化学化来提升农业生产效率,节约使用资源。三是要继续促进农村剩余劳动力转移。农业生产中的劳动力依然存在过剩,投入产出效率不高,造成农业资源低效利用,应进一步依靠新型城镇化带动农村剩余劳动力转移,一方面能够优化农业生产中的要素配置,另一方面也有利于提高农民的收入水平。四是加快农业人力资本积累。农民是农业生产的主体,其自身素质的高低直接决定了对农业资源的配置能力,因而需要增强对农民特别是专业农业生产大户的培训力度,增加对农业科技、教育的财政资金投入力度,培养一批懂生产、懂技术、懂经营的高素质农业经营者,加速农村人力资本积累。

注释:

① 本文分析中所有涉及土地、资本、劳动力资源的产出弹性、产出份额、成本份额、价格、投入量等的相关数据均是根据表2估计结果,结合式(11)进行计算以及对原始数据的整理得出,限于整理后的数据篇幅过大,故未完全列出。

[1] 宋洪远. 转变农业发展方式 加快推进农业现代化[J]. 中国发展观察,2015(2): 7-10.

[2] 张红宇,张海阳,李伟毅,等. 中国特色农业现代化: 目标定位与改革创新[J]. 中国农村经济,2015(1): 4-13.

[3] 黄传武,唐任伍. 我国现代农业发展的困境和出路 [J]. 中南大学学报(社会科学版),2006(5): 563-566.

[4] 刘奇. 中国农业现代化进程中的十大困境[J]. 中国发展观察,2015(1): 83-86.

[5] Schultz T W. Transforming traditional agriculture [M]. New Haven: Yale University Press,1964.

[6] Mellor J W. The Economics of agricultural development [M]. Ithaca N Y: Cornell University Press,1966.

[7] Hayami Y,Ruttan V W. Agricultural development: Aninternational perspective [M]. Baltimore,Md/London: The Johns Hopkins Press,1971.

[8] Farrell M. The measurement of productivity efficiency [J]. Journal of the Royal Statistical Society,1957,120(3): 253-290.

[9] Kumbhakar S C,Lovell C A K. Stochastic frontier analysis [M]. Cambridge: Cambridge University Press,2000.

[10] Ali M,Flinn J C. Inter-regional farm efficiency in Pakistan's Punjab: A frontier production function study [J]. Journal of Agricultural Economics,1990,41(4): 62-74.

[11] Tchale H. The efficiency of smallholder agriculture in malawi [J]. African Journal of Agriculture and Resource Economics,2009,3(2): 101-121.

[12] Samarajeewa S,Hailu G,Jeffrey S R,et al. Analysis of production efficiency of beef Cow/Calf farms in alberta [J]. Applied Economics,2012,44(3): 313-322.

[13] Adewale A A. Economic efficiency of organic and peri-urban fadama agriculture in southwestern,nigeria: A stochastic frontier approach [J]. Research Journal of Agriculture and Environmental Management,2014,3(2): 82-88.

[14] 刘晗,王钊. 农业要素配置效率研究的文献综述[J]. 经济体制改革,2015(2): 103-109.

[15] 石慧,孟令杰,王怀明. 中国农业生产率的地区差距及波动性研究—— 基于随机前沿生产函数的分析[J]. 经济科学,2008(3): 20-33.

[16] 朱喜,史清华,盖庆恩. 要素配置扭曲与农业全要素生产率[J]. 经济研究,2011(5): 86-98.

[17] 张乐,曹静. 中国农业全要素生产率增长: 配置效率变化的引入——基于随机前沿生产函数法的实证分析[J]. 中国农村经济,2013(3): 4-15.

[18] 刘晗,王钊,姜松. 基于随机前沿生产函数的农业全要素生产率增长研究[J]. 经济问题探索,2015(11): 35-42.

[19] Battese G E,Coelli T J. Frontier production functions,technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in india [J]. Journal of Productivity Analysis,1992,3(12):153-169.

[20] 韩海彬,赵丽芬. 环境约束下中国农业全要素生产率增长及收敛分析[J]. 中国人口·资源与环境,2013(3): 70-76.

[21] Barro J,Sala-i-Martin X. Economic growth [M]. New York:McGraw,1995.

[22] Miller S,Upadhyay M. Total factor productivity and the convergence hypothesis [J]. Journal of Macroeconomics,2002(24): 267-286.

[编辑: 谭晓萍]

On allocation efficiency and its regional convergence of agricultural resources: Based on empirical analysis of provincial panel data

LIU Han,WANG Zhao,CAO Zhengling

(College of Economics and Management,Southwest University,Chongqing 400715,China)

Based on Chinese provincial panel data from 1990 to 2013,the present study attempts to build stochastic frontier production functions to decompose and measure the allocation efficiency of agricultural resources,and to analysize its convergence. And three results are obvious. Firstly,allocation efficiency of agricultural resources presents an uprising tendency,which is caused by substitution of material capital for human power. Secondly,regional differences in allocation efficiency of agricultural resources exist,the growth of which is higher in central districts than that in western and eastern districts. Last but not the least,allocation efficiency of the agricultural resources in each province increases steadily towards an average level for a period of time,and eventually,the efficiency growth of all provinces as a whole tends to be convergent. Accordingly,conclusions are made that in order to further optimize the allocation efficiency of agricultural resources and to propel agricultural modernization,farmers' behaviors in moderate scale management of land should be guided,the investment of physical capital needs to be increased,the transfer of rural surplus labor force remains to be promoted,and accumulation of human resource ought to be accelerated.

agriculture modernization; agricultural resources; allocation efficiency; convergence

F323.21

A

1672-3104(2016)04-0070-09

2016- 03-31;

2016-05-08

国家自然科学基金项目“农业经营新模式对增进与分享规模经济的作用机理研究”(71473205);教育部青年基金项目“农业适度规模经营与金融服务共生演化机理及模式研究——基于农业价值链视角”(15XJC790003);西南大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“农户生产环节分工影响机理研究”(SWU1609241)

刘晗(1989-),男,云南个旧人,西南大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:农业经济理论与政策,产业组织理论;王钊(1957-),男,四川叙永人,西南大学经济管理学院教授,博士生导师,主要研究方向:农业经济学,产业经济学;曹峥林(1988-),男,江西赣州人,西南大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:农业经济管理