词调平仄通押考论

姚鹏举

(南京大学文学院,江苏南京,210023)

词调平仄通押考论

姚鹏举

(南京大学文学院,江苏南京,210023)

词调的平仄通押主要是受音乐及文学两种因素影响的结果。虽然平仄通押词调较少,却可分为多种类型,每种类型的原因各不相同。因为阶层的不同,词人创作的态度、能力及内容、受众的要求、趣味等都有不同,这些造成了诗客曲子词和民间市民词在平仄通押的表现形态并不相同。平仄通押是词曲共有的现象,不是区别词曲的标记。

平仄通押;类型;原因;社会阶层

平仄韵通押,通常被认为是北曲的标记,有些学者认为这是词曲之辨的关键。①但平仄通押词调的存在还是使笔者对这一观点产生怀疑。以往多从北曲的视角进行论述,较少从词的角度思考。如果我们从词的角度出发,探究词调平仄通押现象产生的原因及过程,或许能对这一问题作一个正本清源的处理。

平仄通押现象在诗中没有②,最早出现在唐五代的曲子词中。这是由中古汉语向近代汉语转变的时期,虽然在这一时间段声调发生了变化,但是除入声外,平声仍为平声,仄声仍为仄声,平声、仄声并没有相混,这便说明词和元曲的平仄韵通押现象不是语音自然发展演变的结果。因而研究词调的平仄通押,更多应该从音乐或文学的角度着手。

一、平仄韵通押词调的分类及原因探析

唐五代诗客曲子词共有九个平仄通押的词调,和同调的其他作品及“又一体”相比较,这些平仄通押词调又可分为:①创调或现存最早的词调;②在其他押韵类型的基础上的进一步变化,并没有改变原来的押韵类型;③由其他押韵类型变化而来,改变了原来的押韵类型。

(一) 在其他押韵类型的基础上的进一步变化,并没有改变原来的押韵类型

1. 平韵变为平仄通押——和凝《采桑子》、张泌《南歌子》、冯延巳《金错刀》

这些本来都是平韵体的词调,但是和凝等人的三首作品,均在原来不要求押韵的地方押了仄韵。试看《采桑子》:

花前失却游春侣,独自寻芳。满目悲凉。纵有笙歌亦断肠。林间戏蝶帘间燕,各自双双。忍更思量。绿树青苔半夕阳。(冯延巳)[1](664)

辘轳金井梧桐晚,几树惊秋。昼雨新愁。百尺虾须在玉钩。琼窗春断双蛾皱,回首边头。欲寄鳞游。九曲寒波不溯流。(李煜)[1](758)

蝤蛴领上诃梨子,绣带双垂。椒户闲时。竞学樗蒲赌荔枝。丛头鞋子红编细。窣裙金丝。嚬无事眉。春思翻教阿母疑。(和凝)[1](475)

冯延巳有十三首《采桑子》,上下片首句均不押韵,查唐五代其他词作亦如此。和凝词则上下片首句均押一仄韵,成平仄通押,但实际上并没有改变原来词调的押韵,《词谱》即将其列为平韵体的谱例。[2](290-291)张泌《南歌子》(岸柳拖烟绿)、冯延巳《金错刀》(日融融)两首同样是在本不押韵的地方押韵成平仄通押。《南歌子》第四句通常不押韵,张泌此词叶韵,或许具有偶然性。冯延巳有两首《金错刀》,“双玉斗”一首为平韵体,上下片第四句均不押韵;此首则是在上下片第四句不押韵处押仄韵。之后叶李也有一首《金错刀》,同样在上下片第四句不押韵。可知这里所叶仄韵并不必需。这种平仄通押是平韵体中的变形。③

2. 平仄转换变为平仄通押——薛昭蕴《喜迁莺》、顾夐《醉公子》、冯延巳《清平乐》

先看词例:

街鼓动,禁城开。天上探人回。凤衔金榜出云来。平地一声雷。莺已迁,龙已化。一夜满城车马。家家楼上簇神仙。争看鹤冲天。(韦庄)[1](166)

残蟾落,晓锺鸣。羽化觉身轻。乍无春睡有余酲。杏苑雪初晴。紫陌长,襟袖冷。不是人间风景。回看尘土似前生。休羡谷中莺。(薛昭蕴)[1](497)

《喜迁莺》一调为平仄转换体,上片四平韵,下片第二、三句换仄韵,四、五句再换平韵。韦庄词均如此,后世亦多如此。薛昭蕴此词则将下片平韵和上片平韵同押一部,同时仄韵叶平韵,成平仄通押。这种变化实际只是在平仄转换的基础上增加了限制和难度,进一步要求平仄韵同在一部。

顾夐《醉公子》(岸柳垂金线)和冯延巳《清平乐》(雨晴烟晚)同样是变平仄转换为平仄通押。

3. 平仄错叶变为平仄通押——牛峤《酒泉子》

《酒泉子》为平仄错叶体,押韵变化繁复,《词谱》列二十二体,《词系》列十八体。《词谱》将其归为五类,总结这五类的变化,可知整体为平仄错叶,押韵平仄交错,而具体到每个句子,则:①上下片结句平韵固定;②下片换头平仄均可押;③首句可押可不押,若押韵,常押平韵;上下片第二、三、四句均为可押可不押,若是押韵,常押仄韵。此调最重要的是上下结句的两个平韵,其他押韵可以彼此相配合进行变化,整体上成错叶体。试看例词:

花映柳条。闲向绿萍池上。凭栏干,窥细浪。雨萧萧。近来音信两疏索。洞房空寂寞。掩银屏,垂翠箔。度春宵。(温庭筠)[1](109)

楚女不归。楼枕小河春水。月孤明,风又起。杏花稀。玉钗篸斜云鬟髻。裙上金缕凤。八行书。千里梦。雁南飞。(温庭筠)[1](110)

记得去年,烟暖杏园花正发,雪飘香。江草绿,柳丝长。钿车纤手卷帘望。眉学春山样。凤钗低袅翠鬟上。落梅妆。(牛峤)[1](512)

牛峤词换头处仄韵叶上下片平韵而成平仄通押体。也是将错叶的平仄韵改为相同部的平仄韵。

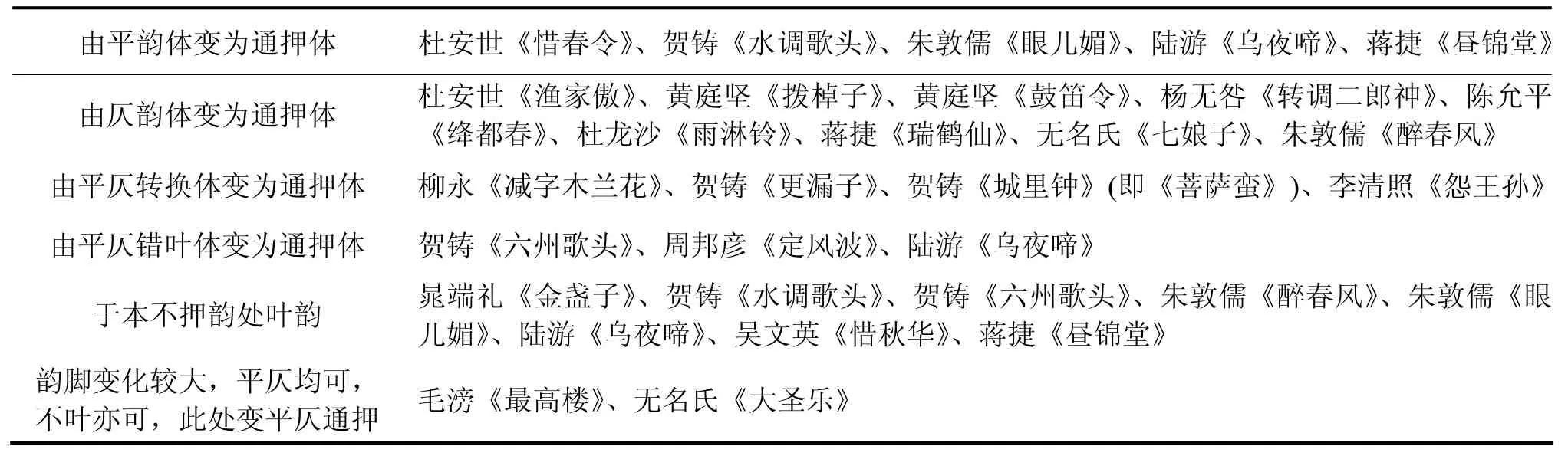

上述三种情况,或者是在原来不押韵的地方多叶一韵,或者将原来不同部的平仄韵变为同部相叶。诗客曲子词调共九调,上述已经七调,占了绝大多数。这种情况在宋代的词调中同样存在,见表1。

表1 宋代由其他押韵类型转变而成的平仄通押词调表

以上词调占了平仄通押词调的大多数。为什么会出现这么多对原来押韵类型稍作变化的平仄通押词调,这种变化对词调的影响是什么?细究可知:①为使词唱更流美,这是从音乐上分析的;②为更好的抒情,或仅仅是文字游戏,这是从文学上分析的。下面再以《菩萨蛮》为例进行分析:

平林漠漠烟如织。寒山一带伤心碧。瞑色入高楼。有人楼上愁。玉阶空伫立。宿鸟归飞急。何处是回程。长亭接短亭。(李白)[1](12)

水精帘里颇黎枕。暖香惹梦鸳鸯锦。江上柳如烟。雁飞残月天。藕丝秋色浅。人胜参差剪。双鬓隔香红。玉钗头上风。(温庭筠)[1](100)

杏花含露团香雪。绿杨陌上多离别。灯在月胧明。觉来闻晓莺。玉钩褰翠幕。妆浅旧眉薄。春梦正关情。镜中蝉鬓轻。(温庭筠)[1](100)

玉楼明月长相忆。柳丝袅娜春无力。门外草萋萋。送君闻马嘶。画罗金翡翠。香烛销成泪。花落子规啼。绿窗残梦迷。(温庭筠)[1](101)

彩舟载得离愁动。无端更借樵风送。波渺夕阳迟。销魂不自持。良宵谁与共。赖有窗间梦。可奈梦回时。一番新别离。(贺铸)[3](520)

厌厌别酒商歌送。萧萧凉叶秋声动。小泊画桥东。孤舟月满篷。高城遮短梦。衾藉余香拥。多谢五更风。犹闻城里钟。(贺铸)[3](515)

丝丝杨柳莺声近。晚风吹过秋千影。寒色一帘轻。灯残梦不成。耳边消息在。笑指花梢待。又是不归来。满庭花自开。(枎楼)[3](2965)

以上七首《菩萨蛮》,每一首押韵都有变化。李白词最早,上下片平仄转换,凡四换韵,是此调正体。第二首四换韵,而上片平韵和下片仄韵在一部;第三首上下片换仄韵不换平韵;第四首上下片平韵在同一部,又和下片仄韵相叶;第五首上下片仄韵在一部,平韵在一部;第六首全词平仄韵通押;第七首上下片各自平仄通押。用韵不断变换,却均是平仄韵转换的变化,并没有对词调产生实质性的改变,但平仄通押词调读起来却更显流美,所以这样的变化可能是为了使歌唱更加流美,正如上述《四库总目》中所言“当日所讲在于声律,抑扬抗坠,剖析微芒。至其词则雅俗通歌,惟求谐耳”。[4](1835)即使后来词乐不传,词人依然可以通过模仿前代的词例来回变换。

从文字审美效果角度分析,有些审美效果很好,像《六州歌头》,贺铸词将其由平仄错叶变换为平仄通押,不仅使全词的节奏发生变化,而且更具声韵上所带来的流美及宏壮气势,因而更好地发挥了这一词调的声情效果。但有一些效果可能并不好,因为平仄韵转换,一般能显示作者情感的变化,而如果平仄韵同部,其流美某种程度上减弱了情感的变化。上面所引李白词,四换韵,每一次换韵都很明白地显示出词人感情的变化,而贺铸的全首平仄通押的词作则缺失了这一效果。音乐效果很好而文字效果不好,这种现象在词唱方面十分普遍,民间市井尤其常见。总结以上论述,可见某一词调对其平韵、仄韵是否在同一部并没有要求,因而作者具有选择韵部的自由;对于某个地方是否押韵也无要求,因而可押可不押;若是平仄通押,则必须在同一部中选择平韵或仄韵,这就加大了限制,增加了创作难度;这时的平仄通押实际上并没有改变原来词调的押韵类型,但一般情况下会更显流美。因而总结这一类型的平仄通押的出现原因,主要有三点:①为使歌唱更加流美;②词乐流行时作者可以不拘,可以变换技巧,故意游戏为之;③模仿前人词作。

(二) 由其他押韵类型变化而来,但改变了原来的押韵类型

这种词调在唐五代可以确定的是毛文锡的《喜迁莺》:

芳春景,暧晴烟。乔木见莺迁。传枝隈叶语关关。飞过绮丛间。锦翼鲜,金毳软。百啭千娇相唤。碧纱窗晓怕闻声,惊破鸳鸯暖。[1](530)

《喜迁莺》一般上片平韵,下片平仄转换。此词在通押的情况下虽仍为平仄韵转换,但是下片却全部仄韵,改变了原来的押韵类型。这种情况便对原来的词调变化较大。⑤唐五代虽然仅有一首可以确定,但是,在宋代有11调存在这种情况:杜安世《两同心》《惜春令》《渔家傲》,蔡伸《飞雪满群山》,张孝祥《柳梢青》,石孝友《蝶恋花》,陈允平《绛都春》,杜龙沙《雨淋铃》,蒋捷《瑞鹤仙》,无名氏《七娘子》。这些词作的叶韵改变了原来韵的平仄,如《渔家傲》《蝶恋花》,本都是仄韵体,但是杜、石二人词因有一平韵而使词调变成了平仄通押。这种以平韵或仄韵为主,只叶或上下片分别叶一韵的,还有柳永《西江月》《曲玉管》,张先《熙州慢》《恨春迟》,欧阳修《解仙佩》,黄庭坚《撼庭竹》,吴文英《探芳新》,无名氏《倚西楼》等。

由此可知填词入乐的过程中,平仄通押的原因是:①押韵处的旋律有变化,声调随之变化,也即韵的平仄随着音乐的变化而变化;②押韵处的旋律没有变化,但是文字没有很好的配合音乐,字调和旋律之间出现参差不合的现象。

平仄通押是音乐的需要,这种情况尚未找到确证,暂作存疑。(押韵处文字在填词入乐的过程中出现差错,这种情况,赵尊岳先生曾有解释:

盖制腔安谱,有宫律为之规矩,有乐器为之安声,是以凡属可歌之腔,固无不便于用者。独文人填词觅句,长于文字,深于情思,却有时略于审音,不合于谱律。即使合于谱律矣,亦仍不能尽合歌者唇吻喉舌启闭收放之用。必欲如“琐窗深”之改“深”为“明”,“扑定花心”之改“守”为“扑”,虽丁有宋,能复几人?然歌者亦不能尽以小疵废佳作也,则不能不善为运使,勿使参商。尤其平均之腔中,遇有仄声字,仄字多短促,平韵多长腔,更非设法济以馀音,为之调护,即有落均之嫌。汤若士所谓“拗尽天下人嗓子”者,正亦此义。推而充之,凡字与腔之不相协者,均当慎勿使参商,固不仅腔平字仄及字少声多之相互牴牾耳。[5](191-193)

所以出现了这些差错,乐工歌妓便设法“为之调护”。调护之法,宋代已经有所论述,张世彬先生按“吐字论”总结为“融字法”“道字法”“就字法”。[6](368-371)“融字法”见载于《梦溪笔谈》卷五:

古之善歌者有语,谓当使“声中无字,字中有声”。凡曲,止是一声清浊高下如萦缕耳;字则有喉、唇、齿、舌等音不同。当使字字举本皆轻圆,悉融入声中,令转换处无磊块,此谓“声中无字”,古人谓之如贯珠,今谓之善过度是也。如宫声字而曲合用商声,则能转宫为商歌之,此“字中有声”也,善歌者谓之“内里声”。不善歌者声无抑扬,谓之念曲。[7](231)

此处论述不限于融合字调与旋律的关系。针对歌唱时改变字调以就旋律的融字法,夏承焘先生曾有详细论述,并得出词乐犹盛的时候词调可以“平仄不拘”“字数无定”“押韵各异”的结论。[8](1-4)但古人对此,似有保留,因融字法可能具有“唱出来的,往往字非其字”的缺点。[6](368)

“道字法”见于张炎《词源》卷上“讴曲旨要”:

腔平字侧莫参商,先须道字后还腔。

字少声多难过去,助以馀音始绕梁。[9]卷上(69)

赵尊岳先生对此解释得较详细:

“道字”,今谓之咬字,发音务正,万不可少变其阴阳轻重,以及四均之异,以致讹成他字。于乐律言,又且落入他一宫调。“呼腔”即行腔,腔音长,有若干字固不能不少变其阴阳轻重以行之。然字在腔前,腔随字起,收腔可略有出入,而字则丝忽不能变易。歌者自当先字后腔,发正音之字于前,续其可略有出入之腔于后,然后再于字尾,还之本字之原音,庶不致差千里于毫厘之末。玉田谆谆告诫者,诚恐或有以字就腔之歌者,不特于腔有所出入,且并所歌之字,未经咬出本字,即融字音于腔音之中,一片含糊,而又不于字尾还入本音,以铸造大错。故当先“道字”而后“还腔”也。[5](193)

赵先生这里讲述“道字法”的同时,关于“以字就腔”的论述,也点明了融字法的缺点。

“就字法”指改变旋律来迁就字音的方法,张世彬先生认为“道字法”已经暗示了这种方法的可能性。[6](370)

以上详细阐释乐工歌妓的种种调护之法,意在说明在词乐流行时,因为乐工、歌妓的参与,允许词韵出现一两处平仄的变化而不会对词的歌唱产生实质性的影响,这也就意味着填词的时候,词人可以有一定的自由。这种词乐流行的情况下,唱词与填词参差的情况可以解释像《两同心》《蝶恋花》这种本是平韵或仄韵体的词调中出现一两篇平仄通押词作的原因,可以解释个别词调叶韵在文字上看不出规律的原因。

这里还需要注意的是乐工和歌妓的参与给了词人一定的创作自由,但并不意味着词人在创作时就可以随便。融字法、道字法、就字法毕竟是权宜之计,会对歌者造成不必要的困难,从而影响词作的流传。最好的做法当然是歌辞吻合词乐的抑扬,所以才强调填词,强调“逐弦吹之音”。所以大多数词作的用韵平仄安排得十分有序。另外,从词人的角度考虑,词作一方面为歌唱,另一方面也有个人感情在其中,不同词韵可以表达不同的感情,这意味着词人抒情的时候对词韵的选择也不是随便的,所以才强调选调与选韵,以便找到最适合抒发感情的词调和词韵。因而,从歌者和词人两个角度分析,词韵的选择虽可以变化,但并不随便。这种情况也可以解释很多平仄韵通押词调为什么都是孤调或僻调。

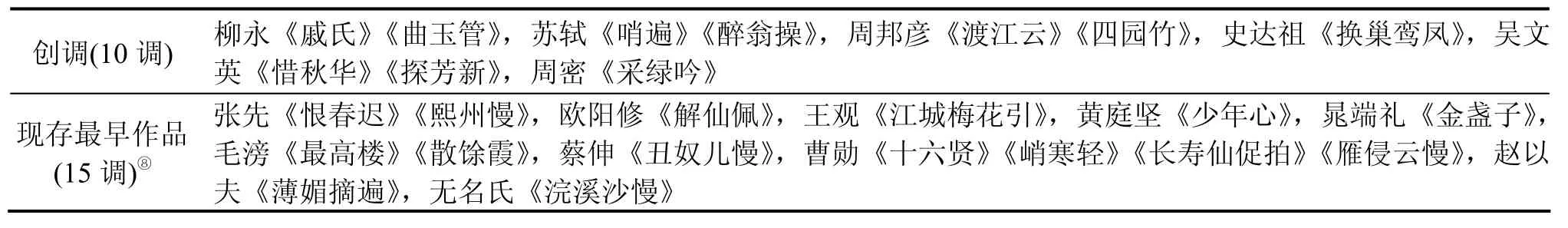

(三) 创调或现存最早的词调

这种情况在唐五代是否存在待考。宋代有25调见表2。除《江城梅花引》《哨遍》《渡江云》《最高楼》《丑奴儿慢》五调外,其余均是只有一两首作品的孤调或僻调。为了分析它们平仄通押的原因,现总结上面两节所分析的原因如下,以便比对:①词调音乐本身的需要,或词人为使词乐更流美而刻意为之;②因乐工歌妓的参与,词唱允许词韵平仄变化,所以有些词人因随便、疏忽或能力不足而出现一些平仄通押词作;③在不妨碍词调音乐的情况下,词人或游戏为之或为了更好地抒情;④模仿前人词作。这一类的原因也不出上面几种。只是创调作品出现平仄韵通押,更多是词调音乐本身的需要。

表2 宋代创调或最早词作平仄通押用韵表

二、社会阶层对平仄韵通押的影响兼及词曲之辨

上一节只是将唐五代“诗客曲子词”中的平仄韵通押词调分类并探究原因,并没有论述敦煌曲子词。在敦煌曲子词中也有,较明显的是《洞仙歌》:

华烛光辉。帡深下帏。恨征人久镇边夷。酒醒后多风醋。少年夫婿。向渌窗下左偎右倚。拟铺鸳被。把人尤泥。须索琵琶重理。曲中弹到,想夫怜处。转相爱几多恩意。却再叙衷鸳衾枕,愿长与今宵相似。

悲雁随阳。解引秋光。寒蛩响夜夜堪伤。泪珠串滴,旋流枕上。无计恨征人,争向金风漂荡。捣衣嘹亮。懒寄回文先往。战袍待稳,絮重更薰香。殷勤凭驿使追访。愿四塞来朝明帝,令戎客休施流浪。[10](150-166)

第一首支微部平仄通押,上片三平韵,四仄韵,下片三仄韵;第二首江阳部平仄通押,上片三平三仄韵,下片一平三仄韵。⑨同一词调而押韵变化较大,校勘者多有认为其中必有讹误之处。[10](150-166)但它们却符合唐圭璋先生在《敦煌唐词校释》中总结敦煌词的特点时指出初期平民词字数不定,平仄不拘,叶韵不定的特点。[11](43-45)唐先生的这一观点启示我们也可以从社会阶层的角度去进一步分析词调的平仄韵通押。

《洞仙歌》的平仄韵的用韵位置和数量没有限定,但它们确是同一词调。这一点说明民间词人在填词入乐的过程中并不刻意追求文辞是否具有内在统一性。同时因为听众的缘故,他们可能也没必要做到完美。歌者不仅可以不用完全合乎乐谱,而且可以改动乐谱。所以他们填词较自由,不像诗客曲子词那样同时重视文学性的表达。试看《乐府指迷》的论述:

前辈好词甚多,往往不协律腔,所以无人唱。如秦楼楚馆所歌之词,多是教坊乐工及市井做赚人所作,只缘音律不差,故多唱之。求其下语用字,全不可读。甚至咏月却说雨,咏春却说秋。如《花心动》一词,人目之为一年景。又一词之中,颠倒重复,如《曲游春》云“脸薄难藏泪”,过云“哭得浑无气力”,结又云“满袖啼红”。如此甚多,乃大病也。[12](69)

“下语用字,全不可读”,正可见其重视的是音乐而非文辞,因而相对于文人来说,填词时便可以少点束缚。这又不仅仅是填词人的缘故,和受众也有很大的关系。受众的要求不高,若只求美听,便可以不重视文辞,甚至可以修改曲谱、唱腔。[13](80-81)所以张炎才会有“听者不知宛转迁就之声,以为合律;不详一定不易之谱,则曰失律。矧歌者岂特忘其律,抑且忘其声字矣”的批评。[9]卷下(9)这其中的文字参差便由“融字法”“就字法”等弥补。

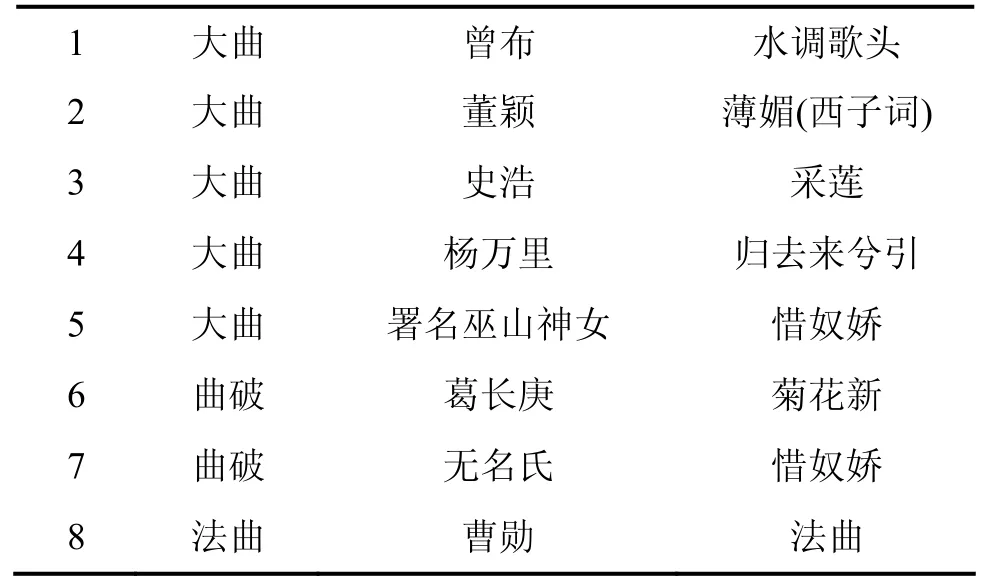

还可以将词和同时期的大曲、曲破等相比较。在宋代大曲、曲破中,也可见到平仄通押,详见表3。[3](266,1165,1250,1664,3862,2566,3827,207)

表3 全宋词中所见宋代大曲、曲破表

这些大曲、曲破和词调很明显的不同是它们很多不是抒情而是叙事的,是演故事的。

自宋代起,曾有一个时期,大曲与“杂剧”成了并存的局面。以前大曲的乐调是以后乐剧故事之所依托。所以,有了《六幺》大曲,而后又《崔护六幺》、《莺莺六幺》等杂剧……取原来的大曲,去掉了它原来的舞,而用剧来代替;失了旧的歌词与舞,而存了它原来的乐调;这是大曲在乐剧中流变的第一个阶段。⑩

可见大曲在宋代由歌舞音乐逐渐向演故事改变。曲破同样如此。[14](34)这里的叙事和曲子词的大多重抒情,也会对词调的平仄韵有影响。

文字上的押韵主要起谐节奏、调感情的作用。不同韵部及不同平仄的韵可以表达不同的情感,因而抒情作品的用韵要求大于非抒情的作品。也即是说叙事及戏谑的词作对于词韵调感情的要求便大大降低,从而其用韵的灵活性便相应地增高。在叙事作品中,很多没有感情而应当押韵的地方,采用同一部的平韵和仄韵,区别应该不大。所以,从这一点看,抒情和叙事的不同对词的平仄韵也有影响。而在叙事和抒情方面,北曲和词也有很大的区别,此不详述。

所以平仄通押是填词入乐的过程中产生的正常现象,并非是区别词、曲的标记,更不是词曲之辨的关键,而是二者共有的现象。虽然因词体的雅化及民间市井词的亡佚,现存的平仄通押词调较少,但是在原生态的历史现场中,一定是有很多的。但平仄韵通押虽然是词曲共有的现象,但它们仍有一定的区别。词、曲韵部就有不同,而这主要是语言演变的结果。

三、结语

词调的平仄通押主要是受音乐及文学两方面因素影响的结果。虽然平仄通押词调较少,却可以分为多种类型,每种类型的原因都不相同:①音乐的需要或为使音乐更流美而通押;②乐工歌妓的“调护”,给词人填词入乐以一定的自由空间,因而词人因随意、疏忽或能力不足而通押;③词人在不改变词调原来押韵类型的情况下的或游戏或为更好的抒情而通押;④因模仿前人之作而通押。通押的类型及原因大致如此,但因为阶层的不同,词人创作的态度、能力及内容,受众的要求、趣味等都有不同,这些造成了诗客曲子词和民间市民词平仄通押的表现形态并不相同。诗客曲子词常常只有极个别地方的通押,更常见的是通押而不改变原来词调的押韵类型,能显示出其在文学上的游戏或更好的抒情效果;民间市井词的通押的数量及位置均无规律可循,显示出受音乐及表现内容的影响。

注释:

① 有学者将三声通叶的源头追溯到《诗经》,如杜文澜《憩园词话》卷一,认为本之《野有蔓草》《彤弓》等;陈匪石《声执》亦同。但这种观点是错误的。四声平仄是到南朝齐梁间才开始讲究,《诗经》在前,时代先后不同,不能以今论古。而齐梁以后,古诗的押韵仍非平仄通叶。

② 秦巘编著,邓魁英、刘永泰整理的《词系》对词调体式的分析参考了《词谱》,却没有将《词谱》中《金错刀》所列的平仄通叶“又一体”列出,可见其即认为通叶体可以归入平韵之中。北京师范大学出版社,1996年版,第184页、第66—71页。

③ 温庭筠“楚女不归”一词,上片也已经平仄通叶,只是下片换头处存在异文,不便分析,附注于此。

④ 《花间集》收和凝、孙光宪《望梅花》词,但两首字数虽同,而句式、分片均不同,故而孙词是否是创调,有争议。虽不论,附列于此。因若与和凝词同调,和凝词句句押入声韵,入可代平,则孙词第二句也当押韵。这里变押平韵为仄韵,也对原来的押韵类型做出了较大的改变。

⑤ 这一表述也可参考杨荫浏在《语言音乐学初探》中的相关论述及所列图。《语言与音乐》,人民音乐出版社1983年版,第86页。

⑥ 笔者此前视周密《采绿吟》为先谱后词,不是自度曲。审稿专家有所质疑,亦合理,今作存疑,特表谢忱。

⑦ 因不确定是否为创调,故分列。

⑧ 此处韵部据《词林正韵》。又第一首“醋”“婿”“处”,可能也叶韵,整首词是平仄错叶。

⑨ 笔者未找到杨荫浏先生的原文,此转引自胡忌著《宋金杂剧考》(订补本),中华书局2008年版,第33页。

⑩ 笔者此前曾视毛文锡存《纱窗恨》两首为平仄通押,承审稿专家指出唐五代仄韵(真文部)和平韵(侵寻部)并不同部,今予纠正,特致谢忱。

[1] 田玉琪. 三声通协与词曲之辨[J]. 上饶师范学院学报,2011(1): 56-59.

[2] 曾昭岷,曹济平. 全唐五代词[M]. 北京: 中华书局,1999.

[3] 王奕清. 钦定词谱[M]. 北京: 中国书店,1985.

[4] 唐圭璋. 全宋词[M]. 北京: 中华书局,1965.

[5] 永瑢等. 四库全书总目[M]. 北京: 中华书局,1965.

[6] 赵尊岳. 玉田生《讴歌要旨》八首解笺[C]// 赵松元. 词学(第二辑). 上海: 华东师范大学出版社,1983: 191-193.

[7] 张世彬. 中国音乐史论述稿[M]. 香港: 友联出版社,1975.

[8] 胡道静. 梦溪笔谈校正[M]. 上海: 上海古籍出版社,1987

[9] 夏承焘. 作词法[M]. 上海: 世界书局,中华民国二十六年(1937).

[10] 蔡桢. 词源疏证[M]. 北京: 中国书店,1985.

[11] 任半塘. 敦煌歌辞总编[M]. 上海: 上海古籍出版社,1996.

[12] 唐圭璋. 敦煌唐词校释[J]. 中国文艺,1944(1): 43-45.

[13] 蔡嵩云. 乐府指迷笺释[M]. 北京: 人民文学出版社,1963.

[14] 王国维. 宋元戏曲史[M]. 上海: 上海古籍出版社,1998

[15] 郑振铎. 中国俗文学史[M]. 北京: 商务印书馆,2013.

[编辑: 胡兴华]

The study of the co-rhyme of the level and oblique tones in the Ci

YAO Pengju

(School of Liberal Arts,Nanjing University,Nanjing 210023,China)

The co-rhyme of the level and oblique tones in the Ci is mainly affected by music and literature. The number of this kind of Ci is small,but can be divided into a variety of types whose forming reasons are varied. Because of different social stratums,different poets have different creative attitudes,abilities,contents and audience's requirements and taste are also different. So,there arise different manifestations of the co-rhyme of the level and oblique tones between poets and ordinary citizens in the Ci. The co-rhyme of the level and oblique tones is a common phenomenon rather than a diacritical mark in Ci and Qu.

the co-rhyme of the level and oblique tones; type; reason; different social stratums

I207.23

A

1672-3104(2016)04-0193-06

2016-01-12;

2016-05-21

姚鹏举(1985-),男,河南汝南人,南京大学文学院博士研究生,主要研究方向:词学,楚辞学,中国文学批评史