农业供应链外部融资的发展条件

——基于信息经济学的数理分析

王力恒,何广文,何婧

(中国农业大学经济管理学院,北京,100083)

农业供应链外部融资的发展条件

——基于信息经济学的数理分析

王力恒,何广文,何婧

(中国农业大学经济管理学院,北京,100083)

通过构建农业信贷市场均衡模型,从理论层面考察了农业供应链外部融资的发展条件,并结合实际,探讨了我国农业供应链外部融资发展面临的现实挑战及改进路径。研究发现:核心企业的信息优势可以降低甄别农业经营主体风险类型所需的信息租金;农业经营主体与核心企业的利益绑定,能有效降低核心企业参与农业供应链外部融资的信息门槛;社会收益和违约风险在银行和企业间的分配结构,同样是影响农业供应链外部融资发展的重要因素。

农业供应链外部融资;发展条件;信息不对称;农业信贷市场均衡;信息优势

一、引言

农业供应链外部融资是指农业供应链内部的核心企业依托实体经济的真实交易关系,通过承诺到期收购农产品、代偿贷款、回购产品等方式,协助农户、农民合作社等上下游经营主体获取银行贷款的一种融资模式,具体表现为订单融资、应收账款保理、核心企业担保贷款等信贷产品。随着农业生产规模化、组织化水平的持续提高,我国农业进入高投入、高成本的发展阶段,农户、农民合作社等农业经营主体的资金需求越来越旺盛。农业供应链外部融资模式得到了政府部门和金融部门的广泛关注。《关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见》(银监发〔2014〕38号)、《关于推动金融支持和服务现代农业发展的通知》(农财发〔2014〕93号)均明确提出,要鼓励核心企业为农业经营主体提供贷款担保,鼓励金融机构推广订单融资、应收账款保理等供应链融资产品。我国金融机构根据各地农业发展特征也开展了一系列供应链融资服务探索工作,如中国农业银行峨眉山支行的蔬菜价值链融资案例、龙江银行的“惠农链”系列产品等[1]。

从理论角度看,农业供应链外部融资模式可以有效缓解商业银行和农业经营主体的信息不对称,解决农业经营主体抵押品不足所带来的逆向选择问题。首先,核心企业与农业经营主体具有真实的商业交易基础,在获取农业经营主体的生产经营情况、家庭基本特征等有效信息时所面临的阻碍低于银行[2]。其次,当农业经营主体违约时,核心企业能够截留其项目预期收益,并在处置农产品和生产资料方面具有清算优势,对违约借款者造成行之有效的惩罚[3]。第三,核心企业具有金融信用优势,其担保行为能够降低农业经营主体违约可能对银行造成的损失[4-5]。

但在现实操作中,参与农业供应链外部融资的核心企业和农业经营主体数量有限,阻碍了供应链外部融资模式在农业领域的应用。一方面,无论是核心企业还是农业经营主体均存在机会主义倾向,制约了参与农业供应链外部融资的核心企业数量[5-6]。另一方面,参与的核心企业带动的农业经营主体数量同样是有限的。例如,2014年农业部龙头企业为农户提供贷款担保奖补项目的73家申报企业资料显示,46.58%的申报企业在2013年6月至2014年5月期间的贷款担保农户数不足50。考虑到农业供应链外部融资只适用于农业产业化程度较高的地区,农业供应链外部融资的参与主体有限,导致即使在农业产业化程度较高的地区,农户信贷配给问题依然普遍存在[7-8]。那么,农业供应链外部融资的发展究竟面临哪些约束条件?又该如何实现农业供应链外部融资模式的推广?这些问题均有待解答。

二、文献综述

同一般性银行与借款者两方信贷模式相比,农业供应链外部融资模式的特殊性主要体现在核心企业的代偿、产品回购或收购承诺,直接或间接地为银行信贷资金提供了担保。因此,与本文相关的研究主要有两部分:一是直接从农业供应链外部融资角度的研究;二是间接从第三方担保角度的研究。

关于农业供应链外部融资,已有研究多采用案例分析法,研究内容主要集中在农业供应链外部融资的运作机制和效果两个方面,缺少理论层面对农业供应链外部融资发展条件的探讨。宋雅楠等[9]、马九杰等[1]分别以山东得利斯畜牧科技公司生猪供应链模式、农业银行峨眉山支行的蔬菜价值链融资模式、农业银行射洪支行生猪产业链融资模式、龙江银行的“惠农链”系列产品为例,对农业供应链外部融资模式的运作机制及其对农户信贷配给的作用进行了探讨。邹武平[10]、刘圻等[5]根据农业供应链的运作流程和各环节主体的资金需求特征,分别针对广西蔗糖产业和普通农业核心企业的上下游经营主体设计了相应的供应链融资产品。邵娴在已有农业供应链融资模式的基础上,探索了以中心批发市场代替核心企业的农业供应链融资模式的可行性[6]。

关于第三方担保作用机制和条件的研究较为丰富,对本文理论模型的构建具有重要的借鉴意义。担保对借款者风险类型的甄别作用最早是Bester提出的[11]。随后,Besanko和Thakor,Coco,Busetta和Zazzaro分别从信贷市场结构、担保与项目风险的关系和农户联保角度出发,探讨了担保的作用机制和条件[12-14]。第三方担保机构作为独立的理性经济人,同样得到了较多学者的关注。郝蕾和郭曦、赵岳和谭之博分别构建了卖方垄断信贷市场模型和卖方竞争信贷市场模型,发现当借款者抵押不足时,第三方担保机构的出现均有可能缓解借款者的信贷配给[15-16]。信息优势是第三方担保机构识别优质借款者,降低银行面临的逆向选择和道德风险的有效手段[15-17]。风险分担比例的设置将直接影响银行和担保机构的贷款预期收益,从而影响银行和担保机构的参与动力[17]。担保机构采集借款者信息成本的下降、政府风险分担比例的提升均有助于担保机构作用的进一步发挥[16]。

但与一般担保机构相比,农业供应链外部融资中核心企业的行为准则存在差异。商业性担保机构的目标是实现担保收益最大化,非营利性担保机构追求零预期利润。由于核心企业和农业经营主体存在商业交易关系,农业经营主体资金需求满足度的提升不仅可以提高农业经营主体的生产规模和标准化水平,还可以提高核心企业的产品质量和规模,从而为企业和农业经营主体带来共同利益[5-6]。因此,核心企业愿意参与农业供应链外部融资,是担保收益和共同利益共同驱使的结果。考虑到企业的担保收益与共同利益对农业经营主体申贷意愿的作用相反,农业供应链外部融资的形成条件和运作机制更为复杂。

由此可见,无论是直接从农业供应链外部融资角度的研究,还是间接从第三方担保角度的研究,均不足以解释农业供应链外部融资的发展条件。对此,本文在借鉴Busetta和Zazzaro两方信贷模型[14]的基础上,构建了一个无农业供应链外部融资的两方信贷均衡模型和一个有农业供应链外部融资的三方信贷均衡模型,通过比较银行、核心企业和农业经营主体在两种均衡状态的预期收益,探索农业供应链外部融资发展所应具备的外部条件,并结合实际,提出我国农业供应链外部融资发展面临的现实挑战及其改进路径。

三、农业供应链外部融资发展条件的理论分析

(一) 模型基本假设

1. 对农业经营主体的假设

假设农业经营主体风险中性,每个农业经营主体拥有W单位的初始资产,无初始资金,有机会投资一个资金投入为B的项目,项目技术上不可分。农业经营主体具有不同的风险偏好:一类偏好低风险项目,该类项目的成功概率为Ps,成功时投资收益为Ys;另一类偏好高风险项目,该类项目的成功概率为Pr,成功时投资收益为Yr。项目失败时,两类农业经营主体的投资收益均为零。高风险农业经营主体的成功概率低于低风险农业经营主体,即Pr<Ps,低风险农业经营主体的预期收益不小于高风险农业经营主体,即PsYs≥PrYr>B。假设项目成功不仅可以为农业经营主体带来货币性收益,还会带来荣誉、成就感等非货币性收益,但非货币性收益无法被银行获悉。

2. 对银行的假设

虽然中国农业银行、邮政储蓄银行等金融机构的业务在逐渐渗入农村,但我国农业信贷市场依然是以农村信用社为主的供给垄断市场[18-19]。故本文假设信贷市场只有一家银行提供信贷服务,银行风险中性,提供的贷款政策为Li=(Ri,Ci),当i=r时,表示高风险农业经营主体贷款政策,当i=s时,表示低风险农业经营主体贷款政策。其中,R=1+r,r为银行贷款利率,C为每单位借款需要支付的抵押品。由于银行在抵押品的处置方面不具备清算优势[3],抵押品对银行的价值βC低于其原有价值,即0<β<1。在信息不对称的情况下,银行不能区分每个农业经营主体的风险类型,只知道信贷市场中低风险农业经营主体的比例θ,高风险农业经营主体的比例1-θ。

3. 对核心企业的假设

假设风险中性的核心企业信息搜集成本为Z,Z值越高说明企业甄别农业经营主体风险类型所需支付的成本越高,越不具备信息优势。假设核心企业设置的担保费为f,农业经营主体的违约成本为D。D不只限于农业经营主体的初始资产规模,还包括投资项目的预期收入等违约机会成本。在农业经营主体贷款违约时,核心企业的代偿比例为λ,0<λ<1。假设农业经营主体和核心企业的共同利益与农业经营主体生产规模单调递增,借款者与核心企业的共同利益为αPY,其中0<α<1。

(二) 不存在农业供应链外部融资时农业信贷市场的均衡状态分析

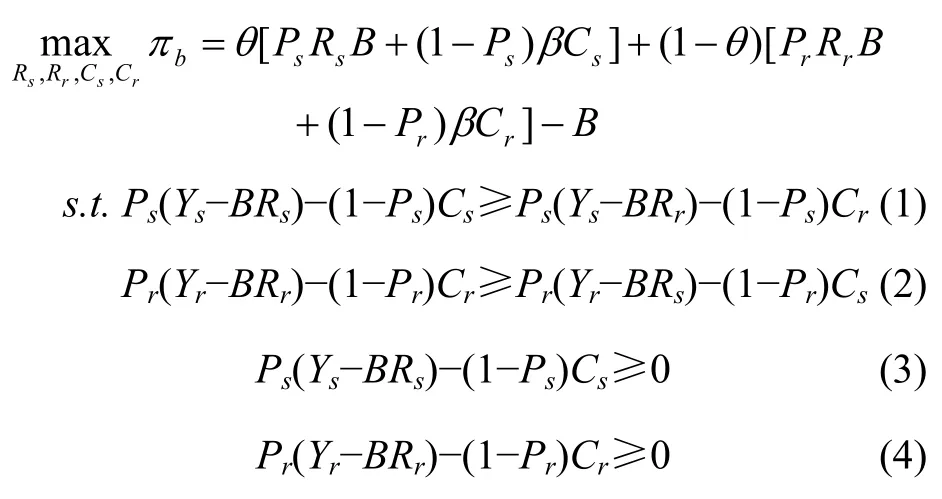

在无农业供应链外部融资的农业信贷市场中,农业经营主体i的贷款期望收益可以表示为πi= Pi(Yi-BRi)-(1-Pi)Ci。通过计算农业经营主体对贷款利率和抵押的边际替代率,可知在银行提供利息减让时,低风险农业经营主体比高风险者愿意付出更多的抵押。因此,在信息不对称和农业经营主体拥有足额抵押品的情况下,垄断银行可以设计激励相容的信贷政策,引导农业经营主体自发显现其风险偏好。此时,垄断银行的利润最大化问题可以表示为:

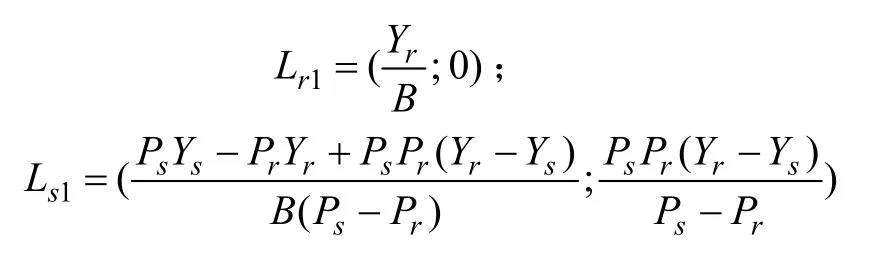

由于抵押会产生额外成本,垄断银行为满足自身利润最大化需求,将在甄别农业经营主体风险类型的基础上最小化抵押要求。考虑到低风险农业经营主体可承担的贷款利率低于高风险者,并愿意用更多的抵押换取贷款利息的减让,在市场均衡时,垄断银行不会要求高风险农业经营主体提供抵押,低风险农业经营主体也没有模仿高风险农业经营主体的利益动机。因此,可以放松(1)式约束,在考虑(2)、(3)、(4)条件的情况下,解出信息不对称时的信贷市场均衡政策:

如果(Lr1,Ls1)是银行利润函数的极大值点,降低一单位高风险农业经营主体贷款利率将导致银行预期利润下降。假设高风险农业经营主体利率下降ΔRr,若此时信贷市场实现均衡,高风险农业经营主体为银行带来的利润会下降(1-θ)PrBΔRr,低风险农业经营主体为银行带来的利润会变化θPrPsB(1-Ps)(1-β)ΔRr/(Ps-Pr)。那么,(Lr1,Ls1)是银行的最优选择,当且仅当条件成立。

但考虑到我国农村借款者普遍缺乏符合商业银行流动性要求的抵押品,信贷市场只可能出现三种均衡状态:一是低风险农业经营主体预期收益为零的分离均衡状态;二是低风险农业经营主体预期收益为零的混合均衡状态;三是高风险农业经营主体预期收益为零的混合均衡状态。

情况一:低风险农业经营主体预期收益为零的分离均衡状态。根据上述的推导思路,可以发现,为实现分离均衡,银行会以低风险农业经营主体的所有资本为抵押,允许高风险农业经营主体存在部分消费者剩余。此时,银行提供的贷款政策为Lr2=(Ys/B+ (Ps-Pr)W/BPsPr; 0),Lr2=(Ys/B- (1-Ps)W/BPs; W),银行的预期利润为。

情况二:低风险农业经营主体预期收益为零的混合均衡状态。此时,银行提供的混合贷款政策为(Ys/B,0),此时银行预期收益为。但由于,,混合贷款政策(Ys/B,0)不是银行的最优选择。

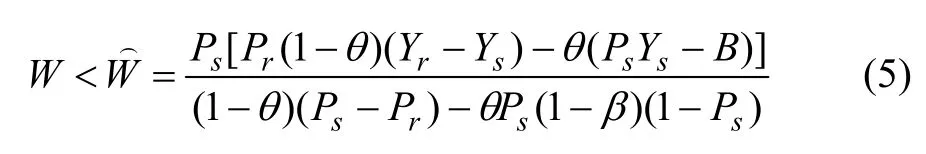

情况三:高风险农业经营主体预期收益为零的混合均衡状态。此时,银行提供混合贷款政策为(Yr/B,0),低风险农业经营主体会被自动排除在信贷市场之外,银行的预期收益为。

通过对比πb3和πb1可以发现,当(5)式成立时,垄断银行只为高风险农业经营主体发放贷款的预期收益要高于同时为高风险和低风险农业经营主体发放贷款的预期收益。

由此可见,当低风险农业经营主体的抵押资产低于一定规模时,垄断银行只会发放高风险借款者贷款,信贷市场将出现信贷配给。考虑到农业经营主体普遍缺乏有效抵押品,农业信贷市场的信贷配给现象普遍存在[20-21],本文将在第三种情况的基础上,讨论农业供应链外部融资的发展条件。

(三) 存在农业供应链外部融资时农业信贷市场的均衡状态分析

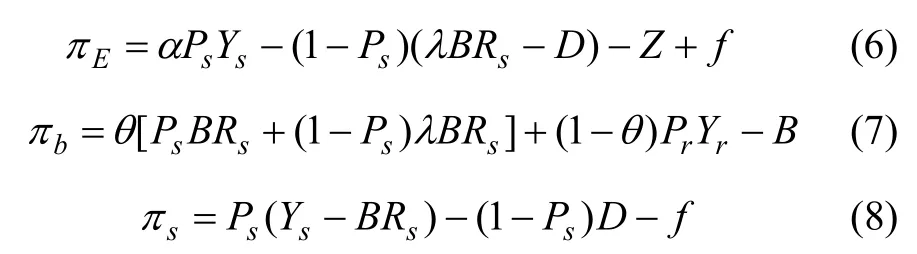

在农业供应链外部融资模式中,核心企业可以通过信息搜集,甄别农业经营主体的风险类型。此时高风险农业经营主体无法通过模仿低风险农业经营主体,获取核心企业提供的低风险农业经营主体担保政策支持。并且,考虑到核心企业是理性经济人,如果高风险农业经营主体选择农业供应链外部融资,核心企业会根据其预期收益函数,在保证其预期收益非负的情况下,针对性地制定高风险农业经营主体的违约成本和担保费用政策。此时,出于低抵押偏好,高风险农业经营主体将选择直接向银行贷款,而不是农业供应链外部融资。因此,在核心企业具有信息优势时,只有低风险农业经营主体会利用农业供应链外部融资。企业、银行和低风险农业经营主体的预期收益函数分别如下:

在农业供应链外部融资中,核心企业和垄断银行都有追逐利润最大化的动机,低风险农业经营主体作为分散的弱势群体,在市场均衡状态的预期收益为零,即:

那么,当存在农业供应链外部融资的农业信贷市场均衡时,核心企业和垄断银行的预期收益分别为:

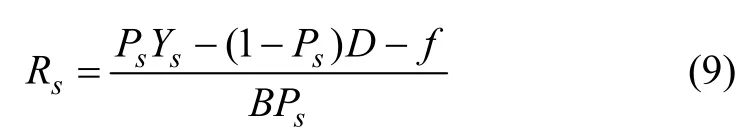

(四) 农业供应链外部融资的发展条件

开展农业供应链外部融资的前提条件是核心企业、垄断银行和低风险农业经营主体参与农业供应链外部融资的预期收益均大于不参与时的收益。与无农业供应链外部融资时相比,农业供应链外部融资模式不会改变低风险农业经营主体的预期货币收益,但可以提高低风险农业经营主体的荣誉、成就感等非货币性收益。因此,低风险农业经营主体始终愿意参与农业供应链外部融资。农业供应链外部融资的发展条件可以简化为:πb4>πb3和πE1>0同时成立。这要求核心企业设置的违约成本应满足:

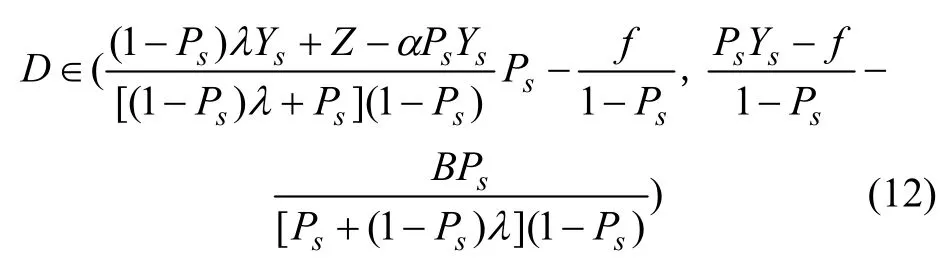

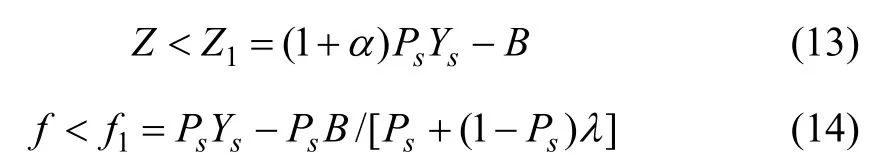

令D1、D2分别表示违约成本D的区间下限和上限。为保证(12)式有效,D2必须同时大于区间下限D1和0,即应满足:

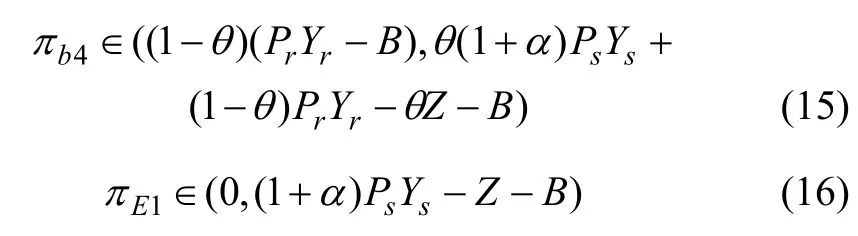

根据模型假设可知,信息搜集成本和担保费的临界值Z1、f1始终大于零。将D1、D2代入πb4和πE1,可得银行和核心企业参与农业供应链外部融资的预期收益区间:

令πb5、πb6分别表示银行预期收益πb4的区间下限和上限,πE2、πE3分别表示核心企业预期收益πE1的区间下限和上限。与不存在农业供应链外部融资时相比,参与农业供应链外部融资的垄断银行每笔借款面临的贷款违约率从1-Pr下降至1-Pr-θ(Ps-Pr),每发放一笔借款的预期收益可以最高增加B];核心企业的预期收益可以最高增加。

通过(11)至(16)式,本文可以得出以下结论:

(1) 核心企业的信息优势越显著,农业供应链外部融资开展的可能性越大。一方面,,意味着核心企业的信息量越大,对农业经营主体的反担保要求越低。考虑到农业经营主体普遍缺乏有效抵押品,核心企业信息量的增加可以减轻农业经营主体的反担保负担,从而吸引更多农业经营主体参与农业供应链外部融资。另一方面,和说明核心企业的信息量越大,企业和银行参与农业供应链外部融资可获取的收益空间越大。造成这一现象的原因在于农业经营主体的项目收益是核心企业和银行可分配收益的唯一来源,在农业经营主体项目收益固定时,企业初始拥有的信息量越大,甄别农业经营主体风险类型所需支付的信息租金越低,其与银行的可分配社会收益就越高。因此,在农业经营主体面临信贷和抵押品双重约束的情况下,核心企业和农业经营主体均有自发加强信息共享的倾向,促使农业供应链外部融资实现自我稳定。

(2) 核心企业与银行间的风险收益分配机制,同样是影响农业供应链外部融资能否实现的重要因素。考虑到交易活动自发性的限制,农业供应链外部融资的实现需要满足两个参与约束,即核心企业和银行参与农业供应链外部融资的单位风险收益不能低于其不参与时所能得到的最大单位风险收益。根据(11)式,说明核心企业可以通过降低担保费、提高风险分担比例的方式,调整社会收益和违约风险在企业和银行间的分配结构,从而满足银行对农业供应链外部融资的单位风险收益要求。但需要注意的是,这种方式是以企业单位风险收益的降低为代价的,不会改变银行和企业参与农业供应链外部融资的预期收益空间。当企业单位风险收益低到一定水平时,就会导致企业自动退出农业供应链外部融资。因此,相对于信息优势因素而言,风险收益分配机制对农业供应链外部融资实现概率的作用空间有限。

(3) 农业经营主体与核心企业间共同利益越大,实现农业供应链外部融资的可能性越高。首先,通过(13)式可以发现,农业经营主体与核心企业共同利益的增加,能够降低农业供应链外部融资对参与企业初始信息量的要求,进而允许更多企业参与农业供应链外部融资。其次,说明农业经营主体与核心企业共同利益的增加,可以提高核心企业和银行参与农业供应链外部融资的预期收益空间。直观上看,在农业经营主体项目收益固定的情况下,核心企业的预期收益对单个农业经营主体所生产的农产品规模和质量的依赖性越强,即二者利益联结越紧密,农业经营主体借助农业供应链外部融资,能够为核心企业带来的预期收益就越高。此时,如果核心企业降低担保费或者提高风险分担比例,就可以把增加的预期收益部分或全部转嫁给银行,实现企业和银行预期收益的共同增长。

四、我国农业供应链外部融资发展的现实挑战与改进路径

随着我国政府对农业供应链外部融资重视程度的不断提高,金融机构联合农业企业在农业供应链外部融资方面做了许多有益的探索。然而,农业企业参与农业供应链外部融资的积极性始终不高,农业供应链外部融资的作用效果没有达到理论预期[6]。结合前文分析,本文将从核心企业的信息优势、社会收益与风险的分配、农业经营主体与企业的共同利益三个方面,探讨我国农业供应链外部融资发展面临的现实挑战及其改进路径。

(一) 核心企业与农业经营主体缺乏信息共享激励,企业信息优势不足

根据前文分析,核心企业的信息优势越显著,即企业的信息搜集成本Z越低,企业和银行参与农业供应链外部融资的可能性越大。但在现实操作中,我国核心企业与农业经营主体谈判地位的不对等和剩余索取权的不合理分配,导致二者合作关系不稳定,普遍缺乏信息共享激励。这不仅表现为我国订单农业的农户违约问题严重,还体现在核心企业以不合理要求为由拒绝履行农产品收购义务的现象频现。根据郭红东对浙江省农业企业的问卷调查结果显示,在100家开展订单农业的企业中,订单农业履约率在75%及以上的企业只有72家,订单农业履约率在75%至50%之间的企业有18家,还有10家企业的履约率不足50%[22]。考虑到可预期的长期契约关系是核心企业与农业经营主体信息共享的基础,在订单履约率较低的背景下,核心企业难以借助已有的商业交易关系,获取农业经营主体的风险偏好和诚信水平等信息,建立信息优势。低风险和高风险农业经营主体的甄别,需要核心企业支付高额的信息搜集成本或者信息租金方可实现,而这种高额的代理成本将最终降低企业参与农业供应链外部融资的动力。

因此,提高农业供应链成员契约关系的稳定性,培育供应链成员的信息共享机制,是推动我国农业供应链外部融资发展的必要条件。考虑到双方专用性投资能有效避免社会交易中的敲竹杠行为,核心企业与农业经营主体可以通过共建种养基地,企业免费提供生产技术服务,农业经营主体缴纳保证金等方式,推动双方专用性投资在农业供应链的应用,化解订单农业的履约难题,促使供应链成员自发进行信息共享。同时,核心企业对历史交易信息的搜集和运用能力是影响信息共享机制作用发挥的关键因素。建立电子商务交易平台,实现农产品购销信息的电子化,均有助于提高核心企业获取和操控农业经营主体私人信息的能力,降低企业参与农业供应链外部融资的预期成本。

(二) 农业供应链外部融资的担保门槛较高,风险分担机制不完善

虽然国有银行和全国股份制商业银行的信贷业务在逐渐渗入农村,大型商业银行的业务重心仍多集中在经济相对发达的城中心区,再加之城商行的跨区经营和村镇银行等新型金融机构仍处于发展初期阶段,我国农业信贷市场依然处于以农村信用社为主的相对供给垄断局面。根据前文的分析,垄断力量将赋予银行较高的机会成本,需要核心企业降低担保费或提高风险分担比例,激发银行参与农业供应链外部融资的积极性。在实践中,核心企业的风险分担行为主要表现在两个方面:一是企业通常需要提供企业或股东信用保证,缴纳风险保证金,引入第三方担保公司等承诺,方能与银行达成农业供应链外部融资合作;二是企业要为农业经营主体提供农产品保价回购和保底收购等服务,帮助银行规避农产品市场价格波动引发的违约风险[5,8-9]。农业信贷市场供求力量的不对等,导致核心企业参与农业供应链外部融资往往需要接受较为严苛的贷款担保条件,农业供应链外部融资的担保门槛被显著提高。农业担保体系缺位,可能是导致我国农业供应链外部融资发展缓慢的另一诱因。

对此,发展农业供应链外部融资,首先要继续鼓励民间资本组建和发展组织结构简单的区域性银行,通过行业竞争提高银行的风险容忍度,带动银行目标客户群体的下移和涉农信贷产品的创新,进而改变农业信贷市场供求力量不对等的局面。其次,要构建公平的农村金融机构税收优惠政策,鼓励金融机构间进行联动合作,通过银团贷款、投资基金等方式,实现银行间资金优势和组织结构优势的互补,调动存量金融机构发放涉农贷款的积极性。

(三) 核心企业与农业经营主体利益联结不紧密,利益共同体缺失

通过前文分析已知,在其他因素不变的情况下,核心企业与农业经营主体共同利益α的增加,能提高核心企业和银行参与农业供应链外部融资的积极性。但闫玉科对广东省115家农业企业的调查结果显示,我国农业企业与农户的合作关系以普通的农产品购销关系为主,利益联结较为松散,与农户建立“利润返还”或“按股分红”等紧密型利益联结关系的样本企业仅占12.86%[23]。与紧密型利益联结关系相比,松散型关系中的农户不再强烈依赖于核心企业提供的进货渠道和销售市场,农户生产规模的扩张或生产标准化程度的提升能够为企业带来的共同利益相对有限,导致企业与农户难以形成利益共同体。在这种情况下,核心企业出于预算约束的考虑,只有在自身信息优势显著时才会愿意参与农业供应链外部融资。农业供应链外部融资的信息门槛被明显提高。因此,笔者推测,核心企业与农业经营主体利益联结不紧密,同样是阻碍我国农业供应链外部融资发展的重要因素。

构建紧密的利益联结关系,需要思考两个问题:一是紧密的利益联结关系是否能实现供应链成员效用的帕累托改进;二是剩余索取权在供应链成员间的分配结构是否合理。前者是以供应链整体价值的提升为前提的,在供应链整体价值难以调控的现实背景下,剩余索取权的合理分配对农业供应链外部融资的发展具有重要影响。为保证各方收益均在可接受范围内,供应链成员的机会成本、风险分担结构和对供应链收益的贡献度均是剩余索取权分配需要考虑的因素。政府应继续鼓励内生性的农民合作社、农民经纪人等中介组织的发展,通过推动农业经营主体与核心企业谈判地位的对等,实现供应链成员风险收益的合理计量。

五、研究结论

理论上,农业供应链外部融资是缓解商业银行和农业经营主体间信息不对称的有效途径,但实践中却面临参与主体数量有限的局面。对此,本文构建了基于信息经济学的农业信贷市场均衡模型,通过比较银行、核心企业和农业经营主体在参与和不参与农业供应链外部融资两种状态下的预期收益,从理论层面探索了农业供应链外部融资发展的必要条件,并结合实际,提出了我国农业供应链外部融资发展面临的现实挑战及改进路径。

研究发现:(1)核心企业在商业交易活动中积累的农业经营主体信息量越大,企业和银行越倾向于参与农业供应链外部融资。具体而言,核心企业的信息优势能够减轻农业经营主体参与农业供应链外部融资的反担保负担,提高企业和银行参与农业供应链外部融资的可分配社会收益。(2)核心企业与农业经营主体的利益联结关系越紧密,核心企业参与农业供应链外部融资的信息门槛越低,农业供应链外部融资实现的可能性越高。(3)核心企业可以借助降低担保费、提高风险分担比例等方式,实现农业供应链外部融资收益和风险在企业与银行间的再分配,进而提高银行参与农业供应链外部融资的内在动力。但出于核心企业对机会成本的考量,这一手段对农业供应链外部融资发展的推动作用有限。(4)农业供应链成员缺乏信息共享激励,农业信贷风险分担机制不完善,以及供应链成员利益联结不紧密,是我国农业供应链外部融资发展面临的三大挑战。

[1] 马九杰,张永升,佘春来. 基于订单农业发展的农业价值链金融创新策略与案例分析[J]. 农村金融研究,2011(7): 11-17.

[2] Biais B,Gollier C. Trade credit and credit rationing [J]. The Review of Financial Studies,1997,10(4): 903-937.

[3] Fabbri D,Menichini A M C. Trade credit,collateral liquidation,and borrowing constraints [J]. Journal of Financial Economics,2010,96(3): 413-432.

[4] 罗正英,张雪芬,陶凌云,等. 信誉链: 中小企业融资的关联策略[J]. 会计研究,2003(7): 50-52.

[5] 刘圻,应畅,王春芳. 供应链融资模式在农业企业中的应用研究[J]. 农业经济问题,2011(4): 92-98.

[6] 邵娴. 农业供应链金融模式创新——以马王堆蔬菜批发大市场为例[J]. 农业经济问题,2013(8): 62-68.

[7] 贾澎,张攀峰,陈池波. 基于农业产业化视角的农户融资行为分析[J]. 财经问题研究,2011(2): 95-101.

[8] 刘西川,程恩江. 中国农业产业链融资模式——典型案例与理论含义[J]. 财贸经济,2013(8): 47-57.

[9] 宋雅楠,赵文,于茂民. 农业产业链成长与供应链金融服务创新: 机理和案例[J]. 农村金融研究,2012(3): 11-18.

[10] 邹武平. 供应链金融在广西蔗糖产业融资中的应用研究[J].新疆农垦经济,2010(12): 46-49.

[11] Bester H. Screening vs. Rationing in credit markets with imperfect information [J]. The American Economic Review,1985,75(4): 850-855.

[12] Besanko D,Thakor A V. Collateral and rationing: Sorting equilibria in monopolistic and competitive credit markets [J]. International Economic Review,1987,28(3): 671-689.

[13] Coco G. Collateral,Heterogeneity in risk attitude and the credit market equilibrium [J]. European Economic Review,1999,43(3):559-574.

[14] Busetta G,Zazzaro A. Mutual loan-guarantee societies in monopolistic credit markets with adverse selection [J]. Journal of Financial Stability,2012,8(1): 15-24.

[15] 郝蕾,郭曦. 卖方垄断市场中不同担保模式对企业融资的影响[J]. 经济研究,2005(9): 58-65.

[16] 赵岳,谭之博. 电子商务、银行信贷与中小企业融资[J]. 经济研究,2012(7): 99-112.

[17] 陈其安,肖映红,程玲. 中小企业融资的三方信贷担保模型研究[J]. 中国管理科学,2008(S1): 210-214.

[18] 李庆海,李锐,汪三贵. 农户信贷配给及其福利损失——基于面板数据的分析[J]. 数量经济技术经济研究,2012(8):35-48.

[19] 陈鹏,刘锡良. 当前农村金融利率机制是有效的吗[J]. 中国农村经济,2009(11): 39-49.

[20] 李锐,朱喜. 农户金融抑制及其福利损失的计量分析[J]. 经济研究,2007(2): 146-155.

[21] 张龙耀,江春. 中国农村金融市场中非价格信贷配给的理论和实证分析[J]. 金融研究,2011(7): 98-113.

[22] 郭红东. 龙头企业与农户订单安排与履约: 理论和来自浙江企业的实证分析[J]. 农业经济问题,2006(2): 36-42.

[23] 闫玉科. 农业龙头企业与农户利益联结机制调查与分析[J].农业经济问题,2006(9): 32-36.

[编辑: 谭晓萍]

Development conditions of EFASC: A mathematical analysis based on information economics

WANG Liheng,HE Guangwen,HE Jing

(College of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China)

By constructing the model of rural credit market equilibrium,the present essay undertakes both a theoretical investigation into the development conditions of External Finance in Agricultural Supply Chain (EFASC),and a practical exploration into challenges and improvement of EFASC development in China. The study finds that information advantage of a core company can decrease information rent of indentifying AMEs' risk type. The increase of common interest between AMEs and the core company can lower the information threshold for the core company to participate in EFASC. The benefit and risk distribution between the core company and bank also have a significant impact on EFASC's development.

External Finance in Agricultural Supply Chain (EFASC); development conditions; information asymmetry;rural credit market equilibrium; information advantage

F832.4

A

1672-3104(2016)04-0079-07

2016-04-03;

2016-06-08

王力恒(1991-),女,山东临沂人,中国农业大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向:农业供应链融资,小额信贷;何广文(1963-),男,四川达州人,博士,中国农业大学经济管理学院教授,主要研究方向:金融理论与政策,农村金融与小额信贷;何婧(1986-),女,江西赣州人,博士,中国农业大学经济管理学院副教授,主要研究方向:金融市场理论与实践