共填埋技术改善垃圾渗沥液水质特性研究*

施至理

(上海环境卫生工程设计院有限公司,上海 200232)

共填埋技术改善垃圾渗沥液水质特性研究*

施至理

(上海环境卫生工程设计院有限公司,上海200232)

基于生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋的工程实践,考察了该技术对填埋渗沥液水质特性的影响。以化学需氧量(CODCr)、生化需氧量 (BOD5)、可生化性 (B/C)、氨氮 (NH3-N)、总磷 (TP) 和pH为评价指标,对共填埋作业阶段、封场阶段填埋库区的渗沥液进行采样监测。结果显示:生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋可有效降解有机物,封场稳定后渗沥液CODCr水平在3 000 mg/L以下,去除率达95.5%;渗沥液可生化性较好,监测后期B/C维持在0.3以上;监测后期NH3-N和TP浓度分别为1 700 mg/L和28 mg/L,较生活垃圾和污泥单独填埋渗沥液低;共填埋渗沥液pH水平呈中性,利于后续生物处理。

生活垃圾;污泥;共填埋;渗沥液

本研究基于上海市老港固体废弃物综合利用基地的工程实践,采取生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋的处理方法,对工程作业阶段及封场后的渗沥液水质进行了监测,并与生活垃圾单独填埋和污泥单独填埋的渗沥液水质进行了对比分析,发现生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋处理具有明显优势。

1 材料与方法

1.1实践工程设计

本工程总设计处理规模为2.1×104t,生活垃圾和污泥的填埋量分别为1.4×104t和0.7×104t。填埋厚度约为8 m,库容约2.1×104m3。渗沥液收集系统由碎石层、盲沟和集水管构成。共填埋工程作业时间为2013年3月19日至4月14日,封场后监测时间为2013年4月至2014年3月。

1.2研究与分析方法

在共填埋作业阶段,自有渗沥液产生开始,每天不同时间采集5个样品,测定渗沥液的产生量及渗沥液中CODCr、BOD5、NH3-N和TP;填埋封场后,每周采集1次渗沥液样品,测定其中的CODCr、BOD5、NH3-N、TP和pH。生活垃圾单独填埋库区和污泥单独填埋库区的渗沥液每周采样1次,监测内容与共填埋渗沥液一致。

CODCr分析方法为快速消解分光光度法,BOD5分析方法采用微生物传感器快速测定法(HACH BODTrack2),NH3-N分析方法为纳氏试剂比色法,TP分析方法为钒钼磷酸比色法,pH由 pH计(Thermo orion3 star) 测定。快速消解仪(HACH DR200) 和紫外 /可见光分光光度计 (HACH DR5000) 均购自美国哈希公司,分析所需试剂均购自国药集团,等级为分析纯(AR)。

2 结果与讨论

2.1渗沥液CODCr监测结果对比与B/C变化趋势

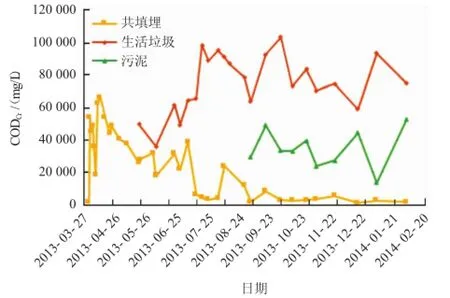

渗沥液CODCr的监测结果如图1所示。可以看出,生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋渗沥液的CODCr具有明显的先增长后降低的趋势。在填埋作业初期,微生物对垃圾底物有一个适应阶段,随着时间的推移,生活垃圾降解产生的中间产物不断随水分迁移至渗沥液中,CODCr迅速上升,在填埋作业基本结束时达到最大浓度66 200 mg/L。在2013年4—7月,CODCr变化趋势有一个先降后增的现象,这是由于3、4和5月雨量增大,渗沥液被稀释的原因;2013年7月初,CODCr稳定在28 000 mg/L左右,与峰值相比降低了58%,这主要是因为微生物的降解作用,并在7月末降至10 000 mg/L以下,这一阶段可以认为是微生物的快速降解阶段。随后,在2013年8月至2014年3月进入慢速降解阶段,截至2014年3月,CODCr已降低至3 000 mg/L以下,与峰值相比去除率高达95.5%。与生活垃圾和污泥单独填埋渗沥液CODCr的监测结果对比,生活垃圾填埋渗沥液CODCr在80 000 mg/L上下波动,污泥填埋渗沥液CODCr在35 000 mg/L上下波动,在共填埋微生物进入慢速降解阶段后,渗沥液CODCr远远低于二者。因此可以看出,生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋技术起到了促进垃圾降解及填埋场稳定化的作用,可以有效缩短垃圾填埋场稳定化时间。

图1 共处置、生活垃圾填埋和污泥填埋渗沥液中CODCr对比

由于渗沥液后续处理方法仍主要是生物处理方法[1],因此渗沥液可生化性尤为重要。判断污水可生化性一重要指标为BOD5/CODCr(B/C),当该比值>0.3时,则认为该污水可采用生化处理法。研究结果见图2,可以看出在共填埋作业阶段,B/C相对较高,基本大于0.4,可生化性极好。随着生物降解的进行,在快速生物降解阶段,B/C有一定幅度的降低,这主要是因为渗沥液中的易生物降解有机组分大部分被微生物利用。在其后的慢速生物降解阶段,B/C波动较大,但大多数试验结果>0.3,具有后续生物处理渗沥液的可能性。与生活垃圾单独填埋和污泥单独填埋处理方式相比,共填埋渗沥液与污泥填埋渗沥液B/C基本相等,而生活垃圾填埋渗沥液的B/C明显高于二者,这一结果说明了生活垃圾填埋渗沥液中有大量易降解有机组分未得到降解,会给后续渗沥液的生物处理带来负荷过高的问题,而生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋技术则有效解决了这一问题。

2.2渗沥液营养元素监测结果对比

图2 共处置、垃圾填埋和污泥填埋渗沥液中B/C对比

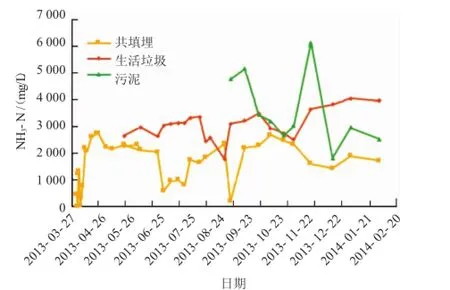

监测渗沥液NH3-N的浓度不仅仅在于了解垃圾中有机物的降解问题,更加重要的是由于垃圾和污泥混合填埋会引进高含氮污泥,NH3-N的含量高会对微生物的活性产生抑制,通过渗沥液NH3-N的浓度变化可以辨别填埋体内部垃圾的降解情况[2]。试验结果如图3所示。

图3 共处置、垃圾填埋和污泥填埋渗沥液中NH3-N浓度对比

可以看出,共填埋渗沥液中的NH3-N浓度并没有因为高含氮污泥的引入而升高,相反与两者分别单独填埋的渗沥液相比,平均水平较低。在变化趋势上,与CODCr变化相似,在作业阶段NH3-N浓度逐渐升高,在作业结束时达到峰值2 700 mg/L;封场后NH3-N浓度具有缓慢降低的趋势,并没有因为有机物的降解、氨基脱落而使NH3-N浓度升高,2013年12月以后其浓度均<2000mg/L。

市政污水处理厂中除磷的原理为聚磷菌的超量吸磷作用,通过剩余污泥的排放达到除磷的目的[3],因此,共填埋过程中污泥的引入,极有可能导致渗沥液中TP浓度的增加,这会对渗沥液的后续处理造成一定困难。但从监测结果来看(图4),污泥的引入并没有使渗沥液中TP浓度升高,共填埋渗沥液中TP浓度基本介于两者单独填埋时渗沥液中TP浓度之间,差异在20%之内。甚至在2013年12月以后,共填埋渗沥液的TP浓度最低,且尽管污泥单独填埋时渗沥液中TP浓度剧烈波动,但在共填埋情况下一直稳定在较低水平。从整体趋势来看,共填埋作业阶段渗沥液中TP浓度有上升趋势,这可能是因为填埋初期聚磷菌的释磷作用,随着填埋场的稳定化,TP浓度又呈现一定的下降趋势,这可能是因为TP中的不溶性磷酸盐部分或大部分转化为微生物可以利用的溶解性正磷酸盐,微生物大量繁殖使TP浓度下降,相反TP浓度的下降也表明微生物的活性高。

图4 共处置、垃圾填埋和污泥填埋渗沥液中TP浓度对比

2.3渗沥液pH监测结果对比

填埋场稳定化是一个生物处理过程,大部分微生物的最适生存环境为中性环境,因此酸碱性是影响稳定过程的一个重要因素;同时,渗沥液的酸碱性也会对后续的生物处理效果造成影响。

从试验结果(图5)可以看出,生活垃圾填埋库区渗沥液中pH在6~7波动,呈弱酸性;污泥填埋库区渗沥液中pH呈现一定弱碱性,在7~8波动;而共填埋库区渗沥液pH起初呈现一定弱酸性,后略有上升,呈现一定弱碱性,总体在6~8波动。生活垃圾填埋渗沥液呈弱酸性主要是因为有机物分解产生有机酸的累计作用[4],污泥填埋渗沥液呈现弱碱性主要是因为在污水厂二沉池内会发生一定程度的反硝化作用而使剩余污泥中含有碱性物质[5],因此将二者进行共填埋时,酸碱中和,可以使共填埋渗沥液大部分呈现中性,反映了填埋体中的pH环境适于微生物生存繁殖。

图5 共处置、垃圾填埋和污泥填埋渗沥液pH对比

3 结论

1) 生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋可有效降低渗沥液CODCr,填埋堆体在经过快速降解阶段和慢速降解阶段后,渗沥液CODCr可降至3 000 mg/L以下,与峰值相比去除率高达95.5%;渗沥液具有良好的可生化性,B/C维持在>0.3的水平,可进行后续生物处理。

2) 生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋较两者单独填埋的渗沥液中NH3-N与TP浓度低,试验后期NH3-N与TP浓度分别稳定在1 700 mg/L和28 mg/L,与起始阶段相比,NH3-N与TP均得到一定的去除,去除率约为40%和35%。

3) 生活垃圾/深度脱水污泥夹心式共填埋可使弱酸性的生活垃圾与弱碱性的污泥相互中和,使填埋堆体处于更适合微生物生存繁殖的中性环境,使渗沥液pH稳定在7左右,有利于渗沥液的后续生物处理。

[1] 王德河.生活垃圾填埋场及渗滤液处理的考察与分析[J].中国给水排水,2009,25(18):16-18.

[2] 王艳捷,邱忠平,吴敏,等.“中老龄”垃圾渗滤液重金属和氨氮的厌氧毒性[J].环境工程学报,2008,2(10):1353-1356.

[3] Henze M,van Loosdrecht M C M,Ekama G A,et al.污水生物处理:原理、设计与模拟[M].施汉昌,胡志荣,周军,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2011.

[4] 于晓华,何品晶,邵立明,等.填埋层空气状况对填埋初期渗滤液水质的影响[J].同济大学学报:自然科学版,2004,32(5):640-643.

[5] Henze M,Dupont R,Grau P,et al.Rising sludge in secondary settlers due to denitrification[J].Water Res,1993,27(2):231-236.

Landfill Leachate Quality Characteristics after Improvement by Joint-landfill Technology

Shi Zhili

(Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute Co.Ltd.,Shanghai200232)

Based on the project practice of domestic garbage/deeply dewatered sludge joint-landfill,this study focused on the impact of the technology on the landfill leachate quality characteristics.Through monitoring chemical oxygen demand(CODCr),biological oxygen demand(BOD5),biodegradability(B/C),ammonia(NH3-N),total phosphorus(TP)and pH,the quality characteristics of landfill leachates sampled from operation-phase joint-landfill area and completed joint-landfill area were compared.With a removal efficiency of 95.5%,CODCrof the joint-landfill leachate in stable stage was lower than 3 000 mg/L,which indicated that organics could be degraded effectively in the joint-landfill area.And B/C was higher than 0.3 in the total process,meaning a fine biodegradability.During the later period,the NH3-N and TP concentrationsof the joint-landfill leachate were 1 700 mg/L and 28 mg/L respectively,which were slightly lower than sludge and waste landfill alone.Furthermore,itspH wasin a neutral level,which wasgood for the follow-up biological treatment.

domestic garbage;sludge;joint-landfill;leachate

X703.1

A

1005-8206(2016)04-0022-03

国家科技惠民计划项目:村镇生活垃圾城镇一体化处理与资源化利用技术与工程示范研究(2014BAL02B03)

2016-01-05

施至理(1983—),工程师,主要从事垃圾及渗沥液处理设计工作。