组织公正促进高校教师工作绩效的路径研究*

——基于双因子中介分析模型的检验

何 霞

组织公正促进高校教师工作绩效的路径研究*

——基于双因子中介分析模型的检验

何霞

通过探讨组织公正、高校教师薪酬和环境满意度与工作绩效的关系,构建相应的双因子中介分析模型,运用路径分析方法和617个有效样本对所提假设进行检验。结果表明,组织公正对教师工作绩效有显著的正向影响,其中程序公正和人际公正的影响力略高于分配公正和信息公正;教师薪酬和环境满意度的确是体现组织公正对教师工作绩效作用过程的重要中介变量,且环境满意度的中介效应更强。研究结果打开了组织公正影响教师工作绩效的黑箱,扩展了公平理论在工作绩效研究领域中的应用,同时还解释了传统政策的实施困境,为进一步制定和设计高校教师激励政策提供了新思路。

组织公正;高校教师;工作绩效;双因子中介分析模型

一、引言

考虑到高校教师内在工作动力激发过程的复杂和不确定性,组织公正被视为重要的激励措施,通过分配、程序、人际和信息等方面展现出的公正性,为教师提供认知、情感、道德以及制度上的援助,提高教师满意度和工作绩效。[1]学校管理由于具有教育教学及科研的特殊性和管理层级的复杂性等特点,因此更需要在分配、激励、考核、评价等方面贯彻公正原则。唯有如此,教师才会自愿与管理者合作,努力提高工作效率。实践中,组织公正不仅在完善学校管理功能上发挥重要作用,也将在很大程度上提高教师的积极工作感受和行为,如满意度、组织承诺、信任、组织公民行为等。高校教师对组织公正的感知被视为一种内在动机的激励过程,能有效预测教师的工作行为和心理。[2]因此,探索组织公正的不同维度对教师积极工作感受与行为(即工作满意度及工作绩效)的影响机制,具有重要的理论意义和实践价值。

近年来国内外许多学者集中探讨了个人因素(包括人口学变量、态度、能力、人格等)、组织因素(包括组织文化、组织激励、人际关系等)、工作因素(包括工作环境、工作特征、工作任务等)对教师工作绩效的影响。[3]然而,组织公正作为影响教师工作绩效的重要因素,却并未受到应有关注。基于此,本研究依据认知评价理论探讨组织公正对教师工作绩效的影响,提出组织公正通过教师薪酬和环境满意度影响工作绩效的研究框架和相应假设,并运用结构方程模型、验证性因子分析方法构建双因子中介分析模型,尝试解释教师薪酬与环境满意度在组织公正与教师工作绩效关系间的传导机制,探索高校建立和实施组织公正的有效路径,为激励广大教师努力工作提供理论指导。

目前关于组织公正的研究大多来自对企业员工的探究,对高校教师群体的实证研究尚付阙如。然而从教师职业特性及需求分析中我们不难发现,公平感知的确是影响高校教师工作投入及职业发展的关键因素。与企业员工相比,教师职业的公益性和奉献性决定了高校教师不仅有追求物质的一面,更有追求社会地位及声誉等非经济因素效用最大化的特性。学校管理制度是否科学合理、公开公平,将直接影响高校教师的职业需求,而高校教师也时刻对学校管理制度及措施进行公正评判以决定未来的行动方向。因此,组织公正与教师工作绩效间关系的探讨将为高校教师管理政策的制定和实施提供有价值的证据支持。

二、理论基础与研究假设

1.组织公正

早期关于组织公正的研究主要侧重于解释结果,即分配结果的公正性[4],直到Thibaut和Walker[5]提出程序公正的概念后才使对分配结果的关注转移到了分配过程。分配和程序公正也因此成为组织公正研究的两个基本维度。[6]随后,Bies和Moag[7]提出互动公正的概念,即在程序执行过程中执行者的态度和方式等对员工公平感知的影响。在此基础上,Greenberg[8][9]又将互动公正拆解为人际公正和信息公正。人际公正反映员工受到以礼相待和尊重的程度;信息公正则是员工获得有关分配程序和结果信息的充分程度。由此,组织公正形成了分配、程序、人际和信息四个维度用以解释这一领域的核心问题。[10]

虽然已有研究证实,分配、程序、人际及信息公正之间具有良好的区分效度,且在一定程度上解释了员工公平感知的差异[11],但目前针对组织公正的结构问题仍存在争议。尤其在中国情境下,由于文化、制度和组织型态的不同,导致组织公正从内容到结构等诸多方面都有所不同,而强调领导在资源分配与管理决策中的公正问题亦成为学者们关注的另一焦点[12]。但无论如何,学界就组织公正是一个多维概念这一点已达成共识。

2.组织公正对教师工作绩效的影响

尽管对组织公正的已有研究更多表现在结构维度及内涵层面,但也有不少研究证实组织公正与工作绩效间存在密切关系。经典公平理论为分配公正对员工绩效的预测作用提供了理论解释,即当员工感到分配不公时,他们会降低绩效、减少投入,通过调整工作数量和质量来维持公平感知。一些实验研究对程序公正与员工绩效的关系进行验证,结果表明程序公正会带来更高的工作绩效。[13]不仅如此,Aryee等人[14]还从组织政治和程序公正的角度得出工作绩效与程序和互动公正均相关的结论。他们认为,员工与组织交换公平性是组织对员工进行绩效激励的基础,如果员工能够感知到组织公正,就会认为在这样的组织环境中投入时间和精力是安全的,从而带来绩效的提升。Masterson等[15]的实证研究表明,互动公正对员工绩效有显著的预测力。互动公正被认为是对员工投入的回报,如果领导或管理者能公正地对待员工,员工将报之以更高的工作绩效。Colquiff和Chertkoff[16]的实验结果验证了信息公正与员工绩效的关系。他们发现,如果实验者作出被试者无法预见的不利决策,那么被试者感知到的信息公正将会对他们的工作积极性产生显著的正面影响。

然而,Cohen-Charash和Spector[17]的元分析结果却揭示了组织公正与工作绩效之间关系的复杂性。不管是实地考察还是实验室研究都显示出工作绩效主要与程序公正相关,与分配公正和互动公正的相关性较低。他们对此的解释是,当分配结果不公时,人们将会探究分配程序的公正性,如果程序也是不公正的,他们才会以绩效作为手段来恢复公平。元分析结果支持了社会交际理论对于程序公正与工作绩效关系的假设,得出程序公正是员工绩效的最佳预测指标。此外,王燕等[18]基于中国文化背景用实验法考察了教师在分配不公条件下的退缩行为,结果发现程序与互动公正影响了教师消极怠工和拒绝帮助的程度,互动公正还影响了教师对上司的消极态度。

由此可见,以上对组织公正的研究仍存在分歧,对组织公正与教师工作绩效的关系仍缺乏深入的理论分析和实证检验。鉴于此,我们将结合中国现实情况及教师职业特点,从分配、程序、人际和信息公正四个维度探讨组织公正对教师工作绩效的影响,考察组织公正的不同维度对教师工作绩效的差异。由此,我们提出以下假设:

H1:组织公正的四个维度(分配、程序、人际和信息公正)均对教师工作绩效有正向影响。

3.组织公正、工作满意度和教师工作绩效

从20世纪30年代开始,国外学术界就开始了对工作满意度的研究。[19]工作满意度是员工对工作环境的感受及生理和心理上的满足,一般定义为员工对工作的情感或态度。[20]从发生机制来看,工作满意度的产生均来自员工将自己的收益和他人相比较的结果。[21]换而言之,员工所有的满意和不满意几乎都源于对工作环境、薪酬福利等因素比较后获得的公平感知。一般认为,较高的工作满意度可以带来更好的工作绩效和更低的离职率。[22][23]

目前对于工作满意度的测量主要有两种方法:一是单一整体测量法,即从整体上考察员工的工作满意度,应用较多的是密西根组织评估问卷的工作满意度量表( Job Satisfaction Scale,JSS) ;二是综合评分法,应用较多的是明尼苏达工作满意度量表( Minnesota Satisfaction Questionnaire,MSQ),用与工作相关的员工各方面满意度进行评价。当然,工作满意度的测量是一个复杂的系统,两种方法各有利弊,最好是把两种分析取向有机地结合起来。[24]

国内外众多研究中也不乏对工作满意度与组织公正之间关系的探讨。Witt和Nye[25]认为分配公正与工作满意度之间存在相关性。Loi等[26]则指出,无论是人际间的公正还是信息上的公正都与工作满意度正相关。刘亚等[27]也认为,分配公平与结果满意度之间关系显著。王炳成[28]发现,薪酬的内外部公平性皆对工作满意度产生显著影响。但从现有研究来看,工作满意度在组织公正与工作绩效之间的中介效应尚无定论,相关研究对组织公正、工作满意度及工作绩效的不同定义导致了研究结果的差异。

为了检验组织公正的内容效度以及组织公正通过工作满意度对教师工作绩效产生影响的作用机制,我们将分配、程序、人际及信息公正视为教师对组织制度、环境或文化的认知[29],并把教师感知到的不公归为控制因素,将会抑制教师工作积极性,进而影响工作绩效;而将教师感知到的组织公正归为信息因素,将对教师工作绩效起促进作用。信息和控制因素的相对重要性决定了某一情境因素对教师工作绩效的积极或消极影响。[30]而组织公平感知则被视为一种对教师工作动机的激发过程,通过增强教师对薪酬福利和工作环境的内在满意度影响其工作绩效。为此,我们提出如下假设:

H2:薪酬满意度在组织公正与教师工作绩效关系中起中介作用。

H3:环境满意度在组织公正与教师工作绩效关系中起中介作用。

三、研究方法

1.研究对象

本研究对来自全国7个省、自治区和直辖市(广东、浙江、山东、安徽、重庆、新疆和云南)的28所高职院校进行了调研。每个院校随机抽取30名教师进行问卷调查,共得到617份有效数据。描述性统计表明,性别方面,男性占45.8%,女性占54.2%;年龄方面,30岁及以下占30.5%,31~40岁占47.9%,41~50岁占19.5%,51岁以上占2.1%;学历方面,大专及以下学历占1.5%,本科学历占35.1%,硕士学历占59.4%,博士学历占4.0%;职称方面,初级及无职称占27.1%,中级职称占51.4%,副高职称占19.1%,正高职称占2.4%。

2.研究工具

为确保研究工具的信效度,我们分三步对测量问卷进行开发。首先从国内外现有文献已使用过并经过可靠性检验的量表中摘录测量指标,在不改变原意的前提下对题项进行修改和补充,再经过会议讨论形成初始问卷。然后选择2所学校进行问卷的试调查(这2所学校不在最终样本中),共发放问卷100份,回收95份,有效回收率95%。利用试调查的样本数据,对测量问卷进行信效度分析,结果显示因子载荷在0.5以上,信度系数在0.7以上。最后形成本文的研究工具,即一份包含61个题项的调查问卷,其中组织公正18题、薪酬满意度16题、环境满意度16题、教师工作绩效11题。问卷中所有题项均采用1~7级Likert量表,1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”。

组织公正的测量是在Adams、Thibaut和Walker、Bies和Moag、Greenberg等研究的基础上,参考Colquitt和刘亚等编制的测量项目,结合高校教师的职业特点修改而成,主要从分配、程序、人际和信息公正四方面测量高校教师对管理公正的感知,包括“分配制度能代表大多数教师的意愿”、“教师能够参与学校政策的制定过程”、“领导很关心我的想法,并能及时与我沟通”等18个测量题项,其中分配公正5题、程序公正4题、人际公正4题和信息公正5题,信度系数分别为0.85、0.84、0.83和0.84,显示出良好的信度。

薪酬满意度的测量参考Heneman和Schwab[31]编制的PSQ (Pay Satisfaction Questionnaire,简称PSQ)量表,结合调研的实际情况,从薪酬水平、津贴福利、加薪幅度、绩效工资和薪酬结构五方面来测量高校教师的薪酬满意度①,通过预试、讨论和调整,最后形成16个题目,如“我对目前的薪酬水平感到满意”、“我对目前的加薪幅度感到满意”等。量表的信度系数为0.81,说明量表具有较好的同质信度。

环境满意度的测量项目来自对被试者开放式调查结果的整理分析。通过探索性因素分析,得到高校教师对学校整体环境满意度的3个构面,即学校的制度环境、学术环境和人文环境,并最终形成16个题项。量表的一致性程度较高且内部结构良好,信度系数为0.83。

工作绩效在已有任务绩效量表[32]、关系绩效量表[33]及适应性绩效量表[34]的基础上,结合中国高校教师的实际情况编制而成。正式调查之前,先进行30份问卷的预测试,根据被试者提供的意见和预测试的信效度结果对问卷进行修订,最终形成工作绩效的三维度问卷,共11个题项。量表的信度系数为0.89,信度理想。

四、研究结果

1.验证性因子分析(CFA)

在对正式样本的研究中,本文运用验证性因子分析对变量的区分效度进行检验。从表1可以看出,4因子模型(χ2=157.17,df=85,χ2/df=1.85,RMSEA=0.05,TLI=0.96,CFI=0.97)比其他嵌套模型的拟合效果都要好,且具有良好的配适度。这意味着,本研究的4个变量之间具有良好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果

注:FP表示组织公正;PS表示薪酬满意度;ES表示环境满意度;JP表示工作绩效。+代表2个因子并为一个因子。

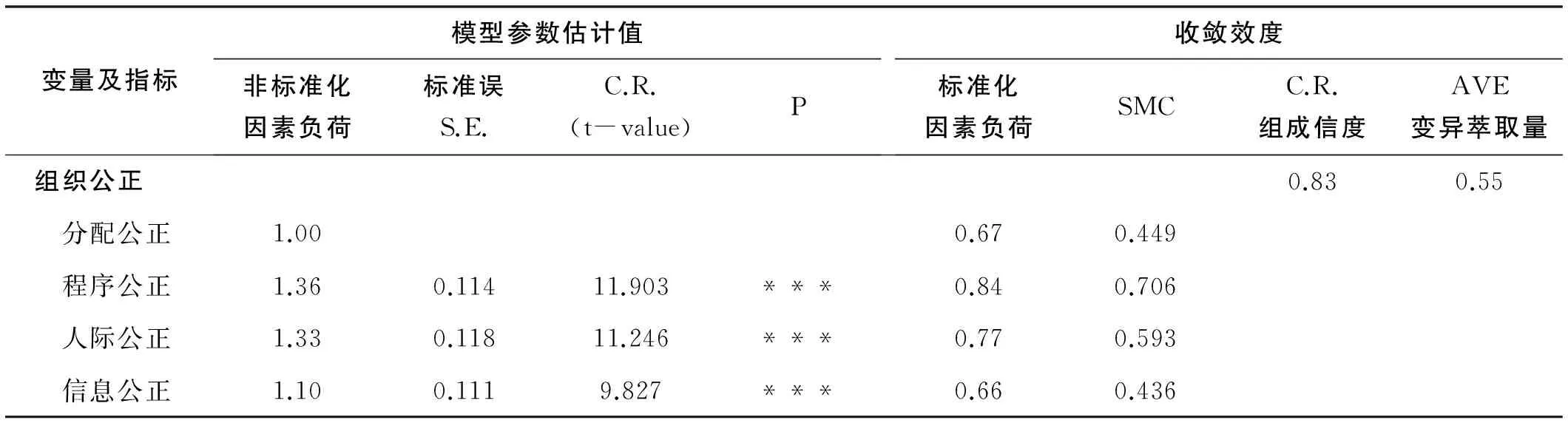

接着,我们进一步利用平均变异萃取量AVE对4个变量的收敛效度进行检验,分析结果如表2所示。组织公正、环境满意度和工作绩效的AVE值均大于0.55,薪酬满意度的AVE值接近0.5的临界值标准,配适度指标在可接受的范围之内。

表2 模型的参数估计值与收敛效度

(续表2)

变量及指标模型参数估计值非标准化因素负荷标准误S.E.C.R.(t-value)P收敛效度标准化因素负荷SMCC.R.组成信度AVE变异萃取量薪酬满意度0.810.46 薪酬结构1.000.620.384 绩效工资1.150.1219.478***0.710.504 加薪幅度1.140.1239.276***0.690.476 薪酬水平1.260.1319.585***0.720.518 津贴福利1.060.1208.865***0.650.423环境满意度0.830.62 人文环境1.000.900.810 学术环境0.680.06111.193***0.620.384 制度环境0.890.05815.283***0.820.672工作绩效0.890.73 任务绩效1.000.750.563 关系绩效1.210.07516.255***0.930.865 适应性绩效1.170.07515.627***0.880.774

注:***表示p<0.001(双尾检验)。

表2中的标准化因素负荷值显示了各测量指标对变量的贡献大小。以组织公正来看,程序和人际公正具有更强的解释力,路径系数分别是0.84和0.77。以薪酬满意度来看,教师更看重薪酬的整体水平和绩效工资,路径系数为0.72和0.71。以环境满意度来看,教师对人文环境满意度的路径系数最高,为0.90;其次是制度环境,为0.82;最低是学术环境,为0.62。以教师工作绩效来看,影响力从大到小依次为关系绩效、适应性绩效和任务绩效,分别为0.93、0.88、0.75。

2.描述性统计与相关性分析

从表3中看出,各变量的均值和标准差均无异常,且各变量AVE值的平方根均高于它与其他变量的相关系数,说明变量之间具有较好的区分性。例如,薪酬和环境满意度AVE值的平方根分别为0.68和0.79,均大于两个变量之间的相关系数0.45。组织公正、薪酬与环境满意度和工作绩效均在0.01水平上显著正相关,初步验证了它们之间直接的作用关系,前述的研究假设H1也得以验证。

表3 变量的描述性统计与AVE 的平方根

注:相关系数在矩阵下三角中,**表示p<0.01(双尾检验)。对角线上加粗的数字是AVE 的平方根,末列数字为内部一致性信度系数。

3.中介效应的检验和比较

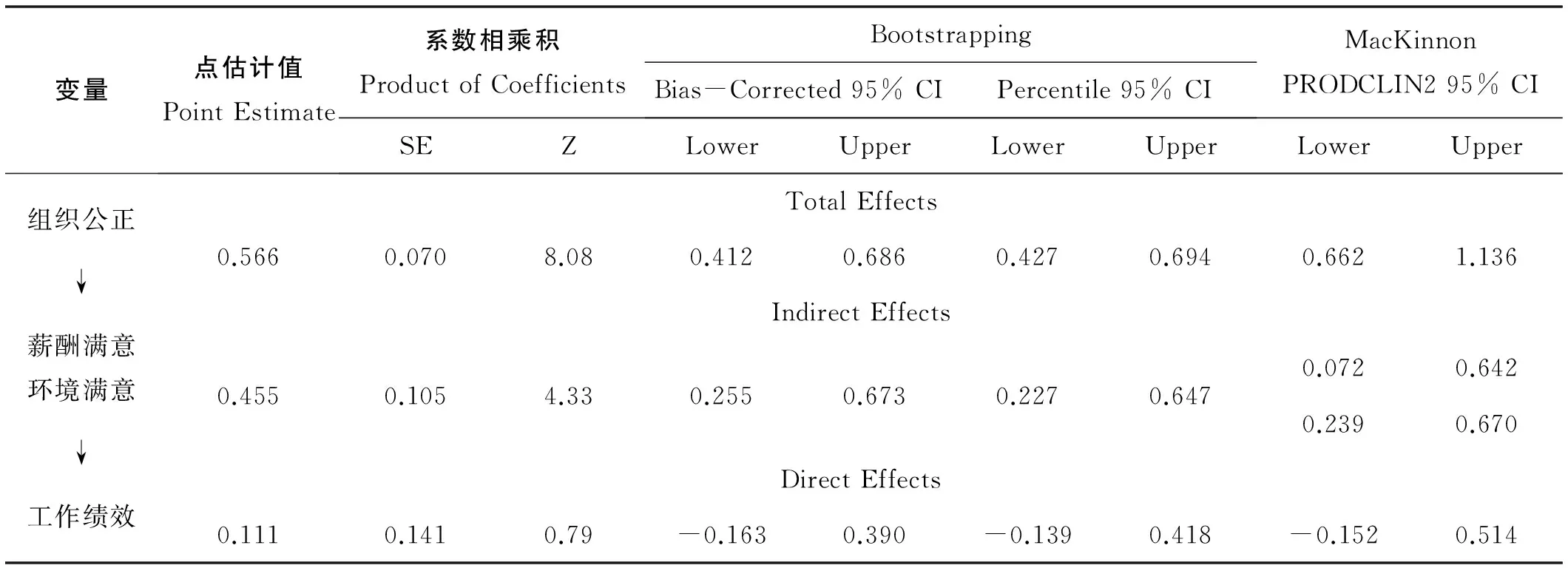

鉴于传统中介检验方法的局限性②,我们采用MacKinnon[35]、Preacher和Hayes[36]推荐的方法,检验高校教师对薪酬及环境满意度在组织公正和工作绩效间的中介作用。

从表4中可以看出,总效应和间接效应的Z值均大于1.96,Bia-corrected percentile method、Percentile method及MacKinnon PRODCLIN2的置信区间均不包含0,故薪酬和环境满意度的中介效应存在且显著。直接效应的Z值(0.79)小于1.96,且置信区间均包含0,说明不存在显著的直接效应,此模型为双因子完全中介模型。图1中的参数关系也表明,薪酬和环境满意度在组织公正和教师工作绩效之间起完全中介作用,组织公正对工作绩效的直接影响力仅为11%,其他约90%的影响效果借由两个中介变量来传递。

表4 变量的中介效应分析

注:5,000 bootstrap samples;[0.072,0.642]为薪酬满意度在95%的置信水平上中介效应的置信区间;[0.239,0.670]为环境满意度在95%的置信水平上中介效应的置信区间。

图1 双因子中介分析模型的作用路径

图1还显示出薪酬和环境满意度在组织公正与教师工作绩效之间中介作用的大小。依据Brown[37]、Holbert和Stephenson[38]推荐的计算方法,我们对薪酬和环境满意度的中介效应进行鉴定。结果显示,薪酬满意度的中介效应占总中介效应的42%(0.74×0.26/0.455),环境满意度的中介效应占总中介效应的58%(0.59×0.45/0.455)。

五、结论与建议

组织公正促进工作绩效是一个基本共识,但该命题在理论和实证分析上的支撑却非常有限。本文基于双因子中介分析模型对组织公正促进高校教师工作绩效的作用路径进行了实证检验,在思想路线上,用薪酬和环境满意度描述高校教师对薪酬福利和学校工作环境的认知,以及其对组织公正和教师工作绩效关系的中介影响;在技术路线上,用结构方程模型揭示组织公正→教师薪酬和环境满意度→工作绩效的非线性特征,从而保证了在同一个框架下同时对两个中介变量的作用路径进行比较,刻画出变量的不同中介效应,逻辑一致地解释教师工作绩效的差异。同时,我们构建的双因子中介分析模型与调研数据之间具有良好的匹配性,各项拟合度指标均达到评价标准,研究假设得到很好的支持。此外,我们还利用构建的双因子中介分析模型对各变量的参数值进行了估计(见表2),显示出各构成指标对变量的贡献大小。

在理论分析和实证研究的基础上,我们结合中国高校教师的实际情况,围绕提升教师组织公正感知和工作满意度,进而提升高校教师工作绩效,特提出以下建议。

(1)重视评价过程的公平性,建立公正合理的决策程序。作为教师工作绩效差异的根本内因,工作满意度会放大高校教师对组织在分配、程序、人际与信息等方面的公正性评价,从而作用于教师的工作绩效,因此传统的仅仅针对公正与绩效进行的政策措施会由于教师对薪酬和环境满意度的认知偏差而事倍功半。本文的数据分析结果显示,组织公正对教师工作绩效的促进作用主要体现在关系和适应性绩效这两项指标上,因子载荷值分别为0.93和0.88,程序公正对组织公正的解释力最强(loading=0.84),因此高校在政策制定和执行过程中应当特别注意评价过程的公平性,建立公正合理的决策程序,鼓励教师参与学校管理政策的制定过程,提高教师的主人翁意识和工作满意度,进而促进教师提升工作绩效。

(2)科学设计薪酬激励政策,彰显薪酬的内外部公平性。现有对于解决教师职业认同感淡化、教师流失严重等问题的政策建议无一例外地将提高教师薪酬水平作为一项重要措施加以提出,然而薪酬如何与工作绩效挂钩以激励教师的工作动机,薪酬满意度与工作绩效之间的互动机制何在,目前尚不十分明确。本文的调查结果显示,体现在薪酬水平、绩效工资、薪酬结构、加薪幅度和津贴福利上的教师薪酬满意度其实反映着教师薪酬的内外部公平性。从高校教师薪酬满意度的影响因素来看,薪酬的整体水平和绩效工资几乎同等重要,路径系数分别为0.72和0.71(见表2)。因此,提高教师工作满意度和工作绩效,不仅要注重提高教师薪酬的整体水平,争取外部公平性,更重要的是在绩效工资方面拉大差距,科学合理地设计教师薪酬结构,鼓励教师创造性地开展工作。而本文通过对组织公正、薪酬满意度与教师工作绩效等变量的参数估计,为高校制定和设计教师薪酬激励政策提供了锁定技术。

(3)构建和谐的人文环境,提升教师公正感知。本文的数据结果表明,组织公正并不直接对教师工作绩效产生显著影响(直接影响力仅为11%),而是通过薪酬和环境满意度这两个中介变量,间接作用于工作绩效,而且教师环境满意度的中介影响力(58.35%)要明显优于薪酬满意度(42.29%)。因此,在考虑组织公正对教师工作绩效的促进作用时,提升高校教师的环境满意度就显得尤为重要。而实证分析结果还显示,和谐的人文环境更能提高教师对学校工作环境的满意度(loading=0.90),而学术氛围的效用却不是很明显(loading=0.62)。原因可能在于,本研究主要依据高职院校的教师样本,其工作绩效与学术研究成果的关联性不强,而学校的人文环境却可以通过校园文化建设、教师间的相互协作而被高职院校教师感知,因而更能对教师工作绩效产生激励。高校如能基于人本管理思想与人文关怀,推动教师参与学校管理,从程序上体现对教师权益的保护,改善教师对于工作环境的公平感知,将会大大促进教师工作绩效的提升。

注释:

①PSQ量表主要从薪酬水平、津贴福利、加薪幅度、薪酬结构与薪酬管理等方面来计量薪酬满意度。本文根据研究需要,增加了“绩效工资”题项。分析结果显示,薪酬管理的标准化因子载荷小于0.5,因此删除该测量项,最终形成包含薪酬水平、津贴福利、加薪幅度、绩效工资和薪酬结构五维度量表。

②在中介效应的区间估计方法中,Bootstrap方法的估计值更为准确。MacKinnon PRODCLIN2主要用于对两个以上中介效应的检验。

[1]Ang,S.,Van Dyne,L.,Begley,T.M..The Employment Relationships of Foreign Workers Versus Local Employees:A Field Study of Organizational Justice,Job Satisfaction,Performance,and OCB[J] .Journal of Organizational Behavior,2003,24(5):561-583.

[2] Deci,E.L.,Ryan,R.M..Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior[M].New York:Plenum,1985.

[3] [30]吴湘萍,徐福缘,周勇.高校教师工作绩效的影响因素分析[J] .华东师范大学学报(教育科学版),2006,24(1):30-37.

[4][21] Adams,J.S..Inequity in Social Exchange[M]//Berkowitz,L.(Ed.),Advances in Experimental Social Psychology.New York:Academic Press,1965:267-299.

[5] Thibaut,J.W.,Walker,L..Procedural Justice:A Psychological Analysis[M].Hillsdale,NJ:Erlbaum,1975.

[6][27] 刘亚,龙立荣,李晔.组织公正感对组织效果变量的影响[J] .管理世界,2003(3):126-132.

[7] Bies,R.J.,Moag,J.S..Interactional Justice:Communication Criteria of Fairness[M]//Lewicki,R.J.,Sheppard,B.H.,Bazerman,M.H.(Eds.) ,Research on Negotiations in Organizations.Greenwich,CT:JAI Press,1986:43-55.

[8] Greenberg,J..Organizational Justice:Yesterday,Today and Tomorrow[J].Journal of Management,1990(16):399-432.

[9] Greenberg,J..Stealing in the Name of Justice:Informational and Interpersonal Moderators of Theft Reactions to Underpayment Inequity[J] .Organizatinal Behavior and Human Decision Processes,1993(54):81-103.

[10] Colquitt,J.A..On the Dimensionality of Organizational Justice:A construct Validation of a Measure [J].Journal of Applied Psychology,2001,86(3):386-400.

[11] Colquitt,J.A.,Conlon,D.E.,Wesson,M.J.,et al.Justice at the Millennium:A meta-analytic Review of 25 years of Organizational Justice Research[J].Journal of Applied Psychology,2001,86(3):425-445.

[12] Simons,T.,Roberson,Q..Why Managers Should Care About Fairness:The Effects of Aggregate Justice Perceptions on Organizational Outcomes[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(3):432-443.

[13] Konovsky,M.A.,Cropanzano,R..The Perceived Fairness of Employee Drug Testing as a Predictor of Employee Attitudes and Job Performance[J].Journal of Applied Psychology,1991(76):698-707.

[14] Aryee,S.,Chen,Z.X.,Budhwar,P.S..Exchange Fairness and Employee Performance:An Examination of the Relationship Between Organizational Politics and Procedural Justice[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2004(94):1-14.

[15] Masterson,S.S.,Lewis,K.,Goldman,B.M.,et al.Integrating Justice and Social Exchange:The Differing Effects of Fair Procedures and Treatment on Work Relationships[J] .Academy of Management Journal,2000(43):738-749.

[16] Colquitt,J.A.,Chertkoff,J.M..Explaining Justice:The Interactive Effect of Explanation and Outcome on Fairness Perceptions and Task Motivation[J] .Journal of Management,2002(28):591-610.

[17] Cohen-Charash,Y.,Spector,P.E..The role of Justice in Organizations:A Meta-analysis[J] .Organizatinal Behavior and Human Decision Processes,2001(86):278-321.

[18] 王燕,龙立荣,周浩,等.分配不公正下的退缩行为:程序公正和互动公正的影响[J].心理学报,2007,39(2):335-342.

[19] 才国伟,刘剑雄.归因、自主权与工作满意度[J].管理世界,2013(1):133-142.

[20] Hoppock,R..Job Satisfaction[M].New York:Harper and Brothers,1935.

[22] Sousa-Pozaa,A.Well-being at Work:a Cross-national Analysis of the Levels and Determinants of Job Satisfaction[J].Journal of Socio-Economics,2000,29(6):517-538.

[23] 范皑皑,丁小浩.教育、工作自主性与工作满意度[J].清华大学教育研究,2007(6):91-100.

[24] 冯缙,秦启文.工作满意度研究述评[J].心理科学,2009,32(4):900-902.

[25] Witt,L.A.,Nye,L.G..Gender and the Relationship Between Perceived Fairness of Pay or Promotion and Job Satisfaction[J].Journal of Applied Psychology,1992,78(5):744-780.

[26] Loi,R.,Yang,J.,Diefendorff,J.M..Four-factor Justice and Daily job Satisfaction:A Multilevel Investigation[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(3):770-781.

[28] 王炳成.薪酬公平、人格特质与工作满意度关系研究[J].科研管理,2011,32(3):91-100.

[29] Erdogan,B..Antecedents and Consequences of Justice Perceptions in Performance Appraisals [J].Human Resource Management Review,2002,12(4):555-578.

[31] Heneman,H.G.,Schwab,D.P..Pay Satisfaction:Its Multidimensional Nature and Measurement [J].International Journal of Psychology,1985,20(1):129-141.

[32] 韩翼,廖建桥,龙立荣.雇员工作绩效结构模型构建与实证研究[J].管理科学学报,2007(7):62-77.

[33] Motowidlo,S.J.,Van Scotter,J.R..Evidence that Task Performance should be Distinguished from Contextual Performance [J].Journal of Applied Psychology,1994,79(4):475-480.

[34] 张敏,郑全全.教师适应性绩效的量表编制[J].人类工效学,2009,15(2):44-47.

[35] MacKinnon,D.P..Introduction to Statistical Mediation Analysis [M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,2008.

[36] Preacher,K.J.,Hayes,A.F..Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models [J].Behavior Research Methods,2008,40(3):879-891.

[37] Brown,R.L..Assessing Specific Mediational Effects in Complex Theoretical Models [J].Structural Equation Modeling,1997(4):142-156.

[38] Holbert,R.L.,Stephenson,M.T..The Importance of Indirect Effects in Media Effects Research:Testing for Mediation in Structural Equation Modeling [J].Journal of Broadcasting and Electronic Media,2003(47):556-572.

(责任编辑钟嘉仪)

2015-03-09

何霞,广州番禺职业技术学院管理学院副教授。(广州/511483)

*本文系全国教育科学规划课题“基于学习共同体的高职院校教师发展行动研究”、广州市高校教育教学改革研究重点项目“高职院校教师发展中心建设的探索与实践”以及广东省教育研究院教育研究课题“高职院校教师发展中心建设的国际比较研究”(GDJY-2015-B-b082)的研究成果。