京津冀城镇化创新发展研究

李剑玲

(北京联合大学 商务学院,北京 100025)

京津冀城镇化创新发展研究

李剑玲

(北京联合大学 商务学院,北京100025)

处理好经济社会发展与生态资源环境保护间的关系,可以促进京津冀城镇化创新发展。从生态资源环境保护和生态文明建设的角度,首先阐述了城镇化创新发展的必然性,然后把京津冀城镇化发展放在中国城镇化发展进程中,通过与长三角、珠三角城镇化的比较分析,针对京津冀城镇化发展现状,最后构建了京津冀城镇化“三维一体”和“五位一体”创新发展模式,并提出了生态补偿机制完善及生态一体化建设等创新发展策略。

生态文明;区域城镇化;创新发展模式;创新发展策略

城镇化是经济发展的重要的拉动力量,可以推动产业结构和经济消费的增长,是现代文明的重要标志。城镇化可以促进资源在区域间的流动,逐步实现资源的优化配置,最终实现区域的协调发展,实现经济社会和谐的可持续发展。但是,区域城镇化建设中没有处理好经济社会发展同生态资源环境之间的关系,阻碍了区域城镇化发展进程,有碍于区域经济社会发展,所以基于生态的京津冀城镇化发展研究意义重大,需要有合适的发展模式与发展策略。

一、城镇化创新发展的必然性

这里认为,城镇化创新发展的内涵是在坚持发展城镇化的基础上,坚持以人为本,结合新型工业化,坚持城乡发展一体化,发展低碳绿色生态经济,处理好经济社会发展与生态资源环境保护间的关系,追求生态文明与社会和谐,达到生产、生活、生态的三生共赢,促进经济、社会、环境的可持续发展,涵盖了新型城镇化和生态城镇化。

目前世界有一半多的人口生活在城镇,到 2025

年将有2/3的人口生活在城镇,因此城镇化是各国经济社会发展的必然选择。经济结构失衡是制约我国发展的一个重要因素,主要表现在一二三产业的比例失衡上,农业基础薄弱,工业大而不强,服务业发展滞后。城镇化建设有利于工业结构的转型升级,实现资源整合与优化,将有助于推动生活型服务业和生产性服务业的发展,将直接扩大对第二产业及第三产业的需求,逐步扭转经济结构的失衡,促进经济社会的和谐发展。中国的城镇化率在逐年加大,中国的城镇化发展程度在逐年增强,但是随着城镇化发展程度的增强,中国的城镇化逐渐显现出结构失调、土地资源短缺、土壤污染严重、资源消耗过快和生态环境被破坏等很多问题,所以城镇化创新发展势在必行。

党的“十八大”明确提出:“把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。”生态城镇化是集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路的具体体现,是城镇化与生态文明建设在过程与行动上的融合。大力推进生态城镇化建设是落实党的“十八大”精神的必然要求,是人类文明的发展体现,是城镇化发展的必然趋势。生态城镇化是将生态文明融入到城镇化发展进程中,实现城镇化建设与环境、资源、产业、经济、社会等方面的和谐发展,全面建设环境友好、资源节约、低碳环保、集约高效的绿色生态城镇,追求生态城镇经济社会环境的可持续发展。自从党的“十八大”将生态文明建设提升为五位一体格局的重要组成以来,有关生态城镇化的理论研究逐步升温。生态城镇化一般是指以科学发展为原则,以生态文明建设、生态环境保护、生态经济发展为核心,以实现经济社会环境可持续发展为目的,从经济社会实际出发,合理推进生态城镇化的建设,统筹考虑城镇化建设与人口、资源、环境的关系,推进经济体系、社会文化和生态环境的全面和谐发展。其基本特征主要体现在以人为本、复合生态和协调发展等方面。复合生态主要是指在生态城镇化建设中要从生态自然、生态经济和生态社会三个方面着手,体现生态环境、生态产业和生态文化的具体要求,全面建设绿色环境、绿色经济和绿色社会的生态城镇,使经济、社会与生态协调一致发展,促进经济、社会与生态环境的可持续发展[1]。

二、京津冀城镇化发展现状

中国已经进入快速城镇化发展时期,国家统计局报道2014年中国城镇化率达到54.77%,相比新中国成立初期的城镇化率10.64%,增加很大。在中国社会经济发展中,城镇化占有重要地位。因为它构建着区域发展的重要指标体系,城镇化将反映并影响着整个区域的社会经济发展,是经济社会现代化发展水平的标志。国际上,城镇化水平是以居住在城镇里的人口占总人口的比重作为城镇化的统计指标衡量,发达国家的城镇化水平高于70%,发展中国家一般高于50%,落后的农业国一般低于20%。城镇化水平是一个国家和地区经济社会发达与否的重要标志之一[2]。

2013 年,京津冀地区共实现生产总值62 172.13 亿元,占全国的10.93%,人均 GDP 是全国平均水平的1.8 倍,是我国经济增长较快的区域。2013 年,北京市、天津市、河北省的生产总值分别为19 500.56 亿元、14 370.16 亿元、28 301.41 亿元,分别占到该地区经济总量的31.37%、23.11%、45.52%,与2011 年的北京市、天津市、河北省的生产总值分别占到该地区经济总量的31.21%、21.71%、47.08% 相比较,可以看出北京市、天津市的生产总值在京津冀经济总量中的占比在增大,而河北省在京津冀中的占比在减小。2013年,京津冀区域中北京市、天津市、河北省的城镇化发展情况比较如表1-3所示。

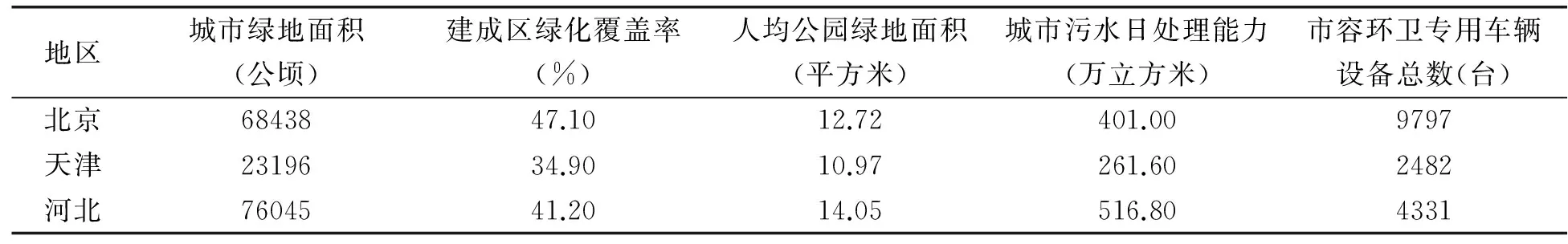

表1 2013年京津冀区域的生态城镇化情况

资料来源:2014中国统计年鉴。

通过表1比较分析可以看出,2013年,北京的城市绿地面积较大、建成区绿化覆盖率较大、人均公园绿地面积较大,北京的城市污水日处理能力比较强、市容环卫专用车辆设备总数最多,说明北京比较注重城市环境卫生和绿化建设,生态绿化做得比较好,生态环境比较好,而天津在生态绿化环境方面做得相对较差。

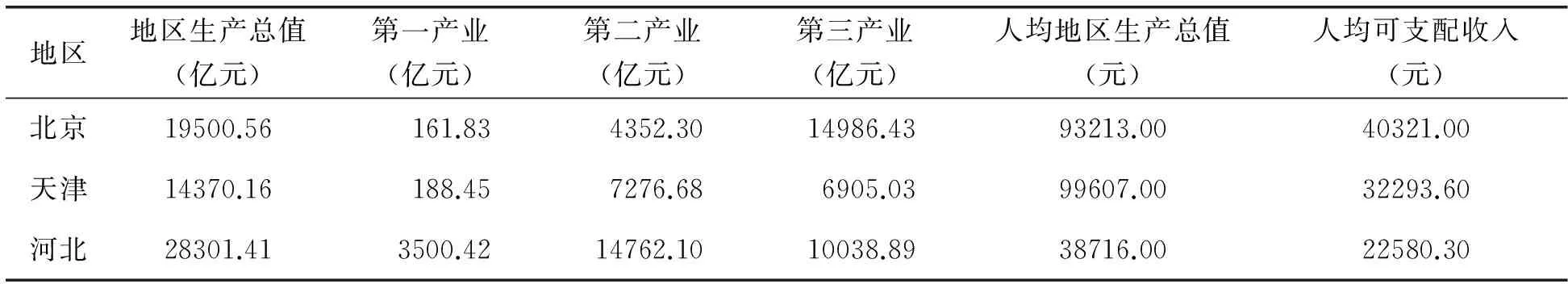

表2 2013年京津冀区域的经济发展情况

资料来源:2014中国统计年鉴。

通过表2比较分析可以看出,从2013年产业结构看,北京以第三产业发展为主,比重达到76.85%,并呈明显的高端化趋势;天津的第二产业发展最好,河北的第一产业、第二产业发展最好,天津、河北第二产业比重仍在一半左右,分别为50.64%和52.16%。北京、天津的人均地区生产总值远远大于河北的人均地区生产总值;北京的人均可支配收入大于天津的,天津的大于河北的人均可支配收入。由此可以知道,北京的服务及信息等产业发展好,天津的建筑业、制造业发展好,河北的农业、制造业发展好;北京、天津的经济发展好于河北,北京的市民收入水平较高、生活水平较高、人均可支配收入较多。

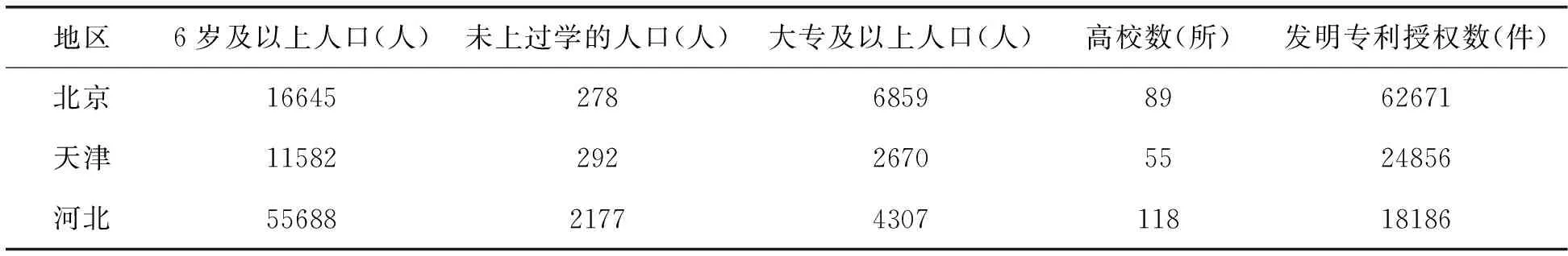

表3 2013年京津冀区域的教育科研情况

资料来源:本表是2013年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.822‰;2014中国统计年鉴。

通过表3比较分析可以看出,2013年,河北人口最多,而北京大专及以上人口最多,可以知道北京受教育人口比例远远大于天津和河北;北京的发明专利授权数最多,远远大于天津和河北,可以知道北京的科技研发及信息发展最好,北京拥有更多的先进技术资源,这与北京的第三产业发展最好相对应。

综上,通过表1-3分析可以看出,京津冀城市化发展水平存在着巨大发展差异,除北京市、天津市两个大城市以外,次级城市发展存在着明显不足,中小城市发展对其周边地区的辐射能力比较弱,城市发展体系不够合理[3]。京津冀区域城镇化整体发展水平相对较低,没有很好处理经济社会发展与生态资源环境保护之间的关系,区域城镇化发展缺少创新性,基于生态的城镇化发展不够。因此,需要大力加强区域城镇化创新发展,提高京津冀城镇化的整体发展水平,促进经济发展、社会和谐与环境保护,促进京津冀区域的协同创新发展。

三、京津冀与长三角、珠三角城镇化比较分析

人口城镇化和城镇化发展都会带来区域空间和人地关系的变化,城镇化发展强度,一般是指城镇化发展进程中空间形态及人地关系变化的程度。

京津冀是我国三个“增长极”之一所在区域,在全国社会经济发展中具有重要地位。京津冀区域的国土面积是21.5 万平方公里,约占全国国土面积的2.27%。2014年京津冀区域常住人口1.11 亿人,占全国大陆总人口的8.1%。其中,北京市、天津市人口高度聚集,人口密度分别是1 311.1人/平方公里和1 289.8人/平方公里,均是河北省(393.4人/平方公里)的3倍以上,是全国平均水平(142.1人/平方公里)的9倍以上。从经济发展情况来看,2014年,京津冀三地GDP总量达到66 474.5亿元,占全国的10.4%,地方公共财政预算收入是8 863.8亿元,占全国的11.7%。这里对京津冀、长三角、珠三角经济圈的年末城镇人口比重以及城市建设发展程度进行比较,可以看到城镇化程度在逐步提高如表4-5所示。

表4 2013年三大区域的年末城镇人口比重 单位:%

资料来源:2014中国统计年鉴。

通过表4分析比较可以看出,近几年,京津冀和长三角、珠三角区域的年末城镇人口比重都是逐年加大的,城镇化是必然的发展趋势,但是城镇化发展程度的逐步加大,需要经济、文化、生态环境等发展来相配套支持。

表5 2013年三大区域的城市建设及公共交通情况

资料来源:2014中国统计年鉴。

通过表5比较分析可以看出,2013年,长三角和珠三角的城市建设用地面积大于京津冀的城市建设用地面积,城市人口密度是珠三角的较大,可以知道长三角、珠三角的城镇化发展建设程度大于京津冀的城镇化发展程度,京津冀可以借鉴长三角、珠三角的城镇化发展建设经验。

四、京津冀城镇化创新发展模式及发展策略

(一)京津冀城镇化创新发展模式

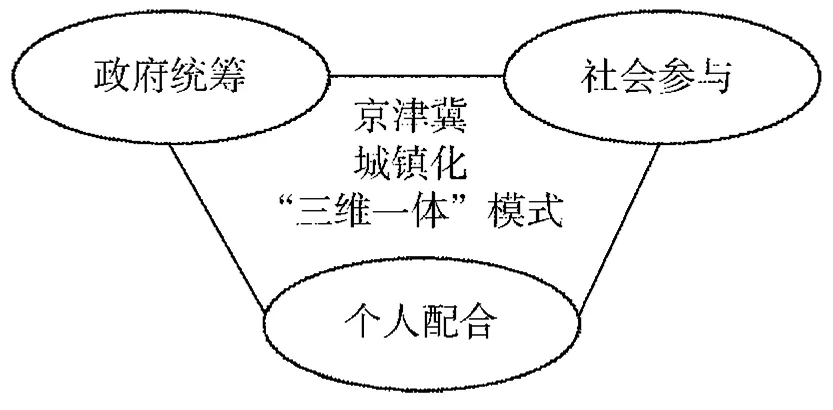

1.京津冀城镇化“三维一体”创新发展模式。京津冀生态城镇化建设要全面统筹、协同发展,要协同政府、社会和个人三个层面,构建政府、社会、个人的“三维一体”模式(图1),做到政府统筹、社会参与、个人配合的合理互动。政府层面主要是通观全局,把握好顶层设计和总体规划。政府要全面树立生态文明建设理念,将生态文明建设观念全面深入各项工作,统筹城乡发展,制定和完善相关的各项法规制度,推进城镇化整体进程。社会是生态城镇化建设的主体,只有全社会的共同参与,生态城镇化才会有效发展。社会产业的合理布局对生态城镇化建设影响巨大,依据自然资源和环境负载来调整定位社会企业,才能保护生态资源环境,保障区域城镇化的可持续发展。生态城镇化需要社会公民的积极参与和配合,才能使社会总体环境发生良性变化和实现有效发展。公民要树立绿色环保和低碳生活的理念,并贯彻于实际工作生活中的方方面面;要主动参与配合到社会生产方式的总体变化过程中,为产业结构优化升级和经济发展方式转变贡献自己的力量[4]。

图1 京津冀城镇化“三维一体”创新发展模式

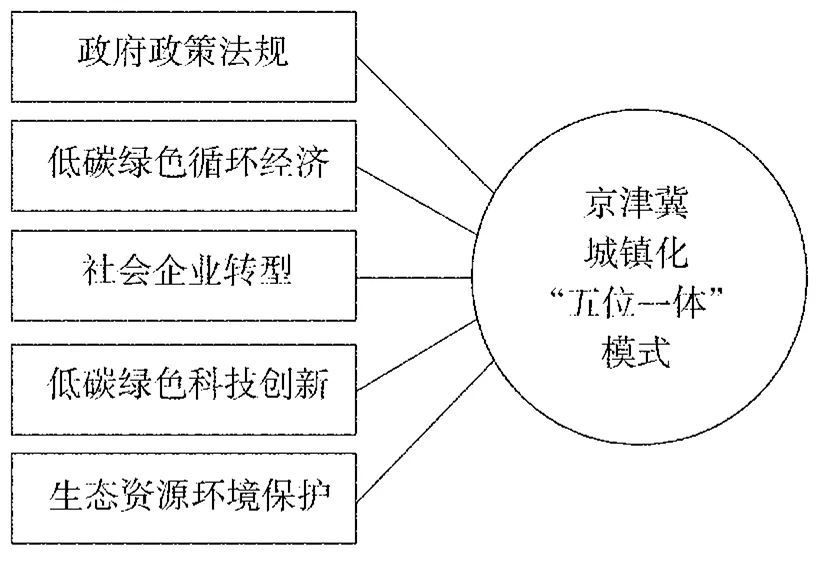

2.京津冀城镇化“五位一体”创新发展模式。京津冀生态城镇化建设要统筹宏观大环境,构建基于PEST分析基础上的政治、经济、社会、技术、环境的“五位一体”发展模式(图2)。政府政策法规是区域生态城镇化的有力保障,低碳绿色循环经济是区域生态城镇化的影响因素,社会企业转型是区域生态城镇化的发展动力,低碳绿色科技创新是区域生态城镇化的促进途径,生态资源环境保护是区域生态城镇化的必需条件。京津冀区域生态城镇化建设是一个资源共享的整体,区域生态城镇化建设是一个长期的综合系统工程,需要通过政治、经济、社会、技术和环境的区域一体化建设,加强区域生态与产业行业间的联合与协作,提升产业结构升级和优化自然资源配置;加强生态资源环境联防联控建设,统筹区域生态环境保护和资源能源建设,构建政治、经济、社会、技术和环境的统一协调机制,从政策、资金、人才、科技和能源等方面建立长期长效的补偿方式;加强顶层规划设计,完善宏观空间布局,以北京市为城镇化建设核心,辐射带动开发周边城镇化发展,形成高效发展的京津冀区域生态城镇化[5-6]。

图2 京津冀城镇化“五位一体”创新发展模式

(二)京津冀城镇化创新发展策略

1.加强京津冀区域生态文明建设。生态文明建设遵循自然规律,考虑资源环境承载力,以可持续发展为目标。新常态下,我国非常重视加强生态文明建设,习近平总书记强调京津冀协同发展是首都经济新圈营造、区域创新发展深入的需要,是探索生态文明建设的有效路径。基于生态的角度,人的生存与发展离不开自然界,是一个共生存的系统整体,人可以利用和改造自然,但人的行为要符合自然规律,这就需要进行生态文明建设[7]。区域城镇化发展与生态文明建设是相互影响、相互制约与相互促进的。生态资源环境与经济社会发展是相辅相成的,经济社会发展只有在尊重自然规律、不破坏生态资源环境的情况下,才能实现可持续的发展,保障区域城镇化健康、有序的协调发展。生态文明为城镇化建设提供了理论依据和实践指导,以生态文明建设为契机,通过京津冀区域三地的协同发展,可以使其在信息技术、生态资源、地域环境及人才流动等方面互相补充、互赢互惠、相互融合发展,实现人与自然和谐发展。基于生产、生态、生活“三生共赢”发展理论,可以有效推动京津冀生态城镇化全面建设,实现京津冀区域的可持续发展[8]。

2.推进京津冀区域体制改革和政策完善。从政府法律机制层面,修改完善相关的法律法规,明确城镇化建设中生态功能规定,强化生态城镇化的法律规划引导。可以探索构建基于生态绩效的政绩考核体系,建立生态资源管理体制机制和完善生态补偿机制。重视生态城镇化建设中政策法规的整合和优化,从政策制度体制方面给予有力引导和大力支持。保护生态自然资源产权,尊重市场运营规律,建立资源合理使用制度,健全生态自然环境保护制度。完善合理规划的土地资源使用管理制度,完善低碳投融资管理保障制度,健全城乡人口、教育及社会保障体系,完善城镇化公共基础设施建设,建立生态城镇化建设奖励补助体系,建立低碳绿色的生态交通体系,建立低碳绿色循环的生态经济体系,完善生态城镇化的考核指标体系,建立基于生态文明的考核指标体系,完善生态城镇化政策保障体系,以保障和促进京津冀区域生态城镇化建设。

3.完善京津冀区域生态补偿机制。京津冀区域处在同一个生态系统中,自然资源和生态环境是共同拥有和相互影响的,可以从区域空间上对生态系统的各要素进行整体协调。以资源环境承载能力为基础,统筹区域生态空间、生产空间和生活空间布局,扩大生态保护空间,增加生态资源流量,提高生态环境容量和资源承载能力,形成节约资源和良好环境的空间布局,在空气质量、水资源及土壤环境等各方面建立生态建设补偿机制。在京津冀区域生态城镇化建设中,尊重自然科学发展规律,本着优势互补与互利共赢原则,追求人与生态自然的和谐发展,探索建立生态建设和资源保护的生态补偿机制,构建生态环境保护和区域经济建设协调发展机制,推动新兴产业兴起发展及促进已有产业转型升级,促进产业链的空间分工布局优化,进一步完善京津冀区域产业体系[9]。

4.促进京津冀区域生态一体化建设。京津冀区域在促进经济社会发展的同时,也危害了生态环境。鉴于生态资源环境承载力及“三生”承载力有限,我们要加强生态资源建设和自然环境保护。参考美国经济学家佛里德曼等人关于区域协同发展过程的观点,京津冀区域协同发展主要是要素一体化,要注重在产业、交通及生态领域的发展,逐步实现产业转移一体化、交通设施一体化及生态环境保护一体化等的协调发展。加强生态资源环境保护,逐步构建系统化、功能化和一体化的京津冀生态环境保护一体化系统,做好京津冀三地的大气气候调节和生态环境保护问题,逐步实现京津冀区域内生态资源环境保护一体化发展,以最小的资源环境代价实现最大效益的可持续增长。

[1]陈晓红,周智玉. 关于生态城镇化理论与实践的若干思考[J]. 湖南商学院学报,2015(2):5-9.

[2]J WU,WN XIANG,J ZHAO. Urban Ecology in China: Historical Developments and Future Directions[J]. Landscape and Urban Planning,2014 (3): 222—233.

[3]赵弘. 北京大城市病治理与京津冀协同发展[J]. 经济与管理,2014(3):5-9.

[4]李剑玲. 北京生态城市建设策略研究[J]. 河北学刊,2015(11):220-223.

[5]K JIA,Q YE,M TIAN,Q ZHAO. Study on the Isomorphic Relation Between the Green Infrastructure Planning and the New-type-urbanization Ecological Construction in Urban and Rural Areas[J]. Industrial Construction,2014(1):57-60.

[6]李剑玲. 基于低碳绿色经济的中国城市建设问题研究[J]. 生态经济,2014(5):53-56.

[7]张新平. 生态文明视角下新型城镇化建设的思考[J]. 管理学刊,2015(6):40-45.

[8]谈镇. 习近平区域经济发展思想及其实践展开[J]. 南京社会科学,2015(4):1-6.

[9]李京文,李剑玲. 京津冀协同创新发展比较研究[J]. 经济与管理,2015(2):13-17.

【责任编辑郭玲】

Research on the Innovation and Development of Beijing-Tianjin-Hebei Urbanization

LI Jian-ling

(College of Business,Beijing Union University, Beijing 100025, China)

To deal with the relationship between economic and social development and ecological resources environmental protection, can promote the innovation and development of Beijing-Tianjin-Hebei urbanization. From the perspective of ecological resources environmental protection and the construction of ecological civilization, first of all, this article expounded the necessity of the innovation and development of urbanization; then put the development of Beijing-Tianjin-Hebei urbanization into the development of Chinese urbanization, through comparative analysis with the Yangtze River Delta and Pearl River Delta urbanization, according to the development of Beijing-Tianjin-Hebei Urbanization; at the end, the article setted up of the Beijing-Tianjin-Hebei "three in one" and "one of the five" innovation and development mode, and proposed the innovation and development strategies of the perfection of ecological compensation mechanism and the construction of ecological integration, etc.

ecological civilization; regional urbanization; innovation and development model; innovation and development strategy

2015-11-30

国家社科基金重大项目“集体劳动争议预防与处理机制的系统化建构研究”(14ZDA066);北京学研究基地项目“生态位视阈内京津冀旅游一体化发展策略研究”(Sk50201506);省部级项目“京津冀生态环境保护一体化发展研究”(16454211D)

李剑玲(1972-),女,河北衡水人,博士(后),北京联合大学商务学院副教授、高级经济师、硕士研究生导师,主要研究方向:战略管理与生态经济。

F291.1

A

1005-6378(2016)01-0072-06

10.3969/j.issn.1005-6378.2016.01.011