蒙元的金银开采与管理政策演变

刘明罡

(河北大学 宋史中心,河北 保定 071002)

蒙元的金银开采与管理政策演变

刘明罡

(河北大学 宋史中心,河北 保定071002)

从蒙古灭金前后、统一中国北方以及入主中原这三个时间段对元朝金银矿冶的分布与开采进行了时段性研究以及区域性的探讨;蒙古灭金前的金银开采,以开采统治下的西夏与花剌子模等地区的金银矿藏为主,而灭金后则旨在恢复和继承金朝的金银矿产资源;1234年至1278年前后,蒙元帝国在统治的下中原汉地初步建立了金银矿冶管理制度,恢复开采疆域内的金银矿藏,然而此时蒙元的金银开采仍主要依靠云南地区;元统一中国后,统一政权的建立使得国家完善了对中国南北方疆域内金银矿冶的恢复、开发与徵课,并使元朝的金银开采基本上恢复了前朝的水平。

蒙古;元代;金银矿;开采;管理

一、引 言

学术界有关蒙古以及元朝时期金银的开采地区、金银矿分布与探矿技术的研究大多散在于专门的矿冶史研究成果之中。见于专著中的有韩汝玢著《中国科学技术史·矿冶卷》,虽没有专门将金银的开采、冶炼、铸造技术单列章节介绍,但宋、金、元的坑冶制度变革、矿物学知识增长、主要矿山分布与遗址情况、采矿技术持续发展、铸造技术与燃料、鼓风的使用也都有一定篇幅的介绍。同时还有夏湘蓉著《中国矿业开发史》在上下编中,分别在宋、金、元时期的金银矿业概况与金银矿选矿技术、金银矿物的认识、金银矿床与地质特征等方面都有所介绍。以上两本专著虽然都是由矿产学、地质学方面的专家撰写,它们的重点都在于中国自上古时代到近现代的矿冶业整体概况研究,尽管很专业,但是对于蒙元时期的金银矿冶介绍却相对简略。彭少辉的专著《元代的科学技术与社会》对元代的银矿开采也从科技史的角度有所介绍。元代时期金银矿业研究专著目前没有见到,大多也是包含于各种经济史专著或论文的单独篇章之中。元朝边疆地方金银矿冶也有一些研究成果,法国人布尔努瓦的《西藏的黄金和银币——历史、传说和演变》与《西藏的金矿》对元朝西藏地区的金银使用与开采进行了论述,认为在元朝藏区已经有黄金的开采和使用。西北民族大学的杨惠玲、杨鸿光论文《论宋元时期藏区的黄金》通过对《青史》《黄史》《红史》《大司徒·绛求坚赞·朗氏家族史》等藏文材料的挖掘,考察了宋元时期西藏地区的七个金银矿区。

宋、金、元时期的金银矿冶管理制度方面的研究成果与开采研究也很类似,金朝研究最少,大多见于各种经济通史及断代史之中,如漆侠先生和乔幼梅先生《辽夏金经济史》中对金朝的金银矿冶的管理制度有所论述,认为金政府的正确政策,既提高了金银矿产量,又使国家获得大量金银。元朝金银矿冶管理研究较多一些,除上述专著有所述及外,高树林先生《元代赋役制度研究》《古代社会经济史探》分别论述了元朝矿冶户情况与政府对矿冶户的管理制度,并对宋朝与元朝矿冶户进行了比较研究。关于这一问题的专题论文并不是很多,目前仅见河北大学刘莉亚的硕士学位论文《元代矿冶业研究》主要探讨了元代的金银产区。她发表的论文《论元代矿产品的流通政策》提出了元朝金银流通政策的变化是禁榷、通商交替进行的过程;她的《元代国家各级机构的矿冶业管理权》指出元代矿冶的特色是中政院及徽政院管理矿冶业,行省是除中书省外最重要的监管机构,路州县三级地方机构侧重于矿课的征集,这与宋元地方管理机构明显不同。胡小鹏论文《略论元代的矿冶制度》则认为元代官办矿冶分为中央直属管辖和地方政府管理两部分,而元代大部分还是官私矿冶并存。他还提出北方矿冶受金朝制度影响较大,而南方多沿袭南宋制度。

有关元朝的金银开采、冶炼与管理的研究囿于历史资料的稀少,导致了相关研究成果的不足。这些不足一方面表现为研究成果数量上的稀少;另一方面则表现为虽有个别论文或专著对元朝金银开采、冶炼、管理中的某一问题有较为深刻地挖掘与研究,但也只见一斑难窥全豹;元朝金银矿冶至今尚无全面性、系统性的研究,对于在中国经济史上具有十分重要地位的一个朝代来讲这些研究未免有些不足。鉴于此,本文试图抛砖引玉,从蒙古灭金前后、统一中国北方及统一中国前后这三个时间段入手,以长期的整体的视角对元朝金银矿冶进行描述,探讨其中的发展与变化。

二、 蒙古灭金前后的金银采炼及相关的政策重点

公元1206年成吉思汗大蒙古国的建立导致了当时各国之间关系的微妙变化,此时周围各国对待蒙古的态度大体上有两种:一是愿意臣服,希望受到蒙古的庇佑;一是不希望将蒙古强大,欲将其扼杀在摇篮中,甚至原本较为友好、通商往来的国家也开始敌视蒙古。在这种情况下,加速强大、消除隐患就成为了必然。成吉思汗首先收服北方的林木中的百姓,同样也获得了他们的财富,正如《史集》中所说那样:“把他们的家人、财产、马群和畜群洗劫一空。”[1]210在草原法典《大扎撒》中规定了民户有承担赋税的义务,但是游牧生产所能给予也仅仅是畜牧产品,这并不能满足蒙古军队南征北讨的需求。于是对外扩张掠夺,尤其是对金银的掠夺及对金银产地的占领成为当时战争的主要目的之一。

随着蒙古领土的不断扩张,蒙古金银开采大致可以分为两个阶段:

1.收复西域各国,占领西夏、花剌子模后的金银开采

畏兀儿部君主巴而术·阿而忒·的斤亦都护不堪西辽监国的压迫投靠蒙古时,成吉思汗下令:“如果亦都护真诚为我们效忠,可让他亲自从他的财产与帑藏中拿出一些东西来进贡”[1]212“亦都护喜获恩赐,带着金、银、珍珠、东珠,金缎、浑金缎等缎匹前来觐见成吉思汗”[2]195。亦都护进贡的财物达到了成吉思汗的预期数量,于是“遂诏其主亦都护第五子与诸皇子约为兄弟,宠亦冠诸国”[3]19册231。畏兀儿部就成为了蒙古的属国向蒙古交纳赋税。同时,阿力麻里地区的哈剌鲁君主阿尔思兰汗也向蒙古献礼归顺。

畏兀儿、哈剌鲁等西域小国的归顺使得蒙古的领土与花剌子模及西夏接壤,这一后果加速了蒙古与这两个国家之间的战争。而蒙古对这两国战争的目的也主要是为了获得他们的财富。经过1205至1230年间的多次战争,西夏与花剌子模先后并入了蒙古的版图,二国的金银矿产也落入了蒙古手中。

西夏本有金银矿产,这一点在《天盛律令》《圣立义海》中都有记载,只是产量有限[4]154。西夏也拥有比较成熟的金银冶炼技术,《天盛律令·物离库门》中就记载了黄金在熔炼过程中的损耗:

金耗减法:

生熔铸:生金末一两耗减一字。生金有碎石圆珠一两耗减二字。

熟再熔一番为熟板金时:上等一两耗减二字。次等一两耗减三字。

熟打为器,百两中耗减二钱。[5]548

可见,西夏已经掌握了黄金冶炼技术,并能控制金矿在熔炼提纯过程中的耗减数量。在西夏灭亡后,蒙古人严格执行了成吉思汗遗诏,残杀了大量的西夏民户,并将剩下的民户分封给诸王后妃[2]232,西夏成为了荒凉之地,金银矿冶也被荒废。直至宪宗、世祖时,阔端大王在河西地区重建永昌城,回鹘亦都护东迁至此,河西地区才又重新繁荣起来。

与西夏完全不同,蒙古对花剌子模则采取了派遣达鲁花赤与回回人共同管理的方式[2]226。窝阔台即位后,将西域的赋调征收完全委派给麻合没的·滑剌西迷(牙剌哇赤)。早在萨曼时期的花剌子模金银矿产就比较丰富:呼罗珊地区,“在其地发现有金矿和银矿,以及从山中采取的宝物”[6]89;撒马尔罕附近的费尔干纳“夙以富于矿产闻名,阿赫锡凯特附近、奈卡德以及其他一些地点出产金、银;莎赫附近出产水银、上奈斯亚出产焦油、石棉、金、银、绿松石、铁、铜与铅”[7]191,全无城镇的“布特姆山中还出产金银矾类和硇砂”[7]197。同样瓦罕与谢勒吉地区也出产银。蒙古人和平的统治政策使得战后撒马尔罕等地遭到破坏的经济不断恢复和好转,花剌子模原有的金银矿冶也得到了恢复。

2.攻占金国后的金银开采

成吉思汗攻占部分金国领地后,一方面招附汉人世侯管理占领的金国地区,这些世侯对管下的民户采取了休养生息的方法;另一方面由于成吉思汗的四面征讨,蒙古对占领区民户大肆征发,对金银的搜刮尤甚。

早在章宗时山西震武军(代州)就有银冶并听民采炼、输课于官的记载[8]2146。金统治时山西的白银矿藏不仅限于震武军,平陆地区也产白银。除山西外,金国河南地区也产白银,宣宗南渡后仍在开采。杨贞在宣宗渡河后,“授户部侍郎兼提河南诸路榷货,遂设场,分榷唐、邵、蔡、息四州,治嵩、鲁二山银铁”[3]56册290。唐州地区在宋朝时就有银场,《宋史·地理志》就曾记载,“(唐州)(湖阳)花山一银场”。而嵩山银矿在明朝时仍有产出,足见白银储量之丰富。

中原、山后地区如此充足的金银矿藏,引起了蒙古的觊觎,成吉思汗在攻占山西、河北地区时就进行过开采,大量金银原矿甚至未经冶炼,就通过商队运输至西亚进行贸易。在蒙古与花剌子模开战前,就曾派出商队携带着“中国矿山所出之天然金块,大如驼峰,需车载以行”抵达河中[7]451。另外,谢睦欢在窝阔台时期,曾“官至太原路金银铁冶达鲁花赤”[9]3977。太原路(道)其它各道也有银冶。张致在锦州反叛时,史天祥“会契丹汉军擒关肃,复利州,杀刘禄于银治”[9]3486,可见在辽东地区,蒙古人也设置了金银矿冶机构。蒙古人对金故地金银矿的开采其实一直都在进行,只不过“元初,取民未有定制”[9]2351,所以典籍也就没有详细记载。

窝阔台继承汗位之后,设立十道课税所,“命河北汉民以户计,出赋调,耶律楚材主之”[9]30,建立起比较完善的赋税征收制度。同时,对金银矿冶的开采也设官进行管理,加大了金银开采力度。中贵苦木思不花曾“奏拨户一万以为采炼金银、栽种葡萄等户”[3]1册172,最后是以河南流民充实了战后的山后地区。充任淘金户的人数既多,金银开采数量也就相应上涨,元太宗十一年(1238年)的银课定额就曾达到四万四千锭之多,“商人奥都剌合蛮买扑中原银课二万二千锭,以四万四千锭为额,从之”[9]36。可见,蒙古于灭金前后,就已在金国占领地进行了金银开采,并且加大了掠夺力度。

三、1234年至1278年前后蒙元帝国的金银采炼以及金银矿制度的建立

蒙古灭金后,占据了中原大部,“两河、山东数千里,人民杀戮几尽,金帛、子女、牛马羊畜皆席卷而去,屋庐焚毁,城郭丘墟矣”[10]825。金国故地土地荒芜,民不聊生。随着中原地区的战火消弭,蒙古统治者将注意力转移到解决人口锐减、经济衰退以及中原汉地管理混乱等诸多问题上。忽必烈在中原汉地设置了一些由奥鲁以及诸王掌管的军政合一的临时行省和半固定半过渡性的行省,“大体奠定了元代政区中蒙古为主导的行省(宣慰司)、路、府、州、县的体制框架”[11]。由此之上又制定了一系列的赋税制度以及财政制度,构成了统一全国后政治经济建设的基础。蒙古统治下的汉地金银矿冶业也得到了恢复与发展,产地较前代有所增加。

1.蒙古平宋前金银矿冶管理制度的建立

蒙古初入中原时,金银矿冶并无专门机构进行管理。金银户只是作为专门的职业户计受诸王或汉人世侯所任命的达鲁花赤来管理;而诸王、贵戚、世侯的封地内的金银矿冶则分别由所属领主来管理。太宗时分设十道课税所后,才将金银矿冶的所有权收归国家,出产由国家统一征收[9]30,管理权则交予国家任命的官吏,即诸路课税所官,畏兀儿人喇合蛮曾任都诸路课税所官。太宗去世后,诸王势力复起,金银矿冶又一次落入到私人手中。忽必烈继承汗位后,再一次将金银矿冶收归国家;并将集中在矿产地的淘金、炼银等户遣归原属地,“(中统)二年六月罢金、银、铜、铁、丹粉、锡碌坑冶所役民夫及河南舞阳姜户、藤花户,还之州县”[9]72;所获金银课税由所在州县代为征收,“(中统)三年正月命银冶户七百、河南屯田户百四十,赋税输之州县”[9]81。至元元年(1264年)后,“改诸路监榷课税所为转运司”[9]90,并立诸路平准库,所产金银作为钞本交与平准库倒换纸钞,“中统之初,随路设立官库,买卖金银,平准钞法,私相买卖并行禁断”[12]715。

将金银矿冶管理的权力交于地方导致的后果就是,“随处洞冶出产诸物,别无亲临拘榷规画官司,以致课程不得尽实到官”[12]894。因此至元二年(1266年)立诸路洞冶所[9]112,并于次年立诸路洞冶都总管府[9]112,专以掌管随处金银,由制国用使司管理。这只是元世祖为解决因大量赏赉诸王功臣、以及筹措军费实施攻宋计划等形成的财政缺口问题所采取的临时之举。此举虽有成效,实际上却是以牺牲百姓利益来实现的,当时就遭到了崔斌等儒臣的坚决反对。至元七年(1271年)不得不撤销了制国用使司和诸路洞冶都总管府的设置。但金银矿冶仍设提举司专职官员管理,“令本路达鲁花赤、总管不妨本职,专一提点,照依坐去事理”,并将“每月具办到数目申省”[12]794。平宋后,南北方的金银矿冶制度虽有不同,但逐渐趋于一致,大量的金银矿产被征收到统治者的手中。

2.金银产地的恢复与数量的增加以及金银产量的增加

战争给金国故地的金银矿冶带来的打击是很大的,据《永乐大典》保存元代《太原府志》中有关代州地区的金银矿冶记载:

银洞在代州南六十里今已摧塌,有冝同治,洞眼自属于官,不曾兴煽。

金冶一处在繁峙县东北义兴岭中统二年水渰没,今摧塌。[13]3册2270

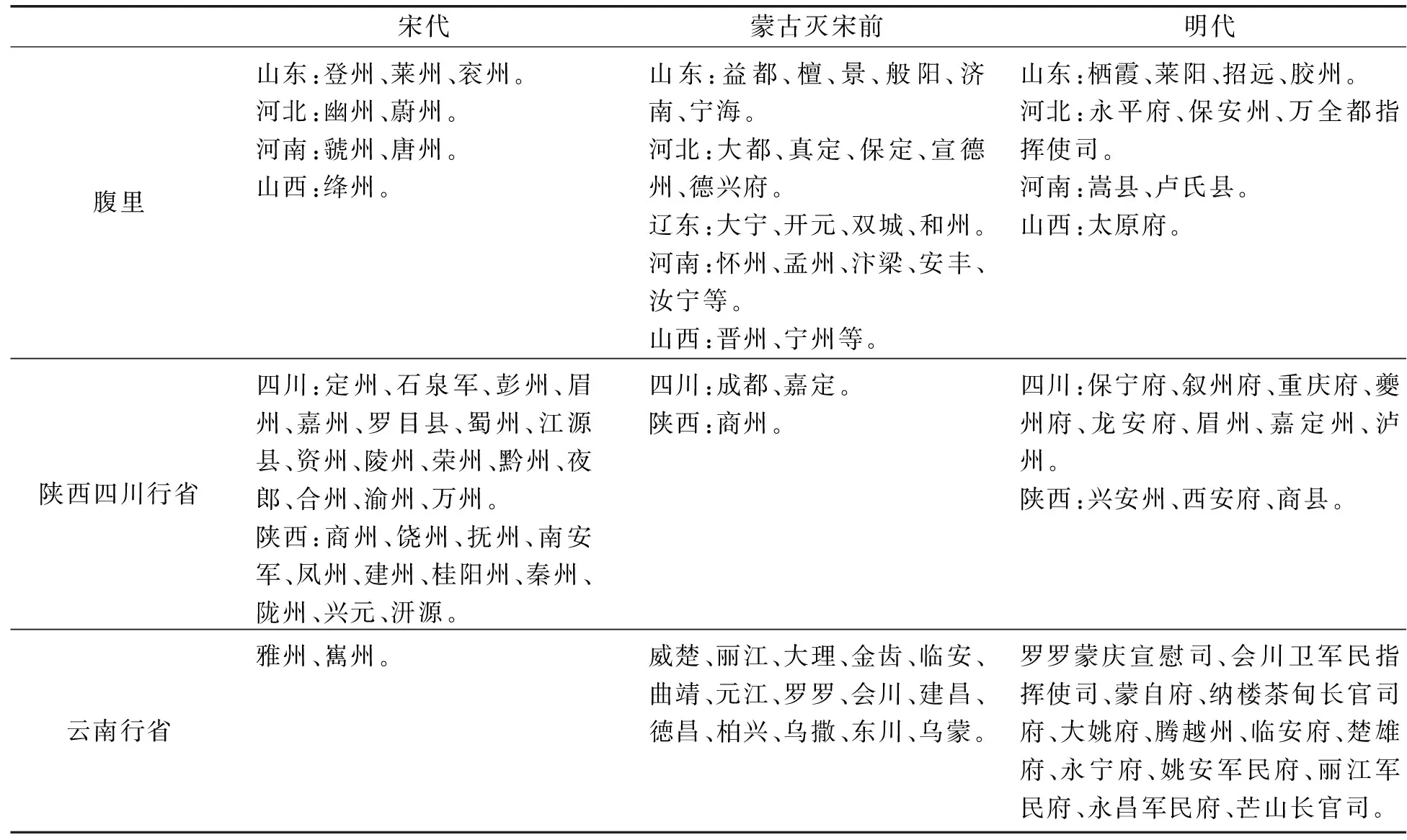

金银洞冶的摧毁与坍塌的原因很简单,就是不曾兴煽、无人开采所导致,而造成这种情况的原因最主要的就是大量在此工作的金银户被签为军,征战戍边。此外也可能被当时势要之家霸占,《元典章》中曾记:“诸路山川多有旧来曾立洞冶,往往势要之家不曾兴工,虚行影占,阻挡诸人不得煽炼办课入官。”[12]894总的来说由于蒙古立国草创,一缺管理,二缺人力所致。但随着至元以后矿冶制度的建立与逐步完善,以及政治经济环境的好转,灭宋前蒙古汉地金银矿产地逐渐恢复并增加(表1)。

表1 蒙古灭宋前宋、元、明金银产地对比表

由表1可见,灭南宋前,蒙古在汉地的金银矿产地较北宋时有了极大地增加,尤其体现在对东北与西南地区的开发上;中原地区产地变化不大,部分至明代仍有出产,代表中原地区金银储藏量较大,出产较为稳定;而川陕地区元代产地却减少很多,估其原因主要是由于此地区为蒙金战争与蒙宋战争的主战场,民户的逃亡以及自然环境的破坏导致了矿洞的损毁,到了明代一些产地有所恢复。

金银产地的开发与投入增加必然导致金银产量的增加。至元二十五年(1288年)时,云南行省经过唐兀人李爱鲁的经营,“籍是一省输金之家,近二百万”[3]9册650,尽管这只是用黄金交纳赋税的户数,但是仍可预想云南行省的黄金产量达到了什么样的高度。至元五年(1268年),新籍益都漏籍户四千“淘金登州栖霞县,每户输金岁四钱”[9]117,仅栖霞一县金产量就达到了1 600两。

金银产量的增加也与金银冶炼技术的提高有关系,道士姬志真曾用金银冶炼来比喻人的心性修养,“犹如矿石,若锻炼不得成金,须求匠手置之洪炉,炼去滓秽,可为万器,既已成金,不复变坏,百炼如故”[3]2册77,可见在蒙哥汗时期,金银冶炼技术已广为人知,且黄金来源也不仅依靠淘沙汰土,匠户已经掌握了金矿石高温除渣技术,这为金银产量的提高提供了一定的技术支持。

四、 元统一中国后的金银采炼以及严苛的金银矿冶政策

元灭南宋前,南宋的金矿“主要分布于湖南、广东、广西、江东、江西”[14]795;而宋代“大抵长江以南产银地要远远多于长江以北地区”[14]819,因此南宋仍占据相当数量的银矿。南宋的杭州,酒楼歌馆器具什物多用金银为之[15]160,金银铺更是金银充栋[13]4册3523。如此数量的金银,在蒙古平宋后被伯颜大军席卷而走,供元世祖赏赉与岁赐使用[16]377。

岁赐“始定于太宗之时,而增于宪宗之日”[9]2411,后成定制。泰定帝“南坡之变”后,为争取蒙古诸王的支持,更是大肆赏赐,“亲王宗臣庶官卫士锡予之数,为金币谷帛以万万计”[3]32册497,而赏赐活动一月便举行了两次,内帑不足以至搜括民间金银,最后在户部尚书胡彝的劝阻下,只强制盐商入银准币才了结。除岁赐外,元朝皇帝为保障漠北军队的效忠与战斗力,常常大肆犒军。武宗至大二年(1308年)时,“上大赉北方军,出内府金帛巨万”[3]27册278。元朝皇帝在佛道宗教上花费的金银也不在少数,成宗大德七年(1303年)时,“每岁竭内府太仓以瞻集赛,以赐僧道”[3]39册55,文宗至顺元年(1329年)将蔚州广灵县“岁所得银归大承天护圣寺”[9]764,至顺二年(1330年)“命田赋总管府税矿银输大承天护圣寺”[9]778。元朝皇帝对金银的大肆挥霍,直接导致了金银的供不应求,因此十分注重金银矿的开发与采炼,而各地官吏纷纷投上所好,在全国范围内开始了采冶金银的狂潮。这样一来导致了两种局面的形成:一是前代的金银矿场得以恢复开发,新的金银矿藏也被勘探出来;二是由于过度的开采以及相对落后的冶炼技术与官吏的重重盘剥,导致了环境的破坏,并加重金银冶户的负担。随着金银矿藏的开采殆尽,不利的局面就越发凸显出来,但元廷持续横征暴敛,以致元末时“贫极江南,富夸塞北”[17]55,社会矛盾激化。

首先,元廷对南宋原有金银矿藏积极恢复开采,如南宋时就已关闭的江西蒙山银场再次恢复生产,至元十三年,“拨袁、临、瑞三州人民三千七百户,运粮一万二千五百石”,集中更多的人力物力,进山采矿冶炼,年“办正课五百锭”,约折合二万五千两银[18];湖北的淘金场也于至元十九年(1282年)由蒙古人孛罗任职恢复[9]244;而福建银场也于至元二十九年(1292年)“发民一万凿山炼银,岁得万五千两”[9]365;云南金矿于至元十九年(1282年),就由国家“遣使括云南所产金,以孛罗为打金洞达鲁花赤”[9]246,银洞则是在至元二十七年(1290年)由尚书省遣人行视,“奏立银场官,秩从七品”“获银四千四十八两”。

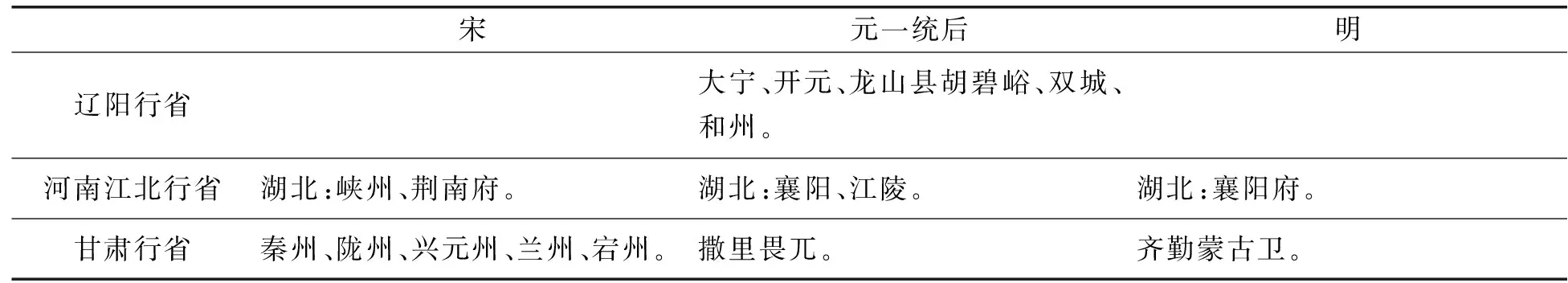

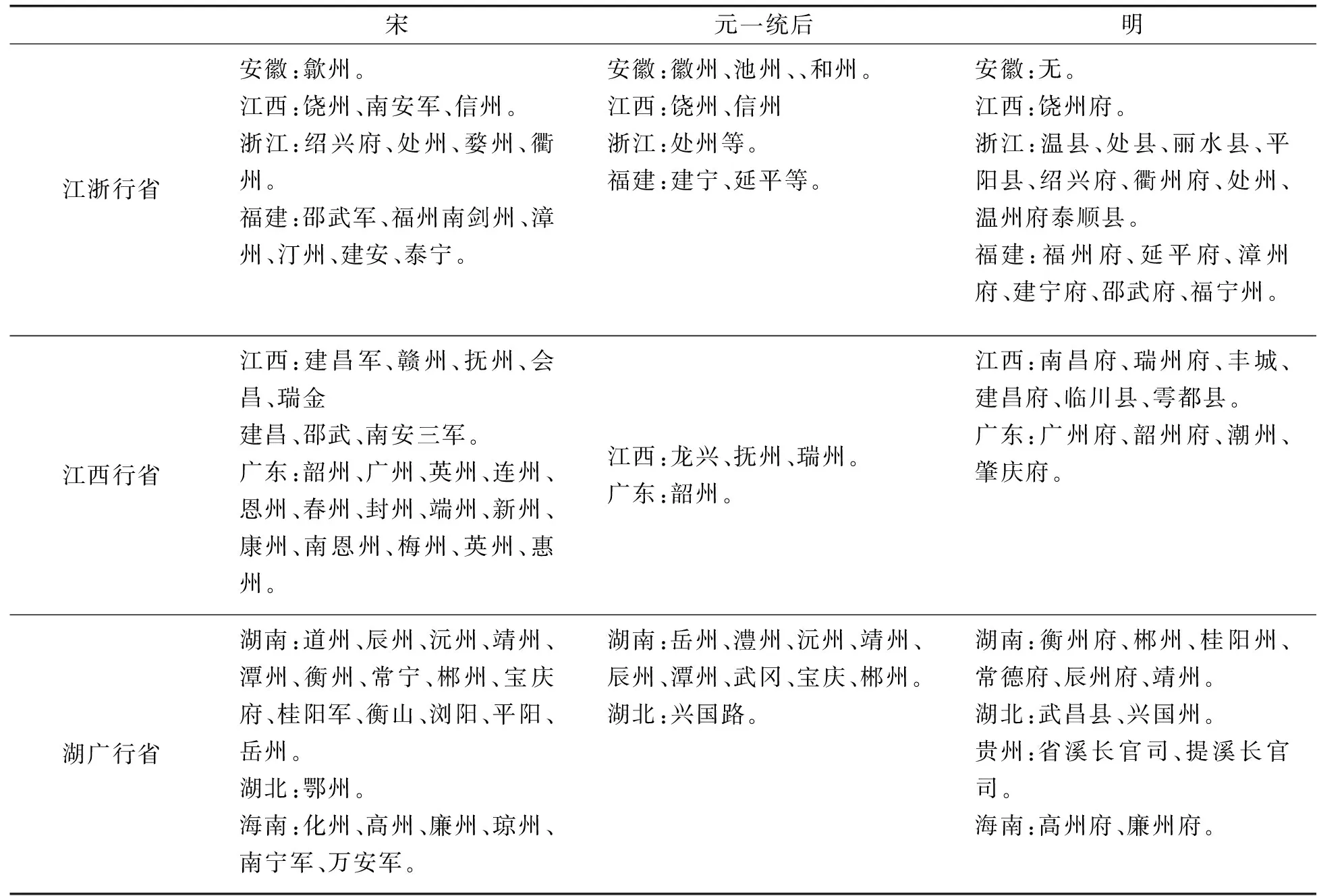

其次,元廷在恢复北方金银矿的同时,更注重对新矿藏的开发。北方由于战争导致金银淘冶户缺失的金银矿场也得到了恢复,至元二十年(1283年)元廷“徙扬州淘金夫赴益都”[9]254;至元二十一年(1284年),“云州置银场,官发民数百为工”[3]24册688。此外元廷也注重中国北方新矿藏的勘探与开采:至元八年(1271年)“罢西蕃秃鲁干等处金银矿户为民”[9]141证明了西藏地区的金银淘采在宣政院设置之前就已进行;腹里地区也“复得新矿”,至大三年(1310年)“立上都、中都等处银冶提举司”[9]525。元代末期元廷在甘肃地区也恢复了金银开采,至元元年(1334年)“有司言甘肃撒里畏兀产金银,请遣官税之”[9]827;对金银矿藏的开发甚至发展到了国外,至元二十六年(1289年)“以高丽国多产银,遣工即其地,发旁近民冶以输官”[9]321。经过元廷对金银矿场的恢复与开发,金银产地逐渐恢复(表2)。

表2 元一统后宋、元、明金银产地对比表

续表2

宋元一统后明江浙行省安徽:歙州。江西:饶州、南安军、信州。浙江:绍兴府、处州、婺州、衢州。福建:邵武军、福州南剑州、漳州、汀州、建安、泰宁。安徽:徽州、池州、、和州。江西:饶州、信州浙江:处州等。福建:建宁、延平等。安徽:无。江西:饶州府。浙江:温县、处县、丽水县、平阳县、绍兴府、衢州府、处州、温州府泰顺县。福建:福州府、延平府、漳州府、建宁府、邵武府、福宁州。江西行省江西:建昌军、赣州、抚州、会昌、瑞金建昌、邵武、南安三军。广东:韶州、广州、英州、连州、恩州、春州、封州、端州、新州、康州、南恩州、梅州、英州、惠州。江西:龙兴、抚州、瑞州。广东:韶州。江西:南昌府、瑞州府、丰城、建昌府、临川县、雩都县。广东:广州府、韶州府、潮州、肇庆府。湖广行省湖南:道州、辰州、沅州、靖州、潭州、衡州、常宁、郴州、宝庆府、桂阳军、衡山、浏阳、平阳、岳州。湖北:鄂州。海南:化州、高州、廉州、琼州、南宁军、万安军。湖南:岳州、澧州、沅州、靖州、辰州、潭州、武冈、宝庆、郴州。湖北:兴国路。湖南:衡州府、郴州、桂阳州、常德府、辰州府、靖州。湖北:武昌县、兴国州。贵州:省溪长官司、提溪长官司。海南:高州府、廉州府。

由表2可以看出,在元代虽然金银产地得以恢复,但数量上不及宋代。这些金银产地开采比较稳定,有的能够一直延续到明代还有开采,可见金银储藏量比较大。中国东北地区的金银产地随着明朝政府对该地区的控制力减弱而先后关闭,江西、湖南、福建、安徽则一直成为中国金银的重要产地。

由此可见,蒙元时期的金银矿冶发展实际上是随着蒙元政权控制管理的疆域不断扩大而逐步扩展的,并不是蒙元时期金银矿冶勘探或者开采技术有了新的突破的结果,蒙元时期的金银开采至少在产区上并没有较前代有大的扩展。这一点在蒙元各时期金银产量上也可看出,夏湘蓉先生在《中国古代矿业开发史》中对元代的金银产量有过估算,他认为“天历元年全国银产量约为287 505两,大抵相当于北宋时期银的年产量”[19]132,并且根据至元五年到至元二十四年之间,有黄金年产量记录的七处产区的数量,估算出这二十年间黄金的总年产量大概在“三万两左右”。

为保障对金银矿藏的搜刮,元廷制定了极为严苛的金银矿冶政策。元廷在各产地设立提举司由专人管理,所设官吏为完成定额往往是滥加开采、横征暴敛,导致金银产地附近的社会经济、自然环境的恶化,完全不顾及金银冶户的死活。

元朝皇帝为满足对金银的需求,对这种恶行采取的是视而不见的态度,甚至下诏严禁地方政府阻扰金银淘采。这样,负责金银淘冶的官吏权力膨胀,行事更加肆无忌惮。为邀上宠,低报成本、高定产额,只要有金银矿苗无论富瘠一概滥采,最后的结果就是无法完成定额,只好将岁课负担转嫁给地方百姓。此种行为严重影响了当地正常的社会经济秩序,不但所签金银冶户深受其苦,该地其他民户也饱受荼毒。为维持地方的稳定,使民户得以喘息,地方政府采取了各种手段与之相抗。

自蒙古建国到元朝灭亡,蒙古统治者对疆域内金银矿藏的开发与徵课从未停止过。虽然元朝的金银产地较前代得到了恢复,但由于金银矿产勘探与开采技术的停滞不前及对金银冶户无偿劳役剥削的生产关系相对落后,加之生产开采的无序与混乱所导致的金银生产能力的下降以及自然环境破坏,都导致元朝的金银开采与冶炼虽处于一个旺盛期,但是却没有达到应有的高度。

[1]拉施特.史集[M].北京:商务印书馆,1983.

[2]失吉忽秃忽.蒙古秘史[M].石家庄:河北人民出版社,2007.

[3]李修生.全元文[M].南京:江苏古籍出版社,1999.

[4]杜建录.西夏经济史[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[5]史金波,聂鸿音,白滨.天圣改旧新定律令[M].北京:法律出版社,2000.

[6]世界境域志[M].王治来,译.上海:上海古籍出版社,2010.

[7]巴托尔德.蒙古入侵时期的突厥斯坦[M].张锡彤,张广达,译.上海:上海古籍出版社,2007.

[8]脱脱.金史[M].北京:中华书局,1975.

[9]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[10]李心传.建炎以来朝野杂记[M].北京:中华书局,2006.

[11]李治安.元代政区地理的变迁轨迹及特色新探(一)[J].历史教学(高校版),2007(1):6—11.

[12]元典章[M].陈高华,点校.北京:中华书局,2012.

[13]永乐大典[M].北京:中华书局,1986.

[14]汪圣铎.两宋货币史[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[15]周密.武林旧事[M].北京:中华书局,2007.

[16]陶宗仪.南村辍耕录[M].北京:中华书局,2006.

[17]叶子奇.草木子[M].北京:中华书局,2006.

[18]章琳.蒙山银矿历史沿革考[J].南方文物,1992(3):98—101.

[19]夏湘蓉.中国古代矿业开发史[M].北京:地质出版社,1980.

【责任编辑卢春艳】

Management Policy Evolution of Gold and Silver Mining in Yuan Dynasty

LIU Ming-gang

(Center for Studies of the Song History, Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

This article obtains the time interval research and regional discussion about the distribution and mining of gold and silver from the three periods of the Yuan Dynasty. Before the Mongol invasion of Jin dynasty the mining mainly was carried on under the rule of Tungusen and khwarezm, and then to restore and inherit the silver and gold mineral resources after the Jin dynasty. And around 1234 to 1278, the gold and silver mining management system in Yuan Empire was established in the central plains, the production within the territory of the gold and silver mine had been restored; however at this time of Yuan gold and silver mining still relied mainly on the Yunnan region. After Yuan unified China, the establishment of unified regime perfected the recovery, development and taxation of gold and silver mining in the territory of North and South China, and the gold and silver mining basically was restored the levels of previous dynasties.

the Mongol; Yuan Dynasty; gold and silver mines; mining; management

2015-06-20

刘明罡(1982—),男,辽宁盘锦人,历史学博士,河北大学宋史研究中心讲师,主要研究方向:宋元经济史,中国古代北方民族史。

F822.9

A

1005-6378(2016)01-0094-07

10.3969/j.issn.1005-6378.2016.01.016