国家治理与我国现代财政制度构建

经济学研究

白彦锋,张 静

(中央财经大学 财政学院,北京 100081)

经济学研究

国家治理与我国现代财政制度构建

白彦锋,张静

(中央财经大学 财政学院,北京100081)

党的十八届三中全会提出“财政是国家治理的基础和重要支柱”,做出建立现代财政制度的战略部署。探讨国家治理理论的发展,从“统治模式”转向“治理模式”(善治),并对财政制度在经济、政治与社会子系统的媒介作用进行了阐述。基于财政在治理转型中的关键基础地位,从预算制度、税收制度和政府间财政关系三个角度具体论述了如何构建现代财政制度,以推进国家治理方式转型,提高国家治理能力。当前,我国进入“大国财政”的新常态已成为不争的事实,建设大国财政,构建现代财政制度,不仅发挥财政的治国安邦作用,也发挥中国财政在全球治理中的更大作用。

国家治理;现代财政制度;大国财政

党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:“财政是国家治理的基础和重要支柱。科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改善税制、稳定税负、透明预算、提高效率,建立现代财政制度,发挥中央和地方两个积极性。”该论断意味着突破了原来的仅从经济学角度来看待财政职能的狭隘视角,而将财政的功能上升到关系国家长治久安的前所未有的高度。

当前,在深化改革开放、完善中国特色社会主义制度的关键时期,为了2020年全面建成小康社会和中华民族伟大复兴中国梦的实现,党中央立足全局、面向未来,在科学把握现代国家发展规律的基础上做出建立现代财政制度的重大决策部署。从我国的现实国情来看,我国经济进入“新常态”,承受着“三期叠加”*“三期叠加”指的是经济增长速度换档、结构调整阵痛、前期刺激政策消化。效应带来的严峻压力,经济增速由高速下降到中高速,财政收入增长转变为中低速。

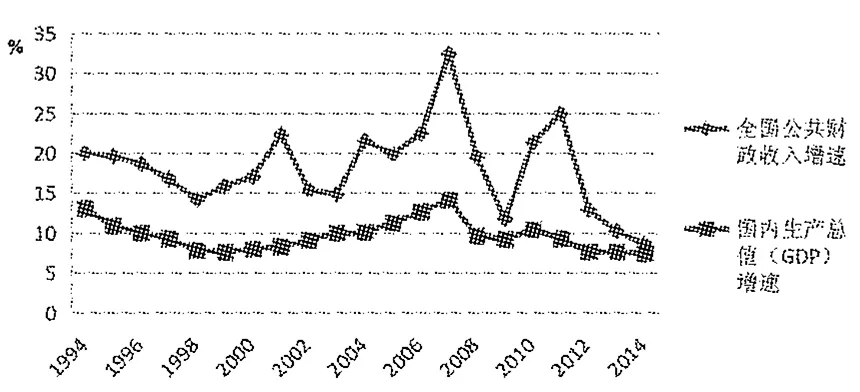

图1 1994-2014年全国公共财政收入增速与国内生产总值(GDP)增速变化图数据来源:根据中经网统计数据库数据资料计算。

如图1,从1994年分税制改革来看,我国公共财政收入的增速大多保持在两位数,并且其增速均高于国内生产总值的增长速度,但是两者的差距从2008年全球金融危机以来呈现波动缩小的趋势,尤其是2012年以来逐渐趋同。2014年全国财政收入的增长速度仅为8.6%,首次降到10%以下。且从2015年的月度数据来看,1月到2月的财政收入增长率陡然降为3.2%,3月为4.2%,4月为4.7%。由此可见,财政收入阶段性高速增长已经宣告结束。在2015年6月28日国务院向全国人大常委会所作关于2014年中央决算的报告中,财政部长楼继伟指出,目前经济运行保持在合理区间,但新的增长动力正在形成之中,外部需求收缩,内部多种矛盾聚合,经济运行走势分化,下行压力仍然很大。受宏观经济形势影响,财政收入总体呈现回落的态势。在财政收入增长乏力的背景下,财政支出的压力却非常巨大,财政收支矛盾有激化的倾向,尤其是提振经济的需要,这必然给国家运行和财政管理带来前所未有的压力和挑战,需要对国家财政体制进行实质性变革。

有鉴于此,党中央提出了“国家治理”概念,体现了党对维系和改善国家与社会、政府与人民关系的高度重视和积极反思,而“不再是简单的以国家为主体的管制思维模式”[1]。从“统治(government)模式”向“治理(governance)模式”的转变,是现代国家建设发展过程中必然要经历的历史转型,作为国家治理基础和支柱的财政制度,也面临着从理论到实践的全方位转型,构建现代财政制度正是我国顺应这一转型提出的重要战略决策。

一、文献综述

(一)从“统治”到“治理”、“善治”

治理(governance)理论缘起于西方。社会自治组织在20世纪90年代后有了很大发展,力量不断壮大,在公共社会中扮演愈来愈重要的作用。治理理论的兴起是理论界对政府与市场、政府与社会关系的再思考和回应。这一理论的产生发展,“进一步拓展了政府改革的视角,它对现实问题的处理涉及政治、经济、社会、文化等诸多领域,成为引领公共管理未来发展的潮流”[2]。

全球治理委员会(Commission on Global Governance)在1995年发布的题为《我们的全球伙伴关系》(Our Global Neighborhood)行动纲领中对“治理”做出如下界定:“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和,是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私人部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。”

治理理论是人们对传统政治统治或政府管理弊病的反思,“治理”与“统治”是相区别的。从权威主体来看,正如詹姆斯·N·罗西瑙(James N. Rosenau)所指出的那样,治理的主体不局限于政府,“现在政府的一些职能,正在由非源自于政府的行为体所承担”[3]。也就是说,统治是一元化的,而治理具有多中心和协商合作的特点,伸张的是民治和自治的价值[1]。从运作机制来看,毛莉等认为统治模式是自上而下,具有刚性特征,而治理模式则“蕴藉着自上而下、自下而上、横向流动等多种传导方式,是复合型的”[4]。

十八届三中全会决议使用“国家治理”这一概念,其核心问题就是要重构传统政治统治的主体,构建作为治理主体的公共权力和社会组织体的自身内在结构。对此,学者们各陈己见,对“国家治理”提出了自己的见解。李炜光认为,国家治理是指“在政治系统的特定范围内行使权威,对政务或公共事务做出有效安排,以达到维护政治秩序和正义价值的目的”[1]。卢洪友则将国家治理体系概括为“一国用来规范社会权力运行和维护公共秩序的一系列制度安排及运行机制的总称”,是“一整套紧密相连、相互协调的国家制度体系”[5]。这些定义在强调政府的主体作用的同时,也把私人部门和社会组织的管理活动纳入其中,并将国家治理的客体范畴从政治事务拓展到公共事务;在价值取向方面,都将社会公平正义置于更重要的位置,将公平正义作为国家治理的重要原则和目标之一。

国家治理的理想状态就是善治(good governance),善治是一个“使公共利益最大化的社会管理过程”,其本质特征就在于“政府与公民社会对公共生活的合作管理,是政治国家与公平社会的一种新颖关系,是两者结合的最佳状态”[6]。丁宇(2011)提出善治的基本诉求主要包括:法治性、服务性、责任性、民主性和合作性。李炜光(2014)综合了联合国开发计划署(The United Nations Development Programme, UNDP)和全球治理委员会(Commission on Global Governance)等的界定,将现代国家治理的五个基本要素归纳为:合法性(legitimacy)、透明度(transparency)、问责制(accountability)、法治(rule of law)、回应性(responsiveness)。

(二)财政在治理转型的基础作用

我们的整个社会是由政治系统、经济系统和社会系统这三个子系统构成的。从国家治理来看,政府要实现对社会的有效渗透,以及对经济、政治和社会关系的调节,必须要具备有效的财政资源汲取和利用的能力。

也就是说,从财政收入角度来看,政府为了实现其固有的统治目的,必然会产生很强的汲取财政资源的动机,如果财政制度是低效的,则政府就不能顺利实现其政策目标,并取得合法性。从中国朝代更替来看,“一个亘古不变的一般原则是,谁有能力征税,谁就能掌握税收所及的地区”[7],黄仁宇通过对每个朝代的财税制度进行分析,发现如果一个朝代能够建立起一套符合当时小自耕农社会实际情况的财税制度时,国家就能得到充足的财源,从而维持其统治;反之,则离灭亡不远矣。此为财政收入对实现政府合法性不可或缺,除此之外,从财政支出的角度来看,即使国家能够汲取足够的财政资源,但若配置资源的能力软弱,财政支出效率低下,那么也会阻碍社会经济的发展。因此,只有建立起有效的财政制度,作为连接政治、经济和社会三个子系统的关键环节,才能最终实现国家治理能力的提高。

按照财政收入的来源,可以将财政国家(fiscal state)分为六个类型:领地国家(domain-state)、贡赋国家(tribute-state)、关税国家(tariff-state)、税收国家(tax-state)、贸易国家(trade-state)、自产国家(owner-state)(Tarschy,1988;Campbell,1996)。其中,由“领地国家”*领地国家的收入来自于君主的财产(庄园、森林、矿产等)。向“税收国家”*税收国家的收入来自于社会大众缴纳的税收。的转变,是国家现代化至为关键的转型。刘晓路(2014)构建了一个由国家、经济与社会共同构成的现代化模型,认为在现代化过程中发生了三个关键性转型:一是国家与经济的关系由“领地国家”(domain state)转变为“财政国家”(fiscal state)或“税收国家”(Tax state);二是国家与社会的关系由“有限准入社会”转变为“开放准入社会”;三是经济与社会的关系由嵌入式经济转变为非嵌入式经济。

也就是说,从封建社会向现代社会的发展过程中,伴随着市场经济的出现和发展,经济活动不再是为了领主和共同体而生产,而逐步摆脱传统社会的束缚,形成经济、政治和社会三个相对独立的子系统。财政制度是联系政治、经济和社会的媒介,即政治体系通过财政汲取收入,同时为土地、资本、劳务三大生产要素设定所有权,通过财政支出为经济和社会体系提供公共产品和服务,以此保障市场活动的正常运转。对此,熊彼特(1918)指出:“财政因素是促成现当代国家产生的直接因素……最终导致了自由个体经济的形成……国家的手上拿着税单,便可以渗透到私有经济中去,可以赢得对它们的日益扩大的管辖权。一旦税收成为事实,它就好像一个抓手,社会力量可以握住它,从而变革社会结构。”[8]

可见,财政体制不仅可以用来衡量社会变化,也是用来牵引社会变化。一旦国家的财政制度发生了转型,必然会催生政治变革和国家治理方式的转型。要推进现代财政制度的建设,必须要加强财政建设,落实财政问责(financial accountability)制度。把权力关进笼子里,控制权力防止其被滥用的最佳方式就是控制政府活动的内容和范围。要想控制政府活动,只有控制住它的“钱袋子”,要让政府提供关于其各项行为的全面信息,并就其行为正当性进行解释,即“为什么要以某种特定的方式支出资金以及它们带来了什么结果或好处”[9]。只有财政制度完善了,公民能够全面详细地掌握政府的财政收支信息,政府才能置于公民的有效监督之下,建立责任政府、服务政府。

二、财政制度转型

财政是一种运用公共权力对资源进行分配的行为。财政制度是国家汲取和使用财政资源的方式。财政制度转型是实现国家治理转型的关键,“不同的财政制度通常与不同的国家治理制度相联系,并意味着不同的国家治理水平”[10]。因此,在国家治理体系和治理能力的建设过程中,应该抓住财政制度这个关键环节,通过财政制度改革来引导国家治理制度转型。

从我国财政类型的演变发展历程来看,我国过去曾有过“战时财政”“建设财政”“国家财政”“公共财政”等多个称谓。新中国建立后,在迅速恢复国民经济、顺利实现社会主义三大改造的基础上,我国建立了高度集中的计划经济体制,与之相适应,在财政领域也建立起了国家财政制度。国家财政的核心是强调政府在生产要素和生产成果分配方面具有绝对权力,政府包办一切,统收统支。国家财政制度的建立,促进了我国计划经济体制的建立与发展,但相对忽视了地方政府和相关主体的利益诉求。

1978年,党的十一届三中全会宣布实行改革开放。改革开放初期,国家财政制度改革的核心是“放权让利”,既有中央对地方政府、也有政府对企业的放权让利。经过两步利改税,20世纪80年代末,中国已建立起现代税收制度的雏形。但由于当时的改革总体上是计划经济的行政分权,财政制度仍然属于国家财政制度的范畴。

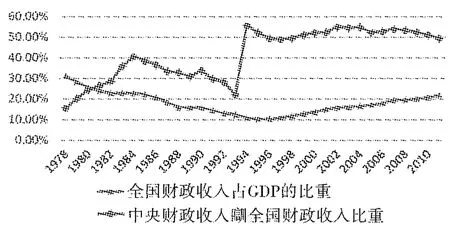

1993年,十四届三中全会提出以市场化导向为核心的经济体制改革,主张市场在资源配置中起基础性作用,保障市场主体的相应权利。当时,全国财政收入占GDP的比重、中央财政收入占全国财政收入的比重(即“两个比重”)(图2)偏低,但是要进行市场化改革、推进宏观调控,必须要求一定的财政集中,也就是政府要通过财政渠道在国民收入中支配一定数量的财富资源,同时中央政府通过合理的政府间财政关系确保一定的财政收支份额。在这样的背景下,1994年国家启动了新一轮财政体制改革,引入增值税,建立分税制。

图2 1978-2013年财政收入“两个比重”变化趋势图*这里的“财政收入”中不包括国内外债务收入。数据来源:根据《中国统计年鉴》整理得到。

1994年分税制改革对中央与地方政府间的财政关系进行了调整,强调要发挥中央和地方两个积极性。此后,随着国家建设的大踏步推进,以及经济的高速增长,人们发现,如果没有社会的发展、没有人民生活水平的提高、没有支出的均等化,经济建设最终是上不去的。于是,1998年“公共财政”应运而生, 2005年,“民生财政”也提上议事日程。这一系列改革举措都顺应了社会主义市场经济体制建设的要求,响应了人民群众的呼声。而十八届三中全会提出要建立现代财政制度,更是开辟了我国财政制度建设的新纪元。

相比于“以管理模式而非治理模式、以结果导向而非过程导向”[11]的传统财政制度,现代财政制度的建设是与工业化与城市化相适应的制度建构,

其目标是要使财政在一个公开透明的民主环境下实现高效运行,既承担起提供公共物品的公共责任,又担负起国家治理、社会经济和谐可持续发展的重大使命。

因此,要突破过去计划经济体制下过分强调公有制“国家财政”的窠臼,将财政视为实现国家治理能力现代化的手段,保持财政政策的相对稳定性,避免频繁随意使用财政手段,防止经济大起大落,通过财政制度的改革,牵一发而动全身,推动国家治理体系和国家治理能力的现代化,实现社会多元主体的利益共享和共同繁荣。

三、大国财政的现实国情

在2014年12月29日至30日召开的全国财政工作会议上,财政部长楼继伟强调,要充分发挥财税改革的基础性支撑作用,加快建立现代财政制度,积极支持其他领域改革,尤其是要牢固树立“大国财政、统筹内外”理念和全球意识、安全意识,积极参与国际经贸规则制定,主动参与国际财经交流和全球经济治理。

按照国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》计算,2014年中国人均GDP约为7 575美元,在世界排名90位左右,虽然仍落后于很多国家,但中国的人均GDP在过去几十年一直保持着较快增长,从1978年到2014年实际增长17倍多。根据中国新供给经济学50人论坛研究团队发布的《中国“十三五”经济发展规划及中长期发展战略——以高质量的新思想、新制度供给促进全球化背景下的改革创新型国家建设》(简称《中国2049战略》),“按市场汇率法预计中国2025年左右有望超过美国成为世界第一大经济体,总量预计29.1万亿元,超过美国的28.4万亿美元,到2049年中国GDP总量达到155.5万亿美元,占世界比例24.9%,届时是美国GDP的1.8倍”。无论从当前经济总量上还是未来发展方向来看,中国政府财政的国内社会支配力和国际社会影响力都在扩大,我国财政当前步入“大国财政”已是不争的事实。

刘亚洲认为,2011年中国成为世界第二经济体前后,没有及时启动与经济体量匹配的现代财政制度建设,因此未来20年将会成为中国“大国财政”飞速发展时期。在这一历史时期,中国仍然会是世界上最大的发展中国家和最大的“二元经济”体,需要投入巨大的财力;我国的区域间差异有所扩大,也需要可观的财力支持;在和谐社会构建过程中,有许多与民生密切相关的公共产品和公共服务亟待增加供给,都需要投入大量财政资金(贾康,2007)。

建立大国财政,要超越传统财政收支思维的桎梏,更多地关注超越财政自身的宏观经济大问题。自古以来中国就有“民以食为天”之说,保障粮食安全始终是我国农业政策的基石。2014年我国粮食产量实现了十一连增,但是“11连增”的数字也造成了一种幻觉和心理安慰,无论是财政还是生态,我国都为此付出了很多代价。从化肥施用量来看,我国农作物亩均化肥用量21.9公斤,远高于世界平均水平(每亩8公斤),是美国的2.6倍,欧盟的2.5倍。这不仅导致土地板结,农业自身不可持续,也导致财政在种粮补贴、良种补贴、收储补贴等很多方面不堪重负。因此,如何利用好国内外两种资源更加健康地保障我国粮食安全,促进我国农业和财政的“双重”可持续发展显得更为重要。

建立大国财政,要树立大国财政思维,突破国内财政视角的局限。在全球化视角下,大国与小国财政所发挥的作用有所区别,需要承担的责任也不尽相同。作为全球第二大经济体,中国必须首先从观念上有意识地审视本国在全球化和区域经济一体化中的作用。当前,中国以“一带一路”为抓手,积极倡导成立亚洲投资银行,建立全面开放型经济体正是一种大国财政思维的体现。

建立大国财政,必须要拓展财政管理的国际视野。在我国大力实施“走出去”战略和国民经济对外开放水平不断提高的背景下,要注意“国内生产总值”(GDP)的局限性。2014年,我国共实现全行业对外投资1 160亿美元,如果加上第三地融资再投资,对外投资规模应该在1 400亿美元左右,比我国利用外资大约高出200亿美元。这意味着,2014年我国实际对外投资已经超过利用外资的规模,已经成为资本的净输出国。这标志着我国从经贸大国迈向经贸强国。随着我国“走出去”战略的实施,对外投资规模不断扩大,国民经济按照“属人原则”核算的我国“国民生产总值”(GNP)、也就是全体国人创造的财富增速依然是非常可观的。 从国际税收发展趋势来看,旨在规范各国国际税收竞争、应对跨国公司的国际税收筹划,以构建更加透明和公平的国际课税秩序,促进全球经济的一体化,防止“一站到底”(race to the bottom)式的恶性税收竞争,经合组织(OECD)、20国集团已经将跨国公司(multinational enterprises,MNEs)的“国际税基侵蚀和利润转移”问题(Base erosion and profit shifting,BEPS)纳入了议事日程。如何在国际范围内切实维护我国税收主权,对于跨国界收入既要防止多次重复征税,又要至少对其征一次税,是我国未来财政管理需要解决的问题之一。

大国财政是大国的基础。大国财政需要为有效实现大国治理发挥基础性作用,并上升到全球治理发挥世界性作用,成为撬动人类文明进步的有力杠杆。中国经济要实现进一步发展,顺利跨越中等收入陷阱,由中等收入国家变成高收入国家,一定要和全球经济协同发展,不可能单打独斗。中国积极推进PPP模式、基础设施互利互通等,都是国家行为,需要财政政策配套实施。因此,更要以国际视野来认识财政,不仅让财政发挥应有的治国安邦之用,也应当发挥“中国财政”在全球治理中的更大作用。

四、现代财政制度构建

党的十八届三中全会提出“现代财政制度”是着眼于我国国民经济在成功实现“起飞”之后,如何在平流层进入“巡航模式”的制度建设问题。今后,要以增进财政活动效率、贯彻正义公平为基本目标,着力推进包括预算制度、税收制度、政府间财政关系在内的整个财政制度的现代化,践行税收法定主义,以财政制度现代化建设及财政治理能力提升为突破点,推进国家治理体系与治理能力现代化。

(一)完整规范、公开透明的政府预算体系

现代预算制度是现代财政制度的基础。Khan指出,“预算不仅仅是配置政府资源的技术工具,也是塑造公共生活、国家制度以及两者之间关系的文化建构”[12],通过预算制度的改革,从而改变国家筹集、分配、使用财政资金的方式方法,达到重塑国家治理制度的目标。

2015年我国全国一般公共预算支出资金安排为171 500亿元,超过了17万亿,这一数字在今后年度很可能将继续稳步攀升。如何才能“好钢用在刀刃上”,提高财政资金的使用效益,如何保证财政预算资金沐浴在公开透明的阳光之下,如何实现“依法用好百姓钱”,实现效率性、效益性、公平性、透明性等政府理财目标,已然成为现代政府治理必须予以正面回应的时代命题。要让政府收支公开透明,接受公民全方位监督,也就是使王绍光(2008)所说的“看不见的政府”变成透明的政府,就必须要建立起完整规范、公开透明的现代政府预算体系。

首先,要改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制。对一些跨年度支出项目,传统年度平衡机制忽视了支出规模与政府政策的联结性,在客观上易导致预算执行“顺周期”问题,加剧经济波动。引入跨年度预算平衡机制,预算审核重点由传统的收支平衡转向注重政府支出政策,以此加强预算与政策的联结性;收入预算从约束性转为预期性,以改变地方政府在税法执行过程中收“过头税”等问题,改善私营企业的市场环境;建立跨年度财政赤字弥补机制,设置全国年度总赤字规模警戒线,以增强财政政策的前瞻性和可持续性。

其次,推进政府会计改革,建立权责发生制的政府财务报告。权责发生制政府综合财务报告,是指反映各级政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续的报告。报告内容主要包括政府资产负债表、收入费用表等财务报表和报表附注,以及以此为基础进行的综合分析等。这是在现收现付制基础上对政府会计准则的完善,对部分项目采用权责发生制,以统一、科学、规范地反映政府的财务信息、资产状况和行政活动,改进政府绩效监督考核,防范财政风险,促进政府财务管理水平的提高和可持续发展。

再次,建立政府性债务管理体系及风险预警机制,防范和化解财政风险。近年来,我国地方政府性债务规模不断扩大,不可否认地方政府通过债务融资,有力地支持基础设施建设和民生改善,促进了经济社会发展,但是一些地方在债务举借、管理和使用等方面隐藏一定的风险隐患。当前,我国城镇化方兴未艾,亟需较大规模的投入。在财政资金较为有限的情况下,要积极推进地方政府有序融资,拓展地方政府融资渠道,探索公私合营体制,规范和控制地方财政风险。

最后,清理规范重点支出挂钩机制,完善转移支付制度。完善的公共治理结构要求政府预算管理的职能是完整的、权威的,《预算法》应在配置预算资源过程中享有最高的权威,不能由于部门法而割裂其通盘考虑。由于我国社会还处于双重转型时期,一些部门法对于教育、农业、科技等领域的财政投入增幅做出了与财政经常性收入或生产总值挂钩的硬性规定。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式,这并不意味着国家对这些重点领域的忽视,而是通过预算安排、财政政策等手段来保障这些领域的发展。

(二)统一税制、公平税负的税收制度

对于欧洲议会制度的诞生以及民主政治的确

立,税收制度功不可没。由于“税收国家的财政收入来源于私人部门(家庭和私有经济)的财富”[13],使得政府越来越依赖于私人部门,不得不与私人部门协商建立契约,最终实现国家财政制度和政治制度的重构。因此,马斯格雷夫(1980)总结说:“税收是现代民主制度兴起的先决条件。”[13]

推行税制改革,必须要坚持税收法定主义原则,进一步厘清政府与市场的边界,建立规范和公平的税收制度体系。目前,各种税收优惠区林立,各项优惠政策泛滥,有些地方政府或财税部门执法不严或出台“土政策”,甚至通过税收返还等方式,变相减免税收,制造政策“洼地”,从而扰乱了正常的市场秩序,不利于公平竞争的市场环境的建立。

在税制改革中,必须要坚持稳定税负。这是“高财政收入占比、政府主导、挤压市场”和“低税收、高债务、高支出、高福利”等不归路之外的必然选择,是与包容性增长(inclusive growth)的财税政策取向相一致的(楼继伟,2013)。政府稳住其收支规模,就可以为市场留出更大的作为空间,让市场发挥资源配置的决定作用,从而政府也能把有限的财政资金用到刀刃上,支持经济结构调整和产业升级,保障和改善民生。在宏观税负总水平保持稳定的前提下,也要进一步做好“结构性减税”工作,针对特定税种、基于特定目的实行减税,消化过剩产能,培育新的经济增长点。

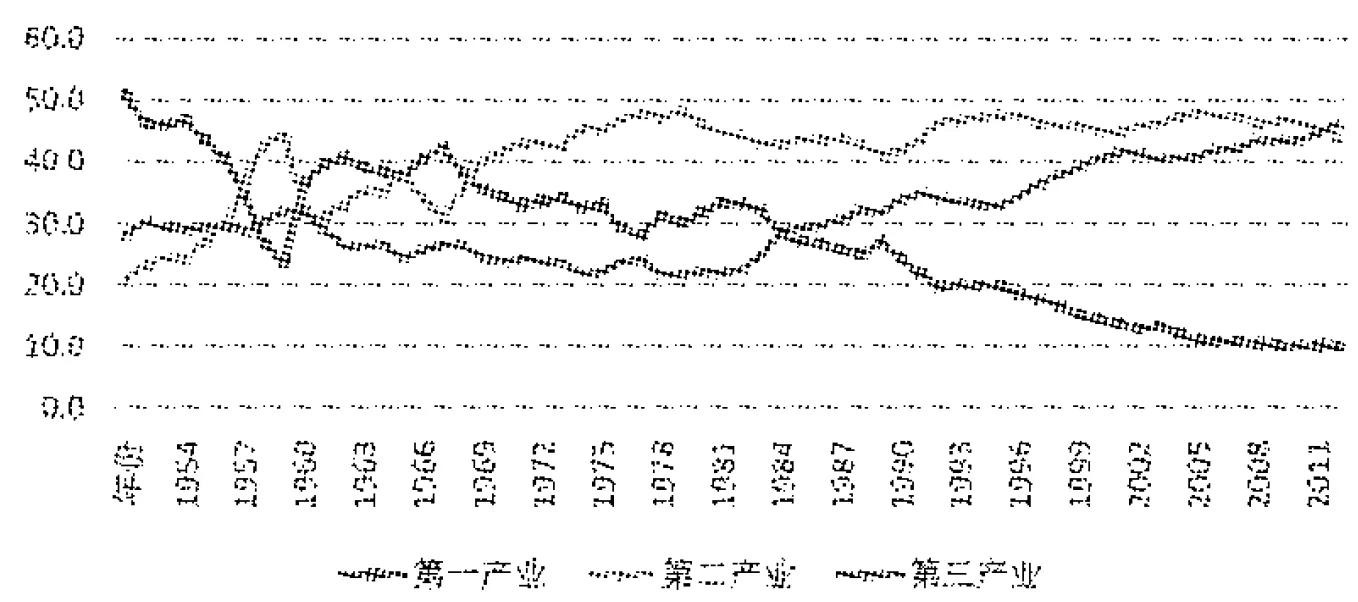

税制改革是一项艰巨复杂的系统工程,在2015年政府工作报告中李克强提出了要“大道至简”原则。当前,我国推行营业税改征增值税也体现了这一原则。从我国三次产业的发展历史来看(图3)建国以后直至20世纪60年代,我国产业结构总体上呈现“一二三”格局,第一产业占绝对优势;1970年后,第一产业比重不断下降,第二产业比重不断上升,呈现“二三一”的格局。近年来,第一产业比重进一步下降,第二产业相对稳定,第三产业保持稳步上升,2013年第三产业增加值首次超越第二产业,呈现“三二一”的结构。

图3 1978-2013年我国国内生产总值三次产业占比变化图*按当年价格计算资料来源:根据《中国统计年鉴》整理

“营改增”后,将有助于公平服务业税负,促进服务业的发展。第三产业部门与中产阶级息息相关,从资本主义国家的发展历史来看,正是中世纪欧洲工商业的发展促使了城市和市民阶层的兴起,形成近代市民社会、公民社会的雏形。因此,积极发展服务业,在第三部门的迅速成长以及中产阶级的壮大中,必然会推动我国政治民主化进程,使社会组织在国家治理中发挥更重要的作用。

与自然国家相比,现代国家的一大特征就是“开放准入社会”。开放准入社会中的重要主体之一就是众多的社会组织,公民可以通过建立、参加各类社会组织的活动实现政治参与,培养、提高民众的公民意识、权利意识,加强社会治理在国家治理中的作用。当前,我国独立的社会组织还存在缺陷,例如农会的缺失在一定程度上使得农民在征地博弈中处于劣势地位,无法保障自己的合法权益,缺乏一个组织在纠纷中起协调连接作用,有时导致矛盾的激化。因此,社会组织建设是创新社会治理机制的重要内容,是国家治理体系建设的重要环节。现代财政制度建设必须要服务于政府与社会组织关系的重新定位,大力支持社会组织的建设。当前,推行行政审批制度改革(简政放权),转变政府职能,提高政府治理绩效,是建立现代财政制度的必经之路,只有摆脱对政府主体及行政手段的过分依赖,重新定位政府与市场的关系,才能腾出手来干大事,打造中国经济升级版。

(三)建立事权与支出责任相适应的政府间财政关系

20世纪80年代,中国的财政制度从单一的完全由中央政府控制收入的集中分配制度转变为一种相对分权化的财政安排。林毅夫(2000)利用省级数据对中国自80年代开始的财政分权对经济增长产生的作用进行了估算,发现在控制了同时期其他各项改革措施的影响后,财政分权提高了省级人均GDP的增长率。

从中国的现实国情来看,1994分税制改革侧重于当时亟须解决的中央与地方财政收入划分问题,并没有对政府间事权和财政支出责任划分的格局做出根本性改变,演化至今,“财政体制格局已出现了偏离‘分税制’、重归‘分钱制’的迹象”[14](分税制的tax-sharing似乎更契合中国分税制的现实发展)。

事权与支出责任的划分不科学、不规范,一方面压制了地方政府提供公共产品的积极主动性,另一方面也消减了地方政府在地方事务上的财力,中央不得不通过设立大量专项转移支付项目对地方给予补助。这种格局不仅容易造成资金分配“跑部钱进”、“撒胡椒面”现象,而且容易造成中央部门通过资金安排不适当干预地方事权,影响地方的自主性、积极性,还会造成地方承担中央事权与地方的积极性不一致,导致执政行为不当,影响市场统一、公正。

目前,我国中央与地方之间还有很多事权没有明确划分,多数采用行政手段通过政府文件的形式进行调整。这种缺少规范性划分的问题容易导致地方政府承担的事务过多。从国家治理的角度来看,事权履行的过分下沉在一定程度上会导致中央对地方的依赖性过大。中央决策、地方执行,如果地方政府不能有效履行责任,则会严重阻碍中央政策的贯彻执行。例如,为了应对经济下行压力,中央政府出台了一系列密集政策措施,但是“没有落实,再好的思路也是纸上谈兵;没有落实,再好的规划也是空中楼阁;没有落实,再好的讲话也是画饼充饥”,因此,要立足于建立现代财政制度,在转变政府职能、合理界定政府与市场边界的基础上,充分考虑公共事项的受益范围、信息的复杂性和不对称性以及地方的自主性、积极性,合理划分中央与地方事权和支出责任,将政策落到实处。

五、结 语

改革开放以来,我国的经济体制改革在经历了家庭联产承包责任制改革、以发展有计划的商品经济为目标的城市经济体制改革、建立健全社会主义市场经济体制等阶段以后,当前国内改革进入了深水期、攻坚期。在国内经济发展面临的严峻压力下,要实现财政作为国家长治久安的制度保障,必须将现代财政制度建立在法制的基础上,唯有如此,才能实现规范、稳定、可持续的财政体制,为国家治理奠定坚实的基础。

当前,我国经济总量已经跃居世界第二位,财政收支规模庞大可观,国际影响力和支配力也在不断增强。但是与发达国家相比,我国的财政收支占GDP的比重仍然低于许多发达国家,这其中有统计口径的因素,例如我国政府性基金、社会保障基金等并未纳入一般公共预算,也有财政控制能力不足的原因。当然,在今后的财政制度建设中,并不能一味追求财政收支在GDP中的高比重,造成“国进民退”的僵化低效局面。从人均GDP来看,“2020年中国人均GDP将达到世界的平均水平,接近高收入国家的值,相当于美国的23%,只是接近(中等收入水平)门槛”(《中国2049战略》),因此,必须要从我国的实际国情出发,政府的归政府,市场的归市场,使得政府这只有形的手从竞争性领域退出,发挥财政在社会保障、提供基本公共服务等改善民生、促进社会公平正义方面的作用。

总而言之,应当以国际视野认识现代财政,从民生角度构建现代财政,建立大国财政,“不仅让财政发挥应有的治国安邦作用,而且发挥中国财政在全球治理中的更大作用”[15]。

[1]李炜光. 财政何以为国家治理的基础和支柱[J]. 法学评论,2014(2):54-60.

[2]陈广胜. 走向善治[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2007:95.

[3]詹姆斯 N·罗西瑙. 没有政府的治理[M].张胜军,刘小林,等,译.南昌: 江西人民出版社,2001:4.

[4]毛莉,李玉. 从“管理”到“治理”:一元单向模式转向多方交互共治[N]. 中国社会科学报, 2013-11-22(A01).

[5]卢洪友. 从建立现代财政制度入手推进国家治理体系和治理能力现代化[J]. 地方财政研究,2014(1):6-11.

[6]俞可平. 治理与善治[M]. 北京:社会科学文献出版社,2000:8-9.

[7]黄仁宇. 中国大历史[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2007.

[8]SCHUMPTERJ A. Die Krise des Steuerstaates[J].Zeitfragen aus dem Gebiet der Soziologi,1918(4):3-74.

[9]GLYNN J. Public Sector Financial Control and Accountability[M]. Oxford: Basil Blackwell.1987.

[10]王绍光,马骏. 走向“预算国家”——财政转型与国家建设[J]. 公共行政评论,2008(1):1-37+198.

[11]刘剑文,侯卓. 现代财政制度的法学审思[J]. 政法论丛,2014(2):13-21.

[12]KHAN J. Budgeting Democracy: State Building and Citizenship in America, 1890 -1928[M]. New York: Cornell University Press.1970.

[13]MUSGRAVE R A. Theories of Fiscal Crises: An Essay in Fiscal Sociology. In Aaron Henry J. & Boskin Michael J. eds. The Economics of Taxation[M]. Washington: The Brookings Institution.1980.

[14]高培勇. 由适应市场经济体制到匹配国家治理体系——关于新一轮财税体制改革基本取向的讨论[J]. 财贸经济,2014(3):5-20.

[15]刘尚希. 如何理解“大国财政”[N]. 中国财经报,2015-04-14(7).

【责任编辑侯翠环】

National Governance and the Construction of Modern Fiscal Institutions in China

BAI Yan-feng, ZHANG Jing

(School of Public Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

The Third Plenary Session of the 18th Central Communist Part of China proposed that public finance is the foundation and important pillar of national governance, and the strategic development of building modern fiscal system. This paper discusses the development of the theory of national governance from "rule mode" to "governance model", and the media effect of fiscal system in economic, political and social subsystem. Based on the key position of fiscal system, this paper states how to build modern fiscal system from the perspective of budget system, tax system and government relationship, in order to promote national governance mode transformation, and the governance capability. At present, the new normal that our country has entered “the finance of a big country” has become an indisputable reality, so the construction of the finance of a big country and a modern financial system, not only plays a financial role of safeguarding a country, but also plays a greater role of Chinese finance in global governance.

national governance; modern fiscal institutions; the finance of a big country

2015-09-20

国家社科基金重点项目“我国雾霾成因及财政综合治理问题研究”(15AZZ010);北京市哲学社会科学规划重点项目“推进北京市生态文明建设的依法治理研究”(15FXA002);中央财经大学青年创新团队“中国生态文明建设中的能源财政问题研究”和“中财—鹏元地方财政投融资研究所”的资助;国家社科基金重大项目“深化税收制度改革与完善地方税体系研究”(14ZDA028)

白彦锋(1976—),男,河北省新乐人,中央财经大学财政学院教授、博士研究生导师,主要研究方向:财政理论与政策。

F812

A

1005-6378(2016)01-0111-08

10.3969/j.issn.1005-6378.2016.01.020