家族的抗争与自我的认同:一项汉人亲属称谓制度的人类学考察

——以安徽无为程氏家族为例

刘生琰,李元元

(1.甘肃政法学院 马克思主义学院,甘肃 兰州 730070;2.复旦大学 民族研究中心,上海 200433)

家族的抗争与自我的认同:一项汉人亲属称谓制度的人类学考察

——以安徽无为程氏家族为例

刘生琰1,李元元2

(1.甘肃政法学院 马克思主义学院,甘肃 兰州 730070;2.复旦大学 民族研究中心,上海 200433)

亲属称谓在不同的历史背景和地域空间内有多向度的表达。通过对安徽无为县程氏家族的亲属称谓制度的详细考察,我们发现,程氏家族特殊的亲属称谓在其发生机制、社会功能及历史沿承方面都与汉族原生态的亲属称谓有着明显区别,其是一种次生性、社会情境异化型亲属称谓制度。

亲属称谓;人类学考察;自我认同

昆山乡位于安徽省无为县西隅,西临庐江县,东接长江,与铜陵市隔江相望。其境内多山,以风景秀丽、物产丰富著称。昆山乡人口近3万8千多人,以程、王、江、吴四姓为主,这四姓被称为“昆山四大姓”,占到昆山乡总人口的72%。①材料来自对昆山乡政府人员的访谈。在当地的调查过程中,我们发现程氏家族的亲属称谓制度明显区别于其他各姓,这种特殊的亲属称谓制度引起了我们极大的兴趣:程氏家族特殊的亲属称谓制度如何而来,怎样的社会情境催生出这种异样的亲属称谓,这种亲属称谓制度又是如何演变发展并发挥着怎样的功能?本文之所以关注程氏家族独特的亲属称谓制度,是因为作为一种文化象征体系,亲属称谓制度完整地记载了当时的社会生活情境,反映了历史上曾经存在过的民俗风貌,而程氏家族特殊亲属称谓制度的存在使我们看到了在一个相对封闭的社会空间里,家族组织如何通过自己的权威以制度化的亲属称谓为整合纽带,对抗着外力的侵入,并同时强化家族的自我认同意识、整合宗族内部资源,在当时相对复杂的社会情境中保持家族存在的声音和意义。

一、走进田野——一项特殊的汉人亲属称谓制度

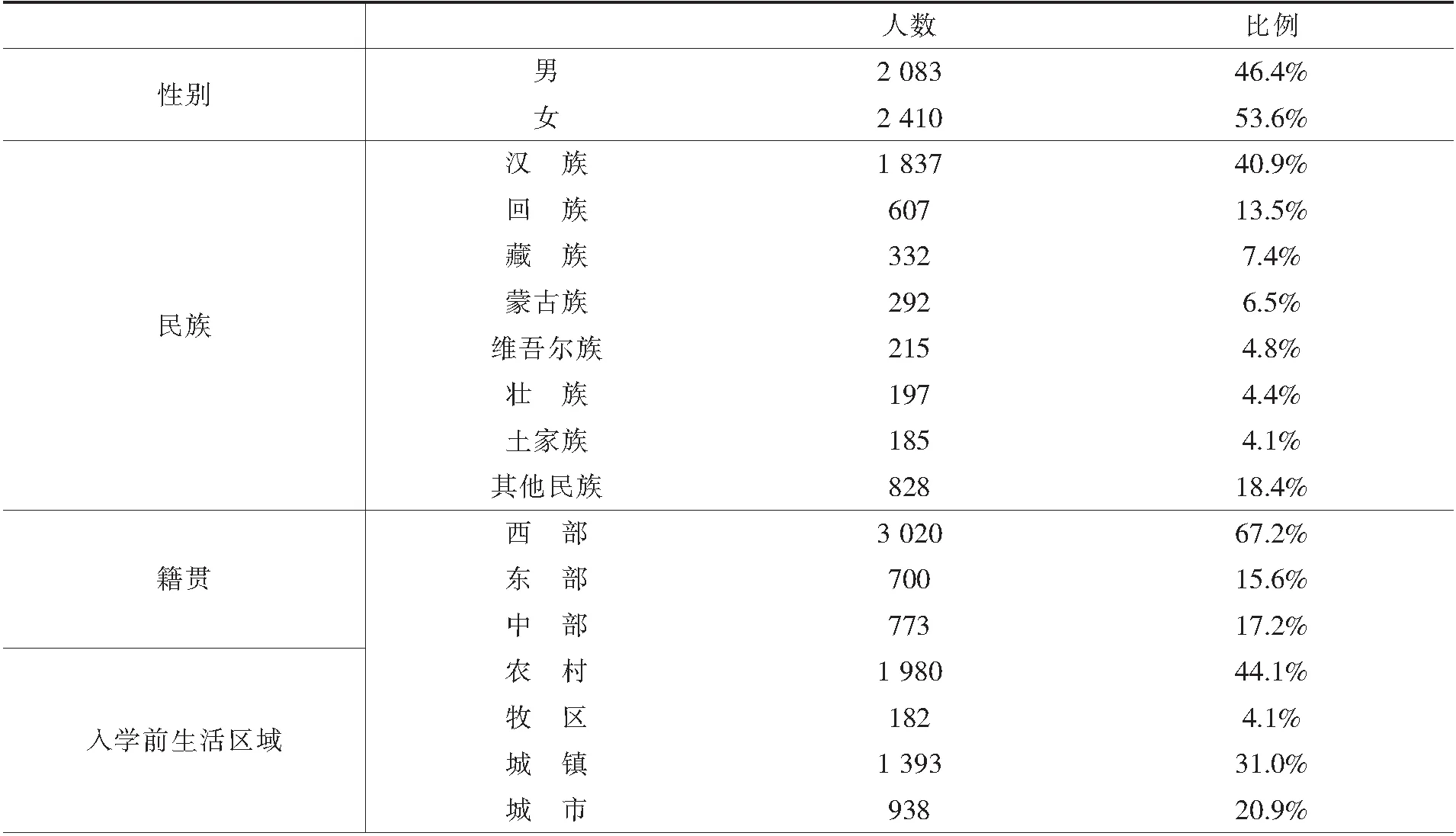

程氏家族主要分布于昆山乡西侧,旧时称汪田乡。1996年,无为县政府大规模地拆乡并镇,汪田曾被直接划为昆山镇所辖。2000年,昆山改镇为乡,旧有汪田乡遂成为昆山乡的一部分。程氏主要分布在汪田的程家大院、大洼、藏龙、靠山、田泛、桃岭、新店、程磅等8个自然村,其中程家大院为宗村,程家祠堂建于此村(文革时被毁)。全村350多户,共近1 400多人,其中98%以上为程氏家族后人,其余7村中程氏家族的人口比例也均多于60%。除程氏之外,这几个村落还散居着谢、洪、李、赵等姓氏。调查中发现,广泛分布于此地的程氏家族在亲属称谓上明显有别于其他姓氏:程氏家族中,祖父的称谓皆为“嘈嘈”(音译),父亲则称为“阿爷”,姑妈为“老老”(音译),姑父则被称为“大贵”。我们将程氏家族的亲属称谓与当地的洪氏亲属称谓作了一次简单的对比,如表1。

表1程氏亲属称谓与洪氏亲属称谓对照表

汉族的亲属称谓制度尽管在不同的地域空间内出现了许多地方型亲属称谓,但更多是当地方言对基本亲属称谓的音转,例如当地洪氏对祖父的称谓“迪迪”就是当地方言对“爹爹”的音转,如果我们将这种音转而来的亚亲属称谓制度称为方言型亲属称谓变体,那么当地程氏家族的亲属称谓制度很显然并不属于这一范畴,因为在当地方言中我们穷尽任何词语也不能解释为何将祖父称为“嘈嘈”,而将姑父称为“大贵”。我们认为,程氏家族这一特定的亲属称谓制度与历史上特殊的社会生活情境相关,特殊的社会事实使得程氏家族在亲属称谓上发生了意义上的变化,程氏家族的亲属称谓制度属于汉族亲属制度中意义型变体。这种特殊的亲属称谓究竟从何而来,亲属称谓在维系家族生存与发展的过程中发挥了怎样一种社会功能?带着这些问题,我们运用个案访谈的方式,在众多有趣的故事中寻找这一促使这一亲属称谓产生的社会事实,呈现程氏家族亲属称谓制度产生的原因和发挥的功能,解读隐藏在其背后的社会文化意义。

二、田野访谈——特殊亲属称谓背后的社会事实

我们主要将访谈点确定在程家大院、靠山村和田泛村,围绕着程氏亲属称谓制度的产生背景和发挥的社会功能,采用田野访谈的方法,力图呈现出这一亲属称谓制度背后的社会事实。

(一)程氏亲属称谓制度的产生——家族抗争的文化遗产

程氏家族在当地是第一大族,历史上人才辈出,因而在旧时汪田乡有着很大的威望。回忆起程氏家族悠久的历史和曾经的荣光,程氏一位“华”字辈的老人不无骄傲地回忆道:

我们程家是老早就搬过来的一家。程、江、王、吴四个大姓中,王家和江家是一了(当地方言,意为“原先”)就住在汪田的,我们和吴家都是接过来搬来的,比吴家早。我们是从河南搬过来的程颐的后人。祖先是程家的小房,偷了皇帝御赐的龙图跑过来,龙图一了就放在藏龙(地名),要不然怎么叫“藏龙”呢。传了好多代啊,岸的(当地方言,意为“现在”)还能记得的辈份范字有“世家忠良,文章华国,礼仪经邦,光明灿烈,正大端方”,岸的“文”字辈以上基本都没了,我是华字辈,在这块是最高的了。我们这一门曾经还出过两个状元,国民党的时候汪田乡的乡长基本上也都是我们这一门的。一了祠堂还在那上子(意为“那会”),清明来的人好多,后来在文革中破除迷信都拆了。(程家大院)

正是由于家族悠久的历史曾经无上的荣光,使得程氏在当地众多的家族中享有崇高的威望,而现在所见到的这一亲属称谓制度也是曾经辉煌的程氏家族在与外力抗争中的文化遗产。“嘈嘈”这一称谓正是程氏家族与南下的蒙古兵相抗争的产物。

后头蒙古兵入中原,到处杀人,他们说三家汉人养一个蒙古骑兵,要当迪迪一样供着。好多人怕掉头啊,所以都养着蒙古兵,把他们当迪迪、阿爷一样供着。我们叫蒙古兵“达达”,蒙古兵到后头要我们喊自己阿爷、迪迪为“达达”,意思是讲蒙古兵就是我们阿爷,就是我们迪迪。岸的你瞧其他杂姓不还是喊“达达”嘛。(程家大院)

我们程家因为家族大嘛,人家三人养一个蒙古兵,我们家族就不干,我们人多也不怕,拿刀片子砍马。蒙古人叫我们喊迪迪为“达达”,我们也不干。后头族长就讲我们家喊“迪迪”不喊“达达”,喊“嘈嘈”,“达达”也不喊,喊阿爷。这才喊的“嘈嘈”“阿爷”。这些事原来程个院子的族谱上都有,我原来那上子还瞧过,到后头族谱也烧了。(田泛村)

“大贵”这一特殊的亲属称谓也是当年家族抗争的产物。

我们姓程的喊姑父是“大贵”。一了我们姓程的一个姑娘把(当地方言,意为“嫁”)给东乡一个大贵(意为大官),他给我们兵器和钱,让我们打蒙古兵,帮了我们程姓一门,到后头我们就把姑父喊成“大贵”。

著名人类学家摩尔根在《古代社会》一书中谈及亲属制度时曾经指出:“每一种亲属制度表达了该制度建立时所在的家族(家庭)的实际亲属关系,因此它就反映了当时流行的家族形态。”[1]这应该是亲属称谓制度最原生态的表达,但是通过以上的个案,我们明显注意到程氏家族的亲属称谓制度在其发生机制上与原生态的亲属称谓制度有着明显的区别,它不仅仅是对当时亲属关系的直接反映,而且更是特殊社会事实对亲属称谓异化的产物。如果我们将直接反映当时亲属关系和婚姻状态的亲属称谓称之为原生态的亲属称谓制度,那么程氏家族的这种特殊亲属称谓制度则是一种发生于特殊历史情境下异化的次生亲属称谓制度。

虽然在发生机制上有别于原生态的亲属称谓制度,但是程氏家族的这一亲属称谓制度在漫漫的历史沿承中却遵循着“亲属制度与社会发展不同步性”的原则,在现代社会依然保留着其古朴的样貌。

我们大多喊爹爹为“嘈嘈”,一直都是这么喊下来的,尽管有的已经变过来了,喊“爸爸”,喊“迪迪”。老一辈的人还是喊“嘈嘈”和“阿爷”。老祖宗传下来的,也喊惯嘴了。(c.h.z,靠山村)。

(二)程氏亲属称谓制度的功能——自我认同、宗族整合与扩大宗族

有学者言之,“宗族是构成中国传统社会的最基层单位,人们往往以宗族在相互区分和相互认同,宗族成为认识汉族社会结构的基本依据”[2]。在昆山多姓杂居的格局下,宗族曾作为当地社会结构的基层单位而存在,而不同的家族则依靠不同的文化方式界定着彼此之间的边界,程氏家族正是依靠这一特殊的亲属称谓制度捍卫着自身的边界,在多姓杂居的局面下表达着自己存在的意义和声音。

我们程家在这块是老早就是大族,后来的谢姓、洪姓都是后搬过来的,心没我们齐。我们和他们不一样,我们管迪迪喊“嘈嘈”。我们这块只要喊“嘈嘈”、喊“大贵”的,都姓程。(c.c.s,靠山村)

由此我们可以看到,程氏的亲属称谓在一定程度上发挥着区分宗族边界的功能。但是在进一步的调查过程中我们发现这一特殊的亲属称谓作为一种文化纽带,在一定程度上起着整合宗族内部资源的社会功能。

一了“嘈嘈”和“大贵”只有我们姓程的才叫,听老年人讲一了还有一个“认嘈嘈”的活动,就比如讲家里小伢子(方言,意为“小孩”)满三岁,就要“认嘈嘈”,要跪着磕头,嘈嘈不在的在祠堂对着牌位磕头。村里头姓程的都要来,长辈晚辈都要来,哪家“认嘈嘈”哪家就办饭,平时同姓之间有什么矛盾啊,商量程姓家里的大事都能在“认嘈嘈”的时候讲出来,因为长辈都在哈,都能解决啊。(c.l.f,程家大院)

法国社会学家涂尔干对仪式与社会整合之间的关系曾经有过这样的阐释:“仪式就是一种社会整合手段,它始终贯穿个体一生的过程,日常生活中彼此分离的个体通过仪式集合一起,从而会促进群体价值的形成和社会的团结。”[3]我们将程氏家族中的“认嘈嘈”活动看作是一种家族内的民间仪式,在这一互动舞台上,家族内部成员通过聚会解决日常生活矛盾、决议族内重大事件等一系列互动交往,形成一种深层次的交往关系,家族内成员在这一仪式上达到态度和价值观上的一致,从而整合了家族内部的社会资源,维系着家族的发展。

“认嘈嘈”作为一种家族内部仪式,不仅对内起着整合宗族的功能,在家族外部还起着扩大家族的功能,即通过这一仪式将其他外姓吸纳成家族内部成员,壮大家族的发展。

原来只有我们程姓自己才能“认嘈嘈”,但是到了后头,我们在这扎根了,家里面也出了好些人,那些外姓也跟着“认嘈嘈”,就是他们的小伢子认一个我们程姓的老年人做“嘈嘈”,规矩和我们自己是一样的,只要认了嘈嘈,我们就把他们当作一家人一样了。平时有什么帮忙的和嘈嘈说一声,我们这门能去的也都去,就和我们自己一样。(c.h.y,靠山村)

(三)程氏亲属称谓制度的变迁——“嘈嘈”与“迪迪”的博弈

当代背景下,现代化、全球化正以一种强势的姿态冲击着我们曾经引以为傲的文化传统,在历史传统传承下的蹒跚前行,还是在现代化冲击下的现实重塑成为我们时下艰难的选择。事实上,当我们在内心无限希望曾经孕育我们民族的文化传统能毫无阻碍地沿承下去的时候,一些改变已经不可避免地发生。一部人类的社会发展史就是一部文化的变迁史,文化的变迁记载了社会发展的进程,在人类历史的漫漫长河中,文化的过程总是随着时代情境的改变而变化和发展着。正如美国人类学家伯恩夫妇在《文化的变异》中所言:“正如没有哪个人会永远不死一样,没有哪一种文化模式会永远不变。”[4]程氏家族这一独特的亲属称谓制度在时代的洪流面前也开始渐渐地发生嬗变。

岸的我们这块不喊“嘈嘈”的也多起来了,主要是年轻一代,出去打工回来有时候喊法就变了,他们生的小伢更是的,都在学校上课,有的从电视上学的,喊“迪迪”(意为“爷爷”)的多了好多。(c.g.c,田泛村)

社会学中著名的“结构—功能”理论认为,结构的嬗变必然会导致功能的改变。在当今的乡村社会中,以宗族为中心的传统社会结构已发生了巨大变化,因此曾经作为维护宗族边界、整合宗族资源的程氏亲属称谓制度在功能上渐渐退化,而功能的退化也使得这一亲属称谓制度在社会发展的同时慢慢迷失。

一了我们和别的姓来往不多,岸的不一样了,外头来的外姓越来越多,我们和外姓联系也多了,不是讲远亲不如近邻嘛。(c.h.b,程家大院)

我们认为,亲属制度是一种文化现象,而格尔茨在《文化的解释》中对文化有过这样一段解释:“作为可解性符号的交融体系,文化不是一种力量,不是造成社会事件、行动、制度或过程的原因;它只是一种这些社会现象可以在其中得到清晰描述的脉络。”[5]因而文化具有符号学上的意义,是一种符号的交融体系。文化的这一特性使得我们通过对原有文化系统符号性的重构而达到恢复原有文化现象的可能性得以实现。而今程氏家族的有识之士也正积极地通过对亲属称谓的重构而试图恢复原有的宗族文化。

前几年程家院子的几个老长辈和在外面发财的老板回来续族谱,程个院子有好几家也重头搞“认嘈嘈”,都是有钱人在搞。程个院子喊“嘈嘈”还是多。不过年轻一代也有喊“迪迪”的。(c.g.z,靠山村)

正如有时候现代性与传统在某种程度上是一种左右相隔、相互对立的力量一样,是现代化对原有亲属称谓制度的解构更占上风,还是人们对宗族文化的重构更顺乎民意,我们无从判断,在我们调查的过程中程氏家族内部有关“嘈嘈”与“迪迪”的博弈一直在继续中。

三、亲属称谓的次生性

在人类学的学术视野中,亲属称谓是指反映代表人们之间亲属关系称谓的社会规范。而昆山程氏家族亲属称谓所折射出来的不仅仅是家族内部成员的亲属关系,更是一种社会事实的反映。亲属称谓在不同的历史时期与地域空间内有着多向度的表达,而昆山程氏家族的亲属称谓无疑是汉族原生态亲属称谓在特殊历史背景下的次生性变体。我们将这种亲属称谓制度称之为社会情境异化型亲属称谓,与原生态的亲属制度相比,这种次生性亲属称谓表现出如下的特点。

(一)次生性亲属称谓发生机制上的强制性与后发性。原生态的亲属称谓主要源于当时社会流行的婚姻家庭形式,即当时社会上存在着的婚姻家庭形式明确了人们之间的亲属关系,人们在通过一系列他们所熟知的语言对这些亲属关系加以确定。而程氏家族亲属称谓的来源不是通过约定俗成的当地方言对其亲属关系加以解释,而是源于在元兵入侵之时,家族利用自身的权威强制性对原有亲属称谓的改变。如果说原生态的亲属称谓随着自然的社会发展而形成,那么程氏家族的亲属称谓则是在特殊历史情境中通过强制性手段后发而形成的。

(二)次生性亲属称谓社会功能的扩大性。亲属称谓的明确,正式确定了人们在社会生活中的亲属地位,明确了作为亲属关系的人们在社会结构中所处的地位并确定了其义务和职责,因而发挥了社会规范的功能。同时,亲属称谓也反映了其形成之初的社会背景,因而也具有一定的文化表达功能。但程氏家族特殊的亲属称谓除此之外,在其社会功能上有所扩大。当地多姓杂居的格局与传统乡村以宗族为核心单位的社会结构,决定了程氏亲属称谓制度发挥着强化家族自我认同、整合家族内部社会资源与扩大家族的社会功能。

(三)次生性亲属称谓历史沿承上的反复性。原生态的亲属称谓源自当时的婚姻家庭形式,其历史沿承是以在社会变迁中最不易变化的语言为纽带的自然沿承,虽也会随着社会变迁而变化,但其变迁的自然性与语言的稳固性保证了原生态亲属称谓在很长一段历史时期的稳固性。而以程氏家族亲属称谓为代表的次生性亲属称谓是一种发生在特殊历史时期的强制性规范,因而随着社会情境的急剧变化很容易发生变迁,在历史沿承的过程中具有很大的不确定性。这也是为什么以当地方言为基础的昆山其他姓氏亲属称谓仍保持不变,唯独程氏家族特殊的亲属称谓在时代洪流面前不断嬗变的深层次原因。

自人类学大师摩尔根首创亲属制度研究后,有关亲属称谓的研究一直成为传统人类学研究的“世袭领地”,20世纪四五十年代,人类学的“进城”,使得传统人类学以“异文化”为研究对象的传统取向发生重大改变。在当前的学术语境下,多学科交叉研究的兴起打破了原先相对森严的学科边界,人类学与其他学科边际的交融使得亲属称谓研究不再是人类学的“自留地”。另一方面,我们也应该清醒地看到,多学科“各取一瓢”的结果虽然使亲属制度的研究在横截面上有了较大的扩展,但是作为一种文化体系,传统人类学研究取向在亲属称谓研究领域的逐渐式微,使得对这一领域的研究缺乏其作为文化研究所固有的人文关怀与价值关联。我们在这篇文章中以传统人类学特有的“深描”方法呈现程氏家族特殊的亲属称谓,与其说是为人类学传统的“溯本正源”,不如说在当前社会转型的背景下文化传统的一种集体诉求。我们愿以著名人类学家格尔茨的一句话去理解这次调查:“解释人类学的根本使命并不是回答我们那些最深刻的问题,而是使我们得以接近别人——在别人的山谷中守护别的羊群时——所给出的回答,从而把这些回答归于记载人类曾说过什么的记录中去。”[6]

[1][美]摩尔根.古代社会[M].北京:商务印书馆,1977.390.

[2]M.Freedman.Lineage Organization in Southeastern China.London,At lone press,1958.129.

[3][法]爱弥尔·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东译.上海:上海人民出版社,1999.

[4][美]C.伯恩,M.伯恩.文化的变异[M].杜杉杉译.沈阳:辽宁人民出版社,1988.

[5][6][美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].纳日碧力戈等译.上海:上海人民出版社,1999.

(责任编辑杨士宏责任校对李晓丽)

2016-06-23

2014年国家社科项目“青海热贡区地方性市场的文化机制研究”(项目编号:14CMZ021)

C912.4

A

1001-5140(2016)05-0138-06

刘生琰(1984—),女,青海西宁人,讲师,民族学博士,主要从事民族文化研究;李元元(1982—),男,安徽芜湖人,复旦大学民族研究中心博士后,甘肃农业大学甘肃省农村研究院副研究员,主要从事民族社会学研究。