平述与深描

——阳高二人台的传统建构与现代变迁

燕阔

平述与深描

——阳高二人台的传统建构与现代变迁

燕阔[1]

平述指的是对某一事物或现象作简单的叙述,本着就事论事的原则,侧重其本体的构成情况以及发展脉络。平述是单一的、局限的、零散的,看似客观,但缺乏总结以及对事物的整体性综合分析研究。“深描”是对某一事物或现象的整体关照,这种整体关照除了平述所包含的内容以外,更侧重对事物前因后果的内在研究,多视角,多学科,多层次挖掘事物的深层文化背景,“深描”一词源自吉尔伯特·赖尔对于眼皮抽动的描述,后被人类学家格尔茨引入到人类学的研究范畴,他的文化阐释观的根本出发点就是人类社会行为是有意义的并可阐释的。结合本文的研究对象阳高二人台,笔者不拘泥于在其音乐本体上作简单的平述,也不局限于单一的就事论事,而是运用民族音乐学的研究视野,结合田野调查方法,更多的观照阳高二人台在现下时间经度、空间维度、文化传播、人类活动等多重关系下的现代变迁,深入探究中国传统音乐在现代社会的自我救赎和文化生态适应以及传统音乐在现代社会的生存模式及发展态势。

阳高二人台、传统建构、现代变迁

一、历史渊源与传统建构

阳高北跨万里长城,以阴山余脉与内蒙古接壤,属于黄土高原与内蒙古草原的接壤地带,气候干燥,风沙大,冬天寒冷,属于显著的北方气候特点,这里自古就是汉族与少数民族共存交汇之地,也是兵家必争之地。据文献记载,明亡之后,驻于此地的军队虽然投降了清朝,但仍然保持着强烈的反清色彩。顺治五年,延安参将王永强、榆林将领刘登响应大同总兵姜瓖反清,对清政府来说,沿黄河长城一带是极其危险的地带。于是,清朝统治阶级为保边疆安宁,禁止蒙汉往来,以阴山长城作为兵家屏障,其南部沿长城边外划一条南北宽五十里的禁地,东西延伸两千余华里的长条禁地,将其两侧数百公里被划为“缓冲地带”,禁止阴山两侧的蒙汉人们踏入此区域,不允许汉人进入垦种,也不许蒙古人进入游牧,历史上称之为“黑界地”。《理藩部则例》中规定:凡蒙古官民招汉民去种地的,要扣发俸禄,罚牲畜、打皮鞭、戴木枷;汉人私自到蒙古草原开荒种地的要戴枷治罚,甚至发配充军。到后来清朝评定边疆,禁令逐步解除,常年荒芜的土地开始被大量开垦,阴山长城两侧的汉人、蒙古族人也迁徙至此,商贸往来也日益频繁起来。1689年中俄《尼布楚条约》建立了中俄贸易通道,史料记载,当时著名的商道除了晋商“走西口”,还有晋商“走东口”的茶商之路,这是一条从福建武夷山跨长江黄河、经中原腹地、蒙古高原再到茫茫戈壁,然后由东向西横跨西伯利亚直通俄罗斯的商业通道,茶叶是这条路上的最大宗贸易物品,随着经济往来,不同文化在茶叶之路上碰撞交融,而阳高地理位置上正处于茶叶之路上,是这条商道的必经之地,阳高二人台正是在这种文化背景下萌芽产生,来来往往的商人或打短工谋生的山西人,在闲暇时节为打发时间,常在沿途的歇脚地或重要商贸区演唱自己家乡的小曲,后来这种表演形式不断演变,又融合了蒙古族民歌、民间社火等,逐步形成了融歌舞、说唱、器乐、戏剧表演于一体的传统艺术形式二人台。

(一)形式演变

1.“打坐腔”

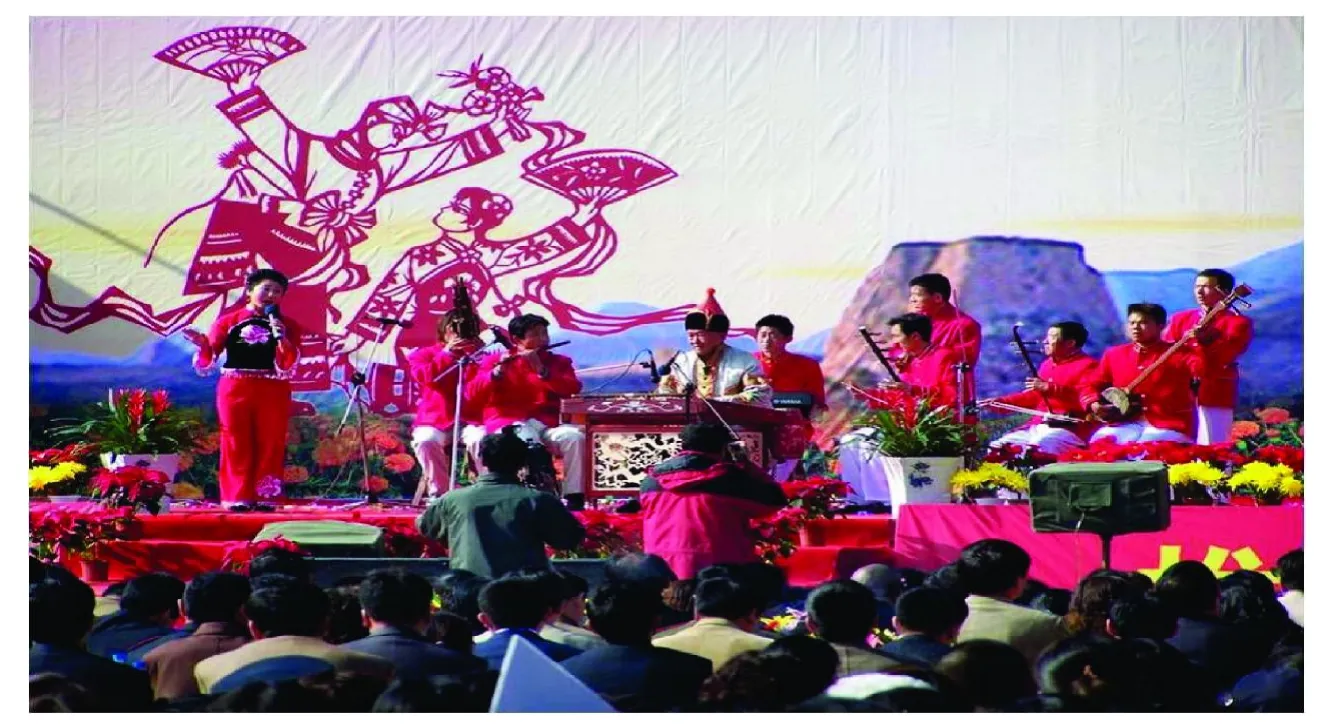

“打坐腔”是阳高二人台发展的初级阶段。北方的冬季漫长而寒冷,当时人们没有更多的娱乐方式,于是经商路上的人们在闲暇时节,为了打发时间,人们围坐在屋里火炉旁,有时候只是围坐在屋内、院落、广场进行地摊式的演唱,这种形式的演唱特点很随意,自娱自乐,既不妆扮角色也不表演,唱的都是民间流传的曲调,内容涉及对家乡亲人的思念,唱完就散,被称为“打坐腔”,这就是阳高二人台的发展雏形。这一阶段的二人台只有简单的伴奏乐器“四块瓦”,主要起到击打节奏的作用。“打坐腔”虽然是二人台的雏形,但在现在的二人台演出中仍然得以保留,但是“打坐腔”在演出形式上早已突破了传统演出模式,下图1是2007年阳高二人台“打坐腔”的演出形式,它在演出规模上进行了扩大,演唱者已经不再是随意的演唱,传统“打坐腔”演唱者都是男性,没有女性角色,这也是二人台舞台上经常出现男演员反串女演员的缘由,在之后的发展过程中逐渐有了女性参与的角色。除了有固定的乐队编制外,参演的人数也较多,伴奏乐器在“四块瓦”的基础上增加入了枚、四胡、扬琴等乐器,其中最引人关注的应该是加入了现代的电子键盘乐器——电子琴。有时还会加入低音提琴和一些打击乐器,这是一种文化涵化现象,即把来自异族群的文化因子添加到原有的文化体系中,从而使其结构产生一定的变化,这种因族群概念的扩展而得以适应。

图1.

2.“打玩艺儿”

二人台开始有了简单的化妆表演,由普通老百姓参与演出。演员和乐队在场内表演,两个人物角色“一旦一丑”采用一进一退方式走场表演,由于演唱者演唱时情不自禁,手舞足蹈,故发展为具有一定表情和舞蹈动作的形式,这种形式同时还吸收了阳高姊妹艺术中高跷、秧歌、道情、旱船等表演特点,“打坐腔”就逐渐发展成“打玩艺儿”或“二人班”。这一时期二人台发展为歌舞演故事阶段。

3.“风搅雪”

这是一种不同演出班社互相穿插演出的形式,人称“风搅雪”。“道情班”和“玩艺班”穿插演出,二人台依附于这种形式的表演艺术开始走上舞台演出,虽然这一时期的二人台还不具备独立演出的能力,但在表演形式上日趋完善。

4.“打软包”

这一时期的二人台艺术形式不断完善,有了商业性质的演出,如赶庙会婚丧大事等,此种形式多是“打地摊”,演出报酬有的给钱,有的给粮食。二人台的独立性更强,开始形成一些固定的演出班社,有了职业的演出班社,由演出班社的领导性人物组织演出,一般多以家族、相邻艺人组班,由长辈带领,因其道具服装比较简单,都装在几个包裹中,所以称其为“打软包”。

任何优秀艺术门类的产生及其发展繁荣都要经过一个长期的演变过程,只有在不断的演变中才能吸收优秀的艺术养分逐步完善成熟起来。

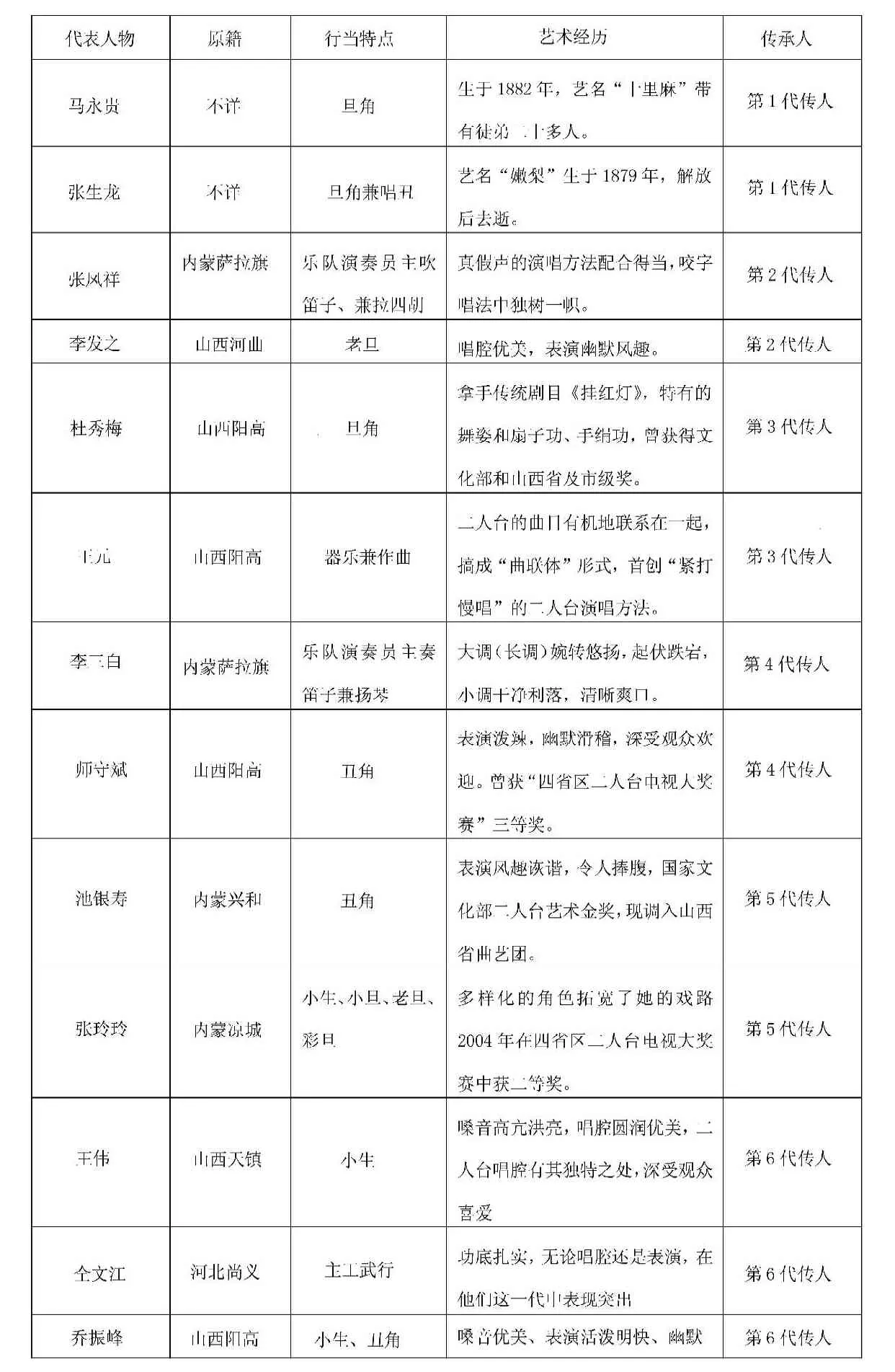

(二)阳高二人台传承谱系

阳高二人台能在现代主流文化的夹缝中生存,另外一个因素是它有一支专业的二人台队伍,他们承上启下、以老带新,不断丰富和发展了阳高二人台。从清朝时期的第一代传人到今天已经是第六代,这些传承人来自四面八方:有阳高本地的,也有来自内蒙古、河曲、河北等地的。由此可见,二人台艺术背后演出主体文化背景的交融性,对于推动其发展起到了营养滋润的作用。

表1.

二、现代剧团模式的生存变迁

笔者通过实地考察了解到:目前,山西省二人台剧团只有阳高一家,山西河曲县现在已经没有专业的二人台剧团,现有的一些民间二人台剧团也不再演出二人台剧目,而是改成了现代歌舞戏,阳高二人台剧团成了山西省唯一一家专业的二人台剧团。

剧团模式是艺术精神(意识形态)向艺术商品(物质形态)转化的媒介,本来是用以打发时间哼唱小曲的事情逐步演变成可以用以谋生的一种职业,这也成了记录中国传统音乐文化传承的特有方式。剧团模式是在解放后由地方政府组织成立的国营文化团体。各种剧种在新中国成立以后几乎都有独立的演出团,这也是社会主义文化的一大特色,从建国后到20世纪末,地方国营剧团对中国传统音乐的延续和发展起到了极其重要的作用,这一时期是传统音乐发展史上的一个繁盛时期,剧团演出成为普通大众精神消费和文化参与的重要组成部分。但是进入21世纪以来,受计划经济与市场经济转变的影响以及现代的文化多样性选择和新文化的冲击,人们的审美环境发生了翻天覆地的变化,传统剧团的经营迎来了史无前例的大挑战,很多剧团受经济发展的影响,走向衰落,优胜劣汰的自然淘汰法则,对于传统文化无意是一场“灾难”。正如马克思所说的那样“现代性使一切牢固的传统关系都被瓦解了,所有新的形式还没有固定下来就已经过时了一切固定的东西都融化在空气中,一切神圣的东西都被亵渎了”

(一)阳高二人台的生存状态

随着改革开放思想的不断深入,由政府和行政手段管理艺术团体的格局逐渐被打破,艺术团体从此要面向市场寻求生存和发展。由于艺术研究与实践发展的不平衡,使得二人台艺术观念、欣赏趣味以及审美理想发生了大幅度的转移。而且,在把握时代和文化命运联系方面,包括文化发展战略方面,缺乏一个持续的对文化理想、文化时代精神以及艺术价值取向的切实关怀和建构,加之艺术多元化价值取向和多元化发展中消极负面因素的影响,从而造成传统音乐的整体滑坡局面。在很长一段时期内,阳高二人台的生存主要通过以下几种形式来维持:一是民俗时节下乡演出,二是商贸时节交流会演出,三是红白喜事演出,四是城市茶座演出。

民俗时节演出主要是每年过年的时候,整个正月都在演出,尤其是配合正月十五元宵节,县里要唱二人台,不管是专业剧团还是业余团体都要参演。这种形式的演出,一般都是非赢利性质的演出,由政府组织,各乡镇单位积极响应,走街串巷,一起欢度新年。演出内容上包括高跷队,彩车队,锣鼓队,秧歌队,演唱队(扮演角色性质)等等,气氛活跃,喜庆祥和。此类演出是为了祈求来年风调雨顺,五谷丰收,因此年年都在演。

商贸时节的演出一般都是在夏季七八月份,县里要开商品交流会,二人台剧团就要组织演出工作。演出场地一般都在县城的广场上,演出时间一般在下午和晚上。这种形式的演出更多的是以赢利为目的,招揽外地商户,同时丰富本地群众的文化生活,也是消夏文化活动的重要组成部分。商贸性质的演出除了在本地进行外,二人台剧团也被请到外地演出参加当地的商贸活动。

红白喜事演出,一般都是民间的演出团体,条件好一些的人家办红白喜事的时候也会请二人台演出,这种性质的演出娱乐性突出,在专业剧团不紧气的时候,也参与此类演出,增加一些额外的收入。这种团队组织固定,其中有一人专门负责招揽此类业务。红白喜事的演出对二人台剧团的发展来说实属无奈,因为这类演出为了迎合部分人庸俗的欣赏趣味,在内容上一般比较低俗。

城市茶座演出,城市茶座面对的观众一般都是中年人和老年人,在茶座演出二人台,环境相对良好,演出程序上更加完整。茶座一般都有固定的舞台,有专门负责灯光和音响的人员,阳高县城就有此类的场所,一年四季都在演出。

(二)自我救赎与文化生态适应

进入21世纪以来,阳高二人台在民间流传广泛,造就了一大批人才,也取得了越来越好的发展势头。2007年9月,中国民间艺术家协会授予阳高县“中国二人台艺术之乡”称号,2009年,阳高二人台入选山西省第二批非物质文化遗产名录。2001年,阳高二人台艺术学校挂牌成立。一些老演员相继回团担任教师,培养后备人才,阳高二人台艺术摸索并初步形成了编、教、演三位一体,相互结合的发展模式,即由阳高二人台艺术研究基地组织编创剧目,阳高二人台艺校培养专业演职人员,阳高二人台剧团进行剧目的排演和实践。

1.守住传统音乐的根脉

“口头和非物质遗产,像是文物,但又不是不能再生的化石,它还是活着的艺术,因此它应该在保护继承的基础上不断创新。与时俱进是艺术的生命。如果艺术与时代,与人民远离,它很难得到人民的赏识,很难生存下去。这就需要改革旧的管理体制,改革艺术本身,特别是不断地创作出具有时代精神的、人民群众喜闻乐见的新作品,这样才能满足人民群众对艺术的需求。”很多人对阳高二人台艺术人的感觉就是一个字“土”,其实这是一个错误的认识,阳高二人台表现力上应该是具有“古”的韵味,它在唱腔、语言、以及表演等许多表达方式上都保存了中原古文化的珍贵财富,因此二人台的改革应该是在继承这些宝贵财富基础上的一种创新。继承二人台艺术独特的技能和表演手法,同时,在继承的基础上不断改革,当然不能因为戏剧的程式性和继承性就不敢去改革。重视阳高二人台的文化价值是不应该背离传统、摒弃地域文化优势,更不能完全改变它的艺术特点。

2.剧目及表演的整合演变

任何艺术都是来源于生活,然后走向生活,服务大众。“时至今日,无论是艺术学研究领域还是人类学研究都发生了很大的变化,艺术学不再把自己封闭在一个狭小的象牙塔中,认为艺术与日常生活无关,与民众的行为及社会无关,尤其是现代艺术越来越走向哲学、社会学和人类学。”阳高二人台缺乏新剧目的创作,现有的剧本不能够与时代发展同步,因此,它不能够真正反映当代农村的社会生活以及广大人民群众的喜怒哀乐,在文化传播方面也不能够及时与基层最广大的老百姓的思想情感进行互动去反映他们的思想情感。文化发展与老百姓的文化消费需求失衡的矛盾越来越尖锐,二人台要发展,必须要解决好这一矛盾。改革阳高二人台有如下方面;一是必须要改掉其演唱中低俗的内容,提升二人台的品味和价值,二是在语言表演上,改良发音方法,在不失本土语言特色的基础上,向普通话发音靠拢,巧妙地与人物形象结合,扩大观众群体。另一方面,改革二人台的剧目,吸引优秀的创作人才,多创作精品剧目。

从“打坐腔”到二人台小戏《借钱》,阳高二人台实际上也是“一树三枝”(包括民歌、说唱、戏曲表演),传统的二人台剧目基本上是一歌一剧、一剧一曲,每个剧目有它特定的唱腔,并有它的固定模式。有的剧目严格地说就是民歌演唱或者是扩展了的民歌演唱,只有少数传统剧目有一定的故事情节、人物形象和戏剧冲突,这少量的完整剧目也多是二人戏(小旦、小生、或小旦、小丑),多行当、多角色的大型剧目基本没有,正因为如此,该剧种才被称为“二人台”。

2004年,现代新剧目《借钱》一经推出,立刻获得了国家文化部二人台艺术金奖。《借钱》反映了在党的新农村建设中,两个农村妇女赶上了好政策,全家人勤劳致富,生活越来越美好的情景。还有小戏《调包计》,这个剧目获得了2006年山西省电视台春节晚会优秀剧目奖。剧目情节上包袱不断,现场演出时观众笑得前仰后合。该剧诙谐幽默、通过对公婆直爽、纯朴、又有些守旧的性格刻画,使得人物形象更加鲜明而具有代表性。《调包计》大胆创新了二人台的传统表演形式:首先,在人物设计上,突破了传统模式,不再是单一的二人戏(小旦、小生、或小旦、小丑),人物数量和角色根据剧情变化有所增加。其次,审美取向上也接近现代生活,人物造型和服装不再是单一的传统形式,舞台上的加入了很多时尚元素,时装表演的融入更加拉近了演员与观众的距离。再次,语言特点上,阳高二人台巧妙地在地方语言的基础上,向普通话靠近。这无形中扩大了观众范围,让更多的人能够听懂、喜欢阳高二人台。

贾春峰认为,在经济与社会的全面发展中,文化力是一种强大的内在驱动力。赵敬敏认为,文化力不仅可以弥补物质力的不足,推动欠发达地区发展,还可以推动欠发达地区社会经济的文化化和文化的经济化。阳高县每年都要举办两大赛事:一个是“杏花节暨大泉山古长城风光摄影大赛”(一般在每年的4月份);另一个是云门山旅游节(每年7、8月份),这两个活动,每年都能吸引来很多前来参与的观众和旅游者,阳高二人台也在这样的演出场域上进行演出,杏花园下,云门山上,大自然的景色与音乐融为一体,文化软实力的转型,二人台与旅游结合发展,符号化的音声景观,演出场域的转变,影响力也越来越大,阳高二人台传统剧目《挂红灯》,虽然是传统剧目,但是加入了新的创作思路,创新之处甚多,主要旋律没有太大变化,但是加入了灯笼舞、扇子舞、彩绸舞,发挥了二人台的技能表演,这些表演经导演重新编排,别有特色,十分出彩,也就是这一节目在第三届全国乡村青年才艺风采大赛上获得金奖。还有一出传统剧目《打金钱》,在表演形式上放弃了一生一旦演出的模式,而是扩展了演员阵容,由一生一旦角色变成了三对六位演员来表演,另外在演出服装方面,改良了旧的戏服,新服饰色彩亮丽,设计款式上传统与时尚结合,装扮起来具有强烈的时代感。还有新排演的现代戏《大泉山》,演出阵容庞大,反映时代心声,弘扬社会正气。

3.名人效应及国家在场

谈到阳高二人台的发展,必须要提到原生态歌手阿宝,他与阳高二人台剧团有着知遇之缘,在阿宝的艺术成长历程中,阳高二人台剧团起到了很大的作用。2005年阿宝参加中央电视台《星光大道》,阳高县二人台剧团乐队担任伴奏;人民大会堂阿宝个人演唱会,也是阳高二人台剧团乐队为其伴奏。正是阿宝在星光大道的夺冠,让人们开始更多的关注阳高二人台。多年来,阿宝一直有意于向全国推广阳高二人台艺术,从中央电视台的《星光大道》、《与您相约》、《魅力12》,到中央电视台戏曲春节晚会,农民春节晚会等晚会演出,都有阳高二人台的精彩演出,通过名人效应和新媒体,一门边缘的民间音乐在央视频频亮相,“国家”形象在场,对于文化发展势必是一个很好的引导。“国家”对来自民间的音乐通过主流媒体进行整合,产生了强大和有效的推动力量,进行意识形态的渗透和价值观的重塑,使国家在场于普通大众的“集体无意识”当中。

小结

阳高二人台有着广泛而深厚的群众基础。在当今快速发展的信息时代,众多传媒视听艺术猛力冲击大众的文化生活,但我们要看到二人台艺术顽强的生命力,尤其是我们仍要审时度势,充分利用好新媒体这把双刃剑,积极宣传和普及阳高二人台艺术,重视培养和引导群众的审美情趣,密切它与大众之间广泛的联系,引导一般群众精神文化的审美归宿,占领一定的艺术消费市场从而有更多的话语权。笔者认为,无论社会如何发展,中国传统音乐所固有的精神魅力都不能随着大众娱乐消费的市场运作进行没有规律的转变,我们不能一味的追求市场化的文化发展模式,更不能单纯以经济效益眼光对待任何事物的发展,作为传统文化传承和创造的历史见证者,我们这一代有责任守护民族文化的灵魂,使其不断繁荣并发扬光大。

[1]方李莉、李修建.艺术人类学[M].生活读书新知三联书店,2013

[2]鲁克义、郭士星、纪丁.山西戏曲概览[M].山西地方志编纂委员会办公室

[3]杨红.当代社会变迁中的二人台研究[M].中央音乐学院出版社,2006

[4]古塔、弗格森[美].人类学定位[M].华夏出版社,2005

[5][英]维克多·特纳.刘珩、石毅译.戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为[M].民族出版社,2007

[6]王秀玲.二人台戏班艺人生活现状调查[J].内蒙古大学学报,2008

[7]乔建中.论中国传统音乐的地理特征及中国音乐地理学的建设[J].中央音乐学院学报,1988

[8]杨红.中国传统音乐活态资源的整合研究[J].中国音乐,2008

[9]Clifford Geertz,The Interperetation Of cultures.New York:Basic Books.1973,p.452

[10]杜亚雄.民族音乐学的学科定位[J].交响,2000

[11]杜亚雄.民族音乐学≠音乐人类学[J].中国音乐,2009

(责任编辑朱默涵)

J616.22

A

1001-5736(2016)03-0189-5

燕阔(1980~),大同大学音乐学院讲师。