唐人在多元貨幣下如何估價和結賬

賴瑞和

唐人在多元貨幣下如何估價和結賬

賴瑞和

本文論證唐人常以錢數來估價,但結賬時,卻又不需要支付開元通寶類銅錢,可以用布帛或他物來付賬。這使人容易把唐代各種估價和定税的錢數,如青苗税錢和兩税錢,誤以爲是須交付實體的銅錢。本文引用敦煌吐魯番文書,以及史書上的其他實例,以發其覆,即論析唐人在多元貨幣環境下,這種特殊的用錢慣例。學界當然知道唐代有所謂“折錢”的做法,但究竟怎樣實際操作計算,卻無深論,細節不明。本文以實例詳細論證唐代錢數的估算(unit of account)功能,遠比結賬(means of payment)功能更爲重要,且兩者經常可以分開: 以錢數估價或估税,卻不一定要以銅錢來付賬或交税。唐人善用估價法和湊數的方式,進行各種交易買賣和繳税,解決了銅錢長期短缺的問題。唐代的這種用錢現象,可以在古代世界史上找到許多類似案例。

關鍵詞: 唐多元貨幣估價功能結賬功能布帛貨幣唐銅錢

一 唐代的多元貨幣

唐代經濟和貨幣史上,有一個難解的問題,至今似未有人深論。那就是: 唐代史料和出土文書中所見的那些標價,比如米1斗20文,其真正含義是什麼?現代人用慣了單一貨幣(金屬錢幣及其衍生品紙鈔),見到這樣的標價,大概都會很直觀地以爲,米1斗既然標價是20文,那唐人當然就要用20文的開元通寶類銅錢,纔能買到。*中文的“貨幣”、“銅錢”和“錢幣”等詞,含義不同,但卻很容易混淆。本文所説的“貨幣”,是最廣義的一種“錢”,等於英文所説的money或currency,可以包括銅錢、錢幣等鑄造的金屬幣(coin),以及其他具有貨幣功能的物品,如穀物和布帛。本文所説的“銅錢”,則僅指開元通寶、乾元重寶、會昌開元通寶一類的唐代鑄幣。“錢幣”則一般指西方古今的金銀幣,或其他金屬幣。但唐代的實際交易,是否如此呢?本文認爲,應當不是如此單純,因爲唐代的所謂“錢”,及其基本單位“文”和“貫”(一千文),在這種場合,並非指實體的開元通寶等類銅錢,而只是一種便於估算的單位(unit of account),一種“抽象的虛擬錢”,好像一個數學單位,用於估價罷了。真正交易時,唐人不必付銅錢,也經常沒有銅錢可用,因爲唐代長期鬧“銅錢荒”,銅錢鑄造量和供應量,從唐初到唐末,始終不足。*鍾興龍《唐代鑄幣量考》,《中國經濟史研究》2010年第2期,頁76—81;徐東升《唐代鑄錢散論》,《中國社會經濟史研究》2007年第2期,頁13—19;宋杰《貨幣與物價》,收入寧可主編《唐代經濟通史·隋唐五代經濟卷》,北京,經濟日報出版社,2000年,頁457;Denis Twitchett, Financial Administration under the T’ang Dynasty, Cambridge University Press, 1970, pp. 77-83; Helen Wang, “Textiles as Money on the Silk Road?” Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), p.168; Chang Xu徐暢, “Managing a Multicurrency System in Tang China: The View from the Centre”, trans. Helen Wang, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April (轉下頁)許多時候,唐人其實是以該標價錢數等值的麻布或絹練等織品,去購買米糧、鹽和其他商品,或從事更大宗的交易,比如買賣牲口、麥粟、房宅和農田等等。許多時候,唐代的布帛用作貨幣,也比銅錢具有更多的優點。*(接上頁)2013), pp. 223-224,243-244.

換句話説,唐代的“錢”常常只是用作估算和估價的單位,往往不是交易時的付款媒介。在唐代,錢的估算功能,遠比它的結賬功能更爲重要。*嚴格説來,貨幣的結賬(means of payment)功能,跟它的交換媒介(medium of exchange)功能,並不完全對等。但也有不少經濟學家,認爲這兩者基本相同,不必太拘泥兩者的區分。詳見Bill Z. Yang, “What Is (not) Money? Medium of Exchange ≠ Means of Payment”, The American Economist, 51: 2 (Fall 2007), pp. 101-104. 在Bill Yang的定義下,唐代的銅錢,像任何貨幣一樣,具有結賬功能,也有交換功能,但都不如它的估價功能那麼重要。釐清了這點,我們纔能看清唐代的公私交易和税法是如何進行的,也纔能澄清唐代經濟和貨幣史上一些重大課題: 比如唐代是如何同時有效地行用三種主要的貨幣即銅錢、布帛和穀物?兩税法爲何以錢數定税額,卻又可以用布帛和穀物等交納?唐後期的虛估和實估,常令今人迷惑,又是怎麼一回事?這些都要從錢的估算功能角度去理解,纔能得到圓滿解答。

本文所説的“多元貨幣”(multicurrency),用於唐代貨幣和經濟的場合,似乎很突兀、很新奇。不明就裏者,甚至可能批評説,這只是名詞的標新立異。其實,這名詞並非筆者所發明。就我所知,它第一次用於唐史學界,是在2013年,英國老牌漢學刊物《皇家亞洲學會會刊》(JournaloftheRoyalAsiaticSociety)第二期的一個專號《絲路上織品用作貨幣》(Textiles as Money on the Silk Road)中。此專號的兩位主編,分别是大英博物館主管中國錢幣收藏的專家汪海嵐(Helen Wang)博士,和美國耶魯大學歷史系的絲路史專家韓森(Valerie Hansen)教授。專號共發表了十篇英文論文,外加一篇《導言》。單看專號標題,就知道它有新意,很有“修正”的意味,目的是改寫唐代的貨幣史。撰稿人除了兩位主編外,還包括一支國際研究團隊: 中國的王炳華、段晴、榮新江、趙豐、王樂、徐暢,加拿大華裔學者盛餘韻(Angela Sheng),日本的荒川正晴,法國的童丕(ric Trombert)。他們從各種角度,探討絲路上“織品用作貨幣”的種種課題,更證以大量敦煌和吐魯番出土文書,生動勾畫出布帛等織品如何在唐人的日常生活中,被廣泛當作貨幣來使用的。這專號無疑是唐代貨幣史研究中,一座嶄新的里程碑。

就在這本專號中,唐代的“多元貨幣”,是個經常出現的名詞,也是討論主題。它比唐人如元稹所説的“錢帛兼行”,*李埏《略論唐代的“錢帛兼行”》,《歷史研究》1964年第1期,頁169—190。此文的修訂版,收在李埏《不自小齋文存》,昆明,雲南人民出版社,2001年,頁236—272。“錢帛兼行”此詞,似原出自元稹的《錢貨議狀》:“竊見元和已來,初有公私器用禁銅之令,次有交易錢帛兼行之法,近有積錢不得過數之限。”元稹所説的“錢”,僅指銅錢,並不指“貨幣”。見《元稹集校注》卷三四,北京,中華書局,2011年,頁939。涵義更廣,更全面,可以包含穀物貨幣和其他種種貨幣代用品。此外,專號中還經常出現了一個相關的名詞“多元貨幣體制”(multicurrency system),特别是徐暢的那篇論文,以一種宏觀的視角,重新審視了唐代的多元貨幣政策。*Chang Xu徐暢,“Managing a Multicurrency System in Tang China: The View from the Centre”, trans. Helen Wang, pp. 223-244.作者另有一個中文版,與英文版有異,各有偏重,見徐暢《唐代多元貨幣體制的運營——基於中央的視角》,吐魯番學研究院、吐魯番博物館編《古代錢幣與絲綢高峰論壇暨第四届吐魯番學國際學術研討會論文集》,上海古籍出版社,2015年,頁73—86。

多元貨幣這種説法,在歐美晚近數十年來的貨幣史研究中,屢見不鮮,已成了一種主流論述,跟以往傳統的貨幣史,只專論金屬錢幣(coin)大異其趣。*例如,近年有一本極具顛覆意味的大作: David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, New York: Melville House, 2011. 此書有臺灣中譯本: 《債的歷史: 從文(轉下頁)其重點是,所謂貨幣,不該只有金屬鑄幣,還可以包含多種過去爲學者所忽略的實物貨幣。例如,希臘荷馬時代的牛,經常被當作貨幣的估算單位來使用,如一艘船值得多少頭牛等等。*(接上頁)明的初始到全球負債時代》,羅育興、林曉欽譯,臺北商周出版,2013年。作者在原書p.21説,債一定牽涉到貨幣的使用,所以債的歷史,實際上就等於是貨幣的歷史。*David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, p. 59.美國維吉尼亞州的煙草種植業,在英屬殖民地時期,曾經通過一條法律,規定商家必須接受他們的煙草爲貨幣。*David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, p. 75.當前學界整個研究趨勢是,盡量跳脱過去“錢幣至上”的思考模式,以更宏觀的視野看待古代社會如何善用多元貨幣而從事各種商業和經濟活動。*David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, pp. 21-24.若單純以金屬錢幣(銅錢、銀幣等)看待當時的經濟活動,好比以管窺天,難窺全豹。過去中外有不少號稱貨幣史(history of money)的著作,*如彭信威《中國貨幣史》,上海人民出版社,1988年第二版。恐怕只能説是錢幣史(history of coinage)研究,它們的共同的特點是高估了金屬錢幣的重要性,忽略了同時代的其他貨幣的歷史作用。近數十年來,歐美的貨幣史研究,其典範逐漸轉移,出現不少“修正主義”觀點的論著,以多元貨幣的研究取向,放寬視角,把古代所有可以當作貨幣使用的物品,都納入研究範圍內,和錢幣一起來作整體的考察。*例如,W. V. Harris, “A Revisionist View of Roman Money”, Journal of Roman Studies, 96 (2006), pp. 1-24. 這篇論文開頭第一段,就開宗明義表明是“修正主義”的觀點,大力反對把羅馬帝國的貨幣,像傳統的羅馬史學者那樣,看成只有錢幣。

因此,我們應當把唐代的三大類貨幣,放在一起研究,不應孤立。唐代不僅有銅錢一種,還有織品(麻布、絹、練等),以及穀物(麥、粟和米等)貨幣。這三大類貨幣,各有不同的特徵和優缺點,在唐代同時並行使用,又很能夠互補長短,使唐代的各種經濟活動,如賦税、糴粟、買賣、賒賬和借貸等,運作得更爲順暢。若單純靠開元通寶等銅錢,唐代的經濟恐怕早已崩潰,因爲正如上文所説,唐代經常在鬧“銅錢荒”。銅錢只占整個貨幣供應(money supply)的大約10%,*Valerie Hansen and Helen Wang, “Introduction, Textiles as Money on the Silk Road”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), p. 155.遠遠不如織品和穀物所占的比重那麼高。幸好,唐代不是只靠銅錢,它還有織品和穀物,可以同樣發揮貨幣功能,纔能撑過那二百九十年的歷史,直到宋代紙鈔和其他信用貨幣(credit money)的興起,慢慢取代織品和穀物的貨幣功能。

本文擬論證唐人在日常生活中,如何在當時的這種多元貨幣環境下,同時並行使用三種主要貨幣,進行估價、交易和結賬。*唐代的貨幣,還不只這三種,如嶺南用金銀,但這屬於地區性的特殊案例,尚未遍及全國,此不論。最早的研究見加藤繁《唐宋時代金銀之研究: 以金銀之貨幣機能爲中心》,中國聯合準備銀行調查室編譯,北京,中華書局,2006年新排印本。最新且更深入的論述,見王承文《晉唐時代嶺南地區金銀的生產和流通——以敦煌所藏唐天寶初年地志殘卷爲中心》,《唐研究》第13卷(2007),頁505—548;王承文《論唐代嶺南地區的金銀生產及其影響》,《中國史研究》2008年第3期,頁45— 66。

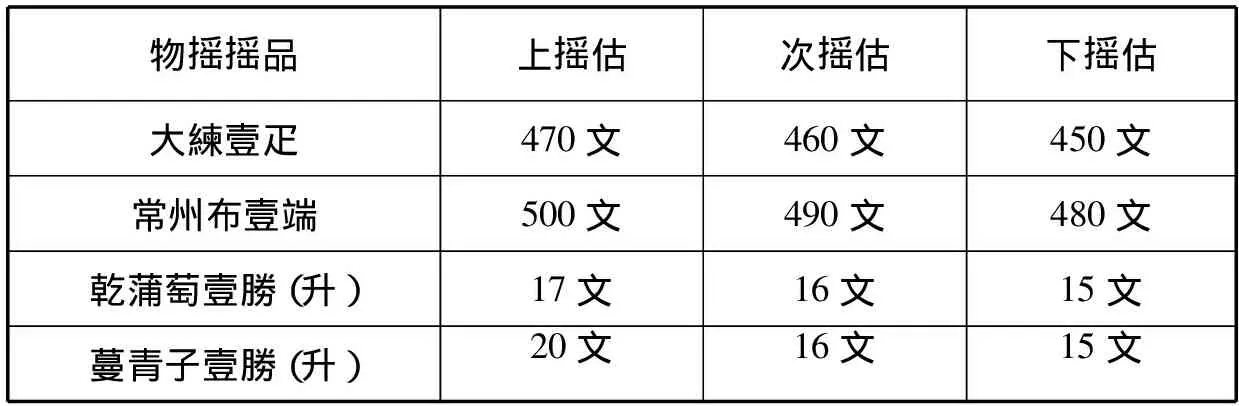

二 交河郡市估案與河西豆盧軍糧牒

唐代的估價表,最有名也最珍貴的一個實例,要算玄宗天寶二年(743)交河郡(即西州,治今新疆吐魯番)的市估案出土文書,由日本大谷探險隊於二十世紀初在吐魯番盆地古墓發現,現藏日本奈良龍谷大學。*錄文見池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,東京大學東洋文化研究所,1979年,頁447— 462。池田溫對這批文書作了最詳細的研究,大抵釐清了文書的性質和作用。*池田溫撰,韓昇譯《中國古代物價初探——關於天寶二年交河郡市估案斷片》,《唐研究論文選集》,北京,中國社會科學出版社,1999年,頁122—189。此文原發表在日本《史學雜誌》1968年第77卷1—2期。中文版更詳細,附有池田溫1998年寫的《補記》,補充了另兩段市估案斷片。在這份估價表上,“幾乎所有物品都用錢來表示價格,只有馬、駝類纔用大練、小練的疋數表示”。*池田溫《中國古代物價初探》,氏著《唐研究論文選集》,頁154。表上的物品,林林總總,多達三百多種,上至粟麥,下至農家耕種用的肥料“糞”,都在其中。而且,它們都有三個等級的估價。這裏且抽樣選出數種物品及其估價,列爲表一,以見一斑。

表一 交河郡市估案物品估價抽樣

我們最大的疑問是: 當時在交河郡,如果有人要買這些物品,真的需要用實體的開元通寶銅錢買嗎?

池田溫沒有討論這個問題,既未説是,也未説不是,似乎避開了這個燙手的問題,或以爲這不是個問題。其他學者也同樣沒有涉及這點。*盧向前《唐代前期市估法研究》,中國敦煌吐魯番學會編《敦煌吐魯番學研究論文集》,上海,漢語大詞典出版社,1991年,頁693—714;趙貞《唐代的“三賈均市”——以敦煌吐魯番文書爲中心》,《中國社會經濟史研究》2012年第1期,頁8—12。但現代唐史學者一般恐怕都會認爲: 是的,要買當然要付開元通寶銅錢。然而,本文認爲,答案應當爲“不是”,因爲這份市估案上的錢數,只是一個估價、參照的單位。購物者應當是以布帛或其他等值的物品來付賬,只要賣主接受即可。這就是唐代交易的常態,例證很多。

例如,敦煌文獻P.3348V《天寶六載(747)十一月河西豆盧軍軍倉收納糴糧牒》(見文末附圖一),*錄文見池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,頁468。參見《法藏敦煌西域文獻》(23),上海古籍出版社,2002年,頁273下。下簡稱《法藏》。就有當地的豆盧軍以小生絹向一名行客糴粟的案例,清楚展現了唐代這類交易是如何進行的,其過程相當科學而且細密:

17行客任悊子粟壹伯捌碩陸斗斗估廿一文計錢貳拾貳貫捌伯

18陸文,折給小生絹陸拾疋疋估叁伯捌拾文

這條賬目記載的是行客(遠途商人)任悊子,運來粟共“壹伯捌碩陸斗”。碩是敦煌用字,同“石”,一石爲十斗。壹伯捌碩陸斗,即 1086斗,合公制6516公升(1086×6)。*本文所用的唐制和公制換算,皆根據胡戟《唐代度量衡與畝里制度》,原載《西北大學學報》1980年第4期,後收入《胡戟文存》,北京,中國社會科學出版社,2000年,頁348—361,以及楊際平《也談唐宋間敦煌量制“石”、“斗”、“馱”、“秤”》,《敦煌學輯刊》2000年第2期,頁16—21。這兩篇論文,以唐代出土實物和文書爲例證,論及唐代度量衡制和公制的轉換,並附有詳細的演算方式,最爲有據可信。豆盧軍向他糴粟,但沒有銅錢,最後便以60疋小生絹來結算。問題是,這60疋是怎樣計算出來的?是由豆盧軍隨意決定的嗎?顯然不可能,一定是經過當時市場上的標準買賣程序,精密估算出來的。

首先,他們要先計算這1086斗粟,在市場上值多少錢。這時,市估案便可以派上用場了。當時的估價是粟每斗21文,因而得出這批粟總值22806文(1086×21),即文中所説的“貳拾貳貫捌伯陸文”。然後,他們還要再作第二回的計算: 這個錢數,值多少疋小生絹?一查市估案,小生絹每疋估380文,求得60.0157疋(22806÷380),最後豆盧軍取整數爲60疋,付給行客,交易完成。

這裏可以看到,買方並沒有使用實體銅錢來結賬,但買賣雙方卻以“抽象的錢”來作估算單位,最後買方又以另一種貨幣(絹)來結賬。整個買賣看來是以敦煌市估案之類的官定估價作基礎,或以雙方協商好的一個當時市場估價來進行。這個案例證明唐代即使不使用實體銅錢,也可以圓滿完成一宗交易,而且還是相當大規模的交易,涉及的粟高達六千多公升。由此看來,交河郡市估案之類所出現的錢數,都不是指實體錢,只是作估價使用,供官府和民間交易時參考。最後結賬時,買方可以使用布帛或其他等值物。然而,錢在這裏還是扮演了一個關鍵角色: 只不過它變成了單純的估算單位,並非付款媒介。這樣的交易方式和估算法,不只實行於敦煌吐魯番地區,同時也廣泛行用於整個唐代中原和江南等地區,下文將詳論。

有一個問題是: 爲什麼買賣雙方要做這樣的兩次換算?好像多了一道手續,難道不能用一個固定的粟和絹比價(比如這裏的18.1),只做一次換算就好嗎?答案: 因爲唐代的物品估價,每天(或至少每十天)都可能不同。兩次換算纔能真正反映物品估價的上下起落,就像現代期貨市場上的農產品價格那樣,可能每分每秒都不相同。站在賣方的立場,賣主任悊子當然希望粟的當天估價越高越好,而絹的當天估價則越低越好。假設過了十天,粟的估價從原本的每斗22文,微升到23文,而絹的估價則從原本每疋380文,微跌到370文,則任悊子運來的這批粟,將可以賣得更好的價錢: (1086×23)÷370=67.5疋絹,比他十天前所賣得的60疋,多了12.51%的收入。如果只用一個固定的粟和絹比價,只做一次換算,則無法反映粟和絹的這種每天的估價變動。粟和絹的比價,如果要反映每天估價的起落,則無法固定,必須也每天隨着上下變動。那就等於每天都要做這樣的兩次換算,纔能取得一個最新的比價了。錢數的估算功能,在這裏展露無遺。如果唐代的物品沒有這種錢數估價,市場交易恐難以進行。

這位任悊子,既然是一名“行客”,一個長途商販,他應當非敦煌人,來自外地。現在他把運來的粟,在敦煌賣了,得到60疋生絹,對他來説,這應當比得到一大筆銅錢更有用處。因爲他可以把這60疋絹,運回他的家鄉,或運到下一個地方去繼續轉售,賺取兩地不同絹價的差額。60疋絹的重量,以每疋459公克計算,*趙豐《唐代西域的練價與貨幣兑換比率》,《歷史研究》1993年第6期,頁179;趙豐《敦煌絲綢與絲綢之路》,北京,中華書局,2009年,頁251。只不過是大約27.54公斤(60×459公克),只比今人乘搭飛機一般攜帶20公斤托運行李略重一些罷了,並不難隨身攜帶。

相比之下,假設任悊子收到的是銅錢,那麼這筆銅錢的重量是十分驚人的,絕非他一個人可以搬動。《通典·食貨典九·錢幣下》:“大唐武德四年,廢五銖錢,鑄‘開通元寶’錢。每十錢重一兩,計一千重六斤四兩。”*《通典》卷九,北京,中華書局點校本,1988年,頁199。唐代1斤=16兩=680公克。以此換算,一千文(一貫)的銅錢,重達4.25公斤。*不過,《唐六典》卷二二又説:“舊法每一千重六斤四兩,近所鑄者多重七斤。”所謂“近”,指《唐六典》成書於開元二十七年(739)前不久。重七斤,則等於4.76公斤,即更重一些。北京,中華書局,1992年,頁579。2000年元月,洛陽市文物工作隊在唐東都西苑遺址區,發掘出一批唐代開元通寶錢窖藏,共有8019枚銅錢,重33.3千克。以此計算,每枚銅錢平均重約4.15克,一貫(一千枚)重4.15千克,非常接近《通典》所記的4.25千克。見俞涼亘《唐東都西苑遺址區開元通寶錢窖藏清理簡報》,《中國錢幣》2001年第1期,頁50—55。這意味着,《通典》的記載得到了考古出土實物的證實。如果任悊子賣粟,堅持以銅錢結賬,那這些銅錢重約96.92公斤(22806文=22.806貫×4.25),比生絹27.54公斤,重了多達69公斤。在這種情況下,即使豆盧軍有足夠的銅錢支付,恐怕任悊子都寧取生絹。何況,生絹還能再轉售。

唐代以布帛爲最通行的三大貨幣之一,但卻常以錢爲估算單位。我們不妨再舉一敦煌文獻P.3348V《天寶四載河西豆盧軍和糴會計牒》爲例(見本文末附圖二):*錄文見池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,頁466;又見《法藏》(23),頁276上。

53捌拾叁疋壹丈玖尺壹寸大練,准《格》

54給副使李景玉天寶四載春

55夏兩季祿粟壹伯貳拾碩

56直斗估卅二文,計叁拾捌貫肆伯

57文,折給上件練疋估四百六十文,不籴斛斗*“不籴斛斗”的意思是,豆盧軍分配到中央發來的二萬疋布帛,絕大部分都拿來購買穀糧,只有這83疋多的大練,沒有用於糴糧,而發給李景玉作祿,所以這裏説這批練,“不籴斛斗”,不用於糴糧。斛斗爲穀糧的代稱。

這條賬目的意思是: 河西豆盧軍在天寶四載(745)付給軍副使李景玉83疋19尺又1寸的大練。此文書前面的第48— 49行,還有兩行文字,説明這是一種“祿直”: 依《格》給祿直,《格》指《金》部格,“給副使祿直”,即言李景玉當年春夏兩季祿的總值。唐代官員有俸又有祿: 俸是主要的收入,祿只是“糧食津貼”一類的補助。祿通常以粟估算,每兩季發一次,於此正合。俸則以錢數估算,這裏未提及,但李景玉應當還有俸料。*唐代官員的俸祿,是個異常複雜的問題。詳見陳明光《唐代財政史新編》,北京,中國財政經濟出版社,1991年,頁72— 90,112—115,213—215;李錦繡《唐代財政史稿》(3),北京,中國社會科學文獻出版社,2007年新排印本,頁24— 42。賬目上記載,他應當得到的祿是120碩(石)的粟。然而,他實際收到的卻不是粟,而是83多疋大練。這中間經過了兩次的換算。120石粟,等於多少大練,如何換算?這顯然不是豆盧軍官員能任意爲之的事,而是要經過市場買賣估價機制精確計算出來的。於是,市估案又可以再次派上用場了。這便是這條史料最吸引人處,可以佐證唐人是如何靈活使用穀物(粟)、織品(練)和銅錢三大類貨幣,來估價和結賬,其精巧處,似超出學者的想象。

首先,粟120碩,等於1200斗。以每斗32文的估價,把這筆祿,先換算爲錢數38400文(1200×32)。然而,李景玉並沒有得到實體銅錢。接着,豆盧軍又把這筆純粹估算用的“抽象”錢,以每疋460文的估價,再換算爲大練(38400÷460),求出李景玉實際可獲得83.4782疋大練,也就是83疋19尺又1寸,真是一寸也不差。兩次換算的經過,涉及的貨幣有穀物、銅錢和織品。

從以上這兩個案例,可以知道唐人使用貨幣的靈活情狀。他們想出了種種方法,克服同時行用多元貨幣可能出現的一些難題,比如在交易買賣時,經常要經過二次不同的貨幣換算。這份 P.3348 文書上的所有糴粟賬目,都經過這樣的二次換算。乍看之下,這樣的換算好像很麻煩,但其實很簡單,因爲這種換算,完全是紙上作業。可以把這二次換算,簡化成一次,一氣呵成: 1200×32÷460=83.47疋。不必用上實體銅錢。

李景玉的春夏兩季祿,是以粟爲估算單位。但敦煌此時看來缺少粟,或豆盧軍基於其他原因,不能發粟給他,只能以織品大練替代。這是完全可以理解的,唐廷在安史之亂前,每年把大量的織品輸往敦煌和西北地區,作爲軍用和軍人的俸祿。這些織品,原出自中原和江南農民所繳交的庸調税物。*楊際平《天寶四載河西豆盧軍和糴會計文書研究》,《中國社會經濟史研究》1992年第3期,頁19—32。Masahiro Arakawa荒川正晴,“The Transportation of Tax Textiles to the North-West as part of the Tang-Dynasty Military Shipment System”, trans. Valerie Hansen, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 245-261.豆盧軍分配到許多這類織品,但缺乏穀物(從P.3348V文書可見,它經常需要在當地糴粟),也沒有那麼多的銅錢,比起中原地帶敦煌等西域地區銅錢更缺乏。所以,李景玉領到的是大練。這跟中原官員領到的祿多爲穀粟,大不相同。但織品在唐代,也是很有用很方便的貨幣,比起銅錢更輕,更便於攜帶。李景玉領取了大練以後,可以用它在市場上購買穀粟和其他民生物品,也可以留下一些大練,來給自己和家人縫製衣物等。織品和穀物貨幣,都可以這樣一物二用,比銅錢更靈活。

傳統的貨幣史家和唐史學界,一般都過於高估銅錢的重要性。可能會有疑問: 爲什麼朝廷不把銅錢輸往西北地區去供軍?銅錢可以輕易分成小額來使用,不是更方便邊區的軍用和買賣嗎?

然而,這是現代人的想法,在唐代卻不合實際。銅錢固然有容易細分爲小額的優點,但它卻有一大致命的缺點。唐的開元通寶錢太笨重,比同值的練和絹等織品更重。前面我們已經見過任悊子賣粟的案例,知道唐代銅錢一貫重達4.25千克。如果李景玉的祿折合領取銅錢的話,那這些銅錢重達約163.2千克(38400文=38.4貫×4.25),恐怕不是他一個人所能搬動或攜帶的。相比之下,他最後領到的83多匹練,以練每疋約344克計算,*趙豐《唐代西域的練價與貨幣兑換比率》,《歷史研究》1993年第6期,頁179;趙豐《敦煌絲綢與絲綢之路》,北京,中華書局,2009年,頁251。其總重量只不過是28.6千克左右(83×344克),一個人就能搬動。練是唐各種絲織品中最輕者之一(比絹更輕)。*練“是由生絲織造並煮熟脱膠後的平紋織物”。見趙豐(Feng Zhao)和王樂(Le Wang)的英文論文“Glossary of Textile Terminology (Based on the Documents from Dunhuang and Turfan)”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), p. 351. 所謂“膠”,其實是生絲中的一種蛋白質,叫“絲膠”(sericin)。把此“膠”脱去,便使得練變得比絹更光滑、更白、更輕,也比絹的價格更高。見Angela Sheng, “Determining the Value of Textiles in the Tang Dynasty: In Memory of Professor Denis Twitchett (1925-2006)”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (轉下頁)這正是唐朝把內地絲織品税物大量輸往西北供軍的一大原因,因爲一來它出自農人所交的庸調税物,來源不缺,二來它重量又輕,比銅錢更方便長途運輸。*(接上頁)(April 2013), p. 191. 關於絲膠,中英文現代科學研究論文極多,可舉二例,以見一斑: 孫迪、蔣耀興、張順平《低溫等離子體處理對真絲織物絲膠溶解性的影響》,《絲綢》2014年第12期,頁11—14;董雪、盛家鏞、邢鐵玲、陳國强《絲膠蛋白的研究與應用綜述》,《絲綢》2011年第12期,頁16—21。

唐代文獻中常見“輕貨”一詞,指的就是絹練等織品。“市輕貨”便是把在江南收到的穀粟和銅錢等笨重税物,轉購爲絹帛,以便長途運輸到京師和西北等地。在安史之亂初期,江淮租庸使第五琦就曾向肅宗獻策這樣做,以供軍用。《資治通鑑》記此事云:

第五琦見上於彭原,請以江、淮租庸市輕貨,泝江、漢而上至洋川,令漢中王瑀陸運至扶風以助軍;上從之。*《資治通鑑》卷二一九,北京,古籍出版社,1956年,頁7001—7002。《通鑑》此處的敍事,比兩《唐書》略詳,故引之。

第五琦因爲完成了這項使命,成功地把輕貨絹帛運到關中,解決了肅宗的軍餉問題,唐軍士氣大振,得以收復長安。第五琦本人也因而官位高升,幾年後就官至宰相。

唐廷即使想把銅錢輸往西北,恐怕也無能爲力。因爲中原的銅錢原就短缺,只能在城市及其周邊地區流通,供小額交易使用,*李埏《略論唐代的“錢帛兼行”》,《不自小齋文存》,頁242—252。沒有多大剩餘以供輸往敦煌等地。何況銅錢又那麼笨重,何苦千里迢迢運往西北?不如轉運布帛。這就是唐代敦煌和吐魯番等地盛行以織品作爲貨幣的一大原因。

今人用慣了金屬貨幣,往往以爲其他非金屬貨幣是低等的,甚至是原始的。*例如,老派經濟學人安齊格(Paul Einzig, 1897-1973)所著的Primitive Money: In Its Ethnological, Historical, and Economic Aspects, London: Eyre and Spottiswoode, 1948.然而,現代也頗有一些有卓識的學者,認爲織品貨幣優於金屬銅錢,更適合唐人當時的物質生活。*例如,李埏《略論唐代的“錢帛兼行”》,《不自小齋文存》,頁236—272;Michel Cartier, “Sapèques et tissus l’époque des T’ang (618-906): Remarques sur la circulation monétaire dans la Chine médiévale”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 19: 3 (Sep., 1976), pp. 323-344; Valerie Hansen and Xingjiang Rong, “How the Residents of Turfan used Textiles as Money, 273-796 CE”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 295-296.若以敦煌文獻P.3348V所反映的唐代情況來説,織品貨幣充分展現了它的貨幣功能,不但完全不遜於銅錢,而且比銅錢更具優勢。上文提到的重量輕就是優點之一。另一大優點是,織品貨幣非常適用於大額的交易。這份敦煌文書所記載的,除了李景玉此條外,其他條目涉及的都是大宗交易,詳細記錄了豆盧軍府如何以練和絹等織品,向民間購買數量龐大的各種粟、青麥和小麥。單是天寶四載這一年,它購糧所花費的總疋數,就高達二萬疋。

綜上所論,我們可以得出一條很重要的定律: 唐人可以不必用實體的銅錢來結賬,但卻經常需要以錢作爲估算單位。錢的這種功能,在以往的唐代經濟史和貨幣史研究中,似乎未見有學者論及。一般都説這只是單純的“折錢”或“折納”(此兩詞意義,皆含糊不清,須加説明和演算)、“以絹易粟”,甚至稱之爲“物物交換”了事,以致錢的估算功能,被忽略了,陰晦不顯。

三 爲何以錢爲估算單位

爲什麼唐代的銅錢不足,但卻常常以錢來作估算單位?唐代另兩大貨幣(布帛和穀物),也可以用來作估算單位嗎?

最簡單的答案是: 以錢估價,最爲精準。因爲錢是十進制,1000文爲一貫,最方便計算。更重要的是,錢可以細分爲很小的單位,比如3文(三個銅錢)。在交河郡市估案中,池田溫曾指出,有些物品的估價,還出現比文更小的“分”。例如糠酢(上估二文、次估一文五分、下估一文);三寸釘(上估一文二分、次估一文、下估一文五分)。*池田溫《中國古代物價初探》,氏著《唐研究論文選集》,頁155。事實上,開元通寶實體錢中,並無“分”的單位,但估價卻用上了“分”,更證明這種估價的錢數,純粹是一種虛擬貨幣,純紙上作業,爲了估價更精準,甚至不惜用上虛擬的“分”。唐人交易時,不可能用“分”來付賬,但數量大一點的購物,也可以把這些“分”累積爲“文”。用“分”估價可以使估價更精細。

布帛是通行貨幣,當然也具有估算價值的功能,也可以作估算單位使用。例如,池田溫指出,交河郡市估案中,雖然絕大多數物品是以錢來估算,但馬和駝類,卻是以帛的疋數來估算。《法苑珠林》有這麼一條記載:“皇后捨所寢衣帳,準價千匹絹,爲舍利造金棺銀槨,彫鏤窮奇。以龍朔二年送還本塔。”*《法苑珠林校注》卷三八,北京,中華書局,2003年,頁1214。這是説,皇后所捐贈的“衣帳”,其價值“千匹絹”,顯示布帛也可用來作估價和估算單位。

布的標準單位爲端,絹的單位爲疋(匹)。一端爲50尺,一疋爲40尺(一尺等於公制29.5cm),尺之下還可分爲寸和分單位,然而端疋都不是十進制,在計算小位數時,相當不便。不過,如果是計算整數,比如一匹馬,一頭駱駝,或一所房子時,以多少疋來估算,也相當可行。這些物品都以整數出售,不可能像米粟等物那樣,有零星的數字,如前例的1086斗粟。但買馬不可能説要買5.34匹馬,所以馬的估價,可以直接估每匹馬35疋絹,或更方便。比如唐後期著名的回紇馬,估價一般爲40疋縑。*傅樂成《回紇馬與朔方兵》,《漢唐史論集》,臺北,聯經出版公司,1977年,頁305—317;章群《唐代之馬匹貿易——兼論唐予回紇馬價絹的性質》,淡江大學中文系編《晚唐的社會與文化》,臺北,學生書局,1991年,頁329—353。這或可解釋,爲何交河郡市估案中,馬和駝類都用了帛的疋單位來估價。但這也可能只是各地習慣的不同。在敦煌地區,便可見到馬以錢數來估價。例如,四川省圖書館所藏的一件敦煌文書殘片上,就有這樣的記載:“上家生細敦父馬壹匹,直柒拾仟文;次陸拾伍仟文”等等。*此文書殘片釋文和討論,最初見於張勛燎《敦煌石室奴婢馬匹價目殘紙的初步研究》,《四川大學學報》1978年第3期,頁85—91;更詳細的研究見朱雷《敦煌所出〈唐沙州某市時價簿口馬行時估〉考》,唐長孺主編《敦煌吐魯番文書初探》,武漢大學出版社,1983年,頁500—518。王仲犖的遺著《金泥玉屑考》也收集了不少唐內地以錢數估馬價的史料。*《金泥玉屑考》,北京,中華書局,1998年,頁151—154。不過,整體而言,布帛不如錢數那樣方便計算。所以不論是在西域或內地,唐代最主要的估價估算單位,特别是唐後期,仍然以錢數爲主流,較少見到以布帛估價。以穀物估價則最少見,主要見於敦煌在銅錢匱乏的吐蕃統治和歸義軍時期。*鄭炳林《〈康秀華寫經施入疏〉與〈炫和尚貨賣胡粉曆〉研究》,《敦煌吐魯番研究》第3卷,北京大學出版社,1998年,頁191—208。但唐代官員的祿,卻照例是以每兩季多少斗粟來計算(如上引P.3348V李景玉的案例)。

因此,我們在唐代文獻和出土文書中,凡見到錢若干文或若干貫時,都應當仔細思考,這到底是指實體的銅錢,還是指用作估算單位的虛擬錢,否則很容易出錯。例如,唐初褚遂良《諫東宮物少於魏府長表》有一段話,常爲學者引用:

伏見東宮料物,歲得四萬段,付市貨賣,凡直一萬一千貫。魏王别州封及廩物,一年凡直一萬六千貫。此便儲后俸料,翻少於諸藩。朝野聞見,以爲非是。*《文苑英華》卷六二三,北京,中華書局影印,1966年,頁3230下。

池田溫把這裏的錢數,看成是實體銅錢,進而推論説:“皇太子在市場上出售年收入的布帛四萬段,換得錢一萬一千貫,而魏王也同樣獲得一萬六千貫的收入。由此可知在唐初都市生活,必須到市場上把布帛換成貨幣。”*池田溫《中國古代物價初探》,氏著《唐研究論文選集》,頁159。事實上,唐初布帛就是一種貨幣,太子要買東西,用布帛就可以了,何必大費周章,先把布帛換成銅錢而多此一舉呢?何況,若真的要把布帛“出售”,去換銅錢,還將面對三個大問題。

第一,布帛四萬段,是個大數目。皇太子一年要“出售”那麼大量的布帛,即使分批賣出,那他豈不成了個大商人?很可能還要開個布練行之類的。他的皇儲身份允許他這樣做嗎?他需要這樣做嗎?若只是拿去“變換”,類似今人拿美元去銀行兑換人民幣那樣,那當時長安城內有這樣的貨幣兑換商嗎?沒有。

第二,11000貫是個不小的數字,等於11000000文(一千一百萬個銅錢)。考慮到唐銅錢常常供應量不足,京師市場上是否有那麼多的銅錢可換,是個大疑問。如果布帛真的如池田溫所説,必須到市場上換成貨幣方能使用,那麼魏王要換銅錢,其他王子應當也有需要,那長安城有限的銅錢供應量,肯定面對沉重的壓力。

第三,如前所説,唐代的開元通寶有一大缺點,太重了,一貫銅錢就重達六斤四兩(約4.25公斤)。11000貫的銅錢,將重達 46750 公斤(46.75噸)。相比之下,四萬段的料物,若以前面提過,絹每疋爲459公克估算,只有18360公斤(18.36噸),比銅錢輕了一半以上,真是所謂的“輕貨”也。在這種情況下,皇太子還想以布帛換銅錢嗎?

因此,這應當只是褚遂良以京城的市估案之類的估價法,精密估算出皇儲一年的料物,只值11000貫,比起魏王李泰一年所得的16000貫,短少了5000貫。所以他上表請求太宗皇帝給皇儲增加料物。皇儲並沒有在市場上出售所得的料物。所謂“付市貨賣”只是個假設性的説法,*現代語言學家都認爲,中文是一種非常注重上下文(context sensitive)的語言。上下文就可以決定整句的意義,不需要多餘的“標示”(marker),比如文言標示假設的“若”等字眼,可以省略不書。所以中文也沒有現在、過去等時態,可以沒有“你、我、他”等人稱,甚至可以省略主詞。不過中文的這種精簡,有時候的確也會造成一些模棱兩可的狀況,比如此處褚遂良的這句話。英文的假設性説法,則必須要有if等等標示,其動詞也要改用假設語態纔行,如would等詞。意即假若皇儲“付市貨賣”,以市估案所載的京師物品估價,計算他一年的料物,則“凡直一萬一千貫”,是個紙面上的估算而已,並非實體錢幣。“凡直”兩字,意即“總價值”,透露這是一個總價的估算,並非實際售物所得。同樣,魏王的年收入,也只是個紙上估算。兩人的料物,多爲布帛等物,品類多,難以用布帛的疋數來比較,所以要先估算爲純錢數,纔能精準看出兩人何者的年收入比較高。

四 估價的盛世: 唐代估價的盛行及其原因

從前面的論述可以見到,唐代估價異常之盛行。任何物品,官方都可以根據它的市場時價和物品質地等因素,給它定個估價,分上中下三等,且每旬(十天)更新一次。嚴格説來,像交河郡市估案中的那些“價格”錢數,並非當時的實際交易價,而只是個官方所定的“估價”而已,主要供官方參考,用於采購民間物資,用於付給官員穀粟或布帛等俸祿,或用於估算贓物的價值,以判定某某官員是否貪贓;貪贓的話,又達到怎樣的罪等級。*池田溫《中國古代物價初探》,氏著《唐研究論文選集》,頁122—189;盧向前《唐代前期市估法研究》,《敦煌吐魯番學研究論文集》,頁693—714;趙貞《唐代的“三賈均市”——以敦煌吐魯番文書爲中心》,《中國社會經濟史研究》2012年第1期,頁8—12。所以這些估價都有些彈性,有上估、次估和下估,有一個估價上、下限的範圍。這種估價,在西域地區已經如此盛行,那麼在中原和江南等內地,應當更見常用,比如上述褚遂良估皇太子和魏王李泰的每年料物價值,即爲一例。可以説,在唐代,任何物品都可以作這樣的估價。在交河郡市估案中,甚至用作肥料的糞便,都有估價:“糞壹大車,上直錢貳拾五文,次貳拾貳文,下貳拾文。”*池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,頁453,第155行下半部B部分。連糞都可估價,其他物品就可想而知了。從這個角度看,唐代簡直就是個估價的偉大時代,估價的盛世。

我們今天也有估價,但不常見,僅見於法庭拍賣房屋、藝術品和古董一類的估價,即“鑑價”(valuation)。現代的鑑價,須交由專業的、有資質認證的鑑價師(valuer)進行,出具詳細的鑑價報告,纔有公信力,並非一般人可爲。同樣,唐代的估價,也有一套專業的做法,交由市司或都省(如唐後期的省估)一類的官署進行,不但具有相當的公信力,還有相當的公權力。官方交易一般都要根據市估價,民間交易則可用作參考。

西域有交河郡市估案出土,可惜唐中原江南等地區還未有類似的估價文書出土,但肯定也有估價。最好的一個例證,就是劉晏爲了改進鹽法,不惜下“重價募疾足”:

自諸道巡院距京師,重價募疾足,置遞相望,四方物價之上下,雖極遠不四五日知,故食貨之重輕,盡權在掌握,朝廷獲美利而天下無甚貴甚賤之憂,得其術矣。*《舊唐書》卷一二三,北京,中華書局,1975年,頁3515。

劉晏這樣做,就是爲了即使坐鎮在長安京師,也能迅速掌握各地的物價,作爲他制定鹽估價的參考。他的鹽估,是精心設計估定的,有依據,有現實考量,應當是適中合理的,所以廣受百姓的接納。官府的鹽專賣,也獲得“美利”。史官更贊美他“朝廷獲美利而天下無甚貴甚賤之憂,得其術矣”。

爲什麼現代社會,除了拍賣等少數場合,一般交易都不需要估價或鑑價,但唐代社會卻隨處可見估價?敦煌吐魯番文書中,常見“疋估”、“斗估”等詞,就是最鮮明的例證。到了內陸地區,當時應當也使用這類字眼,可惜這種字眼,通常只見於實際的交易文書和契約,內地這樣的史料,沒有像敦煌吐魯番文書那樣出土傳世,今人不得一見。然而,在史書中,還是留下了不少痕迹,例如准價、准估、時估、約估、依估、官估、定估、原估、高估、本估、省估等字眼,甚至唐後期最著名也最讓人迷惑的虛估和實估,莫不跟估價有關。我們用這幾個“估”的關鍵詞,去唐代傳世文獻中檢索,就可以查到大量的案例,簡直舉不勝舉。

爲什麼唐代如此盛行估價?原因頗複雜。爲了避免枝蔓,筆者將另文專論。但可以一提的是,其中一個原因是,唐代同時使用三大貨幣: 布帛、銅錢和穀物。這三種貨幣,都有其特徵和優缺點。估價是爲了便於不同貨幣和物品之間的價格換算。有了物品的估價,一切買賣、交付和結賬,方有可能合理、公平地進行,比如上述敦煌文書P.3348V所見的交易情形。

五 唐三大類貨幣的優缺點及其通行狀況

(一) 布帛

布帛由農民自行生產,通過租庸調和兩税等賦税系統進入國家税收,又從國家支出(和糴、供軍、官員俸祿、皇室開支等),流進全國的貨幣體系,再流通到全國各地。比如,江南交納的租庸調布,最後流通到吐魯番。*王炳華《吐魯番出土唐代庸調布研究》,《文物》1981年第1期,頁56—62。此文又收在王炳華的數種文集,如《西域考古文存》,蘭州大學出版社,2010年,頁483—494。那主要是因爲官府把這些租調布運送到西域去供軍資。學界一般未意識到布帛貨幣的重要和便利,布帛根本就是農民自己生產的貨幣。用臺灣時下流行語來説,唐代的布帛,簡直就是“自己的貨幣,自己來生產”。不必麻煩國家花大成本來鑄造,農民自己就可以搞定。還有什麼比這更好的事呢?布帛也不像銅錢那樣,不會有被仿冒的風險。它的重量在三大貨幣當中,最輕,是所謂的“輕貨”,最適合長途運輸和大宗交易。缺點是布帛爲有機物,會自然腐朽,不過,也可用上數十年,故不算很嚴重的缺陷。相對不便的是,布帛的估算單位爲匹端尺寸,非十進制,比較不適合承擔貨幣的估算功能。然而,它不但是唐代民間用來付賬和繳税的最大宗貨幣,也是官府用於糴粟、供軍、采購和支付官員俸祿的最主要貨幣,更是皇帝用來賞賜大臣和外國使臣,以及營造宮中殿宇和皇帝陵墓等大型建設的最重要貨幣,從唐初到唐末皆是如此。

以銅錢至上的貨幣學者一般都會質疑,布帛在質地上,在重量尺寸上,是否具有銅錢那樣的標準、統一規格?這點已有學者申論,*過去已有不少學者論及這問題。最新的論述見徐暢《唐代多元貨幣體制的運營——基於中央的視角》,頁76—78;Angela Sheng, “Determining the Value of Textiles in the Tang Dynasty”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 175-196.這裏不再贅論,只想簡單補充四點。

第一點,唐代官府對織品税物,有一套嚴謹的標準規格尺寸要求。《通典·食貨典》引開元二十五年(737)唐令:“准令,布帛皆闊尺八寸(0.53米)、長四丈(11.8米)爲疋,布五丈(14.75米)爲端,綿六兩(255公克)爲屯,絲五兩(213公克)爲絢,麻三斤(2.04公斤)爲綟。”*《通典》卷六,頁107—108。玄宗更曾經下過一道敕令,“以庸調無憑,好惡須準,故遣作樣,以頒諸州,令其好不得過精,惡不得至濫”,*《唐會要》卷八三,上海古籍出版社,1991年,頁1815。規定民間所交的織品税物,須符合官府所頒布的“作樣”,纔能通過層層品管,經由鄉村、縣和州重重税官的重複檢查和驗收,成爲納税物,最後再進入貨幣流通系統。這無疑是經過嚴格品管的税物,也是符合統一標準的貨幣。

在吐魯番出土的那些唐代江南庸調布,上面還以墨筆和朱筆寫上交税農民的姓名、居住的州、縣,甚至鄉里,以及各級驗收税官的簽名和日期等項,*王炳華《吐魯番出土唐代庸調布研究》,《文物》1981年第1期,頁56—62;Valerie Hansen and Helen Wang, “Introduction, Textiles as Money on the Silk Road”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 155-163.簡直可以比美現代有機農產品的所謂“產品履歷”。當然這些出土的庸調租布已並非原來交税時的完整疋端形式,而是被拿去做成被單、褥、襪等等日用品了,但麻布上原先以墨筆和朱筆寫上的產品履歷題記,卻沒有被洗去或裁去。顯然,這些麻布曾經被當作貨幣使用,送到西域去供軍資,後來又當布料使用,縫製成被單和被褥等物,布頭處原有的產品履歷無意中保留了下來。

第二點,唐代的布帛,品類多達十多種,特别是絲織品,有高低等級之差,令人眼花繚亂,難道都可以當作貨幣來使用嗎?當然是有所區别的。最常用來作爲貨幣的,只有少數幾種最簡單的織品,因爲容易達到統一規格標準。以敦煌吐魯番文書所見,大約有六種: 麻、絹、練、絁、綿、縵。*關於這些織品的織法及其特徵,見趙豐和王樂的英文論文“Glossary of Textile Terminology (Based on the Documents from Dunhuang and Turfan)”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 349-387. 此文等於是“織品名稱小詞典”,對各織品名稱,有詳細的中文和英文解説,並附有織品照片,最方便查檢。這六種當中,又以前三種最常見,約占七八成以上。

織品史家盛餘韻,在她最近的一篇英文論文中,給唐代的織品,以織法繁簡程度,做了非常實用的三大分類: 一是“簡單的”(simple);二是“複雜的”(complex);三是“奢華的”(fancy)。簡單的織品,也就是在敦煌吐魯番文書中最常見的那些(麻、絹、練)。它們是最容易紡織的,用最簡單的織機,就可織成,也是農民交納税物的最大宗織品。正因爲紡織容易,這類簡單織品最容易達到標準、統一的規格,農民不難遵從,因此最適合拿來作貨幣使用。*Angela Sheng, “Determining the Value of Textiles in the Tang Dynasty”, pp. 175-176.官府所頒發的“作樣”,看來是針對這類簡單織品而言。

像麻布和絹等這類簡單織品,還需區分產地,有等級之分。《唐六典》在太府寺卿條下説:“凡絹、布出有方土,類有精粗。絹分爲八等,布分爲九等,所以遷有無,和利用也。”接着,它把這八等絹和九等布的產地,一一羅列了出來。文長不便全引,且引前三等爲例:

這裏布又分爲三種: 紵、火麻和貲,屬麻布類。絲織品則只有一種: 絹。太府寺卿是中央太府寺的長官,負責驗收各地錢帛税物。《唐六典》把布和絹,依產地分等,列在太府寺卿的職務之下,顯示這種分等是有意義的,應當意味着不同產地的布和絹,有不同的估價。在交河郡市估案中,我們也見到,常州的布、梓州的小練、蒲陝州的絁,都有自己的估價,*池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,頁448— 449。顯示這幾個州的產品有别於他州,可以得到比較高的估價。用作貨幣時,這些州的布帛產品,應當可享有更高的“幣值”,估價更高。前文提到,唐代的布帛税物,都會寫上交納者的州縣和鄉里。這等於唐代貨幣系統中的每一段布帛,都必定附有最可靠的產地來源證明,正好可以用來區分各地的產品,從而決定其高低不等的估價。或可想象,上文出現的那位行客任悊子,到敦煌賣粟,在估價時,買賣雙方除了參考市估案之外,應當也曾經仔細檢查過那60疋生絹的產地來源,最後達致每疋定380文的估價。

對於“複雜”的織品,如錦、綺和綾,因爲織法不易,各家織坊又各有自家的設計和式樣,沒有必要制定標準、統一的規格,應當也不受官府“作樣”的管制,便不適合用作貨幣。唐代農民沒有這樣的能力與技術,紡織這種複雜的織品來繳税。這些往往是江南等地的貢品,由皇室命令地方刺史和節度使,在當地有名的織造坊生產,需要更複雜的織機,由專業的織工,纔能完成製作流程,産品則專門供宮廷和皇室貴族使用。所以它們不會大量進入貨幣系統。若有人拿這類織品到市場當作貨幣來買東西,那恐怕是在京師大城,富豪人家或皇族成員偶一爲之,並不常見。這類織品較難以估價,須視其織法、材質、花紋等因素而定,可能要由買賣雙方協商一個價錢。商人收到這樣的織品,大概也不會再把它當成貨幣使用(除了急需錢用等特殊情況),而是把它當成精美織品,轉賣給其他有興趣的買家。

在交河郡市估案中,我們可以發現售賣布帛的商行有兩種。第一種叫帛練行,售賣簡單織品,如練、絹等,都以疋估價,顯示是以整疋出售,如“大練一疋”,上估470文,中估460文,下估450文。第二種叫綵帛行,售賣複雜織品,如綾,不以疋估價,卻以尺估算,如“紫熟綿綾壹尺”,上估46文,中估45文,下估44文,顯示這些複雜織品價格比較昂貴,都論尺買賣。*池田溫《中國古代籍帳研究: 概觀·錄文》,頁468—469。一家綵帛行所賣的綾,可能數量極少,只有數尺左右的存貨,不足疋(40尺),因此也不可能拿這種織品來交税和當貨幣使用。從這樣的區分看來,簡單織品用於縫製整件衣服和交税;複雜織品則不是用來縫製整件衣物,只用於鑲邊裝飾服裝上的某一小部分(比如胸前和袖口),論尺售賣,正好符合顧客的需求,類似絲路上那些非漢人行旅者的常見習俗,以動物皮裘來裝點衣物一樣。*Angela Sheng, “Determining the Value of Textiles in the Tang Dynasty”, p.194.

複雜的織品,因爲織法複雜,一般也算是第三類“奢華”織品。例如羅,需要熟練的織工纔能織造,織的時間比織最簡單的絹,多達九倍。這類織品,更不可能出自農家税物,都由皇家設在宮中或河北鎮州、江南潤州、四川成都等地的專門作坊織造,産品專供皇室或貴族成員使用。它可能偶爾會流入市場,但不是當成貨幣使用,而是作爲一件奢華的織品來買賣、收藏,甚至可以成爲藝術品,具有文化象徵意涵。*Angela Sheng, “Determining the Value of Textiles in the Tang Dynasty”, p.188-195.官府禁止民間私造“綾錦”這種高級絲織品。*徐暢《唐代多元貨幣體制的運營——基於中央的視角》,頁77—78。

《通典·食貨典》引開元二十年(732)九月制:“綾羅絹布雜貨等,交易皆合通用。如關市肆,必須見錢,深非道理。自今以後,與錢貨兼用,違者准法罪之。”*《通典》卷九,頁201。這裏提到綾羅,好像綾羅這種高級奢華的絲織品,也可以當成貨幣來使用。若真的有人拿綾羅去購物,看來也是可行的,但這在一般的小額買賣中,恐怕是一大“奢華的浪費”。但它可能用於大宗交易,比如買了十頭驢,估價達數十貫,賣方又願意接受,則可用綾羅來付賬。然而,制文中的“綾羅”兩字,可能也只是絲帛的代稱,並一定不指真正的“綾”和“羅”。

同理,唐代文獻常見“綾絹”兩字,往往只是絲絹或布帛的代稱,並不真的包含“綾”這種高級織品。例如,敬宗皇帝在長慶四年(824)正月丙子即位詔中説:“軍吏及城內諸軍,賞物節級有等,仍於內庫更出綾絹共三萬匹度支,充邊軍春衣。”*《册府元龜》卷八一,北京,中華書局影印,1960年,頁946上—下。邊軍的“春衣”,何需用“綾”來製作?這裏的“綾絹”,應當只是代指一般最簡單的織品罷了。陸贄提到兩税法時説:“定税之數,皆計緡錢;納税之時,多配綾絹。往者納絹一疋,當錢三千二三百文;今者納絹一疋,當錢一千五六百文。往輸其一者,今過於二矣。”*《均節賦税恤百姓六條,其一論兩税之弊須有釐革》,《陸贄集校注》卷二二,北京,中華書局,2006年,頁725。在開頭一句,陸贄因爲對仗需要,用了“綾絹”兩字,以便跟“緡錢”對舉。但在下一句,他就單單只提到最普通的“絹”(“納絹一疋”),不再提“綾”,可證前一句的“綾絹”,只是個泛稱代指。從我們對兩税法的理解,這個“綾絹”也僅代指布帛。除非特殊情況,農民一般只交最簡單的絹等類織品爲税物。

第三點,如果我們對布帛作爲貨幣,還有疑慮的話,那不妨看看從漢末到唐末的大約六七百年,布帛一直是最主要的貨幣之一,而且是十足的貨幣。經過如此漫長的時間考驗,布帛的貨幣地位,應當可以確立無疑。它的統一標準規格,也不成問題了。

第四點,世界史上,在中國以外的其他地區,也可以找到不少織品作爲貨幣的案例。例如,在十二和十三世紀的北歐維京世界,有一種稱爲wadmal的毛織品,曾經是主要的貨幣估算單位,與當時的銀幣一起使用。另一有名的例子,是在十八和十九世紀的非洲,布連同鹽曾經是主要貨幣之一。在上古、中古和現代,這類以織品當貨幣的案例,還有不少。*Helen Wang, “Textiles as Money on the Silk Road?” pp. 172-173.唐代以布帛爲貨幣,可以放在這個世界史的大視野下來評估。

(二) 銅錢

銅錢在唐代都由官方鑄造,不允許民間私鑄,以銅混合少量的鉛和錫生產,事實上不完全是銅,而是一種銅合金。但也因爲如此,它有先天的限制。前文已論及,唐代的銅產量有限,開采不易,成本高,官方難以大量鑄造銅錢。這造成唐代的開元通寶等銅錢,其鑄造量和供應量,直到唐末,始終不夠應付需要,無法完全替代布帛的貨幣地位。也正因爲唐代還有布帛可用作貨幣,可以解決許多交易和支付問題,所以官府並不急於鑄造銅錢,任由銅錢長期短缺。

此外,銅錢還有一大致命缺點: 面值太小。一個銅錢只值一文,以致一貫(一千文)重達4.25公斤,比同價的絹和練重不少,不適合長途運輸到外地,不適合遠程商販,也不適合用於大宗交易。一般鮮少用於鄉下農村,只行用於城市和周邊地區,供居民、工匠和商人購買民生日用品之用,且大都爲小額交易。*李埏《略論唐代的“錢帛兼行”》,《不自小齋文存》,頁242—252。除此之外,銅錢還有被仿冒的風險,更有惡錢問題。如《舊唐書·食貨志上》所記:“顯慶五年九月,敕以惡錢轉多,令所在官私爲市取,以五惡錢酬一好錢。百姓以惡錢價賤,私自藏之,以候官禁之弛。高宗又令以好錢一文買惡錢兩文,弊仍不息。”*《舊唐書》卷四八,頁2095。除了交易,銅錢無其他實際用途,不像布帛貨幣還可以縫製衣物,穀物貨幣還可以食用。布帛和穀物,也可以轉售,甚至多次轉賣牟利。既是貨幣,又是商品,對某些商人(特别是四處販賣的流動行商)特别有好處,更爲靈活。銅錢卻不可能當商品來轉售。

銅錢的長途運輸困難,在《舊唐書·韓滉傳》中有生動有趣的實例:

(元)琇以京師錢重貨輕,切疾之,乃於江東監院收獲見錢四十餘萬貫,令轉送入關。(韓)滉不許,乃誣奏云:“運千錢至京師,費錢至萬,於國有害。”請罷之。上以問琇,琇奏曰:“一千之重,約與一斗米均。自江南水路至京,一千之所運,費三百耳,豈至萬乎?”上然之,遣中使齎手詔令運錢。滉堅執以爲不可。*《舊唐書》卷一二九,頁3601—3602。

《資治通鑑》繫此事於德宗貞元二年(786)。元琇當時任鹽鐵使,韓滉爲浙江東西節度使兼江淮轉運使,但兩人不合,因此兩人對德宗各説各話。韓滉説從江東鹽鐵監院,運送每一千文銅錢至京,運費高達一萬,爲銅錢面值的十倍,“於國有害”,他可能借用了唐代“斗錢運斗米”那種民間流行的説法,比較夸張。據孫彩虹的研究,唐後期運送江南租米至京,費用多在每斗二三百文之間。*孫彩虹《“用斗錢運斗米”辨——關於唐代漕運江南租米的費用》,《中國農史》2002年第2期,頁62。這樣看來,元琇“一千之所運,費三百耳”的説法比較可信,但似乎又有所低估。即使是三百文,等於一千文的30%,也是相當高昂的運費,可證唐代的銅錢,不適合長途運送。最後,德宗皇帝派中使“齎手詔令運錢”,但韓滉仍然堅決不肯運錢,認爲“不可”。他敢於這樣公開抗命,看來此事的確有它不可行之處,有運輸上的困難。或者他認爲,京師缺銅錢,其來有自,長期如此,影響不大,並非什麼生死大事,因爲京師肯定還有布帛貨幣可用。

這個案例給我們的最大啓示是: 如果江南一帶兩税所收到的銅錢,也要如此長途運輸回京,運費是個棘手問題。在這種情況下,朝廷是否還堅持説,兩税非收銅錢不可嗎?還是可以折納他物?若收銅錢,是否又都運回長安(至少上供部分,本該運回)?但銅錢運費之高,卻是朝廷不能不考慮的。或許有變通辦法。比方説,江南一帶的兩税,可以不必都繳銅錢,可多繳布帛。這樣,布帛的運費至少可以節省一半以上。同理,唐後期在江南徵收那麼多的鹽税,如何處理,也應當置於這個背景下看待。事實上,元琇令韓滉運回京的這“四十餘萬貫”銅錢,正是江東鹽鐵監院所收到的鹽利,乃賣鹽所得,但韓滉不肯運回京,看來也只能讓該監院在當地支用,充當鹽鐵官員們的俸料等行政支出了。或者像第五琦那樣,轉“市輕貨”(布帛),再運回長安。

此外,元琇還提供了一個極有意義的細節,即“一千之重,約與一斗米均”。唐代一斗米的重量,約爲6.25斤(等於4.25公斤)。元琇這句話,無疑是證實了,唐代斗米的重量跟一千文銅錢的重量(4.25公斤)相同。元琇又説,兩者從江南運送回京,“費三百耳”。然而,兩者其實有一重大區别: 米是長安的重要生活物資,但銅錢卻不是。因此,米的運費即使再高昂,朝廷仍然每年不得不把大量的江淮租米轉運到京,否則皇帝官員們都沒飯吃了。這就是爲什麼陸贄説,江南歲運租米到京,乃“國之大事,不計費損,故承前有用一斗錢運一斗米之言,雖知勞煩,不可廢也”。*《請減京東水運收腳價於沿邊州鎮儲蓄軍糧事宜狀》,《陸贄集校注》卷一八,頁592。然而,銅錢卻不像租米那樣不可或缺,因爲它有布帛貨幣可以替代。韓滉很可能是在這種思維下,拒絕運錢回京,而德宗皇帝對此事也心知肚明,沒有堅持,不了了之。另外,運送這“四十餘萬貫”的銅錢上京,其中的風險,顯然遠遠高於運米,是不畫算之舉。

銅錢運費之高,我們還有一個更好的證據,見於《唐會要》所載韓洄的一篇奏文:

建中元年九月,戶部侍郎韓洄上言﹕“江淮錢監,歲出錢四萬五千貫,輸於京師,度工用轉送之費,每貫計錢二千,是本倍利也。今商州紅崖冶出銅益多,又有洛源監,久廢不治。請增工鑿山以取銅,洛源故監置十鑪鑄之,歲計出錢七萬二千貫,度工用轉送之費,貫計錢九百,則利浮本矣。其江淮七監請皆停罷。”從之。*《唐會要》卷八九,頁1931。

韓洄原本是諫議大夫,建中元年(780)三月癸巳,德宗剛命他爲戶部侍郎、判度支,*《舊唐書》卷一二《德宗紀》,頁325。成了掌管全國財政的特使。九月,他就呈上這篇奏狀,所奏正是他的職務事,證據充分,詳實可信。據他的奏文,江淮錢監所鑄的銅錢運到京師,其“工用轉送之費”,每貫竟高達 2000文,爲銅錢面值的一倍。這個“工用轉送”費,應當包括銅原料、鑄工成本以及“輸送”費,可惜因爲籠統加總在一起,我們不知“轉送”費占了多少。但韓洄又告訴我們,如果在商州的洛源監鑄錢,則其“工用轉送之費”,每貫只需900文。商州(今屬陝西)就在長安東南約140公里,運費果然可以大減。我們把2000文減去900文,就是朝廷能夠省下的運錢費,竟高達每貫1100文。這比元琇所説,每貫只要300文運費,又高出許多。正因爲在商州鑄錢,可以節省一大筆運費,所以德宗批准了韓洄的奏狀,把江淮七監廢了。這個案例顯示,唐官府鑄錢,不但要考慮鑄錢的成本,還要評估運輸的費用,兩者都不輕。難怪唐朝始終沒有太大意願大量鑄銅錢,而任由銅錢長期短缺,因爲一直還有布帛貨幣可以依賴。銅錢短缺,雖然對城市及周邊地區的生活有些不便,但影響層面不大,不是太迫切的須立即解決的問題。

前面論及銅錢的幾個缺點。最後,我們不得不提到錢的一大優點: 因爲它是十進制,最便於用作估算單位,是以唐代的估價和玄宗朝開始的估税,幾乎全以錢數來估算。唐人又更進一步,有了“虛擬錢”的概念,純粹以錢爲估算單位,但卻不以實體銅錢來付賬,常改用布帛結算,一定程度解決了銅錢不足的棘手問題。

唐代爲了解決銅錢短缺,還有另一個辦法,實施所謂的“除陌錢”。即比如説,把850文當成1000文一貫來使用。百姓可以用850文,在市場上買到價值1000文的東西。這種除陌錢,原本是民間爲了解決銅錢不足,因應而生的創新。只要大家都遵從這樣的用錢規則,它就可以在市場上順暢運作。後來官方也承認這種做法,甚至頒布敕令,規定每一貫可以合法減少多少文。如天寶九載(750)二月十四日敕:“除陌錢每貫二十文。”*《唐會要》卷六六,頁1364。意思是,每一千文可以減少20文,把980文當成一貫來使用。長慶元年(821)和會昌五年(845),官府規定920文可成一貫。天祐二年(905),甚至規定在河南府洛陽市,850文就可以成一貫。整個趨勢是持續向下,顯示銅錢流通量,越到唐末越不足夠市場所需的趨勢。宋代的銅錢依然短缺,甚至770文就能成一貫。*除陌錢是個複雜問題,見拙文《唐代除陌法和除陌錢新解》,《唐史論叢》第23輯,西安,三秦出版社,2016年。然而,這種除陌錢,只在京師等城市及鄰近地區實施,也只能局部舒緩這些地區銅錢的短缺,並不能徹底解決問題。至於唐代廣大鄉下農村地區,越遠離城市的,就越不需要使用或鮮少使用銅錢。這種除陌錢,對絕大多數農民百姓來説,並無太大意義。唐後期仍然以布帛爲主要貨幣,特别是用於大宗交易。*全漢昇《中古自然經濟》,原載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第10本(1948年),頁73—173,後收入《中國經濟史研究》,臺北,稻鄉出版社,1991年,頁1—141,有一個著名的論斷: 從漢末到安史之亂前後的大約五百年餘年,中國是自然經濟的時代,以穀物、布帛等實物,作爲最主要的貨幣。這點學界大抵同意,沒有太大爭論,除了何兹全提過一點異議(見《東晉南朝的錢幣使用與錢幣問題》,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第14本[1949年],頁21—56)。但全漢昇又説,自安史亂後,布帛實物貨幣衰落,銅錢再度興起代之,似又把銅錢取代布帛的時間,推論早了至少一百五十年。全漢昇並未論及唐後期和五代的情況,論據似不足,故學界也未采納。例如,李埏認爲,“錢帛兼行是與唐朝相始終的。因此,儘管唐代後期有許多變化,整個唐代仍屬於錢帛兼行時期。”見《略論唐代的“錢帛兼行”》,(轉下頁)

(三) 穀物*(接上頁)《不自小齋文存》,頁265。又見宋杰《貨幣與物價》,頁429—543;盧華語《唐代桑蠶絲綢研究》,北京,首都師範大學出版社,1995年,頁145—165。本文引用過的不少唐代史料,也可證明唐後期,布帛仍然是一大通行貨幣,沒有被銅錢完全取代。

穀物之爲貨幣,較少爲人所知,但唐代貨幣史家一般都承認,穀物是唐代的三大貨幣之一。它的缺點是不耐久貯,約數年即腐壞,也比同價值的布帛和銅錢都重,不適合長途運輸作貨幣。優點是由農民自行生產,一般不會像銅錢那樣短缺,也可分成小額的升斗使用。除貨幣功能外,它是食品,可以食用,也無仿冒的風險。它是農民交納租税的最主要實物貨幣之一,亦可交兩税,可用於賒賬、借貸和還債,*羅彤華《唐後期五代敦煌寺院的放貸業》,臺北新化圖書,2000年;羅彤華《唐代民間借貸之研究》,臺北,商務印書館,2005年;羅彤華《唐代官方放貸之研究》,臺北稻鄉出版社,2008年;童丕(Eric Trombert)《敦煌的借貸: 中國中古時代的物質生活與社會》,余欣、陳建偉譯,北京,中華書局,2003年。也可用來估算其他物品價格,如一升鹽值一斗米,但穀粟以升斗石等容量單位來計算,非十進制,其估算功能遠不如錢數便捷。但唐代官員的祿,一般還是以多少斗粟來估算的,如上引李景玉案例。不過,整體而言,穀物作爲貨幣,不如布帛和銅錢那麼重要。

然而,在特殊的時間和環境,穀物可以成爲地區性最主要的貨幣。最好的一個案例,是在晚唐五代的敦煌。據法國敦煌學家童丕的研究,從八世紀中以後,整個唐帝國都面臨銅錢短缺,特别是在西域偏遠地區。在敦煌,情況更爲嚴峻: 各種銅錢完全消失了,時間至少長達二百年。從八世紀末到約宋天聖八年(1030)年,即敦煌的吐蕃占領時期和歸義軍時代,所有敦煌財政和經濟類文書顯示,當地世俗民衆、僧徒、宗教組織和民政機關,在各種交易結賬時,用的都是穀物或織品。在佛教寺院(出土文書例證最清楚),從九世紀初起,交易時大部分是以穀物結賬,只偶爾用織品。以織品付賬時,也多以麻、疊或緤布,罕用絲帛。這情況一直持續到天聖八年(1030)左右。比如敦煌文獻P.2032V《淨土寺食物等品入破曆》,沙州的淨土寺,即使在購買農田時,也以穀物付賬:“麥貳拾碩,粟貳拾碩,買羅家地價用。”*Eric Trombert, “The Demise of Silk on the Silk Road: Textiles as Money at Dunhuang from the Late Eighth Century to the Thirteenth Century”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 328-332.又見《法藏》(2),上海古籍出版社,1994年,頁45。更多的例證,見蘇金花《唐、五代敦煌地區的商品貨幣形態》,《敦煌研究》1999年第2期,頁92—100。

不過,童丕沒有論及敦煌的情況爲何如此。我想,應當與八世紀中,安史之亂後,唐軍撤離了整個西域有關。從此,唐政府再也沒有必要運送布帛織品到那裏去供軍。敦煌和中原的往來,幾乎完全停頓。這導致敦煌原本就稀少的銅錢,再也沒有新的來源,逐漸完全消失。唐不再運送織品,也使得敦煌的整個絲帛類來源中斷,原有的也慢慢耗盡,只剩下當地還能生產的麻、疊和緤布。但這些布類的產量,遠不足以充作主要貨幣,於是,敦煌只好以當地生產的麥粟類穀物,作爲最主要的貨幣了,不但用於支付,也用於估算其他物品的價格,如“布一匹,折麥肆碩二斗”。*鄭炳林《晚唐五代敦煌貿易市場的等價物》,《中國史研究》2002年第3期,頁85—94。

正因爲唐人在日常生活中使用了這三種貨幣,於是便有了換算的需要。換算的一個最重要基礎,便是估價。布帛和穀物都有自己的估價,其他任何物品也都可以有估價,而且照例都是以錢爲估算單位。這樣,各種物品之間,就可以進行交換和買賣了,脱離了所謂以物易物的簡單模式。錢(虛擬的錢數即可)是估價的最重要媒介。以上文引用過的出土文書爲例,粟有錢數的估價,生絹也有錢數的估價,多少斗的粟,等於多少疋的生絹,有了錢數的估價,可以輕易換算。如果沒有這種錢數估價,唐代的這類交易和付賬,勢必無法進行。唐代之所以那麼盛行估價,就是爲了解決官府付賬、支付俸祿和百姓交税等等問題。因爲唐人行用了三種貨幣,彼此之間常常需要折算,以便從一種貨幣(比如粟),換算爲另一種貨幣(比如絹或練)。以十進制的錢數來估算任何物品的價值,最方便折算和交換。

六 估價在內陸唐人生活中的使用實況

前文釐清了唐人常以錢數來定某一物品的估價,但在實際交付時,又改以布帛或其他等值物(包括穀物)來結賬。唐代估價之盛行,遠遠超過現代。唐人對物品估價的熟悉程度,也是我們今人難以想象的。前面,我們已經見過幾個西域敦煌和吐魯番的實例。現在,讓我們來看看三個唐代內地的案例,以見一斑。

第一例見於翰林學士李肇的《唐國史補》:

澠池道中,有車載瓦甕,塞於隘路。屬天寒,冰雪峻滑,進退不得。日向暮,官私客旅羣隊,鈴鐸數千,羅擁在後,無可奈何。有客劉頗者,揚鞭而至,問曰:“車中甕直幾錢?”答曰:“七八千。”頗遂開囊取縑,立償之,命僮僕登車,斷其結絡,悉推甕於崖下。須臾,車輕得進,羣噪而前。*《唐國史補》卷上,上海古籍出版社,1979年,頁24—25。

這一事例頗爲有名,顯示當時(約九世紀初)唐人在日常生活中,交易時幾乎都要涉及的估價問題。今人在類似場合,大概會問:“這些甕賣多少錢?”因爲今人想要知道的是物價,不是估價。但行客劉頗問的是:“車中甕直幾錢?”換句話説,他想知道的不是物價,而是這些甕的估價。他了解當時的習慣,估價都是以錢數來估算。當甕主人答“七八千”,即七八千文時,劉頗便打開行囊,不是取錢,而是取出縑這種織品貨幣,立刻付賬,買下這些甕,再命僮僕把甕都推到山崖下去,替衆人解決了澠池道上塞車的問題。

這個故事至少透露兩個訊息。第一,唐人在日常生活中,不但知道凡物品都可以用錢數估價,又可以用布帛來結賬,而且通常還很熟悉錢數和布帛的比價,可以很快就把錢數換算爲布帛的疋數。第二,此例顯示,即使到了唐後期,布帛類的織品,還是相當通行的貨幣,比銅錢更方便,特别是用於“七八千”這種算是大宗的交易。劉頗這個“客”出遠門做生意,帶的就是縑,顯然也考慮到縑比銅錢輕,更方便攜帶。

第二例見於德宗貞元十八年(802)十月詔:

京畿諸縣百姓,應今歲青苗錢,其中有便於納粟者,計約時估價納之,如便於納錢,不便於於納粟者,宜聽,委京兆府專督其務。*《册府元龜》卷四八八,頁5834上。

青苗錢是一種農耕税,以錢數定税,但這也只是一種税的估值而已(一如兩税)。實際交納時,可以繳納布帛或他物。德宗這道詔令的目的,就是要規定,京畿諸縣今年的青苗錢也可以用粟代錢。至於要交多少粟,那就需要先確定粟的估價。所以,詔書中又特别規定,“約時估價納之”,即以當時粟的估價爲準。假設一個農民的青苗錢估税額,是100文。當時粟估價每斗20文,那麼他就要交納5斗粟(100÷20)。如果粟的當時估價升到25文,則交4斗粟即可(100÷25)。但如果粟的時價下跌到每斗22文,那他就要繳4.5斗粟(100÷22)。換句話説,以錢數來定額估税,以穀物來結賬,農民所交的粟數量,會隨着時估價上下浮動,並不固定,存在着潛在的風險。兩税法最初也以錢數定税額,但數年後,布帛的時估價大跌,造成農民須繳更多的布帛,所以引發大問題。從這裏可看出,唐以錢數定税額,對官府比較有利。可以保障官府的税收免受物價起落的影響,這風險轉嫁到了納税人農民身上。*但此事還牽涉到其他問題,這裏不能深論,擬另文通盤表述。

第三例是元稹在《處分幽州德音》中,代穆宗所寫的一段話:

這裏也涉及一種估價,但有些隱晦不顯,或需説明。前面説皇帝“賜錢一百萬貫”給幽州有功將士,但所賜不是實體銅錢,“一百萬貫”只是一個虛擬的錢數估價,一個紙上的估算總值。真正賜給的即最後“支送”的,是“內庫及戶部見在匹段”。“匹段”即布帛織品的代稱,存放在京師大明宮左藏內庫和戶部的庫房。那麼,一百萬貫(10億文)等於多少匹段?這便需要知道當時匹段的估價,纔能換算。假設以唐代生絹每疋大約380文的估價計算,一百萬貫可換得約 2631579 疋生絹,是個不小的數目。然而,穆宗要從長安運送這麼大批的布帛,到遥遠的幽州(治今北京西南)犒賞軍士,是運輸的一大難題,但總比運送一百萬貫更笨重的銅錢容易,可節省至少一半以上的運費。

以上三例,只是隨機選出,是唐人使用估價法來結賬的最簡單案例。類似例子還有許多,不一一具引。下面擬引用幾則比較複雜的案例,來看看唐人在多元貨幣環境下,如何進行交易。

韓愈在《論變鹽法事宜狀》中説:

臣今通計所在百姓,貧多富少,除城郭外,有見錢糴鹽者,十無二三。多用雜物及米穀博易。鹽商利歸於己,無物不取,或從賒貸升斗,約以時熟填還。用此取濟,兩得利便。*《韓昌黎文集校注》卷八,上海古籍出版社,1987年,頁646。

這篇奏狀是韓愈呈給皇帝參考,回應當時財臣張平叔所擬的變鹽法提案。奏文裏面的意見,應當是韓愈深思熟慮的結果,而且應當都有充分的證據和事實根據,斷不會在皇帝面前無的放矢。所以,這篇奏文無疑是第一手的史料,反映了晚唐人如何使用多種貨幣來買鹽,透露了一些生動立體的細節。據韓愈説,在他所居住的長安城郭外,能有“見錢”(現錢,實體銅錢)買鹽的人,十個不到二三個。其他人多用“雜物及米穀博易”,看來他們已無布帛可充貨幣糴鹽。但鹽商爲了營利,卻“無物不取”。問題是,這樣的鹽交易怎樣進行呢?關鍵就在估價。簡單説,他們是以一種“湊數”的方法來交易。

韓愈寫此奏約在穆宗長慶二年(822),長安地區的鹽價(估價)大約是每斗250文,以錢數估算。*李錦繡《唐代財政史稿》(5),頁181—183。長安城郭外的居民,可以用“雜物及米穀”來付賬。雜物,不管是何物,當然都有市估案之類的估價可參考,而既然鹽商爲了做生意,又“無物不取”,那麼買方就可以把這些“雜物及米穀”,比如説,一雙線鞋(或一隻雞)、二升米,依其估價,湊足250文,便可以買到一斗鹽了。這樣湊數的交易模式,比較複雜,但卻是中古時代通行常見的交易形態,也遠比單純的一物易一物交易(所謂物物交換)更合理,更有效率。整個交易的關鍵處,就在唐代的民生物品,莫不有官方的估價。原始的物物交易,還未具備像唐代那樣成熟的估價制度,無法有效地、大規模運作,一般只限於陌生人之間的少量物品交換。*David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, pp. 21-42.

唐代的這種交易,完全不需要使用開元通寶類銅錢,卻能讓買賣雙方都不吃虧。其秘訣就在於,它經過一個合理的估價程序。因此,這是比較高層次的、公平的、有效率的交易買賣活動,絕非亞當·史密斯(Adam Smith)等經濟學家所説的那種無效率的“以物易物”(barter)。

有了物品估價,我們可以想象唐代這樣的一幅場景: 在某個城市邊緣的農村,有一個流動商販,運載了一牛車的民生貨品販賣,都是農人生活所需要的: 鹽、鐵製農具、生活器皿、衣物鞋子等等。農民完全沒有銅錢,但他們有粟,也有麻布。交易該如何進行?有了物品的錢數估價,一切好辦。假設農民買了半斗鹽、一個盛水陶器、一雙布鞋。商販只要把這三樣物品的錢數估價,連同他應有的利潤,加總起來就可以了。假設交易總錢數達到100文。如果當時粟的估價,是每斗25文,則農民只要付4斗的粟(100÷25),就能完成交易。這4斗粟,等於是商販收到的付賬貨幣,但在他接下來的販賣行程中,又可以再將粟轉售給其他收成不佳、缺粟的農民,當然前提是再賺一筆。這樣的交易,是否還算“物物交易”?恐怕不是,而是相當有效率,又合理的商業買賣,接近後世的市場經濟水平了。甚至,可能還會出現一種賒賬的狀況。這位商販因爲常來這農村販賣,早跟農民熟識,他可以賒賬給這位農民,等秋熟後,再回來領取所欠的粟。

正是韓愈這篇奏文中,告訴我們另一個難得一見的貨幣史細節,那就是“賒貸升斗,約以時熟填還”,也就是鹽商向農民提供賒貸,約定若干“升斗”(穀物),等秋熟時,以穀物償還。這樣,穀物再次發揮貨幣功能,只是這無疑是一種信用貨幣(credit money): 農民以自己的信用,向鹽商賒貸買鹽。從韓愈此文判斷,唐代這種信用貨幣運用範圍,應當相當普遍廣泛,連鄉下農村地區買鹽,都可賒賬。至於城市和大宗交易,那就應當更爲普遍使用賒貸,因爲城裏買賣雙方,生意做大了,做久了,必然相識相熟,更容易建立賒賬的信任基礎。只可惜這一類史料多隱晦,常爲貨幣和經濟史學者所忽略,極有待深入開掘與研究。

最後,我們來看看另一個案例,也跟鹽交易有關。據《唐會要·尚書省諸司下》:

且據山南一道明之,興元巡管,不用見錢,山谷貧人,隨土交易。布帛既少,食物隨時,市鹽者或一斤麻,或一兩絲,或蠟或漆,或魚或雞,瑣細叢雜,皆因所便。今逼之布帛,則俗且不堪其弊,官中貨之以易絹,則勞而無功,伏惟聖慮裁擇。*《唐會要》卷五九,頁1194。

跟韓愈一樣,這是中書舍人韋處厚就張平叔的鹽法改革方案,呈上皇帝參考的奏狀。韋氏曾經在山南西道的開州(今四川開縣南)任刺史,熟悉那地區的狀況。所以他舉興元(今陝西漢中)巡管爲例,説那裏“不用見(現)錢”。這是他的親身見證説詞,又見於呈給皇帝的奏狀,證據力十足。據他説,那裏的“山谷貧人”,買鹽時是以“一斤麻,或一兩絲,或蠟或漆,或魚或雞”來交易的。如果朝廷采納張平叔的鹽變法,迫使這些貧人全以布帛來交易,那就“不堪其弊”,“勞而無功”了。也正因韓愈和韋處厚等官員的這些反對奏狀,穆宗皇帝最後並沒有采用張平叔的鹽變法。

比起韓愈所寫的長安“城郭外”居民,韋處厚筆下的那些“山谷貧人”,顯然處於唐代社會的更下層。然而,就在這樣一個“不用見錢”,完全沒有銅錢的山區,他們還是可以照常買到鹽,照常生活。他們用的仍然是估價和湊數方法。先把“一斤麻,或一兩絲,或蠟或漆,或魚或雞”等物,以估價法換算爲錢數,再湊足一斗鹽所需的250文,就能順利買得鹽了。值得注意的是,他們用來買鹽的物品,有布帛類(麻或絲),有食物類(魚或雞),還有用品類(蠟或漆),確實如韋處厚所説是“隨土交易”。

七 世界史上的類似案例

韓愈和韋處厚向穆宗皇帝講述的這兩個案例,發生在唐代。但這樣的估價和湊數交易法,在中國很可能有非常久遠的歷史,並非到了唐代纔產生,很可能早在先秦時代即已出現,再歷經漢魏晉南北朝,一直沿用到唐代。只是史料匱乏隱晦,這種交易法不顯,還有待學者進一步發掘和研究。

之所以這樣推論,是因爲我們可以在距今約三千多年前的埃及法老時代,找到類似的交易法事例。

目前我們所知西方最早的錢幣(coin),出現在西亞的小亞細亞(今土耳其),呂底亞(Lydian)國王克羅斯(Croesus)在位時(前561—前546),距今約二千五百年。在法老時代,距今約三千多年前,錢幣還沒有發明,埃及當然亦沒有使用錢幣。然而,貨幣史家發現了當時的兩張典型買賣契約,清楚地顯示買賣交易在完全沒有錢幣的情況下,是如何順利完成的。非常類似唐代的估價和湊數方法。

在拉美西斯二世(Rameses II)十五年(約前1275),一名商人向埃及女士伊任諾費(Erenofre)兜售一個敍利亞女奴,經討價還價後,價錢以古埃及的白銀重量單位來估算,定爲4德本(deben)又1凱特(kite),即約373公克的白銀。但這樣重量的白銀,只是個估價,類似唐代的錢數,買方並不需要支付白銀,可以用他物來取代。於是,那位埃及女士,找來一些衣服和毛毯,估價值2德本2又3分之1凱特,然後她再跟鄰居借了一批物品,包括一些銅器,一壺蜂蜜,十件衫,10德本的銅錠,直到湊足了買奴所需的估價。

第二件契約是關於一頭牛的買賣,定價爲120德本的銅。這同樣只是估價。買方最後以兩壺的油脂(值60德本),五件好衫(25德本),一件裙(20德本)和一件皮革(15德本),買下了這頭牛。這宗交易的過程,也非常類似韋處厚筆下那些“山谷貧人”買鹽的方法。

以上這兩張古埃及契約,是英國劍橋大學的錢幣學教授菲立·格爾遜,在1970年的一次著名演講《錢的起源》中引用過的。*Philip Grierson, The Origins of Money, London, Athlone Press of the University of London, 1977, p.17.另一位貨幣學者則在這研究發現上進一步申論: 西方的錢,實起源於法老埃及時代,德本這種估算單位,起源於一套會計系統,當初是爲了計算法老王室財產和全國税收。錢的起源,最初是爲了估算,不是爲了結賬。錢的估算功能,遠比它的結賬功能更古老,更重要。*John F. Henry, “The Social Origins of Money: The Case of Egypt”, Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes, ed. L. Randall Wray, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2004, pp. 92-96.

格爾遜也指出,這種以某一估算單位來估價,又以他物來結賬的方法,在西方歷史上是“相當常見的現象”。它甚至可以發生在那些已經在使用錢幣的社會,原因可能有兩個。一是錢幣供應短缺(這讓我們想起唐代的銅錢不足),特别是在中古歐洲的初期,這種情況是經常發生的。二是錢幣的價值很不穩定,或交易額異常龐大,商販寧願全部或部分收取實物貨品而不願收錢幣,因爲他希望把這些貨品再拿去轉賣,再賺一筆。*Philip Grierson, The Origins of Money, p. 17.這一點,也讓我們想起唐代的案例,特别是敦煌文獻P.3348V的那個行客任悊子。他賣了一批粟給豆盧軍,最後收取的是60疋生絹。對他來説,絹更輕便,更方便攜帶,而且還可以轉賣給别人。若他收銅錢,不但比生絹笨重,還不能轉賣。

古埃及和唐代的這些案例,給了我們一個重要啓示: 貨幣的估算功能,其實是可以跟它的結賬功能分開的,並不一定兩者必須合一。也就是説,人們並不一定要以同一種貨幣來估價,又以同一種貨幣來結賬,而是可以用某一種貨幣來估價,以另一種貨幣來結賬,如敦煌文獻P.3348V的那些實例,以錢數估價,但以布帛結賬。現代貨幣學者也發現,這樣做其實有它的優點,主要是可以避開物價(或現代匯價)上下起落的風險。*Young Sik Kim and Manjong Lee, “Separation of Unit of Account from Medium of Exchange”, Journal of Money, Credit and Banking, 45:8 (December 2013), pp. 1685-1703.現今世界各國的貨幣,其估算和結賬功能基本上是合一的。也就是説,我們是以單一貨幣(如人民幣)來估價(或定價格),也以人民幣結賬,以致現代人常誤以爲,貨幣的估算和結賬功能,必須合一纔行,但古代卻未必如此。

事實上,研究世界貨幣史的學者早已發現,在中古歐洲,人們可以分開用不同的貨幣來估算和結賬,就像唐代那樣。事實上,分開纔是常態,而非例外。比如,在法國,livre tournois 這種金幣,在中古和現代初期,數百年來就被當成是估算單位使用,甚至這種貨幣已不再流通了,作廢了,仍然被拿來作估算單位。但同時期的法國,卻另有結賬用的其他貨幣或物品。在中古德國,某些特定的錢幣(如Vereinsthaler),一直被當作是估算單位,即使德國許多廣大地區,都以其他的貨幣或物品來結賬。*Peter Spufford, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge University Press, 1988.

研究歐洲中古時期經濟史和貨幣史的一位大家契波拉(Carlo M. Cipolla),曾經在他那本著名的演講集《地中海世界的貨幣、物價和文化: 第五到第十七世紀》中,論及歐洲中古時代的債務、税和物品,常常以某一貨幣單位來定值,但都可以用其他貨幣(或其他等值物)來結賬,就像唐朝那樣:

1107年十一月的一篇法國文獻,定明一筆債爲20 solidi〔原本指拜占庭帝國的一種金幣〕,但我們從後來另一篇文獻知道,這筆債是以一匹馬來償還。在905年的西班牙,一筆 25 solidi 的債,是以衣服、牛和白銀來償還。同樣,在962年的西班牙,一筆4 solidi的債,其實是以衣服、食物和飲品來還清,而在933年,一筆600 solidi的債,是以瓶、馬具、馬、華服和銅錢償還。*Carlo M. Cipolla, Money, Prices, and Civilization in the Mediterranean World: Fifth to Seventeenth Century, Princeton University Press, 1956, p. 5.

更有趣的是,這種用來定債、定税和定物價的貨幣,在歐洲中古時代,往往還是一些根本不存在(或早已作廢不再流通)的貨幣,如上段引文中的solidi。契波拉有一絕妙好詞,稱這種貨幣爲“幽靈貨幣”(ghost money),*Carlo M. Cipolla, Money, Prices, and Civilization in the Mediterranean World, pp. 38-51.就像唐代的銅錢,在估價時,往往變成一種虛擬銅錢一樣。

事實上,唐代的實體開元銅錢,只有一種: 就只是一個銅錢。這種銅錢上面並沒有任何文字,説它面值“一文”。但唐人都稱一個銅錢爲“一文”。同理,開元銅錢更沒有“貫”的單位。唐朝從來沒有鑄造一種銅錢,説它是“一貫”,但唐人習慣上都把一千個銅錢稱爲“一貫”。在交河郡市估案中,我們還見到唐人竟以“分”來估價,但唐代從未鑄造過“一分”的銅錢。由此看來,“文”或許還能説有一個相對應的實體銅錢,不全是虛擬,但“貫”和“分”,倒真是唐人想出來的純虛擬貨幣單位,並無相對應的實體銅錢,就像歐洲中古那些“幽靈貨幣”一樣,只是爲了估算而虛擬出來,好比是抽象的數學單位。唐人當中,有誰見過(或摸過)“一貫”或“一分”的開元銅錢?從來沒有。可證唐代的“貫”和“分”貨幣單位,也是“幽靈貨幣”,沒有實體的存在,只用作計算,只存在於紙面上。宋金和蒙元,倒有面值“一貫”的紙鈔。

在埃及法老時代的那兩個買賣實例中,似乎任何物品都可以拿來結賬: 衣服、蜂蜜、油脂、銅器,樣樣都可以。格爾遜認爲,這些物品,或許不宜稱之爲“貨幣”(money),而是“貨幣代用品”(money substitutes)。同樣,我們也可以把唐代貨幣的使用狀況,構想爲一個連續體(continuum)。在連續體的最頂端,是最正規、最十足的貨幣,即布帛、銅錢和穀物三大類,普遍被人接受爲貨幣的程度最高,也不須官府敕令爲所謂的“法定貨幣”,民間已自然接受了,因爲這對他們是方便的、有好處的。十足貨幣當中,又有高低位階(hierarchy)之差,使用場域之分。比如,大宗交易和遠途經商,用絹練(練又比絹輕,更適合遠途場合);城市地區和小額交易,用銅錢;兩者皆短缺時,可改用穀物(如九到十世紀的敦煌)。因此,這三大類貨幣,可以互補長短。在連續體的最底端,是格爾遜所説的那些“貨幣代用品”,也就是韋處厚提到的雞、魚、漆、蠟等,普遍被人接受爲貨幣的程度最低,恐怕只有到山谷賣鹽的商人,纔願意接受。十足的貨幣,用於一般正規的官私交易,而“貨幣代用品”之類,則用於“山谷貧人”當中。連續體中間,還可以有其他區域性的貨幣,如元稹在《錢貨議狀》中所説:“自嶺已南,以金銀爲貨幣;自巴已外,以鹽帛爲交易;黔巫溪峽,大抵用水銀、硃砂、繒綵、巾帽以相市。”*《元稹集校注》卷三四,頁938。

從這個視角看,唐代的估價和湊數交易法,並非孤立的中國史現象,而是一個古代世界史上的常見現象。在錢幣發明之前,或銅錢短缺時,人們都曉得先以一種社會上視爲最珍貴的東西(比如荷馬史詩中的牛),或以最方便估算的東西(比如唐代的錢數)作估算和估價單位,然後再以湊數的方法,以其他貨幣或代用品,來結賬並完成交易。

在唐初徵收租庸調時期,均不以錢數估税,而以穀物和布帛爲估算單位,來估税和徵税。《舊唐書·食貨志上》引武德七年(624)令:“賦役之法: 每丁歲入租粟二石,調則隨鄉土所產,綾絹絁各二丈,布加五分之一。輸綾絹絁者,兼調綿三兩;輸布者,麻三斤。”*《舊唐書》卷四八,頁2088。表面上看來,這是要農民繳交實物充税,但事實上,這樣的租庸調税法,也可以看作是唐初以穀物和布帛爲估算單位來定税額。而且,這些也只是估算單位,結賬(即真正繳税)時,可以改用他物來折納,不一定繳交唐令上規定的這些實物。比如,江南就常以米代粟,甚至以租布代租粟。如斯坦因在吐魯番發現的那塊布,清楚寫明是“租布”,以布來交租税,代替原規定要交的粟:“婺州信安縣顯德鄉梅山里祝伯亮租布一端,光宅元年十一月。”*Valerie Hansen and Helen Wang, “Introduction, Textiles as Money on the Silk Road”, Journal of the Royal Asiatic Society, 23: 2 (April 2013), pp. 157-158.然而,以穀物的容量(斗和石等)和布帛的長度(丈和疋等),來估算物品的價值,不如錢數的十進制(文和貫)那樣靈活,於是後來錢數慢慢成爲最主流的估算單位了。

大約從玄宗開元年間開始,宇文融向括戶徵税時就已經在用錢數來估税了:“開元中,有御史宇文融獻策,括籍外剩田、色役僞濫,及逃戶許歸首,免五年征賦。每丁量税一千五百錢。”*《舊唐書》卷四八《食貨志上》,頁2086。唐代的戶税和後來的青苗錢税及兩税,也莫不以錢數來定税,但都可以折錢爲布帛、穀物或他物。這顯示,唐人慢慢發現,以錢數估税和估價的種種好處。於是唐代的錢,也從原本的實體銅錢,逐漸演變成一種虛擬的、抽象的數學單位,專用來估税和估價,而不再用作結賬的主要貨幣,僅用於某些場合,如小額交易、官員的部分俸料(所謂“半錢半物”)等等。

這意味着,我們是否應當以一種全新的角度來看待唐後期的唐代銅錢: 它是否已經不再是主要的結賬工具,讓位給布帛,但它的估算功能卻越來越强化,最後衍生出宋金的紙鈔?在這方面,最有意義的一點是,宋金的紙鈔(交子、錢引等),居然完全像唐代一樣,以銅錢的錢數(貫和文)爲估算單位。比如一百文紙鈔、一貫紙鈔等等,且常在紙鈔上,畫有一貫貫的銅錢圖像。一直到蒙元時代,紙鈔纔以白銀的兩爲估算單位,取代了銅錢的錢數(文與貫),並一直沿用到明清時代。*Richard von Glahn, “Monies of Account and Monetary Transition in China, Twelfth to Fourteenth Centuries”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 53 (2010), pp. 463-505.

八 結語: 本研究發現的意義

本文論證唐人常以錢數來估價,但結賬時,卻又不需要支付開元通寶類實體銅錢,可以用布帛或他物來付賬。這跟現代人用錢的習慣很不相同,所以我們很容易把唐代各種估價和定税的錢數,如青苗税錢和兩税錢,誤以爲是指實體錢,須交付實體的銅錢。爲了釐清此點,本文引用了敦煌吐魯番文書,以及史書上的其他實例,來論析唐人在多元貨幣環境下,這種特殊的用錢慣例,以發其覆。過去,學界當然也知道唐代有所謂“折錢”的做法,但究竟怎樣實際操作計算,卻無人深論,細節不明。本文跟過去含糊的“折錢”論述最不同的一點,就是以實例詳細論證了唐代錢數的估算(unit of account)功能,遠比它的結賬(means of payment)功能更爲重要,且兩者經常可以分開: 以錢數估價或估税,卻不一定要以銅錢來付賬或交税。唐人就這樣善用估價法和湊數的方式,來進行各種交易買賣和繳税,從而解決了銅錢長期短缺的問題。唐代的這種用錢現象,也可以在古代世界史上,找到許多類似案例。

在唐代社會,錢數是最常用的估算和估價單位,其次是布帛和穀物。但錢往往不是最常見的結賬單位(因爲錢既笨重,又短缺),而是布帛,其次是穀物(這兩者很少會短缺,布帛更比銅錢輕)。看清了這點,我們今後在唐代文獻和出土文書中,見到那些錢數,應當格外謹慎,要先弄清楚這到底是估價(估税)的錢,還是結賬(繳税)的錢。稍不留意,便會誤以爲那些錢是指實體銅錢,用來結賬,於是又進一步推論,唐後期在廣泛使用銅錢來交易和付賬,銅錢取代了布帛(如全漢昇等人的論斷)。這樣誤會可大了。

這樣的研究發現有什麼意義?非常有意義,可用來進一步解決過去一連串唐代經濟史和貨幣史上的棘手課題。不妨列舉筆者的一些想法,以及將來擬深層探討的三個課題。

第一,唐代有不少税項,常以錢數來定額。例如,玄宗時代的宇文融括戶,他徵收到一大筆常賦以外的額外税收,史書説他“得錢數百萬貫。玄宗以爲能”。*《舊唐書》卷四八《食貨志上》,頁2086。這“數百萬貫”,究竟是實體的開元通寶銅錢,還是估值總價,還是指價值“數百萬貫錢數”的布帛呢?唐代的戶税和青苗税錢,都以錢數來估算。但這是否表示,老百姓交這些税時,一定要交實體銅錢?還是可以像韓愈所説長安“城郭外”的居民買鹽那樣,可交“見錢”(即實體銅錢),也可交“雜物及米穀”?唐人常以錢數來定物價和定税額,但未必一定以實體銅錢來付賬或交税。今後我們可以從唐人用錢的這一特殊習慣,深入研究此類課題。

第二,唐後期德宗時代開始的兩税法,究竟是交錢,還是納物,還是半錢半物?這一直是唐史上的一宗懸案。唐人如陸贄、李翱、白居易和楊於陵等人,似乎在各説各話,分成兩派。值得注意的是,唐代經常在鬧“銅錢荒”,唐後期尤甚,民間怎麼可能有那麼多的銅錢交兩税呢?何況,若以銅錢交税,則銅錢之笨重,在兩税送州、送使和上供的過程中,都涉及長途的運輸,有諸多的麻煩。若交布帛,至少載重量和腳錢可節省一半以上。布帛又是農民自行生產,不會像銅錢那樣短缺。在這種情況下,朝廷還會不會像某些學者所説,兩税一定要收實錢?還是兩税必須以錢數來定税額,作估税單位,但又可以折納布帛?這是不同的兩回事,我認爲應當以後者爲是。可見這裏面大有文章,內情不簡單,值得再細考。這懸案有沒有可能破解?筆者已掌握了一些初步的線索,認爲應當從唐代的多元貨幣環境、估價法和銅錢短缺等方向,下手解決這一疑難問題。

第三,跟兩税相關的虛估和實估,也是個棘手問題,而且涉及唐後期的許多領域,諸如税法、鹽法、官員俸祿、和糴、宮市以及更重要的國家税收。這些基本問題不解決,許多相關課題也無法釐清。就筆者所見,虛估和實估都跟唐代的估價有關,而且虛估和實估,都是官方所爲。但問題是,爲什麼官府要“虛估”?也就是不按時價來估,而把物品價值,包括鹽價(史料中常稱爲“鹽估”)刻意擡高許多,甚至高達四倍或以上來估算呢?這樣的虛估,對國家和百姓,又有什麼好處?虛估和實估,並未隨着唐亡而消失。宋代仍然有虛估和實估,顯示它依然有繼續存在的理由。

(本文作者係臺灣新竹清華大學歷史研究所教授)

圖一P.3348V第17—18行

圖二P.3348V第53—57行