湘鄂战争纪事诗墨盒再探

◆刘军成(河北 保定)

湘鄂战争纪事诗墨盒再探

◆刘军成(河北保定)

在《艺术中国》2012年第11期杂志中,石家庄杨未君兄发表的考证文章《湘鄂战争纪事诗墨盒初探——不须铜柱铭勋业,墨盒镌诗也传名》,结论为:此磨损了上下名款的墨盒上诗文作者为吴佩孚,并镌刻送给其友人或师长。对此结论我觉得有待商榷,经多方查考资料,有了新的发现,得出了一个自认为准确的考证结果。与未君兄进行了沟通,杨兄言及当时手头资料有限,考证不是很全面,并对我所做的订正考证给予了认可。不敢独专,借此与大家共飨。

为了便于查证对照,把盒面铭文内容再列示如下:

□□□书出上京,備言湘鄂正鏖兵。

窃名为倒莲花幕,戡乱须移细柳营。

剑戟森森围虎账,冠裳济济送蜺旌。

天公特注银河水,洗尽尘氛铠甲明。

右《出师》

铙歌声里发征轺,虎旅三千意气豪。

甲胄成行随节钺,士民遮道望旌旄。

思摧冬日人思奋,令肃秋霜马不号。

赢得口碑传驿路,军行从不犯秋毫。

右《行军》

江上陈师趁曙光,旗开正正阵堂堂。

元戍小队成鱼贯,征虏楼船序雁行。

雅度雍容追叔子,雄姿英发想周郎。

擒渠捣穴须臾事,寄语孙恩早遁藏。

右《备战》

铁舰终离金口戍,牙旗直指夏沙湖。

寡能胜众仁无敌,危转为安智若愚。

风急涛飞如起舞,山鸣谷应似欢呼。

桓侯身手留侯略,鼎足千秋奋壮图。

右《破敌》

江头一战著声威,真个关山度若飞。

贼解黄巾争窜匿,民瞻赤帜竟未归。

万家幸脱红羊劫,一旅能开白马围。

叱咤风云皆变色,阴霾扫净见朝晖。

右《复鄂》

两岸纷纷树色苍,洞庭秋涨浩茫茫。

江城刁斗悲深夜,驿路锋烟接大荒。

早识穿垣多黠鼠,讵容当道有贪狼。

天山三箭难专美,一夕从容下岳阳。

右《取岳》

长驱如入无人境,报道南军过汩罗。

贾勇军中方逐北,要盟城下已求和。

指挥若定奇兼正,虚实相乘少胜多。

讲武初心非黩武,执干戈为息干戈。

右《停战》

铁骑南来市不惊,三湘耆老竞欢迎。

民登袵席嗟来暮,众讬帡幪庆再生。

共祝汾阳为福将,群依定远作长城。

不须铜柱铭勋业,比户争传壮武名。

右《保民》

湘军肇衅侵入鄂疆,水陆并进,武汉岌岌。

时我鲁军来援适至。溯江而上,势如破竹。

不及旬日,遂复鄂境。乘胜取岳,长驱入湘。

不为已甚,爰止湘阴。保境安民,颂声载道。

纪诗八章,平铺直叙,事皆徴实,语不求工。

即呈

□□□□□□

民国十年双十节

□□□□□□□□

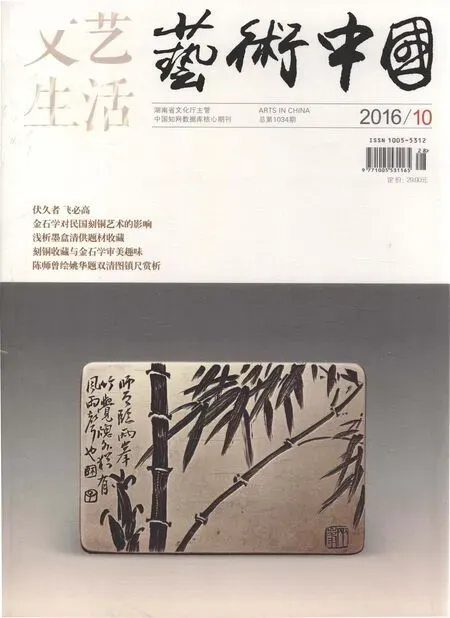

湘鄂战争纪事诗墨盒

首先,此盒的诗文非吴佩孚所作,当然墨盒也不是吴佩孚镌刻送给其他人的。

原因之一,从个人的做事风格上讲,诗作者和赠送人不是吴佩孚。盒上八首诗通篇是对直军的赞美和对主帅智勇谦仁的褒扬,穷极经典,将历史上人所熟知的良臣勇将比于一身,可谓至仁至美至圣。吴佩孚以秀才而军阀,平生注重修身,廉洁自守,为人忠直,至性至情,其人格品德甚高,既讲求五伦八德,也醉心佛老之道,有《循分新书》《正一道诠》《明德讲义》《春秋正义证释》等著述传世。可以说儒家思想深入其心,不会狂傲自夸如此,还镌之送人,岂不是授人笑柄?所以吴佩孚不会这么做。

原因之二,从诗的水平上讲,诗作者非吴佩孚。本诗以诗写史,有叙有论有评,用典人所熟知而恰当,言辞简练平实而明了,气韵连贯,平仄得体,非大才不可为。吴佩孚诗词及书画有一定的造诣,虽有诗才,有《蓬莱诗草》遗世,通篇读来,很难达到此诗的水平。

原因之三,从时间上讲,吴佩孚是赠送者的可能性较小。墨盒所载日期是1921年10月10日,彼时正是川鄂战争缠斗之时,据资料显示,“吴佩孚闻报乃于五日(即10月5日)亲率蜀通、裕川两舰,满载军队,上驶秭归附近之窑湾,察看地势,挥兵进攻。”又“十月十二日,鄂军右翼兴山,左翼长阳,亦均次第收复。吴佩孚闻报,特亲往巴东办理善后。”以上说明吴一直在督战,没有进京可能,当然,他也可以是委派他人而为,但是从常理讲,战争瞬息万变,不会有闲心顾念此事。再者诗文末尾“即呈”二字,体现出此盒是以下呈上的,受赠者应为赠送者的长辈或长官,如是署名呈送,当为亲力亲为所做或者自己呈送。因此,赠送者不会是吴佩孚。

湘鄂战争纪事诗墨盒局部图-1

虽然赠送者非吴佩孚,但是墨盒上的诗文通篇记述的是湘鄂战争情景,赞颂鲁军主帅,而此人恰恰就是吴佩孚,由此可得,此盒无疑是送给吴佩孚的。我想这一点不需要太多的佐证了。

既然此盒是呈送给吴佩孚的,那呈送者是谁呢?信息只能从诗文中查找。首先此人诗才了得,其次此人为吴氏下属,对吴氏了解并极其尊重,再就是他应当对此战过程亲身经历或者有机会详知内幕。根据这几点,一个人的名字跃然而出——杨圻。

杨圻(1875—1941),初名朝庆,更名鉴莹,又名圻,字云史,号野王,常熟人,御史杨崇伊子,李鸿章孙婿。年二十一,以秀才为詹事府主簿,二十七为户部郎中。光绪二十八年(1902)举人,官邮传部郎中,出任驻英属新加坡总领事。入民国,任吴佩孚秘书长,亦曾经商。抗日战争爆发,居香港,病卒。工诗词,诗宗盛唐,擅七古,弱冠作《檀青引》,有诗名;后所作《天山曲》,长达近二千字,前所未有。人称其诗风骨真挚、沉雄典则,多逸响。著有《江山万里楼诗词钞》。

杨圻66岁照

杨圻的诗歌成就在此不再赘述,业界已有定论。吴佩孚之于杨圻可以说有知遇之恩、通达之谊、式好之情。杨圻视吴氏为主公,尊崇备至,恪尽臣责。当年,经同年好友潘毓桂的介绍,杨圻访晤吴佩孚。吴佩孚说:“杨先生是江东才士。”礼延入幕,委以秘书长,极宾主之欢。杨云史尝写信给夫人徐檀曰:“三年择妇而得君,十年择主而得吴。”沾沾自喜之情,溢于言表。吴佩孚因系秀才出身,于古诗词及书画有一定的造诣,虽然弃文从戎,却喜接文士,这与陈光远的粗鄙,是不可同日而语的。吴佩孚对杨云史可说是言听计从,其重要笔札皆出其手;而杨云史每逢书及吴佩孚名字时,例均“抬头”,以示尊敬。其亲书以奉吴佩孚“主公两正”之联云:“杜老歌诗出忠爱;吕端大事不糊涂。”对吴佩孚更备极尊崇吹赞之意。这些在杨圻所著《江山万里楼诗词钞》的诗文中多有体现。杨圻自比为:臣、王璨(仲宣)、马周,将吴氏比作:主公、孔融、陶侃、刘备(豫州)等。

未敢轻毛遂,羞称识孔融。

——《南昌军幕得家书知园梅著花矣》

平生出处轻刘表,一代功名失马周。

仲宣意气消磨尽,尚识琅琊一孔融。

故人燕颔早封侯,王粲春来思远游。

—— 《南昌军幕感怀》

逆旅马周无一事,独来倚马看江山。

——《夏口客舍》

名耻依刘表,狂能识孔融。

——《再过湖口要塞感赋二首》

谈笑轻刘表,风尘揖马周。

多士推陶侃,清才愧仲宣。

——《壬戌三月七日寿子玉巡帅》

犹向人间识孔融,西游河洛莽春风。

中郎倒屣恨何晚,王璨登楼鬓已苍。

——《送南海先生》

中原四月见青杏,细雨清樽侍豫州

——《首夏饮吴将军宅小园》

骊兮得主今谁荐,西望长鸣谢孔融。

——《八骊歌呈玉帅》

益思故君今安在,天边泣血臣恐慌。

丈夫事主贵始终,相从患难吾愿偿。

——《鸡公山感怀诗一百韵》

仲宣犹健在,辛苦上沙场。

——《江路载骨东归哭怀夫人》

长揖辞豫州,东归道阻长。

——《独归欢》

半壁思陶侃,东风便仲谋。

——《哭孚威上将军》

以上一方面体现了吴杨之间的深厚交谊,从另一个方面也体现出杨圻在诗文创作中,用典行文会有一定的习惯。也就是说在某一个阶段或针对某一个人,诗人会用相同的典故或类似的行文方式歌咏。杨云史在吴佩孚幕府时,所经大小战役,几乎都有诗记之,向有“诗史”之目,以此从其所遗诗文中查证,盒面诗文作者是否为杨圻,不失为一个有力的证据。

盒面原文1:窃名为倒莲花幕,戡乱须移细柳营。

诗文考证:

1、落日潼关骑,秋风细柳营。

——《癸丑北游诗五十首》

2、洛阳新筑亚夫营,日落青天万马鸣。

——《辛酉冬游洛阳入孚威上将军幕赋呈》

3、殷勤远相送,凄绝伏波营。

——《赤壁舟中玩月》

亚夫营,典故名,典出《史记》卷五十七《绛侯周勃世家》。汉将周亚夫驻军细柳,防御匈奴,营中戒备森严。文帝亲来劳军亦不得入,及至以天子名义下诏令,始开营门。后因以“亚夫营”称戒备森严的军营,亦称“细柳营”等,伏波营也类此。

盒面原文2:天公特注银河水,洗尽尘氛铠甲明。

诗文考证:

1、朗吟洗兵马,长揖事英雄。

——《壬戌三月七日寿子玉巡帅》

2、天心洗兵马,人事一戎衣。

——《军中诗》

3、愿君再到支机处,乞借天河洗甲兵。

——《七夕宴客……见示并嘱和章》

4、一心洗兵马,四海仰英豪。

——《大军次卢龙》

5、人心洗兵马,天意厄英雄。

——《十一月初七……寒山楼不寐赋慰将军》

6、伫看收京洗兵马,凌烟添个李西平。

——《赠李伯豪将军》

在诗人的意念中,大兵征战、水洗兵马铠甲是吉祥之兆。

盒面原文3:雅度雍容追叔子,雄姿英发想周郎。

诗文考证:

1、中原人物归羊祜,南国衣冠愧士龙(陆士龙)

——《辛酉冬游洛阳入孚威上将军幕赋呈》

2、见说祭尊羊叔子,雍容裘带诵诗书。

——《赠李伯豪将军》

盒面原文4:天山三箭难专美,一夕从容下岳阳。

诗文考证:

1、开府临江汉,旌旗下岳州。

——《壬戌三月七日寿子玉巡帅》

2、开疆拓土贺元戎,三箭天山早挂弓。

——《天山曲》

盒面原文5:讲武初心非黩武,执干戈为息干戈。

诗文考证:

1、酒泉从此靖胡尘,不是穷兵非好武。

——《天山曲》

2、元戎谋一统,百战岂穷兵。

——《哭孚威上将军》

盒面原文6:民登袵席嗟来暮,众讬帡幪庆再生。

诗文考证:

1、自古英雄嗟落日,至今父老说云台。

——《辛酉冬游洛阳入孚威上将军幕赋呈》

李白在《赠饶阳张司户燧》的诗里曾有诗句“功业嗟落日,容华弃徂川。”

杨圻手迹

2、不以兵车力,何由袵席功?

——《榆关纪痛诗》

盒面原文7:共祝汾阳为福将,群依定远作长城。

先做一个订正,杨兄原文对诗文典故浅释第10项,定远,我觉得应该指为定远侯班超,呼应上句诗中的汾阳王,如此诗文对仗才工整。

诗文考证:

1、故人燕颔早封侯,王粲春来思远游。

——《南昌军幕感怀》

燕颔,指班超,语出至南朝·宋·范晔《后汉书·班超传》:“超问其状。相者指曰:‘生燕颔虎颈,飞而食肉,此万里侯相也。’”

2、反侧难安叶护心,羁縻未就班超议。

——《天山曲》

3、“欲赋中兴事,荒哉郭李功(郭子仪、李光弼)。”

——《江楼约子材饮》

盒面原文8:不为已甚,爰止湘阴。

诗文考证:

1、功名非为己,未敢贺封侯。

——《壬戌三月七日寿子玉巡帅》

如此之多的诗文验证,足可以说明纪事诗由杨圻创作。

诗是杨圻写的,其和吴氏的关系也足够密切,此墨盒是民国十年双十节(1921年10月10日)在北京同古堂定制,因为在所知的典籍记载里,没有明确的馈赠记录,就只能从可能性上去做推论。

首先此时间是否在双方交集的时间段里?这一点可以从杨圻入幕府算起,据《杨圻年表》记载“民国十年(1921)辛酉,四十七岁。八月,吴佩孚时援川湘军事结束,新组幕府,先生因其刚正磊落,遂为幕友,但,声明不入仕途。在军幕初任机要处长,后任秘书长。九月,为吴佩孚军幕客,战川军于宜昌。”从杨圻的诗文中也可以找到佐证,其中一首《渡江谒吴将军》,正文:“武昌两岸是楼台,如此山川倦眼开。行到中流狂击楫,满身风雨渡江来。”吴氏在武昌指挥湘鄂战争,时在8月。还有一首诗有时间记载,《辛酉九月吴将军与川军战于宜昌江路戒严有感旧游》诗文:“浔阳风水急,渺渺感余情。战国难为策,高秋得用兵。清笳山上发,江火雨中明。寇盗频年满,西川事可惊。”与川军的战争在9-10月间,从诗中可以看出作者对军事行为的关注和评判,说明其早已在军幕中了。通过年表和诗文证明,在10月10日之前,杨圻已在吴氏的军幕府做事。这是有明确记载的交往,至于之前是否还有交集,查证的诗文中只是更多记录了杨圻对吴佩孚的心仪之情,而没有交往记载。

其次杨圻是否有可能在这个时间到过北京?没有明确记载就只能靠推论了。有几点信息值得关注:第一,北洋政府在前代勋赏制度的基础上,制定了一整套赏功制度。赏功活动一般选择在黄道吉日,以大总统令颁布,尤以“双十节”期间最为频繁。1912年9月29日北洋政府公布中华民国国庆纪念日法令,并于1916年12月22日修正,规定武昌起义之日(阳历10月10日)为国庆日,举行“放假休息、悬旗结彩、大阅、追祭、赏功、停刑、恤贫、宴会”等事项。在国庆日对那些于民国有功之人授予勋位、颁给勋章,以示褒奖。授勋范围广泛,人员众多,且与政治风向密切相关。第二,吴佩孚在1920年10月8日加陆军上将衔,10日晋授勋二位。1921年8月30日晋授勋一位。10月10日曹锟、张作霖、吴佩孚联电赞成庐山国是会议。1922年10月10日晋授为陆军上将。第三,此时,湘鄂战争直军收复鄂疆并于8月28日占领岳阳,9月1日议和停战,川鄂战争进行中。历史的还原可以根据科学的依据进行合理的推断。根据这三点信息,存在这样的可能性。每年一度的双十节赏功,必然会对在前线征战的吴佩孚及其将领大加封赏,而前线战事正紧,只能派代表团参加赏功活动。杨圻刚到军幕不久,离开不影响战事,又为吴氏所信任,成为代表团其中一员,随团到京,顺便为吴氏进行一些较为隐秘的联络,闲暇之余,定制此盒也就成为可能。

为了保持考证的严谨性,去伪存真,释疑辨实,对于此组诗文在杨圻的诗歌文存中没有收录,原因证据如下:

一、《湘鄂川鄂战争纪略》所记,吴佩孚抵达湖北时,当地官绅法团以及旅外鄂人并不支持对湘军作战。在战争期间为了阻止湘军进攻,其两次下令挖断大江堤坝事造成人民生命财产死伤损失无算,令人发指。“……于八月十四日晚密令各军将金口上游小沙湖之磁矶口堤决开。南军死者数百人,辎重损失尤巨。该处居民千八百户,尽数淹没,溺毙三千余人,牲畜田庐,沉灭殆尽,财产损失约达数千万元。”“直军正在不支之际,而汀泗桥方面湘军,忽纷纷退去二十余里。其后退原因,系吴佩孚闻咸宁方面败耗,急令直军将蒲、咸间之拦江堤挖断,溃口至四百余丈。……因此误毙至二千余人,其未及防伪,被水冲去者又不下千余人。”并且在第一次直奉战争中,双方通电骂战,奉系电文中,多次提及决堤之祸。“决金口之堤,直以民命为草芥。”(张作霖之沁电)“决堤复沦胥数百万生灵,浪战更伤害六七省精锐。”(阚朝玺讨吴佩孚之檄文)“其决堤灌河也,沿堤居民,聚集老幼男女环跪于前,涕泣请命,吴氏悉怒而投之横流,乃指挥掘挖益急,是吴氏之忍。”(张作相等通电)“决水灌堤,以祸人民也。”(张作霖宥电)以上说明湘鄂战争,是吴佩孚一生的污点,得当时之利,而成终生之耻,以致于在其遇害之后,为了维护他的形象,既是对手又是朋友的赵恒惕等主编的《吴佩孚先生集》中,亦不记载此战。

二、杨圻辑录出版《江山万里楼诗词钞》,由吴佩孚赞助并题词作序。湘鄂战争的歌功颂德的诗文入集,于吴氏来讲无异于是揭其丑行,自然会建议杨圻不要选入此书,甚至销毁不再示人。在杨圻的诗文集确实也没有推崇湘鄂战争的诗文,杨圻所作《哭孚威上将军》组诗,回顾了吴佩孚一生功绩,对于此战似乎也是刻意回避。

江山万里楼诗词钞

三、在刘盈的硕士论文《杨圻诗歌研究》中,对杨圻居京期间的诗歌有下列描述:“时值甲午中法战争、甲午中日战争爆发,清政府签订了一系列的屈辱条约。但目前所见杨圻的诗歌中,并没有对此类事件的反映。由于他和李鸿章的关系,或许他未作诗,亦或是作而删之,我们不得而知。”可以类推。在《江山万里楼诗词钞》的野王诗词钞总目弁言中,就明确记载着编纂此书时对诗的删减,其中“四十岁以后,十存七八。”“所删者别为割肉集五卷”。而在未出版之前的战乱中,“割肉集五卷,已编诗四卷,文两卷,荡焉熸焉。”也许,这几首诗就在这删减和被战火毁失之列了。

上面的证据就完全可以确认一个结论:此盒是由杨圻撰写诗文、在北京同古堂亲自定制呈送给吴佩孚自用的。

此盒的作者以一个湘鄂战争亲历者的视角,用诗文勾勒一幅战争图景,为湘鄂战争研究增添了有力的史料。同时,此诗的发现,也是对杨圻诗歌的完整做一个有益的补充。

最后根据盒面痕迹,对所磨损的文字做个大胆的推测:首句“蓬莱接书出上京”。左上,即呈“两湖巡阅使吴公”。左下“江东杨圻云史谨识”。