基于中医传承辅助平台挖掘治疗痹证方剂组方规律

王爱华,李向军,金芳梅

甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050

◆文献研究◆

基于中医传承辅助平台挖掘治疗痹证方剂组方规律

王爱华,李向军,金芳梅

甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050

痹证;中医传承辅助平台;方剂;组方规律

痹证是由于风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,闭阻经络,气血运行不畅所导致的,以肌肉、筋骨、关节发生酸痛、麻木、重着、屈伸不利或关节肿大为主要临床表现的病症。关于痹证的病名,最早见于《内经》,《素问·痹论》曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。”其后,历代医家又根据疾病的不同症状特点,赋予了不同的病名,如历节、鹤膝风等。

《名医类案》[1]是我国第一部中医医案类专书,由明代医家江瓘及其子江应宿编集,收录了明代以前历代名医临床验案2400余首。《续名医类案》[2]为清代魏之琇所编著,是对《名医类案》的补充。纵观各代医家对痹证的认识[3],我们发现,《黄帝内经》主要着重于对寒痹的论治,东汉张仲景《伤寒杂病论》主要论述的是湿邪和寒邪,金元时期则多注重运用风药治疗,明清时期多注重对湿热的治疗,至此才对该病专科理论有了系统和完整的认知。作者以《名医类案》和《续名医类案》为本,基于中医传承辅助平台挖掘清代以前各名医医家在治疗痹证中的用药规律,为后世的临床运用提供指导。

1 资料与方法

1.1处方来源《名医类案》和《续名医类案》中记载的所有关于痹证医案的组方。

1.2处方筛选笔者通过筛选《名医类案》和《续名医类案》中明确带有“痹”“历节”等的医案方剂,或具有典型症状特点的医案方剂,剔除其中重复和外用的方剂,如《续名医类案·痛痹》:“一人病湿痰肿痛,经年不能行,遇乞食道人授一方,用豨莶草、水红花、萝卜缨、白金凤花、水龙骨、花椒、槐条、甘草、苍术、金银花,共十味,煎水蒸患处,水稍温即洗之。”通过筛选,共收集处方85首。

1.3分析软件“中医传承辅助平台(V2.5)”软件,由中国中医科学院中药研究所提供。

1.4处方录入与核对将所筛选的85首方剂录入中医传承辅助系统进行分析。为确保录入的可靠性,完成录入再交由专人进行校对,以保障数据的可靠性。

1.5数据分析通过“中医传承辅助平台”中“数据分析”中“方剂分析”的功能,对各组方间的规律进行分析。具体步骤如下[4~5]:①提取数据:在中医疾病中输入“痹证”,提取治疗痹证的全部方剂。②频次统计:将所有方剂中单味药物的频次按照从大到小的序列排序,并导出到Excel中。③组方规律:将“支持度个数”(表示在所有药物中同时出现的次数)设为13(支持度为15%),“置信度”设为0.65,按照药物组合出现频次从大到小的顺序进行排序;进行“规则分析”,分析所得组合的规则。④新方分析:首先进行聚类分析(核心算法包括改进的互信息法、复杂系统熵聚类),在聚类分析前,选择合适的相关度(本文为8)和惩罚度(本文为2),然后点击“提取组合”按钮,发现新组方(核心算法是无监督的熵层次聚类),并进行网络可视化展示。

2 结果

2.1用药频次85首方剂中包含180味药物,对其进行“频次统计”,可得治疗痹证药物使用频次高低的排序,其中使用频次≥5的药物共47味,见表1。

2.2基于关联规则的痹证方剂组方规律的分析

2.2.1对85首方剂进行组方规律的数据挖掘,设置“支持度”见表2。支持度是指在所有处方中同时出现的频次,如果支持度设置过高,药对及组合比较集中,但符合要求的数量偏少,如果支持度设置过低,虽然符合的数量多,但是指导意义下降[6],因此,我们选择支持度为13(即15%),按照药物组合出现的频次高低进行排序,得到常用药对11个,中药共计7味。

表1 治疗痹证中使用频次≥5的药物

表2 治疗痹证处方中支持度≥13的常用药对及组合

2.2.2在支持度为13的基础上,将“置信度”设为0.65,点击“规则分析”查看分析结果见表3。→表示左边药物出现时,右边药物出现的概率,即当左边药物出现后,参数越接近1时,右边药物出现的概率越高。

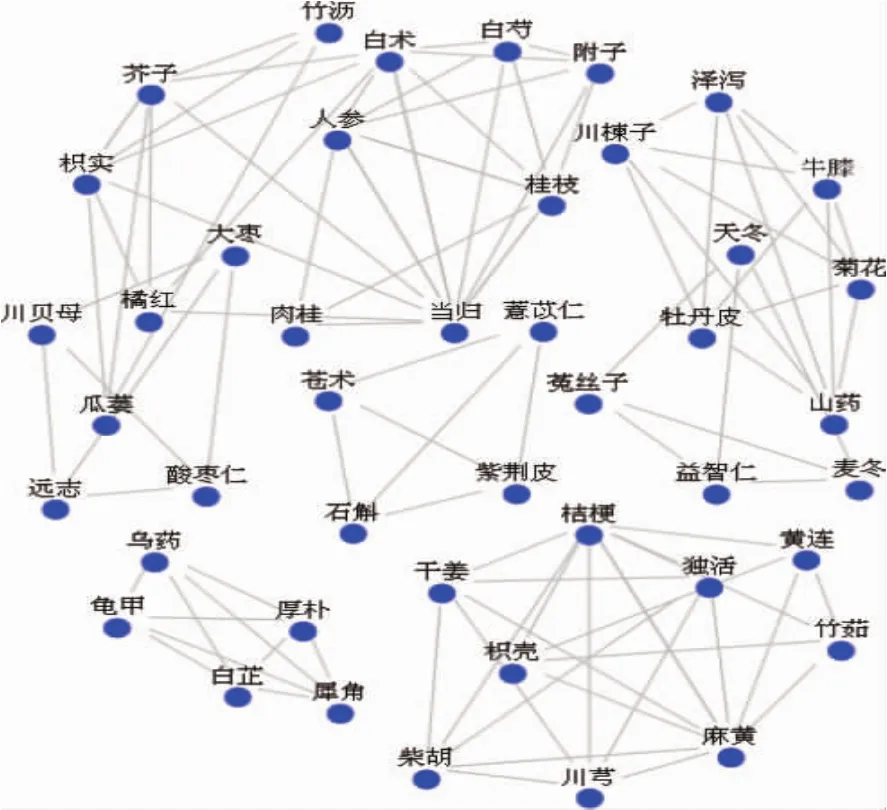

2.2.3点击“网络展示”见图1。我们可以直观地看到各药物间的联系,提示核心药物的组对。

表3 治疗痹证处方中支持度≥13及置信度≥0.65药物组合关系度分析

图1 85首方剂药物关联规则网络图(支持度≥13,置信度≥0.65)

2.3基于熵聚类的痹证方剂组方规律分析

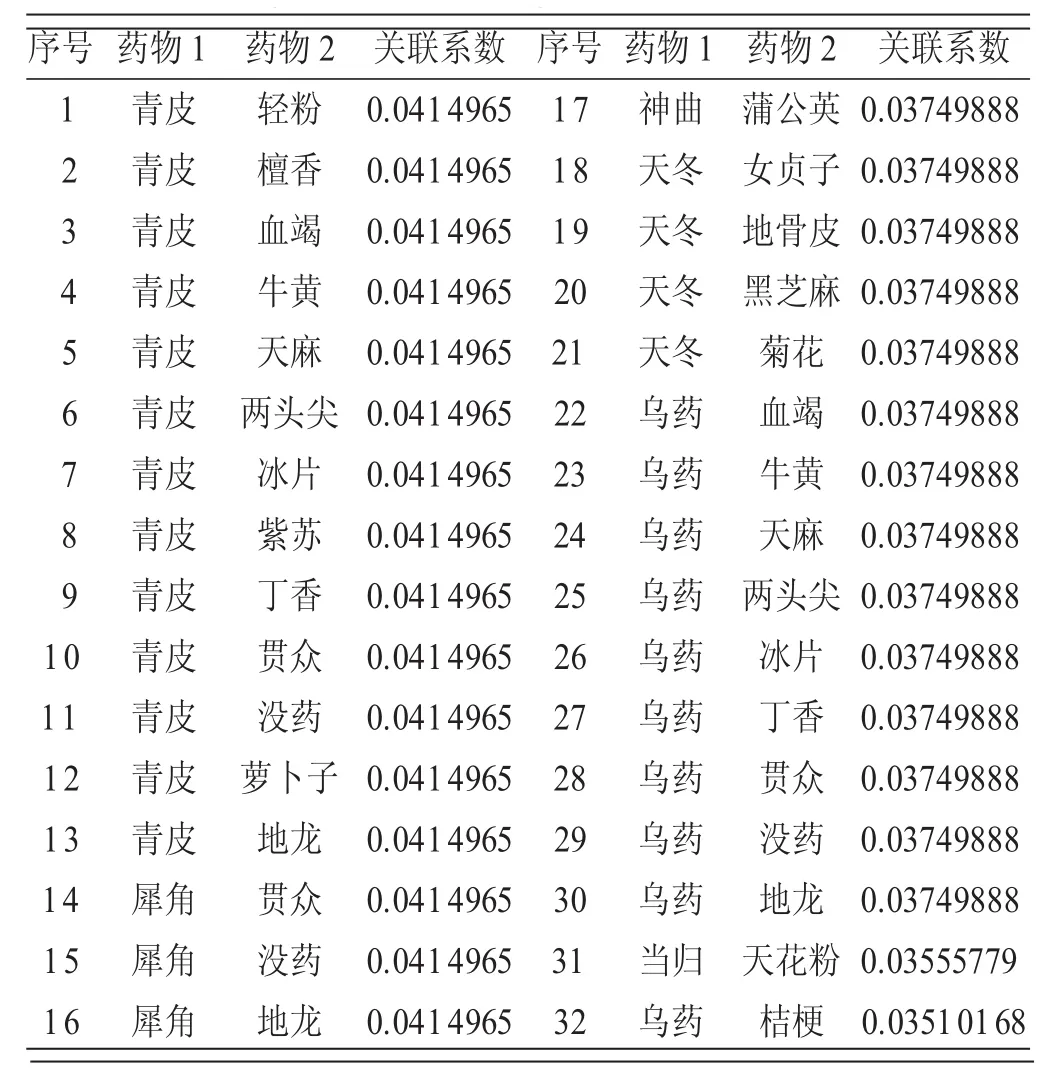

2.3.1基于改进互信息法的药物间关联度分析见表4。根据方剂总量及对系统的测试分析结果[7],我们选择相关度为8,惩罚度为2,进行聚类计算,分析治疗痹证方剂中180味药物间的关联度,其中关联系数在0.01以上的共有药对945组,因数量较多,我们选取关联系数在0.035以上的32组药对进行列表。

表4 基于改进互信息法的药物间关联度分析(关联系数>0.035)

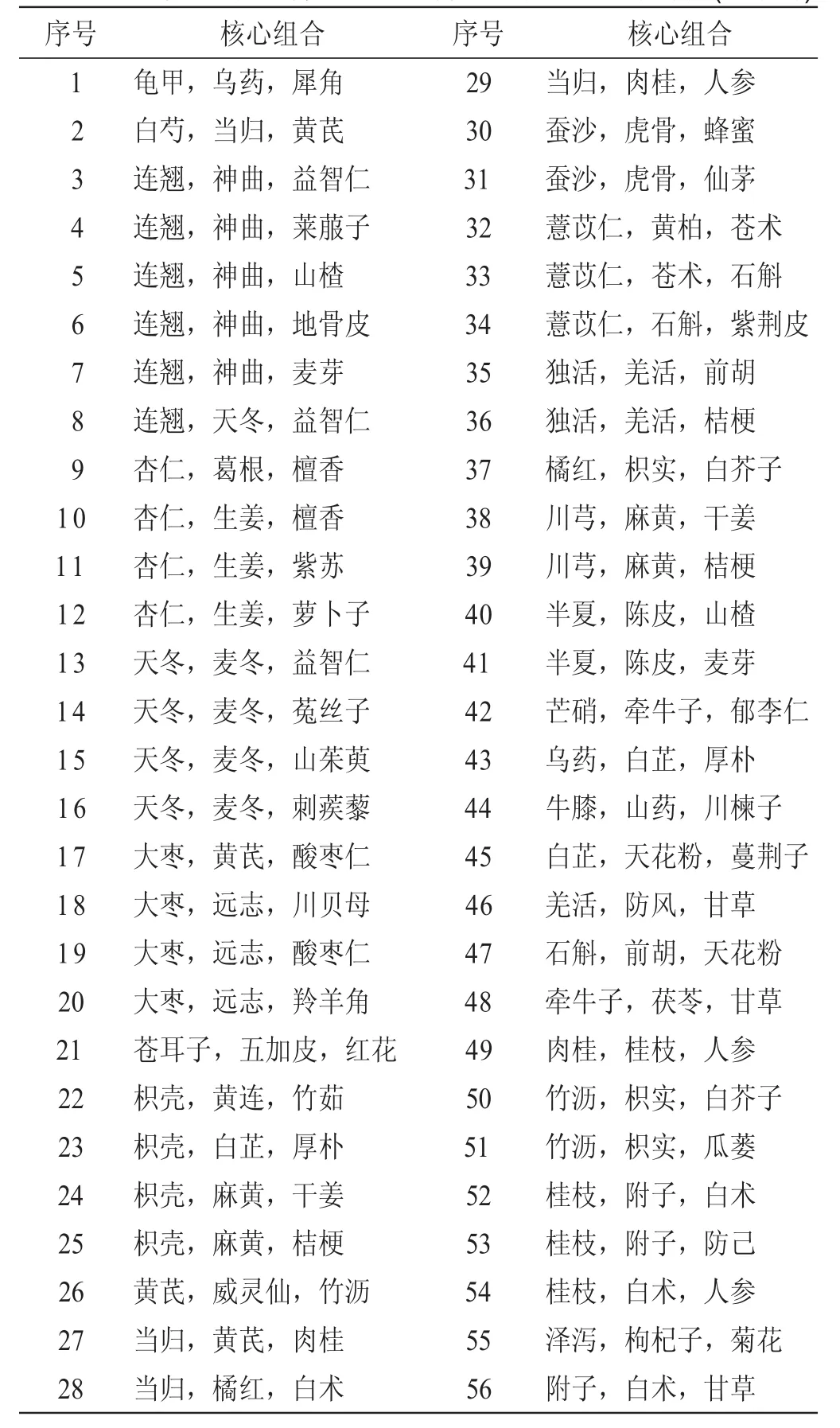

2.3.2基于复杂系统熵聚类的核心组合分析以改进的互信息法的分析结果为基础,按照相关系数与惩罚系数的约束,基于复杂系统熵聚类,演化出3~4味药的核心组合,其中3味药的核心组合共56个,见表5;4味药的核心组合共5个,见表6。

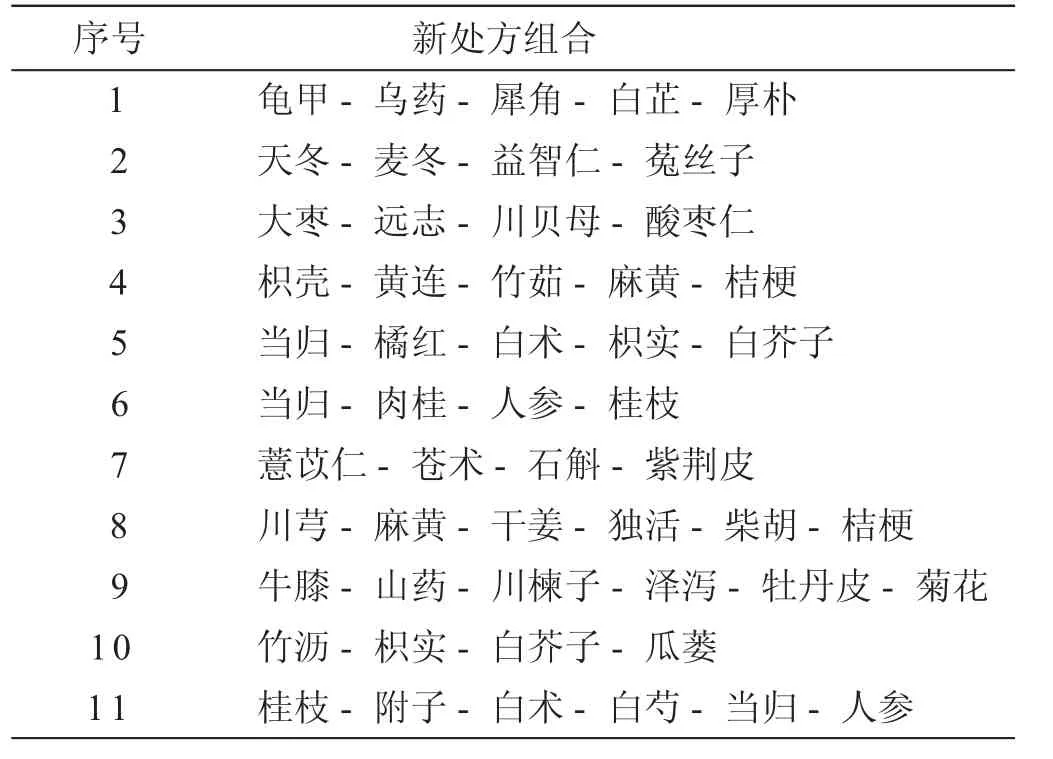

2.3.3基于无监督的熵层次聚类的新处方分析在以上核心组合提取的基础上,再进行提取组合,可以得到新方聚类的药物组合11个,见表7。相对应的药物组合又可聚类为新处方,共11个,见表8。新处方药物组合及新处方的网络展示图,见图2及图3。

表5 基于复杂系统熵聚类治疗痹证的核心组合分析 (3味药)

表6 基于复杂系统熵聚类治疗痹证的核心组合分析 (4味药)

表7 新处方聚类的治疗痹证的药物组合

表8 基于熵层次聚类的治疗痹证新处方组合

图2 新方聚类治疗痹证的药物组合网络展示图

图3 基于熵层次聚类的治疗痹证新处方组合网络展示图

痹证在临床上表现为病情缠绵,往往经久不愈,病久不愈,必有痰瘀,脾为生痰之源,肺为贮痰之器,在中医证候上呈现出虚实夹杂、痰瘀互结的临床特征,具体表现为虚证,以气血亏虚、脾胃虚弱为主。故脾虚是本病发生之本,治疗应当以健脾为总则[8]。现在医家多认为,痹证是风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气滞留于肢体筋脉、关节、肌肉,导致气血运行不畅所致,病初多以邪实为主,宜祛风、散寒、除湿、清热、化痰、行瘀;病变日久,则耗伤气血,损及肝肾,以正虚为主,宜补肝肾、益气血[9]。

经过分析,作者提炼出古代医家在治疗痹证中最常用的药物有甘草、茯苓、当归、白术、人参、秦艽等,从药物性味归经来看,多为甘温之品,多归属于脾、肾、肝经;并且将药物进行归类后,我们发现其主要集中在补益剂、祛风湿药、清热药、解表药、活血化瘀药等。这些都是与痹证的基本治疗原则是相符合的。根据《中医内科学》[9]的分型论治,痹证被分为四型:风寒湿痹证、风湿热痹证、痰瘀痹阻证、肝肾亏虚证。经过无监督的熵层次聚类系统分析得出治疗痹证的11个新处方中再根据其组方规律,见表8,我们可以发现:⑦(薏苡仁、苍术、石斛、紫荆皮)和(桂枝、附子、白术、白芍、当归、人参)适用于风寒湿痹证;④(枳壳、黄连、竹茹、麻黄、桔梗)和⑧(川芎、麻黄、干姜、独活、柴胡、桔梗)适用于风湿热痹证;①(龟甲、乌药、犀角、白芷、厚朴)、⑤(当归、橘红、白术、枳实、白芥子)和⑩(竹沥、枳实、白芥子、瓜蒌)适用于痰瘀痹阻证;②(天冬、麦冬、益智仁、菟丝子)、③(大枣、远志、川贝母、酸枣仁)、⑥(当归、肉桂、人参、桂枝)和⑨(牛膝、山药、川楝子、泽泻、牡丹皮、菊花)使用于肝肾亏虚证。

以上研究结果显示了我国古代医家治疗痹证的药物多集中于祛风、理气、活血、通络和补益,与现代中医对其基本病机的认识基本一致。并且我们还发现,基于软件系统提取出的新处方中的一些药物并不是高频药物,如菊花、菟丝子等药物在85首方剂中只出现了1次,由此可见,软件不仅可以提取高频次高相关的药对组合,还能提取低频次高相关的药对组合,提取高频次低相关的药对组合,为隐性经验的挖掘和发现创造条件[10],形成的新处方也为临床上治疗痹证提供了新的参考依据。

古方、验方通常是千百年来临床经验的总结,具有方证明确、组方严谨、疗效确切的特点,这是中医药的优势,也是中医药新处方的重要来源。然而,几千年来,中医药领域积累了大量的文献,使得我们的筛选工作不仅效率低而且还耽误了中医药的开发。而中医传承辅助系统可以有效地解决这些问题,对名家的用药经验进行快速总结,后人可以有效地继承其学术思想和诊治规律,促进中医药的研发和指导临床用药,为中医传承提供了更大的空间,但是其提取组合的新处方仍需要通过动物实验及临床试验的进一步验证[11]。

[1]明·江瓘.名医类案[M].北京:人民卫生出版社,2005.

[2] 清·魏之琇.续名医类案[M].北京:人民卫生出版社,1997.

[3]温万鑫.基于中医传承辅助平台分析古籍医案中类风湿性关节炎的方药规律[D].广州:广州中医药大学:2015.

[4]李健,卢朋,唐仕欢,等.基于中医传承辅助系统的治疗肺痈方剂组方规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(2):249-254.

[5]裴文慧,刘继馨,吴嘉瑞,等.基于中医传承辅助系统的治疗帕金森病方剂组方规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2014,20(3):205-208.

[6]唐仕欢,卢鹏,李健,等.《中医方剂大辞典》中治疗哮病方剂组方规律分析[J].中医杂志,2012,53(14):1230-1233.

[7]杨洪军.中医传承辅助平台的开发及运用[M].福州:福建科学技术出版社,2013:48.

[8]杨扬.中医治疗风湿痹证的研究进展[J].中国医药指南,2012,10(18):71-72.

[9] 周仲瑛.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2009:464-466.

[10]卢笑晖,单崎玮,徐春玉,等.基于中医传承辅助系统分析卢尚岭教授治疗头风病用药经验[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(9):5-9.

[11]张艳,崔丽君,韩涛,等.数据挖掘《临证指南医案》治疗痢疾组方规律[J].中医药信息,2014,31(5):72-75.

(责任编辑:刘淑婷)

R255.6

A

0256-7415(2016)11-0205-04

10.13457/j.cnki.jncm.2016.11.089

2016-05-20

王爱华(1977-),女,副主任医师,研究方向:中医药及小针刀疗法治疗风湿类疾病。