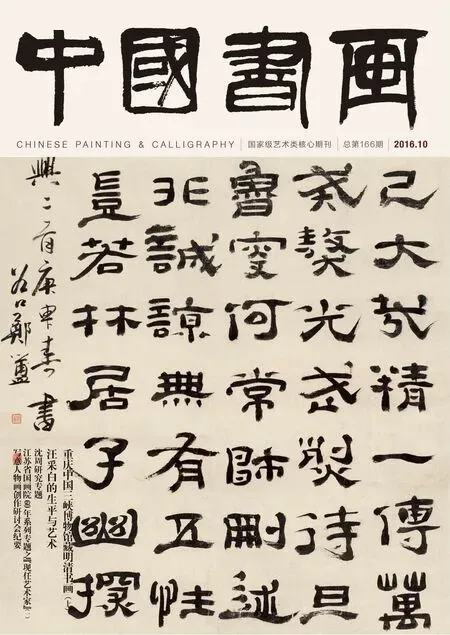

沈周对“元四家”山水画的整合

◇田洪

沈周对“元四家”山水画的整合

◇田洪

[明]沈周 仿吴镇秋江晚钓图卷 美国西雅图美术馆收藏

沈周的祖父沈澄,字孟渊,号介轩,或号绲庵。祖母朱氏。沈澄擅长诗文、绘画,为人品格高逸,广交朋友,诗文兴会。隐迹于苏州城北的相城建居室“西庄”( 后来沈周在此宅基上拓筑名曰“有竹庄”)。

沈澄生有两子,即沈贞和沈恒。沈贞(1400—1482 后 ) 一作沈贞吉,号南斋,又号陶庵、陶然道人,是沈周的伯父,工人物、鸟兽,长于山水,画风秀润,现存作品有《秋林观瀑图》(苏州博物馆藏)、《竹炉山房图》(辽宁博物馆藏) 、《菖蒲图》(台北故宫博物院藏)和《春山欲雨图》(又名《仿吴镇山水》)等。沈恒,一作沈恒吉,字鞑婆,号同斋,为沈周之父。擅诗画,他与沈贞的画作风格大体相同,流传的作品有《山间渡舟》(又名《仿赵伯驹泛舟图》与《溪山书屋图》。明代张丑赞誉恒吉之画:“不在宋元诸贤下,第其遗迹绝少,故不为世所知,余仅见其胜感八景一册,描写入妙,宜乎百谷征士之叹服也。”〔1〕而沈周早年的绘画创作即深受其父恒吉与伯父贞吉的影响,明代李日华在评论沈周的绘画时就说道:“石田绘事,初得法于父叔,于诸家无不烂熳。”〔2〕

沈周的绘画,以山水为主。而其山水又有早年的“细沈”与中晚年的“粗沈”之说,究其一生的绘画创作,则远追董、巨,但始终以追摹“元四家”为主。“其画自唐宋以至元季诸大家遗迹,无不刻意临摹,而出入变化运以己意。”〔3〕在这些师古的创作过程中,日趋成熟并最终形成其鲜明的绘画风格,成为吴门画派的领袖人物。何良俊认为:“沈石田画法从董、巨中来,而于元人四大家,极意临摹,皆得其三味。”〔4〕而宗法“元四家”中最为突出的就是王蒙。

沈周早期的绘画,以师法王蒙为主,如他存世最早、时年35岁为碧天上人所作《山水图轴》(瑞士苏黎世兼莱特堡博物馆藏),构图稠密,行笔屈曲密集。近景表现巨大的松树占了将近一半的画面,这种松树的画法取之王蒙风格,构图更近似王蒙《林泉清集图轴》(张学良旧藏)与《春山读书图轴》(上海博物馆藏),包括《太白山图卷》(辽宁省博物馆藏),几乎松树占去下半部的画幅。这件《山水图轴》中山石的画法,运用“牛毛皴”这种细密而繁复的皴染手法,画中整体表现的树石则浑厚滋润,这一类王蒙从董、巨山水画风中演绎而来的风格,为沈周早期的绘画创作所吸收。同期受王蒙画风影响的还有作于成化二年(1466)的《采菱图轴》(日本京都国立博物馆藏)以及为徐有贞作《芳园独乐图》(上海博物馆藏)、成化五年(1469)为吴门魏昌所作《魏园雅集图轴》(辽宁省博物馆藏)等。这些画作都具有王蒙用笔皴擦紧密之法。

[明]沈周 《庐山高图》与元代王蒙伯品 中长松伯品的比较

[明]沈周 《松岩听泉图轴》台北故宫博物院藏 融合黄公望与王蒙的画法

[明]沈周 《夜雨止宿图轴》张大千旧藏 融合了黄公望、王蒙及吴镇的元素

[明]沈周 《策杖图轴》台北故宫博物院藏 融合了黄公望与倪瓉的元素

成化三年(1467),沈周为元末著名画家陈汝言之孙陈宽七十岁生日所创作的《庐山高图》,此画构图奇特,又不失自然。用笔细腻且含蓄,意境深邃,耐人寻味。这幅画无论从用笔、皴法还是构图上,都能体现他的山水画创作上娴熟精深和源源不断的张力。纵观整幅画面,可分为三个部分,上部右侧是沈周自题的“庐山高”,这数百字的长诗题跋,表达了沈周对老师的崇敬与爱戴之情。近处的庐峰和远处的几座山峰矗立在缭绕的云雾中。中部的瀑布从山的中间飞泻而下,蜿蜒曲折的山路上浓郁碧绿的松树与火红的枫树交相辉映,渲染了山中的景色。松树与枫树的枝干紧紧缠绕。其中,右下角一组松树树法则近似王蒙《夏日山居图》(故宫博物院藏)及《素庵图》(美国纽约大都会艺术博物馆藏)中的长松组合。夹叶又近《葛稚川移居图》(故宫博物院藏),以朴实的中锋勾出,强调了笔骨塑造形象的作用。岸边,一位长者眺望远方,沉醉在美景中。画面中,泉水的空明、白云的飘浮和那飞流直下的瀑布,使得密实的画面充满了灵动的生气。其用笔细致,局部皴染多次,更显得苍茫厚实,却又不乏生动之感。这件《庐山高图轴》,尤其重要的是中部所画的平台造型,则完全接近于王蒙《葛稚川移居图》(故宫博物院藏)中的平台画法。当然,沈周山水绘画中的平台画法,除了取自王蒙的风格之外,同时还吸取了黄公望的风格。这类平台造型,我们在沈周创作的《灵隐旧游图轴》(1472年作,日本大阪市立美术馆藏)、《送吴文定公行卷》(1479年作,日本东京角川源义藏)、《岁暮送别图轴》(1485年作,香港艺术馆虚白斋藏)及台北故宫博物院收藏的《扁舟诗思图轴》等作品中也可见到。另外,我们在此件作品顶部沈周所画的山头中可以看到,无论苔点与皴法,以及造型,又颇似元代王蒙《青卞隐居图轴》(上海博物馆藏)中的山头,这些均堪称是沈周取法王蒙风格的一件典范之作,并且也是“细沈”中的代表作品。

此图近景另外又与为碧天上人所作《山水图轴》颇为接近,凸现松树于画面右下方,这也是我们常见王蒙山水中近景凸现松树的一种风格。受这种王蒙风格的影响,说明沈周在当时有较多的机会接触王蒙作品,除了家藏王蒙《太白山图卷》之外,沈周另外还收藏有至今在台北故宫博物院的王蒙《松风泉石图轴》与《东山草堂图轴》,以及美国波士顿美术馆收藏的王蒙另外一件描写太白山风景的《太白林峦图卷》,也曾经沈周递藏,在此卷《太白林峦图卷》后,沈周题云:“黄鹤久仙去,白云空悠悠。斯人不可见,笔意千古留。遥遥太白山,落纸云烟浮。长松互溪屿,绝壑争泉流。高士挟琴坐,雅抱清如秋。缅思亦何穷,怅望天南头。此黄鹤山樵少时笔也。山水稠叠,树石错互,景与意会,不可胜言,其妙实出董、巨意外,观此令人不觉心目快然。”在这段题跋中,沈周其实已经透露出他所理解王蒙山水画风格的特征:“长松”“山水稠叠,树石错互”。

显而易见,正是沈周的用心体悟,使我们看到《庐山高图轴》在着力表现山势层峦叠翠、千岩万壑景象以及创作上忠实依循王蒙风格的同时,遂已演绎成沈周自己的个人风格。

沈周除了早期追摹王蒙风格之外,另外仿王蒙笔意的还有成化七年(1471)的《飞来峰图轴》(上海文物商店藏)、弘治四年(1491)的《山水轴》(美国佛利尔美术馆藏)及曾经清代顾文彬《过云楼书画记》卷八及端方《壬寅销夏录》著录、并经纽约苏富比拍卖公司1987年秋季“中国书画专场”拍卖的传为沈周于弘冶十七年(1504)为蔡羽所作的《缥缈峰图卷》。文徵明在题《沈石田临王叔明小景》中认为沈周“自其少时作画已脱去家习,上师古人,有所模临,辄乱真迹。然所为率盈尺小景,至四十外,始拓为大幅。粗株大叶,草草而成,虽天真烂发,而规度点染,不复向时精工矣”〔5〕。

从40岁左右、约在创作《庐山高图轴》之后的数年时间中,沈周逐渐向“粗株大叶,草草而成”的“粗沈”画风转变,在这个转变过程中,其绘画在受到黄公望风格影响的同时,又兼取吴镇风格,但所画松树仍受王蒙的影响。譬如现藏于日本京都国立博物馆的《九段锦图册》(无署年,但最迟作于成化七年〈1471〉)中的《松下弹琴》与《青山红树》两开册页,以及《松荫高士图轴》(日本福寿堂旧藏),所画松树依然取自王蒙之法。另外还有台北故宫博物院收藏的《松岩听泉图轴》,该画幅的上半部采用的是黄公望风格,下半部右侧的树石画法,则取自王蒙的风格。

在沈周中年至晚年绘画风格的演变过程之中,除了王蒙之外,因受其早先曾经收藏过黄公望《富春山居图卷》的影响,他在成化七年(1471)45岁时还曾作《仿黄公望灵隐山图卷》(清代高士奇《江村销夏录》卷三著录),成化二十三年(1487)作《临黄公望富春山居图卷》(故宫博物院藏),翌年(1488)又作《仿黄大痴富春大岭图》(台北王雪艇旧藏),包括弘治七年(1494)所作《仿大痴山水轴》(上海博物馆藏)及与此轴同为上海博物馆收藏的作于弘治元年(1488)的《仿黄公望深山曲坞图卷》。沈周大量临习黄公望的作品,对其创作最大的收获在于吸取了黄公望山水画中常见的近景坡石、水面与山体的前中后三段式章法。如上海博物馆藏的《江南风景图卷》与浙江省博物馆藏的《湖山佳趣图卷》及台湾黄君璧旧藏《洞庭两山赋图卷》与清代方睿颐《梦园书画录》卷九著录的《湖山秋色图卷》(藏处不详),即颇似黄公望《富春山居图卷》的图式,包括山体上平台的造型。另外沈周的《沧州趣图卷》(故宫博物院藏),也吸取了黄公望作品山峦构图中具有层峦重叠的峰状结构。如在沈周创作的《崇山修竹图轴》(台北故宫博物院藏)中,部分的山体结构又与黄公望《天池石壁图轴》(台北故宫博物院藏)很相似。

沈周在山水画创作中取法“元四家”风格的同时,最为明显的就是在吸取黄公望的平坡造型、王蒙的千岩万壑、吴镇的苍莽沉郁、倪瓒的萧疏淡逸,这四家的风格及笔墨特性再进行整合。晚于沈周一个世纪出生的王世贞说道:“沈启南先生画,于古诸名家无所不拟,即所拟无论董、巨,乃梅道人、松雪、房山、大痴、黄鹤笔意,往往胜之。”〔6〕李日华也曾经说到沈周中年绘画“以子久为宗”,而至晚年则乃“醉心梅道人”〔7〕。但李日华的这段话,会使人误以为沈周在晚年才醉心于吴镇风格的创作,实则细加观察,会发现运用吴镇的山水构图趣味以及简约的笔墨点染,在沈周早期作品中即可窥其一斑。如沈周创作于1466年的《云石凤泉图轴》(台北兰千山馆藏),整幅画面几乎都取自于吴镇的笔墨特性。另外,一生渗合黄公望与吴镇画风融合于一体的作品,也并不局限于他中晚年的创作。那种时常会在一件作品中体现出主山造型与山体样式近黄公望;而山水构图、带湿点苔似吴镇的山水画样式几乎贯穿于沈周一生的绘画创作中。譬如成化丙申(1476)为吴珵表弟吉之作《山水轴》(台北故宫博物院藏)、《溪桥访友图轴》(台北故宫博物院藏)、《抱琴图轴》(台北故宫博物院藏)、《为惟德作山水轴》(故宫博物院藏)等。在《抱琴图轴》中,画幅上部主峰取自黄公望的样式,而湿润的墨苔,淋漓古厚,则完全吸取了吴镇的墨法。当然沈周中期的作品运用黄公望的笔意已是相当熟练,如沈周68岁时所作《仿大痴山水轴》(上海博物馆藏),虽是明确“临大痴道人笔意”,但也夹杂着吴镇的风格,整体在皴法与设色上已逐渐演绎成自己的风格。融合黄公望、王蒙及吴镇风格于一体,在沈周其他山水画作品中也可见到,譬如沈周1469年创作的《魏园雅集图轴》(辽宁省博物院藏)及1473年的《仿董巨山水轴》(故宫博物院藏)。

我们知道,对于“元四家”之画,沈周是“摹仿诸旧,笔意夺真”。有些绘画元素,在沈周取法“元四家”的同时,其所掌握的技能中,会根据各自不同的题材,在材质、构图与画面布局上会融会取法“元四家”各自的绘画风格,虽然是临仿,但沈周几乎都是会重新整合,以展现他自己的绘画创作风格。沈周于1477年创作的《夜雨止宿图轴》(美国纽约大都会艺术博物馆收藏,),在这幅作品中,山顶的矾头即取自黄公望的画法,这种画法实则也源自五代巨然的元素,而平台造型则取自黄公望与王蒙的画法,近景坡陀上杂树的画法明显汲取了吴镇的风格。沈周在山水画创作上整合黄公望、王蒙及吴镇风格的作品,还有香港赵从衍旧藏的《安老亭图卷》,该卷所绘杂树的方法即取自吴镇的笔性,而坡石与平台则运用黄公望、王蒙的方法。

除了临仿王蒙与黄公望的作品外,沈周还临仿吴镇作品。如弘治壬子(1492)《仿吴镇秋江晚钓图卷》(现藏于美国西雅图美术馆)与同年所作《临梅道人溪山图卷》(台湾王雪艇旧藏)及弘治甲子(1504)的《仿梅道人山水卷》(首都博物馆藏)。早在1479年,沈周好友周鼎就曾见到吴镇《嘉禾八景图卷》(罗家伦旧藏,现为台北故宫博物院收藏),并在该卷上题跋,当然,周鼎也会极力推荐沈周来欣赏吴镇的这件画卷。另外,吴镇的《草亭诗意图卷》(美国克利夫兰艺术博物馆藏)上,沈周钤有一枚“启南”的白文方印,并在卷后的题诗中说道:“我爱梅花翁,巨老传心印。” 沈周在此是完全领悟到只有吴镇是得到了巨然衣钵的“真传”。这在沈周所作《峦容川色图》的题识中也可印证,“绘事必以山水为难,南唐时称董北苑独能之,诚士夫家之最。后嗣其法者,惟僧巨然一人而已。迨元氏,则有吴仲圭之笔,非直轶其代之人,而追巨然几及之”。我们另外可以在沈周1480年所作的《送金以宾山水图卷》中看到的描绘树石之法也是以湿笔湿墨为主,尤其体现在卷首所画的树木,笔法粗简浑厚,墨色酣畅,就十分接近吴镇《草亭诗意图卷》中草亭周围所画树木之态以及吴镇所特有的笔墨之趣。董其昌就曾谈论到:“巨然衣钵,唯吴仲圭传之。”难怪乎沈周曾用“梅华庵主墨精神,七十年来未用真”的诗句来抒发他几十年来追摹吴镇墨趣的感受。在故宫博物院收藏的沈周《卧游册》第十六开中,沈周就题识云:“淡墨疏烟处,微踪彷佛谁;梅花庵里客,端的认吾师。”在这里,沈周称吴镇是“吾师”。

同时,我们也完全有理由相信,在所熟知的沈周所有描绘渔樵、舟叶图景的作品,则十分明显地全部取自于吴镇的绘画元素,而“元四家”中唯有吴镇是在山水画中惯用这类描绘方式。受此影响,也较多地出现在沈周的作品之中。早在成化八年(1472),沈周为珍庵所作《山水轴》(美国夏威夷火奴鲁鲁博物馆藏)中,已开始这类题材的创作。但沈周真正开始取法吴镇风格的作品,还有早于该年的《报德英华图卷》(故宫博物院藏)之第二段,在这件作品中,山石、屋宇、树木及点景人物,完全是取法吴镇。

描绘山水烟水苍茫、文人退隐幽居、渔樵耕读这类常被江南文人画家视为“天人合一”理想化的创作母题,尤以元末明初最为盛行。除吴镇之外,尚有盛懋、唐棣、徐贲、王绂、姚绶、金铉等,这些画家也擅长于这类题材的创作。在此有必要提到一件明初金铉的作品《渔乐图卷》〔8〕,该卷是纯仿吴镇笔意。卷后明代莫是龙的题跋称画家“永乐中以绘事名海内,为吾松先辈风流宗。此卷墨气郁勃,不减胜国时诸家。至其笔力苍古,便是石田门户”。显然莫是龙在此隐含着沈周引领的吴门画派有归于松江先辈之后的意图,但也透露出沈周之画与金铉画风不无关系。沈周受前辈这类文人隐逸山水题材的影响,所作《扁舟诗思图轴》(台北故宫博物院藏),就是一件渔隐题材的作品。该作品除上部运用黄公望山水画中层峦重叠的峰状结构以及披麻皴法与黄公望、王蒙山水画中惯用的平台画法之外,另外充分吸取吴镇山水画中淋漓古厚的湿润墨苔和描写树石中所采用的湿笔湿墨之法,使墨色愈加酣畅。

在沈周的传世作品中,我们的确可以较多地观赏到颇似吴镇“渔父”题材并运用吴镇笔墨之法的作品。概括地说,这类题材的创作,沈周是非常熟练运用了吴镇沿袭董巨风格中的带湿点苔之法,就如同清代吴历在《墨井画跋》中所云:“梅道人法巨然,笔下清雄奇富,变态无穷,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,浑然天成,五墨齐备,盖仲圭擅长,非后学者所能措手。”在这用墨的方法上,沈周是领悟颇深。在创作中,运用淡墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨之“五墨”,尤其较多地体现在沈周仿吴镇风格的作品中。譬如故宫博物院收藏的《天光云间图轴》《柳荫坐钓图轴》及《古木寒泉图轴》、南京博物院收藏的《秋江闲钓图轴》以及上海博物馆收藏的《石矶渔艇图轴》《秋江垂钓图轴》和《苔石图轴》,包括沈阳故宫博物院收藏的《秋泛图轴》与吉林省博物馆收藏《山水》扇面,这些也是目前所见沈周最为典型的取法吴镇的作品。

[明]沈周 溪山秋色图轴 152cm×51cm 纸本墨笔 南京博物院藏

沈周“画法宗北苑,近代则黄子久、王叔明、吴仲圭三家,其所醉心,他则旁及而已。以故仿倪之作,往往纵横有余,而幽淡不足,亦所自歉而不能强者”〔9〕。而倪瓒风格则完全有别于黄公望、王蒙及吴镇,所作山水天真幽淡,萧逸寂寞,这种风格即被后人评定为“逸品”。沈周在题倪瓒《松亭山色图》时就说道:“云林先生戏墨,在江东人家以有无为清俗”。〔10〕

沈周58岁时所作《溪山秋色图轴》(南京博物院藏),在章法与布局上完全延用倪瓒的一河两岸式风格,前景写巨石平坡、枯木,一位老者在石桥上悠然缓步,中景为一块斜坡。这样的构图,在沈周仿倪的其它作品中也可时常见到,如《策杖行吟图轴》(上海博物馆藏)、《寺隐寺峰图轴》(上海博物馆藏)、《为惟德作山水图轴》(故宫博物院藏),以及《策杖图轴》(台北故宫博物院藏),但《策杖图轴》与其余沈周仿倪作品略有不同的是,其上部山体采用了黄公望的浅降画法,下部则采用了倪瓒一河两岸式的构图。

前面笔者曾引用何良俊所谈沈周的绘画“于元人四大家,极意临摹”, 沈周除了收藏黄公望、王蒙及吴镇的作品之外,还曾收藏倪瓒的《溪山图轴》(台北故宫博物院藏)及《五窠树图轴》(台湾王世杰旧藏)。明代屠隆对于沈周的仿倪作品曾这样评曰:“摹仿诸旧,笔意夺真,独于倪元镇不似,盖老笔过之也。”〔11〕在追摹“元四家”中,“唯仿倪元镇不似,盖老笔过之也”。取法倪瓒风格,与沈周师法吴镇风格的历程相同,在其早中晚期都有。譬如《仿云林山水轴》(1475年作,日本京都国立博物馆藏)、《仿云林山水轴》(1479年作,故宫博物院藏)、《仿倪山水轴》(1489年作,上海博物馆藏)、《寺隐尧峰图轴》(1506年作,上海博物馆藏)等。

收藏于故宫博物院的沈周代表作品《卧游图册》(十七开),其中的六开山水,虽是“卧游”之物,但可堪称是沈周融合元代黄公望、王蒙、吴镇及倪瓒绘画风格的经典之作。

(作者为美术史研究学者)

注释:

〔1〕(明)张丑《清河书画舫》卷十二。

〔2〕(明)李日华《六研斋笔记》卷一)。

〔3〕(清)端方《壬寅销夏録》(稿本)。

〔4〕(明)何良俊《四友斋丛说》卷二十九。

〔5〕(明)文徵明《甫田集》卷二十一。

〔6〕(明)王世贞《弇州四部稿》卷一百三十八 文部。

〔7〕(明)李日华《六研斋笔记》卷一。

〔8〕香港佳士得1997年秋季“中国古代书画专场”拍品。

〔9〕(明)李日华《六研斋笔记 二笔》卷一。

〔10〕(明)汪砢玉《珊瑚网》卷三十四名画题跋十。

〔11〕(明)屠隆《考盘余事》卷二。

责任编辑:欧阳逸川