沈周在文人画史上的地位

◇张朋川

沈周在文人画史上的地位

◇张朋川

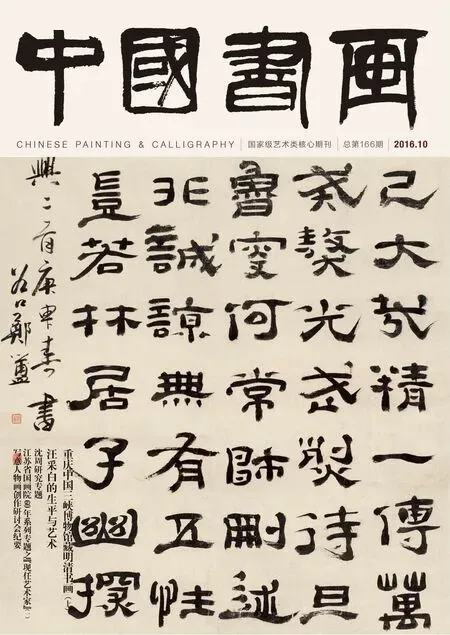

[明]沈周 湖天泛舟图卷(局部) 29.5cm×145cm 纸本设色 南京博物院藏

关于文人画的形成

文人画是中国画的重要流派,尤其在近代的中国画中占有主要的地位,文人画的形成、兴盛和发展,构成了文人画史。

但是关于文人画的含义有许多不同的观点,本文不一一列举,只引用《中国大百科全书·美术卷》中的“文人画”词条的诠释:“中国传统绘画重要风格流派。在创作上强调个性表现和诗、书、画等多种艺术的结合,作者多属具有较深厚、较全面的文化修养的文人士大夫。”

“文人画”的称谓最先是由明代晚期董其昌提出来的,对后人有很大的影响,他认为:“文人之画,自王右丞始,其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子。直至元四家黄子久、王叔明、倪元琳、吴仲杰,皆得正传。吾朝文、沈,则又远接衣钵。”其实董其昌远攀王维(右丞),是借此比附和抬高自己而已,相传的王维画作和画论,已公认是伪托,将王维作为文人画之始,是十分牵强的。其后列入董、巨、李、范四人,也与文人画扯不上太大的关系,要说文人画从唐朝五代开始没有什么道理。

许多学者认为文人画从宋代开始,因为苏轼、文同等人提出了关于士人画的一些概念。苏轼还提出了:“诗画本一律,天工与清新。”于是诗画结合成为文人画的要素。虽然“诗中有画,画中有诗”已作为士人作画的观念,但是宋代在画面上题诗的并不多见,在画面上诗画结合并不是普遍的现象。

从严格意义来说,元代才在绘画上普遍体现出诗、书、画相结合的特点,究其原因,主要有两条。一是元代晚期苏州地区的文人雅集,成为诗、书、画结合的媒姻。文人雅集早已有之,著名的有兰亭雅集、西园雅集,但雅集的召集者和参加者都是士大夫。元代晚期苏州地区雅集的召集者和参加者的身份与以前有所不同,雅集的召集人是从事海洋贸易的商人。元代至元十六年(1279),漕粮运输由河运改为海运,长期从事海洋贸易的朱青,被封为宣威使,开拓太仓刘家港,负责往京都的海运。朱旭为朱清第三子,继续从事海运,“秩满,不乐仕进,遂告归。日与士大夫以诗酒为乐,博涉经史。早从赵孟頫学,已有书名,晚年所造益精”(引自《新元史·卷一百八十二·传第七十九》)。朱旭的文人雅集开创了苏州地区海运巨商与文人相聚的先例。

元代元贞元年(1295),玉山镇成为昆山州治,成为海运和河运的交会之地,产生了富甲吴中的巨富顾阿瑛,他修建了玉山草堂,广交文人雅客,“池馆之盛,甲于江南,一时胜流,多从之游宴”。“元季知名人士,列其间者十之八九”。顾阿瑛召集的文人聚会被称作玉山雅集,先后举行雅集达七十多次,据学者统计参加玉山雅集的文士有一百八十余人,其中有兼工诗文书画的杨维祯、倪瓒、张雨,画家有黄公望、柯九思、张渥、赵原、王蒙、王冕等,诗人有张翥、秦约、谢应芳、袁华、倪宏等人,还有篆刻家朱珪。杨维祯写的《玉山雅集图志》中,就生动地描写了至正八年(1348)的一次玉山雅集的情景。名流文士屡在玉山雅集,有吟诗者,有书写者,有作画者,有刻印者,或联手书画于卷,或合作绘写于册,绘画作品集诗、书、画、印于一体,文人画的视觉要素自此达到完备。

第二个重要原因是元末参加雅集的主体是在野的逸民游士,其中一些人与道教有密切的关系,这些人四处云游,以文会友,往往是雅集的座上宾。在社会上进行文化交流时,会采用使用方便、价格低廉的纸,用以代替绢而作为书画的材料,这为绘画集诗、书、画为一身,提供了便利的条件。而元代晚期在画作上大段题诗和作跋,俨然已成风气,因此文人画的形成期是在元代。

沈周是重振文人画的中流砥柱

元朝在与各地声势浩大的农民起义的战争中覆灭,贫农出身的朱元璋与从事海洋贸易出身的吴王张士诚争霸,朱元璋围攻苏州长达十月之久。朱元璋攻克苏州后,对苏州一带从事海洋贸易的商人和不合作的文人采取了压制政策,顾阿瑛被放逐到安徽凤阳,沈万三被充军到云南,倪瓒散尽家财隐匿江湖。参加过玉山雅集的画家,如王蒙就死于狱中,另一画家赵原也被坐法,甚至腰斩了苏州的文人翘楚高启。三吴巨姓“或死或徒,无一存者”。另一方面,张士诚的余部逃往海中,成为朱元璋的心头之患,实行严厉的海禁政策。洪武三年(1370),明政府罢太仓市舶司,罢海运而改为河运。苏州一带在明初的政治和经济的打压下,陷入长期的凋蔽,在这地区形成的文人画,失去了继续发展的环境,曾一度衰落。

朱元璋的画院提倡南宋的画风,元代画家备受冷落。自永乐至成化,画坛一直以朝廷画院为中心,画风仍主要承继南宋院画。

苏州文人画坛虽然也受到画院的影响,但在文人圈中仍延续着元代晚期的以隐逸为主体的雅集之风,元末黄、吴、倪、王等画家的画作,在苏州地区仍然得到推崇和流传,继续发扬着文人画诗、书、画为一体的特色。

在宣德至正德年间,苏州地区产生了继往开来的大画家沈周,他成为重振文人画的中流砥柱,这与沈周的家学、师承分不开的。沈周生长在不求功名而以诗、书、画自娱为传统的世家中。沈周的曾祖父沈良,在相城创设门户,资产盈盛,为乡人所重。沈良雅好文艺,喜交集文士,曾于王蒙交往,王蒙还以画作《小景》相赠沈良,这件画作几代家传而至沈周,沈周十分珍爱家传的王蒙画作,并请吴宽、程敏政等人为此画题诗。沈周的祖父沈澄,“由贤才征赴京师,试事大府……将授官职,以疾乞归”。沈澄性嗜诗酒,以诗名江南。“尤好客,海内知名之士无不造之。所居曰西庄,日与治具燕宾客,诗酒为乐,人以顾仲瑛拟之。”(引自张时彻撰《沈孝廉周传》)

沈周的父亲沈澄,幼学于翰林检讨陈继,工于诗,体裁清丽。据《明画录》记载:“沈恒……画山水师杜琼,劲骨老思溢出,绝类黄鹤山樵一派。”沈澄传继父风,平生好客,日必具酒肴来待客。沈周的伯父沈贞,读书能诗,兼善绘事,画师董源。据吴宽《隆池阡表》记载:“盖沈氏自徵士(沈澄)以高节自持,不乐仕进,子孙以为家法……”《同斋沈君墓志铭》中生动地描述了沈氏家族以诗书礼乐传家的门风:“其族之盛,不特资产之富,盖亦有诗书礼乐以为之业。当其燕闲,父子祖孙相聚一堂,商榷古今,情发于诗,有倡有和。仪度文章,雍容详雅。四方贤大夫闻风踵门,请观其礼,殆无虚日。三吴间一时论盛族,咸称相诚沈氏为之最焉。”沈周自幼熏沐家风,文艺秉承家学,诗、书、画、文兼能,为后来成为吴中画坛魁首奠定了深厚的根基。

沈周学画师从杜琼、刘珏。杜琼,人称东原先生。明经博学,旁及翰墨书画俱精。山水画远宗董源,近学王蒙。杜琼自题画作《萝萱堂水墨山水》称:“余学黄鹤(王蒙)最精。”杜琼画山水层峦秀拔,开吴门画派之先声。

刘珏与沈周是亦师亦友的关系。刘珏官至山西按察司佥宪,后自动挂冠还归苏州,是儒者的典范。刘珏诗风清丽可咏,在景泰、天顺间,为吴中诗人之最。书法学赵孟頫,山水学元人,善仿王蒙、吴镇。时人认为他画的山水,近世莫及。刘珏去世后,沈周写诗《哭刘完庵》,其中诗句称:“半生知己酬清泪,一夜伤心变白头。”可见刘珏在沈周心目中的地位。

除去家学、师承对沈周的学养起的重要作用外,苏州的社会环境发生的变化,为文人画的振兴创造了条件。在弘治五年(1492)至七年(1494),大规模地进行疏通苏松河道的工程,苏州重新认为联接海运和河运的贸易中心,经济文化得到恢复。苏州相城人王錡,目睹了宣德至弘治年间苏州的剧变,在他所著《寓圃杂记·卷五·吴中近年之盛》作了生动的记述:“吴中素号繁华,自张氏以后,天兵所临,虽不及被屠戳,人民迁徒三都,戌远方者相继,至营籍亦隶教坊,邑里潇然,生计鲜薄,过者增感。正统、天顺间,余尝进城,咸谓稍复其日,然犹未盛也。迨成化间,余恒三、四年一入,则见其迥若异境,以至于今,愈见繁盛,闾檐辐辏,万瓦甃鳞,城隅豪股,亭馆布列,略无隙地。舆马从盖,壶觞罍盒,交弛于通衢。水巷中,光彩耀目,游山之舫,载妓之舟,鱼贯于绿波朱阁之间。丝竹讴舞与市声相杂。凡上供锦绮、文具、花果、珍肴奇异之物,岁有所增。若刻丝累漆之属,自浙宋以来,其艺久废,今皆精妙,人性益巧而物产益多。至于人材辈出,尤为冠绝。作者尚古文,书必篆隶,上骎两汉之域,下逮唐、宋末之或先。此固气运使然,实由朝廷休养生息之恩也。人生见此,亦可幸哉。”可以看出苏州已初步形成了艺术市场,为文人画的流通提供了渠道。

在宣德至弘治年间,苏州参加雅集的文人身份有了明显的改变,元代晚期参加雅集的文人是以隐逸为主流。而苏州在这一时期文风很盛,中科举者领先全国,在朝为官者很多,其中许多人又从官场回归苏州故里,并且成为雅集中的主要人物。在沈周交往的朋友中,吴宽官至礼部尚书,王鏊官至户部尚书,先后为文渊阁大学士和武英殿大学士,徐有贞官至兵部尚书、华盖殿大学士,夏㫤官至太常少卿,刘瀚官至少詹事,刘昌官至广东布政司左参政,童轩官至南京吏部尚书,文林官至南京太仆寺丞、温州府知府,祝颢官至山西布政司右参政,李应祯官至南京太仆寺少卿,陈瑜官广昌教谕,马愈官至南京刑部主事,张习官礼部,王鼎官至广东左参政,张弼官兵部郎,袁道官至监察御史,桑谨官至处州府通判,桑瑜官至温州府通判,程敏政官至礼部右侍郎,蔡蒙官至南宁刺史,徐源官至都察院右副都御史,秦夔官至江西右布政史,陈琦官至贵州按察司副使,王恕官至太子太保吏部尚书,李杰官至南京礼部尚书,钱仁夫官至礼部员外郎,徐祯卿官至大理左寺副,狄云汉官临清州判官,施文显官至信阳州知州。可见沈周虽终身不仕,隐逸相城,然知交不乏内阁重臣,交往遍及四方要员。他们都是慕沈周的人品和才艺前来结交,而沈周亦由得到官界友朋的推崇而扬名在外。如吴宽致仕为京官时,曾带沈周的画作。沈周的画作在京师官员中得到赏识,由此从外地到相城沈周居所购画人日益增多,人于千里外致币索要沈周画作(见《杨循吉题启南画》)。沈周以其卓越的艺术成就和影响力,俨然成为吴门画坛的领袖。

沈周的绘画是在元代文人画的基础上发展的,并且在早、中、晚期对“元四家”仿作的对象有不同的变化,早年受到家学和老师杜琼的影响,绘画上追董源、巨然,近仿元末黄公望、吴镇、倪云林、王蒙四大家,其中主要宗法王蒙,笔法细密而多变,即后人所谓的“细沈”风格,以41岁时为馆师陈宽作寿画的《庐山高图》为代表,是仿王蒙山水画的风格。在画了《庐山高图》以后,大幅画作渐多,这和沈周交往中朝廷官员日益增多相关,绘画的规格随而提高。同时索画人的数量增多,沈周的画作大部分是为特定身分的人而绘制的,由于索画人品味的多样性,不能囿于费时费工细密画风,需要兼仿显得空灵的黄公望和倪瓒,此幅成化年间作的《溪山秋色图》,上部山水仿黄公望,下部树木仿倪瓒。沈周在60岁以后,笔法仿吴镇,渐为粗简,所画山水变得简炼概括,这其中的一个重要原因是和身体有关,沈周在成化二十三年(1487)自题画册中说:“余早以绘事为戏,中以为累。今年六十,眼花手颤,把笔不能久运,运久苦思生。至疏花散木,剩水残山,东涂西抹,自亦不觉其劳矣。”这也可以视为沈周绘画“粗沈”风格形成的原因。

沈周继承和发展了元代文人画的诗、书、画、印相结合艺术特色。沈周基本上每画必题,而且出现了大段的文字题跋,如《庐山高图》的题跋文字长达300字之多,而且题跋、图像、印章的位置的高低大小都十分讲究,诗、书、画、印的结合有着更成熟的体现。

沈周虽然秉承了元代文人画的传统,但他不是一味地模仿,而是融会贯通而变化出入,最大的区别在于绘画思想和绘画题材的不同。“元四家”的绘画反映的是出世思想,画的是深山野岭、荒木疏树,往往空山不见人。沈周的绘画反映的是入世思想,多画文人园林、农耕渔乐、山居雅聚,更有以没骨画法绘成的禽鸟花卉,显得生意盎然,开创出明代文人画的风貌和格局。

沈周还培养和影响了一批青年才俊,如文徵明、祝允明、唐寅、都穆等人都曾得到过他的教益,得以壮大形成为吴门画派,从这意义上讲沈周是吴门画派的领袖,也是吴门画派的创立人。

[明]沈周 扁舟诗思图轴 纸本设色 台北故宫博物院藏

沈周对明代晚期文人画的影响

沈周在将近70岁时收文徵明为学生,文徵明继续完成了文人画的中兴,他诗、文、书、画无不精绝,独步一时。文徵明享年90岁,他子孙数代以书画传承,门生众多。以诗、书、画、印相结合的文人画,成为吴门画派标志性的特色。

到了明代晚期,苏州的艺术市场逐渐成熟,为适应不同阶层艺术品买主的需要,吴门画家的风格和绘画的品种变得多样化,但在变化中始终秉承诗、书、画、印相结合的特色。书画册页中出现了左面为图、右面为诗文的形式。在明中期已出现的折扇上一面为图、一面为诗文的形式,到这时被普遍采用。

明晚期,苏州的许多工艺美术品种,都采用了诗、书、画相结合的形式,如文房用具中的竹雕笔筒、书籍插图、笺纸、刺绣样稿等工艺品中,都得到体现。

以董其昌为代表的华亭派,在吴门画派倡导的文人画的基础上,提出“南北宗论”。董其昌对沈周仿“元四家”画作有很高的评价:“石田先生于胜国诸贤名迹无不摹写,亦绝相似,或出其上。”沈周承传文人画,是由近及远,近学“元四家”,上溯自董、巨。董其昌论文人画是由远及近,开宗立派,将文人画的开始提早到唐代的王维,他认为:“文人之画,自王右丞始,其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董巨得来。直至元四大家:黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆得真传。吾朝文沈,则又遥接衣钵。”(《画禅室随笔》卷二)董其昌以禅学宗派的观念来区分文人画,其中是非不在本文讨论范围内。唐宋虽有文人画之名,但诗、书、画相结合的绘画形式是在元代晚期才普遍流行的。明代初期,将近百年的时间里,文人画一度衰落,如果没有像沈周这样的兼有诗、文、书、画深厚造诣的大家出现,文人画就难以走出衰退而承传。如果没有像沈周这样融古通今又德高望重的领袖出现,文人画也难以开创出新局面,因此,沈周在文人画史上有着使文人画得到中兴和承前启后的地位。

(作者为苏州大学教授、博士生导师)

责任编辑:欧阳逸川