他们的笔墨中有“苦涩”的味道

◇欧阳逸川

他们的笔墨中有“苦涩”的味道

◇欧阳逸川

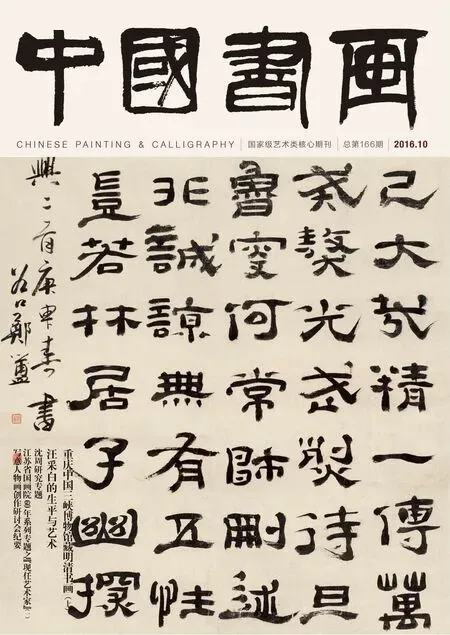

编者按:由我社主办的“解衣般礴—《中国书画》杂志社书画院写意人物画作品邀请展”(2016年8月25日—9月10日)展出了郭东健、丁密金、周鹤龄、曹宝泉、张立奎、王晓辉、崔进、巫卫东、赵建军、秦嗣德10位中国画人物画家的五十余幅作品。8月25日举行开幕式,当天下午3时,10位参展画家齐聚《中国书画》美术馆,参加开幕式及“写意人物画创作研讨会”。研讨会由《中国书画》杂志副总编辑任军伟主持,参展画家们围绕“当代水墨人物画创作如何汲取唐宋人物画精华”“当代水墨人物画创作如何体现‘当代性’”等问题展开学术探讨。与会者发言踊跃,畅所欲言,对当前水墨写意人物画的画学画理、创作现状、创作环境等各抒己见,体现了这次参展画家对水墨画的学术思考、理论素养和现实情怀。

参展者是“50后”“60后”的中国画人物画家,他们的人生阅历尝跌宕起伏,与前后者距离是很明显的。“文革”时期他们正青春年少,心灵迷茫,知识占有几乎空白,并且经受物质上的极端穷困。这种生存体验似乎拉近了他们和“传统社会”的距离,由此他们对数千年的传统或有着某种天然的合璧之处。另一方面,这种生存经验与改革开放后接踵而至的各种物质的文化的诱惑,形成某种强烈反差。这种世界认知过程使他们有充分条件检点自己的人生和艺术,并从人文意识和视觉领域进行双重思考。

任何艺术形式都折射了艺术家的生命状态。对参展的画家而言,他们的画常带有某种苦涩的味道。这种“苦涩”或是“当代性”的最好阐释。

苦涩是“甜俗”的反义词,常表现出画家强烈的主体精神和创新意识。还有学术担当。这种“苦涩”深刻反映了艺术家自我和社会的本真,艺术语言较好地实现了心中所思所想,成为人与人、人与自然、人与社会最密切的沟通渠道。他们不同于传统的“逸笔”水墨,他们跳出西方素描的圈套,自觉展开与西方绘画平等对话,努力完成水墨形式语言的现代转型,并试图构建崭新的水墨“写意”美学,为中国写意人物画的探索书写了可喜可贺的一笔。

从传统的画论来看,他们的“苦涩”也是“意”“气”的表现形式,但和传统重点关注的“逸气”是有区别的。他们画中“苦涩”,就是力图表达某种奇气、正阳之气。他们的画初看陌生,细看却很熟悉,因为人最熟悉的莫过于自身。

他们作品中的图示、构成、肌理显然有对西方现代艺术的理性借鉴,色彩表现上也引入西方造型法则,通过“书写”的方式,大胆运用色彩和块面。同时既重视水墨运用,通过书写性线条整合艺术语言,又清醒地认识到民族美术的丰厚传统。他们善于从敦煌壁画、民间陶瓷绘画,甚至山水、花鸟画等传统语汇中吸取养料。他们的画似乎远离传统,但骨子里有一种民族魂在涌动,这种“魂”就是笔墨精神。所以他们既能坚守中国传统的水墨美感,又与西方美学互渗,表达心中的“意图”,试图打通中西艺术关节。

写意人物画参展画家合影

写意人物画展览现场一偶

对现实的关怀是这批艺术家的共同追求。他们迥异于讨巧的“贵族”面目,而将注意力集中在社会大众、芸芸众生,或城市或乡村,或地头田间,或地铁或超市,或街头或工地。他们通过图式来嫁接生活,解读现实。这是一种可贵的品质,因为这些题材与“人”自身的距离最近。如果说“天人合一”是传统绘画的最高境界,而对于今天社会,“人人合一”或许是另一种升华。

他们的作品表现出某种苦涩的味道,也是水到渠成。

这次展览的数位画家,皆出身学院。但他们并不局限学院派的条条框框,而是大胆挣脱篱笆,追求自身的价值取向,回归绘画本体,不流阿俗,难能可贵。

期待参展画家创作出既有本土精神又比肩西方的绘画作品,从艺术的必然王国进入自由王国。

(本文为写意人物画展序言,作者为《中国书画》杂志编辑)

责任编辑:刘光