我与马老的忘年之缘

文|慕津锋

我与马老的忘年之缘

文|慕津锋

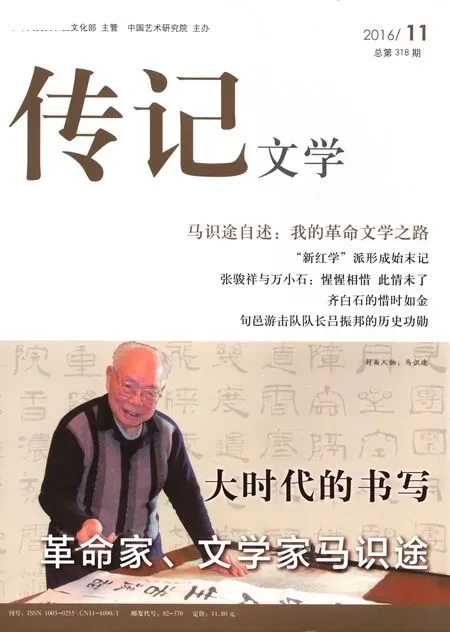

上图:本文作者与马识途先生合影

聆听“五得先生”的百岁感言

“家有一老九十七,阎王叫我我不去,不去不去就不去,看你能把我咋地。”这首打油诗读起来十分幽默有趣,话语虽很浅显,其中却透出一位老人对生命的执着、对生活的坚韧。这是2011年春节前夕我们宴请马识途老先生时,马老顺口吟出的。

成都人是出了名的幽默,马老的讽刺性杂文作品中表现出的那种冷色调的“黑色”幽默,总是使人读后陷入思索之中。马老的作品很有自己的风格,就是真实、绝不做作;透彻、绝不黑暗。在揭露社会的弊端和丑陋之后,又给人以希望,仿佛让人在冬日的寒夜中感受到火的温暖。

谈到“火”,马老在2010年着实大“火”了一把。随着《让子弹飞》的大卖,马老的《夜谭十记之盗官记》也水涨船高。现在马老走到哪里,都会遇到粉丝和崇拜者,从北大未名湖畔的一位僧人的祝福,到人民大会堂一位士兵的合影请求;从人民大会堂演员们的盛邀拍照,再到国家大剧院学生们的集体追签,做名人啊,也是有烦恼的!

马老感受着这些“名”的冲击,也在反思着自己,让自己成名的是《盗官记》,还是《让子弹飞》呢?如果是《盗官记》,那确是自己的幸福,是非常值得一位作家高兴的;而如果是《让子弹飞》,那是人家姜文的功劳,与自己关系就不大了,简直像是搭了别人的顺风车一样。毕竟《让子弹飞》只是借鉴了《盗官记》的框架,而主要的内容早已不是自己所写的文章了,成了编剧的思想和创作。这样的“火”细想一下,是自己作为一位作家的“悲”,是“附其骥尾”了,又有什么好让人羡慕的呢?

马老感叹道,一位作家呕心沥血,写出一部真正的文学作品,也未必就能出版,即使出版也未必能印几万册,而且不久便会烟消云散,无声无息。然而,一部好电影、一部好电视剧,却可以为中国13亿人家喻户晓,起潜移默化之效。这就是现实,就是当代文学与作家的“遭遇”。对作家来说的确是可悲的,然而这却是历史的真实,而且是必然的真实,不以作家的悲喜为转移。

马老对此倒是淡然处之。他的人生可以说是精彩万分,西南联大的求学经历,结识了许多中国后来的大家、名家;他的地下革命工作经历,更是让他亲自参与了20世纪中国最为重要的一段革命历史,而这段历史足以载入中华民族不朽的史册之中。在这段时期,马老体会到民族命运、国家危亡的沉重,意识到了自己肩上的重任,他为了民族的解放抛头颅洒热血,把脑袋系在裤腰带上。他不知道自己明天会在哪里,也不知道如果自己牺牲了,会不会有人来为自己收尸。这样的经历使马老很早就体会到了人生的五味杂陈,岂料“文革”时期,马老又遭受到一些肉体和精神上的迫害。为了党和国家,为了自己的理想,马老默默忍受着、思考着。后来“文革”结束,马老重新出山,在行政工作之余,也会拿起笔书写自己眼中所看到的社会,书写自己大脑中思考着的生活。

现在马老自称“五得先生”,他说:“我现在是:

一、吃得——我什么都吃,除了海鲜和高级食品,因为痛风;

二、睡得——我躺下就着,睡眠质量还是很不错的;

三、写得——我想写的东西我都可以写下来,我脑子没出问题,我手还可以握笔;

四、走得——全国各地,我还没有走够,我还要多走。只要身体允许,医生允许,我是不怕走的;

五、受得——到了我这个岁数,没什么可害怕的了。经历了地下党生活和各种运动,我还有什么不能承受的呢?再说,马克思那里离我越来越近,我是准备好随时听召唤的了。这‘五得’其实说到底就是‘乐观’‘豁达’,我的长寿秘诀就这四个字。简单吧!”

川中二老的“一线牵”

之前一提到新中国四川文坛的二老,大家首先想到的一定是沙汀和艾芜。这二老在巴蜀文坛的地位和友情的确让许多人称道,但我今天要讲的却是另外两位老人,一位是誉满大江南北的101岁的马识途老先生,一位是20世纪90年代凭借《战争和人》(三部曲)获得第四届茅盾文学奖的92岁的王火老师。

新中国成立前,两位老人一个在四川担任中共地下党的主要领导人,一个在上海明面上从事新闻事业,实则暗地从事党的地下工作。新中国成立后,一个在四川从事行政领导工作,另一个则是辗转上海、北京、山东从事出版、教育事业。直到20世纪80年代,王火老师调到成都参与组建四川文艺出版社之后,他们才相识,并慢慢成为知己,二人的友谊一直持续到现在。

虽然同在成都,但毕竟岁月不饶人,每年二人见面的次数并不多,有时只能打打电话,互相问候问候。2011年,王火老师的夫人凌起凤女士去世,他没有告诉马老,害怕给这位当时已经96岁高龄的老大哥带来不必要的困扰。可马老还是从报纸上得知了消息,第一时间给王火打了电话。电话通了,马老也不知该说什么,只是说“节哀”“多保重身体”之类安慰的话,因为他知道,现在任何的语言对王火来说都没有什么意义,只能让时间将离别冲淡。相濡以沫一生的爱人是谁都无法代替的,这种伤感和思念马老也曾深深地体会过。

当年,马老的爱人刘惠馨烈士因为叛徒的出卖,在湖北恩施被国民党反动派逮捕,8个月后被杀害。那时他们的小女儿刚刚出世,就随母亲进了监狱,刘惠馨英勇就义后,女儿就一直下落不明。作为一个年轻的丈夫和父亲,幸福的生活刚刚起步就戛然而止,妻子永远地离开了自己,女儿又不知生死,若是死了,葬在了哪里?若还活着,又会流落到哪里,收留她的人家会不会对她好?这一切的一切,在独处的时候,都在撕裂着他的心。

两位老人彼此懂得对方的心,所以马老没有再对王火说什么,只希望他能静静度过这一段最难的时光,毕竟前面的路还要继续,为了他所爱的人,也要坚持走下去。马老坚信王火会走出伤感,以更加矫健的步伐向未来生活前行。2011年11月,中国作协第八次代表大会在北京召开,马老希望王火与自己一起到北京走走,散散心,看看老朋友,不要一个人待在成都的家中。王火老师本来哪儿也不想去,可老大哥的一番心意不好拒绝,马老更给了他一个无法拒绝的理由。马老对他说:“咱们一起去趟北京吧,去看看祝华,他的身体很不好,可能也熬不了多久了,这次不去北京,我们可能就再也看不到他了。”王火老师想了想,最终还是决定随马老一起进京。

马老在他的《风雨人生》(上)之《江汉风云——初受考验》一文中讲到,1938年春,他在武汉接受当时湖北省省委组织部部长钱瑛同志交给的第一项任务——“在武汉汽车司机工人中,培养和发展一名可靠的党员。政治上要绝对可靠,驾驶技术要十分精良。要给周副主席(周恩来)开小车,任务紧迫,必须在一个月内完成此项任务。”马老当时感到非常光荣,这样一个重任居然交给了他一个新党员,但同时也感到了巨大的压力。经过一个月的艰辛工作,终于找到了胜任这项任务的人选,这个人就是祝华。后来祝华一直跟随周恩来,从司机做到副官,抗战时负责重庆八路军办事处的工作,抗战胜利后成为上海马斯南路107号周恩来将军公馆的办事处处长。祝华在政治上的绝对可靠,以及对党的忠诚,是经得起历史检验的。

抗战时期,为了从内部攻破中共设在重庆的周公馆,国民党中统制定了一种叫“打入”“拉出”的策略,他们将目标放在了周恩来的司机祝华身上。1942年春,中统发现周公馆里有一个叫祝华的年轻人经常在附近的小摊上购买香烟等物品。由于周公馆工作人员的生活津贴很低,每月只有3元5角钱,而祝华此时正与办事处女青年谌爱梅谈恋爱,因此每月都捉襟见肘。祝华有个兄长叫祝银松,在中山一路开一家五金商店,他便时常去找兄长借钱用。中统特务们认为这是个好契机,想在祝银松身上做工作,争取收买祝华。

经过精心谋划,中统派出一个名叫熊淑衡的漂亮女特务出面做此工作。而在中统重庆实验区所领导的外围组织中,有一个叫许蔚川的人,公开身份是陪都空袭服务总队总务组副组长,与祝华的兄长祝银松关系较好。特务们决定利用这层关系来接近祝华,他们的计划是:先由许蔚川夫妇带熊淑衡去认识祝银松夫妇,待熊淑衡与祝银松夫妇彼此熟悉之后,再由熊淑衡秘密送一笔钱给祝银松的夫人,要她将钱转给祝华。等钱用完了,再告诉祝华此钱是中统送的,用了中统的钱就要为中统工作。于是一天晚上,熊淑衡携一大包钱来到祝银松家,将钱交给了祝夫人并谈了给钱的原因。过了两天,熊淑衡到五金商店打探消息时,祝夫人将那一大包钱如数奉还,原来祝华根本就没有收那些钱。

不甘心的中统特务们又采用“短促突击”的办法。他们计划专门跟踪祝华,趁其单独外出的时机,走到偏僻路段时,迅速将其逮捕并秘密审讯,恐吓、利诱、拉拢、腐蚀,各种手段无所不用,力求在最短时间内让其变节转向,然后放回,日后长期为己所用。可是,当中统重庆实验区将计划报给中统局本部审核研究后,被认为“危险太大,难以执行”而最终夭折,没有付诸实施。

马老在把祝华发展起来之后,二人就再也没有联系了。关于祝华的这个故事,马老也是很多年后才知道。

但是在8年后的1946年2月26日,祝华与陈展(中共地下党员)一同随美军军调处执行部的C-54运输机从重庆白市驿飞往上海时,在飞机上遇到了一位在复旦大学读新闻系的年轻人。陈展向祝华介绍了这个年轻人,祝华对这位学新闻的年轻人印象很好,后来他们经常来往,成为了好朋友。这个年轻人就是王火。

对马识途、王火、祝华三人来说,历史就是这样的巧合。80年代之前,马老和王火谁也不认识谁,可历史却让他们在1946年产生了这样的联系。如果没有马老一个月的艰辛工作,可能中国革命历史上就不会有祝华这个人;没有祝华,马老与王火的交往也就无从谈起。

我还清晰地记得自己在北京饭店门口等待二老的情景。那天天色已晚,空气中透着寒气,我在门口等了很久,看着二老走进北京饭店的大门,迎上前与他们热情拥抱。不知道这三位老人后来有没有见上面?若是见了面,又会是怎样的感慨……

像马老和王火老师这样著作等身,文品、人品同样优秀,为新中国的建立和建设甘于奉献和牺牲自己的优秀共产党员,虽已高龄却仍然关心着党和国家的未来,关心着中国文学事业的发展,并身体力行地向年轻人起着表率作用,实在令人敬佩!

有幸结识马士弘老人

我与马士弘老人只见过一面,是在去年他在成都书画院举办的104岁生日家宴上。我当时正好在成都出差,与马识途先生商谈年底赴京的相关事宜,马老希望此次赴京能够将自己珍藏几十年的日记捐赠给中国现代文学馆。2014年,103岁的马士弘老人和99岁的马识途先生联手推出了《百岁拾忆》和《百岁追忆》两本书,在文坛引起不小的轰动,王蒙先生也亲赴成都参加两位老人的新书发布会。我与马识途先生是忘年之交,很早以前就听说过他有位曾官至国民党少将的哥哥,但一直没有机会拜见。新书出版后,我曾拜托马老的女儿马万梅女士送我一本马士弘老人签名的《百岁追忆》作为珍藏。现在,这本签有“马士弘”三字并盖有印章的《百岁追忆》就静静地立在我的书柜中。

在与马老商谈时,我对他和马万梅女士说,中国现代文学馆还想征集一些马士弘老人的手稿,包括他的《百岁追忆》的手稿,和以前写的有关抗战的文章手稿。马万梅女士说:“正好,后天是三伯伯的104岁生日,你跟我们一起去参加。到时让我父亲给你引见一下,你跟我三伯伯直接谈。”我激动地说:“真的可以吗,这合适吗?你们的家宴,我跑去,是不是会打扰你们?”马老说:“没关系,没关系,你只管去。”

2015年9月27日,是马士弘老人的104岁生日。那天,马士弘、马识途等一大家子人齐聚一堂,为马士弘老人祝寿。老人个子不高,说话声音也不大,紧挨着五弟马识途而坐。而马识途先生身体魁梧,有种关东大汉的气质,兄弟俩从外形上看颇为不同。马老为庆祝三哥的生日,专门穿上了一件红色毛坎肩,而马士弘老人穿的却很随意。

这次庆生,兄弟二人不约而同一起带来了中华人民共和国中央人民政府颁发给他们的抗战胜利70周年纪念勋章。马士弘老人还带来了台湾地区领导人马英九发给他的三枚勋章。台湾地区的勋章大家都没有见过,于是纷纷凑上前来观看。马识途先生也很认真地看着三哥的这三枚国民党颁发的抗战胜利70周年勋章,说:“做得不错。”马士弘老人待众人看完后,想将这三枚勋章收起来。

马识途先生忙说:“戴起,戴起,今天是你的生日,我们把这些勋章都戴起。”

马士弘老人轻声说:“不好吧,戴国民党的勋章,不好。”

马识途先生说:“我们对这个国家、这个民族作了贡献,戴得起,受得起。戴嘛,没事的。”

众人也劝马士弘老人戴上勋章。就这样,马士弘老人戴上了四枚抗战胜利勋章,马识途先生戴着一枚。看着这个场景,想想他们兄弟传奇的一生,真让我感慨万千。当年日寇的铁蹄践踏中华大地,热血男儿纷纷投奔沙场,二人都为抗战胜利及民族的解放作出了重要贡献。

合影时,马识途先生将我引荐给马士弘老人,说明了我的身份和来意。我紧紧地握着士弘老人的手说:“马老,我与马识途先生是很好的朋友,今天很荣幸来参加您的生日宴会。我代表中国现代文学馆全体员工祝您104岁生日快乐!”

“谢谢你来参加我的生日宴会,你不要客气。”马士弘老人微笑着说。

这时马识途先生说:“中国现代文学馆想征集你的手稿和著作,把你的东西和我的东西放在一起。你那些手稿、文章我看放到中国现代文学馆保存起来很好,他们的保存条件很不错。”

“好的,好的,等以后我有时间,我整理一下。整理好了,我交给你们。”没想到会这么顺利,马士弘老人很痛快地答应了我的征集请求。

马士弘老人在大家的生日歌声祝福中,戴着生日帽,微笑着吹灭了蜡烛……

不曾想,时隔半年多,2016年5月8日,传来了马士弘老人去世的消息。老人在生日宴上的音容笑貌犹在眼前,我心中悲痛万分,默默地为老人送行……

马识途、马士弘、马子超与妹夫和慕津锋合影

责任编辑/于溟跃