“中国作风 中国气派”

——马识途小说简论

文|潘 颖

“中国作风 中国气派”

——马识途小说简论

文|潘 颖

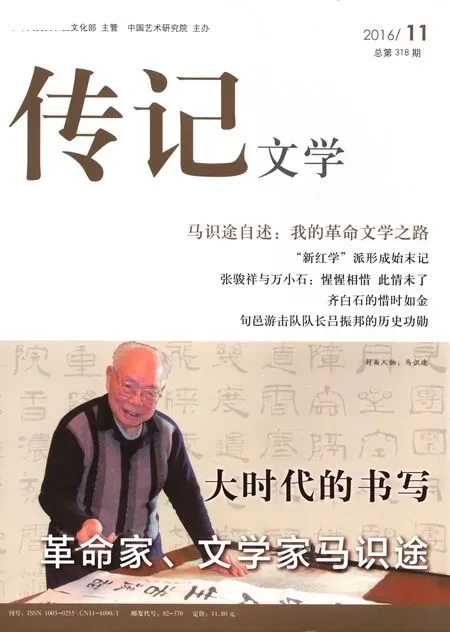

上图:马识途著《夜谭十记》书影

2010年,姜文导演拍摄的电影《让子弹飞》创造了中国电影票房的新神话,同时也将原著小说的作者马识途再次推到聚光灯下。长期以来,马识途以革命题材长篇小说《清江壮歌》闻名,而《让子弹飞》的原著小说《盗官记》则让人们见识了马识途小说的另一副面孔,也掀起了对马识途小说研究的新热潮。

作为现当代巴蜀文坛的代表性人物,马识途一直追求着“中国作风和中国气派”。他的创作素材源于复杂艰险、动荡变化的革命经历和对巴蜀文化的深刻细腻的生活情感体验。在西南联大师从朱自清、沈从文、闻一多的教育经历和60年笔耕不辍的创作实践,积淀了他创作的文学功底和文学追求。先做革命家、再做文学家的马识途用生命感悟提炼炮火年代,用文字刻画描绘时代众相。他继承发扬了“那些长年飘泊的民间说书人和中国的古典小说”的谋篇结构技巧,运用“摆龙门阵”“新评书”“新传奇”的叙事模式,吸取西方文学和现代文学的长处优点,将白描、讽刺、方言俗语等手法融为一体,塑造了一系列典型人物形象和跌宕起伏的故事情节,形成了自己小说的独特审美特征。

马识途小说的时代书写

马识途的小说按题材大体可分为两类:一是以革命历史为题材的革命小说,如《清江壮歌》《巴蜀女杰》《老三姐》《找红军》《雷神传奇》《三战华园》等;二是以旧社会、城市生活或巴蜀风俗风貌为题材的讽刺小说,如《夜谭十记》《最有办法的人》《挑女婿》《好事》《学习会纪实》等。这些小说鲜活生动地反映出一位革命老战士半个多世纪的战斗经历、人生轨迹以及曲折复杂的心路历程,既折射出历史的沧桑,再现了悲壮与辉煌并存的中国革命,又映现出时代的风云,凝结了一位作家直面现实人生的热情与思索。阿来在马识途荣获“巴蜀文艺奖终身成就奖”的颁奖仪式上说:“马老所代表的那一代的作家,他们自己的个人命运与整个时代非常紧密地纠缠与关联,个人命运与国家民族命运的高度一致性,使他们的作品天然具有了一种优势。这个叫做大时代、大背景、大氛围,自然有了一种非常大气的东西。”这“大气的东西”的本质就是他小说体现出的革命性、民族性、本土性和传奇性,也是他对大时代的书写。

马识途小说的革命性首先体现为对革命历史题材的选取。20世纪60年代的《清江壮歌》《老三姐》《找红军》、新时期的《夜谭十记》《京华夜谭》《三战华园》《巴蜀女杰》等一系列作品真实再现了地下党艰苦卓绝的战斗生活,宛如一幅幅铺开的广阔的历史画卷,刻画出革命年代中国人民光辉的革命历程。其次,小说史诗般的格局,源自他革命斗争的亲身经历和真实的革命感情。鲁迅先生曾指出:“为革命起见,要有‘革命人’,‘革命文学’倒无须急急,革命人做出东西来,才是革命文学。”(《革命时代的文学》)长期的革命斗争经历成就了“革命人”马识途,既拥有丰富的革命经历为其创作源泉,又练就了审视三四十年代旧中国社会风貌的革命家眼光,加上他作为文学家明白晓畅的笔触和娴熟的文字技巧,从而勾勒出一幅幅生动丰富且发人深思的时代画面。如《夜谭十记》,他借助人物的外貌举止、行为方式和荒诞曲折的故事情节无情地揭露了贪官污吏、巨商大贾、骗子巫婆欺压百姓的丑恶面目,展现出那个时代的社会风俗和世态人情。城市的光怪陆离、农村的落后荒凉、达官贵人的钩心斗角和平民百姓的悲欢离合,各色人物的命运在作品中相遇,形成强烈的冲击又显得真实合理,帮助读者认清本质,又启发读者的深层思考。

马识途的小说体现着革命家的思考,又体现了文学家对艺术创作的升华。革命家和文学家的双重身份,在其文学作品中达到了和谐统一。马识途在《我怎么做起小说来?》一文中谈过自己的创作初衷:“过去沉积在我的记忆底层的人和事,一下子被翻腾,像走马灯似的在我的眼前转动。有时半夜醒来,当年的许多革命人物跑到我的面前催促我、责备我,问我为什么不把他们的斗争事迹写出来。”这种抑制不住、喷薄而出的文学激情,成就了马识途的革命文学创作。正如鲁迅先生的比喻:“根本问题是作者可是一个‘革命人’……从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。”(《革命时代的文学》)

马识途小说的民族性主要体现为民族题材、民族性格和民族风格。在《且说我追求的风格》一文中,他说:“我追求的这种风格和我怎么开始写小说的有密切关系,与我个人经历也有密切关系……但我追求的是我们中国民族的风格、民族的作风,民族的气派。”民族性格,作为社会生活的产物,不可避免地受着自然环境、人文环境、生活方式、历史条件等因素的影响。马识途的作品有着深深的中国烙印、民族烙印、巴蜀烙印,对自然风貌、社会民俗风情的描写无不透着浓浓的川蜀文化气息。

对自然风貌的描写,是体现小说民族性、本土性的重要方面。马识途笔下的景色多是贫穷落后却又如诗如画般的巴蜀风光,在《巴蜀女杰》《京华夜谭》等作品中,都出现了他对成都、重庆和大巴山等地的精细描绘。马识途的作品中还有很多关于民居和居住环境的刻画。这些描写极具当地风格特色,展现出的不仅是巴蜀文化,也是对巴蜀地区生活特点的剖析,体现着巴蜀文化的物质和精神生活。对社会民俗风情的描写,也是体现小说民族性的重要方面。比如《重返红岩村随笔》中对火锅的描写:“……烧得通红的炉上摆着沙锅,里面红汤滚滚。最好的正宗菜就是毛肚,所以通称毛肚火锅……吃得热了,索性脱掉衣服,赤着膊,四顾无人地豪吃。不多一会,大汗淋漓。奇怪得很,我忽然感到大汗一出,扇子一扇,一身清凉。这才唤起我解放前在重庆朝天门的河坝竹棚里,和那些下力人挤在一起吃火锅的回忆……”再比如《四川的茶馆》中对茶馆里的人和事的描写:“可以坐茶馆‘吃讲茶’,断公案了。”还有《雷神传奇》中“雷神”行刑前对老百姓摆香案、请喝酒、烧纸钱等地道的四川民俗的描绘。这些都展现出浓厚的四川本土气息,为作品打上了民族的烙印,表达了马识途对四川、对民族的真情厚意。

马识途对时代的书写秉承了鲁迅和巴金的“有骨气”“讲真话”的品性,批判假恶丑、追求真善美,使得他的作品更具历史价值和现实意义。在巴金九十大寿时,马识途为其祝寿写道:“从今以后,我要努力说真话,不管为此我要付出什么代价。”他希望年轻一代能保持“两头真”,即早期理想信念的“真”及后期回归人的本性中的天真的“真”。他也在作品中践行着他的信念,以亲身经历将革命年代及“文革”时期的悲剧、闹剧如实记述,但又超越了简单的写实,融入了深刻的思考和剖析。如《夜谭十记》等作品,尽管揭露了社会的丑恶和阴暗面,反映了震颤人心的苦难,但实则是讽喻性的,作者的目的不只是揭露,而是在黑暗中发现光明,并希望社会变得更加美好、向善。季羡林先生为其小说《沧桑十年》所作的序中写道:“它带去的不是仇恨和报复,而是一面镜子,从中可以照见善和恶、美和丑,照见绝望和希望。它带去的是对我们伟大祖国和人民的一片赤诚。”

马识途小说的审美特征

马识途的小说在叙事模式方面,继承了传统章回体小说的结构方式,融合了“新评书”“新传奇”和巴蜀文化特有的“摆龙门阵”技巧。在《我追求中国作风和中国气派》一文中,他曾说到农村里看猴戏、打围鼓、讲圣谕的情形,“到乡下说评书的、‘讲古’的、‘摆龙阵’的,他们没有说善书的那么古板,讲的故事也更其生动活泼、更其曲折复杂、更其神奇美妙”,“他们并不照本宣读,而是针对听众,该简就简,该繁就繁,经过心裁的”。此外,多重线索铺述、交叉视角推进情节发展,增强了小说的立体感和纵深感,提高了小说的传奇性和艺术张力。而作者又巧妙地淡化了小说中的传奇性,即将传奇性现实化,将传奇性的情节和现实性的品格融合在一起,在吹拉弹唱、嬉笑怒骂的典型环境中体现人物的自然发展变化和人性的真实性,从而使富于传奇性的情节达到高度的艺术真实。

《夜谭十记》以旧社会某县衙门一群坐冷板凳的老科员轮流讲故事的手法,展示了旧社会上上下下、三教九流的一幅幅触目惊心、千奇百怪的生活画面,作者丰富的生活积累和说书人讲故事的特殊才能与技巧,让我们认识并深切感受到旧社会的腐烂丑恶和世态炎凉。《京华夜谭》描写的是潜入敌人特务机关核心部门的地下党员与敌人斗智斗勇的传奇经历和可歌可泣的英雄事迹。《雷神传奇》展现了20世纪二三十年代大巴山农民英雄和地下党员同地主恶霸所进行的一场惊心动魄的生死搏斗。这三部小说都采用了传统章回体小说的结构方式,用说评书、摆龙门阵的叙述语调和生动通俗的地方语言,讲述了惊险曲折的传奇故事,非常具有艺术吸引力。

马识途小说的人物形象塑造与他长年的革命经历和巴蜀文化的熏陶有着密切的联系。作为革命历史的亲历者,他以“过来人”的身份对革命的艰辛历史进行回顾、沉淀,刻画了可歌可泣、可敬可颂的革命地下党和英雄人物形象;作为巴蜀文化民间趣谈的集大成者,他从百态众生相的描绘中反思人生的悲苦沧桑,刻画了可笑可鄙、可厌可憎的旧社会市井小民、贪官污吏等三教九流的人生百态图。这些人物形象有血、有肉、有性情,鲜活而又真实,既反映了革命斗争的严酷复杂,又体现出浓厚的地域风情特色和感人至深的人间冷暖。如《清江壮歌》引用了大量的史料,人物塑造也有原型为参照,马识途曾说:“与其说是我写的长篇,还不如说是烈士们用鲜血写的。”主人公柳一清、贺国威不仅是坚强勇敢的革命者,是无产阶级的钢铁战士,同时也是有七情六欲、真实存在的普通人。小说的可贵之处在于不盲目神化、模式化地刻画英雄人物,而是在具体的革命生活中大胆揭示出英雄人物丰富真实的内心世界。他们同常人一样有自己的爱恨情仇,所不同的是,在人生的紧要关头,在革命生死危亡之际,他们能割舍亲人,甚至为革命献出自己宝贵的生命。又如《巴蜀女杰》刻画的女主人公张萍,小说写了她在敌特机关的成长、斗争和牺牲,写了她的爱情和家庭生活,特别是她所进行的地下党的特殊斗争。她从为“谋一个好饭碗”而埋头读书的热血青年到投身革命、历经磨难,逐渐成熟老练的成长历程展现了她在地下斗争中的机智、果敢和担当,以及为了革命直至牺牲都不能公开自己共产党员身份的高尚精神,这些都抓住了人物性格的饱满与真实,写出了革命者的人性美、人情美。马识途还抓住了反面人物的可恨可恶的特点,在荒唐而又现实的情景中塑造了贪官污吏、巨商大贾、骗子巫婆等一系列形象,真实传神,张弛有力。

语言风格方面,马识途小说的整体特点是简洁凝练、质朴含蓄、讽刺幽默而不落于俗套。正如他对自己归纳总结的那样:“白描淡写,流利晓畅的语言;娓婉有致,引人入胜的情节;鲜明突出,跃然纸上的形象;乐观开朗,生气蓬勃的性格。曲折而不隐晦;神奇而不古怪;幽默而不庸俗;讽刺而不谩骂;通俗而不鄙陋。”

马识途的小说语言质朴含蓄,善用白描手法。他通过自然、平淡、朴实的语言,寥寥数笔,不事雕琢、不加宣泄地勾画出栩栩如生的画面,这正是基于他对生活细致敏锐的观察与艺术感受,也表现出他过人的文学功底和熟练的表现技巧。如《巴蜀女杰》中的人物肖像描写,马识途抓住了黎林最突出的外表特征:“那天生的丽质和出众的扮相,那顾盼自如的眼神,那抖动的眉毛,那隐伏着酒窝的红脸蛋,那总是微羞含笑的嘴唇,那一头黝黑发光的头发,那什么衣服穿上去都合身的腰肢,那娇小玲珑的身段,都是适宜于艺术家进行雕琢的璞玉。”语言明快简洁,精炼到位。

作为巴蜀作家的重要代表,马识途的小说创作中大量运用了地方方言、谚语、俗语及语气词,这也是其语言风格的特色之一。这种特色使其作品既贴近当地人的真实生活,又刻画出各种地域的特征,使读者充分领略地方美感,获得独特的审美体验。如《京华夜谭》中出现的“歪”“欺头”“咋个”“认黄”“讨人嫌”“兴妖作怪”等方言词汇,平凡真实,朴实生动。文中还出现了反应特定时期四川风俗的词语“海”,如“海大爷”和“海袍哥”中的“海”,是参加、混、玩的意思。只有理解了某个字在四川方言中的独特使用方法,才能理解小说想要表达的意思。此外,他还运用了大量四川风味的语气词,如“啊”“唉”“嘛”“哦”“哼”等,例如《破城记》中的“我倒要请问一下哩,是哪个糊里糊涂把共产党恭恭敬敬接到县衙门里来的??”以及《观花记》中野狐禅师为自己辩解的话“瞎,我这不是已经摆起来了吗?这就是正文呀”,“呃,你到底要摆多久才进入正文?”这些语气词的大量植入,自由灵活、恰到好处,使作品充满了浓郁的地方特色气息,且生动形象。

直面人生、针砭时弊是马识途小说创作的重要组成部分,讽刺、夸张、幽默成了他小说语言风格的另一特色。他认为,“那些已经丧失了价值却又不肯退出历史舞台的旧思想、旧人物,总要酿出许多荒唐的笑料来”,“中国有许多惰性的文化和思想沉积,成为我们民族沉重的包袱,如不加以无情地清除,我们就不能前进”。《夜谭十记》《最有办法的人》《挑女婿》《两个第一》《学习会纪实》《好事》《五粮液奇遇记》等小说,通过新旧对比、细节刻画、夸张失真,以辛辣、犀利的笔调“将那无价值的撕破给人看”(鲁迅语),冷眼笑看的讽刺正体现了他严肃的社会责任感和语言魅力。《学习会纪实》以某局机关领导班子的一次“学习会”为纪实,将突出的官僚主义典型地展露出来,活灵活现地表现出各个干部的气质风貌和心理状态。

革命家马识途,少年立志,历经腥风血雨,戎马一生,矢志不渝;文学家马识途,著作等身,大家风范,人品文品皆为楷模。正如他一生的经历和信仰追求:“绝不追求高雅,淡淡的哀愁,默默的怨恨的格调;那种转弯抹角、扑朔迷离,故作深奥的作品;决不去追求少数人才懂的高级的作品,或少数人看了也迷迷糊糊的作品。”(《且说我追求的风格》,《青年作家》1985年第1期)马识途真诚谦卑地深深扎根于革命性、民族性的大时代书写中,在承袭翻新传统小说结构技巧的基础上,以”摆龙门阵“的“新传奇”叙述话语书写革命历史和民族文化,成就了他的小说的“中国作风,中国气派”的风格。

责任编辑/于溟跃