惺惺相惜 此情未了

——记张骏祥与万小石

文|张 殷

惺惺相惜 此情未了

——记张骏祥与万小石

文|张 殷

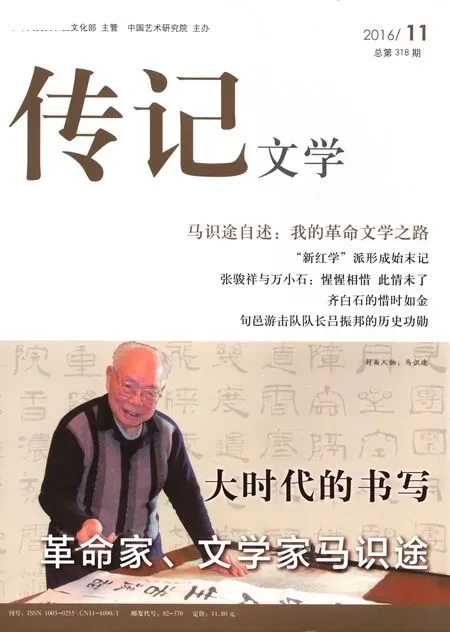

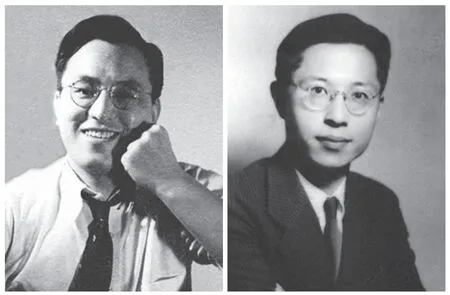

张骏祥与万小石

相识又相知

1930年9月,清华大学在最绚烂多姿的秋季,迎来了新一届的学生。西洋文学系的系主任王文显先生正在台上报告本系状况,四年级的张骏祥站在人群中东张西望,仿佛在寻找着什么人。是的,他在寻找那位知名学生“娜拉”,那个因为在南开大学出演《娜拉》中的娜拉而被誉为“新剧家”的万小石。

万小石,这个已经在南开大学注册过两个学期的学生,在导师张彭春先生的指导下,转身迈进了清华的校园。所以论年龄,万小石和张骏祥同龄,甚至他比张骏祥还大3个月。

张骏祥找“娜拉”,有两个原因。其一,是他自小生活在养尊处优的环境中,极其仰慕那些能飞檐走壁的“大侠”,像万小石这样的“能力”也可算作“小侠”一类;其二,是清华园的老规矩,新生要过老生的几道关才可“正式入学”,诸如“拖尸”“跟拜”和“泡水”等。张骏祥锁定了万小石,他虽对“娜拉”小有敬意,但也不能破坏老规矩,要挫挫他的傲气,美其名曰让他一入学便谦恭为怀,保持清华优良的校风。

新生大会一结束,万小石果真没有逃过“拖尸”一关,被张骏祥等人抓住四肢高高举起,于空中震荡数次后弃之于地。其实,万小石早就从张彭春那里知道清华的这些规矩了,所以他冷静对待,毫无惊慌之举。他来清华看中的是西洋文学系所注重的欧洲文学,只莎士比亚这门课程,就得读十几本莎翁名剧才算修毕。他是全身心来读书的,他的抱负是当个剧作家,当个中国首屈一指的剧作家,这些小玩闹,在他看来根本不算什么。

张骏祥看出了万小石不在乎这些,不然“跟拜”的时候,万小石的表情怎么能那么冷静。于是,张骏祥决定再“整整”他,看看他在乎的到底是什么。

一天,张骏祥跑到万小石的宿舍里,见到万小石的第一句话就是:“我来找你泡水去!”而万小石连头也没有抬一下,因为他正在埋头翻译一部英文独幕剧。张骏祥素来脾气大,走过去,一把夺下万小石书桌上的书籍,定神一看,这是一本英文剧本集,万小石翻译的剧名是《Whose Money?》,是Lee Dickson Leslic 和M.Hiekson的原著。刚要发火的他,马上转变了态度,万小石那么努力地翻译剧本,让他刮目相看。原来,张骏祥素来喜欢戏剧,他也想写剧本,但只小试了一次散文创作,在刊物上发表了《父亲》《梦》等。看来他算是找到了同志。于是他再也不提“泡水”的事儿,而是要万小石给他泡了一杯茶,两人聊了起来。万小石告诉张骏祥,他正打算给改译的剧本起个中文名字,叫《太太》。从此,张骏祥与万小石成了好朋友,更成了研究戏剧的莫逆之交。

一晃三年过去了,张骏祥留校当了两年助教之后,万小石也被分配到了石家庄女子师范学校任教。两人继续各自的戏剧活动。1934年,万小石的《雷雨》以曹禺的笔名发表;1935年初,张骏祥为李健吾导演的《委曲求全》担任剧务。同年6月,清华大学公布了第三届公费留美名额共30人,其中增加了留美研究戏剧(注重舞台技术)的名额。虽然只有一个名额,但张骏祥还是在第一时间告知了万小石,他俩相约一起报名参加考试。竞争是激烈的,考试面向全国各高校的师生及校友,8月25日,236名考生分别在北平和金陵两地参加了考试。10月20日,考试结果出炉,张骏祥以体格健壮、英语流利被录取。幸运之神再次降临在他的身上。这个无论是身材相貌还是家庭环境都与万小石形成鲜明对比的师哥,从小养尊处优、一路顺风,如今又大踏步地走到了万小石的前方。万小石目送远去的张骏祥,敏感的心再次受到了刺激。他决定完成自己对自己“泡水”的体罚,不能出国学习,那就沉下心来,继续观察生活,埋头编写剧本,一定要自学成才!

殊途又同归

又是三年过去了。

意气风发的张骏祥徜徉在耶鲁大学富有历史文化气息的校园、图书馆与剧场里,刻苦学习一切与舞台装置有关的知识和技能。享誉世界的耶鲁大学戏剧学院有个耶鲁剧场,门口拾级而上是四扇两副门,两副门的上方各有一个圆洞型窗户,每每来到这个剧场,总让张骏祥感到它更像是家乡的某一座有桥洞的石桥。所以,他特别喜欢在这里进进出出。同时,他也借这座“石桥”上了好几个专业台阶。

从其中一副门进入,他从略知舞台到熟悉舞台,到舞台演出的高级技术,到舞台演出中的戏剧情节和戏剧场面的处理,再到舞台行动的全部展现。学习舞台技术的他,亲眼看到了舞台灯光对舞台演出艺术的影响力,新式反光镜和电闸扳的发明与应用,使阿皮亚的梦想全部实现,灯光帮助导演,在不损失画面真实性的基础上,起到了强调角色或暗示剧情的强大作用。从另一副门进入,是距离纽黑文70公里的纽约百老汇。张骏祥到美国的时候,正赶上美国戏剧复兴开始,美国电影已经被观众所熟知,人们已经清楚剧场的力量远远高于电影的魅力所在,憋了好几年闷气的剧场老板们,终于看到了剧院门口从一大早就排起长蛇阵的买票队伍。舞台上汇集了各国的、尤其是英国的名优们演出的莎士比亚戏剧,安德森的诗剧,讽刺喜剧等等。这一年里,张骏祥马不停蹄地往返于纽约和纽黑文之间。1937年,他将自己在1936年至1937年一年中观剧的心得写成了一篇长文《过去一年中的纽约戏剧》,发表在《文学杂志》(上海)1937年第1卷第4期上。在文中,他也列举了中国编导熊式一的《王宝钏》在英国的火爆和在美国的冷遇,他认为,在美国一切由批评家说了算,而《王宝钏》在批评家眼里好像根本没有上演过似的。最终,他更感受到美国百老汇剧场的商业化:戏剧这玩意,一半是艺术,一半是商业。

1935年10月20日,清华公布留美学生名单,几乎与此同时,10月18日,国立戏剧学校正式开课。万小石应余上沅的邀请,出任国立戏剧学校的写作课专职教师,后来还兼任教务主任。在边教书边写作的戏剧氛围里,他将在清华图书馆苦读3年外国剧本、细品北平旧剧演出的积蓄逐渐消化,融会贯通,继续以曹禺的笔名,以中国第一个职业剧团——中国旅行剧团的团员们为主要角色形象,在剧团演职人员的陪伴下深入生活,完成了剧本《日出》,于1936年6月开始陆续发表;1937年7月,应上海业余实验剧团应云卫的要求,又完成了剧本《原野》;期间,他还亲自导演了自己的作品《雷雨》和《日出》。他雄心勃勃,正一个台阶一个台阶地向着中国话剧的高峰攀爬着。

1938年,由于抗日战争的全面爆发,万小石不得不随着国立戏剧学校内迁,从长沙到重庆,最后到达四川江安,历时近两年的时间,在颠沛流离中背负着戏剧教学与创作的双重重任。尽管一有空闲,脑子里就琢磨着新的构思,但战争还是耽误了万小石前进的步伐。

就在万小石所在的国立戏剧学校走向江安之时的1938年年底,获得舞台装置硕士文凭的张骏祥也乘坐邮轮启程归国,他知道祖国此刻战火纷飞,但他更清楚,中国的舞台需要他。他的第一站是上海,师哥李健吾为他接风,并挽留他在上海大干一场。但此时的上海演剧界由于战火的爆发和日本人对文化的控制,显然不能大有所为。于是,他带着李健吾的喜剧剧本《以身作则》,离开了上海,奔赴位于云南昆明的西南联大,他要先找到自己的母校清华,还有可亲的同事们。1939年年初,他在联大短暂的时间里,发现西洋文学的研究已经离他远去,他现在已经是在戏剧研究轨道上行进的学者了。于是,他在听到万小石的音信后,也决定投奔江安,去从事戏剧教育工作。

1939年4月,万小石在江安落了脚,9月,张骏祥来到万小石的身旁。一别三年,两人激动地拥抱在一起,在这个当时只有水路才能到达的小县城内,两个人爽朗地大笑着。张骏祥说:“我来找你一起泡水去!”

并驾又齐驱

国立戏剧学校选择主修舞台美术的只有4名同学,而且绘画基础都很差。张骏祥决定将课程分解为“舞台装置”与“舞台技术”两部分。

舞台装置课程,每星期授课4节,共3个学期。主要讲解舞台美术方面的理论性问题,包括其属性,与导演、演员、编剧的关系,在各个历史时期的演变等。从希腊、罗马、欧洲宗教戏剧讲到文艺复兴、意大利田园剧、假面喜剧时期舞台装置的变化发展;从莎士比亚悲喜剧、莫里哀喜剧讲到阿皮亚、格登克雷、莱茵哈特、梅耶荷德等舞台美术家对“舞台装置”的影响;从各个时期的剧场建筑讲到名设计师的设计图纸,最后是各种风格流派等等。为此,他专门从美国订购了《剧场艺术》等书刊,和几套舞台布景活页图片(每套约100张)。

舞台技术课程,每星期授课也是4节,以实践为主,学习阅读剧本,分析剧本,绘布景设计草图、布景制作图(地面图、正面图、侧面图、剖视图),视线测量,机械绘制标准,计算各种布景用料数量,以及成本核算、舞台各种机械的运用和实地布景的各种制作技术等。主要配合学校的演出剧目进行。

显然,张骏祥的课程是过去国内任何一所戏剧学校没有开设过的,也是最有效地提高学生动手能力的最实用的课程。而万小石在这里所教的编剧课,则依然遵循了清华西洋文学系的教法。

万小石教授编剧课,往往只带一本英文版的剧作。上课后,先简要介绍一下作者和作品,然后选读其中的一幕或两幕。重点在于读,是一种以教学为目的的朗诵,他像扮演角色的演员一样,用读出来的声调表达人物的感情和对作品的理解,而这一切,是他把剧中人的台词现场从英文翻译成中文的。在朗读时,他会偶尔插入“金圣叹式”的评语,画龙点睛。如当读到某个戏剧动作时,他会插话:这叫“跌宕”;读到另一处,他又插话:这叫“突变”。当戏剧即将进入高潮时,他提醒学生注意听;当读到妙语时,他会赞叹;读到“潜台词”时,会停下来问同学们:听明白了吗?他的这种投入和动情的讲课方式,在不知不觉中把同学们带进了艺术境界,使学生懂得,艺术就是这样,必须全身心地投入,才能品味出其中的好处,才能进入创作佳境,写出富有生命力的作品。

张骏祥和万小石都在教学第一线拼搏着。他们一西一中,亦西亦中。在水色水香的江安,他俩仿佛又回到了清华,在万泉河畔,在汉白玉拱桥一侧,在图书馆的长桌旁……他们也仍各自留恋着,一个是他乡——纽黑文耶鲁大学、耶鲁剧场;一个是故土——南京国立戏剧学校、南京中正堂。

如今,他们已经不是象牙塔里纯粹的学生、助教或者老师了,他们的生活面临着严酷的现实。在国立戏剧学校未迁至江安县城时,江安全县20万人已经因稻米连年歉收,欠下了政府30余万的粮税。江安物资极端匮乏,观众人数极端缺少,而炮火连绵下又寻找不到更好的藏身之地,因此学生的思想情绪极端复杂。面对严酷的现实,张骏祥和万小石的心中却有一股冲出雾霾的坚强决心,他们依然具有大无畏的精神,依然保持着大干巧干的作风。

张骏祥把怀揣了近两年的喜剧剧本《以身作则》排演于江安,而万小石也完成了《蜕变》的剧本。万小石的创作冲动来自江安现实,而其中女主角的形象——在国立戏剧学校教授表演的丹尼(金韵之)早就在他心目中驻足了。当万小石把剧本《蜕变》交给张骏祥导演时,他们相交相知已久的第一次合作正式开始了。

这是一次高水准的合作。万小石在张骏祥的排演现场,随着排演的进度不断地完善他的剧本。为此,他把已经写了一多半的《北京人》放下,全身心地跟着张骏祥,与这个“代他去”耶鲁戏剧学院学习的同路人一起前行。

例如,其中有一场丁大夫责备马登科的戏,原本这场戏的台词很多,但张骏祥指导学生说,人讲话有个规律,在情绪比较缓和的情况下,说的话字数都比较多,越到激动的时候,说的字就越来越少。因此,他把这一场戏稍加改动:随着两个人之间的矛盾激化,台词慢慢地由多变少,话越来越少,气氛就越来越紧张,节奏也越来越快。他按照这个思路排戏,排练到他满意的时候,就请万小石当场删减台词,直至一气呵成。就这样,张骏祥手里的台词成了指导学生表演的最佳教材。

又如第三幕,医院治疗急需的物品总是被院方强调困难,不予解决。梁公仰闻讯,拍案而起,怒目而视,滚雷似的面对面直言。张骏祥要求学生蔡松龄将万小石一气呵成的台词用传统戏曲的快板或垛子板的节奏吐出,要像滚雷一样震动人的听觉神经——“什么叫不可能?你从上面一时领不来,你就找省内医药管理处;省内医药管理处要不来,你该找动员委员会;动员委员会弄不来,你要找人民团体;人民团体找不了,你该求殷实商家;殷实商家借不来,你再托人写文章在报纸上喊。要!要!要!我们要蚊帐!卡车!金鸡纳霜!哪怕这三样东西你要从地里挖出来,你也得完全办到,这才算完!”念到最后一句时,蔡松龄伸出两只有力的大手,张开钢钳似的十指,真像是从地上挖出了这些宝藏似的。

1940年4月15日,国立戏剧专科学校剧团首演《蜕变》于重庆国泰影院,导演兼舞美设计张骏祥,灯光设计李恩杰,舒绣文饰丁大夫,孙坚白饰况西堂,吕恩饰伤兵医院院长、姨太太魏竹枝,蔡松龄饰专员梁公仰,方琯德饰院长等。

演出获得成功,万小石的名字全然被笔名曹禺所取代,他内心徜徉的激情似汹涌的潮水,一浪高过一浪。自从张骏祥来到江安,万小石就发现了张骏祥导演喜剧的才能与才华,因此,他憋足一口气打算完成他的第一部喜剧《北京人》。

张骏祥的心绪也跟万小石一样,波澜起伏。他的雄心是干戏剧事业,他回国时的理想是能在中国建造一个先进的剧场。而江安物资匮乏,大大妨碍了他的手脚。当他成功地将《以身作则》奉献给江安观众时,当地四乡的农民观众,只能以物换票观看演出。最让他耿耿于怀的是,剧场是简陋的,影响是小范围的,效果是受局限的。在《蜕变》的舞台设计上,尽管他尽了最大的努力,甚至有报道认为,其中的几堂布景布置得富丽堂皇,几乎使人怀疑这不是《蜕变》的布景,而是从美国舞台上搬来的。但他知道他所费的心血,在舞台上不过只表现了九牛一毛。同时,他还有一个心结,就是创作剧本。1940年2月,他在江安就写完了《小城故事》(此剧本后被黄佐临带走,1940年8月,由上海剧艺社黄佐临导演搬上上海辣斐舞台),但是他不愿意在简陋的条件下排演这个剧本。因此,他毅然辞去了教职。他要边导演边创作剧本,要奔到一个更大、更能施展自己拳脚的舞台去。

张骏祥本想绕道重庆再到上海,但熊佛西先生留住了他,最吸引他的理由就是熊佛西告诉他,重庆要建一个大剧场。他被这个好消息深深地打动了。熊佛西继而邀请他担任中央青年剧社的副社长,答应留下跟随他一起来的剧专毕业的优秀学生。虽然重庆不如上海,但战时,哪里都是差不多的艰苦,张骏祥决定先在重庆大干一场。不久,熊佛西辞去了社长一职,建造大剧场的消息也销声匿迹了。张骏祥的理想再一次受到打击。但紧接着,机会再一次来到了张骏祥面前,他荣升了中央青年剧社社长一职,这是多少人盼望已久却得不到的大干戏剧的好机会。他庆幸他如此幸运,而更幸运的是,他知道他的身后还有万小石。

升腾又跌宕

果然,远在江安的万小石派学生张家浩送来了刚刚完成的《北京人》剧本。张骏祥对这个“看着写出来”并“感同身受”的剧目了如指掌并充满感情。他认定剧中的几个人物算得上是中国话剧史上塑造得比较好的形象,如陈奶奶。在清华时,万小石就曾跟张骏祥聊过家常:“我恨不得自己能靠在奶妈的怀里。”万小石儿时丧母,心灵异常孤单,敏感的他因此同奶妈的感情特别深厚。

排练开始了。一排就是3个月,张骏祥采用在国立戏剧学校上课点名的方式,严格要求出勤。张骏祥收留了当时还没毕业、得知要排《北京人》而“偷偷”跑来的、他班上学习舞台装置与技术最优秀的学生李恩杰做舞美设计的助手。他安排张瑞芳饰愫方,赵蕴如饰曾思懿,江村饰曾文清,耿震饰江泰,沈扬饰曾皓,张雁饰袁任敢,吕恩饰淑贞,方琯德饰曾霆,傅惠珍饰陈奶奶。

对于排练中的举手投足,张骏祥也严格要求。如,张瑞芳在表演愫芳时,因走步的快节奏被张骏祥打断了:“你要记住这个人物的基调就是一个慢字。慢慢地走,慢慢地动,慢慢地说,慢慢地看。”于是,张瑞芳创造了自己的慢动作:看文清时,不是一下子转向对方,而是想着要看他,然后才慢慢地抬起眼睛。

又如,江村表演曾文清喝盖碗茶时,被张骏祥果断叫停,称江村喝的不是曾文清的茶,而是街边百姓的茶。张骏祥亲自做动作,教会了江村:左手牵动右手的大袖,用右手端茶碗,递给左手,再由右手去揭茶盖碗,向碗中茶面撇三下,盖上茶盖,然后将茶碗送到唇边,小口地嘬两下,放下茶碗时,左手递给右手,右手再轻轻放下。这一细致的动作表现了文清“品茶”与做事的谨慎。

1940年10月24日,中央青年剧社在重庆抗建堂首演《北京人》。舞台呈现为一景写实装置,由三个台阶和四道门划分表演空间。

演出得到了观众的好评及重庆文化界的重视,尤其是对导演张骏祥的肯定。通过该剧的演出,检验了他在耶鲁戏剧学院的学习成果,奠定了他在导演艺术中的不拔地位。然而,表面上的轰动更激起了张骏祥内心的落寞,他的心思又被拉回到清华校园中曾与万小石之间的约定,要同时成为导演和编剧。此时令他欣慰的是,他离万小石越来越近了,他们的名字同时出现在《北京人》成功演出的各种报道中。然而令他沮丧的是,他离曹禺却越来越远——出国前,只是一个剧本的距离,归国后,已经是三个剧本的距离了。这个距离的长度可并不容易追赶。虽然他也写成了《小城故事》,并已经先于《北京人》在上海上演,但影响力远不及《北京人》。于是,张骏祥开始埋头编写自己的剧本。1941年,他创作了两个剧本——《美国总统号》和《边城故事》。他把《美国总统号》剧本的导演权交给杨村彬,因为他要尝试做一个演员。他出演了剧中的吉姆张,同时,也要专心把后一个剧本写完。1942年,他又译出剧本《珠珠》等。就这样,他一心扑在编写剧本上,一抬头,曹禺笑盈盈地出现在了重庆,来到了他的身边。

原来,1940年7月,张骏祥离开江安后,黄佐临夫妇也离开了江安前往上海,一下子走了几位心灵相通的好朋友,万小石心里的滋味可想而知。不过,他还是熬了两年。这两年间,他也曾动过笔,1940年的《绿旗月刊》曾报道曹禺在四川赶写回族英雄左宝贵的剧本,他本人曾亲自考察过回族人民的生活,中国回教救国协会也替曹禺搜集过材料。但没有知心朋友在身边,他的创作不了了之。终于,1942年7月,万小石在巴金的鼓励下,下定决心告别了国立戏剧学校,开始了改编巴金《家》的剧本的工作。1942年10月,他完成了《家》的改编,来到了重庆。

老朋友相见亲切有加,张骏祥想与万小石再次合作,他邀请万小石在焦菊隐编译的《安魂曲》中扮演音乐家莫扎特。

两人都十分珍惜这次的合作机会。此次合作,必将使中国话剧艺术舞台演出又抬高到新的层次,必将在中国话剧界树立起一个典范之作。然而,正当他们为呈现的演出艺术感动时,多数的中国戏剧工作者还囿于“非艺术”中不能自拔,不仅如此,还大有封杀他们的势头。《安魂曲》的上演遭到了同行“残酷的冷淡”以及“昧了良心的排斥”。

只有贺孟斧有胆量说出,《安魂曲》是优秀的话剧、最特殊的话剧:“然而,它是被人——被某些戏剧工作者轻蔑了。相反,某一些在各个方面并没有什么特殊的成就、甚至犯着相当严重的错误的戏,却被捧上了天。”原本张骏祥与万小石想一起使劲、一起指明、一起扭转的中国话剧舞台演出艺术,就这样被生生地诋毁了。贺孟斧为他们抱不平:“让一些囿于成见、有着企图、没有公允、甚或毫无根据的批评来判断戏剧的得失,我们也该对它无情的冷遇。”

除了贺孟斧,刘念渠对万小石的扮演这样评价道:“人们可以苛责他喜欢用一种近于朗诵的词字读词,人们可以苛责他对于舞台有些生疏,人们可以苛责他在某些地方不能适应剧中的情调,人们也可以苛责他与别的演员不大一致等等。是的,我们不必一一否认这些,但是,他有着独到之处,如我曾经说过的:‘透过装饰于身上的化妆和服装,曹禺不仅表现了一个音乐家莫扎特的形象,而且表现了一个受难者的灵魂。莫扎特的音乐是他心底发出的声音,化成了一个个的音符,组成了旋律。莫扎特这一典型,恰是由曹禺心底深处发出的情感,化成了一句句语言、一个个动作,组成了一个活生生的人物表现在舞台上。’这就是说,在莫扎特这个人物中,他注入了自己的感受与经验,水乳交融地流淌着,迸发着。是这样的,他使这个人物有了深度。”

看到贺孟斧、刘念渠等人能站出来,看到中国话剧界还有头脑清醒的艺术家,张骏祥“感激的眼泪夺眶而出”。

经过这次打击,更让张骏祥与万小石惺惺相惜,他们一路牵手而来,从不打不成交,到相知相识;从共同研究戏剧,到莫逆之交;再从同甘苦共患难,到生死之交,他们已经知足了。但《家》的首演最终还是与张骏祥失之交臂,3个月后,《家》由中国艺术剧社演出,导演由焦菊隐担任。

这次《安魂曲》中的打击也让万小石告别了演员队伍,从此舞台上再也没有见到他的身影。

怅然又自失

《安魂曲》之后的两年,张骏祥除了导演了《石达开的末路》之外,鲜有其他作品。他闭门谢客,一心创作剧本。1943年秋,完成了《万世师表》。剧本还未搬上舞台,就被人们一致认可,被誉为他以笔名袁俊创作的高峰之作,被洪深称赞:“好的戏是百分之百艺术,也是百分之百教育。”袁俊这个笔名终于跟曹禺一样被叫响了。1944年初,张骏祥又完成了《山城故事》。

1943年,曹禺尝试利用无韵诗体创作历史剧,他要从中国语言中寻找音乐性,加以精妙运用,希望不借任何音乐(指乐器),而在舞台上收到音乐的效果,来证明朴素的白话里蕴含着极强烈的音乐效果。他说:“话剧决不能倚赖音乐,倚赖不是办法,必须从自己本身找办法,如一味倚赖,就丧失独立性了。”在重庆演出《家》时,已经在毫不借助音乐的情况下,收到了极美丽的音乐效果了。不仅如此,曹禺还想尝试写诗剧:“我极想尝试。这种尝试在每一个剧作者或许是免不了的。不过,诗剧很不容易写,必须有最丰富的人生体验,以及最伟大的想象力。我现在年纪还轻,我要等年纪大一点,才敢尝试。”同一时期,也有报道称曹禺正在写历史剧《三人行》,主角是宋高宗、秦桧与岳飞。还有另一部作品也在构思中,取名《李白与杜甫》,可惜都没有面世。

1945年8月,抗日战争结束,然而战争的创伤留给人们的是无穷后患。抗战后期的重庆,人们的心绪是乱的,戏剧人的心也是乱的,艰难困苦、沟壑瓦砾的生活妨碍着张骏祥(袁俊)和万小石(曹禺)的创作,但他们仍然在怅然若失中寻找着自己向戏剧前行的道路。

1946年初,张骏祥和万小石带着劫后余生的感慨回到了阔别已久的上海。

张骏祥带领中电剧团在兰心戏院接连排演了《万世师表》《重庆二十四小时》和《山城故事》。与此同时,万小石也告诉同伴,他还会写下去,手头上的一部《桥》正有待完成。但是,万小石话音刚落,便接到了美国大学的邀请函,他将和老舍一同前往美国讲学一年。临行前,万小石看着恋恋不舍的张骏祥,除了答应将《桥》的首演权交给他之外,还答应会以最快的速度,在船上完成《桥》的写作,然后寄回彼岸。

然而,一切都是那样地不可捉摸,《桥》始终没有寄回上海,寄到张骏祥的手里。整整一年,张骏祥翘首大洋彼岸的美国,曹禺讲学的消息频频传来,但《桥》始终没有下落。张骏祥的眼前开始不断闪现出耶鲁剧场的容貌:门口拾级而上的是四扇两副门,两副门的上方各有一个圆洞型窗户,它与家乡的某座石桥时而重合叠加,时而分开相隔,渐渐模糊。是啊,曾经的他借这座石桥完成了学业,当时他只是求学的无名学生,而万小石此次前往,已经是大名鼎鼎的剧作家,他能借“桥”走上更高的台阶吗,还是他会从“桥”上走下来呢?就在这无期的等待中,张骏祥帮助万小石打理着剧作的上演税。最终,张骏祥解散了中电剧团,转向电影界。

张骏祥和万小石之间,终于在1946年打了个结儿,他们的合作在不应该了结的时候了结了。谁也没有一句话,谁也没写一个字,但是,相隔万里的他们却都在心中默默自语:此情未了,未了!

责任编辑/胡仰曦