痴思长绳系日

——齐白石的惜时如金

文|段春娟

痴思长绳系日

——齐白石的惜时如金

文|段春娟

齐白石有一方印章“痴思长绳系日”,表达的是他对光阴的珍惜,稚拙可爱,别出心裁,非有童心之人莫能为也。

古往今来,表达光阴难再、珍重时间的话很多。“逝者如斯夫,不舍昼夜”“人生如白驹之过隙,倏忽而已”等等。齐白石以自己的方式表达对时光的挽留与珍惜,他“痴思长绳系日”,痴痴地想着找根长绳把太阳系住,不让它跑得太快。真乃奇思妙想,大巧若拙。读此印章,一个天真可爱、童趣盎然、满脑袋奇思妙想的老顽童形象呼之欲出。

齐白石出生在湖南湘潭一个普通的农民家庭,家贫无以念书,只上过不到一年私塾,年轻时曾做过雕花木匠,最终成为诗书画印皆工的全能型艺术大师,为世界艺术史留下浓墨重彩的一笔。据统计,齐白石留给世人的绘画作品达三万幅,篆刻两千余方,这样的卓绝成就可谓前无古人。究其原因,与他的悟性、长寿及始终保有蓬勃的艺术创作力不无关系,更与其勤奋、惜时如金的品质直接相关。他曾说“不叫一日闲过”,还刻过“一息尚存书要读”“要知天道酬勤”等印章,用以自励励人。更难能可贵的是,他的勤奋惜时并非一时冲动,也非一日打鱼两日晒网,而是贯穿一生,如此看来,修成艺术巨匠也就不足为奇了。

“吾幼挂书牛角”

齐白石曾刻有一方印章“吾幼挂书牛角”,就是对年幼时读书生活的回忆。他五六岁时跟着祖父认了三百多个字,8岁入外祖父办的蒙馆,读过《四言杂字》《三字经》《百家姓》《千家诗》等书,在外祖父的蒙馆中念了不到一年,一部《论语》尚未读完,便因家贫辍学。除了干些挑水、种菜、扫地的杂活,其主要任务是上山牧牛、砍柴捡粪,一天到晚忙个不停。偶有闲时,便拿出书来读,把外祖父教的那几本书反复温习,还临摹字帖,背着人画画。有一回上山牧牛只顾读书,误了砍柴捡粪,吃完晚饭后又取笔写字,被祖母数落一通:“俗语说得好:三日风,四日雨,哪见文章锅里煮?明天要是没有了米吃,阿芝,你看能怎么办呢?难道说,你捧了一本书,或是拿了一支笔,就能饱了肚子吗?唉!可惜你生下来的时候,走错了人家!”此番话语齐白石谨记在心,此后再上山去,虽也带了书,却总把书挂在牛犄角上,等捡足了粪、砍够了柴之后,再取下书来读。他也常趁放牛之机,绕道去外祖父处请教,就这样把一部《论语》将就着读完。

齐白石后来能够成为一代大师,与其从小的勤奋好学、惜时如金是分不开的。他老年时有一首诗《忆儿时事》:“桃花灼灼草青青,乐事如今忆佩铃。牛角挂书牛背睡,八哥不欲唤侬醒。”忆的就是砍柴牧牛不误读书的旧事。

学做雕花木匠时,齐白石跟着师父走街串巷揽活做,曾从主顾家中借得残本《芥子园画谱》,视若至宝。晚上收工回家,以松油柴火为灯,一幅幅勾影。用了大半年时间,把一部画谱(残缺的除外)全部勾影完毕,装订成16本,反复临摹。这一方面为其做雕花木匠提供了依据,也为其后来的绘画生涯打下坚实的基础。

如果说年幼的齐白石勤奋读书临摹是天性和贫寒家境使然,成年后,他的苦读和用功便是主动选择了。

“一息尚存书要读”

齐白石27岁拜胡沁园、陈少蕃为师,学作诗文绘画。胡沁园教他学习工笔花鸟草虫,还把收藏的古今名人字画指点给他看,教他仔细临摹,并鼓励他学作诗文,“光会画,不会作诗,总是美中不足”。自此齐白石学作诗文便成为自觉,其用功之勤非常人所及。

他跟随陈少蕃相继读了《唐诗三百首》《孟子》、唐宋八大家等古文,还与一班志同道合的朋友缔结诗社,一起切磋交流诗艺。白天忙于卖画养家糊口,读书学习的事便都捱到晚上,又因家境贫寒,点不起油灯,常借松油柴火照明苦读。有一次,他从朋友处借得一部白居易《长庆集》,就是晚上借着松柴的火光,对付着读完的。用他自己的话说,没有读书的环境,却有读书的嗜好,穷人家的孩子读点书,就是这么不容易。

正是他这样的勤勉苦读、持之以恒,为日后的诗文创作奠定了基础。齐白石在70岁时曾作诗回忆当年用功读书的情景:“村书无角宿缘迟,廿七年华始有师。灯盏无油何害事,自烧松火读唐诗。”(《往事示儿辈》)

随着交游渐广,齐白石得以见识临摹友人所藏的前人真迹,画艺渐进,名气渐增,卖画刻印所得足以让一家人过上好一些的日子,于是在离家不远的莲花寨下租得梅花祠的房屋,取名百梅书屋,在里面读书、学诗、作诗,一年内作诗竟达几百首,可见用功之勤。

及至五出五归,饱览名山大川,视野胸襟为之开阔,在家乡一带画名大增,齐白石并不就此满足,而是每天读些古文诗词,想从根基方面下点苦功。他有诗道:“结茅岩上北堂居,林木萧疏秋气殊。蚁鼠不来尘不到,借侬补读少年书。”又有答友人句云:“独我于书少无分,青灯应笑白头狂。”此时他的读书完全是自我砥砺,旨在更为高远的境界了。晚年的他曾自诩,“我的诗第一,印第二,书法第三,画第四”,想来正是靠年轻时日积月累的功夫。

中年以后的齐白石性情更加散淡,喜读宋人诗,作诗亦不求藻饰、自主性灵,这段时间日积月累,竟也攒得三百多句。不意诗作竟被人偷去,这也算他苦学诗文过程中的一桩窝心事吧,足见他对诗文的在乎和用心。

齐白石刻有“一息尚存书要读”印章,这何尝不是他一生勤勉读书的真实写照!他的画有意境,有味道,耐品味,其实远不只是笔墨功夫精到,其诗书画印的浑然合一更使画面增添了味外之旨,体现了全方位的艺术修养。以其幼年不到一年的书底子,能有这般造诣,全是勤奋用功不辍得来。他在题“画蟋蟀”的诗中写道:“秋光欲去老夫痴,割取西风上茧丝。唧唧寒蛩吟思苦,工夫深处老夫知。”实乃夫子自道也。

“不叫一日闲过”

为避家乡兵乱、匪乱,齐白石57岁始定居北京。没有官职,更无俸禄,完全靠卖画刻印为生。起初他的画学八大山人,风格冷逸,理解欣赏者寥寥无几,门前冷落车马稀,生涯落寞。及至听了画家陈师曾的建议,衰年变法,自创红花墨叶一派,求画才渐多,卖画生涯红火起来,姓名亦广为人识。

齐白石的一幅《却饮图》上有如此题跋:“凡我好友,最怜我爱我者,不在饮食,请以心爱,吾亦心领。孔子云:老者安之;苏子云:每出劳人,不如闭门之有味也。吾年老神倦,不能冒暑热,伤夜寒,作无益奔走。因画此图谨申鄙意,以免见招不应之罪。”此画作于1923年,正值变法时期,此跋足见其不喜热闹的天性,更是他珍惜光阴、闭门谢客、潜心作画的表现。

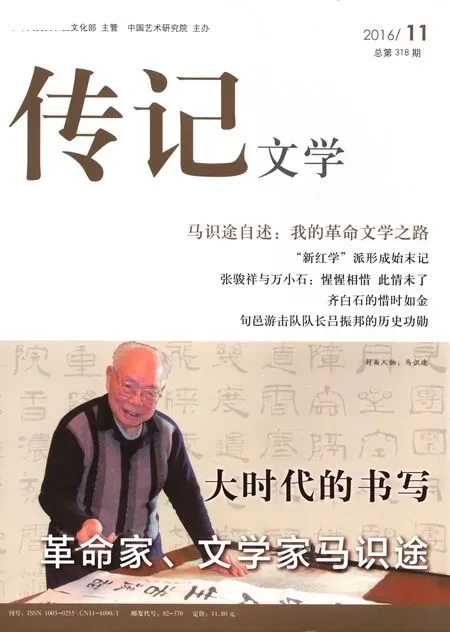

1948年,齐白石与徐悲鸿、吴作人、李桦合影(左起:李桦、齐白石、吴作人、徐悲鸿)

齐白石每天作画刻印从不间断,只有在双亲病重而又归家无望之时,心乱如麻,不耐伏案,任何事都停了下来。他曾说:“三日不作画,笔无狂态。”意谓作画要勤奋,每日不停,天天握笔,才会心到笔到,达到良好的效果。

作画既是事业,更是养家糊口的手段,每日不辍。齐白石曾写过这样一首诗聊以自嘲:“一身画债终难了,晨起挥毫夜睡迟。晚岁破除年少懒,谁叫姓字世都知。”

齐白石70多岁时,眼看朋友亲人相继离世,深感生年有限、画债难了,而卖画刻印教书所得,已足以让家人衣食无忧。这时他画了一幅《息肩图》,表达想要歇息之意,并题诗:“眼看朋侪归去拳,那曾把去一文钱。先生自笑年七十,挑尽铜山应息肩。”其时还画过一幅“歇歇图”,画面上一白眉老翁抱拳胸前,双目微闭,仿佛累极,像极了他的自画像。

然而事与愿违,前来求画、慕名请教者络绎不绝,齐白石只得继续画下去,始终并未息肩,真是活到老、画到老。他刻了几方印章——“老为尔曹作马牛”“苦手”“有衣饭之苦人”,算是自我解嘲吧。

抗日战争爆发,北平沦陷,此时齐白石已是80多岁的老翁,为避麻烦,他闭门不出,停止卖画。即便此时他也日日作画,从未间断,所作之画,都分给儿女保存。他是在任何时候都不浪费光阴的。

新中国成立后,党和政府给予齐白石极大的关怀,并授予他“中国人民杰出的艺术家”的光荣称号。齐白石心情愉悦,为表达感谢,作画不辍,仅1953年便作画600余幅。这对于90多岁的老人来说,简直是一桩奇迹。直至去世前三个月,还画过一幅《牡丹》,这是他留给世人的最后一张画。齐白石真正做到了生命不息,作画不止。

齐白石终年95岁,可谓长寿,这是他取得巨大艺术成就的因素之一;一生勤奋惜阴,更是他艺术上臻于化境的重要原因。据门人张次溪说:“他作画是每天的日课,向来没有间断过,从早晨到夜晚,不是默坐构思,就是伏案挥毫”。“一生中只有几次大病和遭逢不幸事故像父母之丧等,才停笔过几天。平常日子,偶有心绪欠佳,停了一天或两三天,事后总要补画的。”齐白石题画中曾写过:“昨日大风,未曾作画,今日作此补足之,不叫一日闲过也。”他自己有诗:“未能老懒与人齐,晨起挥毫到日西。”又有诗:“铁栅三间屋,笔如农器忙。砚田牛未歇,落日照东厢。”他有一枚印章“砚田老农”,宛然再现了一位老人投身墨海耕耘不息的形象。

齐白石刻有印章“要知天道酬勤”,这完全是出于个人对艺术的体悟。他曾自言:“我由木匠而雕花匠,又改业画匠,直到如今,靠着卖画为生,略有一点成就,一句话概括,就在一个‘勤’字。”他的画有的题着“白石夜灯”四字,都是在晚上灯光之下画的。张次溪说,齐白石晚年戴着两幅眼镜,照样作画不止。这种勤劳刻苦的作风,是数十年坚持、一以贯之的。

除了那些非凡的艺术作品,齐白石的一生就是一部厚书,他的勤奋、他的珍惜光阴的品格都是留给世人的宝贵精神财富,值得后人用心去研读。

责任编辑/于溟跃