嘉兴市洪涝治理对策分析与研究

周春东,顾晓蕾

(嘉兴市水利水电勘察设计研究院,浙江 嘉兴 314033)

嘉兴市洪涝治理对策分析与研究

周春东,顾晓蕾

(嘉兴市水利水电勘察设计研究院,浙江 嘉兴 314033)

针对短历时强降雨恶劣天气的增多、城市化过程导致产汇流条件的改变、大规模圩区建设带来的调蓄水面减少等因素,现有南排等水利工程尚不足以系统解决嘉兴市的洪涝出路问题,依据近年来典型年份洪涝灾害实际情况,提出了新增排水口门、建立快速行洪通道、增加南排干河末端调蓄能力、设立滞洪区应急分洪、全面推行低影响开发等措施,为嘉兴市中长期洪涝治理提供思路与方向。

行洪格局;排涝方案;调蓄滞洪;措施研究

1 嘉兴市域概况

嘉兴市位于浙江省东北部、长三角南翼,属太湖流域杭嘉湖平原地区,下辖南湖区、秀洲区、嘉善县、平湖市、海宁市、海盐县、桐乡市7个县(市、区),全市陆域面积3 915.00 km2,境内地势平坦低洼,总体呈东南向西北倾斜,平均地面高程约2.34 m,其中秀洲区和嘉善县北部最为低洼,地面高程一般在0.76~1.46 m,部分低洼地区不足0.66 m。经几千年历史演变,市域内河道纵横交叉,形成“六田一水三分地”、旱地栽桑、水田种粮、湖荡养鱼的立体地形结构,人工地貌明显,水乡特色浓郁。2013年底全市户籍人口345.93万人,国内生产总值3 147.66亿元。

嘉兴市多年平均降水量1 193.5 mm,年际分配呈双峰型,6—7月份为梅汛期,8—10月份为台汛期,2个时段的降水量约占全年的70.00%~80.00%。全市多年平均水面蒸发量910.2 mm,水资源量20.07亿m3,其中地表径流量17.59亿m3,折合年径流深446.3 mm。入境水量59.69亿m3,出境水量71.39亿m3。

嘉兴市现有河道13 802 km,河网密度3.5 km/km2,面积268.93 km2,0.10 km2以上湖荡67个,面积42.22 km2,合计水面积311.15 km2,水面积率7.89%,从1.16~2.16 m水位,可调蓄库容2.79亿m3。

2 现有防洪排涝基础

嘉兴市处于太湖及杭州、湖州的下游,位于流域的洼地,素有太湖流域“洪水走廊”之称。历史传统的排水出路有2个方向,即东排上海黄浦江、北排阳澄淀泖地区,20世纪50年代江苏省开挖太浦河后,阻断了北排水路,在降雨前期太浦河尚未行洪、水位较低时,可少量抢排部分涝水入太浦河,东泄变成了排水主要出路。1954年梅雨、1962年及1963年台风雨,造成嘉兴市大面积农田受淹,嘉兴站最高水位分别达2.53,2.40,2.45 m。1977年台风雨、1983年梅雨、1984年台风雨,嘉兴站最高水位均超过2.16 m,洪涝灾害损失严重。1987年国家计委批复同意了太湖流域综合治理规划方案,提出了10项(后增至11项)流域性骨干工程,工程以防洪排涝为主要任务,按1954年5—7月降雨过程(50 a一遇)为设计标准,其中嘉兴市境内或穿越嘉兴市的有杭嘉湖南排、红旗塘、北排通道、太浦河等4项工程,1999年工程基本完工,并在抗御“99630特大洪涝灾害”中发挥了重要作用。但由于太湖流域经济高速发展,水情发生了较大变化,嘉兴站最高水位仍然高达2.50 m,且高水位(≥2.16 m)持续时间240 h,受灾农田面积17.55万hm2(263.3万亩)。

自2001—2013年,除2003年干旱、2004年未达危急水位外,其余11 a都不同程度遭受了洪涝灾害,嘉兴站最高水位2001年梅涝2.15 m、2007年16号台风2.12 m、2010年春汛2.12 m、2011年梅汛2.26 m、2012年11号台风2.24 m。特别是2013年23号“菲特”台风,最大24 h面雨量213.8 mm,最大72 h面雨量301.0 mm,嘉兴站水位从10月6日08时的1.12 m上涨到10月8日21时的洪峰水位2.58 m,最大涨幅达1.46 m,超历史最高水位0.05 m,高水位(≥2.16 m)持续时间115 h,受灾面积9.43万hm2(141.5万亩),受灾人口111.6万人,直接经济损失66.13亿元。

由于地面沉降及洪涝灾害频繁发生,为稳定农村、促进农业经济发展与农民增收,按照“疏、围结合”的原则,嘉兴市陆续兴建了农村圩区,受益面积13.92万hm2(208.81万亩),防洪堤长8 776 km,机排能力73 455 kW[1],同时,还建成了嘉兴市区、平湖市、海盐县城市防洪工程,使城市建成区免遭洪涝灾害侵袭。

为进一步完善太湖流域治理格局,扩大洪水出路、提高水资源承载能力、改善水环境,2008年5月,国务院批复《太湖流域水环境综合治理总体方案》,其中嘉兴市境内有平湖塘延伸拓浚工程与扩大杭嘉湖南排工程2项,工程按1999年30 d雨型(100 a一遇)设计,项目实施后,将再次增加涝水南排杭州湾的能力,优化行洪排涝格局,工程目前尚在建设中。

3 面临的问题

3.1 产汇流条件改变

3.1.1 新增建设用地,将进一步加大洪峰水量

嘉兴市现状建设用地675.00 km2,规划2020年建设用地规模达900.00 km2,占市域面积的22.99%。地表改变将直接导致径流系数提高,增加洪峰水量,提前洪峰时间,加大防洪排涝压力。

3.1.2 圩区机排能力提升,将进一步逼高河网水位

嘉兴市现有圩区13.92万hm2(208.8万亩),装机流量1 000 m3/s,规划2020年圩区面积22.94万hm2(344.1万亩),圩区率达58.60%,其中嘉善、桐乡近100%,圩区总排水能力2 982 m3/s[1]。圩区建设保障了区内的生产安全、生活稳定,但同时增加了市域与流域的防洪压力,平湖、海盐、海宁等地相对较高、历史上基本不受淹的区域,在水情与工情条件变化的情况下,出现“多米诺骨牌”现象,频繁受淹。

3.2 河网调蓄能力下降。

3.2.1 圩区建设降低圩外河网调蓄能力

圩区建设中35.00%的水面位于圩内,洪水期圩外公共调蓄水面积仅剩现有的65.00%,从1.16 ~2.16 m水位,调蓄库容减少近1.00亿m3,小雨量、高水位的发生机率明显增多,按照现有河网调蓄水平,约170.0 mm的一场连续降雨就能使嘉兴站从常水位1.16 m快速上涨至出险水位2.16 m。

3.2.2 建设过程中水域侵占、水系阻断现象时常发生

在经济高速发展的背景下,城市化、城乡一体化进程加快,小集镇、经济开发区、工业园区、产业特色园、专业市场、新市镇新社区不断建设扩大,侵占水域、打断水系现象时有发生,铁路、高等级公路以及其它城乡快速交通干线等线型工程建设,分割了市域水系,限制了河网水体的交换与汇流。

3.3 洪水外排能力仍显不足

3.3.1 外排总体能力不够

实践表明,“一轮治太”对于流域防洪、区域排涝发挥了重要作用,但在流域整体水情变化的情况下,排水能力仍显不足,南排工程现状各闸最大开启孔数下单潮平均放水量约为1 840万m3,平均426 m3/s,与德清大闸设计下泄能力(438 m3/s)相近[1]。2013年“菲特”台风期间的10月6—9日,西部来水0.78亿m3,占南排涝水1.39亿m3的56.00%,南排工程排泄本区涝水不到1/2,洪水、涝水抢排出水通道。南排工程候潮排水的运行体制,从时间上也限制了工程的排水总体能力。

在流域整体水环境已经发生变化以及将来还将继续变化的背景条件下,即使“治太二轮”工程建成投运,根据有关初步设计文件分析,嘉兴站洪峰水位比现有实际降低幅度不大,超过2.16 m的高水位持续时间仍较长[2-3],洪涝问题在中长期内仍将困扰嘉兴市的经济发展与社会稳定。

3.3.2 河网汇流能力不配套

2013年10月8—9日,桐乡—嘉兴—嘉善一线水力坡降为(1.2~1.5)/10万,10月10日20时南排开闸排水,硖石水位2.34 m,长山闸水位0.41 m,水面比降7.3/10万,于城水位2.16 m,南台头闸水位1.29 m,水面比降达9.8/10万。说明南排工程河网尚不配套、汇水能力相对不足,抑制了工程的排水效果。阳澄淀泖区与嘉北地区密布的河流及湖荡,调蓄吞吐能力强大,对流域的防洪排涝起到了十分重要的调节和承泄作用,嘉兴市有93.24%的湖荡分布在秀洲区、嘉善县北部,这充分印证了高水面率低洼地区在调蓄与承泄区域涝水中发挥重要作用的事实。

3.4 洪涝风险控制等级体系不完善

嘉兴市地处长三角经济圈,经济较为发达,2013年人均GDP 91 177元,单位面积GDP 8 040万元/km2,其中单位耕地面积农业产值262.67元/hm2(3 940元/亩),成为了“淹不起、不能淹和淹不得”的“粮仓、钱庄”,洪涝风险等级控制体系不健全,疏与围、排与蓄、泄与滞的治理关系尚未配套协调。

4 对策措施研究

4.1 确定科学的洪涝治理思路与行洪格局

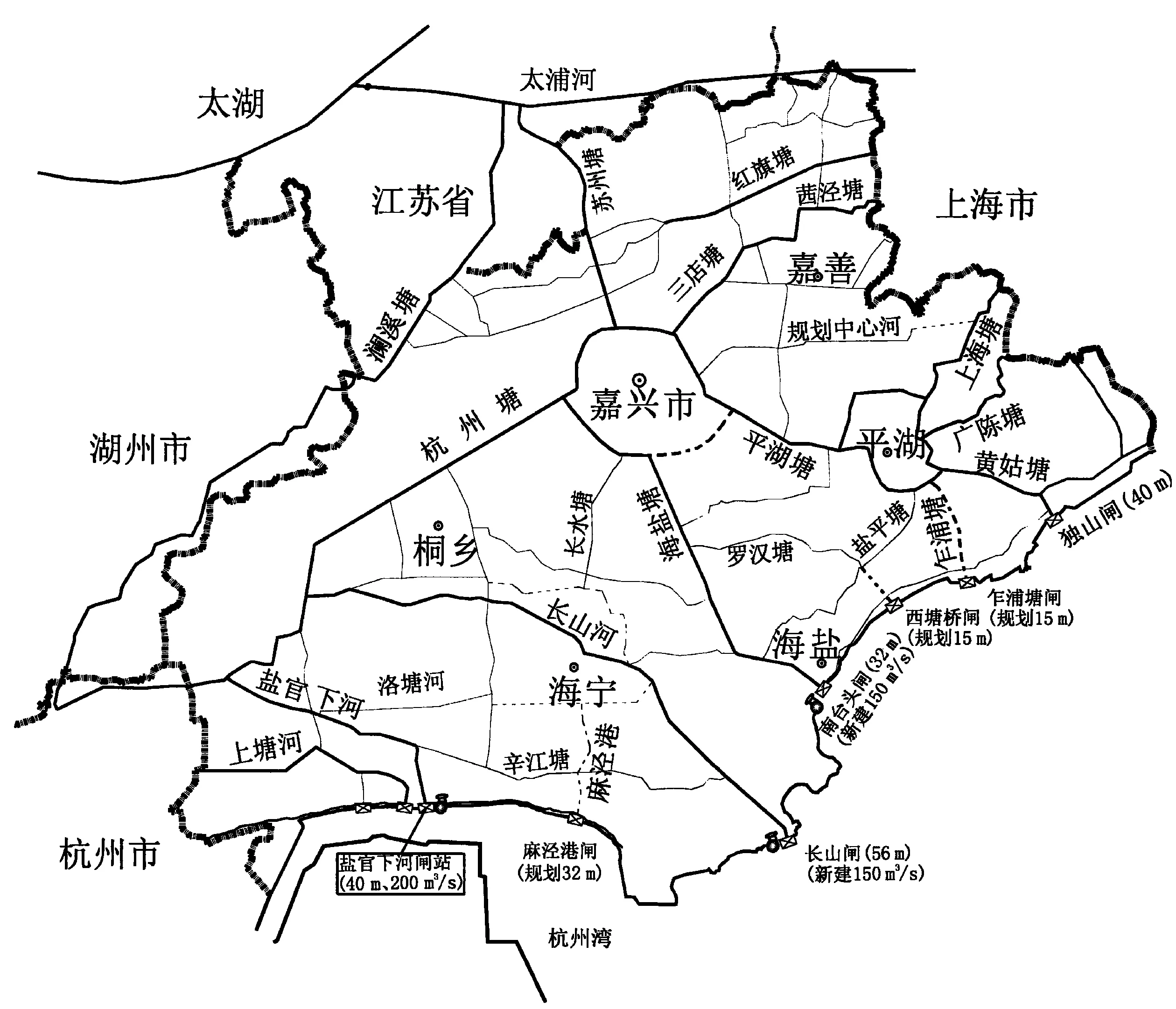

坚持“西导、内蓄、北排、东泄、南排”的总体行洪格局,积极应对“西部来水增加、太浦河泄洪、下游对应口门减少与潮位顶托、南排功能未完善、内部圩区扩建提升、河网调蓄能力下降”的新形势,进一步完善“连(太浦)河、通(黄浦)江、达海(杭州湾)”的行洪排水体系,制定科学合理的行洪规模与排涝格局(见图1)。

图1 嘉兴市骨干行洪排涝工程布置图

4.2 建立快速行洪通道

可以预计,“高水行洪”格局难以在短期内避免,在河网水位快速上涨的局面下,应当建立与之相适应的,以南排工程骨干河道、东排入浦河道为主干,汇水河道为次干的快速行洪水系,充分利用前期下游低水位(潮位)自排、抢排、速排,后期高水位下的机排、强排、快排,加速洪水的过境及本区涝水的下泄。

4.3 新增排水出路

新辟洪水出路是解决流域洪涝问题的最有效途径之一,建议新增海盐西塘桥出口,排水闸孔净宽12 m,排水干河连盐平塘,接罗汉塘;新增麻泾港出口,闸孔净宽40 m,排水干河连宁袁塘、辛江塘,接洛塘河改道段;改造乍浦港区港池,设立应急排水通道,闸孔规模12 m,干河连盐平塘、乍浦塘,洪水期禁航后视汛情启用。为便于将来工程建设用地处理,宜及早确定河线并实施规划控制。

4.4 完善河网调蓄系统、提高汇流能力

为提高南排干河补水能力,充分发挥工程总体效益,建议在独山干河、南台头干河、长山闸干河、盐官下河、盐官上河、新增的西塘桥干河、麻泾港干河末端附近设置附着性的调节湖荡,结合水域整理与城市开发,合理确定湖荡规模,提升湖荡的综合效益。

加强汇水支河配套及河网调蓄能力提升建设,以县(市、区)为单位,在控制总体水域面积不变的前提下,开展水域整理,对开发建设区域中的部分断头浜实施功能性置换,提高水域的集约效应。

进一步实施水系连通工程,对县域行政边界、线型交通阻水设施整治,消除水位级差。深入推进防洪影响评价制度、水域占补平衡制度,严格水域管控,维护现有过流能力与调蓄空间。

4.5 建立洪涝灾害风险等级控制体系

转变“与水抗衡、寸土必争”的观念,确立“给水出路、人水和谐”的理念,正确处理“流域与区域、城市与农村、上游与下游、洪与涝、排与蓄、泄与滞、整体与局部、重点与一般”的关系,确保重要交通枢纽、通讯设施、重大工业产业基地、必需生产生活资料、抢险救灾通道、避难救助等节点的防洪安全,重点保障人身安全与城市度汛安全。研究设立滞洪制度的必要性,以县(市、区)为单位,将频繁受淹的低洼区域、单位面积经济产出率相对不高的区域,辟为临时滞蓄洪区,并纳入防汛调度范畴,同时配套政府补助的滞洪保险制度。

4.6 全面推行低影响开发制度

以海绵城市建设试点为契机,全面推行低影响开发,控制前期降雨,延缓洪峰时间,降低洪水总量,减轻流域防洪压力,改善区域排涝条件。

(1)通过屋顶绿化、透水路面、下凹式绿地、雨水花园、植草沟渠、滞蓄水塘等设施[4]建设,控制地块开发前后水文条件基本接近,综合径流系数不高于0.58,年径流总量控制率达78.00%[5],即前期降雨22.0 mm时不产生入河径流。

(2)在流域防洪规划、水域保护规划的基础上,修订《嘉兴市河道管理办法》,制定《嘉兴市蓝线管理办法》,严格管控现有水域,充分重视河道清淤、水陆交错带、生态廊道的规划建设,注重河流的生态修复,通过水岸同治,实现“水系连通、水体流动、绿道贯通”的目标。

(3)根据国家海绵城市试点工作安排,计划在3 a时间内完成18.44 km2示范区的试点建设任务,并从中取得工艺技术、工程建设、运行管理、筹资方式等方面的实际经验。在此基础上,制定嘉兴市海绵城市水利技术导则、实施办法及建设规划,争取5~10 a内在全市逐步推广应用。

洪涝治理始终是嘉兴市水利建设的重点。“一轮治太”工程虽然发挥了巨大的作用,但面对新的雨型和水情,仍然难以有效降低河网洪峰水位、基本消除洪涝灾害。在开展杭嘉湖圩区建设以及实施城乡一体化的背景下,即使目前新增独山排涝口门、长山河泵站(150 m3/s)、南台头泵站(150 m3/s)以及配套建设干河[2-3],通过对中长期水情的预测分析,嘉兴市“高水行洪”的局面难以避免。因此,有必要未雨绸缪,进一步科学安排洪水出路,尽早制定南排后续工程的建设规划与控制性详细规划,再增加外排口门,形成重点排水与分片排水相结合的格局,着重配套完善南排汇水河网,提升南部区域河网的调蓄水平,实施低影响开发,控制入河径流,实现“行洪安全、排水安全”以及“生产稳定、生活安定”的目标。

[1]周春东,沈培锋,顾晓蕾,等. 嘉兴市防洪规划[R].嘉兴:嘉兴市水利水电勘察设计研究院,2015.

[2]陈舟,马以超,潘卫平,等.扩大杭嘉湖南排工程可行性研究报告[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2010.

[3]陈舟,郭浩亮,王军,等.平湖塘延伸拓浚工程可行性研究报告[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2009.

[4]住房和城乡建设部城市建设管理司.建城函〔2014〕275号 海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建[S].北京:住房和城乡建设部,2014.

[5]肖建国,朱虹,王贤萍,等.浙江省嘉兴市海绵城市建设试点实施计划[R].嘉兴:嘉兴市人民政府,2015.

(责任编辑 张书花)

2015-10-23

周春东(1965-),男,高级工程师,大学本科,主要从事水利工程规划与设计工作。E-mail:zhoucd@sohu.com

TV213.4

B

1008-701X(2016)01-0023-03

10.13641/j.cnki.33-1162/tv.2016.01.006