制剂在杭州市市区河道原位修复中的应用

魏 俊,郑丽军,李玉云,李 燕,金敏莉

(1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 310014;2.杭州景康环境工程有限公司,浙江 杭州 310030;3.浙江博世华环保科技有限公司,浙江 杭州 310015;4.杭州市市区河道整治建设中心,浙江 杭州 310009)

制剂在杭州市市区河道原位修复中的应用

魏 俊1,郑丽军2,李玉云3,李 燕1,金敏莉4

(1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 310014;2.杭州景康环境工程有限公司,浙江 杭州 310030;3.浙江博世华环保科技有限公司,浙江 杭州 310015;4.杭州市市区河道整治建设中心,浙江 杭州 310009)

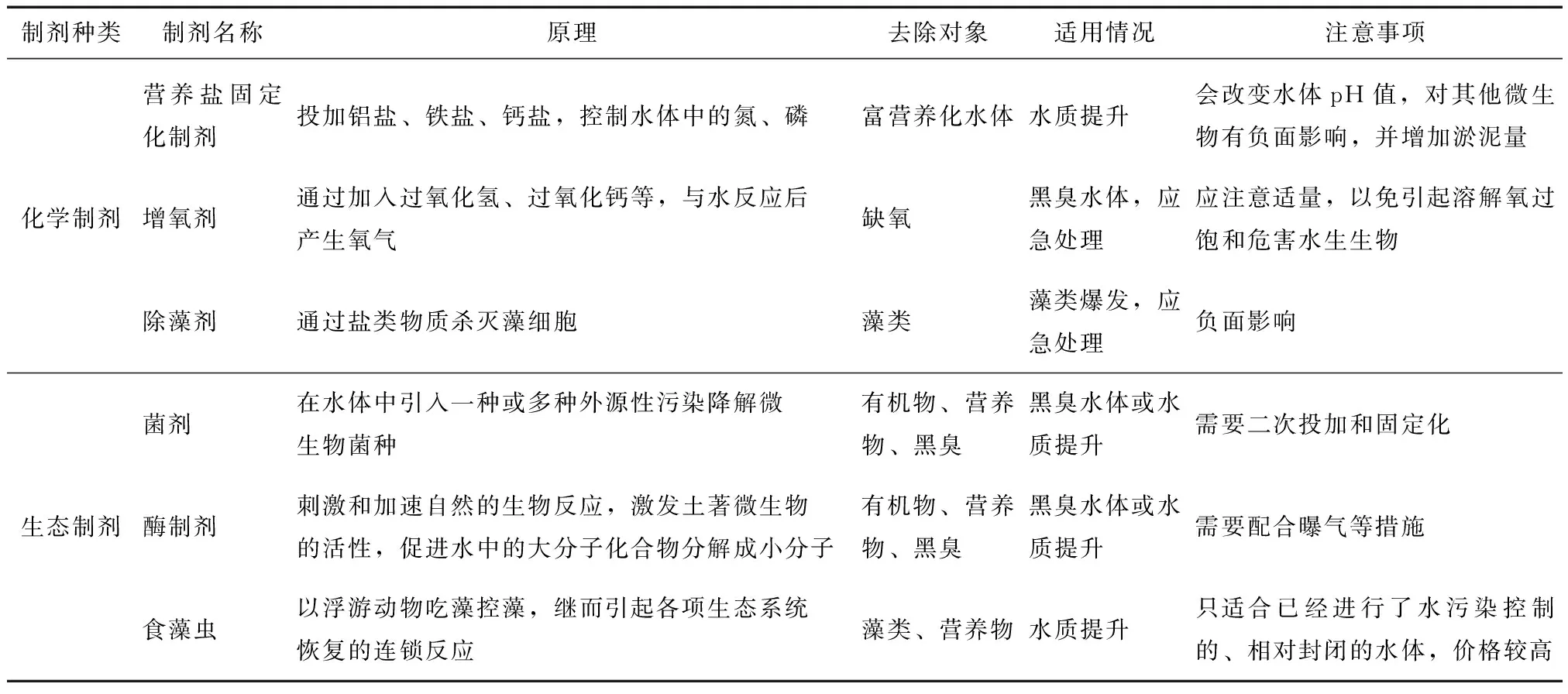

制剂主要分为化学制剂和生态制剂。化学制剂根据其去除对象的不同分为营养盐固定化制剂、重金属固定化制剂、增氧剂、除藻剂等;生态制剂根据其主要成分分为菌剂、酶制剂等,通过材料间的凝聚、吸附、氧化、电化学、螯合、固化等作用和反应,对污泥中存在的有机或无机物质进行液相、固相的分离,再对固相进行固化,使其不返溶,从而达到泥土结构稳定、澄清和净化水体的目的,通过对杭州市市区河道的应用情况进行案例分析,可知其基本实现了水色清、无黑臭、无藻类的目标,水质基本可达到Ⅳ类~Ⅴ类标准。

河道;原位修复;制剂;微生物;

1 问题的提出

杭州市河网密布,河道与居民生活息息相关,杭州市也十分重视河道水质改善。但由于历史原因,杭州市河道水质不容乐观,仍有50%以上的水体为劣Ⅴ类,80%的河道重度富营养化。为改善水质,杭州市采取了截污、清淤、引配水和原位修复4种技术手段,其中,投加制剂作为河道原位修复的技术之一,得到了相当程度的应用[1]。

制剂主要分为化学制剂和生态制剂。化学制剂根据其去除对象的不同分为营养盐固定化制剂、重金属固定化制剂、增氧剂、除藻剂等;生态制剂根据其主要成分,分为菌剂、酶制剂等。杭州市先行先试,目前已经尝试使用了上述多种制剂,本文结合实际工程案例进行分析说明[2]。

2 化学制剂

2.1 营养盐固定化

氮、磷超标一直是城市河道水质需要解决的主要问题。营养盐固定化主要指投加铝盐、铁盐、钙盐,使之与水中溶解态磷结合形成不溶性絮凝沉淀物,或通过水体曝气,投加铝盐、铁盐、钙盐等,改变沉积物表面的氧化还原条件,抑制因还原条件而引起的内源磷释放。

该类制剂的特点是会改变水体pH值,对其它微生物有负面影响,增加了河道淤泥量,适合面积小、风浪搅动弱、底部处于厌氧状态的水域。

2.1.1 典型案例1:内仙家河[3]

该河道整治面积4 900 m2,总水量为11 170.9 m3,总底泥量为1 659.3 m3。河道流经崇化社区,存在污水漏排及大量粪便直排河道问题,河水高磷、高氮、黑臭,为劣Ⅴ类水体。针对河道现状,一方面设置化粪池,截流沉淀粪便污水,并整治河床,清除垃圾。另一方面直接投加物化凝聚剂,水体浅的部分由人工直接搅动泥水投加;水深部分,以船体清淤装置搅动泥水投加。高效物化凝聚剂是一种无机中性凝聚剂,具有凝聚及沉降速度快、污泥含水率低、作业面积小的优势,相比传统凝聚剂,省空间、省时间、高效能,可进行连续处理。通过材料间的凝聚、吸附、氧化、电化学、螯合、固化等作用和反应,对污泥中存在的有机或无机物质进行液相、固相的分离,再对固相进行固化,使其不返溶,从而达到泥土结构稳定、澄清和净化水体的目的。

2.1.2 典型案例2:经济技术开发区5号渠[4]

该河道位于开发区建成中心区块,长约400 m,宽约22 m,面积约9 000 m2,水深约2.40 m,透明度小于15 cm,河流两岸为二级混凝土挡墙驳岸,库容约为2.0万m3,水体缺乏流速。河道水域长期受两岸居民区生活污水、死亡植物茎叶、藻类和河床底部淤泥的影响,氨氮、总氮和总磷均超过地表水Ⅴ类标准,水体富营养化严重。对该河道首先实施截污,再采取植物+制剂+投加生物的综合治理措施。其中,按0.10 kg/m2的浓度,在5号渠投放水华控制剂2 000 kg,水华控制剂由膨润土与稀土元素镧等经配比组成,可有效吸收水体中的可溶性磷酸盐,并在水体底泥部形成一层厚度为1~3 cm的覆盖层,阻止底泥对水体的二次污染。基本实现了水色清、无黑臭、无藻类的目标。

2.2 增氧药剂

缺氧是河道水体黑臭的主要原因。河道水体缺氧时,通过加入过氧化氢、过氧化钙等药剂,使之与水反应后产生氧气,增加水体溶解氧含量。投加应注意适量,以免引起溶解氧过饱和,危害水生生物。

典型案例3:虾龙圩河。

河道位于西湖区,为余杭塘河支流,东西走向,全长600 m,受生活污水和上游农田面源污染,河道为劣Ⅴ类水体,重度富营养化。虾龙圩采用人工曝气+人工填料+水生植物+投加制剂的综合整治措施。其中,制剂投加分为底质改良剂和黑臭控制剂。底质改良剂投放密度0.15 kg/m2,共计800 kg,主要成分为惰性材料(沸石粉等)、光合细菌、乳酸菌、枯草杆菌等,采用人工均匀泼洒;黑臭控制剂投放密度为0.15 kg/m2,共计800 kg,主要成分是增氧剂(过氧化钙)、缓冲分散剂和惰性载体。整治完成后,水体黑臭现象消除,水质改善明显,基本达到Ⅴ类水标准。

3 生物制剂

3.1 菌 剂

菌剂是通过投加或固定化方法,在水体中引入一种或多种外源性污染降解微生物菌种,以消除水体中有机物、营养物和黑臭。目前,产品化的菌剂种类很多,如日本的EM菌等。最为常见的菌剂产品是以下几种菌:①硝化细菌。起硝化作用,将各类氨盐化合物转化成硝酸盐化合物。②光合细菌。可以释放氧气,增加水体的溶解氧量,并能有效去除小分子有机物,其对总氮的去除也有效果。③酵母菌。去除有机物,并能利用无机氮源合成自身细胞组织,同时其分泌的代谢物可以作为其它细菌生长的营养。④放线菌。对水体的有害菌有杀灭作用,通过放线菌对有害菌的杀灭,使有益菌群在水体占优势,还可以产生反硝化作用。⑤芽孢杆菌。去除一定的有机物以及氨氮,同时有一定的絮凝作用。⑥乳酸菌。以从光合细菌、酵母菌得到的糖类为基质,发酵产生乳酸菌,可抑制有害微生物的繁殖,同时,乳酸菌会使有机物急剧腐败分解,也能加速木质素、纤维素等难分解有机物的分解,在有机物的发酵分解中发挥着重要作用[2]。

3.1.1 典型案例4:神龙桥河[5]

河流位于拱墅区,属运河水系,全长2 318 m,河宽10 m,水深1.35 m,受周边农居生活污水污染,为劣Ⅴ类水体,透明度0.25 m,中试治理段长100 m,水流流速0.1 m/s,日均处理水量6.9万m3。采用人工填料+人工曝气+投加制剂的综合整治措施,其中,制剂以沸石为载体,采用高密度发酵技术生产优势菌株,通过包埋方式将两者结合制成固定化微生物底泥生物基,制剂主要成分为:芽孢杆菌(56.0%)、光合细菌(15.0%)、硝化菌(5.0%)、酵母菌(2.0%)、乳酸菌(5.6%)、增氧剂及吸附载体等。整治完成后,水体黑臭消除,基本可达到Ⅳ类标准。

3.1.2 典型案例5:沿山河

河流位于西湖区,治理段全长1 000 m,河宽15~20 m。治理前河道截污不彻底,水体不流动,内源污染严重,底泥上浮,水体富营养化呈绿色,藻类浓度高。工程采取人工曝气+人工填料+水生植物+投加制剂的综合整治措施。在河岸上设置生物培养罐,用于微生物的培养、驯化、繁殖,微生物培养后定期投加到位于水体底部的生物培养器中,在水下培养器中进一步扩大培养,并逐步释放。菌剂主要成分为光合细菌、乳酸菌、放线菌、酵母菌、真菌等。通过投加菌剂,消除了底泥上浮现象,并活化了水体,增进了人工填料挂膜,为其它措施的应用提供了良好条件。通过综合整治,目前已基本消除黑臭。

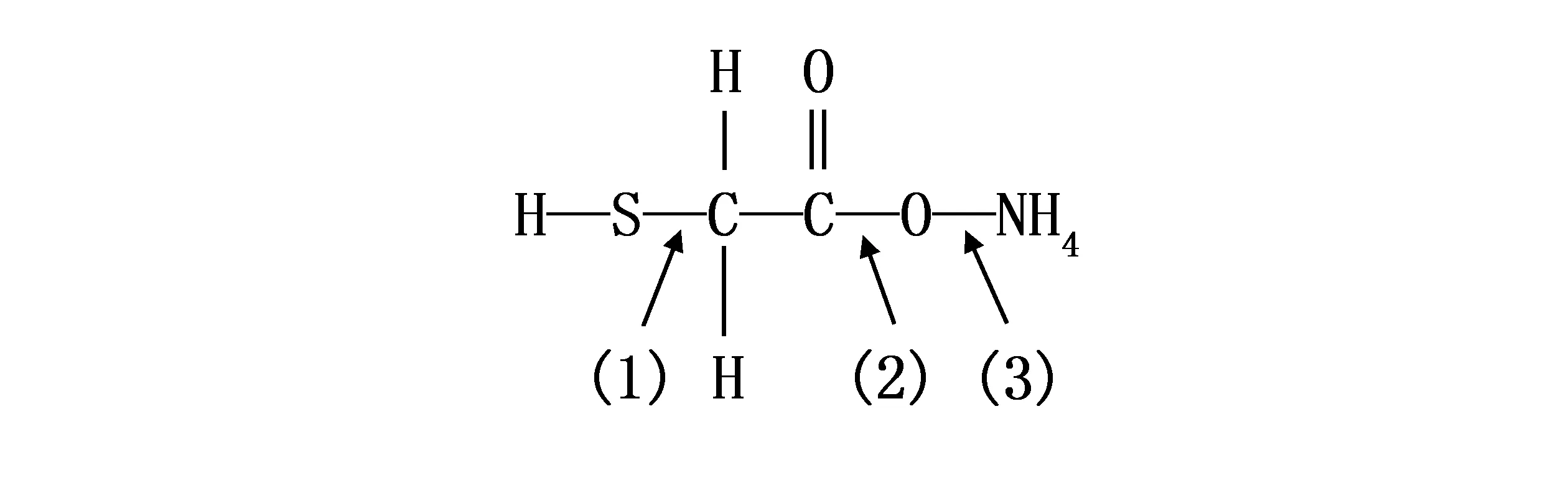

3.2 酶制剂

酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,主要成份是蛋白质。酶能刺激和加速自然界微生物的生物化学反应,激发土著微生物的活性,加速微生物的生长和繁殖。同时,它对环境友好,是一种生物催化剂。在合适的温度范围,使用酶催化所产生的生物反应速度是对照组的10万~2 000万倍。酶能促进水中的大分子化合物分解成小分子化合物,同时释放出结合氧,增强水体复氧功能。以有机氨盐为例,生物酶攻击其中的点(1)使S-C键撕裂,生成硫酸盐,攻击点(2)使C-O键断裂,生成CO2挥发[6-7](见图1)。

图1 生物酶结构示意图

生物酶不仅能够应用于好氧环境,也可应用于厌氧环境。水体中无机还原性物质如H2S(散发臭味)、FeS2(呈现黑色)等,在酶的催化作用下,硫细菌将上述还原性物质氧化,从氧化中获取能量,见公式(1)、(2)、(3)。

2H2S+O2→2H2O+2S+能量

(1)

2FeS2+7O2+2H2O→2FeSO4+2H2SO4+能量

(2)

2S+3O2+2H2O→2H2SO4+能量

(3)

典型案例6:婴儿港河。

河流位于拱墅区,南起余杭塘河,北到虾龙圩河,全长约3 000 m,河宽约15 m,水深0.50~1.50 m。河道周边有农居点,污水直排,黑臭底泥厚约1.00 m,水体基本不流动,常年黑臭,被称为杭州的“龙须沟”,周边居民投诉多。2013年9月份,在登云路南侧约500 m河段喷洒复合生物酶以消除河道黑臭。复合酶的主要成份为溶菌酶、纤维素菌、蛋白酶、脂肪酶、微量元素等1 000多种酶制剂的复合,通过复合生物酶的喷洒和人工曝气增氧处理,土著微生物得到快速繁殖,形成大量菌胶团附着在水中的树根或其它自然载体上,分解底泥和水体有机物,约7 d左右,水质明显改善,COD下降约70%,NH3-H下降约80%,T-P下降约70%,透明度增加0.50 m,基本消除水体黑臭,1个月后,底泥有机质含量减少,内源污染源得到部分控制。

3.3 食藻虫

食藻虫技术来源于对大型氵蚤食蓝藻习性的有效驯化。该技术的基本思路是以浮游动物食藻虫吃藻控藻为启动因子,继而引起各项生态系统恢复的连锁反应。食藻虫摄食消化水体中的藻类和悬浮物后,可以产生弱酸性的排泄物,降低水体中的pH值,并抑制水体藻类的生长。水体藻类和悬浮物减少消失后,水体透明度增加,阳光可进入水底,促进沉水植物的生长,沉水植物与食藻虫形成良好的共生关系。沉水植物进行水下光合作用,释放出大量的溶解氧,吸收掉水体中过多的氮、磷等富营化物质,形成水体生态自净能力。水生植被恢复后,由食藻虫携带有益微生物向水体底部扩散,促进底泥氧化还原电位升高,有利于水生昆虫和水生底栖生物的大量滋生,在与水生植被共生作用下,形成底泥营养物质的封存和生态链自净(物质能量的逐步吸收转化)。再逐步向水体中引入螺、贝、鱼、虾类等高级水生动物,食藻虫和水生植被被吃掉,通过食物链把水体中的氮、磷营养物质转移出,彻底降低水体的富营养化程度,长久维持水体水质[8]。

典型案例7:后横港。

该河位于杭州市拱墅区,属运河水系,河道全长1 266 m,宽度20 m。整治前后横港河水体富营养化,每年都爆发蓝藻。引入食藻虫工艺后,先期修复西段相对封闭的水体4 000 m2,通过投入微生物菌种活化底泥和水体,同时投入食藻虫控藻,再种植沉水植物,为改善水循环,布置4台3 kW水泵。通过实施该工艺,3个月后水体水质明显改善,透明度达1.20 m以上,水质达到Ⅲ类水,水下植被覆盖率达到60%,水体植物保持四季常绿。

总结上文,常见的制剂技术见表1。

表1 几种常用制剂技术选用表

4 存在的问题

杭州市在制剂应用方面取得了一定成效,也积累了一定的经验和教训。

4.1 必须配合其它修复措施使用

制剂技术一般适合相对封闭的水体,其中化学制剂适合应急处理,短时间容易达到效果,而生态制剂适合外源污染整治完成后,水体已基本消除黑臭后的水质改善。从实施成本和长效性角度而言,应首先实施截污、清淤、配水等基础措施,在此基础上,再因地制宜,实施原位修复。作为原位修复技术之一,投加制剂宜作为其它原位修复措施的实施基础,并宜同步实施其它原位修复措施,以达到综合效益最大化,如增加人工曝气,为硝化菌分解污染物供氧、投加人工填料为微生物提供附着环境等。

4.2 负面影响

化学制剂可在较短时间内对水体水质或底泥产生较明显的改善,但这类制剂的负面影响也不容忽视。由于化学制剂大部分含有铁盐、铝盐,如果超出污染物降解所需要的量,这类制剂将滞留在水体中,并随生物富集,对水生态起到负面作用,因此,对投加量的控制非常重要。目前,杭州市在河道整治过程中,很少投加化学制剂,在某种程度上从源头控制了制剂的负面效应。

4.3 长效性保持

制剂有一个共性问题,就是作用时间有限。一段时间后,如果新增的污染负荷超过修复后水体的自净能力,又需要补充投加制剂。即便起激活作用的酶制剂,虽然短时间内激活了土著微生物,但一段时间后,仍需要补充投加。杭州市在河道整治过程中,通过微生物固定化,设置连续培养器持续释放等方法,在一定程度上延长了作用时间,但相对河道水质维持的长期性,仍需进一步改进。

4.4 投加控制

制剂尤其是生态制剂,一方面其配方没有统一标准,也涉及不少专利技术。另一方面河道污染源往往较难准确预测,而制剂尤其是生态制剂,受自然环境的影响,其去除效果本身也很难量化,导致在制定技术方案的过程中,治理单位对制剂的投加量、投加方式、预期效果等缺乏清晰的回答,其直接带来的问题,首先是由于信息不透明,建设单位无法监控和实施评估,对产品也没有办法进行质量监督;二是后续运行维护过程中,由于外来污染源无法精准控制,对运行维护费用无法做到心中有底,无法长久保持水质。针对上述问题,需要认真总结制剂应用情况,对治理方案设计、建设实施、运行管理的全过程实施量化考核,逐步规范制剂的应用。

[1]中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司.杭州市市区河道水环境整治工程技术研究与工程示范课题一期报告[R].杭州:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,2014.

[2]王超,王沛芳,候俊,等.流域水资源保护和水质改善理论与技术[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[3]绍兴秋氏环保科技发展有限公司.杭州市萧山区崇化市场内河河道治理项目技术施工方案 [R].绍兴:绍兴秋氏环保科技发展有限公司,2013.

[4]张建强,虞晓峰,王世刚.水体生态修复工程在开发区河道管理中的应用[J].浙江水利水电专科学校学报,2010,22(3):17-22.

[5]周慧华,宋晓光,吴革,等.水体/底泥生物基城市河道富营养化水体修复试验研究[J].环境科学,2013,34(10):3879-3886.

[6]张丽.投加生物促生剂改善河道水质的试验研究[D].苏州:苏州科技学院,2008:13-16.

[7]苏业瑜,奚健.生物复合酶对黑臭水体底泥原位修复的理论和实践[J].中国河道治理与生态修复技术专刊,2004,21(1):157-159.

[8]上海太和水生态科技有限公司.应用食藻虫引导萧山区燕子河景观水体水质净化与生态修复工程设计方案[R].上海:上海太和水生态科技有限公司,2010.

(责任编辑 张书花)

2015-04-15

魏 俊(1982-),男,高级工程师,硕士,主要从事水环境治理与固体废物处理处置。E-mail:wei_j@ecidi.com

X705

B

1008-701X(2016)01-0057-03

10.13641/j.cnki.33-1162/tv.2016.01.018