重写《宁武关》的缘由及二度创作的思虑

曲润海

重写《宁武关》的缘由及二度创作的思虑

曲润海

一

小时候看家乡大戏(即山西北路梆子)《宁武关》,记得是周遇吉“一门忠烈”的故事,而记忆最深的是“七岁红”(高三贵)演周遇吉跌下马时的“甩发功”。结尾是“火烧宁武关”,远没有现在舞台上放火那么雄伟壮观,只是烟火“轰”地喷了一下。有时候不叫《宁武关》,而叫《铁冠图》。所不同的是,最后崇祯皇帝自吊煤山,好像现在的尾声。为什么叫这样一个戏名,却莫名其妙。周遇吉、崇祯都是“唱红的”(现在叫须生,就是京剧的老生,昆剧的正生)扮演,李闯王则是大白脸,他的部下没有一个脸上干净。

上了中学、大学,知道了闯王李自成是农民起义的领袖,是英雄,推翻崇祯的明朝是推动历史前进。因此再也没有看过《宁武关》。后来看了姚雪垠写的长篇小说《李自成》,以及毛主席喜欢的《永昌演义》,更信李自成是英雄,不过是失败的英雄了。但我从山西观念出发,觉得周遇吉也是个悲剧英雄。而崇祯皇帝呢?我则认为他是个亡国之君,明朝没法不亡。我也认为李自成最终成不了大气候,除了他的股肱进了京迅速腐败外,他的精锐部队在宁武关消耗巨大,进京以后难以对付吴三桂和满清军队,似乎也是一个原因。这后一个原因是为写研讨上海昆剧《景阳钟》的发言稿,查阅有关资料特别是顺便看了有关宁武关的资料,并到宁武关走了两趟,形成的概念。我在宁武写了一首诗:

宁武大战多悲壮,守军义军败亦伤。

休说遇吉愚忠孝,李闯为人做嫁妆。

二

“文革”结束后,我在山西省委宣传部文艺处工作,处里有一位宁武同事宋达恩。他和我讲述他知道的宁武关故事,说打算重写《宁武关》,可是不知道什么原因,一直没有写出来。

2013年在山东第十届中国艺术节看了周长赋为上海昆剧团新写的《景阳钟》,觉得很好。之后中国戏曲学会决定给《景阳钟》颁发一个学会奖,并开一个学术研讨会,要求与会者写论文。我于是联想起了《宁武关》:既然新写的《景阳钟》好,那么《宁武关》也可以重写。

查阅资料,首先是小说和戏曲《铁冠图》。小说的作者先是站在崇祯的立场上,后来是站在清朝的立场上,从根本上否定李自成。但他在小说里,记载了不少真实的历史事件。昆曲《铁冠图》大约是根据小说写的,而且距离小说的写作年代不会远,人物故事基本一样。由于距离明朝和李自成败亡、清朝入主中原时间不远,所以对李自成方面的一些人物,没有像《永昌演义》那样确切。

昆曲《铁冠图》的关目,残留下来的拼凑起来有:“询图”“探山”“营哄”“捉闯”“借饷”“对刀”“步战”“拜恳”“别母”“乱箭”“撞钟”“分宫”“守门”“杀监”“夜乐”“观图”“归位”“刑杖”“刺虎”等,但次序不准确,也见不到全本演出。

京剧有《宁武关》,其实就是“对刀”“步战”“别母”“乱箭”四折,唱的却是昆曲。而要写成梆子戏,不仅需要改昆曲唱词为梆子戏唱词,首先需要对周遇吉和李自成做历史的、思想文化的重新认识。

有一个问题是很值得思考的:既然明朝到崇祯,已经腐朽没落到积重难返,该亡了,为什么人们还是忘不掉甚至同情这个亡国之君?联系到历史上的李后主、宋徽宗都有这种情况。原来他们身上都有一种炎黄子孙所称道的东西。李后主是诗人、词家,宋徽宗是书画家,他创造了“瘦金体”。崇祯虽然不是诗人、书画家,却有一种兢兢业业的勤政精神,临死还写了“罪己诏”。至于周遇吉,同岳飞、文天祥、史可法一样,他们以身许国,宁死不屈的凛然正气,什么时候都是受人尊崇的。归根到底这是一种传统的血脉文化,是炎黄血缘,华夏文脉!这是《景阳钟》张扬的精神,重新写《宁武关》,也应该张扬这种精神。

三

周遇吉是山西总兵,驻守在内长城一线,内长城是明清两代防内的,即保护京畿的。周遇吉不仅“威震三关”,而且管着黄河一线的防守,名义上太原、平阳(临汾)的守军都归他节制,但都不是他的直属部队。因此当李自成的义军进入山西后,这些地方的明军,失败的失败,投降的投降,义军长驱直入,很快就打到代州。周遇吉知道寡不敌众,在与义军交战一场以后,主动退守雁门关,以少御多,义军很难过得去。奈何崇祯派来了监军太监杜勋掣肘,周遇吉不得不再次退守宁武关。李自成本可以从雁门关直抵大同、宣化、居庸关、北京,但他知道周遇吉留在背后尾追,麻烦不会少,于是决定回过头来倒打宁武关,终于演成了一场大战。虽然李自成取得了胜利,但他的精锐部队也消耗惨重。这也就成就了两位悲剧英雄。

我重写《宁武关》直接起因还不是《景阳钟》,而是北路梆子著名须生演员、梅花奖获得者杨仲义的提议。杨仲义文武全能,善于表演,他演的“逃国”“拜母”“杀庙”,声情并茂,堪称绝活。他提出他依托梅琳北路梆子剧团排演。我考虑“对刀”“步战”“别母”“乱箭”四折,《景阳钟》里没有,虽然周长赋把“乱箭”挪给了京城守将袁国贞,也不会影响周遇吉。我决定在这四折戏基础上改编。但四折不够一本梆子戏,于是又新写了雁门关上的戏,写了守宁武城的戏,增加了周遇吉妻子、女儿的戏。没有让周遇吉杀李双喜,而是杀了投降李自成来当说客的熊通,这样就把故事串联起来了。为了把戏写得让老百姓喜欢看,剧团能常演,就加重了旦角的戏,老旦、青衣、刀马都有了戏。因为排演这个戏的剧团是一个“映山红”民间剧团,它必须排一个保留一个,而“光棍戏”是很难保留住的。

剧本在宁武县开过研讨会,宁武县希望打磨成他们的品牌,因此特别支持。新近《宁武关》又进入国家艺术基金资助项目。可以说,这个戏现在天时、地利、人和都具备了!

四

这个戏的二度创作却有些难度。

首先需要把握,这个戏不是一般意义的武打戏,而是武戏文唱。要集中表现周遇吉及其一家的思想、精神、人格,而不刻意追求武打技巧的热闹。这是一部戏曲,不是电视剧,不是敌对双方的军事较量。因此李自成一方只要排出威武雄壮的气势即可,他们是为周遇吉做衬托。但不能再把闯军勾画成大白脸和小白脸。闯军中要有两名能与周遇吉对阵的人,即李双喜和李过。周遇吉阵营里,部将也不必人人都与闯军势均力敌开打,他们与闯军排兵对阵,是为引出周遇吉与李过、李双喜较量。但周遇吉女儿却要能披起靠来开打。

需要十分明确的是:这个戏的武打较量都是为了给文戏做铺垫,为了给周遇吉及其一家人做铺垫,因此绝不能拿京剧的武戏苛求北路梆子,苛求梅琳剧团!我以为,只要周遇吉一家,李自成、李双喜、杜勋演出了人物、感情、性格,即使达不到京剧的水平,也是宁武、忻州的一个品牌,更何况山西四大梆子四大须生之一的杨仲义,绝不亚于省外同龄同行演员!

第二,这个戏和《云》剧一样,也还是要一个相对好的阵容。周遇吉之外,周母、周妻、周女、李自成、李双喜、杜勋,都要像个样子,看得过去。

我还是坚持不从省外借演员,只要忻州有的,就用自己的。实在不行,可从晋剧院借武戏演员,但也不可能久借不还,必须有自己的B角。

现有演员不够、不齐怎么办?只能依托职校艺术系,训练高年级的男孩子。按杨仲义的设想,搞个百日集训,然后正式开排。

第三,这个戏要有一位总导演,组织一个导演班子,杨仲义是其中之一。他已经有一个导演设想,还需要一个训练武功的导演。忻州现在没有能总揽全局的导演,只能请“外来和尚”来设坛念经。

第四,这个戏的音乐要古典一些,北路梆子特色要更浓一些。要把北路梆子的曲牌,好好用一用,要搞出这个戏的旋律来,让人一听就是《宁武关》。

念白要传统,不说普通话,更不说北京土话。演员要向吴天凤好好学习。

第五,舞美还是不要堆砌钢材木材,不要参加“石崇斗富”。好好画几幅代县鼓楼、雁门关、宁武关画幕,画得层次分明,在灯光照射下,效果不会差。要十分明白,我们搞的是戏曲,不是话剧。

服装先不做,就穿传统的戏装,彩排以后再量体裁衣。

脸谱究竟要不要,可以研究。我以为还是要。杜勋和他的随行小太监还是小白脸、豆腐块好。周遇吉、李自成的部将有几个花脸,也威武雄壮有气势,且能区分开人物。

第六,还是和《云》剧一样,由市委宣传部牵头组织一个领导组或协调组,充分调动文化局、职校、艺术研究所、北路梆子研究院、文联、剧协、宁武县、代县以及社会各方面的积极性和力量,为打造忻州这一个品牌,出人,出财,出智,出力。

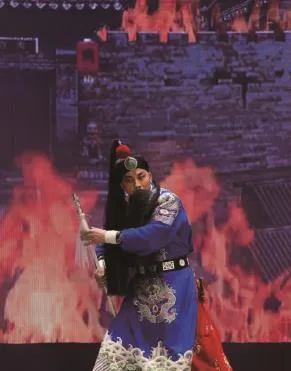

杨仲义饰演周遇吉

王晶饰演周遇吉的夫人刘玉贞

(本文图片由作者提供)