历史视角下党项人(7—13世纪)的宗教信仰渐变述论

郝振宇

(西北大学 历史学院,陕西 西安 710069)

历史视角下党项人(7—13世纪)的宗教信仰渐变述论

郝振宇

(西北大学 历史学院,陕西 西安 710069)

宗教作为一种社会意识形态,在家庭、社会和经济群体中发挥着重要的作用,甚至与国家的价值体系联系,成为国家意志的体现。党项人的社会形态在公元7世纪至13世纪中由原始社会至奴隶社会再至封建社会,宗教信仰相应的在6个世纪内经历了自然崇拜、人本性的鬼神崇拜和国家性的佛教信仰,三种宗教信仰形态是党项人不同社会发展阶段的核心反映,同时也体现了宗教与政权组织形态人为性的演变互动。从历史进化的角度看,宗教信仰的渐变虽有阶段性却无割裂性,尤其是国家在扩张疆域范围并维持自身正统性时,国家范围内的宗教信仰鲜有割裂的可能却有多元并存融合的趋势,逐渐会发展成为二元一体体系,即大时空范围内国家性宗教与民众性信仰共存于国家价值体系,并行不悖共同作用于国家的统一和稳定。党项人的宗教信仰变化过程即是这种现象的一个个案诠释。

党项;宗教信仰;自然崇拜;鬼神崇拜;佛教

党项事迹于汉文典籍中首见于《隋书》《隋书·党项传》对党项的社会组织、生产和生活状况、婚姻形态以及风俗信仰等方面记载的比较详细,说明当时汉族史学家对党项的社会概况有大概的认知。但依据人对事物认知的物理顺序,党项事迹虽被人熟知而记载于《隋书》中,但党项族的原始痕迹以及早期的历史活动必然在隋之前,但隋之前党项人的社会概况没有留下较为详尽的记载。依据史料记载,我们知道在隋之后,党项历经李唐盛衰、五代变乱、两宋交替、辽金更迭而至蒙元强兴,在长达6个世纪之久的历史岁月中,党项从西南川藏草地迁徙至西北陕甘地区,据河西形胜,扼丝绸要冲,“自思恭受钺于中和,仁福析珪于乾化,传至元昊,跋扈鸱张,僭称尊号,凡十世而降于蒙古”,[1]后逐渐流散中原各地而融于汉族。在这一历史发展过程中,党项族的社会形态也由原始社会经奴隶社会而步入封建社会,变游牧部落为农牧混合型集权国家[2]。在社会组织形态转变的宏观历史背景下,党项的政治、经济、军事等都有翻天覆地的变化,而党项人的宗教信仰也随着经济基础和政权形态的转变在潜移默化中由初始的一元现象逐步向杂糅多元靠拢,“党项族的信仰未北迁时是传统的自然崇拜,北迁后的几个世纪里是鬼神信仰,建国前后,佛教已广泛传播,集中于皇族。但多神信仰仍有很大的影响。”[3]纵观党项人的宗教,其信仰有一个发展变化的过程,虽然一个国家与民族的信仰形态与社会政治形态直接相关联,学界对党项宗教信仰的关注点着重于党项立国前后时期的佛教*关于党项原始宗教崇拜的文章不多,崔红芬《从星宿神灵崇拜看西夏文化的杂糅性》,《江汉论坛》,2010年第10期;《略论西夏的原始宗教与佛教的关系》,《丝绸之路民族古文字与文化学术讨论会会议论文集》,2005年;韩小忙《略论西夏的原始宗教》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》,2003年第1期。关于西夏佛教信仰的文章则不胜枚举,可参见崔红芬《20世纪西夏佛教研究概述》一文,《西北第二民族学院学报(哲学社会科学版)》,2004年第2期。论著主要有史金波《西夏佛教史略》;崔红芬《西夏河西佛教研究》。,而对党项从原始宗教到佛教转变的过程似没有着重的探讨。本文基于此,拟在一个长时段的历史时空中(7—13世纪),以历史发展变化的角度来阐释党项宗教信仰渐变过程,对党项人多元宗教信仰的形成与党项社会政治统一稳定的关联略陈管见。

一、纯粹自发性的自然崇拜

《隋书》记载,党项居于“东接临洮、西平,西拒叶护,南北数千里,处山谷间”[4],虽地域千里,但实际情况而言,党项人只能辗转于适合人类居住的水草丰茂,气候稍适的山谷间,所以实际上,党项族的生活条件十分艰苦落后。“织牦牛尾及羊毛以为屋。服裘褐,披毡以为上饰,牧养氂牛、羊、猪以为食,不知稼穑。”[5]全然一派游牧部族早期的生活场景,艰苦的生活条件,无法有效地促进社会生活发展,但游牧民族面临的残酷激烈的生存竞争却培养了党项人坚毅卓绝的不屈性格。因所处自然环境的影响,党项族的社会发展比较缓慢,此时党项人生活的核心本质还不具有高尚的理想追求,而是现实中受到威胁的生存问题。对党项人生存甚至生命的威胁更大程度上尚且无法有效认知的自然力量,进一步的具象,就是自然界存在的日月星辰、风雨雷电的无端变化对认知水平还比较落后的党项人的心理震慑以及由此产生认知恐惧。所以自然崇拜是这一阶段党项人宗教信仰的核心,自然崇拜在远古时期是一种很普遍的宗教现象,盛行于原始社会后期即农牧生产时期[6]。天气变化影响着他们的生产生活,星宿为他们游牧提供方位,月亮的盈亏为他们游牧提供准确的时钟。这一时期的自然崇拜与政治毫无联系,自然崇拜是纯粹的、自发性的,崇拜的惟一目的是求取生存。

党项族的自然崇拜同其他民族初始阶段类似,是对日月星辰、风云雪雨乃至名山大川等自然现象的崇拜。因为汉族史学家对当时党项族知之甚少,所以这一阶段,汉族史学家诉诸笔端的记载就统一概述为党项人对“天”的崇奉与祭祀,“三年一聚会,杀牛羊以祭天”。[7]这里的“天”不具有政治意义,只是单纯的自然的“天”,如果说要人为色彩的话,某种程度上也只是生存的左右力量。也正是由于艰苦生存环境的磨练,在与自然界的斗争中党项人更为强大,所以“天”既是党项人的竞争者,也是党项人的磨练者,恩威兼顾的“天”在党项人的宗教信仰中占据着不可替代的地位。虽然汉文典籍记载简略,但是流传下来的西夏文典籍中,我们还是可以找到党项人对天地、山水、日月、星辰等自然现象的敬畏和顶礼膜拜。[8]虽然西夏文典籍是11世纪西夏立国后党项人对自身社会情况的描述,但因为文化的连续性,我们可以由此及彼,大致推断出党项人自然崇拜的概貌和其他民族的原始文化大体类似。因为处于原始社会发展阶段的民族,“他们彼此并没有什么差别。用马克思的话来说,他们还没有脱掉自然发生的共同体脐带。”[9]

在有唐一代,党项人的社会发生着翻天覆地的变化,社会化进程被人为地增速发展。党项人周边的诸族环境发生着变化,党项人内部的部族也在分化联合乃至兼并。辗转迁徙之地的不断更换,党项人的认知视野也有很大的改观,不似隋时那样居于山谷间而坐井观天。相应的党项人的社会形态也逐渐发生变化,单纯的氏族部落形态也在慢慢的发生变化,某种程度上,在迁徙过程中,为适应竞争生存压力的需要,部族之间的联合势必成为发展趋势,故而党项部落中势必出现更为强大者以能够联合众部,求取更好的生存条件。在这个发展的过程中,单纯的“祭天”就会出现一定的动摇,单纯的“三年一相聚,杀牛羊以祭天”,不可避免的带有了些许政治色彩。天体崇拜较早时期表现为对天体具体物象或神话了的天体物象的崇拜,后来随着奴隶制王国的逐渐建立,发展到对天地或者有意志的天的崇拜。

二、兼具人本性的鬼神崇拜

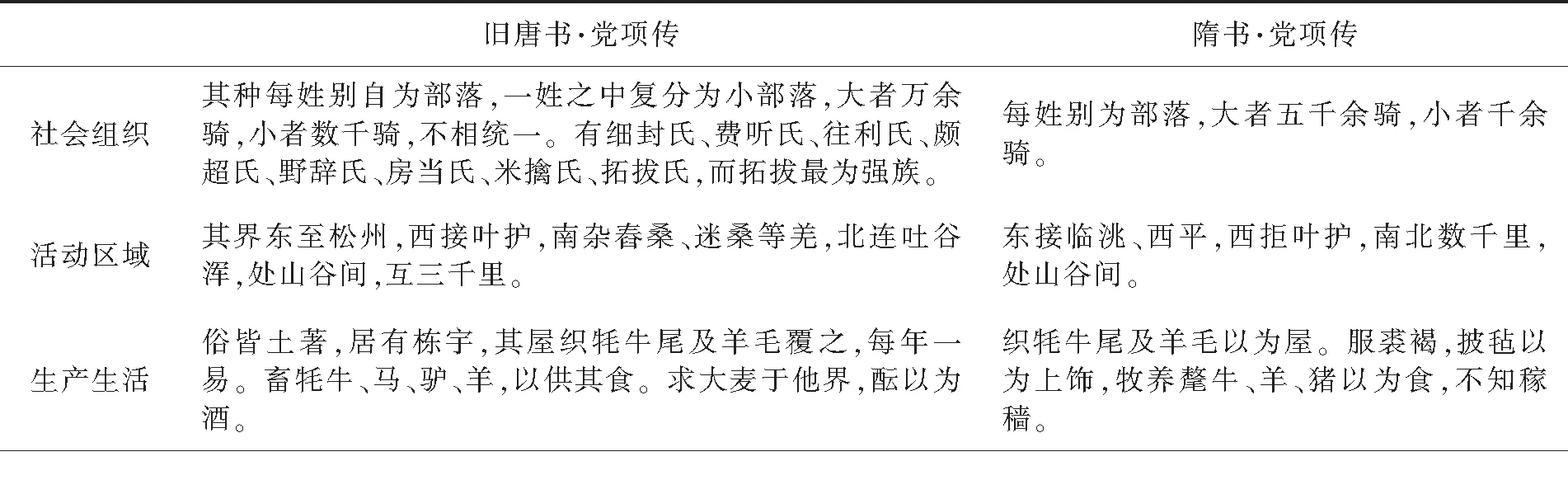

大致在唐朝、五代时期,党项人迁徙散居于河西东部与汉族杂居相处,党项人的社会发展都较前期有了一定水平的提高。通过《旧唐书》与《隋书》中对党项的记载的对比,我们可以知悉在唐、五代时期,党项人在社会各方面发生的显著变化。

通过对比,我们发现,唐时党项族的社会组织进一步发展细化、活动区域变更扩大、牲畜牧养种类增加、生活方式略有提升。《旧唐书》中关于党项社会生活方面的记载很大程度上指的是大地理范围内全体党项人的生活概貌。自唐太宗始,史学家对党项的记载越来越细化,更多的着墨在发展迅猛并与中原王朝交往频繁的党项部落,党项人在社会发展中已经不再是均衡前进,而是出现了程度不同的分化,最鲜明的例子是党项拓跋部在唐、五代的强兴。

以拓跋部为最强势力的党项由于受到当时吐谷浑及后来吐蕃的侵扰,自身的生存环境也面临一定的困境,所以对中原王朝“或叛或朝,常为边患”,无论叛朝,与唐朝的关系自是日益密切。党项族逐渐形成了以拓跋部为代表的历史事实。先于发展的党项诸部踏入了与中原王朝联系紧密的政治性发展快车道,虽然党项此时还未建立国家,但是拓跋等部却是一路高歌猛进,由原始氏族进一步至奴隶制色彩的社会。唐初,党项拓跋部首领拓跋赤辞归顺唐朝,被任命为西戎州都督,赐姓皇室李姓。7世纪吐蕃势力强大,受到吐蕃势力挤压的党项部落于8世纪初陆续内迁,唐朝将陇西的静边州都督府移至庆州,以拓跋思泰任都督,领十二州。8世纪中叶,安史之乱爆发,河陇地区的党项部落再受吐蕃挤压,迁徙至河西地区,“中央王朝势力衰弱导致其控制力下降,地方势力开始上升并逐渐脱离朝廷的控制,这是党项势力崛起的首要条件”,[10]其后唐末黄巢起义,党项拓跋思恭应朝廷号召,镇压黄巢起义,因功被封为定难军节度使,管领五州,治所夏州,开始了事实上的地方割据。五代时期,夏州党项政权先后依附于梁唐晋汉周,势力不断发展壮大。[11]进入汉族聚居区,与汉族人民错居杂处,形成了番汉杂处的社会环境后,更加快了党项民族的社会进程。他们在从事原来畜牧经济的同时又学会了农耕,有了一定的农业经济。这一社会经济形态的变化,引起了党项社会思想意识形态等上层建筑的变更,其突出表现就是党项社会的迅速封建化。此时党项人思考更多的已不是前期受自然力量挟制的无能为力,更多的是认识到自身力量的强大,以人为思考中心已经逐步占据人们的头脑。自我意识的觉醒,导致更多的党项人开始更多的把自己的意志赋予某种拟人化的精神实体,那就是杂糅的多神崇拜。汉文史籍中记载党项的鬼神崇拜与占卜。

宋沈括《梦溪笔谈》载:“西戎用羊卜,谓之跋焦,卜师谓之厮乩。以艾灼羊髀骨,视其兆,谓之‘死跋焦’。其法,兆之上为神明,近脊处为坐位,坐位者,主位也。近傍处为客位。盖西戎之俗,所居正寝,常留中一间以奉鬼神,不敢居之,谓之神明,主人乃坐其傍,以此占主客胜负。又有先咒粟以食羊,羊食其粟,则自摇其首,乃杀羊视其五藏,谓之‘生跋焦’。其言极有验,委细之事,皆能言之。生跋焦土人尤神之”[12]。详细地记述了党项死跋焦和生跋焦的占卜之法和对鬼神的崇奉。除占卜外,《辽史》还对党项的巫术略有描述,“病者不用医药,召巫者送鬼,西夏语以巫为‘厮’也;或迁他室,谓之‘闪病’”[13]。

除汉文典籍,西夏人自己的文献也对本民族的风俗有相关的记载。西夏文字典《文海》中关于神鬼的条目约有29条,其中涉及神的有9条,关于鬼的有20条。虽然脱离原始的生活状态,但在党项人的思维认知中,鬼神神通广大,主宰一切,种类繁多,各司其职,神主善,谓之守护;鬼主恶,谓之损害,遍布社会生活的各个方面。“神,此者神也,天神地神之谓”和“地母大神之谓”;飞神,守护者之谓;送神,清扫奉送神之谓;守羊神,羊中守护神是也;[14]另外还有富神仙、战神仙,民庶供争侵互为之守护者。西夏人认为“鬼,此者骷髅也,鬼也,鬼魅也,厉鬼也,虚鬼也,厉害鬼之谓”[15],其中有饿鬼、闹鬼、孤鬼、厉鬼等,另外还有驱鬼者,此者驱鬼也,送祟也。驱鬼者,此者巫也。编著于西夏仁宗乾祐二十一年的《番汉合时掌中珠》中有食神、禄神、亡神、孤神、天神地祗[16]的相关记载。

“在氏族——部落社会里,氏族的血缘一体性、社会一体性和文化一体性决定了氏族——部落宗教的一体性。而当人类社会进入文明时代,即出现以国家为标志的复杂的社会结构后,原始的那种概莫能外的一体性不复存在了,宗教的一体性亦随之不存,其形态也必然的随之改变,并且随着社会发展而日益复杂。”[17]对于鬼神的信仰与崇拜,很大程度上说明党项人自我意识的觉醒和以自我为中心对世界认知的加深。在与中原王朝日渐频繁的接触与交流中,在番汉杂处的生存环境中,党项人已经认识到作为“人”的力量的强大,人才是世间一切的主宰。只不过是将某些人力无法企及的行为笼罩了一层拟人的神鬼之力。

三、国家政治性的佛教信仰

经过五代变乱,中原动荡而无暇顾及西部边疆,拓跋部落乘机趁势而起,割据自立。至11世纪初,党项统治者独立意识逐步增强,李继迁、李德明的努力开拓,至李元昊时,党项拓跋建立国家,史称西夏。西夏雄踞西北,东带黄河,西控大漠,方二万余里,奄有今宁夏全部、甘肃大部、陕西北部、青海和内蒙古部分地区。幅员两万里的西夏王朝,因所处地理环境的局限,无法有效地建立起如中原王朝般严密上下控制的一体化统治体系,所以某种程度上西夏依据地理环境和控制力的强弱,将疆域大致分为三区进行协调治理。西夏建国后,党项民族政权作为一种政治力量出现在历史舞台,政治、军事、政治等建设如火如荼,同样作为统治力量的重要组成部分,意识形态的建立最是刻不容缓。此时的西夏王朝需要一种与其社会发展相适应的思想作为其统治的工具,在此情况下,在西北地区长期流行的佛教便成了党项统治者的首选。

众所周知,宗教作为一种人类规范及价值的系统,某种程度上是建立在超人类的秩序之上的。虽然宗教有可能让各种社会和政治秩序合法化,某个宗教如果想要将幅员辽阔,族群各异的人群都收归旗下,“就还必须具备另外两种特质:一是,它信奉的超人类秩序必须普世皆同,不论时空而永恒;二是,它还必须坚定将这种信念传播给大众。换句话说,宗教必须同时具备普世特质和推广特质。”[18]很显然,在河西地区已经传播并发展数百年的佛教正符合这一特征。基于佛教强大的普世和推广特质,统治者把佛教作为服务于政治的手段。以佛法来协调统治者整饬社会风气,调理民风民情。除此之外,还有一种内在因素的顺延,那就是党项人多神崇拜的信仰延续与佛教教义中某些成分的契合。

佛教不似西方的基督教和伊斯兰教,佛教是一种多神教,而且佛也不似西方的上帝,佛不是永恒的存在,也不是造物主和救世主,他既不能决定世界的生灭存亡,也不能干涉人的吉凶祸福。佛对世人的作用是说教,通过其所说的法的传播影响于人群,左右人的行为。佛是要人去做的,而且只有人能够成佛。人自身以及他的周围环境和一生命运,都是由人自己的思想言行决定的。西夏统治者掌握着国家文化机器,建造寺院、约束僧侣、堪布佛经、举行法事、布施等等,是佛教活动的主导者。由于大乘佛教向民间的发展,咒术逐渐成了炫耀佛教神通、传播佛教教义的手段,同时民间巫术中的占星、占卜和生肖说等对大乘佛教也有相当的影响。[19]对于西夏统治者而言,选择这样一种与党项人的鬼神崇拜有内在契合因素的宗教作为国家统治的有力手段,对于多数的目不识丁或者蒙昧初开的民众来说,是极具引导和可控性的。况且佛教“作为精神的向导,它本身就是一种权威。作为精神的向导,它必然要与社会的权威,特别是政治权威形成特定的关系,并且它从属于社会权威。”[20]佛教在西夏立国后,逐步确立为体现国家意志的宗教代表,作为一种实现政治统一的文化力量受到当权者的崇奉。“它一方面能够深入影响到社会上更广泛阶层,包括上层统治者到最底层的群众,甚至国家政令难以到达的地方,另一方面信仰又能够有力地调动起人们的主动精神,发挥出政治强力起不到的作用。”[21]

虽然佛教作为西夏的“官方宗教是上层社会或知识分子明白宣示出来的,有其宇宙论的系统,也可能有基于此宇宙论而成立的道德教条,并且多少由政府加以承认或者加以管制的宗教”。[22]然而在普通的党项下层民众眼中,信仰的对象是佛还是其他神灵,都无关紧要。他们对佛教原本的教理与教义,不但缺乏理解,甚至也可能没有太大的兴趣。他们所看重的是在信奉由自己造就的偶像的过程中,能够满足自己的世俗愿望。所以西夏一朝,党项民族对佛教的崇奉主要是上层统治者,下层民众依旧依赖于鬼神崇拜,“仅有下层民众的信仰是不够的。还必须获得统治者的支持,至少是一部分社会上层人士的支持和皈依。这不仅在古代社会,文化知识,特别是理论知识,是掌握在社会上层手中的,更重要的在于,社会上层掌握着国家政权和国家机器。”[23]党项人的鬼神信仰已经深入到日常生活,延续了很长时间,直到西夏中期,多神信仰仍然不衰,而且,还给予法律的约束与保护。《西夏法典天盛律令》中多次提及神和祭神之事,如在“卷一”提到的“护神、天神”,“卷三”提到的“神帐”,“卷六”提到的“设筵祭神”,“卷九”提到的“祭地神”等[24]。在西夏除了国家层面上的佛教和彰显民族特质的鬼神崇拜外,还存在很多的宗教信仰,如道教[25]、景教[26]等等。

四、余论

仔细分析西夏主体民族党项族的发展,可以看到它随着时间的推移不断发生着变化,这种变化是在社会发展过程中,在民族进步中有意或无意进行的。这种变化的最大特点就是作为历史上的浅化民族在变化发展的过程中不断吸取先进民族的政治经济和文化,就中国古代整体而言,这个最大的特点就是趋同汉族,逐步汉化的过程。虽然党项族的发展也遵循着历史规律,但是依据历史唯物主义,在不同的历史环境和阶段中,党项族的发展在绵延不断的过程中又体现出不同的时代特色,而对人类生活核心最具本质反映的宗教相应的具有时代性。据上文概述,从7世纪至13世纪的长时段中,党项族的宗教信仰由纯粹的自然崇拜而至杂糅人类意志的鬼神崇拜终至体现国家意志的佛教。

就西夏的宗教发展过程而言,最具借鉴意义的是西夏立国后,统治者面对民族多样、疆域广袤的复杂治理现状,能够采取一种既温和且有力的文化力量来解决不同民族多样文化的冲撞,实行宗教开放、信仰自由的政策,这有利避免了容易引起社会问题的宗教纠纷,有利于社会安定,思想文化的交流和融合,也使各种不同的宗教信仰在境内和平的传播和发展。总之,国家是一种政治秩序,统治着许多不同的民族,各自拥有不同的文化与信仰,同时,又有广阔的疆域。文化多元性和疆界灵活性,让国家能够在单一的政治架构下纳入多元的族群与生态区。从历史进化的角度来看,交融与共存是大趋势,国家在坚持自我文化特质的同时,能够容纳不同民族的异质文化,消化吸收与时俱进,发展壮大自身。

“我们今天常认为宗教造成的是歧视、争端、分裂。但在金钱和帝国之外,宗教正是第三种让人类统一的力量。正因为所有的社会秩序和阶级都只是想象的产物,所以它们也十分脆弱,而且社会规模越大,反而就会越脆弱。而在历史上,宗教的重要性就在于让这些脆弱的架构有了超人类的合法性。”[27]宗教作为一种社会意识形态,是文化的重要组成部分,在家庭、社会和经济群体以及共同体中发挥着重要的作用。党项人的社会形态在7世纪至13世纪中由原始社会至奴隶社会再至封建社会,宗教信仰相应的在6个世纪的时间内经历了纯粹性的自然崇拜、人本性的鬼神崇拜和国家性的佛教信仰,三种宗教信仰形态是党项人不同社会发展阶段的核心反映,同时也体现了宗教与政权组织形态的演变互动。宗教信仰的渐变虽有阶段性却无割裂性,尤其是国家在维持自身正统性、扩张疆域范围的统治时,国家内的宗教信仰就会出现二元稳态现象,即国家性佛教与民众性信仰共存于国家价值体系,并行不悖作用于国家的统一稳定。

[1][清]吴广成.西夏书事[M].龚世俊等校正.兰州:甘肃文化出版社,1995.3.

[2]吴天墀.西夏史稿[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.121.

[3]史金波.西夏佛教史略[M].银川:宁夏人民出版社,1983.18-19.

[4][5][7]魏徵等.隋书[M].北京:中华书局,1973.1845;李延寿撰:北史[M],北京:中华书局,1974.3192,1845,1845.

[6]王景林,徐匋.中国民间信仰风俗辞典[M].北京:中国文联出版公司,1997.18.

[8]熊永翔.宗教视域下西夏人与普米族的族属关系[J].宗教学研究,2011,(2).

[9]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M].北京:人民出版社,1999.101.

[10]李鸿宾.唐末的形势与党项势力的崛起[J].宁夏社会科学,2009,(2).

[11]史金波.西夏社会[M].上海:上海人民出版社,2000.2-3.

[12沈括.梦溪笔谈[M].侯真平校点.长沙:岳麓书社,2002.132.

[13]脱脱,等.辽史[M].北京:中华书局,1974.1523.

[14][15]史金波,白滨,黄振华.文海研究[M].北京:中国社会科学出版社,1983.453,402.

[16]骨勒貌才.番汉合时掌中珠[M].聂鸿音,黄振华,史金波整理.银川:宁夏人民出版社,1989.13、14.

[17][20][23][27]金泽.宗教人类学导论[M].北京:人民大学出版社,2004.103,144,179,204.

[18]尤瓦尔·赫拉利.人类简史[M].林俊宏译.北京:中信出版社,2014.204.

[19]杜继文.佛教史[M].南京:江苏人民出版社,2008.2.

[21]孙昌武.中国佛教文化史[M].北京:中华书局,2010.1644-1645.

[22]蒲慕州.追寻一己之福:中国古代的信仰世界[M].台北:允晨文化实业股份有限公司,中华民国八十四年,26-27.

[24]史金波,聂鸿音,白滨译注.天盛改旧新定律令[M].北京:法律出版社,2000.127,184,235,319.

[25]韩小忙.西夏道教初探[J].中国道教,1998,(1).

[26]陈玮.公元7-14世纪景教在宁夏发展史研究[J].敦煌研究,2014,(1).

(责任编辑 多 杰 责任校对 包宝泉)

On Gradual Changes of Religious Belief of Dangxiang People(7-13 Centuries) from Historical Perspective

HaoZhenyu

(School of History, Northwest University, Xi'an, Shaanxi, 710069)

As a form of social ideology, religions play an important role in family, society and economic groups, even are related with national values system and become an expression of state will. Between 7th and 13th centuries, the social form of Dangxiang people had transformed from primitive society to feudal society. In response to that, in these 6 centuries religious belief had also changed from nature worship, ghosts and gods worship with humanity to Buddhism belief with state features. All these three forms of belief were the key reflection of different stages of social development of Dangxiang people, and they also displayed the evolutional interaction between religions and organization forms of political powers. From the perspective of historic evolution, the gradual changes of religious belief are in forms of stages and continuation. Especially in the time when the state was expanding its territory and maintained its sovereignty, on state level there was little possibility of separation in religious belief but much more probable tendency of multiplicity and integration, and gradually developed into a system of binary unity, that is, in grand time and space religions with state features and public religious belief co-existed in state value system, and they harmoniously coexisted to enhance the state unity and stability. The process of religious belief changes of Dangxiang people is an explanation of this very kind of phenomenon.

Dangxiang; religious belief; nature worship; ghost and god worship; Buddhism

2016-08-31

郝振宇(1989—),男,山东寿光人,在读博士研究生,主要从事西夏佛教史研究。

B98

A

1001-5140(2016)06-0030-06