教育绩效概念界定及其测量的实现

——以新疆中小学少数民族双语教育绩效为例

张红艳

(石河子大学 师范学院教育技术系,新疆 石河子 832003)

教育绩效概念界定及其测量的实现

——以新疆中小学少数民族双语教育绩效为例

张红艳

(石河子大学 师范学院教育技术系,新疆 石河子 832003)

近年来,教育绩效已经成为研究者们广泛关注的热点,与此形成强烈反差的是对教育绩效概念的研究寥寥无几。概念是定性研究中理论的核心,同时也是定量研究中测量的基础,因此有必要对教育绩效概念及其测量路径进行较为深入的研究。基于概念分析的语义路径和必要充分路径,结合教育目标分类理论阐明新疆中小学少数民族双语教育绩效的概念,并对概念进行维度分解、设计调查问卷,实现对新疆中小学少数民族双语教育绩效的测量。

概念;教育绩效;测量

约翰·斯图亚特·密尔(Johan Stuart Mill)曾经说过从概念开始是一种逻辑选择,因为对于建构理论命题来说,概念就是主要的建筑之物[1]。概念包含对于词语所指对象或现象的理论分析和经验分析,一个好的概念会描述出其所指对象的行为中非常重要的特性。同时,概念对于定量测量的设计与建构具有重要的方法论意义。

虽然概念是各种理论的核心,然而大部分研究者对于社会科学概念本身的关注却微乎其微。加里·戈茨(Gary Goertz)第二定律认为,对概念的关注程度与对定量测量的关注程度成反比[2]。在社会科学研究领域存在一个不争的事实,定性研究者主要关注概念等涉及实体性的问题,而定量研究者则集中于研究测量、指标、信度以及与产生最优化测量有关的其他问题。本研究试图在教育绩效问题上跨越定性研究者与定量研究者之间的裂痕,实现教育绩效概念的界定及其测量。

一、教育绩效概念的界定

(一)绩效概念的语义路径分析

语义路径分析最早由萨托利(Giovani Sartori)提出,并被大部分概念论述问题所采用,是一种更具文字和哲学化特征的概念分析方法。语义学认为,语言的核心特征是由它的语义属性所构成的,因此把握词的语义功能就是语义路径分析。

绩效是英文“performance”的汉译,来源于管理学领域。从现有文献看,学术界对绩效的定义不尽相同,对绩效理解的差异主要在绩效所包括的范围。学术界对绩效核心思想的理解还是比较一致的,基本认同绩效涉及行为过程与行为结果两个方面。一般认为绩效是由行为付出而引发的有价值的成就[3]。

绩效具有多重特点,学者们从不同角度对其进行论述。刘美凤教授认为,绩效具有可测量性,将测量的结果与获得该结果所需付出成本进行对比是评价绩效的基本方法,并且衡量行为的结果是否达到组织目标是评价绩效的关键[4]。此外,绩效还具有动态性、多维性和多因性的特点。动态性是指绩效会随着时间的变化而变化。多维性指绩效应该从多个方面、多个角度考察,只有这样才能取得客观的结果。多因性是指绩效会受到多种因素影响,包括外部环境、机遇、个人技能和知识等诸多因素。由此可见,绩效是可以测量的,并且绩效测量时应该考虑不同时间、主体及条件对绩效测量所带来的影响。

关于该如何测量绩效,芬维克(Fenwick)提出的3E标准在实践中被广范采用。3E标准指绩效测量应该包括经济(economic)、效率(efficiency)及效益(effectiveness)三个方面[5]。经济主要考察投入与成本的关系,主要关注支出是否节约。效率主要考察投入与产出的比例,主要关注投入是否有效合理。效益主要考察产出与预期目标的关系,主要关注预期目标的达成程度。因此,通常意义上说绩效的测量应该能够体现成本、投入、产出与预期目标四个要素。具体环境下的绩效关注点不同,其构成要素也不完全相同。如在教育领域就很少考虑培养一个人是否节约的问题,因为很难界定培养一个合格人才所需要的合理投入,所以教育绩效的测量通常只考虑效率与效益,而不必考虑与节约紧密相关的经济性问题。

(二)教育绩效概念的必要与充分路径分析

长期以来,基于亚里士多德必要与充分条件去建构概念的原型被广泛使用,一直是概念及其定义的标准路径。必要与充分条件原型结构在哲学上与现象的本质主义观点相连,同时数学上与两价逻辑学联系在一起,通常认为逻辑上的“与”(AND)代表了必要与充分条件结果。在这种哲学逻辑中,定义概念就要给出其必要与充分条件,以此考察某个事物是否符合这种分类。概念结构是至关重要的,多数概念都是多维度和多层次的,每一必要条件都是第二层次的维度,而将第二层次的各种维度聚集在一起就形成了基本层次的凝聚力。

通过对绩效概念的分析可以看出,教育绩效应该由教育目标、教育投入产出两个基本层次构成。从教育目标层次看,殷雅竹、李艺认为教育绩效是在一定的教育目标指导下,教育目标实现程度、教育资源配置及教育过程安排等的综合反映[6]。可以看出,这一定义试图涵盖教育的整个过程,包括教育的输入(教育资源的配置)、中间过程(教育过程安排)及结果(教育目标)。此定义被我国学界广泛引用,但存在的突出问题是淡化了绩效的特征,只体现了绩效中所要求的效益,没有体现效率。冯増俊等对上述定义进行了改进,认为教育绩效应该包括实现教育目标的速度、程度及资源的有效分配[7]。可见,此定义省去了教育过程安排这一中间环节,强调教育行为与结果,这一点符合绩效的本质特征——强调行为的结果。但问题在于对教育目标实现速度的强调,我们知道教育效率中最重要的是投入产出比而不是速度。此外,强调教育资源的有效分配并不能体现教育行为的效益,因此从充分必要路径看,界定教育绩效的时候应该考虑教育目标的实现程度。

从教育投入产出的层次看,李文长认为教育绩效就是狭义上的教育活动经济效益,是教育活动的效益,本质上表现为教育投入与产出的比例关系[8]。李长文的定义直接将教育绩效等同为经济效益,忽视了绩效的效率问题。温涛等认为,教育绩效是在给定的经济基础和技术效率前提下,教育资源是否得到了合理的配置,使其最大限度满足农村经济社会发展需要[9]。温涛等人的定义力图涵盖绩效所要求的效率、有效性及效益,但存在的突出问题是过于宽泛,使得绩效测量变得非常困难。王肃元认为,教育绩效是教育学中各项指标达标的情况[10]。将教育绩效等同为各项教育指标也过于宽泛。因此,从充分必要路径看,界定教育绩效时应该考虑某些教育经济指标的达标程度,并从效率及效益方面进行考察。

综合两方面因素,本研究认为教育绩效是在一定教育投入下,教育领域个人或组织在教育实施过程中其行为对教育目标实现的贡献程度。在此强调教育绩效分为不同主体的绩效,教育目标实现的贡献程度由教育产出与预期目标之比构成,从中可以体现教育的效益,一定教育投入是投入与产出比,体现了教育效率。此定义很好地将教育目标、教育投入、教育产出结合起来,体现了绩效所要求的效率和效益,并将教育绩效分为个人绩效与组织绩效,有助于强化对教育绩效内涵的理解。

二、新疆中小学少数民族双语教育绩效概念的结构

从教育绩效层次划分可以看出,教育绩效内涵与教育目标密切相关,要明确新疆中小学少数民族双语教育绩效内涵必须深入理解新疆中小学少数民族双语教育目标。

新疆中小学少数民族双语教育的目标随着社会发展需要不断发展,20世纪90年代初新疆提出了“民汉兼通”的少数民族双语教育发展目标。因此,依据对双语教育绩效内涵的界定,新疆中小学少数民族双语教育绩效应该是在以两种语言作为教学媒介的系统中,在教育投入一定的情况下学校所实施的双语教育过程对“民汉兼通”教育目标实现的贡献程度。

“民汉兼通”最早由新疆维吾尔自治区人民政府副主席巴岱于1982年提出,是指在学好民语的基础上学好汉语。很长时间以来,大多数人对“民汉兼通”的理解仅限于两种语言都要兼通的层面,差异仅在于兼通的深度会有所不同。对“民汉兼通”理解的不同导致了新疆中小学少数民族双语教育实践中出现了只注重双语能力培养,特别是汉语能力培养而忽视学科内容学习的现象普遍存在。在新疆中小学少数民族双语教育开展过程中,为纠正对“民汉兼通”的片面理解,学者们从不同角度重新解释了“民汉兼通”的内涵。一般认为,“民汉兼通”应该包括双语能力目标、学科课程目标及社会文化目标,其中双语能力目标包括民族语及汉语能力达到相应的要求,学科课程目标包括学科内容学习应该达到的相应课程要求,社会文化目标包括两种文化能力。在对该目标的解读中如果将两种文化能力等同于情感态度价值观的培养,无形当中缩小了情感态度价值观所涵盖的范围,因此有必要从双语教育绩效的角度重新解读“民汉兼通”的目标。

新疆地区“民汉兼通”目标提出的背景是民族教育质量长期处于一个比较低的水平,特别是理科类课程的教育质量。数学学科的逻辑性与抽象性是任何其他学科所无法比拟的,数学学科最能反映人的高级思维能力,如加拿大、美国等通常用双语学生的数学成绩作为衡量双语教育质量的重要指标。本文认为,在新疆中小学少数民族双语教育“民汉兼通”目标中学科能力培养方面应该包括能够反映理科类课程学习情况的内容,应该由理科类课程学习情况及学业成就获得情况来共同体现。

从绩效角度看,学业成就获得情况并不单纯指学习成绩,还包括学业进步情况,这可以从国外教育绩效责任的研究中得到支持。美国教育问责论坛(Forum on Educational Accountability,简称FEA)是由全美151个全国性组织构成的联盟体,该组织围绕《不让一个孩子落伍》法案(No Children Left Behind ACT)的重新授权问题提出了一系列修正意见。FEA的主张之一就是要求调整评估学生学业进步的标准,认为将标准化考试获得的成绩作为评估学生的惟一依据是极其有害的,提出应该以学业成绩的增长来衡量学生学业进步,并考虑学生的实际表现。由美国田纳西州立大学统计学家威廉·桑德斯(William Sondes)倡导的增值绩效评价方法要求,用学校与自身以前的成就水平进行纵向比较来衡量学校责任绩效,而不是与其他学校的横向比较来衡量教育绩效。“民汉兼通”中的认知能力也可以由理科类课程学习情况、学业成绩情况及学业成绩提高情况等来体现。

此外,按照双语教育绩效内涵的界定,本研究还需要对“民汉兼通”目标中的社会文化融合情况及相应情感态度价值观进行细化。加拿大安大略省对完全浸入式双语学生情感态度的测量值得借鉴,测试要求被试者写一篇题目为《我为什么喜欢做加拿大人》的作文,在对作文内容进行分析的基础上判断其情感价值观。这种测试方法无疑有值得借鉴之处,但将国家的情感态度直接等同于情感态度价值观,实质上缩小了情感态度的范围,因此有必要进行更进一步的细化研究。根据新疆中小学少数民族双语教育的特点,社会文化融合情况可以分解为两种层面的文化融合,一是日常生活层面的文化融合,二是相对深层次学术层面的文化融合。在情感态度价值观方面,情感态度分为两种,即对学业的态度和对双语教育的态度;而价值观则分为两个层面,一是个人层面的价值观由愿望与理想构成,二是国家层面的价值观由对国家的情感态度构成。

基于以上分析,新疆中小学少数民族双语教育中“民汉兼通”目标应该包括双语能力(民语水平与汉语水平)、认知能力(理科类课程学习情况、学业成绩情况及学业成绩提高情况)、社会文化融合情况(日常层面文化融合及学术层面文化融合)及相应情感态度价值观(对学业的态度、对双语教育的态度、愿望、理想及对国家的情感),其教育绩效是在以两种语言作为教学媒介的系统中,在教育投入一定的情况下学校所实施的双语教育过程对双语学生双语能力(民语水平与汉语水平)、认知能力(理科类课程学习情况、学业成绩情况及学业成绩提高情况)、社会文化融合情况(日常层面文化融合及学术层面文化融合)及相应情感态度价值观(对学业的态度、对双语教育的态度、愿望、理想及对国家的情感)等目标实现的贡献程度。

三、新疆中小学少数民族双语教育绩效测量的实现

(一)新疆中小学少数民族双语教育绩效测量的研究设计

1.研究对象。选择南、北疆8个县市17所少数民族双语学校的双语学生作为研究对象,共发放问卷2 360份,收回有效问卷2 107份。在被调研的8个县市中5个县市位于北疆3个县市位于南疆,17所调研学校有5所小学6所初中6所高中,调查时间为2014年5月至6月(研究对象基本信息如表1所示)。

表1 被调查双语学生基本情况

2.研究工具。研究设计了新疆中小学少数民族双语教育绩效调查问卷,问卷设计以布鲁姆教育目标分类理论为基础,对新疆中小学少数民族双语教育“民汉兼通”目标进行了分解,分别考察接受不同年数双语教育后学生在双语能力、课程学习情况、学业成就获得情况、两种文化融合情况、对学业和双语教育的态度及价值观方面对“民汉兼通”预期目标的达成情况。问卷共设计了15个题目,总体的克龙巴赫α系数为0.829、分半系数为0.832,表明学生问卷信度较好。

(二)新疆中小学少数民族双语教育绩效现状分维度测量结果

1.双语能力培养方面。研究分别统计了接受四个不同年数段双语教育后被调查学生的双语能力,具体统计结果如表2所示。对被调查双语学生的母语水平与汉语水平进行相关分析,结果表明母语水平与汉语水平显著性相关。

表2 接受不同年数双语教育后被调查双语学生双语能力

从表2可知,被调研对象的母语水平比较理想,只有9.7%的双语学生认为自身的母语水平比接受母语教育的同龄人差。相对于母语水平被调研对象的汉语水平并不那么理想。此外,接受双语教育7年至9年的学生母语水平与汉语水平在所有年数段中都是最高的。由此可见,在双语能力获得方面,新疆中小学少数民族双语教育发挥了一定的作用,但在汉语水平提升方面效果并不理想,接受7年至9年的双语教育在提升学生双语能力方面效果最好。

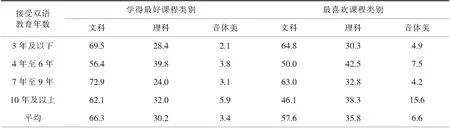

2.课程学习情况改善方面。研究分别统计了接受四个不同年数段双语教育后被调查学生课程学习情况,具体统计结果如表3所示。对最喜欢课程类别与学得最好课程类别进行相关分析,其卡方值为374.184,P值为0.000,可见双语学生喜欢的课程与学得好的课程显著性相关。

表3 被调查双语学生接受不同年数双语教育后课程学习情况

从表3可以看出,文科类课程的学习情况远好于理科类课程的学习情况,双语学生的理科类课程学习效果并不理想。此外,接受4年至6年双语教育的学生喜欢理科类课程并且理科类课程学得好的比例在所有年数段中都是最高的。由此可见,在改善理科类课程学习方面,新疆中小学少数民族双语教育并没有起到明显的作用,相比较而言接受4年至6年的双语教育效果最好。

3.学生成就获得方面。研究分别统计了接受不同年数双语教育后被调查学生的学习成绩情况及过去一年学习成绩提高情况,具体统计结果如表4所示。

表4 接受不同年数双语教育后被调查学生学业成绩

表 4可以看出,被调查双语学生认为自身学习成绩处于“非常好”这一层级及“很好”这一层级的人数比例之和为34.4%,而过去一年里自己的学业成绩有进步情况处于“提高很多”层级和“提高一点”层级的人数比例之和为80.7%。由此可见,虽然大部分双语学生的学习成绩并不很理想,但还是有进步的。此外,接受双语教育在7年至9年的双语学生,其学习成绩处于非常好层次和很好层次的人数是所有年数段中最高的,并且学习成绩提高人数比例也是所有年数段中最高的。由此可见,新疆中小学少数民族双语教育在促进学生进步方面已经发挥了一定作用,但学业成绩现状仍不理想,在学生成就获得方面接受7年至9年双语教育效果最好。

4.两种文化融合方面。研究分别统计了接受不同年数双语教育后被调查学生喜欢电视节目语言类型和喜欢老师上课语言类型,具体统计结果如表5所示。

表5 接受不同年数双语教育后被调查双语学生文化融合情况

表5可以看出,53.3%的被调查双语学生在平时日常生活中两种语言类型的电视节目都喜欢看,表明在日常生活层面两种文化的融合程度比较理想,22.7%的被调查双语学生对老师使用何种语言授课无所谓,表明在学术层面两种文化的融合程度还不理想。接受双语教育年数在7年至9年的学生中,两种语言类型电视节目都喜欢的人数是所有年数段中最高的,对老师上课用何种语言无所谓的人数比例也是所有年数段中最高的。由此可见,在两种文化融合方面,新疆中小学少数民族双语教育在日常层面文化融合方面发挥了一定的作用,但在学术层面文化融合的作用并不理想,接受7年至9年的新疆中小学少数民族双语教育最有利于双语学生在生活和学术层面两种文化的融合。

5.学业态度培养方面。研究统计了接受不同年数双语教育后被调查学生的学业态度情况,具体统计结果如表6所示。

表6 接受不同年数双语教育后被调查双语学生对学业的态度

被调查对象中非常喜欢上学的比例高达42.6%,喜欢的人数比例也有42.3%,表明绝大多数双语学生对学业的态度非常积极。此外,接受双语教育在3年及以下的双语学生中非常喜欢与喜欢上学的比例之和是所有年数段中最高的。可见,在积极学业态度培养方面,新疆中小学少数民族双语教育发挥的作用非常显著,接受双语教育在3年及以下的学生对上学的态度最为积极。

6.双语教育态度积极性培养方面。研究认为对双语教育优点评价数越多、缺点评价数量越少则对双语教育的评价越积极。因此研究分别统计了被调查双语学生对双语教育优缺点的评价及接受不同年数双语教育后被调查双语学生对双语教育优点评价数量、缺点评价数量,综合反映其对双语教育的态度,具体统计结果如表7所示。

表7 被调查双语学生对双语教育的评价

从表7可以看出,在对双语教育优点评价方面,63.2%的被调查双语学生认为双语教育有利于个人的发展,43.4%的被调查双语学生认为双语教育有利于提高教学质量。在对双语教育缺点评价方面,50.5%的被调查者担心双语教育可能会引起本民族语言文字的退化,有44.8%的被调查者认为双语教育会加重学业负担。总体来看,超过半数的学生肯定了双语教育在促进个人发展方面发挥的作用,但对双语教育可能会引起本民族语言文字的退化表示担忧。

7.价值观培养方面。研究分别统计了被调查双语学生今年最大的愿望、长大后的理想和接受不同年数双语教育后喜欢做中国人的原因综合反映学生价值观的获得情况,统计结果如表8表9所示。

表8 接受不同年数双语教育后被调查双语学生愿望理想情况

从表8可以看出,被调查对象的愿望与理想比较集中,且都比较正面积极。接受7年至9年双语教育的被调查学生中,其愿望不再仅限于学习方面的人数比例是所有年数中最高的,其长大后的理想为工作方面的人数比例也是所有年数中最高的。由此可见,接受新疆中小学少数民族双语教育在7年至9年的双语学生愿望最为多样、理想最为明确。

在篇名为《我为什么喜欢做中国人》的作文中考察了被调查双语学生对国家的情感态度,利用质性分析软件Nvivo8.0对612名学生的作文进行了编码分析。

表9 被调查双语学生喜欢做中国人原因统计

通过表9可以看出,被调查双语学生喜欢做中国人的两个最主要原因是民族团结及出生在中国。总体来看,喜欢做中国人的原因中人文环境因素远远多于地理环境因素。

总体来看,在双语学生正确价值观培养方面,新疆中小学少数民族双语教育发挥了比较显著的作用,在个人层面价值观的培养方面接受7至9年的双语教育效率最高,在国家层面价值观的培养方面接受10年及以上的双语教育效率最高。

(三)新疆中小学少数民族双语教育绩效现状测量结果

1.新疆中小学少数民族双语教育是有效的。新疆中小学少数民族双语教育在提升双语能力、促进两种文化融合及树立积极正确的学业态度、双语教育态度及价值观方面是有效的,并且已经产生了一定的效益,但在促进理科类课程学习情况提升及学生学业成就获得方面所发挥的作用不明显。由此可见,实施多年的新疆中小学少数民族双语教育是有效的,回答了很多人关于新疆中小学少数民族双语教育有效性的质疑。

研究也表明,新疆中小学少数民族双语学生的民族语水平还是比较理想的,说明双语教育的实施并不是以牺牲民族语为代价的,并且双语学生的汉语水平与其民族语水平密切相关。此外,新疆中小学少数民族双语教育在促进学生理科类学习情况提升及学生学业成就获得方面发挥的作用还比较有限,以后应该重点关注理科类课程双语教师的教学能力、模式及方法,并且有必要加大这方面培训及研究力度。

2.新疆中小学少数民族双语教育实施7年至9年效率最高。调查研究发现,在积极学业态度和双语教育态度培养方面,接受3年及以下的双语教育效率最高;在改善理科类课程学习情况方面,接受4年至6年的双语教育效率最高;在双语能力培养、学业成就获得、两种文化融合、对坚定双语教育态度培养及个人层面价值观培养方面接受7年至9年的双语教育效率最高;在国家层面价值观培养方面接受10年及以上的双语教育效率最高。综合来看,在目前条件下新疆中小学少数民族双语教育实施7至9年效率最高。

新疆中小学少数民族双语教育是一项长期的复杂工程,很难在短期内看到令人满意的成效,双语学生通常需要接受7年至9年的双语教育才能取得比较理想的效果,因此双语教育的实施需要坚持不懈地努力和付出。此外,双语学生各项能力获得所需的时间并不相同,因此在制定学生发展阶段目标及具体教学目标时各个阶段要有针对性与侧重点。

[1]约翰·斯图亚特·穆勒.逻辑体系[M].郭武军,杨航 译.上海:上海交通大学出版社,2014.15.

[2]加里戈茨.概念界定:关于测量、个案和理论的探讨[M].尹继武 译.重庆:重庆大学出版社,2014.19.

[3]Horold D. Stolovich,Erica J.Keeps. Handbook of Human Performance Technology(2rd Ed.)[M].San Francisco:Jossey-Bass Pfeiffer,1999.7.

[4]刘美凤,方圆媛.绩效改进[M].北京:北京大学出版社,2011.8.

[5]蒋云根,金华.发展中的公共行政[M].上海:东华大学出版社,2011.131.

[6]殷雅竹,李艺.教育绩效评价[J].电化教育研究,2002,(9):20-24.

[7]冯増俊,陈时见.当代比较教育学[M].北京:人民教育出版社,2008.380.

[8]李文长.高校资源配置模式与绩效[M].北京:北京师范大学出版社,2011.4.

[9]温涛,宋乃庆,王煜宇.中国西部农村教育与经济协调发展[M].重庆:西南师范大学出版社,2009.199.

[10]王肃元,姚万禄,付泳.当代中国农村教育发展研究[M].兰州:兰州大学出版社,2006.336.

(责任编辑 张瑞珊 责任校对 肇英杰)

2016-08-16

2010年度国家社会科学基金项目“新疆少数民族地区双语教育绩效及评价指标体系构建的研究”(项目编号:10XMZ0018);2015年度石河子大学人文社会科学中青年人才培养基金项目“新疆中小学少数民族双语教育绩效培训的研究”(项目编号:RWSK15—Y10);2015年度石河子大学高层次人才科研启动项目“‘微时代’远程学习绩效评价指标体系构建研究”(项目编号:RCSX201514)

张红艳(1975—),女,新疆呼图壁人,讲师,博士,主要从事绩效技术及少数民族双语教育研究。

G75

A

1001-5140(2016)06-0163-08