英汉动结构式假宾语现象研究——基于认知转喻的动作链模型阐释

韩 志 毅

(苏州工业园区职业技术学院 国际学院, 江苏 苏州 215123)

英汉动结构式假宾语现象研究

——基于认知转喻的动作链模型阐释

韩 志 毅

(苏州工业园区职业技术学院 国际学院, 江苏 苏州 215123)

本文从英汉两种语言动结构式假宾语结构的共同特点入手,指出假宾语是动词表征的一系列动作过程的施动对象,不同于及物动词的显性受事,假宾语与动词不能形成符合语义的常规搭配,而是间接地受到动词所代表的动作过程的影响,从而导致结果发生。而动词本身则是这一完整动作过程的转喻形式在语言层面的体现,结果短语表征的受事变化,也正是这一动作过程影响的结果,这与Langacker动作链的“施事——工具——受事”的过程类似,而动作过程本身可以视为“工具”的隐喻形式,动作过程以动词的转喻形式体现,由此构建出基于认知转喻的动结构式假宾语结构的动作链图示,对英汉语言中的假宾语结构做出统一解释。

动结构式;假宾语;动作链;认知转喻

假宾语现象在英语和汉语中都存在。从构式语法的角度分析,假宾语结构属于动结构式,假宾语句子与及物动词作谓语动词的动结构式句一样,可以用Goldberg和Jackendoff[1]提出的动词次事件和构式次事件模式进行分析。如在句子“He hammered the metal flat”中,动词和构式两个次事件分别为“He hammered the metal”和“He made the metal flat”。同样,对于假宾语动结构式句,如“Tom sneezed the tissue off the table”,也可以分为动词次事件“Tom sneezed”和构式次事件“Tom made the tissue leave the table”两个次事件。但是,这个句子与第一个句子不同,不及物动词sneeze后边本不应出现宾语的位置,却出现了名词结构“the tissue”,即Simpson[2]所说的“假宾语”。这一现象在汉语动结构式中也不少见,如“他玩脏了衣服”“我笑弯了腰”。在这两个句子中,“玩”和“衣服”、“笑”和“腰”并不能构成语义正常的动宾搭配,“衣服”和“腰”分别是“玩”和“笑”的假宾语。需要注意的是,与英语动结构式不同,汉语动结构式的结果短语往往出现在动词和宾语之间。

对于假宾语现象,国内外很多学者从不同角度做出过论述和解释。如Williams[3]提出的小句分析法,Burzio[4]提出的“赋格动词”概念,都从句法角度解释了假宾语现象; 而王寅[5]则从认知语言学角度阐释了假宾语现象的成因,认为假宾语是在动作、对象和结果三者之间难以周全的情况下临时作出调变而产生的,即当宾语不能从谓语动词获得语义角色时,就会放弃与动词的搭配协调,侧重与其后的结果短语取得语义和语用的一致。我们认为,这些研究虽对假宾语现象有一定解释力,但并没有从根本上阐明假宾语结构的成因。本文尝试从认知语法的动作链概念入手,结合认知转喻相关理论,尝试构建出基于转喻的动作链模式,对英、汉假宾语结构的成因做出较为系统的统一解释。

一、动作链与假宾语结构

(一) 假宾语的特点

动结构式中的假宾语不是主动词分派出的论元角色,也就是说,从语义角度分析,假宾语不能与前面的动词形成正常的显性语义搭配,但在认知层面上,动词却与假宾语所在的结果短语有隐性关联。我们先从下面的英语例子分析:

The dog barked the baby awake.

在这个句子中,baby显然不是bark的论元角色,作为传统语法中不及物动词的bark,是个一价动词,一般只有一个论元,即它的主语,“bark the baby”不是正常的搭配形式。但读者在读到这个句子时并不会由于这种“不当”搭配而出现理解障碍。读者会自动在大脑中将动词“bark”与结果短语“baby awake”建立关联——狗叫发出声音,声音吵醒了孩子。

同样的情况也出现在汉语假宾语结构中:

她哭湿了手帕。

在这个句子中,“手帕”显然不是动词“哭”的受事宾语,但读者会自然地将结果短语“手帕湿了”与动词“哭”联系在一起,即她哭得流了很多泪水,泪水浸湿了手帕。

从以上英、汉两个例子可以看出,动结构式假宾语结构中的动词对其后的假宾语产生了潜在的影响,从而导致了结果短语表达的现象,但这一影响并未体现在句法层面,而是反映在人的认知层面,所以人们才能轻易地理解这样的结构。但是,为什么人的这一隐性认知过程会以假宾语的显性形式出现?下面我们将从认知语法的动作链概念入手,探究认知过程与动作链之间的关联,从而厘清该隐性认知过程与显性语言表达间的关系。

(二) 假宾语结构的动作链模式

物理接触是现实中物体间互动的基本方式,Talmy[6]的动力驱动概念(force dynamics)和Langacker[7]的能量传递概念(energy transmission)都是基于对这些接触的研究所提出的理论。Langacker提出动作链(action chain)的观点,认为物体间能量传递蕴含于动作链之中:作为能量来源的物体为动作链的“头”,从这一源头开始,能量依次向下一个实体传递,直到最后一个实体将能量耗尽不再传递,这最后一个实体,就是动作的“尾”,而能量传递所需要的媒介,即为“工具”。Taylor[8]给出了动作链模型的原型图示:

AG → INSTR → PAT

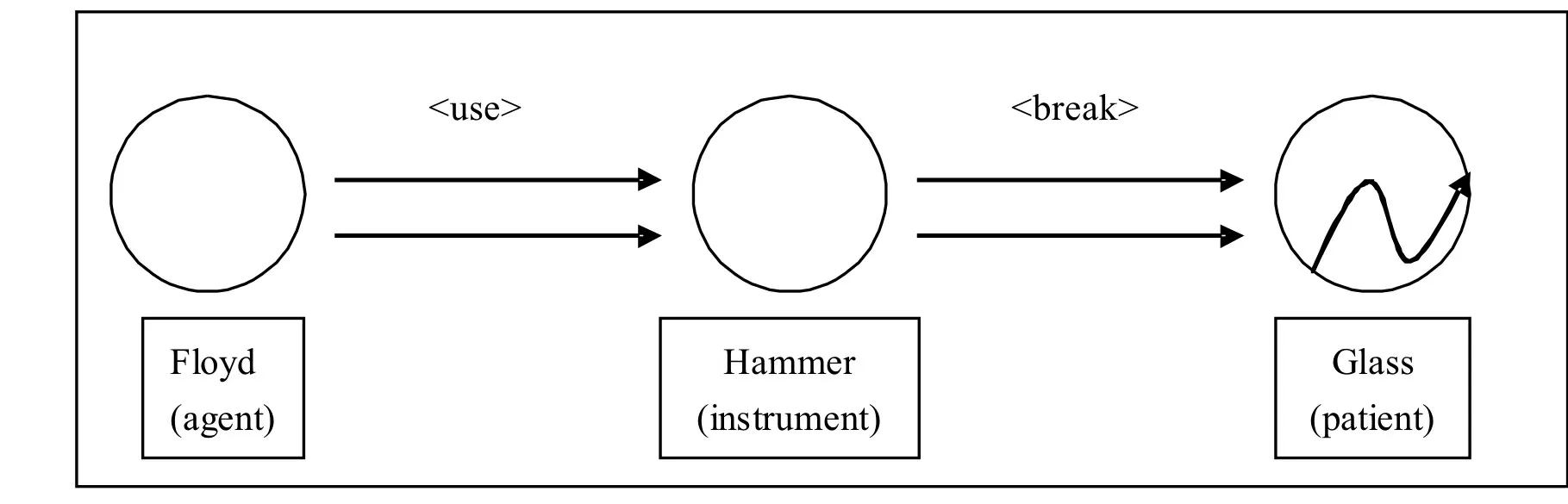

在这一原型图示中,能量传递从施事(AG)开始,通过一个中介实体“工具”(INSTR),最终传递到受事(PAT)。 Ungerer & Schmid[9]以“Floyd broke the glass with a hammer”为例,进一步给出了动作链在语言层面的实现图示(图1):

图1 动作链在语言层面的实现(Ungerer & Schmid)

图1清楚地描述出表征施事的主语Floyd,作为能量来源处于动作链的“头”部,通过使用作为“工具”的hammer,将能量传递到表征受事的宾语glass上,glass受力后发生状态变化,即第三个圆圈中的曲线箭头。在这一图示中,三个圆圈代表的三个成分可以被全部或部分突显,形成不同的句子形式。能量的最终落脚点是作为受事的宾语,并使宾语发生状态变化,这与Goldberg[10]的对动结构式的解释正好契合,她的解释是“动结构式只指在动词所示的动作作用下,会产生一个结果,即会有题元经历一个潜在的状态变化。这些题元在传统上被称为受事”。这里Goldberg没有直接用“宾语”,而使用了“受事题元”的说法,也从侧面佐证了假宾语中表示结果的“宾语”结构,是受事成分,换言之,动结构式中的结果,是受到施事影响而发生。

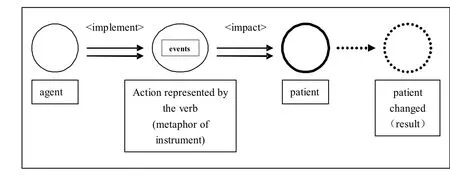

根据前一部分的讨论,我们看到,假宾语结构中的动词对充当假宾语的名词结构产生潜在影响,导致该名词代表的受事发生了状态变化(孩子醒来和手帕变湿),由此可见,该动词表征的动作,与上述动作链中的“工具”所起的作用类似,都是施事用以对受事产生影响的手段,具有相同的意象图式特点,因此假宾语结构中的动词代表的动作,可以视为动作链原型中“工具”的隐喻形式。不过,这一动作对受事产生影响的过程,比使用工具使受事发生变化更复杂,这种影响的形成往往是动作实施后发生的一系列事件的结果,如前例中的“哭”这个动作,就包含了流泪和浸湿两个事件,物理接触是事件过程的一部分。按照这样的思路,我们可以对图1进行修改,给出动结构式假宾语结构的动作链图式(图2):

图2 动结构式假宾语结构的动作链图示

在图2中,施事(agent)通过实施一个动作产生一系列事件,这些事件对受事(patient)产生影响,进而导致受事发生变化,这种变化以动作链末尾的虚线箭头表示。图示中第二个圆圈表示施事实施的动作,该圆圈内的方框表示该动作实施后产生的一系列事件(events)。为了突出动结构式的结果短语,该图示将图1中受事圆圈里的曲线箭头取消,用后边的虚线箭头和虚线圆圈分别表示受事的变化和受事变化后的状态(结果)。由于动结构式对结果的突显,所以表示受事的实线圆圈和表示受事变化的虚线圆圈都用了加粗线进行表示。在动结构式的实际表达中,各成分的突显往往是动态的,为了方便讨论,这里只对结果进行了突显。

在这一假宾语结构的动作链图示中,动词表征的“动作”以原型动作链中“工具”的隐喻形式出现,而施事做出这一动作后相继发生的一系列事件,才最终导致受事发生了变化,从而在句法层面形成结果短语。那么为什么在句法层面却只出现了表征动作的动词,一系列对受事产生影响的事件却没有体现?在接下来的部分里,我们将尝试用认知转喻理论对这一问题做出解释。

二、事态脚本转喻与假宾语结构的动词表征

转喻和隐喻都是我们对世界进行概念化的认知工具。Lakoff & Johnson[11]认为转喻和隐喻一样,不仅构建我们的语言,还构建了我们的思维、态度和行为。Langacker[12]更是将转喻视为一种认知参照点(reference point)现象,将转喻表达描述的实体作为理解目标实体的心理通道。Radden & Kovecses[13]也指出转喻是同一理想化认知模型(ICM)中一个概念实体为另一个概念实体提供心理通道的认知过程。

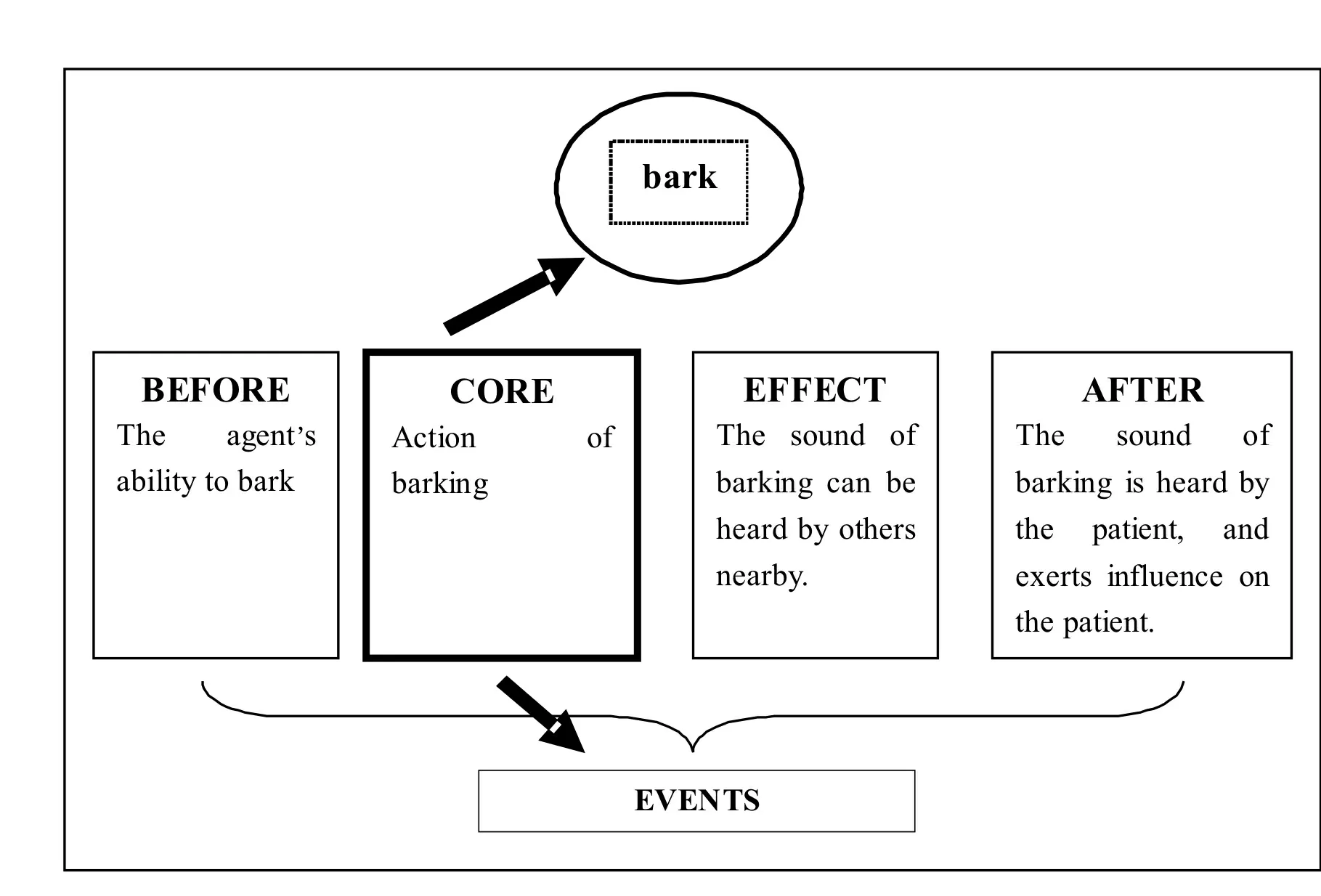

作为转喻研究的焦点之一,转喻的分类也引起很多学者的关注。他们从不同的研究视角提出自己的转喻分类观点。Radden & Kovecses 把转喻分为7类,其中一类是事件转喻,即事件是由众多同时发生或相继发生的子事件组成的,子事件和整件整体间相互代替,形成事件转喻。而这一转喻类型与Panther & Thornburg[14]提出的“事态脚本”转喻异曲同工。Panther & Thornburg[14]将人们在客观世界感知的状态、事件、过程等称为“事态”(State-of-Aaffairs),事态在人脑中形成抽象的“事态脚本”(State-of-Affairs Scenario),该事态脚本由四个部分组成:事态前段(BEFORE)、事态核心段(CORE)、事态效果段(EFFECT)和事态后段(AFTER)。事态前段即事态发生的前提条件,包括动机、能力等;事态核心段指存在的或真实的事态;事态效果段指紧随事态发生的必要结果;事态后段,即事态发生的非必要结果。

根据Radden & Kovecses以及Panther & Thornburg的观点,我们把这一转喻形式用于分析假宾语句“The dog barked the baby awake”中的动词bark所引发的事态,即相继发生的一系列子事件。在事态前段,施事dog显然具备了发出吠叫的能力;在事态核心段中,施事dog发出了吠叫的声音,这是真实的事态;在事态效果段,施事发出的声音将会被周围的人感知到;在事态后段中,吠叫声被“假宾语”听到,并对其产生影响,此时假宾语的受事特征开始突显。由此,“bark”事态包含的4个部分已经清晰。而在语言层面,出现的是表征事态核心段的动词bark,bark实际上是bark引发的整个事态过程的转喻形式。图示如下:

图3 动词“bark”在假宾语句“The dog barked the baby awake”中的事态脚本转喻

在bark引发的事态中,事态核心段作为转喻喻体为整个事态过程的理解认知提供了心理通道,属于“部分代整体”转喻,这一转喻体现在语言层面,就是表征事态核心的动词bark得以突显,出现在句子的谓语动词位置。图3中事态核心段部分用了加粗线框以示和其他事态脚本的区分,图中的圆圈即图2动作链中的“ACTION”,粗线箭头指向动词“bark”,标示动词是转喻形式在语言层面的体现。事态脚本的4个部分与图2动作链的中的“事件”(events)契合(以向下的大括号标示),由事态核心指向“EVENTS”的箭头,正是体现了事件过程的一部分转指整个事件的转喻现象。

三、基于认知转喻的动作链模式对英汉假宾语结构的阐释

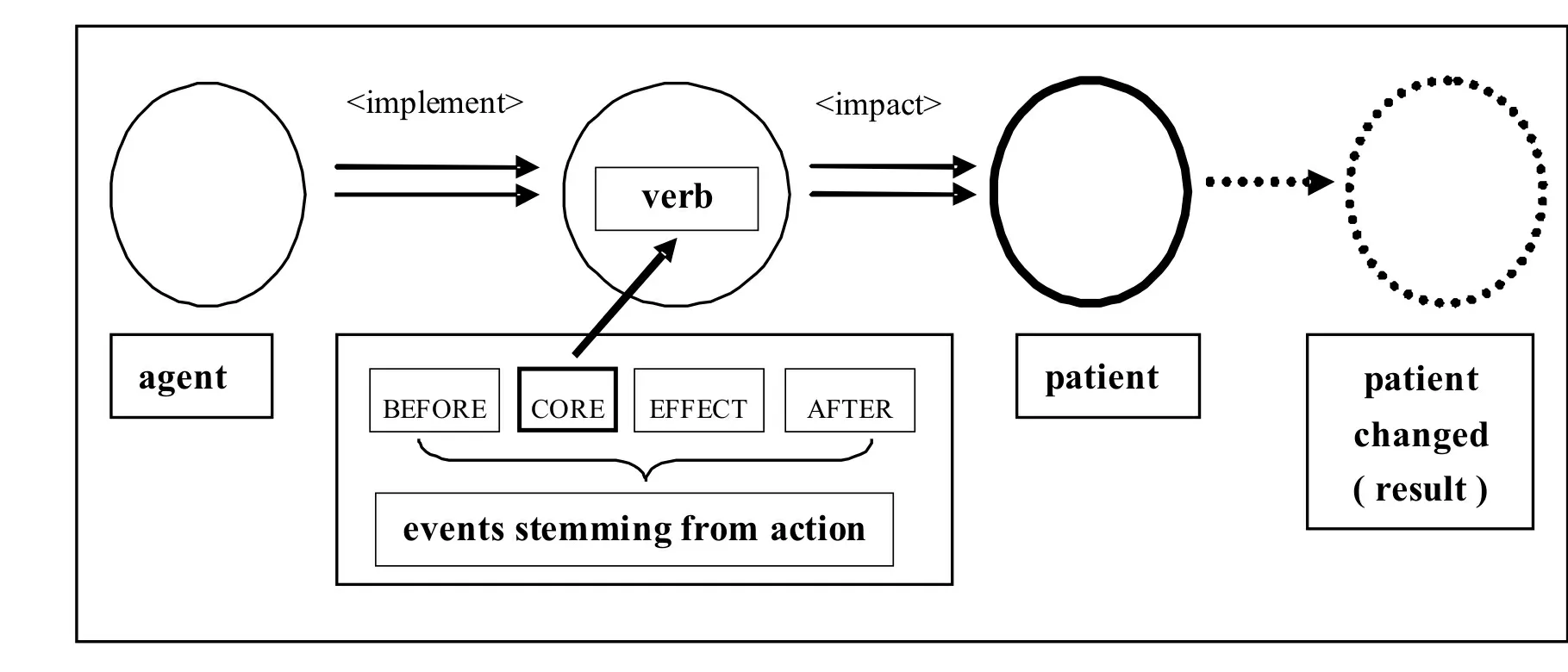

如前所述,假宾语是动词表征的一系列动作过程的施动对象,就这一点而言,假宾语可以被视为 “隐性受事”,与及物动词的显性受事不同,假宾语与动词的关系并不是对应物理接触的常规搭配,而是间接地受到动词所代表的动作过程的影响,从而发生变化,导致一个结果。从这一角度讲,这种物理接触也是隐性的。而动词本身,则是这一完整动作过程(事态脚本的4个部分)的转喻形式(事态核心段)在语言层面的体现,通过突显动词所表征的动作,建立起理解整个动作过程的心理通道。对于结果短语而言,其表征的结果正是受到这一动作过程的影响才得以产生,这与Langacker动作链的“施事-工具-受事”的过程类似,而动作过程本身可以视为工具的隐喻形式,动作过程以动词的转喻形式体现,环环相扣,便可以构建出动结构式假宾语结构的动作链图示。图示如下:

图4 基于认知转喻的假宾语结构的动作链模式

图4在图2的基础上,增加了动词作为事件过程转喻形式的阐释,清晰地表明了事态核心段转指整个事态的转喻过程,从而对假宾语结构做出较为完整的解释。下面我们将分别以英、汉各一个假宾语结构为例,利用此模式做出分析,以进一步验证该模式对假宾语结构的解释力。

在句子“Paul roared himself hoarse”中,不及物动词roar和反身代词himself的搭配在语义上无法接受,受事himself是roar的假宾语。但动词roar本身是一系列动作过程的转喻形式,这一过程以事态脚本的4个部分体现,分别是Paul可以发出吼叫的能力(事态前段);发出吼叫的过程(事态核心段);Paul的喉咙、声带等器官处于紧张和疲劳状态(事态效果段);Paul的发声器官喉咙受到影响(事态后段)。作为这一过程影响的结果,Paul声音变得沙哑了(himself hoarse)。于是在句法层面,就出现了roar与himself的搭配形式。

再看一个汉语的例子。在“他吃圆了肚子”中,动词“吃”和受事“肚子”显然也不是一个语义协调的搭配,“肚子”是“吃”的假宾语。而动词“吃”是一系列动作过程的转喻,这一过程同样包含事态脚本的4个部分:施事“他”吃东西的能力(事态前段);“吃”的动作行为(事态核心段);大量的食物进入肚子里(事态效果段);食物的累积对肚子产生影响(事态后段)。受到这一过程的影响,他的肚子被食物撑“圆了”,这也是结果短语所表达的内容。

通过以上动作链模式分析,我们可以看出,英汉两种语言的假宾语结构,虽然在句法形式上有所不同,但遵循同样的认知机制,其概念化过程也基本相同,两种语言中动词与“假宾语”之间的不协调搭配可以从认知语言学角度做出统一解释。

结语

本文根据动结构式假宾语结构的特点,对Langacker在解释句子结构时提出的动作链模式进行修改,构建出用以解释假宾语结构的动作链模式,又通过分析假宾语动词事态转喻的过程,对动词与受事宾语间的不协调搭配做出阐释,继而形成统一的解释模型。并且通过英、汉两种语言的假宾语结构实例对模型的解释力进行验证。认为英汉两种语言中的假宾语结构的形成遵循相同的认知机制,都可以通过基于转喻的动作链模型进行分析并做出解释。囿于篇幅,本文在实例分析时并没有对英、汉假宾语结构进行详尽分类,但在研究过程中我们发现该模式对绝大部分英、汉假宾语结构都有一定解释力。在今后的研究中,我们会在不断完善解释模式的基础上,努力弥补当前研究留下的这一遗憾。

[1] Goldberg A E,Jackendoff R. The English Resultative as a Fmaily of Constructions[J]. Language,2004,80(3):538.

[2] Simpson J. Resultatives [C].In Lori S L, Malka R H, and Annie Z. Ppaers in Lexical-Functional Grammar. Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1983.

[3] Williams E. Syntax and Semantics [M]. Orlando: Academic Press, 1975:249.

[4] Burzio L. Italian Syntax: A Government-binding Approach [M]. Dordrecht: Reide, 1986:185.

[5] 王寅. 构式语法研究(下卷):分析应用 [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2011:181-182.

[6] Talmy L Toward a Cognitive Semantics [M]. Cambridge, Mass: MIT Press, 2000:409.

[7] Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar, Vol.2: Descriptive Application [M]. Stanford: Stanford University Press, 1991:283.

[8] Taylor J R. Cognitive Grammar [M]. 北京:世界图书出版公司北京分公司, 2013:421.

[9] Ungerer F,Schmid H J. An Introduction to Cognitive Linguistics, Second Edition [M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2008:179.

[10] Goldberg A E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995:180.

[11] Lakoff G,Johnson M. Metaphors we live by [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980:39.

[12] Langacker R W. Reference-point construction [J]. Cognitive Linguistics,1993,4 (1).

[13] Radden G,Kovecses Z. Towards a Theory of Metonymy. In K. Panther & G. Radden (eds.) Metonymy in Language and Thought [M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999:21.

[14] Panther K,Thornburg L. The Potentiality for Actuality metonymy in English and Hungarian [C]. In Panther K, Radden G. Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999.

(责任编辑:高 曼)

10.3969/j.issn.1009-2080.2016.05.024

2016-09-13

2015年度江苏省社科应用研究精品工程外语类课题。

韩志毅(1976-),男,山东济南人,苏州工业园区职业技术学院国际学院讲师,硕士。

H314

A

1009-2080(2016)05-0092-05