牡丹籽油成分、功效及加工工艺的研究进展

王顺利 任秀霞 薛璟祺 张秀新

(中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京 100081)

牡丹籽油成分、功效及加工工艺的研究进展

王顺利 任秀霞 薛璟祺 张秀新

(中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京 100081)

牡丹籽油是一种新型保健食用油脂,2011年被卫生部批准为新资源食品。牡丹籽油中不仅不饱和脂肪酸的含量十分丰富,而且还含有多种药理活性成分,具有较高的营养和医药价值。因牡丹籽油开发利用较晚,其提取和加工工艺还需进一步优化。对20世纪90年代以来国内外在牡丹籽油成分分析及制取工艺等方面的研究现状和最新研究进展进行了总结归纳,综述了牡丹籽油的成分、功效、提取工艺及精炼工艺等研究的现状,分析了牡丹籽油目前研究中存在的问题,并对其开发前景进行了展望,以期为牡丹籽油的后续研究提供理论参考。

牡丹 牡丹籽油 有益成分 提取工艺 精炼工艺

芍药科(Paeoniaceae)芍药属(Paeonia)植物分为3个组,即芍药组、北美芍药组和牡丹组,其中牡丹组是唯一一个均起源于中国的植物[1]。牡丹(Paeoniasuffruticosa)是我国特有的木本名贵花卉,人们按照牡丹的应用价值将其分为观赏牡丹和药用牡丹。观赏牡丹花朵硕大,花型丰富,色泽艳丽,被称为“花中之王”,并被赋予“富贵、安康、幸福、繁荣”等美好的寓意。药用牡丹的发展在我国至少已有2000年的历史,东汉早期医简和《神农本草经》中都有相关记载[2]。牡丹根皮又称丹皮,是常用中药材,具有清热凉血、活血化瘀的功能[3]。牡丹花也可食用,味道独特,营养丰富。牡丹籽为牡丹开花结出的种子,因其繁殖系数和变异系数大,一直是牡丹新品种培育的首选方法。

牡丹籽除了可以用于牡丹新品种的培育,还可以用于提取牡丹籽油。牡丹籽油即是以牡丹籽仁为原料,经过一定的榨取和精炼工艺制成金黄色透明的油。牡丹籽油中富含不饱和脂肪酸,特别是亚麻酸,其含量约为大豆油的10倍[4]。此外,牡丹籽油中还含有多种药理活性物质,具有抗菌消炎、降低血脂、增强免疫力、延缓衰老、防癌抗癌的功效。综上可知,牡丹籽油不仅营养丰富、药用价值高,而且还具有其他食用油不可比拟的优势。2011年3月22日,卫生部发布2011年第9号公告(《卫生部关于批准元宝枫籽油和牡丹籽油作为新资源食品的公告》),将牡丹籽油批准为新资源食品,这为牡丹籽油的食品开发奠定了法律基础。就近20年来关于牡丹籽油成分、功效,榨取及精炼工艺的研究成果进行了综述,旨在为牡丹籽油开发利用提供理论参考。

1 牡丹籽油化学成分研究进展

1.1 牡丹籽油脂肪酸的组成

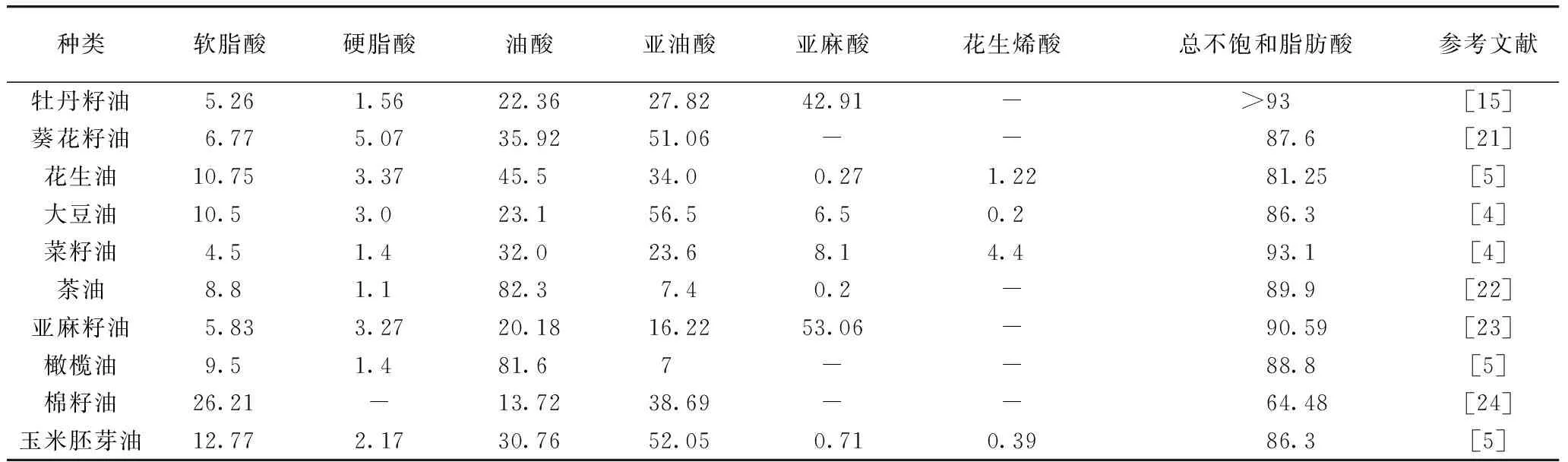

基于对丹皮医药功效的认识,近年来已有不少学者、科研机构和企业在研究牡丹籽油成份方面,展开了大量研究,并开发了其商业价值。牡丹籽油脂肪酸成分见表1,其中亚麻酸含量最高。从提取方法上来看,微波辅助提取的亚麻酸最高;超临界CO2萃取的总不饱和脂肪酸最多。与其他食用油脂肪酸成分比较可知,菜籽油和亚麻籽油的不饱和脂肪酸总量也较高,只是具体组成成分存在差异(表2)。

牡丹籽油中质量分数在1%以上的脂肪酸有亚麻酸、亚油酸、油酸、花生烯酸、软脂酸和硬脂酸。其中,软脂酸和硬脂酸为饱和脂肪酸,亚麻酸、亚油酸、油酸和花生烯酸为不饱和脂肪酸。亚麻酸和亚油酸具有多种生理活性,是2种对人体健康特别重要的必需脂肪酸。牡丹籽油不饱和脂肪酸占总油量的比例为82.81%~93.23%,亚麻酸的含量为32.72%~67.13%,亚油酸的含量为19.09%~34.90%,油酸的含量为15.13%~27.73%。

表1 牡丹籽油中主要脂肪酸成分质量分数/%

注:‘-’表示参考文献中没有列出该项或该脂肪酸含量低于1%,余同。

表2 9种常见食用油主要脂肪酸成分含量/%

通过对9种常见食用油的比较发现,不饱和脂肪酸占其总油量比例最高的是菜籽油和亚麻籽油,分别占93.1%和90.59%,而多数提取方法得到的牡丹籽油不饱和脂肪酸含量均与菜籽油和亚麻籽油接近(表1和表2)。进一步比较表明,菜籽油中的不饱和脂肪酸主要是油酸和亚油酸;亚麻籽油中的不饱和脂肪酸主要是油酸和亚麻酸。而在牡丹籽油中,亚麻酸含量最高,可达到67.13%,并且两种人体必需脂肪酸(亚油酸和亚麻酸)总和均大于菜籽油和亚麻籽油。

研究表明:亚麻酸具有降低血脂、血糖、血压,增强免疫力,防癌,保护视力,提高记忆力,抗氧化、延缓衰老,抗心脑血管疾病和减肥的功能[25-34];亚油酸具有抗动脉粥样硬化、减肥和免疫调节等功能[35-38],并且,可作为功能性化妆品助剂协助活性成分透过皮肤角质层使活性成分顺利达到表皮层及真皮层[39-40]。

鉴于不饱和脂肪酸是人体必需的脂肪酸,具有明显的生理活性作用,能够保证细胞的正常生理功能。而牡丹籽油中2种人体必需不饱和脂肪酸含量最高,因此,牡丹籽油达到了健康食用油的标准,符合健康膳食结构要求。

1.2 牡丹籽油中的其他活性成分研究

易军鹏[41]利用硅胶柱层析、核磁共振谱和质谱、气象色谱-质谱联用等方法,成功鉴定出牡丹籽油中的13个化合物,即齐墩果酸、常春藤皂苷元、山奈酚、12,13-dehydromicromeric acid、木犀草素、柯伊利素、芹菜素、反式葡根素、反式白藜芦醇、顺式葡根素、豆甾醇、β-谷甾醇、和β-胡萝卜苷。随后高婷婷[5]采用气象色谱-质谱联用技术,利用NIST98标准谱库检索,结合人工图谱,得到了另外11个化合物,即9-十七醇、5-甲基-3-庚炔、8-十六醇、2,6-二甲基-4-丙基-4-庚醇、三甲基环己基酯、2,6-二甲基-4-丙基-4-庚醇、9-十七醇、8-十六醇、鲨烯、2-十五烷醇、过氧化月桂酰,其所占比例分别为0.08%,0.24%,0.12%、0.04%、0.34%、0.10%、0.04%、0.24%、0.12%、0.33%、0.34%。何春年等[42]采用硅胶、ODS及Sephadex LH-20等柱色谱进行分离,通过理化常数和波谱分析鉴定化合物的结构,得到芍药苷、氧化芍药苷、8-去苯甲酰艾药苷、木犀草素、芹菜素、苯甲酸等13个化合物。

此外,Sarker和Pensri[43]研究表明,牡丹籽中还含有其他药理活性物质,如芪类和黄酮类。最新研究表明,牡丹籽油中抗氧化剂维生素E的含量也较高,约为32 mg/100 g[5]。

牡丹籽油不仅人体必需不饱和脂肪酸含量较高,而且还含有某些活性物质,尽管这些活性物质不是牡丹籽油的主要成分,但对于牡丹籽油独特的生理活性是不可缺少的。这些活性物质使牡丹籽油具有增强免疫力,提高记忆力,降低血糖和血脂,保护肝脏,抗肿瘤,抗氧化衰老等药用和保健价值。

1.3 牡丹籽油中的微量元素组成

翟文婷等[44]以优级纯硝酸为介质,对供试牡丹籽油样品经湿法消化处理后进行ICP-MS测定。结果表明:牡丹籽油中微量元素以Ca和Na的含量较高,二者含量均在150 mg·kg-1左右;Fe、K、Zn和Mg的含量均在20~60 mg·kg-1之间;Cu的含量最低,为0.73 mg·kg-1;而Pb、Hg、As、Cr、Cd等人体非必需元素的含量均在检出限以下(0.02 mg/kg)。微量元素几乎参与人体全部生理过程,具有重要的生物学作用、生理功能及临床诊断和治疗价值,牡丹籽油中微量元素含量也较高,由此可见,牡丹籽油还具有新的药用与食用价值。

2 牡丹籽油功能研究进展

2.1 毒理学研究

食品安全关系到人民健康。食品毒理学评价则是针对某种食品的食用安全性展开的评价。牡丹籽油作为一种新资源食品必须按照法规标准的要求严格执行食品毒理学评价程序,客观科学地评价其安全性。近年来,已有一些学者开展了牡丹籽油毒理学研究。周海梅等[45]通过小鼠的急性毒性试验和大鼠长期毒性试验评价牡丹籽油的毒理学安全性,结果显示牡丹籽油没有明显的毒性反应。朱文学等[46]在此研究的基础上,又增加了小鼠亚急性毒性试验和遗传毒性试验,系统评价了牡丹籽油的安全性,结果显示:在亚急性毒性试验期间,牡丹籽油对实验大鼠无明显毒性作用;遗传毒性试验结果也表明牡丹籽油无遗传毒性。王芸[8]在上述研究的基础上又增加了一个致畸试验,结果显示,牡丹籽油对大鼠母体和胎仔均未表现出胚胎毒性和致畸效应。

按照国家食品安全相关法规要求,还应该对牡丹籽油进行致癌性试验评价和严格的长期慢性毒性试验以确保的食品安全性。

2.2 保护肝脏作用

肝损伤是由各种肝脏疾病所产生的病变结果。临床上造成急性肝损伤的原因主要有过量摄入酒精、食物添加剂、误服有毒食物、服用药物不当、病毒感染、放射线损伤等。研究表明,牡丹籽油中含有保护肝脏的齐墩果酸和山奈酚活性物质。试验表明,牡丹籽油对小鼠急性肝损伤有显著的保护作用,适量摄入牡丹籽油可以保护肝细胞免受化学性损伤[28]。

2.3 抗氧化作用

油脂中含有不饱和脂肪酸,在其制备、加工和储存的过程中,不饱和双键容易被氧化,进而生成不同氧化程度的过氧化物。油脂中过氧化物的含量是初步评价油脂抗氧化作用的指标。张萍[6]通过研究发现掺杂了牡丹籽油的花生油中过氧化物的含量明显少于纯花生油,而且过氧化物的多少与加入牡丹籽油的量成反比,说明牡丹籽油具有一定的抗氧化作用。

DPPH是一种稳定的有机自由基,DPPH自由基清除能力是反映抗氧化活性的经典指标之一。翟文婷等[9]对牡丹籽油进行体外抗氧化活性评价,结果显示供试牡丹籽油对DPPH自由基具有较强的清除能力,具有良好的抗氧化潜力。亚铁离子诱导的过氧化体系是由亚铁离子与过氧化氢组成的体系,它以亚铁离子作为催化剂,用过氧化氢进行化学氧化,进而生成强氧化性的羟基自由基。亚铁离子诱导的过氧化体系是评价油脂抗过氧化能力的重要指标。史国安等[17]采用DPPH法和亚铁离子诱导的过氧化体系两种方法,以油酸为对照,研究了压榨法和超临界CO2萃取法2种工艺提取的牡丹籽油清除DPPH自由基和抗脂质过氧化能力的差异,结果表明三者对DPPH抑制率均随着时间的延长先急剧增加而后趋于平稳,超临界油清除DPPH自由基的能力明显高于压榨油;而经亚铁离子诱导的脂质过氧化程度则低于压榨油,说明超临界油中丰富的抗氧化剂发挥了重要作用,对不饱和脂肪酸的过氧化起到了一定的抑制。

2.4 降血糖和降血脂作用

高血压、高血脂、高血糖是一种常见病。牡丹籽油中含有亚麻酸、甾醇、齐墩果酸等活性成分,这些活性成分具有降血糖和降血脂的功效。王芸[8]以高脂模型大鼠为研究对象,研究牡丹籽油对动物血脂水平的影响,结果显示,牡丹籽油具有明显的降血脂作用,可作为辅助降血脂的新食品资源。董振兴等[30]在此基础上,观察牡丹籽油对糖尿病小鼠及小鼠糖耐量的影响,结果发现牡丹籽油不仅可以显著降低高脂血症大鼠的血脂水平,同时还具有降低糖尿病小鼠血糖、改善正常小鼠糖耐量的作用。

2.5 防晒作用

紫外线的分类有UVA、UVB、UVC和UVD。其中UVC因为波长较短,在大气中就已经被臭氧层吸收、散射了,所以无法到达地面。UVB的波长居中,仅能达到肌肤的表皮。UVA波长较长,在320~420 nm之间,具有很强的穿透力,会深入肌肤的深层,伤害肌肤的真皮层,破坏胶原蛋白、弹性纤维组织等皮肤内部的微细结构而造成肌肤老化。

张萍[6]研究发现,牡丹籽油在200~420 nm波长区间有强吸收峰,恰好能够有效吸收波长320~420 nm的UVA,因此具有一定的防晒美白功效。高婷婷等[20]通过测定牡丹籽油与葵花籽油、花生油、油茶籽油、玉米油的紫外吸光度,发现牡丹籽油对310~370 nm 波长紫外光线的吸光强度明显高于同浓度的其他4种植物油。因此,牡丹籽油具有较强的抗紫外辐射损伤能力和较好的防晒功效,可以用于护肤品的研发。

3 牡丹籽预处理工艺的研究进展

剥壳工序是油料加工中预处理工段的一个重要工艺环节。由于牡丹籽油产业起步较晚,缺乏相关产品加工技术和装备,脱壳工作几乎全部由手工完成,大大增加了加工成本。目前,关于牡丹籽破壳机械的研究还很少。国内对于核桃、银杏、板栗、洲坚果等干、坚果的力学特性及破壳性能进行了大量的试验研究,核桃破壳取仁方法中,化学腐蚀法在实际操作中不好控制、仁易受到腐蚀、处理不好还会造成对环境的污染;真空破壳取仁法和超声波破壳法设备昂贵、破壳成本高且破壳效果不够理想;离心碰撞式破壳法破壳效果好,但是容易使果仁破碎,因此在核桃破壳中应用比较少。定间隙挤压破壳则是目前比较好的一种核桃破壳取仁方法。牡丹蓇葖果包含外果皮和种籽,与核桃相似的是牡丹外果皮有毛、较坚硬,与其不同的是牡丹种籽非常坚硬,不容易被破碎,因此可采用离心碰撞式和定间隙挤压式2种方法对牡丹蓇葖果进行破壳处理。

4 牡丹籽油提取工艺的研究进展

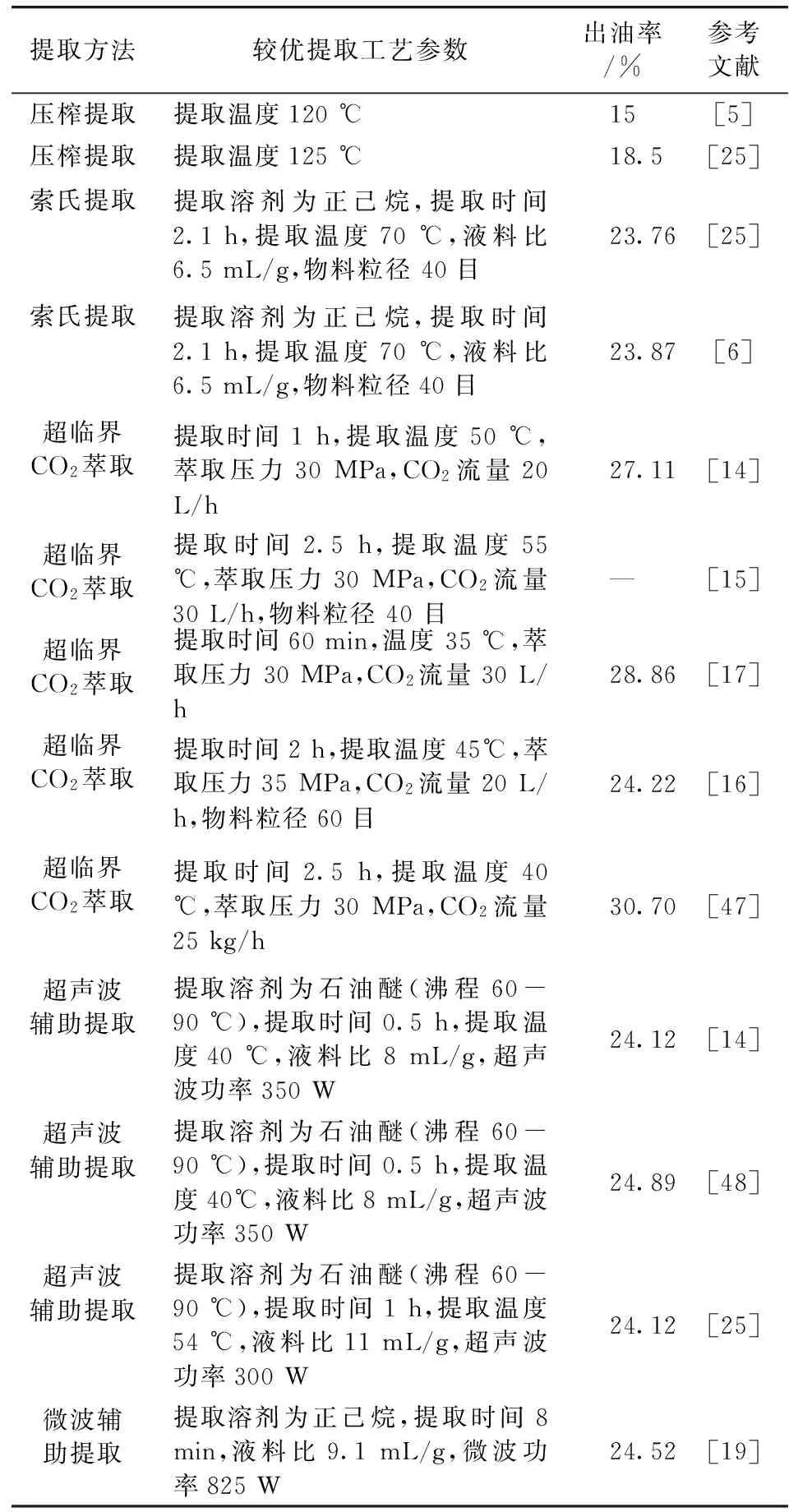

牡丹籽油提取的常用的方法主要有5种:压榨提取、索氏提取、超临界CO2萃取、超声波辅助提取和微波辅助提取。每种方法的出油率也各有差异,表3比较了不同提取方法对牡丹籽油出油率的影响,同时也总结了不同方法的最优参数。总体而言,索氏提取、超临界CO2萃取法、超声波辅助提取方法、微波辅助提取法出油率均高于压榨法提取。压榨提取出油率为15%~18.5%,索氏提取出油率为23.76%~23.87%,超声波辅助提取方法、微波辅助提取法出油率均在24%~25%之间,而超临界CO2萃取法出油率能达到27%以上。从提取时间来看,最短的为微波辅助提取法,仅需要8 min,超声波辅助提取方法需要0.5~1 h,超临界CO2萃取法需要1~2.5 h,索氏提取需要2 h以上,而压榨提取则需要更长的提取时间。

表3 牡丹籽油不同提取方法出油率及最优参数比较

注:‘—’表示参考文献中没有列出该项。

综合出油率和提取时间,可初步确定提取牡丹籽油的较优工艺为超临界CO2萃取法、微波辅助提取法和超声波辅助提取方法。此外,将来还需要通过评价不同提取工艺所得油脂的品质来进一步确定最优提取工艺。

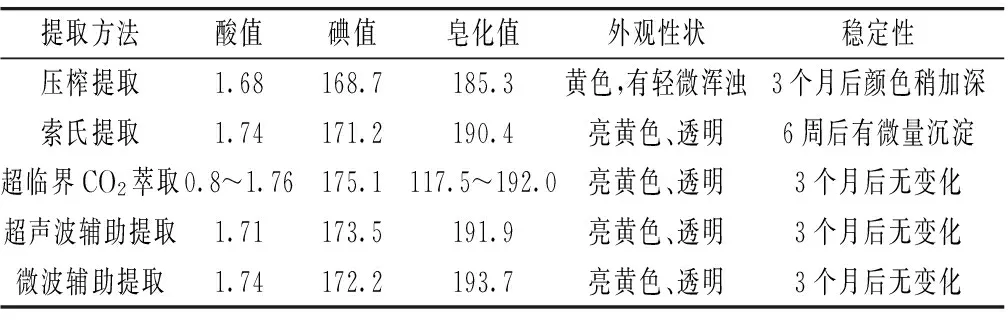

酸值、碘值、皂化值、外观性状和稳定性是衡量油脂品质的重要指标。酸值为评价油脂酸败程度的指标,指油脂中游离脂肪酸的含量。游离脂肪酸的存在导致油脂易氧化,从而大大降低了油脂的品质。因此,油脂中酸值越高,油脂品质越差。碘值是油脂不饱和程度的特征指标。皂化值是指1 g油脂完全被皂化所需要的KOH的质量(mg)。其大小与油脂脂肪酸的分子质量有关,它直接体现了各种脂肪酸的平均分子量。表4总结了不同提取工艺所得牡丹籽油的主要品质指标[6,25]。

表4 不同提取工艺得到牡丹籽油主要理化指标

从表4中可以看出,用索氏提取、超临界CO2萃取法、超声波提取法和微波提取法提取出来的牡丹籽油外观性状比较接近,均为亮黄色、透明的油状液体。超临界CO2萃取法、超声波提取法和微波提取法的提取出来的牡丹籽油稳定性较好,放置3个月后均无变化,索氏提取法提取出来的牡丹籽油稳定性次之,6周后有微量沉淀。而压榨提取外观性状和稳定性都较差:颜色呈黄色,有轻微的浑浊,放置3个月后颜色便开始出现轻微地加深。比较不同提取工艺所得牡丹籽油的酸值、碘值和皂化值发现,并无较大差异。因此超临界CO2萃取法、超声波提取法和微波提取法可作为未来牡丹籽油提取的主要方法。

综合表1、表3和表4,超临界CO2萃取法出油率最高,微波辅助提取法提取时间最短。另外,超临界CO2萃取法和微波提取法在所得油脂品质方面优于超声波提取法。因此目前牡丹籽油首推的提取方法为超临界CO2萃取法。

5 牡丹籽油精炼工艺的研究进展

油脂的精炼工艺主要包括水化脱胶、碱炼脱酸、吸附脱色、蒸馏脱臭等步骤。通过索氏提取、超临界CO2萃取法、超声波提取法和微波提取法提取出来的牡丹籽原油为亮黄色透明状、无异味,因此其精炼工艺较简单。水化脱胶是指在一定温度下用水除去毛油中所含有的磷脂和蛋白质等胶体杂质,其原理是利用磷脂等胶溶性杂质吸水膨胀形成胶体微粒,然后胶体微粒相互凝结形成胶粒,进而形成胶团,最终从油脂中沉淀析出。影响水化脱胶的工艺参数主要有温度、加水量和水化的时间。提高水化脱胶的温度,可以降低油脂黏度,这使得水化后的油脂和油脚比较容易分离,水化脱胶温度一般保持在50 ℃以上。但过高的水温会引起油脂氧化,进而影响油脂的品质。另外,水温太高也不利于磷脂的沉淀,从而影响操作。水化终温一般不能高于80 ℃,加水温度应和油温基本相同[12]。张萍[6]对牡丹籽油水化脱胶工艺加水量进行单因素试验,发现采用4%的加水量时油脂水化完全,可作为牡丹籽油的水化条件。

脱酸是精炼工艺中影响油脂损耗与产品质量之关键工序。油脂脱酸主要是除去非三甘油酯物质和游离脂肪酸。脱酸的方法很多,碱炼脱酸法是其中之一,其原理是加入氢氧化钠以中和油脂中的游离脂肪酸。碱炼脱酸法具有脱酸速度快、高效等优点,适用于各种低酸值的油脂。牡丹籽油酸值较低,运用高温淡碱法对牡丹籽原油进行脱酸,酸值由1.66 mL/g降至0.33 mL/g,脱酸效果较好[12]。

天然油脂因为混有油溶性的色素而带有色泽。脱色在油脂精炼过程中是比较重要的一步,其目的在于去除色素、皂粒、胶质、微量金属和各种油脂氧化产物。白喜婷等[12]发现牡丹籽油采用活性白土二次脱色效果较好,脱色率高,所得产品油透明澄清、颜色为淡黄色,并且脱色过程使过氧化物含量降低,同时也使磷脂含量降到很低水平。张萍[6]研究发现,吸附脱色工艺的最优参数为加白土量4%,温度60 ℃,时间20 min,其中温度对脱色工艺的影响最大,加土量次之,时间影响最小。脱臭是精炼工艺的最后一步,它的主要目的是去除影响油的气味、滋味的物质。白喜婷等[12]采用水蒸汽蒸馏法对牡丹籽原油进行脱臭,得到的成品油无异味、颜色透明澄清。

综合牡丹籽油精炼工艺的研究可知,目前比较理想的精炼工艺为:采用水化法脱胶,脱胶温度保持在50~80 ℃之间,加水温度和油温基本相同,加水量为4%;采用高温淡碱法脱酸;采用活性白土二次吸附脱色,加土量为4%,脱色温度为60 ℃,脱色时间为20 min;采用水蒸汽蒸馏法脱臭。

6 牡丹籽油储存研究进展

因为牡丹籽油富含不饱和脂肪酸在其储存的过程中,不饱和脂肪酸容易和空气中氧发生反应,生成低分子质量的有机酸和醛酮类物质,从而降低油脂的营养价值。影响储藏稳定性的因素主要有空气中的氧、储存温度、光照和储存时间等。高婷婷[5]研究发现牡丹籽油的最佳储藏条件为低温2 ℃、避光。李静等[49]以超临界CO2萃取的牡丹籽油为研究对象,以过氧化值和硫代巴比妥酸值为评价指标,考察了温度、光照、空气及抗氧化剂对牡丹籽油氧化稳定性的影响。结果表明:温度、光照、空气均可加速牡丹籽油的氧化,其中温度的影响程度最大,光照次之,这两者均能显著影响牡丹籽油氧化稳定性,而空气对牡丹籽油氧化稳定性的影响程度相对较小。

另外,大量研究表明在油脂中添加天然抗氧化剂可以增加油脂稳定性,从而延长储存时间。李静等[50]以过氧化值和硫代巴比妥酸值为评价指标,采用schaal烘箱法,考察了茶多酚、二氢杨梅素、维生素E和迷迭香4种天然抗氧化剂及2种增效剂(抗坏血酸和柠檬酸)对牡丹籽油氧化稳定性的影响。结果表明:在牡丹籽油体系中,0.02%茶多酚、0.02%二氢杨梅素抗氧化效果较为理想。由于柠檬酸和抗坏血酸是茶多酚、二氢杨梅素复合抗氧化剂以及茶多酚抗氧化剂的良好增效剂,其协同抗氧化作用显著,且抗坏血酸的效果优于柠檬酸,因此在0.01%茶多酚和0.01%二氢杨梅素中添加0.01%抗坏血酸的复合抗氧化剂能显著减缓牡丹籽油的氧化速度,可使牡丹籽油在20 ℃时的预期储存时间由1.4个月延至12个月[76]。

理想的牡丹籽油储存条件为:低温2 ℃、避光,同时添加0.01%茶多酚、0.01%二氢杨梅素和0.01%抗坏血酸的复合抗氧化剂。此种储存方法在普通家庭中完全可以满足。

7 展望

牡丹籽油含有丰富的不饱和脂肪酸,其亚麻酸含量比目前主要的食用油高得多。亚麻酸为人体必需脂肪酸,人体自身不能合成[13]。鉴于亚麻酸具有重要生理活性和人体普遍缺乏的现状,联合国粮农组织1978年宣布将其作为人类食物中必需成分[51]。除了丰富的不饱和脂肪酸,牡丹籽油中还含有多种药理活性物质,这些物质具有抑菌、抗病毒、消炎、抑制肿瘤、抗氧化、淡斑、防晒等作用,使得牡丹籽油不仅可以加工成为具有高营养价值的食品,而且其在医疗、化工以及美容化妆品产业上也具有广阔的开发前景。但是,目前牡丹籽油开发利用还刚刚起步,还存在一些问题。

牡丹籽出油率低。目前牡丹籽油的提取工艺主要有5种,其中较好的有:超临界CO2萃取法、微波辅助提取法和超声波辅助提取方法,然而这3种方法的出油率均在24%~31%之间,远低于常见食用油[52-54]。可能与牡丹种子种皮坚硬、粉碎难度较大有关。粉碎难度大可能会影响粉碎程度并延长粉碎时间,粉碎后物料粒径较大会降低萃取效率,粉碎时间的加长可能会造成较多的不饱和脂肪酸在粉碎的过程中被破坏,进而降低牡丹籽油的品质和出油率。另外,牡丹籽粗脂肪酸质量分数为29.38%[17],高于小麦胚芽(9%~15%)和大豆(20%)[55],低于花生(51.56%)[56]和葵花籽(51.1%)[57],这说明牡丹脂肪酸含量处于中等水平,可能会影响其出油率,但不是主要因素。为提高牡丹籽油出油率,实现其工业化大规模生产,首先要从粉碎牡丹种子的工艺入手,深入研究,不断优化,既要增加物料细度又要缩短粉碎时间,同时还要尽量保证不饱和脂肪酸在种子粉碎以及整个提取过程中不被破坏。在此基础上加强整个牡丹籽油榨取工艺及其评价体系的研究,逐渐形成完善的牡丹籽油的榨油体系。

如何防止牡丹籽油的氧化酸败。牡丹籽油主要成分为不饱和脂肪酸,在牡丹籽油提取过程中可能会因为机械或高温高压等原因造成牡丹籽油中不饱和脂肪酸被破坏,产生大量游离脂肪酸,而游离脂肪酸很容易被氧化致使油脂品质降低。因此需要开展相关研究以保证牡丹籽油的稳定性。根据目前研究结果,笔者认为在提取牡丹籽油的过程中需要控制好温度、压强以及机械强度等条件,并将酸值作为一个重要的检测指标,逐步检测,逐步优化。同时成品牡丹籽油的储存问题也会涉及到氧化腐败的问题,后续还需加强这方面的研究,使家庭可以很容易储存牡丹籽油。

培育油用牡丹新品种。目前用于工业产油的牡丹主要为凤丹和紫斑牡丹。将来应加强油用牡丹新品种的培育,特别是培育出一些抗逆较强、结实率和出油率较高的牡丹新品种。生长在西藏东南部藏布峡谷的大花黄牡丹植株生长健壮、种子大、抗寒性强,可将其作为油用牡丹新品种培育的亲本,与紫斑牡丹或凤丹杂交,不断选育得到抗寒性较强、结实率高、适合高山或贫瘠土地种植的油用牡丹新品种,带动中国高山、土壤贫瘠地区的经济发展。另外,分布于云南省的紫牡丹和黄牡丹的生境海拔高度均在2 300 m以上,也具有较强的抗寒性,也可尝试将其作为育种亲本,选育适合云南四川地区种植的油用牡丹新品种。高山、贫瘠土壤种植油用牡丹不仅不与主要粮食作物争抢土地,又可以美化环境、增加人们收益,是中国未来的新型作物。

目前,牡丹籽油还处于低值单调低水平的利用阶段,深加工研究较少,应该针对牡丹籽油的食用营养价值、药用保健作用以及美容养颜的功效对其进行深度开发,将其加工成高附加值的食品、保健品或者化妆品。

[1]李保印,周秀梅,蒋细旺,等.牡丹种及品种亲缘关系的分子生物学研究进展[J].河南农业大学学报,2008,42(1):121-126

[2]李嘉珏.中国牡丹与芍药[M].北京:中国林业出版社,1999

[3]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2005:119

[4]巫淼鑫,邬国英,韩瑛,等.6种食用植物油及其生物柴油中脂肪酸成分的比较研究[J].中国油脂,2003,28(12):65-67

[5]高婷婷.牡丹籽油成分分析及储藏条件研究[D].北京:北京林业大学,2012

[6]张萍.牡丹籽油的制备、纯化、成分分析以及功效评价[D].北京:首都师范大学,2009

[7]戚军超,周海梅,马锦琦,等.牡丹籽油化学成分GC-MS分析[J].粮食与油脂,2005,11:22-24

[8]王芸.牡丹籽油营养成分及功能作用的研究[D].济南:山东大学,2012

[9]翟文婷,朱献标,李艳丽,等.牡丹籽油成分分析及其抗氧化活性研究[J].烟台大学学报:自然科学与工程版,2013,26(2):147-150

[10]周海梅,马锦琦,苗春雨,等.牡丹籽油的理化指标和脂肪酸成分分析[J].中国油脂,2009,34(7):72-74

[11]刘建华,程传格,王晓,等.牡丹籽油中脂肪酸的组成分析[J].化学分析计量,2006,15(6):30-31

[12]白喜婷,朱文学,罗磊,等.牡丹籽油的精炼及理化特性变化分析[J].食品科学,2008,29(8):351-354

[13]李晓青,刘庆华,刘炤,等.不同地区凤丹种子含油率和脂肪酸组成分析[J].中国观赏园艺研究进展,2013:6-9

[14]王昌涛,张萍,董银卯.超临界CO2提取牡丹籽油的工艺以及成分分析[J].中国粮油学报,2009,24(8):96-99

[15]赵阳,唐培宇,路英军.超临界CO2萃取牡丹籽油及其应用[J].黑龙江科技信息,2013,17:130-130

[16]易军鹏,朱文学,马海乐,等.牡丹籽油超临界二氧化碳萃取工艺[J].农业机械学报,2009,40(12):146-148

[17]史国安,郭香凤,金宝磊,等.牡丹籽油超临界CO2萃取工艺优化及抗氧化活性的研究[J].中国粮油学报,2013,28(4):47-50

[18]易军鹏,朱文学,马海乐,等.牡丹籽油超声辅助提取工艺优化及其GC-MS分析[J].食品工业科技,2009,8:198-201

[19]易军鹏,朱文学,马海乐,等.响应面法优化微波提取牡丹籽油的工艺研究[J].食品科学,2009,14:99-104

[20]高婷婷,王亚芸,任建武.GC-MS法分析牡丹籽油的成分及其防晒效果的评定[J].食品科技,2013,38(6):296-299

[21]张坤,朱凤岗,柳仁民.葵花籽油的超临界CO2流体萃取及其GC/MS分析研究[J].山东农业大学学报:自然科学版,2006,36(4):512-516

[22]廖书娟,吉当玲,童华荣.茶油脂肪酸组成及其营养保健功能[J].粮食与油脂,2005,6:6-9

[23]任海伟,李雪,唐学慧.亚麻籽粒及其油脂的特性分析与营养评价[J].食品工业科技,2011,6:143-145

[24]回瑞华,侯冬岩,李铁纯,等.棉籽油中脂肪酸不同的酯化方法与气相色谱-质谱分析[J].质谱学报,2005,26(2):90-92

[25]徐继取.亚麻酸对高脂大鼠血脂影响及促进肝脏SR-BI表达机制研究[D].武汉:华中科技大学,2006

[26]董振兴,彭代银,宣自华,等.牡丹籽油降血脂、降血糖作用的实验研究[J].安徽医药,2013,17(8):1286-1289

[27]Berry E M,Hirseh J.Does dietary linolenic acid influence blood pressure[J].American Journal of Clinical Nutrition,1986,44(3):336-340

[28]姚思宇,赵鹏,李彬,等.α-亚麻酸对小鼠免疫功能影响的实验研究[J].中国热带医学,2007,7(3):334-337

[29]曹景玉,吴力群,郭卫东,等.ω-多不饱和脂肪酸对肝癌细胞生长抑制的作用及机制[J].中国普通外科杂志,2009,18(2):150-155

[30]徐章华,邵玉芬.α-亚麻酸对大鼠行为、视网膜及肝脑脂肪酸构成的影响[J].中国公共卫生,2002,18(3):301-303

[31]田枫,齐晓旭,郑振辉.α-亚麻酸对大鼠学习记忆功能和海马神经元的影响[J].中国老年学杂志,2009,29(6):664-666

[32]朱保忠,李琳.α-亚麻酸与抗氧化剂联用对果蝇寿命及小鼠抗氧化能力的影响[J].中国组织工程研究与临床康复,2008,12(7):1264-1267

[33]杨倩.亚麻酸新资源及其抗血栓作用研究[D].西安:第四军医大学,2008

[34]王彦武,赵鹏,刘荣珍,等.α-亚麻酸减肥功能的实验研究[J].中国热带医学,2005,5(4):863-864

[35]Ip C,Singh M,Singh M,Thompson H J,Scimeca J A.Conjugated linoleic acid suppresses mammary carcinogenesis and proliferative activity of the mammary gland in the rat[J].Cancer Research,1994.54(5):1212-1215

[36]张根旺,杨天奎,郭铮.生物活性物质共轭亚油酸(CLA)的研究-CLA的生理活性和应用前景[J].中国油脂,2000,25(6):13-16

[37]昊冀华,裘爱泳.共轭亚油酸对小白鼠身体组成的影响[J].中国油脂,2002,27(4):55-55

[38]阮征,吴谋成,胡筱波,等.多不饱和脂肪酸的研究进展[J].中国油脂,2003,28(2):55-59

[39]杨素娟,郭燕世.油酸对消炎痛引起的胃粘膜损伤大鼠胃粘液分泌的影响[J].生理学报,1985,37(6):532-538

[40]郭燕世,杨素娟,王志均.花生油及油酸对消炎痛引起的大鼠胃粘膜损伤的保护作用[J].生理学报,1955,37(3):229-234

[41]易军鹏.牡丹籽化学成分分析与牡丹籽油提取工艺研究[D].镇江:江苏大学,2009

[42]何春年,肖伟,李敏,等.牡丹种子化学成分研究.中国中医杂志,2010,6:1428-1431

[43]Sarker S D W,Pensri D L.Identification and ecdysteroid antagon is tactivity of three resveratrol trimers(suffruticosols A,B and C)from Paeonia suffruticosa[J].Tetrahedron,1999,55:513

[44]翟文婷,朱献标,李艳丽,等.牡丹籽油对小鼠急性肝损伤的保护作用[J].中国油脂,2013,38(11):43-45

[45]周海梅,马锦琦,杨志勇,等.牡丹籽油对大、小鼠的毒性试验[J].毒理学杂志,2009,23(3):256-257

[46]朱文学,李欣,刘少阳,等.牡丹籽油的毒理学研究[J].食品科学,2010,31(11):248-251

[47]邓瑞雪,刘振,秦琳琳,等.超临界CO2流体提取洛阳牡丹籽油工艺研究[J].食品科学,2010,31(10):142-145

[48]易军鹏,朱文学,马海乐,等.牡丹籽油超声波辅助提取工艺的响应面法优化[J].农业机械学报,2009,40(6):103-110

[49]李静,姚茂君,王旭东,等.牡丹籽油自氧化及抗氧化性能的研究[J].食品工业科技,2013,34(22):84-87

[50]李静,姚茂君,李俊,等.几种天然抗氧化剂对牡丹籽油氧化稳定性的影响[J].食品与发酵工业,2013,39(8):133-137

[51]李冀新,张超,罗小玲.α-亚麻酸研究进展[J].粮食与油脂,2006,2:10-12

[52]孙爱东,尹卓容.CO2超临界萃取技术提取麦胚芽油的研究[J].食品工业科技,1997,5:68-70

[53]付荣霞,樊秀花,王立羽.微波辅助水代法制取葵花籽油的工艺研究[J].农业机械学报,2011:51-54

[54]马勇,王国洋,李欢欢.微波处理对冷榨花生油的影响[J].中国粮油学报,2012,27(5):70-73

[55]李卫东,张孟臣.黄淮海夏大豆及品种参数[J].北京:中国农业科学技术出版社,2006

[56]唐兆秀,徐日荣,蓝新隆.花生‘福花4号’产量与籽仁营养成分积累过程研究[J].中国农学通报,2010,26(22):126-131

[57]何志谦.人类营养学[M].北京:人民卫生出版社,1988:172.

Research Progress in the Competent,Function and Process Technology of Peony Seed Oil

Wang Shunli Ren Xiuxia Xue Jingqi Zhang Xiuxin

(Institute of Vegetables and Flowers,Chinese Academy of Agricultural Science,Beijing 100081)

Peony seed oil belongs to a kind of new resources food,and has been authorized by Ministry of Health P.R.China in 2011.Peony seed oil with high nutritional and medicinal value is rich in unsaturated fatty acid with many pharmacological active components.Since there were only a few studies on the development and usage of peony seed oil,thus the extraction and processing technology of peony seed oil shall be further improved.The paper has summarized the latest results on compositions analysis,biological activities,extraction and refining technology of peony seed oil within the past score years.Meanwhile,the existing problems in the research of peony seed oil have been analyzed;and finally the prospect of peony seed oil has been described as well.The review can afford new knowledge for study on peony seed oil.

tree peony,peony seed oil,beneficial components,extraction technology,refining process

S682

A

1003-0174(2016)03-0139-08

中国农业科学院科技创新工程(2013-2014),中国农业科学院院所基金(2014JB02-001),国家公益性行业(农业)科研专项(201203071)

2014-07-26

王顺利,男,1985年出生,助理研究员,油脂与植物蛋白工程

张秀新,女,1972年出生,副研究员,油脂与植物蛋白工程