高粱产业技术创新链研究

王慧贤,王慧杰,张建华,郭瑞峰,范娜,关望辉,白文斌

(1.山西省农业科学院高粱研究所,高粱遗传与种质创新山西省重点实验室,山西晋中030600;2.山西省土壤肥料工作站,山西太原030001)

高粱产业技术创新链研究

王慧贤1,王慧杰2,张建华1,郭瑞峰1,范娜1,关望辉1,白文斌1

(1.山西省农业科学院高粱研究所,高粱遗传与种质创新山西省重点实验室,山西晋中030600;2.山西省土壤肥料工作站,山西太原030001)

高粱是农业系统中重要的粮食及饲料作物,对全球农业可持续发展具有重要意义。通过分析高粱产业技术创新链现状,发现其存在的问题。围绕高粱产业技术创新链,推进高粱生产全程机械化,实现产学研结合,开展联合攻关,加快成果转化,推动我国高粱产业链的完善、产业结构升级,提高高粱产业的核心竞争力。

高粱;产业化;创新链;现状;对策

高粱(Sorghum bicolor(L.)Moench)作为世界最古老的农业作物之一[1],又称乌禾、蜀黍,种植历史可追溯到3 000年以前,目前为全球第五大谷类作物,面积仅次于小麦、玉米、水稻、大麦,是人类生活所需的重要谷类作物之一[2]。高粱广泛分布在世界100多个国家,主要集中在中国、美国、法国、德国等。高粱较高的光合效率和其独特的抗旱、抗碱等抗逆性及环境适应性,使得高粱获得较高的生物及经济产量[3-4],在全球农业可持续发展中具有重要的意义。在高粱作物发展的同时,产生了一整套的高粱技术产业链,高粱产业中种质资源创新、遗传育种和高效的栽培技术及其再生能源产业等技术贯穿于高粱产业技术链的每一个关键环节。

本研究主要通过分析高粱产业技术创新链发展现状,阐明制约高粱产业技术发展的核心问题,并围绕高粱产业技术创新链中亟待突破的瓶颈问题,提出高粱产业技术创新发展的对策,为促进现代化农业发展提供一定的参考价值。

1 高粱产业发展概况

1.1 高粱产业发展现状

高粱作为全球第五大谷类作物,具有粮饲兼用性,无论在我国还是其他国家,其在农业生产中都占有重要地位。高粱主要分布在世界五大洲的48个国家的热带干旱和半干旱地区[5]。2015年,根据美国农业部发布的作物播种面积报告,高粱将成为产值最大的作物。2015年美国高粱种植面积调高至358万hm2,与2014年相比提高了24%,成为美国2007年以来产值最大的作物。在澳大利亚,高粱每年种植面积约75万hm2,总产约150万t,出口量仅次于美国和阿根廷,占第3位。在法国、俄罗斯及乌克兰等地区,用于饲养家禽牲畜的饲草高粱种植也较为普遍,其中,高粱籽粒占发酵饲料的70%。近年来,甜高粱作为生物产量最高的作物之一,成为新能源作物的首选。美国逐渐用甜高粱取代玉米成为生产酒精的主要作物,每公顷甜高粱可以转化6 106 L酒精。欧共体组织国家也将甜高粱列为重点研究的再生能源。德国、俄罗斯、印度、墨西哥和日本等国家也将甜高粱作为工业和能源作物,经过生物质能源实验对再生资源测试做了大量的研究。基于分子生物学和遗传育种耦合研究的高粱基因组学研究表明,从DNA水平上标记调控高粱重要性状的功能基因,从而开发出具有高竞争性的抗虫和抗除草剂高粱品种[6]。

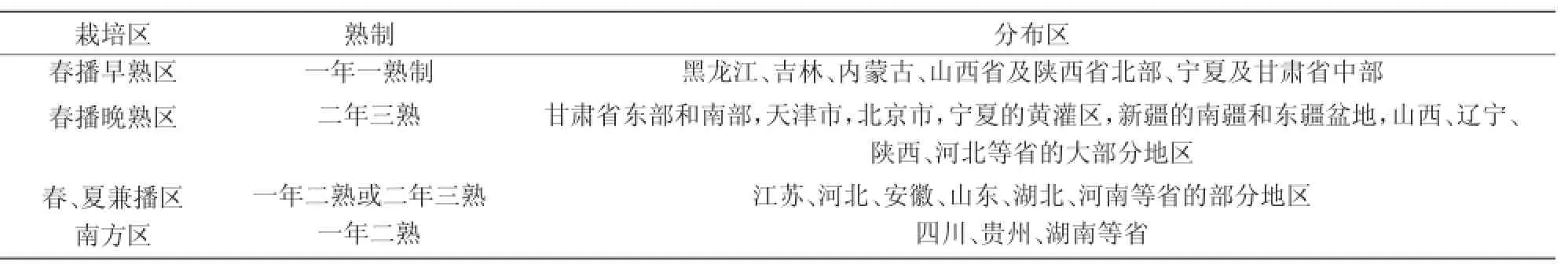

高粱作为我国重要的粮食作物之一,种植面积近100万hm2,广泛分布于25个省(市、区)。由于高粱栽培区气候环境特征的不同,表现出明显的区域性。我国高粱主要种植区域在东北、华北和西南,占全国高粱种植面积的87.8%。具体的高粱生产区域列于表1[7]。

表1 我国高粱主产区分布情况

1.2 高粱产业链分析

我国高粱总产约为250万t,用于酿造工业的原料占高粱总产量的80%,饲料占10%,粮食占5%,其他用途占5%。然而,美国高粱的总产量为1800万t,其中,用于出口占45%,饲料占36%,能源占15%,工业占4%[8]。

由此可见,我国的高粱产业结构单一,酿造工业占比过大,产业结构和生产布局与发达国家相比,还有很大差距。由于高粱抗逆和高产的生物学特性及传统的酿造产业优势,使得高粱成为我国经济的重要产业支柱[9],2009年仅酒类年利税800多亿元,其中,白酒占30%左右。

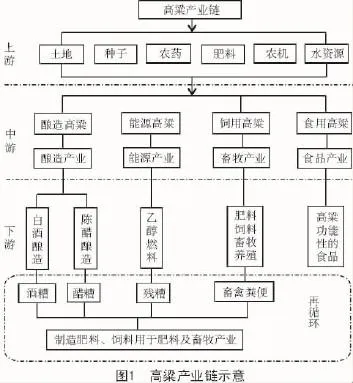

高粱产业链按照产业链环节划分为上游、中游和下游3个环节,按照用途划分为酿造业、能源业、畜牧业和食品业等4类产业(图1)。

上游主要是高粱的生产,包括生产需要的种子、耕地、水资源、肥料等以及所需的农机设备。中游主要是用途的分类和产业的选择,按照不同的高粱品种进行产业的选择,为各产业提供生产加工原料。下游主要是高粱的加工和深加工,形成加工增值高粱产品,提升高粱价值,并将产生的废弃物进行再利用,循环使用到高粱生产或者畜牧业中,形成完整的循环产业链。

2 高粱产业技术创新链发展现状及问题

高粱具有抗旱、耐涝、耐盐等高抗逆性特性,可抵抗恶劣的生态条件,常被作为先锋作物栽植于边际农田,是提升旱区农田产量的主栽作物,具有良好的经济效益。山西省农业科学院在新品种选育方面,针对高粱杂种优势,开展了A2细胞质的利用研究,育成新型细胞质高粱雄性不育系A2V4A及其杂交高粱品种晋杂12号,获得了国家发明三等奖[10]。结合我国高粱生产实际,研创了“二矮”杂交高粱育种新模式,育成晋杂1号、晋杂5号等,全国种植面积高达0.24亿hm2,开创了我国高粱杂种优势利用新时代,为我国高粱杂种利用研究奠定了基础[11]。目前,国外科学家已经完成高粱(BTx623)全基因组测序,这为更好地研究高粱基因及其相关功能研究奠定了扎实的基础。高粱在分子生物学和遗传育种的结合,使得常规育种和分子标记相结合这种方法已成为新的育种模式[12-13]。高粱富含丰富的蛋白质、碳水化合物及维生素等营养物质,随着高粱功能性的不断开发,高粱已经被广泛用于保健品、减肥产品及化妆品行业。

我国明确现代农业产业技术体系建设是农业科技创新体系建设的重要组成部分,而高粱产业技术体系又是现代农业产业技术体系建设工作的一部分,对提高农业科技创新能力和效率方面提供了新思路、新机制。通过调研高粱产业链各环节的需求,紧扣产业滞后、机械化程度低等发展问题,以市场需求为导向,以高粱生产的环境友好及高效为目标,建立产学研长效合作机制,构建完整产业链条,提高高粱科技创新能力,提升我国高粱产品的国际市场占有率。然而,尽管我国高粱的产业创新链(图2)在促进国民经济和社会发展中发挥了重要的意义,但是我国的产业创新链仍然存在问题,主要表现在以下几个方面。

2.1 机械化程度较低

我国高粱种植机械化程度低,生产规模小,加之劳动力成本逐年提高,机械化栽培技术落后问题尤为突出[14]。目前高粱生产全程机械化仍未实现,多以人工栽培为主,使用落后的手工工具,劳力投入多,生产效率低,成本高,严重制约了面积的扩大。机械化程度低直接导致小规模生产,极大的限制了我国高粱产业的规模化生产及高粱生产的市场化管理机制的形成[15],使得生产盲目性增加,最终影响了我国高粱在国际市场的竞争力。

2.2 高粱生产清洁能源乙醇产业链脱节

甜高粱具有抗病性强、抗旱、耐贫瘠、耐盐碱、生物产量高、适应性广、茎秆富含糖分等特性,是公认的生产乙醇的一种高效绿色能源作物[16-17]。我国利用甜高粱加工制造乙醇已创造了可观的经济和社会效益。而建设甜高粱生产乙醇的加工龙头企业需要大规模的原料生产基地和综合利用技术,由于国内能源甜高粱的储存、深加工等方面研究滞后,直接导致能源甜高粱产业链脱节。

2.3 高粱分子生物技术研究较晚

目前,国外发达国家已完成了高粱的全基因组测序,突破了常规高粱育种的局限性[18-19],将传统遗传育种与分子生物学标记手段相结合,标记高粱重要的抗性功能基因用于高粱育种中,较大地提高了品种的抗逆性。而我国在高粱分子生物学育种方面起步较晚,重要相关抗性基因的研究任重道远。

3 高粱产业技术创新发展的对策及趋势

3.1 推进高粱生产全程机械化

据初步统计,2015年国内酿酒用高粱需求量在250万~280万t,同时酿醋用高粱需求量也在增加,全国每年用高粱酿醋70万~80万t[20],随着农业产业结构的调整,我国高粱产业一定会有较大的发展空间,这就需要高效的生产效率来促进高粱生产。随着高粱种植面积的不断扩大,全程机械化、标准化种植尤为迫切。通过推广示范,解决高粱全程机械化生产中的瓶颈问题,实现高粱生产全程机械化发展。由于高粱的机械化生产与高粱品种密切相关,因此,推广应用适宜机械化生产的高粱品种,开展机械播种、机械施肥及机械收获等环节的栽培技术研究,实现全程机械化生产是现代化农业中高粱种植的必然趋势。

3.2 产学研结合,开展联合攻关,振兴高粱产业链

按照优势互补、资源共享、互利共赢原则,针对我国高粱产业及产业链各环节亟待解决问题,以企业为主体,市场为导向,在政府的引导和推动下,企业、高等院校和科研机构联合开展产学研结合创新实践活动,打造高粱产业技术创新体系,融合创新要素,实现高粱的高效及环境友好化生产。一方面,产学研结合的创新可以使高粱产业研发产品与市场的对接过程中,借鉴企业的生产经验和市场信息等优势,可以有效促进前沿理论及学术成果转化的可行性,摒弃不适合的理论和技术,从而研发出更加适应市场销售的产品。另一方面,可以使科研人员的智慧直接用于生产领域,通过企业集成、引进、消化、吸收,创造出新的生产工艺、新的技术、新的产品和先进的管理模式,实现高粱产业技术与市场的充分结合,推动我国高粱产业创新链的完善、产业结构升级,提升高粱产业的核心竞争力。

3.3 加快示范转化高粱应用科技创新和新成果

通过围绕高粱优势特色产业链布局,进一步推进产学研紧密结合,增强农业龙头企业技术创新、技术转移扩散和辐射带动能力,建立完善龙头企业工程技术研究中心、技术中心、产业技术创新战略联盟,为培养科技创新性人才提供便利。

同时充分发挥农业科研单位、龙头企业和专业合作组织科技资源优势、经济优势,通过增加科研及经费投入,建立农业科技示范基地,在不同的主产区示范新型的高粱品种、新型的栽培技术或机械化生产的农机具设备等,针对高粱生产中的关键、共性技术瓶颈,加大科技研发,合力推进高粱应用科技创新与转化推广工作,为农业新品种、新技术、新设备的推广应用提供展示平台,引导农民应用现代化的机械设备及栽培手段进行高粱的生产加工,从而实现成果转化,促进现代化农业发展。

[1]卢庆善.高粱学[M].北京:中国农业出版社,1999:25-26.

[2]寇兴凯,徐同成,宗爱珍,等.高粱的营养价值以及应用现状[J].安徽农业科学,2015,43(21):271-273.

[3]薛晓强,张一中.不同高粱杂交种萌发期耐盐性评价[J].山西农业科学,2016,44(3):300-302,340.

[4]詹鹏杰,张福耀,王瑞,等.酿造专用糯高粱杂交种晋杂105的选育[J].山西农业科学,2015,43(2):140-141,154.

[5]张志学,刘占江,高振东,等.国内外高粱发展趋势及对策[J].杂粮作物,2002,22(2):72-74.

[6]张俊珍,程庆军,田承华,等.几个高粱新选育亲本配合力分析[J].山西农业科学,2016,44(4):440-443,455.

[7]邹剑秋.加快高粱体系建设促进高粱体系发展[J].农业技术与装备,2010(17):7-9.

[8]王红育,李颖.高粱营养价值及资源的开发利用[J].仪器研究与开发,2006(2):91-93.

[9]卢庆善,丁国祥,邹剑秋,等.试论我国高粱产业发展:二论高粱酿酒业的发展[J].杂粮作物,2009,29(3):174-177.

[10]景小兰,柳青山,平俊爱,等.山西省高粱产业发展趋势与对策[J].山西农业科学,2014,42(6):621-624.

[11]牛天堂,侯荷亭.高粱恢复系晋粱5号的选育及其系谱分析[J].山西农业科学,1990(4):1-4.

[12]张福耀,李团银,李占林.高粱产业发展与科技创新目标研究[J].农业技术与装备,2010(9):10-13.

[13]刘宣雨,刘树君,宋松泉.建立甜高粱高频、高效再生体系的研究[J].中国农业科学,2010,43(23):4963-4969.

[14]焦少杰,王黎明,姜艳喜,等.粒用高粱机械化栽培品种选择[J].园艺与种苗,2012(12):1-2.

[15]史红梅,宋旭东,李爱军,等.高粱产业化生产如何与现代农业机械相结合[J].山西农业科学,2012,40(4):307-309,356.

[16]屈阳.武威市甜高粱的工业化开发利用[J].中国糖料,2016,38(2):74-76.

[17]陈朝儒,王智,马强,等.甜高梁茎汁及茎渣同步糖化发酵工艺优化[J].农业工程学报,2016,32(3):253-258.

[18]罗洪,张丽敏,夏艳,等.能源植物高粱基因组研究进展[J].科技导报,2015,40(16):17-26.

[19]仪治本,梁小红,赵威军,等.高粱基因组遗传图谱构建的研究进展[J].农业生物技术学报,2006,14(2):279-285.

[20]杨婷婷,平俊爱,张福耀,等.高粱杂交种晋杂31号选育报告[J].现代农业科技,2015,18(2):47-48.

Study on Sorghum Industry Technology Innovation Chain

WANGHuixian1,WANGHuijie2,ZHANGJianhua1,GUORuifeng1,FANNa1,GUANWanghui1,BAI Wenbin1

(1.Institute ofSorghum,Shanxi AcademyofAgricultural Sciences,KeyLaboratoryofSorghumGenetic and GermplasmInnovation ofShanxi Province,Jinzhong030600,China;2.Shanxi Station ofSoil&Fertilizer,Taiyuan 030001,China)

Sorghum,as an important food and feed crop,has a great influence on the sustainable development of global agriculture. Byanalyzingthe state ofthe sorghumindustrytechnological innovation chain,we find many problems that exist.In addition,based on the sorghum industry technological innovation chain,we should accelerate the sorghum production mechanization,realize the combination of industryand research,carryout joint research,speed up the change ofachievements,promote the perfection ofsorghum industry chain in China,upgrade the industrial structure and improve the core competitiveness ofsorghumindustry.

sorghum;industrialization;innovation chain;current situation;countermeasures

F326.11

A

1002-2481(2016)12-1887-04

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.12.37

2016-08-30

国家科技支撑计划项目(2014BAD07B02)

王慧贤(1983-),女,山西稷山人,助理研究员,主要从事高粱栽培研究工作。白文斌为通信作者。