2011—2014年咸丰县大气环境容量和承载力评价

熊炳桥, 赵丽娅,2*,侯邦飞

(1.湖北大学资源环境学院,湖北武汉 430062;2.区域开发与环境响应湖北省重点实验室,湖北武汉 430062)

2011—2014年咸丰县大气环境容量和承载力评价

熊炳桥1, 赵丽娅1,2*,侯邦飞1

(1.湖北大学资源环境学院,湖北武汉 430062;2.区域开发与环境响应湖北省重点实验室,湖北武汉 430062)

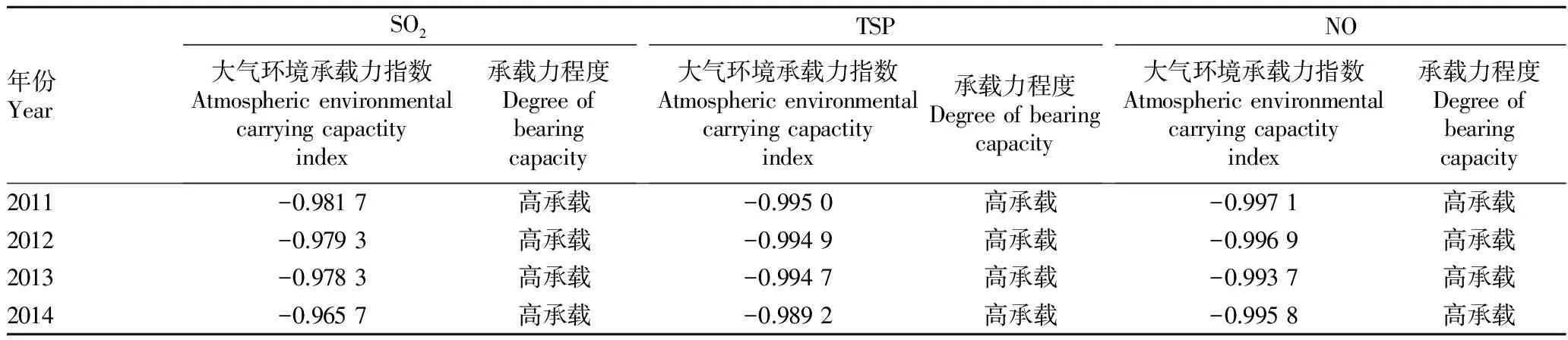

根据2011—2014年咸丰县空气质量监测数据及环境统计数据,在分析咸丰县大气环境现状的基础上,利用A值法对咸丰县大气环境容量和承载力进行了核算。结果表明:2011—2014年SO2、TSP、NO2的排放量呈现持续增长,年均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中的一级标准;2011—2013年SO2、TSP、NO2的环境容量呈持续下降的趋势,分别下降了15.94%、1.84%、5.73%,2014年反而上升,但其环境容量并未达到饱和,仍有较多的剩余环境容量;2011—2014年3种污染物的承载力指数均小于-0.700 0,说明大气承载力处于高承载水平。

大气环境容量;承载力;咸丰县

随着经济快速发展及城市化和工业化的发展,能源消耗迅速增加,污染物排放源不断增多,污染物排放总量也不断上升,国内大中型城市乃至小城镇都面临着空气质量下降的严峻形势,大气污染防治任务任重而道远[1-3]。环境质量现状是根据近期环境质量监测资料以及区域背景环境资料,对一定区域内人类社会近期和当前活动引起的环境质量变异所进行定量或定性的描述与评定。大气环境容量和承载力的确定是分析大气环境质量的重要手段[4-5],是有效控制大气环境污染、改善环境质量的基础,能够为协调和规划区域社会经济的发展布局提供依据。为了有效控制大气环境污染,大气环境容量及承载力评估的研究显得至关重要。目前,国内外对大气环境容量和承载力的研究取得了一些进展[6-10]。但由于大气环境具有复杂性和多变性,在污染源调查、监测、数据采集、环境测试、边界条件确定及模型匹配等方面仍需进行深入研究。笔者以湖北省咸丰县为例,通过对2011—2014年大气环境质量和污染状况进行分析,利用A值法对大气环境容量进行测算,并结合大气环境承载力指数综合评价咸丰县大气环境状况,以期为污染物控制和治理及中小城市环境现状定量分析提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况 咸丰县位于湖北省恩施土家族、苗族自治州西南部,云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间,108°37′08″~109°20′08″ E,29°19′28″~30°02′54″ N。南北长80.375 km,东西宽68.950 km。国土面积2 550 km2,分别占省、州的1.3%和9.4%。气候特征属中亚热带季风型山地湿润性气候,表现出明显的山地小气候特征。降雨集中在4—11月,年平均降雨量1 555 mm。年平均温度14 ℃左右,极端高温34 ℃左右,低端低温-5 ℃左右,年日照时数1 200 h左右,年均太阳总辐射量363.29 kJ/cm2。

1.2 大气环境容量

1.2.1 A值法。大气环境容量是在城市生态和大气环境不受污染时各污染源的最大允许排放量。A值法属于地区系数法,通过控制区总面积、各功能区面积及当地总量控制系数A值计算出该面积总允许排放量[11-12]。A值法模型具有简便、可操作性强、使用范围广等优点,已成为我国最主要的区域大气环境容量分析模型。A值法的计算公式如下:

式中,Qa为控制区大气污染物环境容量,×104t/a;Qai为第i类控制区大气污染物环境容量,×104t/a;A为区域性总量控制系数,×104km2/a;Csi为该分区污染物年、日平均浓度限值,mg/m3;Cb为环境背景质量浓度,mg/m3;Si为控制区面积,km2;S为总控制区面积,km2。

1.2.2A值的确定。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91)中推荐的本地总量控制系数A值(湖北地区A值的范围为3.5~4.9),可通过研究区域某大气污染物合理的达标保证率确定A值,即

A=Amin+(Amax-Amin)(1-P)

式中,Amax、Amin分别为所研究区域A值上限和下限,×104km2/a;P为达标保证率,%。按照达标目标90%计算得到A值为3.64。

1.3 大气环境承载力指数 大气环境承载力是指在一定范围和一定时段内,保持人类活动与生态系统协调的情况下,该区域所能承受的大气污染物的最大限值。根据大气环境承载力指数的大小可以判断大气环境承载力的高低,承载力指数越大,表示承载力越大[13-14]。大气环境承载力指数计算公式如下:

Pi=(Ei-Qi)/Qi

式中,Pi为大气环境承载力指数;Ei为污染物排放量;Qi为i污染物的环境容量。

2 结果与分析

2.1 大气环境质量

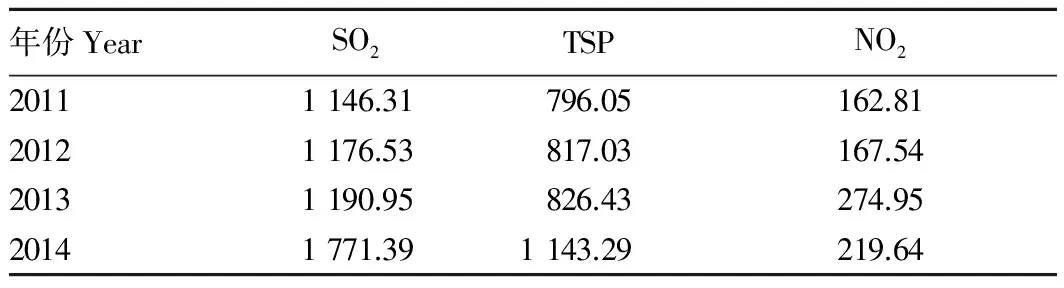

2.1.1 大气污染物排放量。由表1可知,2011—2014年咸丰县SO2、TSP、NO23种污染物的排放量均呈上升趋势,SO2、TSP、NO2的排放量分别增长了54.53%、43.62%、34.91%。这主要是由于近几年咸丰县经济的高速发展、城镇基础设施的大力建设、机动车数量的快速增加等因素加剧了污染物排放的增加。

表1 2011—2014年咸丰县污染物年排放量

Table 1 Air pollutants annual emissions in Xianfeng County during 2011—2014 t/a

2.1.2 环境空气质量。根据《恩施自治州环境质量状况公报》,2011—2014年咸丰县环境空气质量优良天数百分率分别为100%、100%、96.10%、98.10%,说明4年间空气质量优良天数略有下降。4年间咸丰县大气环境主要污染物为SO2和TSP,NO2的影响相对较小,且3种污染物年均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中的一级标准,表明咸丰县空气质量良好。

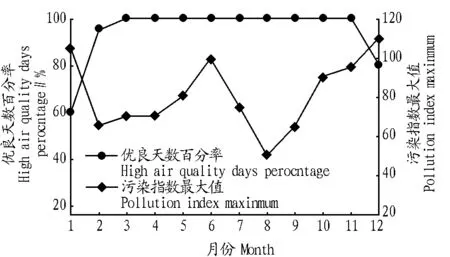

从图1可见,3—11月咸丰县空气质量优良天数百分率为100%,而1、2、12月空气质量优良天数百分率相对较低,尤其是1月的空气质量优良天数百分率仅为60%;从空气污染指数最大值来看,2014年基本维持在50~100,空气质量状况属良好,1、6、10—12月污染物指数最大值较高,其他月份相对较低。这说明咸丰县全年空气质量整体较好,表现出季节性差异,冬季空气质量与其他季节相比较差。冬季空气质量较差的原因是冬季昼夜温差大,易发生逆温,不利于污染物扩散。而且这与咸丰县目前能源结构有很大关系,目前咸丰县能源仍以煤炭为主,冬季燃烧煤炭需求量较大。

图1 2014年咸丰县环境空气质量状况Fig.1 Environmental air quality of Xianfeng County in 2014

2.2 大气环境容量和承载力

2.2.1 大气环境容量计算。

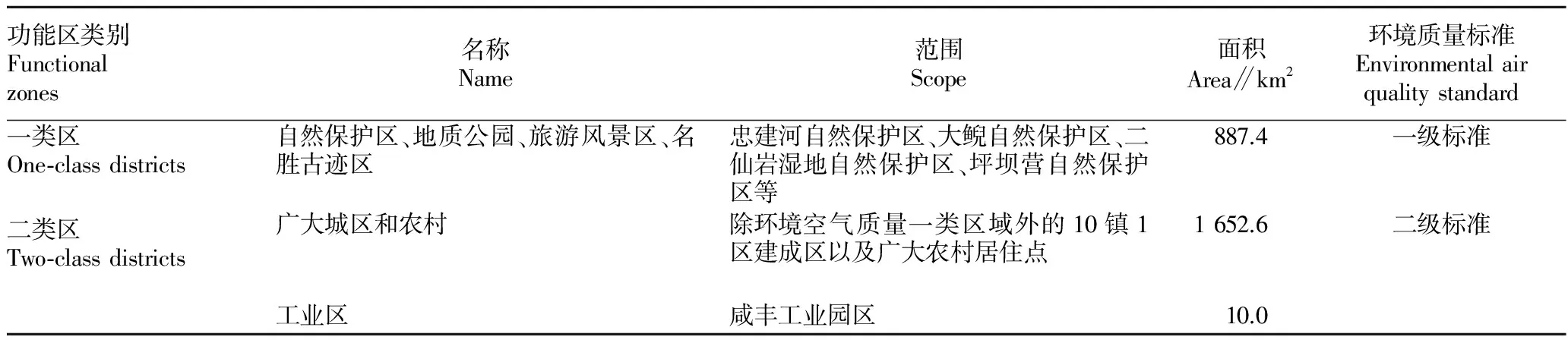

2.2.1.1 环境空气功能分区。环境空气质量功能分区以城市功能布局和区域环境功能分区为依据,是大气环境规划的核心内容,对大气环境管理起着重要作用[15]。笔者参照国家《环境空气质量标准》(GB 3095—2012),结合咸丰县生态功能区划和地域特点,将咸丰县大气环境功能区分为两类。一类区主要位于自然保护区、地质公园、旅游风景区等地,面积为887.4 km2,占县辖区总面积的34.84%;二类区位于广大城镇区和工业园区,面积为1 652.6 km2,占县辖区总面积的65.16%。其中,一类区采用《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)一级标准,二类区则采用二级标准(表2)。

表2 大气环境功能区划

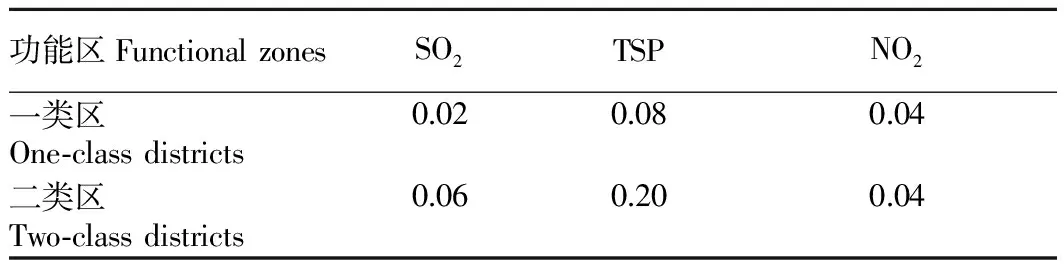

2.2.1.2 各功能区环境质量控制目标。选取SO2、TSP、NO23种污染物作为控制因子,各功能区环境质量控制目标参照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)(表3)。

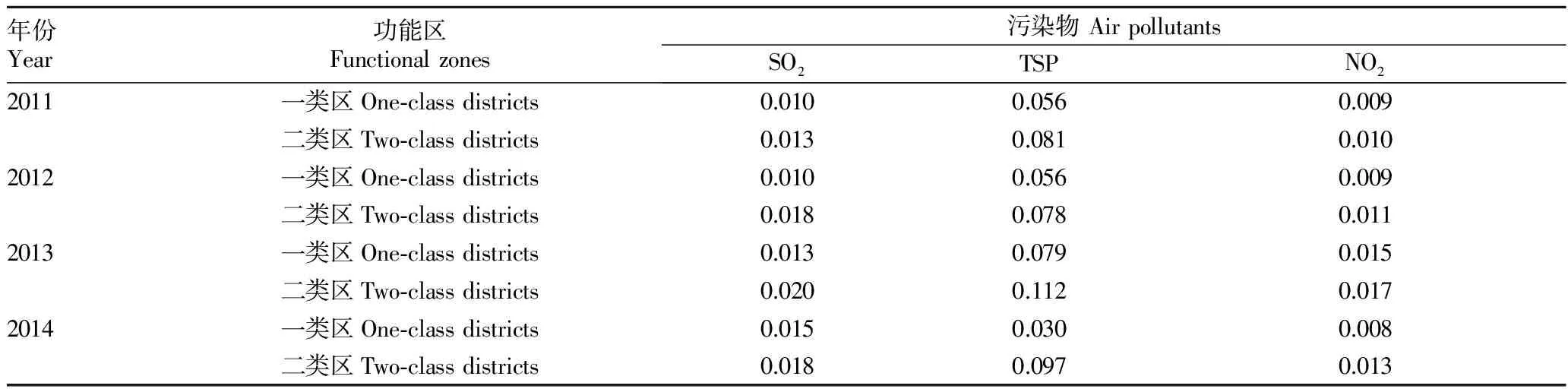

2.2.1.3 污染物本底浓度。由表4可知,SO2、TSP、NO23种污染物的本底浓度在一类区明显低于二类区。在一类区中,2011—2014年SO2的年平均浓度呈持续增长趋势,从2011年的0.010 mg/m3增长到2014年的0.015 mg/m3。2011—2013年TSP、NO2的年平均浓度呈现增长趋势,而2014年出现下降趋势。在二类区中,2011—2014年SO2、TSP和NO23种污染物的年平均浓度呈波动上升趋势。

表3 各功能区环境质量控制目标

Table 3 Environmental quality control target in various functional zones mg/m3

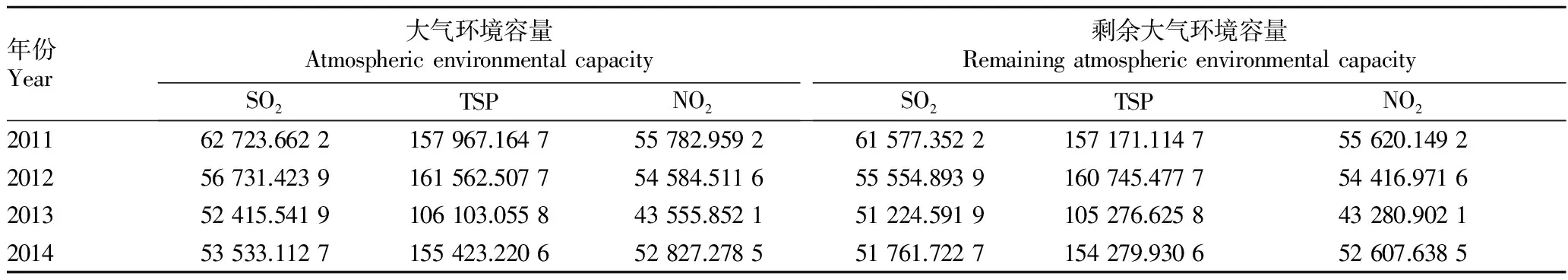

2.2.1.4 A值法测算大气环境容量。由A值法计算2011—2014年咸丰县大气环境容量,结合各污染物的排放量可得到剩余环境容量。由表5可知,SO2、TSP、NO23种污染物的大气环境容量在2011—2013年均呈持续下降趋势,2014年反而上升。总体来看,2011—2014年SO2、TSP、NO23种污染物的剩余大气环境容量呈波动下降趋势,分别下降了15.94%、1.84%、5.73%。2011—2013年3种污染物的剩余环境容量呈持续下降趋势,2014年反而上升,这与大气环境容量表现出相同的变化规律。由此可见,目前咸丰县拥有较多剩余大气环境容量,大气环境质量良好。2014年大气环境容量和剩余环境容量相较于2013年有所增大,这与环保部门加大管理力度,大大降低了排污单位锅炉、窑炉烟尘的排放有很大关系。

表4 2011—2014年咸丰县大气污染物本底浓度

表5 2011—2014年咸丰县大气环境容量和剩余容量

2.2.2 大气环境承载力指数。根据2011—2014年咸丰县大气污染物排放量以及大气环境容量,计算各污染物大气环境承载力指数。参考我国其他地区大气环境承载力等级划分[16-20],分析大气环境中SO2、TSP、NO2承载力指数,并结合咸丰县实际情况,将大气环境承载力划分为严重超载(Pi>1),超载(0 (1)2011—2014年咸丰县SO2、TSP和NO23种污染物的排放量均呈持续上升趋势,4年间分别增长了54.53%、43.62%、34.91%。空气质量优良天数则表现出略微下降趋势,2011—2014年优良天数百分率分别为100%、100%、96.10%、98.10%。影响咸丰县大气环境的主要污染物为SO2和TSP,次要污染物为NO2,且3类污染物均能满足《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)中的一级标准。全年整体空气质量较好,但季节性差异明显,冬季空气质量与其他季节相比较差。 (2) 通过A值法对大气环境容量进行测算,结果表明,2011—2014年SO2、NO2、TSP 3种污染物的大气环境容量呈波动下降趋势,2013年大气环境容量最低,至2014年又呈现增长。剩余大气环境容量并未达到饱和,仍有较大剩余,且2011—2014年SO2、TSP、NO23种污染物剩余大气环境容量呈波动下降趋势,分别下降了15.94%、1.84%、5.73%。 (3) 通过对大气承载力指数的计算可知,咸丰县的SO2、TSP、NO2处于高承载阶段,表明该区域环境具有较丰富的资 表6 2011—2014年咸丰县大气环境承载力指数 源,大气环境质量良好,有剩余大气环境容量,经济发展符合可持续发展的要求。 (4) 虽然目前咸丰县的大气环境现状良好,承载力程度处于高承载阶段。但随着人口的增多、工业企业的增加,能源消耗量的增多,大气污染物的排放量仍处于持续增加趋势。为了实现经济社会的可持续发展,政府必须采取行之有效的措施,维持良好的环境现状,防止大气环境恶化。参考文献 [1] 丁镭,刘超,黄亚林,等.湖北省城市环境空气质量时空演化格局及影响因素[J].经济地理,2016,36(3):170-178. [2] 郭丽媛.太原市环境空气质量动态研究与分析[D].太原:山西大学,2015. [3] 王兴杰,谢高地,岳书平.经济增长和人口集聚对城市环境空气质量的影响及区域分异:以第一阶段实施新空气质量标准的74个城市为例[J].经济地理,2015,35(2):71-76. [4] 姚晓群.马鞍山市大气环境容量研究[D].合肥:合肥工业大学,2006. [5] 韩蕾,曹国良,王静晞,等.关中地区大气环境承载力分析[J].环境工程,2014,32(9):147-151. [6] 周业晶,周敬宣,肖人彬,等.以GDP-PM2.5达标为约束的东莞大气环境容量及承载力研究[J].环境科学学报,2016,36(6):2231-2241. [7] 郑滢玥.龙湾区DMF大气环境承载力研究[D].杭州:浙江大学,2011. [8] 黄蕊珠.长三角区域大气污染传输与环境承载力研究[D].北京:中国科学院大学,2015. [9] MANJU N,BALAKRISHNAN R,MANI N.Assimilative capacity and pollutant dispersion studies for the industrial zone of Manali[J].Atmospheric environment,2002,36(21):3461-3471. [10] VAFA-ARANI H,JAHANI S,DASHTI H,et al.A system dynamics modeling for urban air pollution:A case study of Tehran,Iran[J].Transportation research part D transport & environment,2014,31(31):21-36. [11] 欧阳晓光.大气环境容量A-P值法中A值的修正算法[J].环境科学研究,2008,21(1):37-40. [12] 张军.基于修正A值法的西安市大气环境容量估算[J].干旱区资源与环境,2011,25(1):127-129. [13] 王明贤,何晓玲.镇江市大气环境承载力研究[J].环境保护科学,2016,42(2):51-54. [14] 李定策,齐永安.焦作市区大气环境承载力分析[J].河南理工大学学报(自然科学版),2004,23(3):220-223. [15] 李玲.区域环境空气质量功能区划体系构建及其应用研究:以珠海市环境空气质量功能区划为例[D].广州:中山大学,2008. [16] 郑健,关宁,杨成梅.干旱区绿洲城市大气环境承载力分析及预测:以乌鲁木齐市为例[J].西北师范大学学报(自然科学版),2015(6):110-114. [17] 刘立勇,王彬,李忠武.典型城区山岳型风景区大气环境承载力分析[J].生态环境学报,2009,18(2):688-692. [18] 唐燕秋,陈佳,邓伟,等.基于空气质量新标准的重庆市大气环境承载力特征研究[J].四川环境,2016,35(1):61-67. [19] 黄洁.中原城市群资源环境承载力分析[D].武汉:华中师范大学,2014. [20] 刘伟,叶芝祥,刘盛余,等.区域大气环境承载力评价指标体系与评价方法研究[C]// 成都市科技年会分会场:世界现代田园城市空气环境污染防治学术交流会论文集.成都:四川省环境科学学会,2010. Evaluation on the Atmospheric Environmental Capacity and Carrying Capacity of Xianfeng County during 2011-2014 XIONG Bing-qiao1, ZHAO Li-ya1,2*, HOU Bang-fei1 (1.School of Resources and Environmental Science,Hubei University,Wuhan,Hubei 430062; 2.Hubei Key Laboratory of Regional Development and Environmental Response,Wuhan,Hubei 430062) According to air quality monitoring data and environmental statistics of Xianfeng County,during 2011—2014 the atmospheric environmental capacity was measured by using A value method.The results showed that the emissions of SO2,TSP and NO2increased continually from 2011 to 2014,but the annual average concentration of three pollutants was up to standard Ⅰ ofAmbientAirQualityStandards(GB3095-2012).The environmental capacity of SO2,TSP and NO2decreased constantly from 2011 to 2013,and the ratio was 15.94%, 1.84% and 5.73% respetively.The environmental capacity of three pollutants increased in 2014,and their emissions had not exceed their environmental capacity.The carrying capacity index of the three pollutants was less than -0.700 0 from 2011 to 2014.It showed that Xianfeng County had more surplus environmental capacity and the atmosphere capacity was in a high level. Atmospheric environmental capacity; Carrying capacity; Xianfeng County 国家自然科学基金项目(31070370);湖北省教育厅重点项目(D2015003);湖北省科技厅软科学专项(2013BDF034);生物资源绿色转化湖北省协同创新中心。 熊炳桥(1990- ),男,河南信阳人,硕士研究生,研究方向:环境生态学和生态保护规划。*通讯作者,副教授,博士,硕士生导师,从事干旱区植物生态学和生态保护规划的教学和科研工作。 2016-09-21 S 181.3 A 0517-6611(2016)35-0075-033 结论