2000—2015年我国地质灾害年际变化与地区分布特征

苏 英,黄娜娜,刘宇峰

(1.咸阳师范学院资源环境与历史文化学院,陕西咸阳 712000;2.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州贵阳 550000)

2000—2015年我国地质灾害年际变化与地区分布特征

苏 英1,黄娜娜2,刘宇峰1

(1.咸阳师范学院资源环境与历史文化学院,陕西咸阳 712000;2.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州贵阳 550000)

通过对2000—2015年我国滑坡等地质灾害发生的年际变化和地区分布特征进行综合分析研究,结果表明:我国地质灾害发生次数多,损失大,共发生地质灾害373 469处,造成人员伤亡47 353人,直接经济损失7 330 120万元;研究时段内2006年为灾害高发年,总数高出平均值4.4倍,2013年直接经济损失最大,是平均值的2.3倍;滑坡等地质灾害分布广泛,但集中分布于中南和西南地区,多发于夏季;地质灾害所造成的人员伤亡和经济损失具有地区差异性。

地质灾害;滑坡;崩塌;泥石流;年际变化;地区分布

独特的地理位置,复杂的地质环境,以山地和高原为主的地貌特点,强降雨和极端气候条件等自然因素,以及不合理的垦殖和工程建设,矿产和地下水资源的过度开发,对植被的乱砍滥伐等人为因素,使得我国成为地质灾害多发的国家之一。广义的地质灾害包括火山、地震、滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面塌陷、土地沙化、黄土湿陷等多种类型,其中滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷的共同特点是它们都是土体和岩体在重力作用和地表水及地下水影响下快速向下的块体运动。笔者基于《中国统计年鉴》和《中国国土资源公报》数据资料,对我国滑坡等地质灾害的发生频率及其区域分布进行了统计分析,探讨了2000—2015年滑坡等地质灾害发生的基本特征及影响因素,旨在为防治地质灾害及减轻人民生命和财产损失提供参考。

1 地质灾害发生频率与经济损失年际变化特点

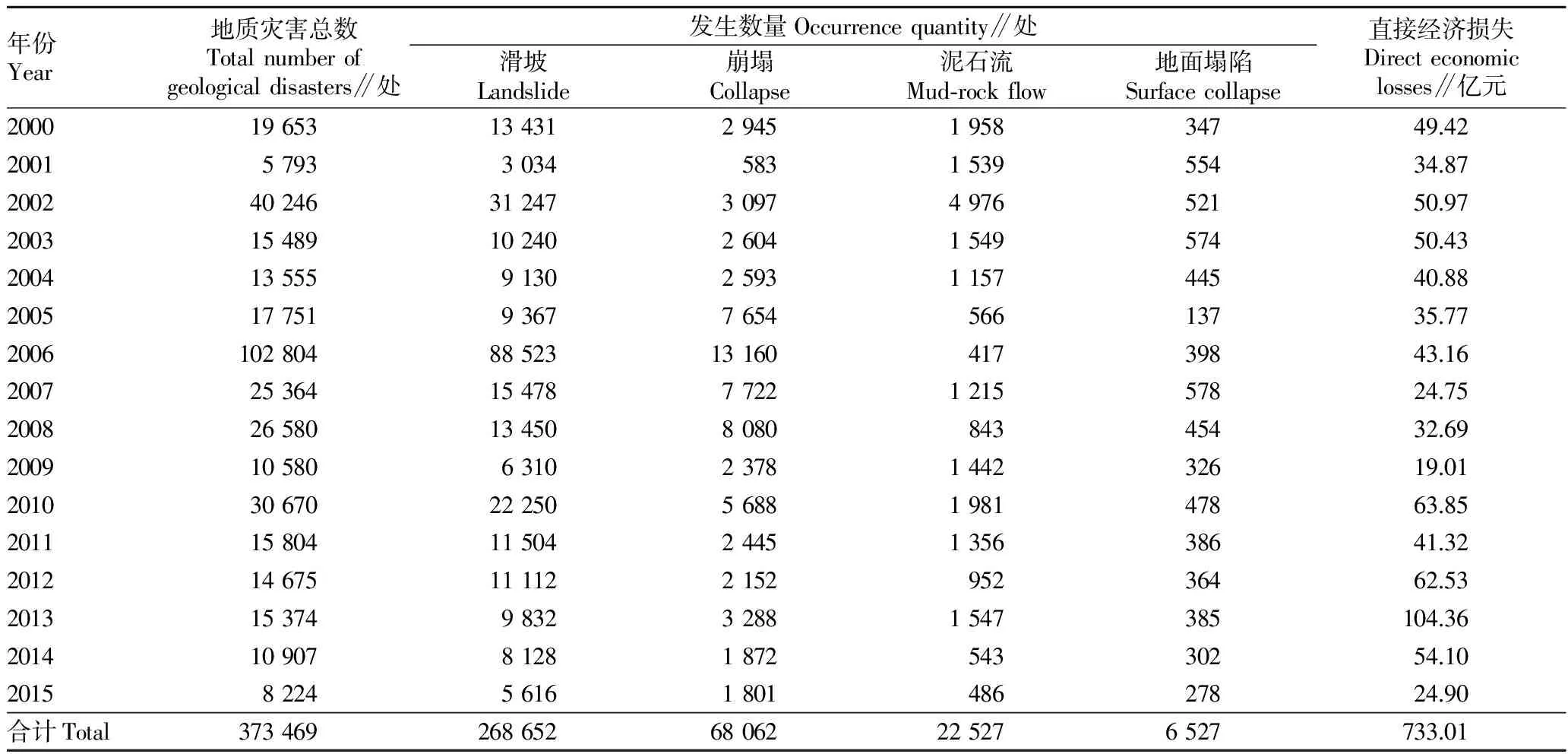

1.1 基本情况 根据《中国统计年鉴》和《中国国土资源公报》,2000—2015年我国发生的主要地质灾害373 469处,平均每年发生23 342处,分布范围遍及全国各地。其中共发生滑坡268 652处,占71.9%;崩塌68 062处,占18.2%;泥石流22 527处,占6.0%;地面塌陷6 527处,占1.7%;地裂缝等其他地质灾害7 701处,占2.1%。可见,滑坡、崩塌、泥石流等块体运动是我国地质灾害的主要类型(表1),且三者之间相互影响,可能单独发生某一种,也可能2种或3种灾害同时发生。由于滑坡发生时往往形成大于50 °的滑坡壁,易伴生崩塌,滑坡和崩塌的发生为泥石流的发育提供了固体物源条件,因此滑坡特别是由暴雨诱发的滑坡,在一定条件下会促进泥石流和崩塌的发育和发展。滑坡等地质灾害具有群发性和链式特征,这在一定程度上加剧了各类地质灾害的危害和影响范围[1-2]。

各种类型地质灾害的频繁发生,不仅对当地人民群众的生命和财产安全造成严重威胁,而且影响灾区的通讯、交通和工农业生产,如果滑坡体和崩塌体阻塞河道,甚至会产生洪涝等次生灾害。2000—2015年由于滑坡等地质灾害的发生,共造成人员伤亡47 353人,其中死亡10 988人,直接经济损失达7 330 120万元,年均458 133万元,对农业造成的损失更大。仅2013年由于滑坡、泥石流等灾害使农作物受灾面积高达11 426.9×103hm2,绝收面积高达1 828.9×103hm2。

1.2 年际变化特点 我国地质灾害发生频率的年际变化表现为灾害发生总次数及滑坡、崩塌的逐年变化趋势基本一致,均在2006年为高发年,灾害总数达102 804起,高出平均值4.4倍,2000—2015年呈现波动变化;直接经济损失的年际变化表现为2000—2009年波动下降,2009—2013年急剧上升,2013—2015年快速下降,2013年为16年中最大值,高达1 043 570万元,是平均值的2.3倍;直接经济损失和灾害发生频率有一定的相关性,但不完全一致,除2011—2013年表现为负相关外,其余年份变化趋势与灾害总数基本一致,但峰值并不重合(表1)。

虽然与常年比较2006年我国大部分地区总体偏旱,但广东部分地区、福建东部、湖南东南部、甘肃东部、川西部分地区、云南南部、贵州西南部等地与多年同期平均降水量相比偏多,有些地区甚至偏多30%~50%(据中国水文信息网水情年报资料)。2006年中南、华东和西南地区区域强降水诱发滑坡等地质灾害高发,但该年度地质灾害监测预警成效明显,人员和财产转移及时,与2005年相比,在地质灾害数量增长5.8倍的情况下,因地质灾害造成的直接经济损失仅增加了20.7%。

表1 2000—2015年我国地质灾害发生数量和经济损失情况

据《中国气候公报》可知,2013年全国降水量总体偏多,其中东北、西北、四川盆地等地出现严重的暴雨洪涝灾害。受降雨、重力作用、冰雪冻融和地震等自然因素的影响,全国共发生各类地质灾害15 374起,造成直接经济损失1 043 567.56万元。虽然成功预报地质灾害1 757起,避免人员伤亡187 584人,避免直接经济损失19亿元,但与2012年相比,地质灾害总数和直接经济损失分别增加4.8%和66.9%,其中崩塌数量增加1.5倍,泥石流增加1.6倍,滑坡减少10%,其中滑坡仍是地质灾害的主要类型。2013年除上海、天津外,其余29个省(自治区、直辖市)均发生了不同数量的地质灾害,主要分布在甘肃、四川、广东、湖南、浙江和广西等省区。其中,汶川震区“7.9”山洪泥石流、甘肃天水“7.25”群发地质灾害、西藏拉萨滑坡、云南昭通滑坡、贵州凯里崩塌等较大型地质灾害的发生,人员伤亡和经济损失惨重;2014和2015年受降水等自然因素和防灾减灾等人为因素的综合影响,地质灾害数量和直接经济损失逐年减少。

综上,地质灾害发生数量不是影响直接经济损失的唯一因素,而灾害规模、等级、影响范围、准确监测预报、及时预警转移等因素的影响更大。

2 地质灾害时空分布特征

2.1 时间分布 受多种因素的制约,地质灾害孕育形成的过程复杂。如降雨是滑坡、泥石流等地质灾害的主要诱发因素,特别是由局地暴雨引发的滑坡和泥石流等灾害占这类灾害总数的90%和95%以上[3-6]。受东南季风和西南季风的影响,我国大部分地区降水集中分布在夏季和秋季,且雨带从南向北逐渐推进,汛期为5—9月。大雨、暴雨的发生,导致滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害高发期为5—8月,并伴随雨带的移动表现出明显的季节性,7月常常是一年中灾害数量最多的时期,夏季是滑坡等地质灾害的多发季节[7]。但也存在一些地区差异,如新疆在5月由于冰雪融水形成的春汛易诱发地质灾害。

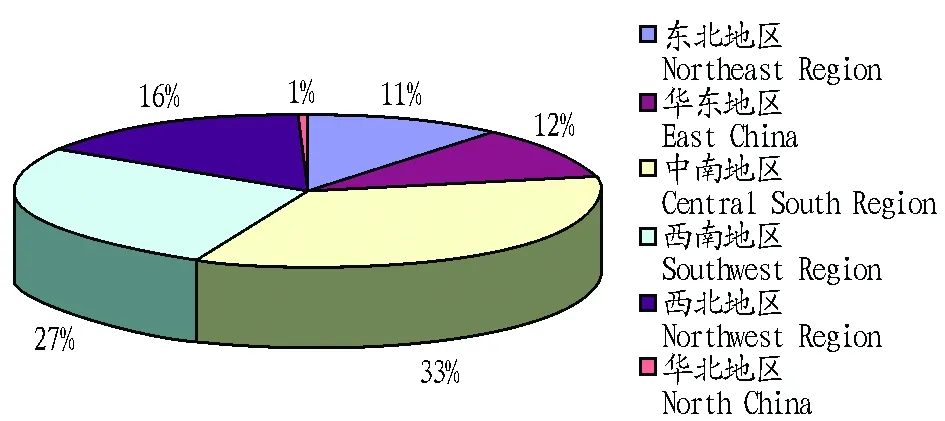

2.2 空间分布 2000—2015年我国共发生滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷373 469处,其中华北地区(包括北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区)占1%,东北地区(包括辽宁省、吉林省、黑龙江省)占11%,华东地区(包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省)占12%,中南地区(包括河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省)占33%,西南地区(包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区)占27%,西北地区(包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区)占16%(图1)。我国地质灾害分布遍及全国6个地区(港澳台地区未统计),以中南地区与西南地区分布最为集中,占比高达60%,说明地质灾害在空间分布上具有广域性和地域性并存的特征。

图1 2000—2015年我国地质灾害地区分布Fig.1 Distribution of geological disasters in China during 2000-2015

3 灾害类型构成的地区分异特征

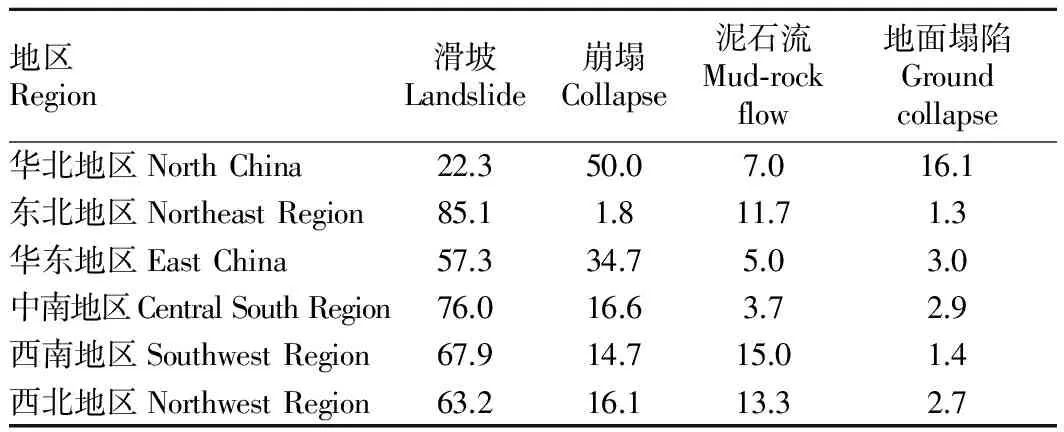

由表2可知,就全国而言,地质灾害仍以滑坡、崩塌和泥石流为主。其中华北地区以崩塌、滑坡和地面塌陷为主要类型,占比分别为50.0%、22.3%和16.1%,过度开采地下水和矿产资源使该地区成为全国地面塌陷发生率最高的地区,但地质灾害总数是全国最少的地区,仅占1%,灾害主要发生在北京、河北和山西境内,由于天津和内蒙古地势平坦,地质灾害数量较少;东北地区以滑坡为主要类型,其次为泥石流,分别占85.1%和11.7%,其他地质灾害类型占比不足4.0%,且滑坡和泥石流主要发生在辽宁省,其次为吉林省,黑龙江省灾害数量最少;华东和中南地区以滑坡和崩塌为主,占比合计均高达92.0%以上,这2地区的区别在于华东地区崩塌的发生数量多于中南,中南地区滑坡的发生数量多于华东,且滑坡和崩塌主要发生在浙江、江西、湖南、湖北、安徽、福建、广西、广东境内,山东、江苏、海南、河南较少,上海在2011—2013年未发生任何地质灾害;西南和西北地区均以滑坡、崩塌和泥石流为主要类型,其中滑坡占比均大于60.0%,三者合计占比均超过92.0%,其中西南地区泥石流的发生数量多于西北地区,西北地区崩塌的发生数量多于西南地区,地质灾害集中发生在四川、重庆、云南、甘肃、陕西、贵州境内,而宁夏、新疆、西藏、青海的发生数量相对较少,但也多于华北地区各省份。

表2 各地区地质灾害类型统计

注:数据来源于《中国统计年鉴2012—2014》。

Note:Data are fromChinaStatisticalYearbook2012-2014.

4 人员伤亡和经济损失的地区差异性

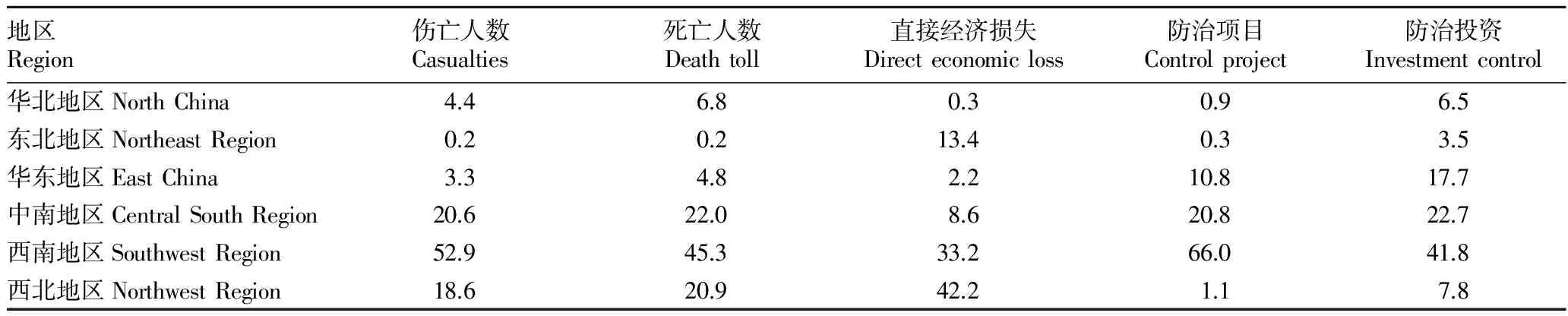

从全国范围来看,滑坡等地质灾害对人民群众生命和财产造成巨大的损害,但从不同地区来看,受自然因素、人为因素和防治力度等综合影响,地质灾害造成的损失差异明显(表3)。

表3 各地区地质灾害人员伤亡、经济损失占全国比例

注:数据来源于《中国统计年鉴2012—2014》。

Note:Data are fromChinaStatisticalYearbook2012-2014.

(1)西南地区地处我国第一和第二阶梯交界处,构造运动活跃,断裂发育,山高谷深,地形复杂,降水丰沛多暴雨,植被破坏严重,地表岩石裸露破碎,因此是地质灾害的高发区。尽管西南地区非常重视地质灾害的治理,防治项目和投资均为全国最高,分别占66.0%和41.8%,但由于山区居住人口相对较多,人、建筑物、财产分布相对集中,人员伤亡位居6个地区之首,伤亡人数和死亡人数分别占全国52.9%和45.3%,直接经济损失占全国33.2%,仅次于西北地区(42.2%),位居第二。

(2)中南地区的湖北、湖南、广东、广西地处亚热带季风气候区,夏季多持续性降雨或暴雨,加上人类不合理的工程建设和经济活动,导致植被破坏、地表开裂变形,这极易诱发滑坡等地质灾害,因此中南地区的地质灾害发生数量最多。伤亡和死亡人数居全国第二,分别占全国20.6%和22.0%,但由于地质灾害预警预报和防治工作成效显著,直接经济损失较小,为全国第四(占8.6%),仅高于华北和华东地区。

(3)西北地区地质灾害集中分布在甘肃和陕西,受黄土疏松易崩解的岩性、起伏破碎的地形、干旱多暴雨的气候及植被覆盖率低、人为不合理的垦殖和建设活动等的影响,使其成为滑坡、崩塌和泥石流易发地区之一,且多大型和巨型地质灾害,如2010年8月甘肃舟曲特大泥石流和2013年甘肃天水“7.25”群发地质灾害。虽然伤亡和死亡人数略低于中南地区,但直接经济损失为全国最高(占42.2%),原因除了灾害规模大、具有群发特征之外,还与灾害防治投入密切相关。西北地区灾害防治项目和防治投资分别占全国1.1%和7.8%,今后应进一步加强预测预报和防治工作,尽量减少经济损失。

(4)华东、东北和华北地区地势低平,滑坡等地质灾害发生数量相对较小,其中华北地区经济损失最小,仅占全国0.3%;东北地区人员伤亡为全国最低,但经济损失为13.4%,高于华北、华东和中南地区,灾害防治项目和投资分别为0.3%和3.5%。2012年7月24日至25日辽宁南部因为普降中到大雨,局部出现暴雨,引发多处山洪和山体滑坡,共造成3.2万人受灾,5 000余人被转移,近万亩农田被淹;华东地区地质灾害集中发生在浙江、江西、安徽和福建,由于预测预报和防治工作做得较好,人员伤亡较少,直接经济损失占2.2%,仅高于华北地区。

因此,国家可以针对地质灾害对不同地区造成损害的特征,加强对各个地区地质灾害防治资金的投入,加大不同地区地质灾害防治项目的建设,更新各地地质灾害预报、预测设备,增强预防、预报的准确性。

5 结论

笔者通过对2000—2015年我国滑坡等地质灾害的年际变化和地区分布特征进行分析,得出以下结论:①滑坡等地质灾害的年际变化呈升降波动变化的特点,其中2006年为灾害高发年,灾害数量高出年平均值的4.4倍,2013年直接经济损失最大,为年平均值的2.3倍。②地质灾害分布最集中和发生机率最高的是中南和西南地区。③地质灾害类型的地区分异特点:东北地区以滑坡为主要类型;华北地区以崩塌、滑坡和地面塌陷为主要类型;华东和中南地区以滑坡和崩塌两种类型为主;西南和西北地区以滑坡、崩塌和泥石流为主。④地质灾害造成的危害具有地区差异性,西南地区因滑坡等造成的人员伤亡最多,其次是中南地区;经济损失最严重的是西北地区和西南地区。参考文献

[1] 郭振春.贵州地质灾害的主要类型和诱因及其预防建议[J].贵州地质,2003,20(2):102-105.

[2] 郭富赟,孟兴民,黎志恒,等.天水市“7·25”群发性地质灾害特征及成因[J].山地学报,2015,33(1):100-107.

[3] 黄润秋.20世纪以来中国的大型滑坡及其发生机制[J].岩石力学与工程学报,2007,26(3):433-454.

[4] 崔鹏,林勇明.自然因素与工程作用对山区道路泥石流、滑坡形成的影响[J].灾害学,2007,22(3):11-16.

[5] 姚学祥,徐晶,薛建军,等.基于降水量的全国地质灾害潜势预报模式[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(4):97-102.

[6] 罗晓玲,李岩瑛,成华,等.河西走廊地质灾害成因分析与防治对策[J].灾害学,2005,20(3):103-107.

[7] 李媛,曲雪妍,杨旭东,等.中国地质灾害时空分布规律及防范重点[J].中国地质灾害与防治学报,2013,24(4):71-78.

Interannual Variation and Regional Distribution Features of Geological Disasters in China during 2000-2015

SU Ying1, HUANG Na-na2, LIU Yu-feng1

(1. College of Resource Environment and Historical Culture, Xiangyang Normal University, Xianyang, Shaanxi 712000; 2. Institute of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550000)

Interannual variation and regional distribution of landslides and other geological disasters in China during 2000-2015 were analyzed, the result showed that: geological disasters not only occurred frequently but also made a very serious result, geological disasters occurred in 373 469 locations which caused 47 353 casualties and direct economic losses of RMB 73 301.2 million yuan; The geological disasters in 2006 were the highest, total number was 4.4 times higher than the average. But the 2013 was the most serious year in direct economic losses which was 2.3 times than that of the average value; Temporal distribution of landslides and other geological disasters mainly occurred in summer, and its spatial distribution were in the Southwest, Central South Regions; The casualties and direct economic losses caused by geological disasters were very disparity in different regions of China.

Geological disasters; Landslide; Collapse; Mud-rock flow; Interannual variation; Regional distribution

陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(16JK1828);陕西省重点学科专项资金建设项目(10722,60103)。

苏英(1961- ),女,陕西泾阳人,教授,从事自然地理学及区域环境资源评价研究。

2016-10-12

S 429;P 642.2

A

0517-6611(2016)35-0092-04