清末民初京沪两地书画市场差异考察*

陶小军

文化研究与文化建设

清末民初京沪两地书画市场差异考察*

陶小军

作为书画艺术的创作主体,书画家在日常生活中往往会受到所生活地区地域文化的影响,因此不同地区书画家群体之艺术理念及处事态度自然也不尽相同。清末民初,在重视传统的北京,旧的审美标准尚未退去,使得书画家的主观创造性在一定程度上受到限制,书画家多具有较高的社会地位,故而在鬻艺时态度较为随意,往往只选择自己擅长的门类创作,常有鄙薄市场的言行。而在上海,审美标准变换较快,不同风格的艺术作品均能获得市场空间,且书画家多为职业艺人,他们对待鬻艺事务和市场的态度较为积极,为迎合公众需求往往无所不画,这种现象正是地域文化差异作用的结果。当我们明晰了艺术之于生活的外化表现,便能从地域差异的探讨中管窥整个时代与世风的变迁。

清末民初 书画市场 地域文化

一、京沪两地书画家身份认同之对比

艺术是时代的艺术,同时也是地域的艺术。“在其涉及的知识背景未被知晓时,画作本身便是理解与深化语言的催化剂”。[1]在大方向上,它受社会的发展、时代的进步程度所影响。而与此同时,它又无时无刻不受到地域文化的制约,这种制约从它诞生起就已注入它的基因,决定了它的独特个性。“作品来自艺术家的活动,是通过艺术家的活动而产生的”。[2]另外,“文化在与人的结合中,渗透于人生、人心的各个角落,渗透于衣食住行的各种生活方式之中,渗透于好恶取舍的思维方式和行为方式之中。所谓渗透,必然具有浓淡、深浅、迟速的差异和渗透方向的不同,因而出现文化的层面性、地域性和文化取向的差异性。在封闭的时代,转折的时代,多种异质文化交错的时代,这一点显得尤为明显”。[3]

清末民初时期正是这样一个“转折的时代”。在这种时代背景下,北京与上海两地的地域文化特征被凸显出来,形成了两套不同的地域文化系统,即京派文化与海派文化。“所谓京派的,自然是在他们的根据地北平的社会条件下形成的一种作风。而所谓海派的,也自然就是由于上海的社会条件所造成的了。”[4]二者之差异“及于衣食住行,及于思维取向和行为方式”。[5]于是自然而然的,“北京文化和上海文化的巨大反差,它们在中西文化撞击时采取的不同姿态、方式和速度,以及由此所提供的人文地理学和地域文化学的信息,深刻地影响了北京和上海的文学艺术形态。换言之,京沪两地的不同文化形态,成了京派和海派的母体。”[6]清末民初,京沪两地的书画市场涌现出了诸多成功的书画家,他们的艺术风格和对待书画市场的态度也同样受到地域文化背景的深刻影响而各具特色。为了方便比较,笔者从京沪两地影响力较大的书画家中各选取了具有代表性的十位作为样本,见表1、表2。

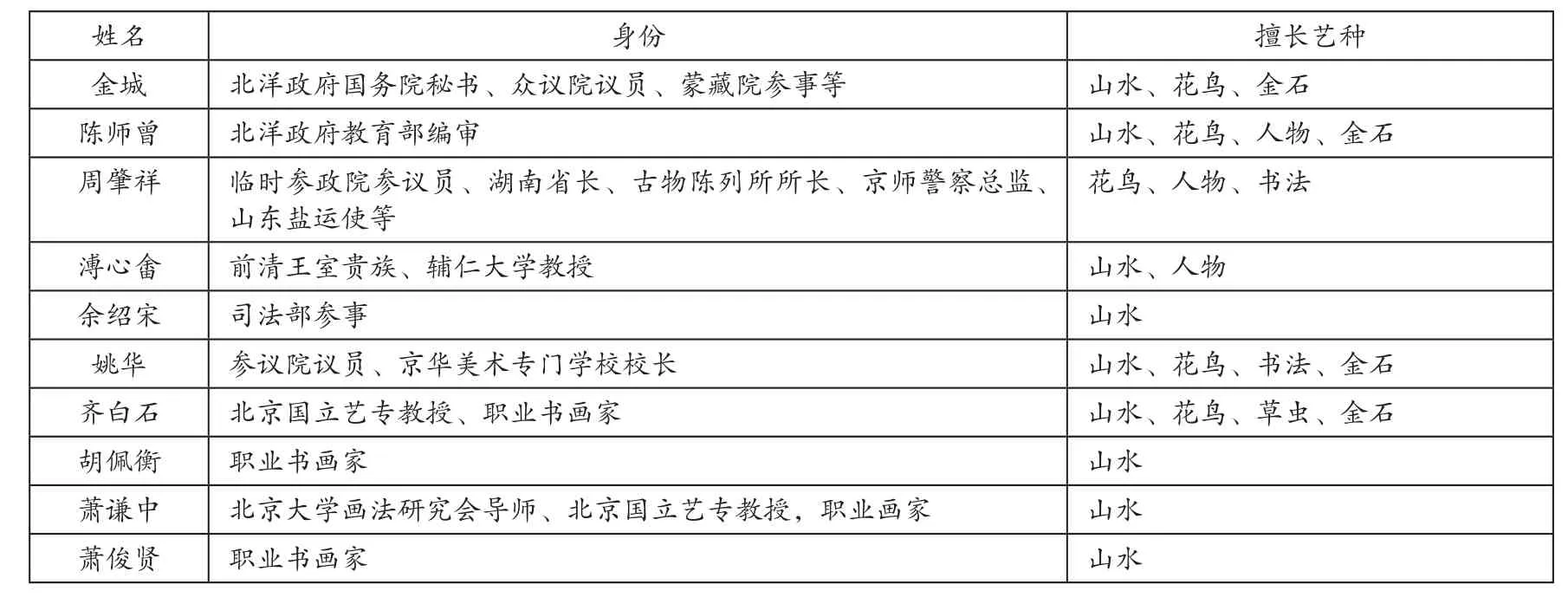

表1 京派代表书画家一览表

表2 海派代表书画家一览表

通过列表,很容易发现清末民初北京、上海两地的书画家在个人身份上有巨大差异。作为文化都市的北京,尽管之前在此定都的封建王朝已经覆灭,但重视文治的传统仍然存在,社会环境能够为文人提供各种各样的职业选择,甚至包括参与政治活动的机会。因此书画家往往能找到不同的工作,以解决求生问题。相比之下,书画家的身份倒像是副业了,而真正意义上纯粹靠鬻艺为生的职业书画家很少。正如鲁迅所说:“在北平的学者文人们,又大抵有着讲师或教授的本业,论理,研究或创作的环境”,而这一点“实在是比‘海派’来的优越”。[7]作为新兴的商业都市,上海对于文化的重视程度远不如北京,物价也颇高,对于文人来说,除非投身商海,否则要在此安身立命是极为不易的。“文人在上海,上海社会的支持生活的困难,自然不能不影响到文人,于是在上海的文人,也像其他各种人一样,要钱。再一层,在上海的文人不容易找副业(也许应该说‘正业’),不但教授没份,甚至连起码的事情都不容易找,于是上海的文人更迫的要钱。”[8]上海的书画家极少有像王一亭这样拥有多重身份的,几乎清一色的是职业画家。即便是像吴湖帆这样的名门之后,也免不了要以鬻艺为主业养家糊口。正是这种在身份境遇上的巨大差异,导致了两地书画家对待艺术创作也各自有着截然不同的态度。

二、传统中的北京书画市场

作为著名的历史文化名城和封建时代最后三个王朝的都城,北京的传统文化氛围浓厚。尽管国民政府实现统一之后,它一度丧失了在政治上的象征意义和影响力,但传统价值观对社会根深蒂固的影响即便是轰轰烈烈的五四运动也无法将之去除。邓以蛰曾如此描述当时北京的文艺氛围:

五四运动中,实在还没有进步艺术活动的余地,因为问题太多了……我是1923年秋天从美国回到北京……那时北大只有一萧友梅主持的音乐传习所好像是在蔡校长的影响之下成立的,反映一种新趋向,其余一切仍然处在传统的情况之中。如鲁迅先生那时还在收集汉碑、珂罗版复制品,搞北京套版版画……[9]

无独有偶,徐悲鸿也曾坦言北京“确为五四运动新文化的策源地”,但同时“在美术上却为最封建、最顽固之堡垒。”[10]由此可见,清末民初京派艺术是在传统文化的牢牢控制下发展起来的。

对于书画界或书画市场来说,京派文化的影响最为直接的体现便是北京人对于“四王”文人画传统的推崇。陈独秀在《美术革命——答吕澂》一文中曾说:“谭叫天的京调,王石谷的山水,是北京城里人的两大迷信,是神圣不可侵犯的,是不许人说半句不好的。”[11]事实上也的确如此,在北京,撼动传统的做法是很难立足的,比如黄宾虹,试图以鲜明的个性打破传统,却遭到了大家的排挤。[12]而在书画市场中,这种迷信更是通过实实在在的价格得以体现:

近来厂肆之习,凡之时愈近者,直愈昂。如四王、吴、恽之画,每幅直皆三五百金,卷册有至千金者。古人惟元四家尚有此直,若明之文、沈、仇、唐,每帧数十金,卷册百余金。宋之马、夏视此,董、巨稍昂,亦仅视四王而已。[13]

“四王”、吴、恽的绘画作品在价格上全面超越古代书画家的作品,这在历来有崇古传统的中国书画界是十分少见的。由此可见,京派文化对于传统的推崇,与古代文人的单纯“崇古泥古”不同。他们迷信“四王”,很大程度上是由于“四王”与封建最高统治者之间的密切联系,与他们脚下的土地所秉承的文化气息颇为相通。所以即便是在封建王朝覆灭后,这样的艺术作品还是能激起他们作为封建统治中心的居民的自豪感。陈独秀等西化派人士,正是看到了这一层,才对“四王”抱有敌意。客观来讲,这种说法具有一定根据,京派书画的发展注定要打破“四王”的框架。然而采用什么样的方式,打破到什么程度,则又是另外一回事了。

在京派书画家中,同时擅长多个艺种的现象比较少,表现出对艺术探索的专一性。即便是像胡佩衡这样的职业书画家,在制定润例时也以一个书画门类品种为主,直接写明“山水润例”,[14]这在艺坛是十分普遍的现象,也说明了传统文人的山水情节还萦绕在北京这块土地上。

三、创新中的上海书画市场

与北京不同,上海是一个完全意义上的新兴都市,1843年开埠以来,商业的刺激和外来文化的渗透造就了这里完全不同的另一番特质:

上海没有古老的文化传统,它是由一个海滨乡镇,因屈辱的《南京条约》被辟为“五口通商”的商埠,骤然暴发为极端繁华的都市的……同样是面对大都市,古都的碧瓦高阁、绿水垂杨的东方抒情诗的境界在这里消失了。跑马场上投机的喧嚣,跳舞场中的神魂颠倒,人们的感应神经在声色犬马的刺激下,心猿意马,善感多愁,悲欢离合带上了商品流通的随遇性,以随遇性解除长久的人伦责任而实现片刻的满足。[15]

这种具有强烈直接性和刺激性的商业都市文化与一直以来在中国占据主流的敦厚含蓄的农业文化有着颇多冲突,在很长的一段时间里,“海派”这个词所代表的意义多少带有点贬义色彩。比如“新文学界中‘海派文人’这个名词,其恶意的程度,大概也不下于在平剧界所流行的。它的涵义方面极多,大概的讲,是有着爱钱,商业化,以至于作品的低劣,人格的卑下这种意味。”[16]而在书画界的文人眼中,“江南自开海互市以来,有所谓海派者,皆恶劣不可注目。”[17]尽管所受非议颇多,但对于书画市场的发展而言,海派文化所具有的商业都市文化特性要优于京派文化所表现出的传统文化特性。经济繁荣带来的强大感染力和渗透力,正是商业文化的魅力所在,这是一种“受工业文明影响所产生的先锋性”。[18]这种先锋性主要表现在两方面。其一,在快节奏的都市生活背景下,人们对于艺术审美理解远没有北京的市民执着,往往表现为忽左忽右的流行风潮,在民国建立后到南京国民政府实现统一之前,吴昌硕、王一亭痛快淋漓的画风在这里风靡一时。俞剑华曾对于清末民初的上海书画流行风潮有过归纳:“当时学者很多,学校中学术尤喜其便利,但成材的很少,昌硕故后,其风渐熄。”[19]而在此之后到抗战之前,“则于吴派消沉后,代之而起的是石涛、八大派的复兴时代。石涛、八大在‘四王吴恽’时代,向不为人重视,自蜀人张善孖、张大千来上海后,极力推崇石涛、八大,搜求遗作,不遗余力。而大千天才横溢,每一命笔,超轶绝伦。于是,石涛、八大之画始为人所重视,价值日昂,学者日众,几至家家石涛、人人八大。连类而及,如石谿、瞿山、半千,均价值连城;而‘四王吴恽’,几无人过问了。”[20]这种十年一变的流行方式,为书画家提供了充分的机会,也造就了海派书画市场的繁荣。其二,海派文化的先锋性还表现在其宽阔宏大的包容性上。即便是在传统观念看来颇不入流的风格,只要有自己鲜明的个性,往往就能在上海立足,比如蒲华就是一个典型的例子:

蒲华,字作英,前十年以书画鸣于沪上而尤善狂草,时人称之为假名士。所作之字率尔涂鸦,骤观之几令人莫辨,当有人作一诗以讽之云:“春蛇秋蚓太模糊,绝似茅山道士符。挂壁不徒能吓鬼,教人吓得骨都酥。”亦谑而虐矣……今日获其寸缣尺幅者,亦颇宝之。[21]

即便是类似涂鸦的作品,在上海也可以迅速地找到市场,甚至能够成为市场的宠儿。这种对于个性的认同,无疑为那些不甘心受传统摆布的书画家提供了机会,使得在上海的“蒲邋遢”和在北京的黄宾虹形成了鲜明的对比。黄宾虹居北京时,一心寻求传统山水画的改良,既不打造名声也不理会世俗的需求,市场效益很不好。他曾自嘲说:“我的画很苦涩,不合时人口味,不易出售,留着送朋友吧。”[22]石谷风不信,在画展时“自作主张送去两个扇面三幅画,结果自然如黄宾虹所料,仅售出一个扇面,得三块钱而已。”[23]另外,北京旧有“绍宋江湖还落落,芝田山泽更迢迢。琉璃厂肆成年见,满地烟云有二萧。”[24]其中所谈及的人物全部是当时的山水画名家。而海派书画市场的职业书画家们,则是完全不同的状态,从吴湖帆刊登于1930年的润例看,吴氏鬻艺品类极广,除了书、画常规品种之外,刻制印章亦是其交易的品种,可以服务顾客。[25]而另一海派大家赵叔儒鬻艺不仅不限艺种,连画题也不拘山水、花鸟、草虫、人物之限,甚至连传统文人最不愿涉及的市招碑志都愿意效力。[26]对于活动于上海的职业书画家来说,为了尽可能地满足顾客多方面的需求以扩大作品市场,他们总是愿意尽可能多地尝试各个艺种的创作,尤其是像吴湖帆、赵叔孺这样的市场骄子,他们的润例可以说五花八门无所不包,与京派书画家形成了鲜明的对比,这种现象正是地域文化和市场共同引导的结果。

四、京沪两地书画家经济观念之差异

由于京派书画家们多数不以鬻艺为主业,所以他们对待市场的态度往往并不十分认真,对消费者的喜好多充耳不闻,有些甚至毫不掩饰对世俗趣味的鄙视态度,如余绍宋曾在日记中记道:

发奋作画了债,凡成四尺屏四幅。海上卖人来求者。余最不喜作四屏,因其为俗格,且必画四时尤为讨厌,画兴被拘束那得佳作。不限时日积久凑成尚可观。必一时成之直是画匠流品矣。[27]

值得注意的是,许多京派画家对于润例制度也没有严格的执行。如黄宾虹就曾说:“若豪华显贵之家,自应依润例取资;而文人画友,遂不必斤斤于锱铢可也。”[28]而事实上,他所做的可能更为开明,“凡外界求画,不论是否相识与有无润金,一律慨结墨缘,因之,彼之作品,流传较多。”[29]无独有偶,陈巨来也曾记有一则溥心畬赠画的有趣故事:

吾在北京时,常常见到溥氏如有友人过访,谈得高兴时,即挥写书画以赠。他的如夫人总像三国时刘表夫人蔡氏,在屏后窃听,如见友人有携画而去者,她辄自后门而出,追而问之:“先生,你手中二爷的画,付过润资吧。”答是送的呀,即向索回,曰:“那不兴,拿润资来取画。”[30]

溥心畬是恭亲王后裔,他虽以卖画为生,但润例制定的价格较高。当然,溥心畬多数时候不必自己卖画,“后来需要钱用时,北京荣宝斋和几家著名的南纸店,就会替他招徕收藏者,奉上笔润。”[31]显然在这里,他没有把润例当一回事,而相比之下,他的夫人对于市场严肃性的认识倒是颇为深刻。然而在上海,书画家对于市场则完全是另一番态度了,在艺术上,他们甚至不惜放弃文人画淡雅清新的审美标准,“为迎合世俗所好,用色绚丽灿烂”,以图“在艳裹浓装里呈现他的艺术特色”。[32]更加夸张的是,对于日常生活起居,他们也做了适应市场的规划。在古代,文人一般都选择远离闹市而居,仿效古代高人雅士过隐居式的生活,但从晚清开始,上海的职业书画家们便开始纷纷选择在城市中的繁华地段居住:

张熊居住福州路第一楼隔壁,杨伯润居住新北市口,王冶梅居住南京路江西路口,胡铁梅居住三洋泾桥怀德里,卫铸生居住南京路德仁里,陈曼寿居住西圣街头,后居住吉祥街,就连任伯年也不知不觉迁居到城西北租界和居住在西兴圣街的陆曼寿“邻里相望”了,皆为商业兴盛之地。[33]

这种“有意与闹市毗邻”的做法其实“无非图与笺扇店和顾客联络方便罢了”。[34]对于推广和宣传自己的艺术的机会,海派书画家则更是不会轻易放过,如“姚虞琴善画兰,任何人请求,无不应酬。任何画展,请彼加入,无不参加”。[35]就连像吴昌硕、王一亭这样的大家也常常在书画社当众挥毫,以图宣传效果。[36]可见海派书画家对于市场重视程度之高,经济意识之强。

五、结语:地域文化与书画市场

清末民初京沪两地书画市场仍处于社会历史大背景的整体影响之下,这使得它们的文脉精神又同时具有某种微妙的联系。即便在同一时代,不同地域的文化背景、经济发展程度以及社会精神面貌也不尽相同,清末民初处于传统和现代矛盾冲突之下的地方文化界也在中央政府尚缺乏足够的统括能力时呈现出各自不同的面貌,书画市场自然也受到这一时代特质的影响。

由于地域文化背景的巨大差异,京沪两地书画市场的个性特征非常鲜明。北京地区受传统文化影响较深,不肯轻易抛弃传统的价值观念,而上海地区则受商业文化的影响较深,书画市场呈现出更加活跃的面貌。除此之外,京派、海派书画家的生活状态、书画面貌、艺术理念及处事态度上均有着极大的不同。总体来看,京派书画家创作的主体性和独立性更强,而海派书画家创作受社会与市场的影响则更大,因而北京书画市场呈现出缓慢而安逸的发展趋势,相对于上海地区书画家积极主动的状态,北京书画家显得相对含蓄。另一方面,从京沪两地的时代风格分析,北京地区的书画艺术是在传统文化的把控中继续生长的,而上海受到外来文化和商业文明的双重影响,在书画市场中呈现出更大的包容性和好奇心,这也造就了海派市场的繁华。两地的文化具有代表意义,是清末民初中国书画市场的两个历史缩影,通过对这一差异及其原因的探讨,有助于从整体面貌上来把握清末民初书画市场的实际发展状况,对于研究地域文化对书画艺术发展的影响,也有积极的借鉴意义。

[1] 王菡薇:《试论欧美中国美术史研究中的语言与文化差异问题——艺术史跨语境研究中的不适应性》,《江苏社会科学》2010年第2期。

[2] 谢建明、黄贤春:《艺术悖论的基本逻辑类型及其内在统一性》,《常州大学学报(社会科学版)》2016年第1期。

[3][5][6][15] 杨义:《京派海派综论》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第54页。

[4] 杨晦:《杨晦文学论集》,北京:北京大学出版社,1985年,第222页。

[7] 黄建:《京派文学批评研究》,上海:上海三联书店,2002年,第6页。

[8][16][18] 苏汶:《文人在上海》,杨义:《京派海派综论》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第34页。

[9] 邓以蜇:《“艺术家的难关”的回顾》,《美术》1959年第5期。

[10] 徐悲鸿:《徐悲鸿艺术文集》下卷,台北:艺术家出版社,1987年,第596页。

[11][9] 郎绍君、水天中:《二十世纪中国美术文选》上卷,上海:上海书画出版社,1999年,第30页。

[12][23][34] 陈永怡:《近代书画市场与风格迁变:以上海为中心(1843~1948)》,北京:光明日报出版社,2007年,第156、156、66页。

[13][24] 孙殿起:《琉璃厂小志》,北京:北京古籍出版社,1982年,第60、92页。

[14] 《胡佩衡墨画山水润例》,《湖社月刊》(第88册),1935年。

[17] 龚产兴:《美术史话》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第12页。

[19][20] 俞剑华:《俞剑华美术史论集》,南京:东南大学出版社,2009年,第173页。

[21] 陈伯熙:《上海轶事大观》,上海:上海书店出版社,2000年,第343页。

[22] 王中秀:《傅雷与黄宾虹——谈黄宾虹的简笔画兼与范曾先生商榷》,《美术报》2006年7月15日。

[25] 《吴湖帆画例》,《墨海潮》创刊号,1930年第3 期;《吴湖帆鬻刻印》,《申报》1930年12月6日。

[26] 《赵叔孺润格》,《墨海潮》创刊号,1930年9月。

[27] 余绍宋:《余绍宋书画论丛》,北京:北京图书馆出版社,2003年,第229页。

[28] 黄宾虹:《黄宾虹书简续》,石家庄:河北教育出版社,2005年,第81页。

[29][35] 郑逸梅:《艺林散叶》,北京:中华书局,2005年,第129、9页。

[30] 陈巨来:《安持人物琐忆》,上海:上海书画出版社,2011年,第6页。

[31] 王家诚:《溥心畬传》,天津:百花文艺出版社,2007年,第58页。

[32] 史全生:《中华民国文化史》,吉林:吉林文史出版社,1990年,第177页。

[33] 王中秀:《历史的失忆与失忆的历史——润例试解读》,《新美术》2004年第2期。

[36] 郑逸梅:《清末民初文坛轶事》,北京:中华书局,2005年,第80页。

责任编辑:王 冰

F061

A

1000-7326(2016)012-0047-05

*本文系江苏高校哲学社会科学重点项目“中国艺术与中国精神研究”(2016ZDIXM028)以及国家社会科学基金一般项目“晚明书画消费与文人生活”(16BA008)的阶段性成果。

陶小军,南京艺术学院文化产业学院副研究员(江苏 南京,210009)。