三线企业的搬迁对内迁职工生活的影响

——以重庆的工资、物价为例

王 毅 钟谟智

·地方党史研究·

三线企业的搬迁对内迁职工生活的影响

——以重庆的工资、物价为例

王 毅 钟谟智

本文以重庆为例,依据大量的档案资料,从工资、物价两个方面初步探讨三线企业的搬迁对内迁职工生活的影响。本文认为:工资与物价同职工的切身利益密切相关。在三线建设时期,与一、二线迁出地相比,重庆的低工资和高物价,直接影响着内迁职工的日常开支,使他们产生种种不满情绪。针对这种情况,中共重庆市委及相关工业部门在“备战、备荒、为人民”的指导方针下对职工进行思想政治教育,并依据重庆地区的工资标准灵活调整内迁职工的工资福利,从而缓解了他们的不满情绪,调动了其生产积极性,保证了三线建设在重庆地区的顺利开展。

三线企业;内迁职工;工资;物价

三线建设是从20世纪60年代中期开始,中央为备战和调整工业布局,在西南、西北地区开展的以国防工业为中心的大规模经济建设。三线建设期间(1964—1980)*学术界一般以1964年中央在北京提出一、二、三线的战略布局为三线建设开始的标志。关于三线建设结束的标志,学界主要有三种说法:1978年十一届三中全会召开;1980年第五个五年计划结束;1983年中央确定三线建设调整改造政策。其中,三线建设的调整改造一直持续到21世纪初。到1980年,重庆地区的三线企业已经全部建设完成,因此本文以1980年作为三线建设结束的标志。,中央先后向三线地区*三线地区是三线建设时期提出的具有军事和经济地理含义的区域概念。具体范围是指:甘肃乌鞘岭以东、山西雁门关以南、京广铁路以西和广东韶关以北的广大地区。从当时的行政区划来看,包括四川、云南、陕西、贵州及青海的全部和甘肃、河南、宁夏、湖南、山西、广东、湖北及广西的部分地区。与之相对,一线地区是指沿海和边疆省、自治区、直辖市。二线地区是介于一线与三线之间的区域。共投资2052亿元左右,几百万工人、知识分子在“备战、备荒、为人民”“好人好马上三线”的感召和要求下,通过大量艰辛努力,甚至是以牺牲为代价,在中西部地区建立起了1000多个大中型工矿企业、科研院所和交通设施。三线建设不仅增强了中国的国防实力,而且在一定程度上改变了西部地区生产力要素的结构,并以“嵌入”的经济模式促进了西南地区的发展。80年代以后,随着档案资料的逐步开放,学术界关于三线建设的研究开始起步。但是纵观30年来有关三线建设的研究成果,可以发现,大部分研究集中在历史背景、战略决策、调整改造等方面*相关成果可见王毅:《三线建设中的重庆军工企业发展与布局》,《军事历史研究》2014年第4期。,而对有关三线企业的研究非常少。尤其是关于三线企业搬迁对内迁职工生活的影响问题,目前还没有人专门进行过研究。为此,本文将依据大量档案文献资料,从历史文化地理学的角度,对三线企业搬迁对重庆地区内迁职工生活的影响问题进行具体考察和分析,以求对相关研究有所推进。

一、重庆的三线建设及其人口迁移

重庆地处长江上游,交通便利,四面环山,历来是我国战略后方的重要工业基地。经过抗战时期的工业内迁与新中国成立初期的工业建设,重庆的工业基础较为雄厚。其中,望江机器厂、长安机器厂、建设机床厂、空气压缩机厂、嘉陵机器厂、长江电工厂、江陵机器厂、重庆钢铁厂、重庆特钢厂等一批具有影响力的企业在全国都占有重要的地位。雄厚的工业基础与重要的战略地位,使重庆成为三线建设的重中之重,被中央指定为常规兵器工业的建造重地。经过三线建设,重庆形成了以常规兵器制造业为主,电子、造船、航天、核等工业相结合的国防工业生产体系。到1980年,重庆地区军工企业和科研院所的固定资产原值达到近18亿元。*参见方大浩:《长江上游经济中心重庆》,当代中国出版社,1994年,第196页。与此同时,以浦陵机器厂、红岩机器厂、四川仪表厂、长江橡胶厂、重庆地质仪器厂、橡胶设计研究院等为代表的迁建企业*本文研究的三线企业包括了部分重要的科研机构和建设公司,不包括不直接参与生产任务的铁路、公路、桥梁、医院、机场等。依据建设方式,本文将重庆地区三线企业分为三类,即:迁建、新建、改扩建。“新建”,即在重庆地区兴建新的企业;“改扩建”,即对重庆地区原有的企业进行改造或扩建;“迁建”,即将一、二线地区的企业搬迁到重庆地区,并兴建新的企业或并入到重庆地区原有的企业中。其中,迁建企业是本文探讨的重点。,以西南铝加工厂、重庆铜管厂、四川维尼纶厂、四川染料厂、重庆重型铸锻厂、第十八冶金建设公司等为代表的新建企业,以重庆特钢厂、重庆水泵厂、重庆天原化工厂、长江化工厂、重庆轮胎厂等为代表的改扩建企业,使重庆形成较为完整的机械、冶金、化学等工业生产体系。

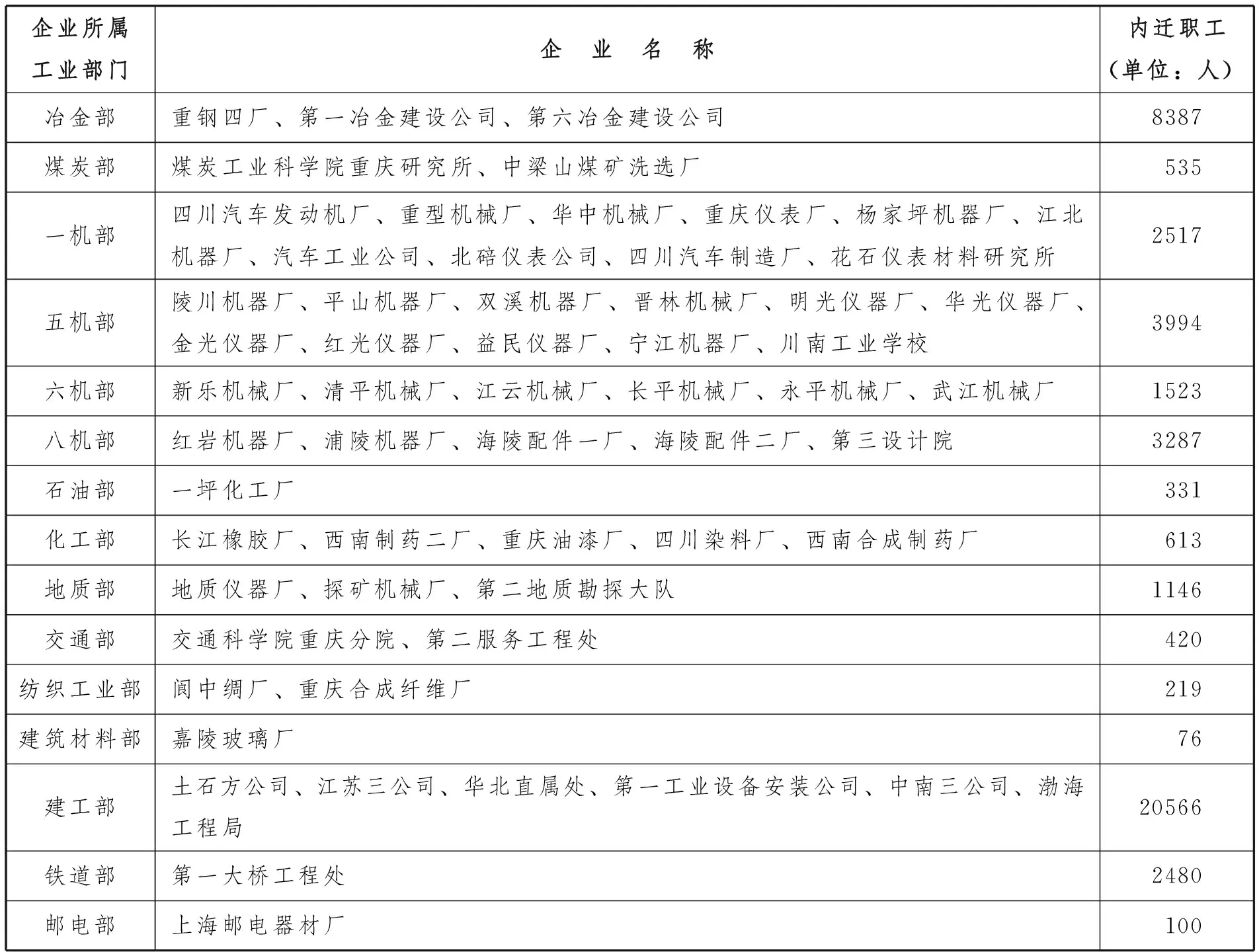

随着大批企业的迁建,北京、上海、南京、辽宁等一、二线地区的职工也纷纷内迁到重庆地区。从内迁人口的密度来看,重庆是三线建设期间川渝地区内迁人口密度最高的区域。截至1965年6月,先后从外地进入重庆的基建施工队伍达到26904人*参见重庆市城乡建设管理委员会、重庆市建筑管理局:《重庆建筑志》,重庆大学出版社,1997年,第19页。。据不完全统计,到重庆的“三线建设”政策性人口迁移前后约达50万人*参见何瑛、邓晓:《重庆三峡库区“三线建设”时期的移民及文化研究》,《三峡大学学报(人文社科版)》2012年第3期。。在此,笔者以1964年至1966年期间涉及中央15个部门的三线企业为例,来考察和分析三线建设期间重庆地区的人口迁移问题(见表1)。

从表1可以看出,从1964年至1966年,在涉及中央15个部门的三线企业中,从北京、上海、辽宁、广东等一、二线地区迁到重庆的职工达到46194人。其中,建工部的内迁职工最多,其次是冶金部、五机部、八机部、铁道部,而邮电部、建筑材料部、纺织部的内迁职工相对较少。建工部、铁道部及地质部的内迁职工,只参与企业的设计与基建,不参与后期的产品生产,并在企业基建结束后全部迁出,不在重庆长期居住。因此,从数量上来看,在三线建设的高峰期,定居重庆的内迁职工主要集中在冶金部、五机部、八机部等重工业部门。

表1:1964—1966年重庆的三线企业及其内迁人口统计表

资料来源:方大浩主编:《长江上游经济中心重庆》,当代中国出版社,1994年,第183—184页。

二、内迁职工的工资与物价问题

三线建设中的人口迁移活动是有组织、有计划、分批次进行的,这种大规模的政治性移民将带来一系列问题,包括工资福利、生活供应、物价上涨、职工住房、子女入学教育、环境适应等。其中,工资和物价问题最为突出。与东北、上海等迁出地相比,重庆的工资低、物价高。工资与物价不仅关系到职工的切实利益,也关系着整个重庆地区三线企业的建设进程。

1.工资差距问题

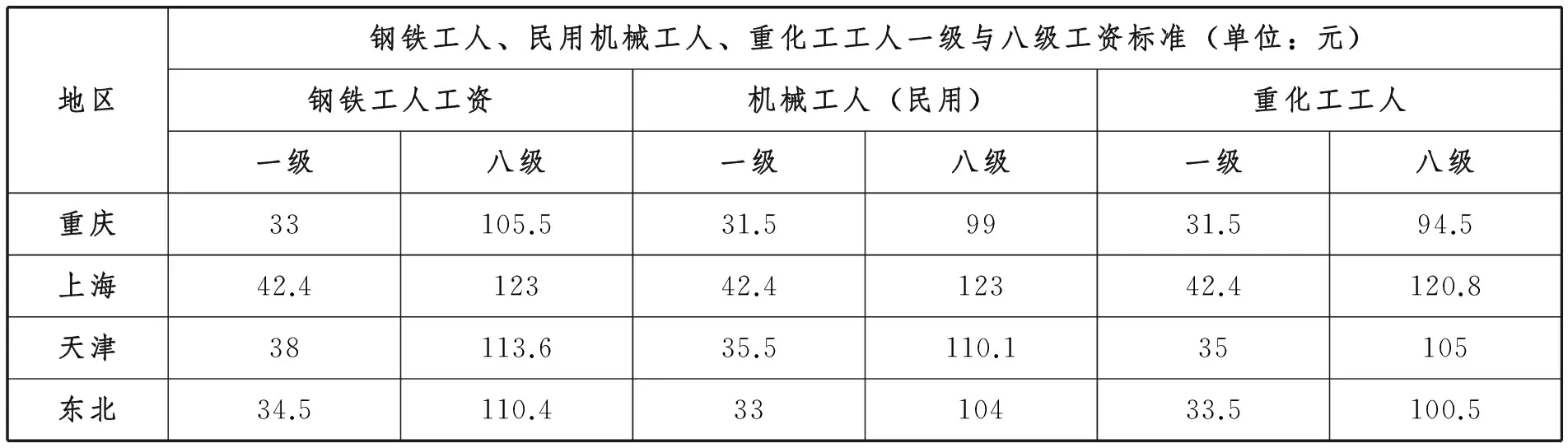

本文探讨的工资是劳动经济学意义上的工资,即劳动者因从事劳动而获得的所有报酬收入,包括固定工资、奖金、津贴以及其他货币或非货币的福利收入。*参见曾湘泉:《劳动经济学》,复旦大学出版社,2003年,第184页。工资随着时代和地区的不同而有所差异。三线建设时期,内迁重庆的职工来自不同地区,其原有工资区类别也不一致。兰州为十一类地区,广州为十类地区,上海为八类地区,天津、沈阳、哈尔滨为六类地区,重庆为四类地区。其中,十一类地区、十类地区、八类地区、六类地区的工资分别比四类地区高19.26%、16.51%、11%、5.5%。*参见《热情欢迎“一线”职工,大力支援搬家和生产建设的初步意见》(1964年10月20日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。而且,在不同的行业,各地的工资标准也不一致。在此,笔者以钢铁、机械及重化工业的一级和八级工资为例,来考察和分析重庆与上海、天津、东北等地不同行业工人工资的差距情况(见表2)。

表2:三线建设时期重庆、上海、天津、东北不同行业的工人月工资对比表

资料来源:《热情欢迎“一线”职工,大力支援搬家和生产建设的初步意见》(1964年10月20日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。

从表2可以看出,上海、天津、东北等迁出地的钢铁工人、民用机械工人、重化工工人的一级和八级工资均比重庆高。其中,上海工人的工资最高,其和重庆工人工资的差距最大。具体来说,上海钢铁工人的一级月工资比重庆高9.4元,八级月工资比重庆高17.5元;上海民用机械工人的一级月工资比重庆高10.9元,八级月工资比重庆高24元;上海重化工工人的一级月工资比重庆高10.9元,八级月工资比重庆高26.3元。可见,重庆和上海的一级月工资平均差距约为10元,八级月工资平均差距约为20元。各地工资额相差悬殊,使得内迁职工忧心忡忡,普遍认为重庆工资、奖金和福利都太低。*参见中共重庆橡胶分公司政治部驻长江橡胶厂工作组:《内迁职工思想情况汇报》,重庆市档案馆藏,档案号1111-1-802。其中,迁入的西南制药二厂职工普遍担心会降低工资、减少奖金*参见《关于重庆迁建工程思想政治工作情况》(1965年6月23日),重庆市档案馆藏,档案号1111-1-828。,而内迁重庆电机厂的职工则担心劳保、工资要变化。*参见重庆电机厂:《重庆电机厂内迁工作情况简报》第1期(1966年8月5日),重庆市档案馆藏,档案号1102-3-429。总之,工资及相关的劳保福利问题成为三线建设期间重庆地区内迁职工最为关注,也最为担心的问题。

2.物价引起的日常开支差距问题

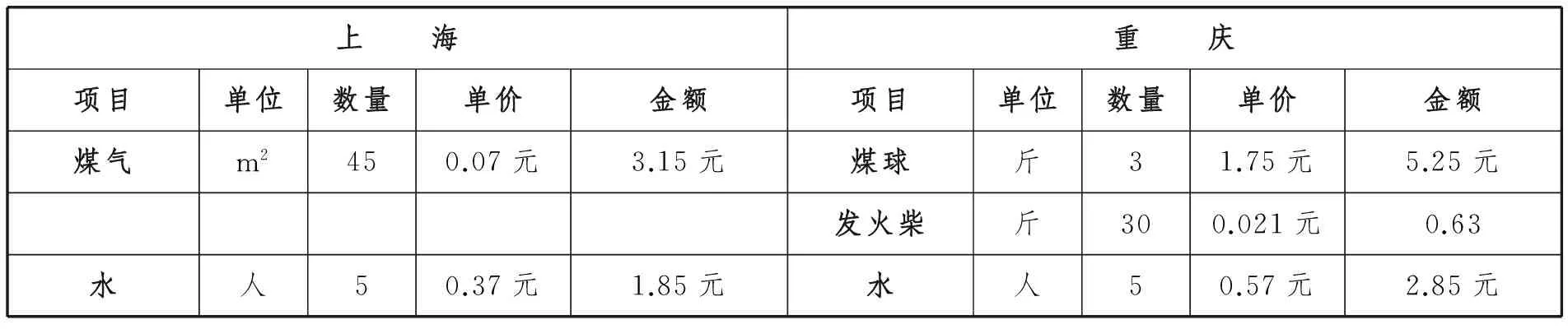

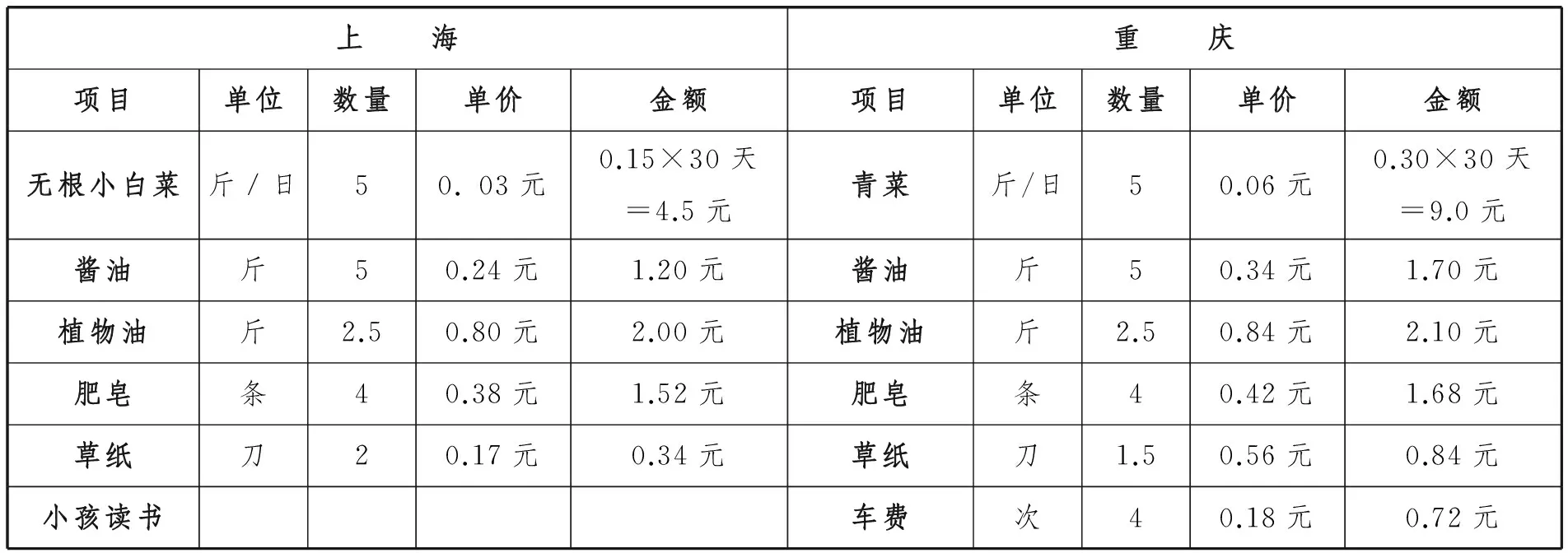

物价是经济运行过程中的核心指标。物价的变动与居民的消费、收入水平紧密相关。三线建设时期,重庆的高物价也直接影响到内迁职工的日常生活。例如,103厂的工人刘文龙就说:“上海生活水平低,重庆生活水平高”*市委工业部:《一○三厂上海同志的思想动态》,《迁厂、搬家工作情况》第5期(1964年12月30日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。。在此,笔者以一份内迁职工的日常开支账单为案例,来考察和分析三线建设期间内迁职工的日常生活开支在上海和重庆两地的差价问题(见表3)。

表3:三线建设时期内迁职工在上海、重庆的每月开支对比表

上 海重 庆项目单位数量单价金额项目单位数量单价金额无根小白菜斤∕日50.03元0.15×30天=4.5元青菜斤/日50.06元0.30×30天=9.0元酱油斤50.24元1.20元酱油斤50.34元1.70元植物油斤2.50.80元2.00元植物油斤2.50.84元2.10元肥皂条40.38元1.52元肥皂条40.42元1.68元草纸刀20.17元0.34元草纸刀1.50.56元0.84元小孩读书车费次40.18元0.72元

说明:这是内迁职工胡德福算的日常开支账单。胡德福于1965年3月16日从上海内迁到重庆油漆厂,随迁家属4人。他根据1个月的生活费开支,按有差距的部分将重庆同上海作了比较。表中所列只是他每月生活费用中的部分,其中水费是根据杨家坪机器厂内迁职工1个月的水价计算。

资料来源:重庆化工局:《内部情况》第2期(1965年9月17日),重庆市档案馆藏,档案号1111-1-828。

从表3中可以看出,除了小孩读书所需的车费不属于物价上涨而引起的开支外,其他费用均和物价上涨有关。其中,蔬菜、煤气、水的差价比较大,尤其是蔬菜的差价最大。在上海,胡德福及其家人吃的是无根小白菜,按每日5斤,每斤0.03元来算,每月用于买菜的开支是4.5元。在重庆,他们吃的是青菜,按每日5斤,每斤0.06元计算,每月用于买菜的开支是9元。这样,胡德福全家在重庆每月用于买菜的开支是上海的两倍。由此可见,由于两地物价不一致,内迁职工在上海、重庆的日常生活开支差价比较大。

三、内迁职工工资及其相关问题的解决办法

由于重庆地区的低工资和高物价,内迁职工的情绪极不稳定,很多人甚至认为是被骗了。例如,迁入重庆的103厂工人李华就说:“来渝前负责同志向我们讲:‘四川出产丰富,生活水平低,气候好’、‘重庆伙食一月只要8元’、‘自由市场大米8分钱一斤’,与实际情况不符,我们受了骗。”*市委工业部:《一○三厂上海同志的思想动态》,《迁厂、搬家工作情况》第5期(1964年12月30日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。类似的这种情绪如果一直持续下去,势必影响三线企业的建设进度。为了稳定内迁职工的情绪,重庆市委及相关工业部门需要对物价和工资进行一定的调整。由于在计划经济体制下,物价是地方政府不可调控的,重庆市委及相关工业部门只能对工人工资及其相关的福利进行调整。

1.从当前局势出发进行思想政治教育

“政治工作是一切经济工作的生命线。”*中共中央办公厅编:《中国农村的社会主义高潮》上册,人民出版社,1956年,第123页。三线建设时期,内迁职工的政治工作尤为重要,它是一切经济建设的保证。为了缓解内迁职工的不满情绪,重庆三线企业的领导及相关负责人从党的教育方针、理想信念、职业道德、政治理论学习等方面对内迁职工进行了思想政治教育。

在时事教育方面,三线企业的党委和工作组负责人根据国际形势,以“备战、备荒、为人民”为指导方针,对职工进行思想政治教育。*参见中共重庆橡胶分公司政治部驻长江橡胶厂工作组:《内迁职工思想情况汇报》,重庆市档案馆藏,档案号1111-1-802。60年代以后,中国周边的安全形势急剧恶化:美国威胁着中国的东、南两面;苏联威胁着中国的北、西两面;印度在中印边境不断蚕食中国领土,并发动大规模武装进攻;日本、韩国也对中国采取敌视态度。与此同时,在台湾的国民党政权也在美国支持下准备“反攻大陆”,并多次派遣武装特务袭扰东南沿海地区。在这种紧张的国际局势下,对内迁职工时事教育的重心就在于强调企业内迁重庆进行三线建设是为了对付外敌入侵。通过时事教育,使广大内迁职工有了充分的思想准备,主动克服困难,安心工作,担负起三线建设的艰巨任务。

在理想信念教育方面,三线企业的党委和工作组负责人根据革命传统,以上海工人为典型,号召内迁职工学习其光荣的革命传统、高度的阶级觉悟及先进的生产技术。*参见市委工业部:《迁厂、搬家工作情况》第1期(1964年12月1日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。上海是中共的诞生地,上海工人阶级有着悠久的革命斗争历史,其思想觉悟水平比较高。例如,来自上海的内迁职工普遍表示:“我们是来革命的,不是来享福的”*市委工业部:《迁厂、搬家工作情况》第1期(1964年12月1日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。。对于个别存在严重不满情绪的内迁职工,主要由来自上海的党团员和积极分子对其进行个别教育,帮助其提高思想觉悟。

在政治理论学习方面,三线企业的党委和工作组负责人号召内迁职工认真学习毛泽东著作。其中,干部主要学习毛泽东的《实践论》《矛盾论》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》《人的正确思想是从哪里来的》《整顿党的作风》及中共七届四中全会公报等著作和文件;工人主要学习《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》等经典著作。*参见市委工业部:《浦陵机器厂首批来渝职工干劲大》,《迁厂、搬家工作情况反映》第5期(1964年12月30日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。通过政治理论学习,职工的阶级觉悟逐步提高,以西南国营制药二厂为例,该厂职工在学习完经典著作之后,“发扬阶级友爱,助人为乐,舍己为人的共产主义风格”*《西南国营制药二厂关于盐酸普鲁卡因迁建工作安排意见》(1964年11月29日),重庆市档案馆藏,档案号1111-1-751。。同时,通过召开座谈会、登门拜访、参观渣滓洞、听取职工意见等社会实践方式,及时了解内迁职工的思想动态,帮助其解决实际困难。

在团结互助教育方面,重庆工交系统及企业的相关负责人教育本地职工热情欢迎内迁职工,做好接待工作,积极帮助内迁职工,主动加强与内迁职工的团结。以西南国营制药二厂为例,该厂组织了20人以上的接待队伍,调配专门车辆,在机场、车站、码头等地迎接内迁职工。同时,该厂组织50至100人的欢迎队伍,在工厂门口专门迎接内迁职工。该厂的领导和相关负责人在内迁职工来厂的当晚举行专门的欢迎会,并安排本地职工主动帮助内迁职工安顿床铺、带路、上街买菜等。对于本地职工的热心帮助,内迁职工十分感动,其初来时的心理失落感减轻了。*参见《关于重庆迁建工程思想政治工作情况》(1965年6月23日),重庆市档案馆藏,档案号1111-1-828。

2.工资暂时“就高不就低”

思想政治教育在一定程度上缓解,甚至消除了内迁职工的不满情绪,工资福利标准到底按迁出地还是迁入地执行,不仅关系到内迁职工的切身利益,也影响着本地职工的团结。内迁职工来自不同的地区,其工资类别不一致,差距较大。加之,部分内迁职工生活很困难,须将大部分收入寄给外地家属以维持生活。为此,重庆市委及相关工业部门在解决内迁职工的工资差距时规定:“调入职工,其原有工资区类别和工资标准高于调入地区的部分,在今后三年内,应予以保留;但由于八类以上地区工资悬殊过大,不利于职工内部团结,应予以适当降低,按八类地区标准执行。三年以后,再视情况的变化,在充分作好思想政治工作的基础上,逐步实行调入地区的标准。原有工资区类别和工资标准低于调入地区的职工,其工资则按调入地区的标准执行。”*《在工交企业迁建中,有关思想工作、团结工作以及劳动工资、劳保福利和生活供应等方面的若干问题的意见》(1964年10月20日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。

由此可见,重庆市委及相关工业部门在调整内迁职工的工资时“就高不就低”。这种调整策略,既向迁入地看齐,又考虑了迁出地的实际情况,并没有立刻执行迁入地的工资标准,而是依据工资区类别的实际情况,参照迁入地的工资标准灵活调整内迁职工的工资。这样,既有利于内迁职工的思想稳定,又调动了其生产积极性。

3.依据企业的搬迁方式实行不同的劳保福利标准

依据搬迁方式,迁建企业分为整体搬迁企业和部分搬迁企业。其中,整体搬迁是指一、二线地区企业的人员及设备全部内迁重庆;部分搬迁是指一、二线地区企业的人员及设备分部分内迁重庆。从搬迁方式来看,重庆地区的迁建企业主要以部分搬迁为主,整体搬迁的企业比较少。在此,笔者以整体搬迁企业浦陵机器厂*因在迁建过程中速度快、质量好,浦陵机器厂被誉为整个西南地区三线建设迁建工程“歼灭战”的典型。歼灭战是三线建设的基本方针之一,即:“要按照战争打起来的要求”抓紧进行迁建,要抢时间、争速度。参见《三线建设》,国务院三线建设调整改造规划办公室编印,1991年,第22页。和部分搬迁企业为案例,来考察和分析三线建设期间内迁企业在上海和重庆两地劳保福利的差异问题(见表4、表5)。

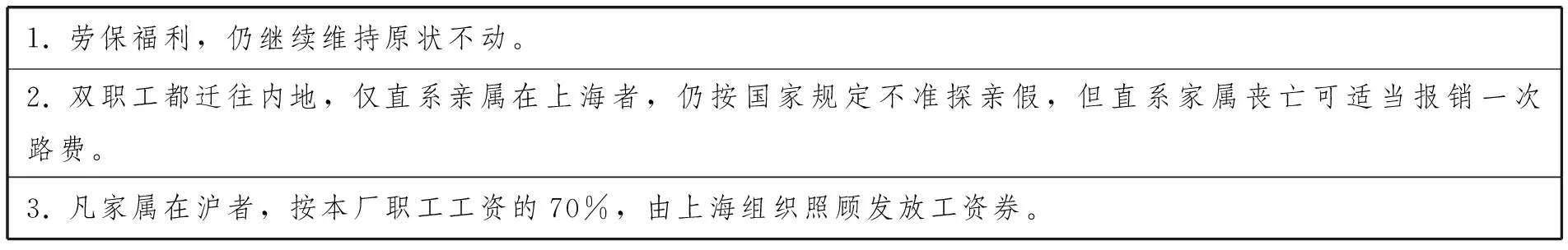

表4:浦陵机器厂关于迁厂人员的劳保福利规定

资料来源:《浦陵机器厂的基本情况》(1964年12月24日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。

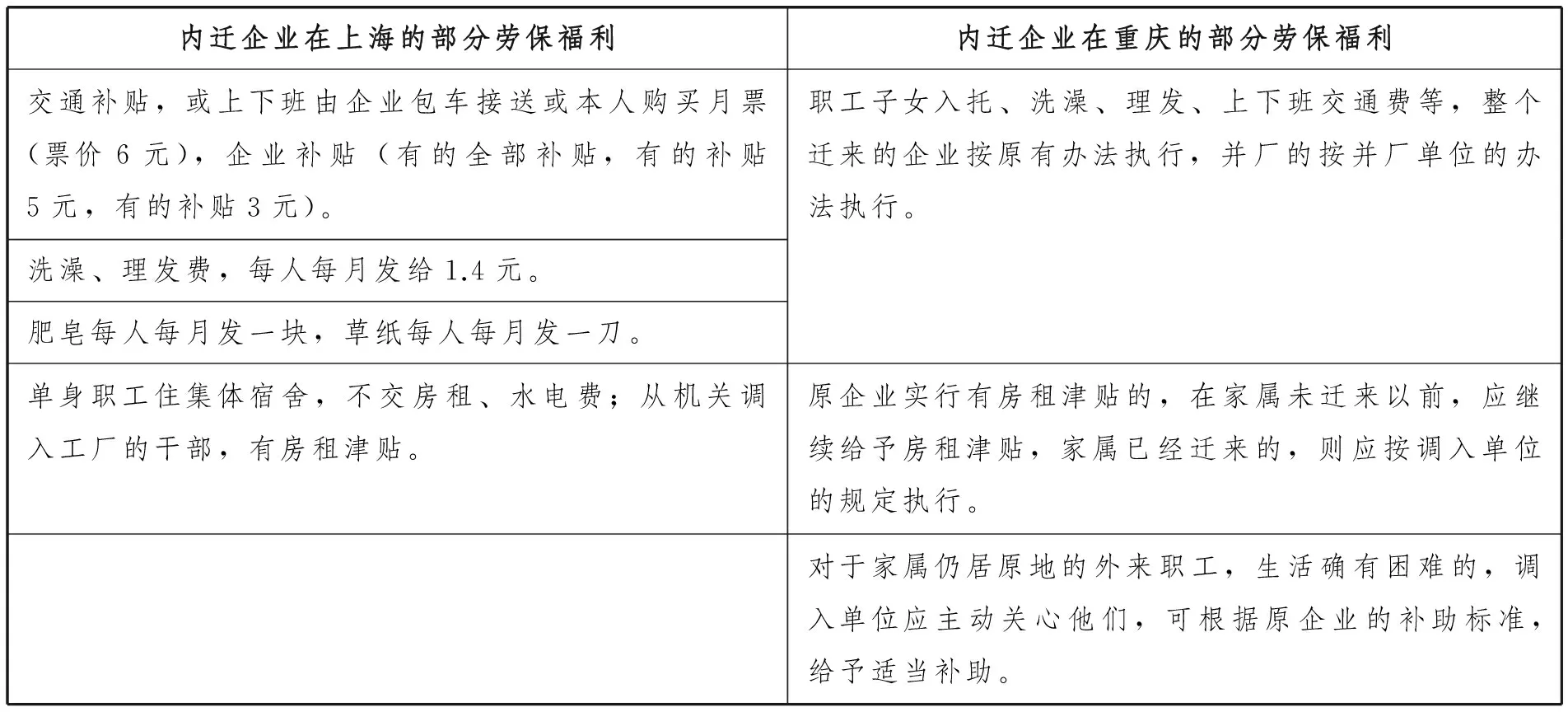

表5:内迁企业在上海、重庆的部分劳保福利对比表

资料来源:《热情欢迎“一线”职工,大力支援搬家和生产建设的初步意见》(1964年10月20日),重庆市档案馆藏,档案号1007-4-610。

从表4、表5中可以看出,企业的搬迁方式不同,其职工内迁后的劳保福利也不同。整体搬迁的企业,其劳保福利维持原状。部分搬迁的企业,其劳保福利按并入单位的标准执行。对于特别困难的职工家属,重庆市委及相关工业部门根据原企业的补助标准给予适当补助。可见,三线建设时期重庆内迁职工的劳保福利标准并不一致,内迁职工的劳保福利依据企业的搬迁方式及实际情况差异较大。

四、结 语

人口迁移是指人口在两个地区之间的地理流动或空间流动,这种流动通常会涉及永久性居住地由迁出地到迁入地的变化,这种迁移被称为永久性迁移。*参见成荣:《人口迁移研究:原理与方法》,重庆出版社,1998年,第6页。按照迁移的原因,三线建设时期重庆地区的人口迁移既是政治性迁移又是经济性迁移。三线建设时期重庆地区的内迁职工及其家属,是在“备战、备荒、为人民”的指导方针下,为对付外敌入侵而进行的,属于政治性人口迁移。同时,三线建设时期,国家有计划、有步骤地将沿海和内地工业布局密集的企业,向西南和西北转移,大批职工及其家属随之内迁重庆,是国民经济发展的需要,是与生产发展同步进行的,属于经济性人口迁移。但是,这种合理的政治性和经济性的人口迁移如果并非迁移者自愿,会使移民自身产生一些不满情绪。而重庆的高物价、低工资状况会进一步加重这种不满情绪。在此情形下,重庆市委及相关工业部门从大局出发,以“备战、备荒、为人民”为指导方针对职工进行思想政治教育,使其思想认识有所转变。与此同时,重庆市委及相关工业部门在国家统一的工资福利政策基础上灵活调整工资福利的差距,即:整体搬迁的企业,其工资福利维持原状;部分搬迁的企业,其工资福利按并入单位的标准执行。

与市场经济体制下企业职工工资福利的调整相比,三线建设时期因大规模人口迁移而引起的工资福利不一致问题,其解决的难度系数较大。重庆市委及相关工业部门根据实际情况妥善解决,在中央统一的工资福利政策基础上,灵活调整内迁职工的工资福利。这种方法在三线建设时期被部分地区所借鉴。从经济学的角度来看,这种工资福利调整策略有利于减少,甚至消除职工因工资福利差距而引起的不满意度,同时也可降低其迁移的心理成本。从心理学的角度来看,这种灵活调整工资福利的方式有助于提高内迁职工的心理适应度。决定移民心理适应度的主要因素是经济状况,当移民搬迁后,其工资福利有所提高,则其心理适应度就会高。从社会学的角度来看,这种工资福利的解决方案,既满足了大部分内迁职工的要求,又没有伤害到本地职工的感情,有助于加强内迁职工与本地职工的团结互助,有助于移民的社会融合和三线企业的企业融合。总之,由于重庆市委及相关工业部门对三线企业内迁职工工资福利作出的灵活调整,内迁职工的情绪基本能够保持稳定,得以安心工作,从而保证了三线建设在重庆地区的顺利开展。

(本文作者 王毅,四川外国语大学社会科学部讲师;钟谟智,四川外国语大学社会科学部教授 重庆 400031)

(责任编辑 王志刚)

The Effect of the Moving of Third Line Enterprises to the Lives of Immigrants——Take Wages and Prices of Chongqing For Example

Wang Yi & Zhong Mozhi

This paper researches the effect of the moving of enterprises tothe lives of immigrants in Chongqing during the period of third line construction from the two aspects of wage and price, based on a large number of archives. Wages and prices are closely related to the vital interests of the workers in enterprises. Compared to the first-line areasand second-line areas,the third-line areas has low wages and high prices, which directly affect the daily expenses and discontent of workers during the period of third lineconstruction. Faced with this situation, the relevant departments of the state and Chongqing adjust wages with flexibility, based on unifiedwage and welfare policy, through the ideological education and the method of “salary standards according to the first-line areas and second-line areas, but not third-line areas”. This method of adjustment all eviates the discontent of workers, and motivatestheir enthusiasm of production. This method of adjustment promotes the third line construction in Chongqing smoothly.

C922;D232;K27

A

1003-3815(2016)-04-0079-08