在中美之间寻求平衡

——绝对收益与相对收益视角下的澳大利亚战略困境

刘新华 王多月

在中美之间寻求平衡

——绝对收益与相对收益视角下的澳大利亚战略困境

刘新华 王多月

21世纪,中美关系的发展将对国际局势尤其是亚太地区的地缘战略格局产生重大影响,这将不可避免的影响到诸多国家的对外战略选择。作为亚太地区重要的中等强国的澳大利亚首当其冲而又体会最深。近年来,随着中国的崛起和美国亚太再平衡战略的实施,澳大利亚一方面加深了与中国之间的经贸关系,另一方面又不断强化与美国的安全关系,中美在亚太地区心照不宣的战略竞争使得澳大利亚的对外政策面临着与中国经贸关系的日益加深以及在安全防务战略上日益依靠美国的两难。国家合作产生的收益有绝对收益和相对收益之分,它们是对立统一的关系。通过绝对收益和相对收益的分析框架,本文认为,澳大利亚这一战略困境产生的原因在于,澳大利亚对华经贸关系在注重绝对收益的同时关注绝对收益可能产生的相对收益,而加深与美国之间的安全关系则注重相对收益。在此基础上,本文结合现实着重探讨了促使澳大利亚战略困境形成的国际环境和中美两国相对实力变化等具体条件。最后,作者认为,澳中两国的经贸合作即绝对收益效用的发挥而由此形成的中澳之间的战略互信将会成为引导澳大利亚走出“战略困境”的重要导向,即澳大利亚将从自身的发展利益出发,在新的时空条件下对其国家利益及其实现方式的有效性进行重新界定和再认知,更关注绝对收益,从而努力克服在中美间的“选边困境”。

澳大利亚;中国;美国;绝对收益;相对收益;战略困境

一、引言

21世纪初,被视为亚太地区最重大的地缘政治变化—中国的崛起——深深地影响着澳大利亚的对外政策:一个以贸易立国、国内市场狭小的澳大利亚越来越意识到澳中发展双边关系,尤其是经贸关系的重要性。因此,20世纪90年代以来,澳大利亚历届政府总理,如保罗·基廷(Paul Keating)、约翰·霍华德(John Howard)、陆克文(Kevin Rudd,曾两次出任澳大利亚总理)、朱莉娅·吉拉德(Julia Gillard)、托尼·阿博特(Tony Abbott)等人非常重视与亚洲之间的关系,甚至提出了“面向亚洲”和“融入亚洲”等口号,其重点是发展与中国的经贸关系。与此同时,澳大利亚一直把与美国的同盟关系看作是安全的保证。进入21世纪,澳大利亚更被认为是美国的亚太同盟体系中的南北双锚之一。①Purnendra Jain,“Japan-Australia security ties and the United States:the evolution of the trilateral dialogue process and its challenges”,Australian Journal of International Affairs,Vol.60,No.4,2006,p.525.

澳大利亚作为美国的盟国,需要履行作为美国盟国的义务。在经过伊拉克战争和阿富汗战争之后,美国实施亚太再平衡战略,军事战略重点逐渐向亚太地区转移—这是影响亚太地区地缘政治变化的另外一个重要因素。2012年1月美国政府公布的新军事战略《维持美国的全球领导地位:21世纪国防的优先任务》(Sustaining U.S.Global Leadership:Priorities for 21st Century Defense)予以正式确认。美国新军事战略的落实需要它在这一地区地理位置重要的盟国的政治和军事支持。在这一过程中,澳大利亚的重要性不言而喻:澳大利亚强调了澳美同盟的重要性,积极加强了与美国的安全合作关系,把澳美军事同盟关系看作是本地区稳定的关键。

澳大利亚一方面加深了与中国之间的经贸关系—中国已经成为澳大利亚最重要的经贸合作伙伴,另一方面又不断强化与美国的安全关系。随着中美之间的战略竞争,为美国的战略布局卷入中美之间的博弈显然不符合澳大利亚的利益,也不利于地区稳定。澳大利亚首次面临着经济利益和安全利益脱钩的现象,②James Reilly,“Counting on China?Australia's Strategic Response to Economic Interdependence,”The Chinese Journal of International Politics,Volume 5,issue 4,2012,p.370.很自然的,其对外政策也面临着与中国经贸关系的日益加深以及在安全防务战略上日益依靠美国的两难。因此,如何处理与中美之间的关系是摆在澳大利亚面前的一道现实难题。

面对这个棘手的问题,澳大利亚官方的立场是不选边站,即避免在中美之间做出选择,不仅如此,澳大利亚还要充当中美之间的桥梁。澳大利亚政府总理和高官多次表明了这一立场,并写进了2013年的《国防白皮书》中。2013年的《国防白皮书》强调,澳大利亚不会在美中之间选边,而且美国和中国相信澳大利亚不会做出这样的选择。③Department of Defense,2013 Defence White Paper,p.11,http://www.defence.gov.au/whitepaper 2013/docs/WP_2013_web.pdf.然而随着时间的推移和中美在亚太地区“矛盾加剧”,澳大利亚未来将难以回避这个问题。著名中国问题专家、澳大利亚国立大学(Australian National University)战略研究所教授、前国防部副部长休·怀特(Hugh White)指出,澳大利亚领导层在外交战略方面不能再将脑袋埋进沙里,澳未来最终将不得不在中美两国间作出抉择。④Hugh White,“America or China:one day,we will have to choose”,The Age,May 28,2013.“澳大利亚人无法想象在二者之间进行抉择。但美国和中国越将彼此视为对手,两国就越可能向澳大利亚施压,使其作出选择。”⑤休·怀特:《澳大利亚应撮合中美而非站队》,载《环球时报》2014年11月17日。显然,与中国日益加深的经贸关系以及与美国日益加深的安全关系,将迫使澳大利亚在中美之间“选边站”。澳大利亚的这种战略困境在当前亚太地区的国家中可以说表现得十分明显。

学术界对澳大利亚在中美之间所谓的“选边站”的问题颇感兴趣,引发了诸多研究。这些颇有成效的研究主要是从澳大利亚的视角来探讨与中国经贸关系的发展和保持与美国的同盟关系给其带来的战略困境。早在2006年,潘成鑫(Chengxin Pan)撰文指出,澳大利亚始终坚持着其由来已久所确立的“强有力的朋友”的外交传统,因而试图同时在中美间培养密切的联系。然而面对两个强大的国际行为体之间的战略竞争,澳大利亚面临着尖锐的战略困境。⑥Chengxin Pan,“Neoconservatism,US-China conflict and Australia's‘great and powerful friends' dilemma”,The Pacific review,Vol.19,No.4,2006,pp.429-448.理查德·罗斯克兰斯(Richard Rosecrance)认为,澳大利亚若不想被放置在一个反中国的两极阵营中,就必须要找到一个方法在保证中美澳的协调发展。经济优势带来了澳地区影响力的提升以及地区乃至全球议题决策中所持有的更大的比重。因此,当面对美国前副国务卿理查德·阿米蒂奇所提出的“当中美间发生针对中国大陆的台海危机时澳大利亚应该加入”这一要求,澳大利亚前外长唐纳的态度是“犹豫”的,而不再像以前那样的“黑白分明”。⑦Richard Rosecrance,“Australia,China and the US”,Australian Journal of International Affairs,Vol.60,No.3,2006,pp.364-368.休·怀特坚持认为,中国的崛起将澳大利亚置于进退两难的境地,澳大利亚既从中获得了经济利益,又不得不面临传统战略结构遭到破坏的威胁。由于中美之间的战略竞争日益显现,使得澳大利亚外交政策的争论集中于如何处理并且平衡同它们之间的关系。应对中国崛起的最好方法就是让美国同意与中国等地区大国分权。⑧参见Hugh White,“Power Shift:Australia's Future between Washington and Beijing”,Quarterly Essay,No.39,2010,pp.1-74;Hugh White,“Power shift:rethinking Australia's place in the Asian century”,Australian Journal of International Affairs,Vol.65,No.1,2011,pp.81-93;Hugh White,The China Choice:Why America Should Share Power,Melbourne:Black Inc.,2012; Hugh White,“Australia's Choice:Will the Land Down Under Pick the United States or China?” Foreign Affairs,September 4,2013,https://www.foreignaffairs.com/articles/australia/2013-09-04/australias-choice.马必胜(Mark Beeson)指出,澳大利亚所面临的挑战是其战略决策应如何从与中国的经济互动中获益又保持与美国的战略同盟关系。面对这样一个经济与外交防务的困境,澳大利亚的决策者在寻找平衡两者之道。⑨Mark Beeson,“The Decline of US Economic Power and Influence:Implications for Australian Foreign Policy”,Australian Journal of Political Science,Vol.48,No.2,2013,pp.197-207;马必胜、王勇:《“亚洲协调”机制能否平衡大国战略诉求——相互依赖时代的中国、美国与澳大利亚》,载《学术前沿》2013年第08期,第10-23页。尼古拉斯·托马斯(Nicholas Thomas)指出,经济联系在决定第三方国家导向的战略关系中发挥着重要的作用,澳大利亚与中国不断加深的经济和商贸联系在原先由美国所主导的经济关系中扮演起了篡夺的角色。这迫使澳大利亚采取一个分叉的外交政策——其经济和国家安全需求之间的断裂。因此,在未来发展方向方面,澳大利亚存在一个重大的争论。⑩Nicholas Thomas,“The Economics of Power Transitions:Australia between China and the United States”,Journal of Contemporary China,Volume 24,Issue 95,2015,pp.846-864.韦宗友则指出,面对中国崛起及中美亚太竞合,澳大利亚对华战略表现出较为明显的“对冲战略”特征,一方面继续加强对华政治、经济关系,另一方面则深化与美国的安全同盟,加强地区制度建设,提升澳大利亚的外交战略空间,确保澳大利亚的经济繁荣与国家安全。⑪参见韦宗友:《中美竞合下的澳大利亚对华对冲战略》,复旦大学中美新型大国关系协同创新中心中美新型大国关系研究报告第7期,2015年4月。

总的来说,现有的对澳大利亚“战略困境”产生原因的研究大都把经济与安全分开,或者通过区分安全战略与经济战略的不同质性,来强调经济的互补性与安全的对冲性;或者单纯的从安全层面出发,凸显澳美搭建安全合作平台的协调性;抑或,将澳中经济关系与澳美安全关系进行糅合拼接,以期在不损害或失去任一利益的前提下,拓宽战略利益纵深,凸显澳美安全关系的有效性。

本文认为,对澳大利亚“战略困境”的解释不能停留在单独解释安全或者经济的不同质性而得出,而应该考虑两者之间的战略共生与互动。事实上,澳大利亚政府在制定外交政策时是不会双轨式的将安全战略与经济战略分开,而是综合考虑,共同服务于澳大利亚的国家利益。至于之所以会产生“战略困境”,是根据国际大环境、国际格局以及澳大利亚自身战略定位的不同,对国家利益收益的认知和偏好就会有所不同:在经济上侧重于与中国发展绝对收益,而在与美国的互动中注重发展相对收益。作为不同考虑的结果,相对收益侧重于安全互动,而绝对收益则会产生经济合作。当然,澳大利亚也非常关注在与美国安全合作同时所带来的经济收益,即澳美同盟的安全框架对澳大利亚经济发展的重要性。

二、国家合作中的绝对收益和相对收益

进入21世纪,亚太地区的地缘政治形势发生了重大的变化,但这一变化并未改变国际社会无政府状态下竞争的本质。因此,本地区国家间合作的内容和方式虽然在深度和广度上超越了历史上任何一个时期,但国家间相互合作的性质最终仍然取决于国家对经济、政治安全利益的偏好和认同以及对相对重要性的价值判断。国家在进行合作时,在某些领域容易达成协议且合作较为持久,而在另一些领域则较为困难,即使达成合作,也是属于相对脆弱和敏感的合作;或者,一国与一国合作时,优先关注某一议题,而与另一国合作时,则注重另一议题。对不同收益的偏好以及合作可能性导致国家合作或者国家对外战略出现了合作悖论或者战略困境。国家合作中绝对收益(absolute gains)与相对收益(relative gains)的矛盾,成为理解这一现象的重要视角。

始于20世纪70年代、贯彻整个80年代的新自由主义和新现实主义的论战包含有诸多内容,其中绝对收益和相对收益是争论的主要焦点之一,其核心问题在于无政府状态下国家间合作取得某些收益时,收益如何分配。这些收益最终决定了国家合作的可能性。新自由主义者基于对重复的囚徒困境博弈的演算分析,认为无政府状态的存在并不意味着合作的减少,国家合作的目的是为了获得绝对收益,即只考虑在合作中自己是否能够获得收益,而不在乎收益的分配。基欧汉指出,不管合作是否给其他国家带来了收益,它至少给一个信奉新自由主义的国家带来了绝对收益。作为“理性的自利主义者”,国家不关心其伙伴是否得到了更多的收益。⑫Robert O.Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in the World Political Economy,Princeton,N.J.;Princeton University Press,1984,p.27.罗伯特·鲍威尔(Robert Powell)也认为,“各个国家主要关心的是它们本身的绝对获益,而不太关心其他国家收益的多少。……国家并不关心合作是否会导致相对获益或者损失”。⑬Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,pp.1303-1320.如果国家以绝对收益作为合作目标,那么,国家之间的合作很容易达成而比较持久。

而新现实主义(结构现实主义)者则强调国家在国际合作中注重获得相对收益而非绝对收益,即理性的计算自己所得能否多于别人所获。正如肯尼思·华尔兹所言:“当面对为共同获益而开展合作机会时,感到不安全的国家必须要询问将如何对收益进行分配。它们必须要问的并非‘我们双方都能获益吗?’而是‘谁将获益更多?’。例如,如果某一收益被按照2比1的比例加以分配,一国就可以利用不均衡的所得,来实行一项意图伤害或毁灭他国的政策。只要每一方都担心对方会利用其增加的能力,那么即便在双方都能都能获得丰厚的绝对收益时,这一前景也不能促使它们进行合作。阻碍合作的可能并不在于任何一方的特性以及即时的意图。相反,不安全的状态——至少双方对对方的未来意图和行动所怀有的不确定性——阻碍了双方的合作。”⑭[美]肯尼思·华尔兹著,信强译:《国际政治理论》,上海人民出版社2003年版,第139页。格里科(Joseph M.Grieco)分析其中的原因时指出,无政府状态下的国际社会,国家的核心利益是生存,他们对任何侵蚀自己维持生存相对能力的现象保持高度警惕,这决定了他们的基本目标是阻止他国获得比自己更强的相对能力,即相对收益,因为他们担心这种能力将来会转变成对自己生存的威胁。⑮Joseph M.Grieco,“Anarchy and the Limits of Cooperation:A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”,International Organization,Vol.42,No.3,1988,pp.497-498.因此,出于对收益分布的敏感性,国家会更多的关注相对收益,即国家侧重于对自身的生存—安全—的关注。在国际政治的无政府状态下,“相对收益比绝对收益更为重要”。⑯Kenneth Waltz,Man,the State and War,New York:Columbia University Press,1959,p.198.新现实主义认为,国家在获取绝对收益的过程中,将不断比较自己与其他合作成员的收益差距。当合作者从长期看会变成对手、合作的议题是安全而不是经济、本国的实力处于下降期、合作中的收益能较容易地被合作者转换成相对能力,或者这种能力较容易地被合作者从一项议题转移到另一项议题中时,合作变得更困难。⑰Joseph M.Grieco,“Anarchy and the Limits of Cooperation:A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”,International Organization,Vol.42,No.3,1988,p.501.在担心其他国家会比本国获益更多并且威胁本国安全的时候,国家不会选择合作。也就是说,当国家仅仅追求相对获益时,两个行为体的互动是一种零和博弈,合作不可能出现,⑱Duncan Snidal,“Relative Gains and the Pattern of International Cooperation”,The American Political Science Review,Vol.85,No.3,1991,pp.701-726.因为对安全的关注已远超于作为国家其本身的获益总和的关注。

绝对收益和相对收益存在着对立的一面,但实际情况总是那么的错综复杂。历史和现实表明,两者并不是一种非此即彼的关系,它们在一国的战略决策中都发挥着重要的作用。国家主要目的是追求国家安全和经济福利,即权力和财富。新现实主义认为国家安全是基本目标,而新自由主义则强调经济福利。对安全利益和经济利益偏好的不同选择会产生不同的结果,即相对收益和绝对收益。强调相对收益的国家更多地关注安全,而侧重绝对收益的国家则会更多地关心经济。在无政府状态下的国际社会中,国家的首要任务是保证自己的生存,即安全,所以,国家对实力——保障国家安全的基石—分布的变化十分敏感,它们担心意图不明的国家在合作中比自己获得更多,因而更为关注相对收益。在它们看来,获得优势比获益更为重要。以此出发,强调相对获益会阻碍国家合作的实现,而绝对获益则会促进国家间合作的实现。所以,关于绝对收益和相对收益的讨论,不在于哪一种更重要或运用的更普遍,而是说在何种情况下国家会使绝对收益或者相对收益占据主导地位。

在关于相对收益会限制合作的考量,学者们提出很多假设,而其中最主要的就是在于合作的议题是安全还是经济。一般而言,相对收益占主导地位的一般是安全或者政治领域,而与相对收益不同,绝对收益占据主导地位的常常是经济领域。在利普森(Charles Lipson)看来,在政治和安全领域中会出现“某个行为者通过欺诈的方式,压倒性的获得了超越其他行为者所得报偿”的可能性,“因而导致了国家对安全议题的关注”,而“在大部分的国际经济领域却很少会发生迅速而又致命的欺诈现象”,因而,可以“存在很多的未来预期”。⑲Charles Lipson,“International Cooperation in Economic and Security Affairs”,World Politics,Vol.37,No.1,1984,pp.1-23.换言之,在经济问题领域里要比安全领域更容易形成国际合作的局面。另外,如果国家之间一开始在安全领域进行合作,即国家之间的合作较为关注相对收益,并形成了较为稳定有效的合作框架,那么,国家之间在保证安全合作的同时,也会注重绝对收益,一方面是因为单纯的安全合作不一定能够持久,另一方面则因为安全合作框架下的经济收益对安全合作起到维护和促进作用,并有利于国家之间的战略互信。从这一角度而言,国家之间合作时,在基于利益偏好的基础上,还可以发生绝对收益与相对收益侧重点的转换,从绝对收益逐渐转向关注相对收益,或者在保证相对收益的前提下,加强经济合作。

绝对收益和相对收益都是国家在国际合作中关注的重要利益。至于国家不同的利益偏好,受到诸多因素的影响。它既取决于国家的主观认知,又跟相应的合作议题和国家的总体战略相关,同时也与本地区大国实力的消长及其战略互动联系紧密。

三、绝对收益和相对收益的解释:澳大利亚战略困境何以形成

近年来,澳大利亚“中等强国”的国家战略颇为引人注目,⑳中等强国的概念,详见Carl Ungerer,“The‘Middle Power’'eign Policy”,Australian Journal of Politics and History,Volume 53,Number 4,2007,pp.538-551;Andrew Carr,“Is Australia a middle power?A systemic impact approach”,Australian Journal of International Affairs,Volume 68,Issue 1,2014,pp.70-84.这一战略不仅要维护其地缘政治和经济利益,而且要充当地区性海上领导力量。㉑参见刘新华:《澳大利亚海洋安全战略研究》,载《国际安全研究》2015年第2期,第119-138页。它体现了澳大利亚的国家意图、战略目标、价值观和国家利益。由于澳大利亚本身综合实力并非十分雄厚,它需要借助外部的力量来实现其战略目标。在外部力量中,澳大利亚十分关注它与中国和美国之间的战略关系。澳大利亚认为,塑造其战略前景和防务政策的外部环境因素,从全球战略环境来看,是全球权力的分布,特别是与美国和中国的关系。㉒Department of Defense,2013 Defence White Paper,pp.9-11,http://www.defence.gov.au/whitepaper 2013/docs/WP_2013_web.pdf.到2030年之前,美国在政治上、经济上和军事上依然是最有实力和影响力的全球战略行为者。美国的这种优势地位以及良好的澳美关系是澳大利亚国家战略调整的最有利的外部机遇,这在安全上表现得特别明显。与此同时,中国的崛起以及中国经济的持续增长为澳大利亚的发展带来了良好的机遇。中国现在已成为澳大利亚最大的贸易伙伴和主要的投资来源国,中国2011年取代美国成为澳最大的服务贸易出口市场,而澳大利亚对中国的经济发展也十分重要,两国经济互补性的特点十分明显,形成了相互依赖的经济关系。2015年6月,中澳双方签订了自由贸易协定(Free Trade Agreement,FTA),这将进一步促进双方经贸关系的发展。澳大利亚认为,中美关系的发展将决定本地区的前景。㉓Department of Defense,2013 Defence White Paper,p.9,http://www.defence.gov.au/whitepaper 2013/docs/WP_2013_web.pdf.如果中美关系恶化,那么澳大利亚面临的风险将是巨大的,澳大利亚与任何一方站在一起都将“危险而代价高昂”。㉔Hugh White,“Power Shift:Australia's Future between Washington and Beijing,” Quarterly Essay 39,September 2010,p.62;赵明昊:《澳大利亚的选择》,载《东方早报》2011年11月25日。随着中美在亚太地区“某种心照不宣的竞争”㉕韦宗友:《中美竞合下的澳大利亚对华对冲战略》,复旦大学中美新型大国关系协同创新中心中美新型大国关系研究报告第7期,第1页,2015年4月。的加剧,安全上强化了同美国的关系而经济上与中国的关系更加紧密的澳大利亚,充当中美之间的“中间人”的空间日益缩小,出现了“选边站”的困境。显而易见,在与中美之间的关系中,澳大利亚所关注的国家利益是不一致的,因此,从国家收益偏好的角度来讨论其“战略困境”就有很强的现实意义。澳大利亚与中美关系的发展,与澳大利亚本身对绝对收益和相对收益的不同关注存在着十分密切的关系。

(一)绝对收益的解释:澳大利亚对中国关系强调经济利益

基于以上的理论分析,澳大利亚“战略困境”产生的总体原因是因为冷战后澳大利亚发展与中国的关系,重点关注经贸,强调绝对收益,而对美关系则以安全为主,侧重于相对收益,视澳美同盟为国家安全的基石。当前,中美在亚太地区进行着较为激烈的战略竞争。澳大利亚追随美国,呼应其战略布局有可能导致澳中经贸关系受到损害。但是,这样的解释不足以完全概括冷战前后澳中经济关系和澳美安全关系的总体发展历程。比如,从澳美、澳中关系的历史来看,新中国成立,以美国为首的西方阵营对新中国实行了不承认的政策,朝鲜战争的爆发进一步导致了中国和西方阵营的尖锐对立。而作为美国的盟友、西方阵营的一员,澳大利亚处处惟美国马首是瞻,曾派兵参加了朝鲜战争和越南战争,澳中两国一度成为战场上的对手、战略上和意识形态上的劲敌。这一时期,澳大利亚积极发展与美国的经济安全关系,意图在美国这一保护伞下,达到安全与经济的双赢。因而这一时期并不存在“战略困境”。准确的说,“战略困境”是在冷战后才出现的。所以关键问题在于,到底是什么原因促使澳大利亚对华经济战略强调绝对收益,而对美安全战略侧重于相对收益?

鲍威尔认为,新自由制度主义与结构现实主义的许多重要方面可以被看作是国际体系的一个非常简单模式的特殊情况。其中,国家行为的变化、合作的可能性,特别是国家对绝对收益和相对收益的关注不是与国家偏好的不同假设相联系,而是与国家所面对的限制性因素的变化相联系。正如新自由制度主义所认为的,国家被假定为试图将它们的绝对收益最大化。也就是说,一国的效用仅仅依赖它所获得的经济福利的绝对水平。㉖Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,pp.1303-1320.

进入21世纪,澳中关系稳步推进,尤其是在经贸方面。随着经济全球化和区域化的高度发达,澳中在经济领域相互依存不断加深。双方经贸关系的不断发展,是澳大利亚2008年金融危机以来经济持续增长的一个重要外部因素。这有力的扩大了澳大利亚出口商的机会并产生相当大的经济效益。新世纪以来,随着中澳关系日益深化,两国经贸合作也实现了快速发展,取得了显著成就。㉗参见:《中澳经贸合作大有可为——驻澳大利亚大使马朝旭在中澳经济论坛上的致辞》(2014年7月 7日,广州),中华人民共和国外交部网站,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/dyz_608952/1206_608954/1206x2_608974/t1172523.shtml.中国是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口市场、第一大进口来源地、第一大服务贸易出口目的地、第一大旅游收入来源国。2013年,中澳双边贸易额达到1417.6亿澳元,同比增长20.7%。澳对华出口达1000亿澳元,超过对日本、韩国、美国、印度出口的总和。澳大利亚每出口3澳元的商品和服务,其中就有1澳元面向中国市场。中国每进口100吨铁矿石中,就有54吨来自澳大利亚。澳对华服务贸易出口达70亿澳元,其中留学、旅游份额占80%以上。澳已成为中国第八大贸易伙伴。两国经贸关系日益多元,涵盖领域不断拓宽,已从单纯的双边贸易向投资、服务、基础设施、中小企业等新兴领域发展。两国央行签署双边本币互换协议,并实现了人民币和澳元的直接兑换。2013年,中国对澳大利亚非金融类投资39.4亿美元,同比增长82.4%。截至2013年底,中国在澳非金融类直接投资累计达170亿美元。2005至2013年,澳大利亚作为中国对外投资第二大目的地,累计吸引中国投资572.5亿美元,占中国海外投资总额约12%。中澳经贸合作给双方带来了实实在在的利益,特别是使普通民众从中受益。据统计,对华出口使澳每户家庭每年增收13400澳元,相当于每户家庭每年新增一辆小轿车。中国和澳大利亚自由贸易协定的签订,将为澳大利亚经济带来每年200亿澳元的收益。澳大利亚外资审查委员会(Foreign Investment Review Board,FIRB)发布的数据显示,2013年至2014年,中国首次成为澳大利亚第一大海外投资(FDI)来源国,中国投资者对澳投资高达277亿澳元,超过美国投资者的175亿澳元。㉘Fleur Anderson,“China is Australia's biggest foreign investor after¥12b property splurge”,Financial Review,Apr 30 2015,http://www.afr.com/real-estate/china-is-australias-biggest-foreigninvestor-after-12b-property-splurge-20150430-1mwv22.两国业已建立战略伙伴关系,构建了领导人年度定期会晤、外交和战略对话、战略经济对话等重要机制,为两国关系发展提供了有力支撑和保障。中澳经贸、旅游、教育、科技、体育等各领域交流合作日益密切。澳中经济合作能够为两国提供丰厚的绝对收益,两国均对此抱有持续、稳定的预期。

与澳中紧密的经济关系不同,澳中安全关系的发展严重滞后于经济关系的发展,而这正是由于澳大利亚追求相对收益的结果。利普森认为,国家对相对收益关注程度和范围的变化,取决于涉及的是盟友还是对手,是经济关系还是军事关系。㉙Charles Lipson,“International Cooperation in Economic and Security Affairs”,World Politics,Vol.37,No.1,1984,pp.12-18.这些关注在潜在对手之间的军事互动中更为突出。鲍威尔也指出,如果军事技术的性质在于国家可以把相对获益转化为本国的优势和其他国家的劣势,那么这种限制将导致关注相对获益。㉚Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,pp.1303-1320.因而,在缺少超级权威确保这些获益不会以这种方式被使用时,国家处于保证自身生存价值的考量,会更多的从经济层面转向对安全领域的关注。结构现实主义关注相对收益的原因在于,“一国的损失可能被其他国家用来实现其反对本国的目的”,“如果一个预期中的获益以二比一的比例分配,一国可能使用它不均衡的获益去实现意在破坏或者毁灭另一国的政策目的”。㉛Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,pp.1303-1320.

随着澳中经济关系的不断加强,特别是在中国超过了日本成为澳大利亚的主要贸易伙伴后,在澳大利亚历史上,这是第一次其主要贸易伙伴不是其联盟系统的“友好”的成员。这不能不让一个习惯于西方主导的资本主义“中等强国”澳大利亚感到不安。澳大利亚始终对中国的崛起心存疑虑,认为中国正在把其经济成就转化为军事实力,并运用军事实力谋求更有利于自己的权力分配,从而改变现存的国际格局。同时中美之间正在竞争,有可能成为潜在的军事对手。出于对国家生存和安全担心的敏感,同时作为美国的盟国,中澳经济关系可能会强烈的受到相对收益的影响,即澳大利亚更为担心并非其盟友中国的相对收益。中国迅速崛起和美国优势的衰落,“将意味着自越战以后形成的亚洲秩序的终结。……这同时也预示着盎格鲁·撒克逊文明对亚洲海洋控制时代的终结,而这正是澳大利亚建国以来国家安全的必要条件”,㉜Hugh White,“The Geo-strategic Implications of China's Growth”,in Ross Garnaut,Ligang Song and Wing Thye Woo,eds.,China's New Place in a World in Crisis:Economic,Geopolitical and Environmental Dimensions,Social Science Academic Press,China,The Australian National University,Canberra ACT 0200,Australia,2009,p.101,转引自喻常森:《澳大利亚对中国崛起的认知与反应》,载《当代亚太》2010年第4期,第135页。崛起的中国正在成为一个修正主义国家,试图挑战现存地区秩序。㉝[澳]马必胜:《澳大利亚如何应对中国崛起?》,载《外交评论》2014年第1期,第65-67页。

澳大利亚认为,在亚太地区,随着经济力量的增长,权力结构的相应变化将带来新的安全压力。这种压力主要是基于中国经济、政治和军事上的崛起及其军事现代化的能力,因为中国军事力量发展的“速度、规模和结构”如果不对其邻国加以详细的说明,将会引起邻国的关注。㉞Department of Defense,Defending Australia in the Asia Pacific Century:Force 2030,p.34,http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/defence_white_paper_2009.pdf.2011年2月,澳大利亚智库科科达基金会(The Kokoda Foundation)发表报告称,中国人民解放军的崛起是自二战以来澳大利亚国家安全所面临的最大的挑战。㉟Ross Babbage,Australia's Strategic Edge in 2030,Canberra,The Kokoda Foundation,Kokoda,Paper No.15,February 2011,p.4.但在2013年《国防白皮书》中,澳大利亚改变了这一论调。澳大利亚特别指出,尽管在2010~2013年“中国军费支出增长了140%”,但是澳大利亚将“中国国防能力的增强和军队现代化”理解为“中国经济增长的自然和合理的结果”。澳大利亚欢迎中国的崛起,特别是和平的崛起。“澳大利亚不把中国作为敌手,我们的政策旨在推动中国的和平崛起并确保地区的战略竞争不会导致冲突”。㊱Department of Defense,2013 Defence White Paper,pp.9-11,http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP_2013_web.pdf.

这种带有矛盾的认知也是普通澳大利亚人的看法:澳大利亚著名智库罗伊国际政策研究所(Lowy Institute for International Policy)的民意调查表明,2014年,31%的澳大利亚人认为亚洲最友好的国家是中国,60%的澳大利亚人对中国持有好感,2015年,高达77%的澳大利亚人把中国看作是经济伙伴而不是军事威胁;但同时,2012~2015年,认为在未来20年,中国成为澳大利亚军事威胁的比例分别为40%、41%、48%和39%。㊲Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2014,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2014,p.5,http://www.lowyinstitute.org/files/2014_lowy_institute_poll.pdf;Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2015,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2015,pp.8-9,http://www.lowyinstitute.org/files/final_2015_lowy_institute_poll.pdf.

(二)相对收益的解释:澳大利亚把其国家安全寄托于澳美同盟关系

显然,澳大利亚与中国的关系中,既注重对绝对收益的关注,也非常注重对相对收益的关注,并且,随着时间的推移,对相对收益的关注可能变得益发重要,担心中国把经济上的绝对收益转化为军事上的优势。但与美国的联盟关系中情况并非如此。马斯坦丹诺(Mikael Mastanduno)指出,在长远的军事盟国之间的经济关系中,相对获益的考虑并不那么重要。因为这种国家之间的相互安全威胁较少,它们可能很少关注相对经济实力的变化,联盟成员国之间低估相对获益的目的是为了增强它们的经济实力,以便更有效的反对共同认为的外部威胁。㊳MichaelMastanduno,“DoRelativeGainsMatter?America'sResponsetoJapaneseIndustrialPolicy”,International Security,Vol.16,No.1,1991,p.80.

进入21世纪以后,澳美经济关系不如中澳经济关系紧密,出于对中国实力增长的担心和疑虑,澳大利亚还是加强了与美国的安全关系,希望借助美国保障其安全,并平衡中国的影响。正如美国前副国务卿阿米蒂奇(Richard Armitage)所描述的:“如果我是澳大利亚人,我就坐在这里,我就开始感觉到板块的构造在中国的提升、印度的崛起中一点点的移动,然后我想我会选择在也许我会让这个安全联盟维持一段更长的时间”。㊴Peter Hartcher and Cynthia Banham,“Don't leave the field to China,US warned”,The Sydney Morning Herald,August 19,2005.吉拉德(Julia E.Gillard)任总理期间,在美国国会演讲时就曾称,美国是一个无所不能的国家,澳将坚定地与美国盟友站在一起,维护亚太和平与安全。㊵“Julia Gillard's Speech to Congress”,The Sydney Morning Herald,March 10,2011.针对澳大利亚不断从美国购买大量武器装备增强其军事能力的行为,斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute,SIPRI)高级研究员魏泽曼(Siemon Wezeman)指出:“有一个明确的潜在威胁,它是由C开头的五个字母的单词组成的,尽管它并不总是被提及”。㊶Ben Doherty,“Australia buys up,enters Asian arms race”,The Sydney Morning Herald,June 15,2014.

2014年的民调显示,78%的澳大利亚民众认为美澳军事联盟对澳大利亚的安全相当重要,85%的澳大利亚人认为在未来五年里澳大利亚可以继续依靠美国的安全保障,78%的人认为在未来十年里澳大利亚可以继续依赖美国;㊷Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2014,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2014,p.14,http://www.lowyinstitute.org/files/2014_lowy_institute_poll.pdf.2015年,80%的澳大利亚民众认为美澳军事联盟对澳大利亚的安全非常重要或者相当重要; 2011年,57%的澳大利亚民众认为,为免于来自中国的攻击和压力,澳大利亚与美国的同盟关系将使澳大利亚更加安全,2015年这一比例为53%。㊸Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2015,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2015,pp.10-11,http://www.lowyinstitute.org/files/final_2015_lowy_institute_poll.pdf.

根据《澳新美安全条约》确立的澳美军事同盟,是澳大利亚确保自身安全的最重要的外部力量。在双方的努力下,澳美两国安全合作得到了大大的强化。两国进行的各种层次的广泛的海上军事演习(最大规模的是环太平洋军事演习,双边的护身军刀演习)已经机制化,澳大利亚还参加了美国主导多边海洋安全机制以及伊拉克战争和反恐战争。2010年11月在墨尔本举行两国部长级定期磋商(AUSMIN)签署了进一步的军事合作协议。㊹PaulKelly,“DeeperUSallianceinresponsetostridentChina”,TheAustralian,November10,2010.澳大利亚支持美国加强在亚洲的存在,支持增进澳美军事关系并向中国施压要求它遵守国际规则;增加美军在澳大利亚境内的训练活动、增加港口访问、加强救灾合作以及扩大美国海军在这个地区的军事存在;两国还签署了一项空间监控合作协议,双方之间的军事合作将拓展到外层空间。在《澳新美安全同盟条约》(ANZUS)签订60周年之际的旧金山AUSMIN会议上(2011年9月),两国宣布美澳之间的军事关系取得了30年来最大的飞跃,两国的决定使得美国军队可以畅通无阻地使用澳大利亚的军事基地,并认为两国之间的关系适用于网络战。此举无疑向美国提供了一个在印度洋和太平洋之间的立足点,更是美国重返亚洲,牵制中国行动的起点。㊺Brendan Nicholson,“Defense set to give US greater military access”,The Australian,September 06,2011;Anna Fifield,Peter Smith and Kathrin Hille,“US and Australia tighten military ties”,The Financial Times,September 14,2011;Australia-United States Ministerial Consultations(AUSMIN)2011 Joint Communiqué,15 September 2011,http://foreignminister.gov.au/releases/2011/kr_mr_110916b.html.2011年11月美国总统奥巴马访问澳大利亚之际,双方的军事合作关系得到了进一步的强化。2012年11月,澳大利亚海军少将理查德·麦克斯威尔·布尔(Richard Maxwell Burr)正式出任美军陆军太平洋司令部副司令,负责陆军太平洋司令部的战备、军演、应急行动等事务,并将居中协调美军与东南亚各国、新西兰乃至澳大利亚之间的军事交往。澳美军事同盟关系对澳大利亚的重要性在2013年的《国防白皮书》中再次得到确认。㊻Department of Defense,2013 Defence White Paper,pp.24-27,http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/WP_2013_web.pdf.2014年8月,在双方“2+2”会议上,两国又正式签署了一项25年有效期的“军力部署协议”(Force Posture Agreement),㊼Gregory Poling,“AUSMIN Takes the Long View of U.S.-Australia Security Cooperation”,Pacific Partners Outlook,Volume IV,Issue 8,September 2014,pp.1-3.这标志着澳美军事合作进入了一个新阶段。

澳大利亚持现实主义观点的学者认为中国不断发展的经济关系将极大地推动其国防现代化,导致地区战略力量的不平衡。不断改变的国际秩序对澳大利亚最大的冲击主要集中于经济与战略利益层面。中国是澳大利亚最为重要的双向投资战略伙伴,而美国是澳大利亚安全的关键保证人。鉴于中美双方越来越多地把对方视为对手,澳大利亚似乎越来越“矛盾”—当其将经济利益放在该政策环境中时,其安全政策可能会站不住。结构现实主义强调,虽然每一国都试图将其经济福利最大化,但在以战争技术为基础的无政府状态结构中意味着其他国家的相对获益可以转化为减少本国未来经济福利的优势。这些限制因素促使国家关注相对获益,相对获益来源于不均等的绝对获益结果,㊽Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,p.1313.而这也使国家也越来越多的关注安全这一关系生存的重要议题。

国家对于安全议题的侧重还可能处于以下两个原因:其一,追求安全保障的国家其内部限制因素提供了一国可以利用它的相对获益转化为本身的优势和其他国家劣势的机会;其二,没有公共政府保证国家不会利用这种机会。㊾Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,p.1315.出于对成本收益突出的考虑,澳大利亚之所以选择把它的安全与美国紧密结合在一起,这来自于一系列不同的政治因素:澳大利亚的国内环境——领导人提出所谓与美国保持安全关系的“堪培拉共识”;特别是精英阶层和普通民众层对澳美安全关系的广泛支持,即所谓的公众舆论以及精英对澳美安全关系的偏好;国际方面主要是中国实力增长以及中美战略竞争给澳大利亚带来的安全压力。除此之外,1951年确定的澳美安全框架,对双方的经济合作也起到了极大地促进作用,这反过来又加深了澳美之间的安全合作和战略互信。如2013年7月,澳大利亚驻美大使比兹利(Kim Beazley)指出,澳大利亚“完全遗漏”了澳美关系在经济方面的重要性,他认为和中国相比,美国对澳大利亚经济重要得多。他认为虽然澳大利亚应该继续和中国建立关系,但是美国通过澳大利亚进入本地区,这对澳方来说更重要。㊿“Beazley says,‘Don't forget the US,”03 July 2013,http://federal.governmentcareer.com.au/archived-news/beazley-says-don-t-forget-the-us.2014年1月,澳大利亚外长毕晓普(Julie Bishop)也表示,美国是澳大利亚“唯一的、且最重要的经济伙伴”,是澳大利亚“最好的'因素的相互作用决定了澳大利亚选择与美国开展安全互动。

事实上,2004年澳美自由贸易协定的签署,极大的增大了市场准入以及联盟所提供的更广泛的与贸易有关的经济利益的安全优势。但是,当权力中心开始转向亚洲时,在澳大利亚的经济领域,中国以其不断提升的独特的经济优势发挥着至关重要的作用,同时,美国的经济出现了相对衰落和下滑。2008年金融危机不仅导致了美国地区甚至全球经济影响力的退化,更重要的是,长久以来,澳大利亚一直依靠的安全同盟所能发挥的经济效力也出现了消逝。澳美出现了战略转向,即从注重经济与安全并举的澳美合作关系转变为单纯的安全关系。

鉴于澳大利亚地区利益的不断增长,尤其是在经济方面,这种情况下需要更加积极的外交。然而,因为澳大利亚是美国领导的地区安全体系结构中的一个重要的成员,因而澳大利亚在制定对华政策时就出现了明显的转向矛盾—一方面,澳中之间有着日益广泛的经济联系;另一方面,鉴于它的西方文化、政治制度、意识形态和地缘政治利益,澳大利亚仍然是美国同盟体系的核心成员,且依然与美国保持着极其紧密的经济关系,而对后者的考量有时也限制了澳大利亚追求前者的能力。这也解释了澳大利亚追求一个积极的、富有创造力的中等强国外交及其面临的根本性制约。很明显,澳大利亚的愿望和现实之间是有差距的。

四、澳大利亚战略困境的出路:基于绝对收益的分析

在国际互动中,国际行为者非常关心相对收益的获得,在面对重复的囚徒困境时,新现实主义者对国家合作的前景表示堪忧。尽管现存很多针对国际合作中相对收益优先性的讨论,但是,一个重要的问题就在于,国家对于相对收益优先性的认知是否是相较于绝对收益而优先发展的以及相对收益是否能够帮助国家实现既定的国家目标。Leander Schneider,“The Sirens'Call of Relative Gains Concerns:A Critical Analysis of Their Presumed Rationality in the Prisoners'Dilemma”,International Interactions:Empirical and Theoretical Research in International Relations,Vol.29,No.2,2003,pp.111-142.在很多情况下,国家若太过侧重关注相对收益,对国家的长远发展是有害的,甚至是危险的。有的学者甚至还提出“短期取胜靠政治,长期取胜靠经济。地缘经济正挑战地缘政治成为国与国关系的主要决定性力量,国家的许多长期利益都要在国际经济舞台上加以讨论”的观点。程鹏翔:《美国重返亚太背景下的美澳同盟》,载《太平洋学报》2014年第3期,第30-42页。

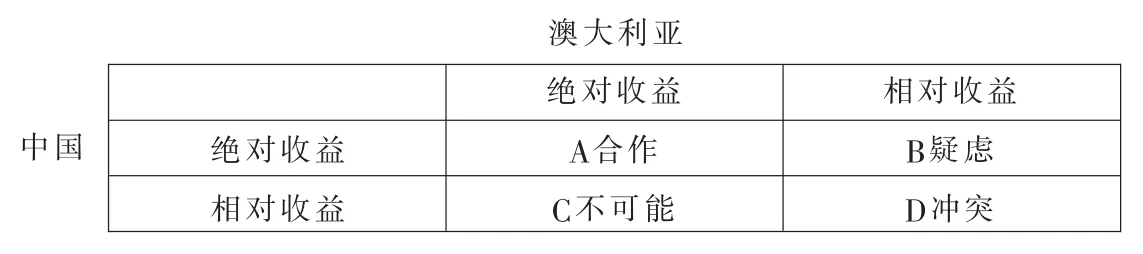

在澳大利亚与中国关系中,有关绝对收益(经济)和相对收益(政治安全)存在着四种选项(见下图)。如果澳大利亚注重相对收益,则对中国产生疑虑心态(情形B),而中国注重相对收益忽略绝对收益在目前的情况下不可能出现,在可预见的未来出现的概率亦可忽略不计(情形C),双方均注重相对收益毫无疑问的会产生冲突(情形D),若双方关注绝对收益就会产生稳定、持久的合作(情形A),并有可能弱化对相对收益的关注,或者从经济领域的合作外溢到政治安全领域,进而出现战略互信和安全合作。因此,以绝对收益作为理论切入口,应该而且可以为澳大利亚的“战略困境”寻找到一种合理的出路。 新自由制度主义对结构现实主义分析合作问题的批评建立在一个重复的囚徒困境博弈之上。利普森指出,在无政府状态的国际体系中,“重复不仅使博弈行为者作出威胁或者承诺,也使得名誉变得重要。所有的这些都是在没有外部保证的情况下发生的。在塑造名誉的同时,行为者也精明的使它的战略视其他行为者的情况而及时调整,包括他们为共同获益而进行合作的意愿”,Charles Lipson,“International Cooperation in Economic and Security Affairs”,World Politics,Vol.37,No.1,1984,p.5.特别是在两个国家都保持开放的经济,可以获得相同绝对收益的情况下,合作在均衡中得以持续。Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,p.1309.

基于不同收益考虑的中澳关系

在双方建立外交关系后的四十多年里,澳中关系获得了巨大的发展。最显著的是,与中国的经济关系使澳大利亚能够经受2008~2010年间的全球金融危机的影响。关于这一点,澳大利亚前总理霍克(Bob Hawke)指出,“比起澳大利亚,没有任何其他国家能够有更大的理由来回顾这60年来与中国的显著的经济发展。我们一直是中国经济增长的非凡受益者”。Robert Hawke,“Looking back on China's relations with Australia”,27 September 2009,http://www.eastasiaforum.org/2009/09/27/looking-back-on-chinas-relations-with-australia/.2012年的罗伊国际政策研究所的民意调查显示,70%的受访者认为,来自中国等国家对澳大利亚资源的需求是澳大利亚避免经济衰退的主要原因。Fergus Hanson,The Lowy Institute Poll 2012,Sydney:Lowy Institute for International Policy,p.12,http://www.lowyinstitute.org/files/lowy_poll_2012_web3.pdf.如今,中国已经是澳大利亚最大的贸易伙伴(2014年占其贸易总额的23.0%,排在第2位和第3位的日本和美国分别占10.6%、9.1%)、最大的出口市场(2014年占其出口总额的30.0%,排在第2位和第4位的日本和美国分别占15.4%、5.7%)和最大的进口来源国(2014年占其进口总额的16.1%,排在第2位和第3位的美国和日本分别占12.4%、5.9%)。Department of Foreign Affairs and Trade,“Australia's trade in goods and services 2014”,24 June 2015,http://dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/australias-trade-in-goods-andservices/Pages/australias-trade-in-goods-and-services-2014.aspx.2015年3月,澳大利亚最终决定加入中国发起的亚洲基础设施投资银行;6月,双方签订自由贸易区协定。显而易见,双方建立了一种基于互利共赢的长期而稳定的经济关系。这是一种较为典型的“投桃报李,以牙还牙”视对方情形而定的应时性战略。使用这种战略的行为者,首先总是选择合作,其结果是共同合作的奖赏或者是没有获得互惠的受骗者的报复。Charles Lipson,“International Cooperation in Economic and Security Affairs”,World Politics,Vol.37,No.1,1984,p.5.澳大利亚与中国合作的结果显然属于前者。

既然澳大利亚与中国之间的经贸合作带来了如此丰富的成果,又是什么因素导致澳大利亚与中国的合作中转向了对相对收益即安全的关注?新自由主义指出,有两个限制因素导致了对相对收益的关注和合作的困难。第一个因素是在允许武力存在分歧的结构中,一国有机会将本国的相对收益转化为本国的优势和其他国家的劣势,第二个因素是无政府状态,在没有中央权威的情况下,存在利用相对收益的机会。Robert Powell,“Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”,The American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,p.1315.关于第二个因素,只是国家合作发生的基本背景,它并不能说明国家合作的时候关注的是绝对收益还是相对收益。因此,第一个因素在导致国家对相对收益的关注中所起的作用最大,即经济联系的深化所带来的权力格局的变化。关于这一点,中国的崛起确实会对亚太地区的地缘政治格局产生巨大的影响,但中国只是一个维持现状的国家而非修正主义国家。中国是一个发展中的社会主义国家,实现中国的崛起是中国的梦想。历史上以武力方式崛起的国家,作为当时国际秩序的挑战者,都以失败告终。因此,中国汲取了历史上的经验教训,创造性地提出了和平发展这一理念。中华民族的伟大复兴,不以武力挑战现有的国际秩序,而是在现有的国际框架之内实现自己的复兴。中国政府在2005年和 2011年分别发表了《中国的和平发展道路》和《中国的和平发展》白皮书,参见中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的和平发展道路》,载《人民日报》2005年12月23日;中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的和平发展》,载《人民日报》2011年09月07日。向世界宣布:中国坚持走和平发展道路,和平发展是中国基本的发展战略。澳大利亚和中国经贸领域丰厚的绝对收益,可以外溢到政治和安全领域,从而减少或者弱化对相对收益的关注。在中国与西方国家之间的关系中,澳大利亚与中国的政治关系一直较好。2013年4月,吉拉德访问中国期间,一致同意构建“相互信任、互利共赢的战略伙伴关系”,并建立两国总理定期会晤机制以及外交与战略对话、战略经济对话等机制。澳大利亚方面认为战略伙伴关系的建立标志着澳中关系“迈上新台阶”,有助于加强两国间的“宏观政策协调,加深互信,推动各领域合作”。《李克强同澳大利亚总理吉拉德会谈》,载《人民日报》2013年04月10日。2014年11月,习近平主席访问澳大利亚期间,两国一致同意将中澳关系升格为“全面战略伙伴关系”,两国政治关系进一步深化。在安全领域,两国开始于1997年的防务战略磋商(The China-Australia Defense Strategic Dialogue)、2008年的战略对话(Australia-China Strategic Dialogue)和2013年的外交与战略对话进展顺利,截止2014年双方已经举行了17次防务战略磋商,澳大利亚与中国还开展了一系列军舰互访和联合军事演习。

毫无疑问,经济关系是澳中双边关系中最有弹性和最积极的成分。经过几十年的发展,中国从一个澳大利亚从冷战时期不理解和害怕的国家,到1972年建交后,逐渐变得正常和友好的国家,再到成为今天在澳大利亚经济的几个关键领域中成为几乎不可或缺的国家,中国已经从一个对手转变为一个重要的合作伙伴。澳中双边关系的范围、速度和规模,从商品贸易到高等教育和旅游业,都超出了1972年建交时任何人的想象。这是双方绝对收益发展的一个互惠的结果。如果双方都基于相对收益来衡量彼此之间的关系,双方之间的关系必然陷入紧张的状态。

澳大利亚注重绝对收益来缓解其战略困境,还必须考虑另外一个因素,即美国的影响。这样,关于澳大利亚战略困境的形成与缓解,涉及到澳大利亚、美国和中国三方的战略互动。阿克塞尔罗德(Robert Axelrod)和基欧汉(Robert Keohane)指出,在包含复杂动机的博弈中,各个政府合作的能力不仅仅受报偿结构和未来影响的影响,而且受参与博弈的行为者数量多少及其相互结构的影响。随着行为者数量的增加,将会导致通过分权的方式对背叛者进行报复的可能性增大,从而导致在经济和安全领域出现的困难也比严格的双边关系中出现的增多。Robert Axelrod and Robert O.Keohane,“Achieving Cooperation under Anarchy:Strategies and Institutions”,World Politics,Vol.38,No.1,1985,pp.234-237.

在澳大利亚、美国和中国三边关系中,一直以来,澳大利亚借助与美国的同盟关系,在安全上搭美国的便车,即美国为澳大利亚提供安全保证。作为回报,澳大利亚需要“时刻表达自己的忠心”—为美国提供地缘优势、进行各种层次的军事合作(包括参与军事行动,尤其是参加美国领导发起的战争)、向美国提供广泛的外交和政治支持。随着中美国家战略态势的转变,澳美安全合作中最为重要的战略认知出现了差异,也就是澳大利亚的自主性与其对美国的依附性之间的关系。全球秩序的变化带来了美国的相对衰弱和中国的绝对崛起,使得澳大利亚无时不在讨论其战略和外交政策的未来。Carlyle A.Thayer,“China’'12,July 2011,pp.20-26.马必胜早就指出,澳美为维护双边关系所搭建的军事安全同盟将压缩澳大利亚安全政策的自主权,而若没有明显的危险出现,这种方式将适得其反。Mark Beeson,“With Friends Like These:Reassessing the Australia-US Relationship”,in Mark Beeson,ed.,Bush and Asia:America's Evolving Relations with East Asia,London and New York:Routledge Taylor and Francis Group,2006,pp.213-227.前总理马尔姆·弗雷泽(Malcolm Fraser)也认为,“我们的军队和他们的武装力量是如此紧密的,我们真的失去了做出自己的战略决策的能力,使得澳大利亚差点被拉进一场反对中国的灾难性的战争中,因为历届澳大利亚政府已经放弃了对华盛顿的战略独立性”。Mark Kenny,“Malcolm Fraser warns Australia risks war with China unless US military ties cut back”,The Sydney Morning Herald,April 25,2014.

在2014年的罗伊国际政策研究所的民意调查中,有26%的受访者认为美国的外交政策对澳大利亚产生了威胁;Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2014,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2014,p.8,http://www.lowyinstitute.org/files/2014_lowy_institute_poll.pdf.2015年,37%的受访者认为美国相对于中国正在衰落,同盟的重要性下降,27%的人认为美国在世界上的作用将会变得不那么重要。Alex Oliver,The Lowy Institute Poll 2015,Sydney:Lowy Institute for International Policy,June 2015,p.4,http://www.lowyinstitute.org/files/final_2015_lowy_institute_poll.pdf.虽然这只是少数人的观点,但是也表达了对于澳美同盟负面影响的显著增长。如果澳大利亚发展与中国的安全合作关系,这样就有可能美国使无法达到亚太再平衡的战略目标,进而美国就有可能认为澳大利亚是对安全同盟的背叛。在三边互动中,美国不一定能够惩罚中国,作为对背叛或者欺诈的惩罚,它却可以报复澳大利亚。因此,澳大利亚和中国,在绝对收益的基础上注重安全领域的有效合作十分必要。

针对澳大利亚现行的战略态势,如若想为“战略困境”寻找出路,澳大利亚就必须在注重绝对收益的基础上发展出一种中国战略。事实上,中国现在已成为澳大利亚第一大贸易伙伴,双边贸易和投资继续增长。中国积极参与全球与地区事务,从气候变化谈判、经济问题、维和行动到努力解决伊朗、朝鲜核问题。在过去几年里,关于中国东海和南海的海洋纠纷,中国更以一种更加积极的立场来应对。同在对比过去经验后,澳大利亚在其历史上第一次有重要的贸易伙伴,但却不是同一时间的盟友但也提供了一个重要的未来安全保障。尽管风险是存在的,但如果双方都能理性地以信任为基础并且欺诈导致的威胁并不严重,合作协议就能达成。与同经济领域的互信一样,未来澳大利亚与中国建立稳定的安全关系,是两国安全政策调整的必然结果。

结语

不管言辞如何变化,澳大利亚历届国防白皮书反映了澳大利亚针对中美现行战略态势的更广泛的战略矛盾。一方面澳大利亚强调澳中双边关系的益处,另一方面又强化了与美国的军事关系而军事的矛头直指所谓“公认的中国威胁”。但是,面对不断加深的澳中双边关系,澳大利亚又卷入了美国在亚太地区的战略布局。这就是澳大利亚当下的战略困境。强调经济的绝对收益和强调安全的相对收益理论为我们认识澳大利亚的战略困境提供了一个很好的分析框架。

冷战结束以来,澳中双边关系一直保持着稳中有升的发展。两国都位于政治经济瞬息万变的亚太地区而且相互之间没有根本的利害冲突,更没有历史问题的纠葛,最重要的是,澳中两国之间经济互补性强,合作潜力巨大,因而,以经济关系为基础,发展两国在政治、安全、防务等领域的全面合作关系,不断提升多层次战略互动,不仅对双方发展有益,而且对亚太地区甚至全球的和平与发展都有积极的意义,澳中双方也就此达成了共识。虽然两国在某些问题上仍然存在分歧,但互信互利、求同存异仍然应该是两国发展战略关系的原则。澳大利亚积极发展与中国的关系,反映了作为一个中等强国的澳大利亚,在关键的印-太地区雄心勃勃的“澳大利亚梦”。因此,只要两国(主要是澳大利亚)在制定国家发展规划时均站在战略的高度来正确的审视双边关系,那么未来的澳中关系必将获得更加全面而丰富的深入发展,自然也就不会出现在中美之间“选边站”的战略困境。

刘新华,中南财经政法大学政治学系副教授;王多月,中南财经政法大学政治学系国际政治专业硕士研究生。

国家社科基金《我国太平洋、印度洋战略研究》(项目编号:14BGJ053);上海政法学院创新性学术团队支持计划资助;重庆市教委人文社科研究项目(项目编号:15SKG077)。