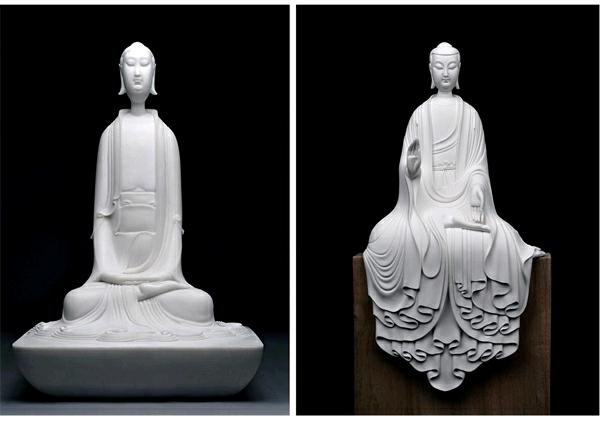

蒋晟:每尊佛像都有自己的规矩

不久前,90后佛像雕塑家蒋晟和他的故事在社交网络走红。从上海视觉艺术学院雕塑系毕业后,蒋晟建立了厦门蒋家班雕塑有限公司,专做佛像造像工作。至今,他已有几十尊佛像被国内寺庙收藏,并为杭州永福寺、厦门南普陀寺、上海永福痷、法华寺等著名寺庙做佛像修复和造像工作。

在佛像造像行业,业态是非常零散的。工艺大师的作品“曲高和寡”,加工厂流水线式的操作模式又没法理解佛像的内涵,所以蒋晟成立了蒋家班,希望能把整个体系串起来。这次蒋晟以一个雕塑家的视角,和我们聊了聊佛像造像的独特与令人着迷之处。

《财经天下》周刊=EW

蒋晟=JS

EW:你怎么看待佛像造像过程中宗教性和艺术性之间的关系?

JS:有很多人问我,怎么让这种宗教用品具有更多的艺术性。但我认为其实应该反过来,怎么在艺术性的基础上让它有宗教性。

站在艺术品的角度,你会发现最好的艺术品一定跟人的心灵有关,当人看到时会有一种最纯粹、最直接的感动。而从中国雕塑史来讲,最早的雕塑就是宗教雕刻、就是佛像,它给人的感觉是最震撼且直观的,让人既认为它是一个有艺术价值的艺术品,同时又能在它面前跪拜。但这也是不能有偏颇的,佛像毕竟是用来供养的,太过于艺术化就会变得很个人,变成一个工艺品,但我们的工作重心还是希望佛像的落脚点是一个可供供养的宗教用品。

一方面,希望佛像能变成一个当代艺术被社会、被大众认可,这是一个值得去做的事。另一方面,这类艺术品的承载机制要通过博物馆,像国外的卢浮宫等既能同时展览文物,又能接受新的艺术品,但国内博物馆更多地是承载学术交流,没有办法实现艺术品和文物的这种交融,而这正是我们这类艺术家需要的生长环境。

EW:不同的朝代或者时代,其佛像的风格和特点也有不同?

JS:魏晋南北朝时期,佛像刚传入中国,它要么是非常巨大的石像,要么十分清秀,我们叫做“吴带当风、曹衣出水”。现在我们可以在龙门石窟、云冈石窟或者麦积山石窟看到。隋唐时期,社会相对开放,对身体的那种欲望开始扩散出来。我们会发现隋唐时期的佛像有点丰满,这跟社会发展也有关系,丰满是人们富足生活的一个具象体现。

宋代的佛像在隋唐注重肉体优美的基础上又有了提升,如果说隋唐时期还是宫廷式的优美,那宋代就开始出现很动态、很闲适的部分。元代开始信奉藏传佛教,它的那种文化是侵略性的,切断了之前佛像的历史,其佛像基础也变成了藏传佛教的基础,一板一眼。再到明清时期,也是藏传佛教的造像思路,比如雍和宫里的佛像就非常有代表性。

而到了现代,其实是一个全球化的社会,我们的视觉积淀已经变成了全世界。比如我可以参考基督教、伊斯兰教,我可以去尝试南传佛教、藏传佛教的元素等。这一切的前提是,汉传佛教是一个很包容的宗教,它的佛像可以吸纳所有民族的特色和优点。

EW:对你自己来说,在佛像造像过程中,是怎么将各种规矩和创造性的东西融合到一起?

JS:首先我是学当代艺术、学雕塑的,我做的东西一定有艺术性在里面。另一方面,我也是一个佛教徒,所以在做佛像时也是一个很理性的过程。

一些佛像会有自己的《本愿经》,记载了关于他基本的外貌特征,各种不同的姿势和形象,他的故事、渊源等等知识点。假设我现在要做地藏菩萨,我就会花时间去钻研这个品类,当我知道了所有关于他的知识点,我就能知道我创作的着力点是什么,这形成了理性层面的东西,因此我能够很好地满足佛像的宗教性。

在这个理性认知的基础上,第二步就要去做一些创作层面的事情。首先,我会去看中国历史上所有的地藏菩萨,这个看分两个方面:一是,汉传佛教的每一尊佛像上,你都能看到不同时期工匠对于佛像不同的理解,以至于形成了不同时期佛像不同的样貌。二是,通过前人对佛像的理解,我就能知道,在这个时代,我可以怎么理解,别人已经想过的我就不用想了。

EW:从灵感到成品,佛像造像要经历哪几个阶段?

JS:首先是刚才说的查资料,了解知识点,这些资料的整理大概需要花两周的时间。然后,我会找到某一尊我认为符合我创作理念的佛像,作为视觉参照。有了参照之后就可以开始做泥塑,听从自己的内心,跟随自己的手来把泥塑完成。

之后,就要开始思考用什么样的材料、做成怎样的大小能更符合这尊佛像的气质。最后,就是需要花比较长的时间去跟寺庙沟通,因为每个寺庙的风格、环境都不一样,他们需要的佛像不论是风格还是外形也都不完全一样。

现在,有很多高科技的东西,能成为我们在做佛像过程中的很棒的工具。比如我们在给客户看样的时候,可以将其用3D打印做一个样品出来。总的来说,一尊佛像的创作,可能会花上从几个月到一年多不等的时间。

EW:为什么会成立蒋家班?

JS:我们现有两个方向,一是为寺庙做佛像,二是希望我们的佛像让一般人也能供养,要做佛像的产品。这都不是我一个人的力量能够完成的,所以才有了蒋家班。

之所以设定这两个方向是因为,在这个行业里,业态是非常零散的。首先是最有名的工艺大师,他的作品不会被一般人看到,寺庙也难以结束其作为艺术品超高的价格,相对于整个商业系统,这一类是相对孤独的。除此之外,就是加工厂,一种流水线式的操作,这种模式没有办法理解佛像真正的内涵,更别提在这个基础上做什么创作。还有就是中间的佛像商人,他只是一个中间商,并不具备生产力。而我们成立的蒋家班,能把整个体系串起来,能加工、能做调研、能做学术研讨、能做设计创作,还能跟寺庙直接沟通。这很重要。

EW:你还在尝试一些跨界合作?

JS:从商业的角度来讲,跨界合作才能把我们的话说出去。比如,如果我在佛造像行业或者在寺庙这个圈子里很有名,这是没用的,因为还是在一个限定的范围里打转,没办法真正被大众接受。我认为,真正的影响力应该要看跳脱出这个圈子后,有多少人了解你,知道你在做什么。