赵之谦书学思想刍议

程仲霖

书法博士

中国劳动关系学院副教授

赵之谦书学思想刍议

程仲霖

书法博士

中国劳动关系学院副教授

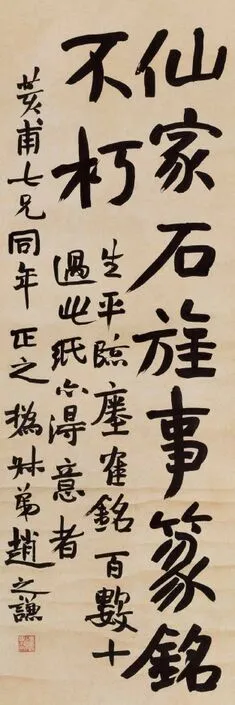

提到清代写碑的书家,赵之谦一定是绕不过去的。赵之谦(1829—1884),字撝叔,一字益甫,号悲盦,浙江会稽人,官知县。赵之谦于诗书画印无一不精,有独特的审美追求。他的艺术实践和艺术思想在中国近现代艺术史上产生了重要影响。在书法方面,他在晚清碑学大兴之时能创造出流美宛转的书风,颇有独到之处。沙孟海就认为:赵之谦把森严方朴的北碑,能用宛转流利的笔子行所无事地写出来,算赵之谦第一副本领。他还说赵之谦的作品偏于优美,拙的气味少,巧的成分多,在碑学界算是一种创格。1的确,赵之谦在积极实践碑学理论的同时,对传统的法帖仍然关注,走了一条碑帖融合的新路。但赵之谦没有专门的书法论著,有关的言论,散见于各种诗文、尺牍、题跋、印款中,三言两语,却见解精辟,益人神智。本文则主要通过对这些零散的材料进行梳理,借以窥得赵氏书学之一斑。

师承不论碑帖,广泛取法,讲究创新

包世臣树立“以不失篆分遗意为上”的新审美标准后,碑学大播,一时成为风尚。赵之谦受其影响很深,曾读《艺舟双楫》长达五年2,但他不局限于此,在对金石碑版感兴趣的同时,对传统的法帖同样给予关注,走碑帖融合之路。

因此,我们看到他对“妙在耐看”的六朝古刻,会“瞪目半日”,进行严密的观察与认真的思考:

见一波磔、一起落,皆天造地设,移易不得。必执笔规摹,始知无下手处。不曾此中阅尽甘苦,更不解是。3

对字大如粒的“唐人细书”,赵之谦也“极喜”。他赞叹天宝《张处万造像》甚为“精绝”,称《□□赵姿阿弥陀佛碑》“字体更入细而遒逸绝伦”,并“手临数通,竟不形似而止”,不禁感慨“此日目力可及,犹学不到,将来安望”?4手下一时难以如愿,是谓“眼高手低”。其实只有眼力的提高,才有可能把握好其中的原理,学到真谛。

当然,学书更要讲究方法,这便需要综合的素养。赵之谦从不迷信,向来不拘前人说,具有直抒己见的胆识与魄力。对曾经学习五年之久的包世臣《艺舟双楫》会“愈想愈不是”,对曾被推崇至极的“二王”法书,赵之谦同样投以异样的目光,云:

安吴包慎伯言曾见南唐拓本《东方先生画赞》、《洛神赋》,笔笔皆同汉隶。然则近世所传二王书可知矣。重二王书始唐太宗。今太宗御书碑具在,以印世上二王书无少异。谓太宗书即二王可也。要知当日太宗重二王,群臣戴太宗,摹勒之事,成为迎合。遂令数百年书家奉为祖者,先失却本来面目,而后八千万眼孔竟受此一片尘沙所眯,甚足惜也。此论实千载万世莫敢出口者,姑妄论之。阮文达言书以唐人为极,二王书唐人摹勒,亦不足论。与余意异而同。5

唐初太宗笃好右军之书,亲为《晋书·本传》作赞。复重金购求,锐意临摹,且拓《兰亭序》以赐朝贵,故于时士大夫皆宗法右军。6由于李世民的特殊地位,群臣拥戴便成自然。因此,造成唯王羲之书法“尽善尽美”,“其余区区之类,何足论哉?”的局面。其实,当时的摹勒之书是按照太宗好恶标准摹出,早已失却本来面目,这与赵之谦所欣赏的六朝古刻的自然形态完全不同。尤其是群臣皆随太宗之好,这更为赵之谦所鄙视。

清 赵之谦 勤攻靡恃联128cm×36.2cm×2 纸本日本藏

赵之谦对经过摹勒的“二王”法书如此不屑,而独对红梨木板本的《兰亭》情有独钟。《章安杂说》云:

余所见《兰亭》凡数十种。独吾乡王式庵都转家所藏七种最奇。其中唐拓一本,纸墨绝古而余无甚爱。最爱其红梨木板本,盖即《山谷集》重所称赏者,此真绝无仅有。字体较定武小十分之三而肥数倍。一展玩如神龙寸缩,老鹤山立。“恰到好处”四字,不足言也。今其文孙囗囗携往复州,不可得见。每一忆及,尚觉腕下鬼跃跃欲动。

有学者认为这完全不用书法的眼光,是纯粹将其视为古董玩物来对待7,其实赵之谦所见到的这本《兰亭》,黄庭坚于天府三年跋称:“以定州《兰亭》土中所得石摹入棠梨版者,字虽肥,骨肉相称。观其笔意,右军清真风流,气韵冠映一世,可想见也。今时论书者,憎肥而喜瘦,党同而妒异。曾未梦见右军脚汗气,岂可言用笔法耶!”8这不会是一时把玩之语吧?赵之谦曾有印款:“汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚。”9可见,他不喜纸墨绝古的唐拓,更爱此种风格的刻本便不足为奇了。启功先生认为:用笔写在印石上的字迹,多半不如刻出来的字迹使人觉得“厚重”,唐摹《兰亭》注意墨彩的浓淡,当然不如石刻不分浓淡的那样“浑厚”。10《兰亭》刻本虽然也失真,但独具此优点,赵之谦认为其“神龙寸缩,老鹤山立”而“恰到好处”,因此让其心动。实际上,赵之谦在把玩之中,已经把精髓学到了,钟明善先生就看到赵之谦用“二王”和颜真卿的笔法来写篆隶楷行草11。

康有为认为:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”12在他看来,赵之谦的时代完全是碑学的时代。实际上“在艺术实践中,碑学家们几乎没有一人不在帖学里汲取营养来丰富自己的书法艺术”13,此时是两路截然不同的书写风格交融的时期。传统的帖学仍旧根深蒂固,大量文人墨客写的仍然是传统的帖字。刘恒先生说,在清代后期《兰亭序》仍然受到广泛的重视,清代众多的丛帖中也大都刻有《兰亭序》,这是比较实际的。但他讲“此时的书家已极少有人利用此帖来学习书法,偶见临写,亦是风雅游戏之举”14,则未必如此。当那场“尊碑抑帖”的变革在全国愈演愈烈的时候,聪明的赵之谦当然不会袖手旁观。但由于赵之谦早年身处所谓南派之祖王羲之、王献之长期生活的会稽,这种影响使赵之谦并没有像阮元那样把南帖和北碑看得水火不容,对“二王”妍美流便的书风他并非不屑一顾,而是另辟新路,形成自己潇洒沉静、方圆合度的独特风格。

使赵之谦心动的石刻,还有虞永兴的《汝南公主墓表》15。他先见石刻本,已经叹绝,后比较墨迹“运笔如游丝飞絮,不可捉摸”,石刻“钩摹甚工,而细审字字踏实,有非笔尖刀锋所能到者”,“不惟失真,直变尽神气矣”,仅“下真迹一等”。因此,他发出“永兴尚在,再书一本,亦必无此”的感慨。由此我们发现,赵之谦不仅有艺术的眼光,更有求真务实的作风。

不唯此,赵之谦对一般书迹甚至对江湖术士的扶乩之字也予以珍视,甚至晚年还不忘探索,曾戏拈儿辈玩具七巧板,集成题匾“山中多白云”16,可谓慧眼独具。这也说明他非常好学,时时吸收新知,注意谋求创新。朱履贞《学书捷要》说:“书有六要:曰气质、天资、得法、临摹、用功、识鉴。”赵之谦是深得三昧的。

嘉庆中期,阮元以《南北书派论》、《北碑南帖论》正式提出了碑学主张。此后,包世臣《艺舟双楫》发挥这一观点,继续推崇北碑。包氏论书,最重邓石如,又提出“钩捺拒送,万毫齐力之法”,使碑学理论直接介入了对技法的影响。咸、同以后,碑派书法一时风靡天下,与包世臣的提倡大有关系。

赵之谦正是受到包世臣理论的影响,转而以北碑为师的。曾云:

承询书学,弟所得者不出包倦翁、张宛邻两家家法,所悟则有出两家之外者。……弟体原包氏、张氏,而心摹手追在郑文公。此汉以后第一人也。幸求而得之。取包氏、张氏之说,以为引进之阶,日写三百篆书以为报效之地。必能知所言之非过也。17

虽所得不出包倦翁、张宛邻两家家法,而把两家作为“引进之阶”,心摹手追在郑文公,取得成功。为何对包氏仅仅作为入门来对待呢?赵之谦《沈均初所藏旧拓文殊经跋》云:

包氏于书最深而受汇帖之敝。18

原来如此。对包世臣所作该碑为西晋时物的判断,赵之谦认为:“西晋初书,体亦不类”,遂“不愿附和,疑为隋人书。”他还列举了三条证据,认为:“此刻即非隋石,总在齐、周之间,必非西晋。不知包氏所见本曾有此一行否?余尝谓考金石必亲至碑下,虽得初拓足本,无为传信。此刻非见此本,则为晋为隋,争靡有已,又安知碑阴碑侧不尚有年月及他事可证耶?喜而愈疑矣。”可见赵之谦治学之严谨、思考之精微,已超过包世臣,以其性格与能力,是不会畏手畏脚的。

清 赵之谦 致梅圃札尺寸不详 纸本日本藏

赵之谦如此表现并非空穴来风。同治三年(1864)致魏稼孙札19中指出自己作书之病在起迄不干净,并非常自信地说:“若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者。”还非常自负的说:此天七人三之弊。而评邓石如是天四人六,包世臣天三人七,吴让之天一人九,分明讲自己是个天分很高的人,已经大大超过了邓、包、吴等人。同治三年(1864)跋邓石如《赠也园楷书册》云:

书中之妙,山人尽之;书以外,妙亦无尽,山人未之有也。安吴包先生,山人弟子也。其于书,已有得于书之外者,竟已不及山人。学非专不精,精且专矣。意未尽而力尽,天限之也,万事皆然。20

包世臣的书法远逊于邓石如,然而赵之谦看到了包世臣的长处在于书外有得,有此而不能,是天生所限也。因此,他不是一味推崇,为其所囿,而是积极大胆实践,所悟在其之外。他要“调剂汉晋”、“度越唐宋”21,根本不在于哪一碑哪一帖,而是广采博取。所以,我们完全有理由说,赵之谦是非常有主见的,即使对自己非常敬佩之人,也从不迷信,凡事讲究所以然,并且要亲身经历,这也是赵之谦成功的所在,值得我们今天学习。

清 赵之谦 史游《急就篇》112.4cm×46.4cm 纸本故宫博物院藏

考据学的兴盛,使访碑著录、考释研究之风大兴,大大影响到当时的书法艺术创作。与此相矛盾的是,士子要想进入仕途,必须要写适于考试的馆阁体,虽然有的在考取功名后也作一些改变,但总是不伦不类。沙孟海比喻为缠过了小脚的中年妇人,再想放松,却留着深刻的创痕,和天足截然两样。所以他说“清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁大学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏是那位藤杖芒鞋的邓山人。”22“邓石如以隶为篆,自成面目,开后人方便之门,沾溉后人不少。承其学者以赵之谦为最有名,赵之谦作篆不主故常,时有新意。”23沙孟海的眼光颇为精锐,他的判断很让人信服。

赵之谦曾云“见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。”对邓石如可谓推崇备至。

同治二年(1863)为沈均初跋邓石如隶书《司马温公居家杂仪残册》云:

国朝人书,以山人为第一,山人书以隶书为第一。……汉人隶书为专家,唐宋人乃先工真行书而后为之,尚不足观。近人则学书不成而后为之,且学俗书不成者,上者则以真行之余为之。固余尝疑今人隶书为无耻。山人学书先从篆隶入,隶成通之篆,篆成通之真书,由真通行,须从草假道。山人草不可克见,行书亦未工。此是日力所限。然其成者,无以加矣。言高远事,必求其故,特为指之。24

赵之谦又以邓石如隶书为第一,因为他看到邓的书法首先成于隶书,然后通于篆书。其实,篆书隶书本来不能截然分开,王福庵先生说:“非究于篆无由得隶。”马一浮先生也说:“汉分无他巧,须识其原于篆势之变,犹之晋人嘉者皆从汉出也。”由篆入隶也好,由隶入篆也罢,时代相连,必有联系,真书亦然。“藤杖芒鞋”适于走在古老原始的土地上,踏出的却是至高的艺术境界。美的艺术总是能得到更多的共鸣。通过对邓石如的学习,赵之谦得悟甚多,五体皆精,尤其在得北碑精髓后致力将碑帖完美结合,扫尽台阁陋习,又避免了碑派的固执与偏颇,在清代书法史上树立起一面崭新的旗帜。他的成就来自于他强烈的创新意识。赵之谦曾说:“在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处。壬戌以后,一心开辟道路,打开新局。”25说明一意出新是他的宗旨。从现存的赵之谦篆书作品可以看到,他取法有其独特的审美眼光,不受当时崇尚北碑生辣雄强以救唐法靡弱板滞的时代风尚所影响,一反前辈诸家笔下古朴厚实的金石味,表面上取北碑为形骸,而内在追求却是与北碑背道而驰的圆熟与媚趣,创造出独特的流美书风。的确,碑学大盛之时,许多人致力于碑学而疏于帖学,对帖学中的技法与审美情趣掌握和了解甚少。然而,正是赵之谦等的有益探索与实践,才为碑学热潮之后的书法发展开启了一条通道,才逐渐引导20世纪初乃至中叶的书家走向碑帖融合之路,开创了我国书法历史的新面貌。

用笔结体皆有法,以自然为第一乘妙义

赵之谦于书法各体皆能,风格独特。他未完全受时风影响,追求生辣雄强,仅以北碑为形骸,而内在追求却是圆熟与媚趣,这是一条碑帖融合的新路。这很大程度上来自于赵之谦对笔法的长期关注与实践。

对笔法古往今来多有人论述。总体上讲,有广义和狭义之分,广义的笔法包括执笔方法和用笔方法,狭义的笔法仅指后者。赵之谦对后者多有论及并始终关注。

同治四年(1865),赵之谦致胡培系札曰:

书学最小,然无师法,亦不能明。弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋;见张宛邻书,始悟转折;见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。然总不解“龙跳虎卧”四字。及阎研香来,观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入。但于目前诸家可无多让矣。书至此,则于馆阁体大背,弟等已无能为役,不妨各行其是。26

从这段文字中,赵之谦提到“卷锋”“转折”“顿挫”,悟到“横竖波磔”诸法,他强调的是笔法,尤其用了一个“悟”字。赵之谦悟性极高,曾“见山谷大字真迹止十余,若有所悟,偶作大字,笔势顿异。觉从前俗骨渐磨渐去,然余未尝学山谷一字”。27黄庭坚说:“书家字中有笔,如禅家句中有眼”,这说明了笔法的重要,强调写字像禅师寻觅经义要旨那样,把握用笔是关键,赵之谦深得其中三昧。如果不明就理,恰如周星莲《临池管见》所言:“无论博搜约取,茫无把鼻。见一个菩萨磕一个头,不免终身为门外汉耳。”从一定程度上讲,正是悟出了自家笔法,才形成了他独特的书法风格。

1.起讫一个高明的书家笔下会有千姿百态的点画,而要处理好这些点画,把握起笔与收笔十分关键,尤其是对起笔的处理更为重要,所谓“一字之体,定于初下笔”28。

魏晋以来,书法作品长期作为文人雅士的案头赏玩之物,直到明代中后期进入厅堂,巨制始出,这种转换对用笔的要求也有了变化。赵之谦所处的时代,限于条件,得见真迹尚不多,又因历史上对笔法解释不一,很容易使学书者走进误区。

在同治三年(1864),赵之谦致魏稼孙札曰:

弟此时始悟自家作书大病五字,曰:起讫不干净。若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者。29

邓、包诸君不能到者为何?包世臣被康有为称为“传完白之法,独得蕴奥,大启秘藏,著为《安吴论书》,表新碑,宣笔法,于是此学如日中天”。赵之谦读包世臣《艺舟双楫》长达五年,为什么“愈想愈不是”呢?包世臣讲究“万毫齐力”,“五指齐力”,“起笔处顺入者无缺锋,逆入者无涨墨,每折必洁净”,要求“笔毫平铺纸上”,在用笔上更强调笔画的“中截”要“丰实”,而一般书家通常所注意的笔画两端则为其次。30包世臣从自己的实践中得出对技法的阐释,不排除有合理与偏颇共存的问题。

清 赵之谦 破屋儒术联120.8cm×29.6cm×2 纸本日本藏

赵之谦找到了自己笔法的问题所在——不在中截,而在起讫!这也是他怀疑包世臣的地方。其实,赵之谦从郑僖伯书碑悟到的“卷锋”正是起讫之法。

实事求是地讲,清代金石学盛行以后,模糊剥落的碑版成为取法的对象,如不能窥测其用笔结构,必易走入误区。赵之谦虽然天姿聪颖,对书法又颇为用心,但起笔收笔缺少变化,千篇一律,存在“起讫不干净”的毛病。正是发现并努力解决了这个问题,其书法才有了更加丰富的内涵。

2.转折转折亦有称为转换者,主要体现在点画的起止处或笔画拐弯的地方。对于如何转折,说法很多,有人说“笔笔断而后起”或“轻捷暗过”31,有的认为“不是断开,只是换法”32,还有人认为就是“方圆之法”33。其实,无论断还是连,方或者圆,关键是要做到转承起合,笔势自然流畅。

赵之谦以为从张宛邻书法中悟得了“绝佳”的转折之法34。张宛邻(1764—1833),名琦,字宛邻,号翰风,阳湖人,与包世臣为舅甥关系。他的书法在当时也很有影响,包世臣认为其书为能品上,“观者每谓与余书不辨”35。康有为也说:“道光季世,郭兰石、张瀚风二家大盛于时。”36从现存张宛邻的作品中可以看到,他学《郑文公碑》,方圆兼备,转折自然。到目前为止,还没有发现赵之谦更多关于转折的观点,他所悟到的是如何通过转折体现真隶互用、转折方圆的道理。他的书法中所呈现出来的流美率真,变化多端,正是对转折的灵活应用。

关于向包、张学书的事实,前文有所言及,在同治六年(1867)致孙欢伯札中赵还说:

曩在都门,刘子重比部乞笔法,因举与倡(娼)家说贞节为说其驳,彼听闻者非饰非文过,世世相传,本无此事故也。子重恶其刻而深许其似。……学必师古人,目前无足学也。37

清 赵之谦 阴德明堂联167.5cm×34cm×2 纸本日本藏

于笔法一说,赵之谦又称“本无此事故”,难道此乃所谓“所悟则有出两家之外”乎?此时的赵之谦在丰富的实践基础上已经基本形成了自己的书法风格,所以有足够的信心作出“学必师古人,目前无足学”的论断。可见,所谓理论只能作为指导,而想真正掌握用笔的技巧,还是要靠自己的努力与悟性。

清 赵之谦 临《瘗鹤铭》106cm×35.9cm 纸本安徽省博物馆藏

3.顿挫顿挫就是指笔画在行进的过程当中不是平直而过,而是要留得住,使笔画显示出一种苍劲有力的质感。这种用笔体现在书写残破程度比较大的北碑中,则要求不一味去摹仿石刻的斑驳效果,而是强调“书写”的意味,关键是要表现出一种爽劲利落的特点,而不至于要“滚跳掷翻,势不自已,每笔皆具起止,又转令锋正自然,如此,如蚯蚓中盐一般。38”当年,身处穷乡僻壤的邓石如正是对顿挫有了自己独特的理解与表现,书法面貌才焕然一新。赵之谦所悟得的“顿挫”,正是邓的这种独特用笔方法,他于同治七年所书的张衡灵宪四条屏中的隶书,与邓简直如出一辙。这也正体现了包世臣所说的“凡横、直平过之处,行处也;古人必逐步顿挫,不使率然径去,是行处皆留也。”39

赵之谦在信札中提到“总不解‘龙跳虎卧’四字,及阎研香来,观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。” 真可谓“心有灵犀一点通”。阎研香,即德林,字君直,汉军旗人,嘉庆二十五年进士,包世臣弟子之一。是年,赵之谦与之交游,得窥其笔法,书艺大进。现在想象不到当时阎研香现场所作书是什么样子,但能使赵之谦有所启迪,自谓片刻“窃”得诸法,应该也是有其独到之处的。看来,只有掌握了正确有效的笔法,才有可能达到像“龙跳天门,虎卧凤阙”一样纵逸雄劲的效果。

可以讲,学书仅仅学习碑帖是不够的,因为即使同一书家用不同的材料、在不同的环境条件下所写出的作品也是不一样的。要准确快捷获得笔法的秘诀,还要时时注意向他人请教,看他们的具体用笔方法,方可事半功倍。

一般认为,赵之谦是具有鲜明特点的碑派书家,而从客观上讲,他对帖并没有完全排斥,而是默会四体合处40,做了很好的吸收与把握。陈振濂也说:“他的趣味已偏离真正的北碑甚远,拙朴雄强近于木讷,豪迈奔放近于粗野的山林之气,在他笔下变为更温润灵巧的格局,而显示出向帖学靠拢的某些迹象。”是“碑学其表,帖学其里的一种特殊模式。41”的确,赵之谦用笔取法多样灵活,“流丽精巧,圆润轻曼”,这是一个聪明绝顶、善于变化的格调。由此我们说,康有为评价赵之谦时说的“靡靡之音”42正体现了这个时代审美风尚的某些真实而微妙的导向。赵之谦所追求的已不仅仅是简单的把笔画写好,而是要在自己的作品中表达出他自己的艺术语言。所以他无论从何处悟得何法,皆随心所欲,表达自由,是用笔精到与用意充分的结合,是拙朴与流美、雄强与秀丽的结合,通于碑帖之间43,表现出了很多自己的新趣味。

清 赵之谦 薄帷高情联155.2cm×41.8cm×2 纸本浙江省博物馆藏

4.结体作为书法艺术的结体,就是将有关的点画按照一定的法则有机地组合成字,不但要做到字形的正确,而且还要讲究艺术技巧,表现出书法这种既形象又抽象的特殊艺术特征44。书法结体要讲求体势和体势的变化,这是书法艺术区别于汉字的一般书写的本质特征。赵之谦作为清末书法大家,在对书法结体的认识与实践方面,有其独到之处。

古时读书人解脱穷困、施展抱负的唯一出路就是寄托科场,参加科举考试,倘若得中,便可一朝鸡犬升天,光宗耀祖,功名尽得。科举考试十分重视考生的书写状况,其书法水平的高低会直接影响着最终的结果。因此,凡是想通过仕途取得功名的学者,必须从小学习书法。在清代,用于考试的是千人一面的馆阁体。由于康熙、乾隆、道光等几个帝王的不同喜好,清代馆阁体在不同时期呈现出不同的风格特点,有时宗欧,有时宗颜,有时宗柳,但最终都会表现为字形方正、点画光洁、结体匀称、排列整齐的特点,因易于辨识,容易统一,被广泛用于干禄等活动中。当时的文人士大夫凡是通过科举进入仕途的,都能写得一手馆阁体。受此影响,其时大多数人的笔下皆带有明显的馆阁体味道。像康有为这样的大家,入仕之初的《殿试状》45也是写非常标准的“乌、方、光”的馆阁体,如果他一开始就写那种开张的魏碑书体,恐怕连入仕的机会都没有。从现存大量的清代名人手札中可以清楚地看到,大部分入仕者便一直写这种馆阁体书,像康有为这样入仕后又改变书风的则较少。

赵之谦与一般人不同,他在参加乡试时的书写风格现在不得而知,估计是类似于颜体一类的书体,因为其早年对颜体书法用过很大的功夫。而当他即将参加全国的殿试前,种种言论却表现出对馆阁体的极端厌恶,《章安杂说》中说:

古人书争,今人书让。至馆阁体出,则让之极矣。古人于一字上下左右笔画不均平,有增减,有疏密。增减者斟盈酌虚、裒多益寡,人事也。疏密者,一贵一贱,一贫一富,一强一弱,一内一外,各安其分而不相杂,天道也。能斟酌裒益不相杂,其理为让而用在争,人不知为争也。今必排字如算子,令不得疏密,必律字无破体,令不得增减。不惟此,即一字中亦不得疏密,上下左右笔画不均平。使偏枯,使支离,反取排挤为安置,务迁就为调停。46

赵之谦以“争”与“让”两字概括出古今书法结体的风格特征。可以看出,在结体上赵之谦赞赏“争”的风格,批评“让”的风格,“争”字在于“一字上下左右笔画不均平,有增减,有疏密”,一语道出书法结体的无限妙处。

赵之谦受邓石如、包世臣的理论影响较大。包世臣在《艺舟双楫》中曾录邓石如的一句话:“字画疏处可以走马,密处不使透风;常计白以当黑,奇趣乃出。”47意思是说字的结构和通篇的布局务必讲究疏密虚实,对字形笔画的实处和字画行间的虚处都要措置得当,这样整体上便有对比,有起有伏,既矛盾,又和谐。赵之谦以笔画的安排为增减,“斟盈酌虚、裒多益寡”,经过一定训练可以为之。而于疏密,“一贵一贱,一贫一富,一强一弱,一内一外,各安其分而不相杂,天道也”,仅通过训练恐怕难以获得,可见其难。这里的话有些玄虚,其实“让”与“争”正好是一对矛盾的概念,要想疏密得当,安排停匀,协调对比,变化统一,必须处理好“让”的问题,奥妙如此。

智果在《心成颂》中列举了十六种矛盾,如字形方整、易于刻板者,用展一肩、舒一足、拔一角、虚半腹等办法加以变化;多画并列、重复者,用开合、仰复、垂缩、对目等夸张对比的手法,打破雷同感;用“自得盈虚”总结一个字的空间安排,用“相承起伏”解决行间的贯气问题等等,其中的道理便是如何增强结体的形式美感。智果以后有很多人阐述过这个问题,而赵之谦用一个“让”字便予以概括。他还认为,其道理至此,全在一个“争”字,真正能达到人事天道相合,则恰如其言:“其理为让而用在争。 ”

如果一味去“让”,难免如布棋、布算,最是书家大忌。而与赵之谦同时的很多人“不知为争”,特别是馆阁体书定型以后,多如赵所言,字如排算,不得疏密,不得增减。“让”风至于极点,笔下必然缺乏气魄与力量。

在《答王瓒公(晋玉)问学》中,赵之谦说:

识字务觅举,八比且称文,如妆复如戏,鼓掌遂摇唇……英雄入彀中,祸甚于坑焚。48

清 赵之谦 两则公文(赵而昌先生跋文)24.3cm×6.6cm 24.1cm×6.8cm 24.6cm×4.9cm 纸本

将空洞洞的八股文比作戏子或妇女的涂抹装饰,虽可以猎取功名却百无一用,其害甚于焚书坑儒,可见其对馆阁八股的痛恨。在同治元年赴京之前,赵之谦曾致魏稼孙札曰:

性之(魏稼孙之子)既学论,固善。然必老兄酌量将来如何位置,士乎、商乎、官乎、幕乎?若仍须令考试,则不可不摹八股。若看此局面,考试不易,则八股不作亦可,而别样功夫似非性之所能。盖大学问正不赖明师益友,而全赖自家立志,自家志有限则专赖师友,而闽中非其地也。……其实有戴红顶命运亦无须本事。49

由此看来,赵之谦对这些问题看得非常透彻,如果纯粹为了科考,他可能比谁做得都好,非不能为,实不愿为也。马宗霍说赵之谦:“行楷出入北碑,仪态万方,尤取悦众目,然登大雅之堂则无以自容矣。”50这也许是看惯了馆阁体后的人们对赵之谦的新体所表现出来的一种特殊态度吧。

1.沙孟海《沙孟海论书丛稿》,上海书画出版社1987年版,第40页。

2.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第562页。

3.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第二则。

4.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第六则。

5.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第三则。

6.马宗霍《书林藻鉴·书林记事》,文物出版社1984年版,第77页。

7.华人德、白谦慎《兰亭论集》,苏州大学出版社2000年版,第482页。

8.刘琳、李勇先、王蓉贵《黄庭坚全集》,四川大学出版社2001年版,第1582页。

9.黄惇、吴瓯《赵之谦印风》,重庆出版社1999年版,第41页。

10.启功《启功丛稿·题跋卷》,中华书局1999年版,第155页。

11.钟明善《中国书法史》,河北美术出版社2001年版,第198页。

12.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第756页。

13.侯开嘉《中国书法史新论》,上海古籍出版社2003年版,第142页。

14.华人德、白谦慎《兰亭论集》苏州大学出版社2000年版,第483页。

15.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第五则。

16.邹涛《赵之谦年谱》,荣宝斋出版社2003年版,第370页。

17.王玉良、程有庆《赵之谦信札书法墨迹选》,荣宝斋出版社2003年版,第224—228页。

18.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第八十则。

19.邹涛《赵之谦年谱》,荣宝斋出版社2003年版,第128页。

20.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第540页。

21.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第一则。

22.沙孟海《沙孟海论书文集》,上海书画出版社1997年版,第38页。

23.祝遂之《高等书法教育四十年》,中国美术学院出版社2003年版,第195页。

24.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第517页。

25.黄惇、吴瓯《赵之谦印风》,重庆出版社1999年版,第3页。

26.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第562页。

27.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第八则。

28.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第393页。

29.邹涛《赵之谦年谱》,荣宝斋出版社2003年版,第128页。

30.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第653页。

31.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第733页。

32.崔尔平《明清书法论文选》上海书店1994年版,第896页。

33.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第385页。

34.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第542页。

35.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第643页。

36.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第863页。

37.王玉良、程有庆《赵之谦信札书法墨迹选》,荣宝斋出版社2003年版,第224—228页。

38.崔尔平《明清书法论文选》上海书店1994年版,第508页。

39.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第646页。

40.张小庄《赵之谦研究》,荣宝斋出版社2008年版,第544页。

41.陈振濂《书法学综论》,浙江美术出版社1990年版,第64页。

42.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第853页。

43.曹建《赵之谦书体研究》西南师范大学学报1998第3期,第122-123页。

44.秦永龙《汉字书法通解(行·草)》文物出版社1997年版,第10页。

45.刘恒《中国书法史·清代卷》江苏教育出版社1999年版,第127页。

46.赵之谦《章安杂说》,上海书画出版社1989年版,第七九则。

47.《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第93页。

48.赵之谦《悲庵居士诗剩》,光绪十一年刊本,页二。

49.邹涛《赵之谦年谱》,荣宝斋出版社2003年版,第96页。

50.马宗霍《书林藻鉴·书林记事》,文物出版社1984年版,第242页。