中国农村:法治化环境、政治认同、社会治理关系研究

梁海龙+朱俊奇

摘要:在影响政治认同的诸多因素中,法治化环境和治理绩效与政治认同相互联系、相互作用,微观形式上的合法律性能够提高政治认同度,也是社会治理的制度环境构成部分,合理的社会治理方式的选择依赖于所治理的区域社会的特定环境,治理环境分为三个方面,个性、关系及经济社会发展,审视区域社会治理环境的客观性、差异性权变选择治理方式才能获得较高的治理绩效,我国农村社会的治理环境已经出现差异化和非均衡态势,并正处于变化中,农村的法治化环境处于极为重要的地位。

关键词:法治化环境;政治认同;权变治理

中图分类号:C916文献标识码:A文章编号:16721101(2016)05000107

法治化环境是促进社会发展的软环境。法治是社会运行的基本规则,也是维护社会稳定的重要保障。党的十八大报告提出“全面推进依法治国”,“加快建设社主义法治国家”,强调“法治是治国理政的基本方式”,优化法治环境对于与政治认同和治理绩效的获得有着积极的意义,尤其是在发展相对落后的中国农村,一个开放性的、公平、公正的法治化环境对于建立政府与非政府主体的合作治理以及建立新型农民合作发展关系,促进农村社会发展有着更为重要的意义。

一、政治认同、合法性、农村社会治理的关系

(一)合法性视阈下的政治认同

政治认同是一个社会系统中的个体、群体对该系统中的基本政治价值、政治制度、法律规范、核心领导机构、社会发展效果等在心理上的信任、认可与行为上的支持,是人的自然属性让位于社会属性的结果,是由“内(政治价值理念)、中(政治制度规范、政治组织机构)、外(政治行为)三层次构成的‘四位一体结构,是政治系统得以持续稳定运行的前提” [1]。政治认同与政治的合法性存在密切的关系,黄健荣教授从实质性合法和形式上的合法律性维度论证分析了现代政府基于“公共资源的稀缺性与非均质性、现代社会利益与信念的过度分散、公共契约之不完全性、政府失灵、现代政府间竞争、现代民主化进程发展与公民社会成长”[2]普遍存在合法性认同量变递减的现象,实质的合法性认同是指对国家基本的政治制度以及经济政策、社会发展理念在价值层面的认同,而形式上的合法律性则是对国家基本法律制度在运行中能够切实保障公民基本权益的效度的认同,有学者经过调查发现,在我国公民普遍对于中央政府有较高的认同度,而这种认同度随着地方政府的层级降低而递减,这恰巧说明了在宏观价值层面,对国家基本政治制度的认可以及基层法治化环境问题存在的形式上合法律性认同递减。

(二)社会治理视角下的农民政治认同

我国社会发展固有的城乡二元结构经过诸多的改革措施并没有得到有效的改善,也只有在浙江较为发达的部分地区实现了城乡均衡的态势,农村依然是实现“两个100年”发展目标的桎梏,农民在市场经济体制下,其劳动及创造的劳动产品缺乏竞争力,有不断被边缘化的倾向,影响了其对于国家、社会发展的模式的认同状况。当“管理”一词被“治理”取代,更多的是诉诸于学界的研究导向,从“治理”到“善治”,从“一元”到“多元”治理,从“网络化”治理到“知识治理”,再到“多元主体合作或协作”治理,乡村治理也开始进入学界和公众的视野,我们在追求“治理热”的同时似乎忽视了治理所应该依赖的“环境”问题,从而出现了诸多“不可治理”的现象,如农村社会普遍存在缺乏参与治理的主体或治理主体发育不完整以及参与治理的深度和广度不足等问题。张康之教授指出:“关于社会治理创新,我们所要探索的最为直接的课题是社会治理体系的重新规划问题,包括社会治理中的行动者、体制、运行机制、环境、问题、方法和路径等方面的创新性构想。[3]”, 如果把农村社会当做是一个有机的开放的社会技术系统,那么参与农村社会治理的主体、整体的制度结构,治理的方式、方法、路径以及特有的乡情民俗则构成了治理系统的构成要素。有效的社会治理能够促进农村社会的发展,胡建与刘惠提出“公民政治认同的客体或对象主要包括治理绩效、制度规则和意识形态三个方面”[4]农民政治认同依赖于对社会中“规则”的公平与正义及其自身的发展,低度发展高度认同和高度发展低度认同同属于畸形社会的病态,农村社会的发展除了依托于其自身的资源禀赋外,更多的则与其社会治理的方式相关。当治理绩效结果惠及到相关个体与群体时,自然可以获得普遍性认同。

(三)法治化环境中的社会治理审视

农村社会治理中的法治环境应该从宏观和微观两个层面阐释,宏观层面指国家立法、司法、行政执法的价值理性在农村社会的实际影响,微观层面指国家的法律规范、公共政策等细化到农村这个最底层社会时的施行状况。法律规范、公共政策又与政治认同有着密切的联系,“法律的存在与运作始终体现着的政治逻辑主线,即政治作为法律的存在根基、现实目的、实践背景和发展动因”[5],也就是说法律、公共政策实际上是政治意志实现的手段和方法,也是实现农村社会治理目标的手段和方法。我国农村社会法治化环境由于国家对农村社会“管理型”治理的方式和农民的主体性缺失,普遍存在关系主体地位“强—弱”不对称及“信息不对称”的问题,从理性和自我意识的角度,农民由于长期处于社会底层,其行为的主要动机依然是满足较低层次的需要,缺乏对政治系统自由、能动的认知的动力,面对法律所规定的个人权益及公共政策分配的利益被侵犯时,只能选择被动的忍耐和接受,戴粦利用“抗争—参与”[6]来解读这种主体性缺失的行为表现。因此,本文的法治化环境指微观层面法律规范及公共政策在農村社会的影响状况。二、权变治理模型构建

(一)权变治理理论综述

国外对于权变理论(Contingency Theory)兴起于20世纪60年代末70年代初,认为每个组织所依存的内外部条件具有差异性,因而在组织管理活动中不存在即成不变的领导方式,如科曼(A.K.Koman)、赫赛(P.Hersey)和布兰查德(K.Blanchard)的生命周期理论,根据对象的“能力”和“意愿”两个维度组合权变确定选择“授权、参与、说服、命令”领导方式。费德勒(Fred Fiedler)认为有效的领导取决于“领导的个性(Personality)和领导所处的情景(Situation)”[7],这里的领导情境又分为“领导与成员关系、任务的结构化程度、领导职位影响力大小”三个维度,此外还有乔治·格里奥(George Graeo)的领导—成员交换理论、米切尔(R.Michell)的归因理论等。国内关于权变治理(Contingency Governance)的研究大都集中于企业治理,如刘平等认为“提出企业所有权安排和治理机制受到企业发展阶段、产权结构、技术特点等方面的影响,不同的企业并不存在一个普遍的最优所有权安排,同一企业所处的内外部环境也不断变化,企业应引入权变治理的观念,根据不同情境选择不同所有权安排和治理机制”[8];邱国栋与黄睿提出企业“分时权变”治理概念框架,“将分期分权比例和时间作为维度,集时间与权利变化于一体,服从权利按照时间分配,它打破了组织内部按照职能分配权利的静态思维模式”[9]还有刘冰与高闯的“基于高技术企业的生成类型和生命周期而进行管理者更替的权变治理方式”[10]达成高新技术企业的永续发展的目标等。

(二)分析模型构建

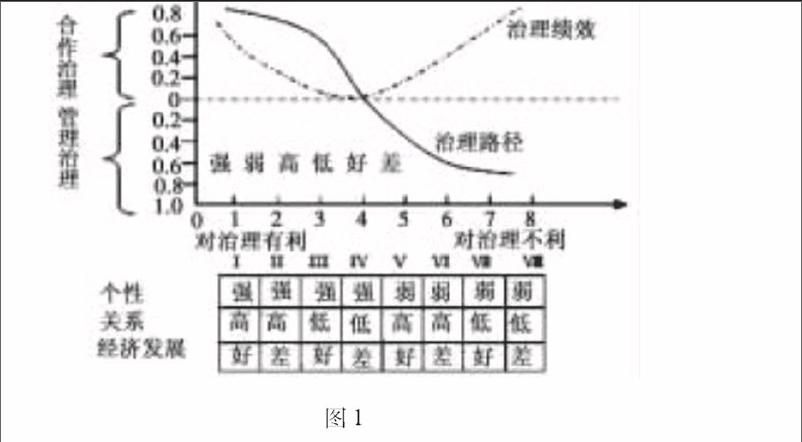

现代社会集复杂性和不确定性为一体,基于权变理论的基本研究理念,以及在我国乡村社会治理中出现的诸多“不可治理”问题,本文认为任何治理路径的选择必然依赖于所治理区域社会的客观环境,主要从三个方面进行分类,第一是区域社会治理主体的个性及偏好(个性);第二是区域社会关系状况(关系);第三是区域社会的经济发展状况,假设这三类客观环境在乡村治理中的重要性程度依次递减,并且在我国农村社会治理分析中,应该依据区域社会环境的差异选择合适的治理方式,才能获得较高的治理绩效,获得较高的政治认同。由此构建权变治理分析模型,如图1:

图1

1.社会治理主体的偏好及个性。 社会治理主体包括政府、公民个体、群体或社会团体,偏好是指政府作为治理的主体之一其更加倾向于采用“管理型”治理还是“协作或合作”治理,个性是指公民个体的受教育程度、对国家法治体系的认知能力强弱、对于参与提供公共产品和服务的意愿性强弱及群体或者社会团体数量及影响力的强弱,个性关系之间成内在正相关关系。

2.区域社会关系状况。 区域社会关系状况指政府与公民个人、群体或社会组织的关系以及个人与个人、个人与群体、群体与群体之间的关系,前者是基于经验型治理绩效而发生的信任关系高低;个人与个人的关系指的是基于现代公民意识在生产中建立起来的合作与信任关系的高低及依赖血缘而建立的宗族伦理关系的强弱,二者成内在负相关;群体既指基于血缘而形成宗族也指基于资源控制而形成的盈利性和非盈利性社会组织,它们之间的关系是处于竞争(排他性)还是合作(非排他性)的关系。竞争性关系更能产生参与治理的动机。

3.区域社会的经济发展状况。 一般认为,单个区域社会的经济发展能够提供更多的资源促进社会(个体、社会组织)的发育及成长,可以培育更多的具有独立的主体性的参与社会治理的主体。

4.假设验证。 从三类区域社会治理的客观环境中梳理出9中因素:受教育程度、对国家法制体系的认知能力、对于参与提供公共产品和服务的意愿性、社会团体数量及影响力、政府与公民的信任关系、个人与个人的信任关系(生产合作)、个人与个人的信任关系(血缘宗族)、群体(社会组织)之间的关系、经济发展状况分别记作A、B、C、D、E、F、G、H、I,利用层次分析法(AHP)进行重要程度排序。

(1)确定评判量化登记表如表1。

表1评判量化等级表

比较情况比较结果量化两个因素同等重要同等重要1根据经验一个因素比另一个因素稍微重要稍微重要3根据经验一个因素比另一个因素更为重要更为重要5事实证明一个因素比另一个因素更为重要确实重要7经验与事实证明一个因素比另一个因素明显重要绝对重要9连个因素比较情况介于上述情况之间、并需要折中取中间值2、4、6、8

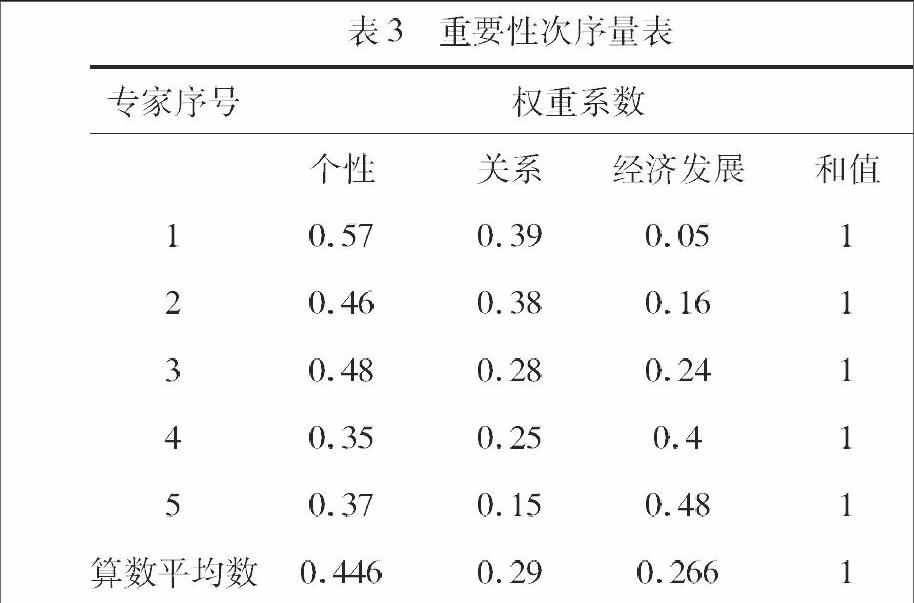

(2)进行权重系数计算。 将评判量表及AHP法权重确定量表发送给同一专题研究的5位专家学者,让其进行对比赋值,如表2,回收量表,进行利用公式(1)、公式(2)、公式(3)计算,获得每一要素的权重系数,再求各项要速的算术平均值,获得重要性次序量表,如表3,数值取值小数点2位,由于多重计算,权重系数加和为1时存在微量误差,可以忽略不计。

三、权变治理视角下的法治化环境对农民政治认同的影响

(一)农村法治化环境对农民政治认同的影响

1.农村社会治理主体的偏好及个性受到法治环境的影响。

(1)基层政府的治理方式是推行法律规范、公共政策惯性的结果。 大多数基层政府倾向于“管理型”治理的选择是基于权力运行的惯性,我国计划经济时代以及在建立市场经济体制的过程中需要执行大量的法律规范和公共政策,如征收各种税费、推行计划生育国策,上级政府将执行状况作为考核地方政府的重要指标,这些法律规范及公共政策的背后触及到的利益再分配和剥夺才是本质,在低度发展的农村社会必然采取强硬的推行方式才能获得与考核匹配的执行结果,受这种思维惯性的影响,表现出在其它领域如村民自治过程中也采取了同样的治理方式,转型期的中国农村社会,在整体发展的同时,差异化也是非常明显的,部分农村社会的治理的环境已经发生了巨大的变化,如图1模型所示,继续沿用在管理型治理,将出现低的治理绩效,影响到农民治理主体的政治认同。

(2)农民从基本的法律规范及公共政策推行中形成对国家的基本认知。 受知识文化水平的限制,农民对国家相关的信息主要来源于电视、村干部讲话、小道消息及少数新媒体渠道,最重要的则是在公共政策推行中对于自身的利益得失及“公平感”的感受,以及在个体权利纠纷中表现出的司法的公開、公正、公平原则。如图1模型所示,公共政策的制定及施行方式直接影响到农民形成对国家的基本认知,构成了初步的政治认同,从而影响到他们是否自愿、积极主动的参与到所在农村社会的治理中,并自愿提供部分公共产品和服务,也影响到了良好的治理环境的培育和治理方式的选择。

(3)农村社会团体的产生、发展受到国家法律及公共政策的影响。 我国对社会团体采取登记管理的方式,新颁布的《社会团体登记管理条例》第三条规定:“成立社会团体,应当经其业务主管单位审查同意,并依照本条例的规定进行登记”[11],附条件审批限制了大量民间组织进入合法的渠道从事公共事务。在农村社会,基于家庭联产承包责任制的“小农经济”的分散性,国家逐步开始推行新型农业合作经济,其中已经产生了大量的“农业合作社组织”已经成为影响农村社会治理的主要力量之一,如图1模型所示,客观评估农村社会治理环境的变化,及时渐进变迁农村社会的治理方式,才能取得较高的治理绩效。

2.农村社会关系状况受到法治环境的调节。

(1)政府与农民个人、群体或社会组织的关系受到法律规范的制约。在农村社会发展中,政府与农民个人、群体或社会组织必然发生各种行为关系,受到现有法律规范的调适,并且新的公共政策的实施必然产生新的利益分配关系,这些关系的调节如果能在一个开放、公开的法治换进中运行,必然会产生信任,提升基层政府的公信力,也是图1模型中好的治理环营造的必要措施。

(2)个人、群体或社会组织之间的关系受到法律规范的调适。农村社会中普遍存在的以血缘为基础而建立的宗族伦理关系在长期的发展中基于利益的分化受到在生产中建立起来的合作与信任关系的挑战,单纯的宗法伦理已经不能调节因竞争(排他性)带来的冲突,需要法律规范的介入。公共政策推行过程中产生的生产合作(非排他性)关系在权利保护和救济方面,更要依赖于法律规范的公正性。良好的法治环境是图1模型中有利的治理环营造的重要途径。

3.农村社会的经济发展受到公共政策的推动。 农村社会经济发展是治理绩效的直接表现,除了依托于其自身的资源禀赋外,更多的则与其社会治理的方式相关,如图1模型所示,治理绩效的获得依赖于在特定情境中治理方式的选择,决定了公共政策是制定和执行方式的选择要注重对于特定农村社会客观环境的审视,来规避高度科学化的公共政策却难以取得预计的政策效果的尴尬局面,从而提高因良好政策效果带来的积极的政治认同加成。

(二)变化中的乡村治理环境对农民政治认同的影响

1.农民的“主体性”变化。 人与政治之间是主体与属性的关系,人的主体性诉求是民主政治发展的内在动力[12],是人在社会化过程中形成的基于地位、权利、责任、义务而形成的对制度规范的认知,以及与制度规范相互影响的效能感,和对制度规范推行主体的信任感,其核心为人的理性与自主性,与人的个体化条件结合在一起,政治主体性表现为积极以“权利”影响“权力” 的能力。我国传统农民普遍存在个体化条件诸如:地位、知识、能力相对较低的一个水平,因此无法全面认知与其自身利益密切关联的乡村制度资源,而表现出冷漠的参与态度,当介入政治过程的频率较低而不断被边缘化的时候,就无法形成参与的内在效能感,这是一个闭环的“内卷化”,即路径依赖,除参与实践外,在我国乡村社会,农民的内在政治效能感还受到其社会经济地位及“关系”变量[13]的影响,这是一种我国乡村普遍存在的“情理精神”,以情为源和本、以理为鹄和用的情理交融的文化精神,既不同于西方式的情感主义又不是典型的理性主义[14],而是以宗族、血缘为基础和公共精神相对立的复杂社会网络关系,即所谓的“差序格局”,我国乡村干部大多是这种关系及基层政权意志妥协的产物,非网络关系取向型的农民表现出相对较多的不信任感,从而被动接受集体决策。

这种主体性缺失的状况随着农村经济的发展、人口的流动、国家政策的引导、现代信息技术的发展都有了很大的改观。首先,随着现代农业的发展,农民较之以前更能获得更多的物質资源用于家庭成员的教育投资,新生代农民的知识文化水平有了普遍的提高,加上农村剩余劳动力向城市转移的过程中,能够接触到很多新鲜的事物,从而对农村和城市有了深刻的认识,农民的宗族伦理关系在现代化生产关系中基于竞争性也不断淡化。其次,国家为了促进农村发展而推行的引导大学生就业向农村转移的人才战略,担任村官或村官助理,这些人受过良好的教育,通过参与农村治理,开展各种活动,给农民注入了新的知识和思维。第三,现代网络信息技术的发展在农村得到了普及,根据第37次《中国互联网络发展状况统计报告》,“截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3 951万人。互联网普及率为50.3%,较2014年底提升了2.4个百分点,其中农村网民占比 28.4%,规模达 1.95 亿,较 2014 年底增加 1 694 万人”[15],农民可以通过网络获得海量信息,并通过网络参政议政,提升了对国家及政治的认知能力。这就对农村现有的法治环境和传统的政府治理模式提出了挑战,一个开放的法治环境,是调适治理主体关系的关键,是增强政府公信力的关键,也是创建有利与合作治理环境的关键。

2.政府与非政府治理主体关系发生了变化。 韩国明、王凯曦以甘肃、青海、宁夏等西北地区18个村庄为例,运用历史制度主义理论框架,从乡村治理环境变迁的视角进行研究分析,认为:传统的村庄的权威政治基于其政策环境及乡村经济的发展依然失去了权威的根基,取而代之的是农民合作社以组织化的形式社参与乡村治理[16]。这里的环境变迁主要指初始的各种税收政策及计划生育政策的推行,基层政权需要在乡村寻找其代言人,而逐渐树立起来的过度行政化的村治,因为政策推行需要权威的保障,而不得已以牺牲上个世纪八十年代提出的“村民自治”制度规范为代价,随着2006年1月1日《中华人民共和国农业税条例》的废止,以及各种对农民的地方“税费”的停缴、我国十八届五中全会全面放开二胎政策的制度变革,基层政权在乡村寻求代言人的基础动力随之消失,乡村治理的外部压力环境发生了变化。这种外部压力的变化并不一定会产生“民主政治”法治框架下的行为,可能会基于惯性而沿用惯例。

3.农村社会组织获得空前的发展。 乡村经济的发展主要是指上个世纪八十年代的家庭联产承包责任制的推行虽然在短时间内极大的提高了生产积极性,促进了农业生产,但由于小农经济的分散性及农业投入产出收益比例不高,而使大量的从事农业生产的人口向非农业生产的城市转移,造成大量的农田废置、“村庄空心化”,为了促进基础产业的发展,2006年10月《中华人民共和国农民专业合作社法》发布,意在通过政策支持,建立新型农业合作生产组织,促进农业产业化,提高农业生产效率。2016年3月18日,全国农民合作社发展部际联席会议召开第四次全体会议统计:截至2015年12月底,全国登记注册的农民合作社达153.1万家,比上年底增长18.8%,实际入社农户10 090万户,约占农户总数的42%,较上年提高6.5个百分点,“十二五”期间,合作社数量增长近3倍,农户入社率提高近31个百分点[17]。经过十年的发展,农业合作社组织在政策的引导下获得了空前的增长,农业专业合作社成员表现出对乡村治理的浓厚兴趣,因为其自身的发展与国家政策及所属村庄的资源使用紧密关联。

四、结论

我国传统农村社会在发展的过程中基于自身的资源禀赋及治理方式的选择,获得了不同程度的发展,资源禀赋的客观性使其不具有农村发展的普遍性研究价值,治理方式的选择直接与治理绩效的获得相关,在已经形成差异化非均衡发展的传统农村,其治理的环境也存在差异,政府作为治理的主体之一,占有主导性,应该及时通过对治理环境变化的审视调适治理方式的选择,才能进一步提高治理绩效,获得较高的政治认同。

参考文献:

[1]王茂.政治认同的建构:主体与对象之间[J].吉首大学学报:社会科学版,2016(3):30-37.

[2]黄健荣.论现代政府合法性递减: 成因、影响与对策[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2011(1):19-33.

[3]张康之.论主体多元化条件下的社会治理[J].中国人民大学学报,2014(2):2-13.

[4]胡建,刘惠.政治合法性基础视角下公民政治认同的客体分析[J].广西社会科学,2015(8):123-127.

[5]姚建宗.法律的政治逻辑阐释[J].政治学研究,2010(2):32-40.

[6]戴粦利.社会抗争与政治参与的交融——理解中国公民行动的一个新视角[J].华南师范大学学报(社会科学版),2014(2):96-105.

[7]Gail.E.Bond,Fred E.Fiedler.The Effects of Leadership Personalityand Stress on Leader Behavior[J].JONA,2001,31(10):463–465.

[8]刘苹.企业所有权安排与治理机制的权变模式研究[J].北京科技大学学报(社会科学版),2005(1):96-101.

[9]邱国栋,黄睿.分时权变: 蘊藏在管理实践中的组织治理与创新机制[J].财经问题研究,2015(7):3-13.

[10]刘冰,高闯.高技术企业的权变治理、管理者更替与企业永续发展[J].中国工业经济,2004(12):75-83.

[11]国务院.社会团体登记管理条例[EB/OL].http://baike.baidu.com/link?url=FWmC1NFdhA0bixvYvo

aub3bkOoJgWb7bzP7jbTrtDsFlUC--eNWz9Zcg-fSh74pNSIPnYtufrtGc39UM5eNV3_.

[12]李兴平.论农民政治主体性缺失与非制度性政治参与[J].理论与改革,2015(3):19-22.

[13]李蓉蓉,王东鑫.关系取向下中国农民政治效能感形成研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2015(9):111-119.

[14]张守龙.当前乡村治理中的消极民情分析[J].探索,2015(1):126-131.

[15]中国网信网.第37次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://useit.baijia.baidu.com/article/305740.

[16]韩国明,王凯曦.从权威政治到农民合作社参与的民主政治[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015(3):141-148.

[17]农业部.全国农民合作社发展部际联席会议[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-03/21/c_128819262.htm,20160321.[责任编辑:范君李丽]第5期汪婷:“公地悲剧”视角下徽州古村落的开发与保护安徽理工大学学报(社会科学版)第18卷第18卷第5期安徽理工大学学报(社会科学版)Vol.18No.5

2016年9月Journal of Anhui University of Science and Technology(Social Science)Sep.2016