科技动态

科技动态

鸟类分摊育雏责任之谜揭秘社会因素对行为影响远比生物钟大

英国《自然》杂志近期发表的一项动物行为研究发现,在分摊育雏责任时,鸟类会调整其行为以轮流照看鸟巢,但不同的物种间差异巨大。在大多数情况下,这一行为会绕过以24小时明暗周期为主导的自然昼夜节律,而由反捕猎策略推动。

幼鸟其实分为两类:早成雏和晚成雏。前者孵出来时就长有密绒羽,在绒羽干后就随母鸟找食;但晚成雏出壳时眼不能张开,需要由母鸟衔虫喂养,这种晚成雏完全靠母鸟衔食饲养的现象就叫育雏。鸟类分摊育雏责任的机制井然有序,但其是怎样进行以及被什么所驱使的却并不清楚。

此次,德国马克斯·普朗克鸟类研究所的马丁·布拉及其同事分析了来自32种不同岸禽共729个鸟巢20年来的数据,以试图理解这些鸟类是如何调整作息时间来轮流孵化雏鸟的。即使是在相似的环境条件下,不同物种也差异极大。一只亲鸟的孵化周期在1小时到19小时不等,但亲缘关系接近的物种间也存在相似之处。

研究团队提出,两只亲鸟调整节律的方式似乎与它们如何抵御捕食者有关。主动骚扰捕食者的鸟类孵化周期往往较短,而依赖伪装色的物种则较长,这可能是为了避免泄露鸟巢的位置。

在野生鸟类中观察到的社会节律差异,远比实验室条件下更为多样。这表明,社会因素对一些行为的影响远比生物钟大。

(来源:科技日报)

全球猎豹面临濒危仅剩约7100只

动物保护专家12月26日在一项新研究中警告说,全球陆地上跑得最快的动物——猎豹仅剩约7100只,正迅速接近灭绝的边缘。

这项研究由英国伦敦动物学会、野生猫科动物保护机构Panthera与野生动物保护协会共同实施,论文发表在新一期美国《国家科学院学报》上。

研究人员指出,从总体上看,全球猎豹数量趋于下降,估计只剩下约7100只,它们的活动区域也只占历史活动区域的9%。其中,亚洲猎豹受影响最大,目前只有伊朗剩下不到50只,津巴布韦的猎豹也在过去16年里从1200只降至最多170只。

鉴于猎豹数量大幅下降,研究人员呼吁,国际自然保护联合会在其濒危物种红色名录上应把猎豹从“易危”升级至“濒危”。

负责研究的伦敦动物学会的莎拉·杜兰特在一份声明中说,这是迄今对猎豹生存状况“最全面的分析”。

“这种动物生活隐秘,很难收集到它们的确凿信息,导致其困境被忽视,”杜兰特说,“我们的研究结果表明,猎豹对生活空间需求巨大,加上在野外面临复杂威胁,意味着它可能比此前认为的更容易面临灭绝危险。”

(来源:新华网)

我科学家揭开狐蝠丧失超声波回声定位能力之谜

狐蝠的祖先具有超声波回声定位能力,且与其他蝙蝠同宗同源,只是在发育过程中逐渐丧失了这种能力。沈阳农业大学教授张树义科研团队的这一科研成果,日前在自然出版集团《自然生态与进化》上在线发表。

蝙蝠出色的超声波回声定位能力为世人熟知,可是有一类被称为狐蝠的蝙蝠却丧失了这种能力,依靠视觉和嗅觉寻捕食物和飞行。这类蝙蝠原来有没有超声波回声定位能力,后来又如何失去了这种能力,与其他蝙蝠是不是同宗同源?这是之前通过化石和分子证据都一直未能破解的问题。

“研究表明,狐蝠胎儿时期经历了与有超声波回声定位能力的蝙蝠相类似的耳蜗大小阶段。根据生物重演率推测,狐蝠的祖先曾经具有超声波回声定位能力。这支持了蝙蝠超声波回声定位能力的单起源假说,意味着狐蝠与有超声波回声定位能力的其他蝙蝠是同宗同源。”张树义说。

(来源:光明日报)

英科学家推动共享实验动物组织细胞数据

英国利兹大学1月13日说,目前世界各国已有200多位科研人员加入该校教授领衔建立的动物细胞组织共享数据库,随着这种实验材料共享行为不断普及,未来科学实验中活体动物的使用量有望减少。

据利兹大学介绍,这个数据库自2014年正式成立以来,目前已涵盖了近90种动物模型的细胞组织资源,欧洲、美国和澳大利亚的220名科学家都加入其中。

在医学研究中,科研人员会利用小鼠等动物来进行实验。很多时候,这些动物身上的细胞组织样本只需要一部分,其余的组织样本会被保存起来留待日后使用,但其实往往就被闲置了。

因此,这个数据库的目的就是把这些被保存组织样本的信息集中起来,供全球科研人员随时查询,并高效利用这些闲置资源,进而减少科学家在实验中重新寻找活体动物的需求。

领导这个项目的利兹大学教授瓦莱丽·斯皮尔斯说,多数科学家其实都愿意在合作的基础上分享这些实验材料,这在伦理、经济和学术上都是合理做法。

目前这个数据库主要针对乳腺癌方面的研究,项目团队正计划扩展到更多研究领域,进一步推动科学界减少实验动物使用数量。

(来源:新华网)

鱼化石揭示尾部进化

尽管体型存在明显不同,但大象、蜥蜴和鳟鱼有相似之处。它们的身体末端都有细长、灵活的结构,人们将其称为尾巴。但美国宾夕法尼亚大学古生物学家的新研究揭示,鱼类尾部和四足动物的尾部实际上是完全不同的结构,有不同的进化历史。

宾夕法尼亚大学地球和环境学系助理教授Lauren Sallan分析了一个具有3.5亿年历史的幼鱼化石。这条幼鱼长着一条有鳞的肉质尾巴和一条柔软的尾鳍,这两个部位相互上下挨着。该研究组发现这些尾部结构是完全独立的。

研究人员指出,该鱼类为Aetheretmon valen⁃tiacum,属于硬骨鱼。该化石数十年前发现于苏格兰,并一直被保存在博物馆,但一直未被详细研究。成年Aetheretmon鱼也有非对称的尾部,上部的尾巴长于下部的尾巴,并包含脊椎骨。而现代硬骨鱼的胚胎也有相似的双尾结构。相关成果近日发表于《当代生物学》。

“3.5亿年前,古老鱼类和现代鱼类有相同的进化起点。”Sallan说,“并非现代硬骨鱼胚胎上出现了‘祖先的’尾部,而是所有鱼的尾部都有两个不同的结构,但随着功能和生态要求,它们的尾部出现了调整。”

这个发现推翻了之前的观点:人们一直认为现代成年鱼的尾鳍只是简单地加到其祖先尾巴的末端。研究人员表示,鱼退去了肉质尾巴,留下了更灵活的尾鳍以提高它们的游水能力。后来有些鱼类进化成半水生动物,然后逐渐演变成陆生动物,它们失去了灵活的尾鳍但保留下了肉质尾巴。该发现还有助于解释为什么人类没有尾巴,但都有尾椎骨。

(来源:中国科学报)

昆明动物所发现鱼类新种

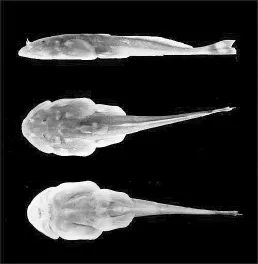

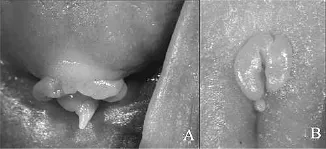

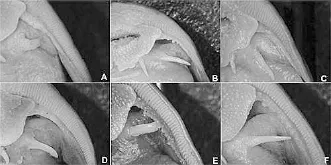

缅甸北部地区是世界上最缺乏研究的生物多样性热点地区,物种丰富度极高。中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组作为中国科学院东南亚生物多样性研究中心(Southeast Asia Biodiversity Research Institute, Chinese Academy of Sciences,CAS-SEABRI)的核心团队之一,在研究员陈小勇的带领下,已在缅甸完成了多次水生生物多样性考察。陈小勇团队于2015年对缅甸红岗野生动物保护区(Hponk⁃anrazi Wildlife Sanctuary)进行考察,在迈立开江水系溪流发现了一批异齿鰋标本。经过系统的形态学对比,证明这批标本是一个尚未被发现的新物种,命名为红岗异齿鰋(Oreoglanis hponk⁃anensis)。相关成果以Oreoglanis hponkanensis,a new sisorid catfish from north Myanmar(Actinopter⁃ygii,Sisoridae)为题,近期发表于国际动物学开源期刊Zookeys。

红岗异齿鰋隶属鲇形目、鮡科、异齿鰋属。异齿鰋属现有22个种,在此之前缅甸仅分布有2种。最新发表的这篇异齿鰋新种论文为缅甸异齿鰋属家族新增一成员,并进一步证实了缅北地区物种多样性的丰富性与独特性。

该研究得到了东南亚中心的资助(Y4ZK111B01)。

图1 红岗异齿鰋(Oreoglanis hponkanensis)

图2 红岗异齿鰋雌雄生殖突。A.雄性;B.雌性。

图3 异齿鰋属(Oreoglanis)物种口角须后端对比。A.景东异齿鰋 O.jingdongensis;B.无斑异齿鰋O.immaculatus;C.显斑异齿鰋O.insignis;D.红岗异齿鰋O. hponkanensis;E.大鳍异齿鰋O.macropterus;F.穗缘异齿鰋O.setiger.

(来源:昆明动物研究所)

昆明动物所等发现并命名长臂猿新种

由中山大学和中国科学院昆明动物研究所哺乳动物专家牵头,联合美、英、澳、德等国专家的国际团队经过多年的联合攻关,在灵长类分类学研究中获得重大进展,发现并命名了一种新的长臂猿。该文章于1月11日在《美国灵长类动物学杂志》(American Journal of Primatology)在线发表后,受到了BBC、CNN、Discovery、National Geo⁃graphic、CCTV、Daily Mail等媒体的高度关注。

科研人员在中国云南高黎贡的原始森林中考察期间,发现该地区的白眉长臂猿与分布于缅甸北部的东白眉长臂猿形态上有明显差异,通过DNA分子序列的比较,以及与全世界自然历史博物馆馆藏标本的头骨及牙齿进行比较分析,最终确认该中国境内高黎贡地区分布的白眉长臂猿为新物种,并命名为Hoolock tianxing,中文名为“天行长臂猿”(Skywalker hoolock gibbon)或“高黎贡白眉长臂猿”,简称“天行者”。“天行者”之名源于古训“天行健,君子以自强不息”,不仅契合我国自汉唐以来就将长臂猿视为君子形象化身的文化精神,还极为形象地描述了长臂猿在树冠上的行走姿态。发现新物种的团队还希望以此呼吁大家遵守自然规律,保护人与自然共享的好生态环境。

该物种是白眉长臂猿属的第三个物种,也是长臂猿科的第二十个现生物种。经过多年的野外调查,研究人员发现,由于常年受到人为活动的严重干扰,该物种在国内物种数量已不足200只(仅为野生大熊猫种群数量的10%),且呈严重的片段化分布,在国外的分布和种群数量尚无法确认。基于上述原因,科学家将该物种的保护等级定为濒危(A4acd),濒危等级高于大熊猫的“易危”。

昆明动物所研究员蒋学龙、中山大学教授范朋飞与昆明动物所博士何锴为共同通讯作者,范朋飞、何锴为共同第一作者。

(来源:昆明动物研究所)

南京地理所揭示亚热带典型富营养化浅水湖泊多环芳烃在浮游生物网中的富集与传递机制

持久性有机污染物(POPs)在水环境中广泛且持久存在,对水生态系统及人体健康构成很大的危害。浮游生物处于水生态系统的最底端,被浮游生物富集及传递是POPs进入高等食物网的基础。了解POPs在浮游生物中的富集及传递是掌握其生态风险的关键。以往在高纬度贫营养深水海洋及湖泊中的研究表明营养水平是驱动POPs在浮游生物网中富集及传递的驱动因子,但对POPs在亚热带富营养化浅水水体浮游生物网中富集与传递及其驱动机制认识极少。我国是北半球亚热带湖泊最多的国家,多数为浅水湖泊,主要分布在长江中下游地区及云贵高原地区。由于经济和社会的快速发展,我国众多亚热带浅水湖泊正面临着富营养化、POPs污染及重金属污染等问题。由于缺乏长期野外监测数据,POPs在这些湖泊浮游生物网中的富集与传递及其驱动机制几乎未知。

中国科学院南京地理与湖泊研究所副研究员陶玉强等以南京市玄武湖及在我国湖泊中广泛存在的多环芳烃为研究对象,通过2013年12月至2015年2月对玄武湖33次的连续监测,以及同时期南京市各月各旬气温、降雨量、光照等资料的收集、整理,发现:温度而非营养水平驱动了年时间尺度下玄武湖藻类及浮游动物(枝角类及桡足类)的生物量;降雨显著增加了玄武湖水体多环芳烃的浓度以及悬浮颗粒物的浓度,因此驱动了水体多环芳烃的赋存状态;受温度调控的生物稀释效应驱动了多环芳烃在藻类及浮游动物体中的富集;温度驱动了多环芳烃从藻类向浮游动物的传递。此研究表明温度及降雨而非营养盐是驱动POPs在亚热带典型富营养化浅水湖泊浮游生物网中富集及传递的驱动因子,补充了对POPs在亚热带富营养化浅水湖泊中富集及传递的认识,可为我国亚热带富营养化浅水湖泊的综合治理提供一定的参考依据。

此研究工作近日在环境科学刊物Science of the Total Environment上发表。此工作受到了国家自然科学基金面上项目、中科院青年创新促进会优秀会员项目、江苏省自然科学基金面上项目及国家基础工作专项的经费资助。

(来源:南京地理与湖泊研究所)