以解码核心的四板块阅读教学设计

莫先武

(南京晓庄学院 文学院,江苏 南京 210029)

以解码核心的四板块阅读教学设计

莫先武

(南京晓庄学院 文学院,江苏 南京 210029)

阅读教学的核心内容,应聚焦于课文“怎么说”,其教学目标应是揭示文本建构的密码即解码,主要教学内容应该是指导与引领学生揭开文本建构密码。“以解码为核心的四板块阅读教学设计”,解码指向文本建构的形式奥秘,四板块分别指向“说什么”即课文内容与思想情感研究、“怎么说”即文本建构密码研究、拓展阅读与迁移写作。“说什么”研究板块既要研究课文内容与思想情感,更要研究内容提炼与思想情感得出方式;“怎么说”研究板块主要包括文本建构技巧研究、技巧表达效果研究、技巧类型研究、技巧运用场合研究、技巧写作运用注意事项研究;拓展阅读板块是运用本文学习技巧解读同类文本,迁移写作板块是运用本文学习技巧进行写作运用。以解码为核心的四板块阅读教学设计,以解码为阅读教学核心内容,以训练学生阅读与写作能力为阅读教学目标,将阅读教学目标从思想道德教育置换为读写能力培养,实现阅读教学的专业化。

解码;四板块阅读教学设计;“说什么”

阅读教学是语文教学的核心环节,它不仅占据着语文教学的主要课时与主要阵地,而且也直接影响着口语交际与写作教学。可以说,当前语文教学的低效无效,其病灶就在于阅读教学的方向性错误。目前的阅读教学的兴奋点主要集中于文本“说什么”,是以思想情感教育为目标,以课文思想内容解读与思想情感挖掘与体验为主要内容,将阅读教学引向思想道德教育。阅读教学的核心内容,应该聚焦于文本“怎么说”,其教学目标应该是揭示文本建构的秘密,教学内容应该是指导与引领学生揭开这一秘密,体验其表达效果并能迁移阅读与写作运用。以解码①学术界和教学界对于“解码”这一术语有两种理解:一是指文字符号背后隐藏的意义,即文本显性形象、含蓄话语背后隐藏的直接的理性话语,这其实是广义释义,依然指向“说什么”,这一观点代表是王荣生教授;二是指“这一个”文本的独特呈现形式,也就是这个文本通过什么形式来呈现意义或情感的,这一观点代表是黄伟教授等。前者其实是将黄伟教授所说的“释义”,本文取后者。为核心的四板块阅读教学设计,以揭示文本建构秘密为阅读教学核心内容,以训练学生阅读与写作能力为阅读教学目标,将阅读教学目标从思想道德教育置换为读写能力培养,实现阅读教学的专业化。

一、当前语文阅读教学模式检讨

目前,语文阅读教学的主流模式,基于课文的思想内容性解读模式,其教学内容是文本思想与情感的挖掘与体验;其教学目标是思想情感教育,即实现所谓的人文性;其教学设计,则主要是围绕思想情感教育展开课堂教学环节。所谓思想内容性解读,指“通过文章内容来把握作者的思想或情感,‘将文本解读的重心放在文章内容所要传达的思想或抒发的情感上’”,“对于说理性的叙事类文章或议论文、哲理诗等,其解读目标是其思想”,“对于抒情诗或抒情散文等,其解读目标则是情感”[1]1。所谓思想情感教育,指将思想内容性解读模式解读出的思想、情感或文化用于课堂教学,并作为阅读教学的主要目标,并美其名曰“人文性”。

这一教学模式的形成,首先源于教材教参层面的“专业”误导。目前主流教材及其配套教参,其阅读教学目标与教学内容的设置,基本上都围绕这一教学目标与教学内容展开。比如,苏教版一年级下册有篇说理童话《蚂蚁和蝈蝈》,对于这篇童话的阅读教学目标,《语文教学参考用书》“教学要求”是:“懂得只有辛勤劳动,才能换来幸福的生活。”“教材说明”对此解释是:“本文是一篇童话故事,讲的是蚂蚁由于辛勤劳动而以安然过冬,蝈蝈由于懒惰而又冷又饿,再也神气不起来了。故事告诉我们,只有辛勤劳动,才能换来幸福生活。……本文篇幅较短,却富有教育意义。”[2]241显然,本文的阅读教学目标是“懂得只有辛苦劳动,才能换来幸福的生活”,认为这一教育价值就是所谓的人文性。围绕这一阅读教学目标,课堂阅读教学则主要围绕蚂蚁如何勤劳、蝈蝈如何懒惰与缺乏远见展开。再比如苏教版六年级下册有篇写景散文《三亚落日》,《语文教学参考用书》“教学要求”设置的阅读教学目标是:“体会三亚落日的色彩美、形态美、意境美,激发学生热爱自然、热爱祖国的思想感情。”[3]25这一目标中,“激发学生热爱自然、热爱祖国的思想感情”显然是人文性的教学目标,而课堂阅读教学的主体内容则是“体会三亚落日的色彩美、形态美、意境美”,即通过各种手段刺激、引领学生想象三亚落日之美。

由于教材教参的引领,当前语文阅读教学的主流模式就是所谓人文性的思想情感教育,其课文解读模式则是思想内容性解读。这一模式惯性之大,不要说中小学一线教师深陷其中,即使学术界重要语文研究专家也难以自拔。我们不妨看某高校国培班工作坊专家教授与教师学员共同完成的《生命,生命》阅读教学设计:

初中《生命,生命》教案

教学目标:理解三个事例给“我”带来的关于生命的震撼与感悟

一、说文意:自读填空,初读感知

1.自由朗读全文;

2.自主完成填空;

3.班级交流。

二、品震撼:自读品味,合作交流

小组自选一个事件品读

1.默读勾画,震撼词句;

2.小组交流,班级展示;

3.教师发言,小结震撼。

三、悟内涵:情境体验,理解内涵

1.活动体验,引发思考;

2.情感朗读,欣赏回味;

3.教师小结,布置作业。

四、后续活动:让学生用本课五个生字词写一段感悟生命的话。[4]252

本教学设计设定的阅读教学目标为“理解三个事例给‘我’带来的关于生命的震憾与感悟”,这显然是以思想情感教育为阅读教学目标,所以教学设计的四个环节就围绕这一目标展开:第一环节的“说文意”,显然是通过文章内容研究其深层情感与思想,这是文本解读,是解决“教什么”的问题;第二环节“品震撼”与第三环节“悟内涵”,显然是将解读出来的思想情感施教于学生,是思想情感教育的实施过程;第四环节后续活动,显然是表达这种生命感悟。

以思想情感教育为教学目标与核心教学内容的阅读教学,是造成当前语文教学低效无效的根源。王荣生教授曾指出,我们的阅读教学不是没有培养学生的阅读能力,“我们在培养某一种‘阅读能力’,而且也的确培养起来了”,“但那种‘能力’,却是我们不想要的、学生不必要的、社会不认可的”,这是“‘已经与文学无缘’的‘阅读能力’”;语文阅读教的问题,“不是‘没有培养起阅读能力’的问题”,“而是培养了‘错误’的‘能力’”;我们首先需要面对的是不是“‘怎样培养’的问题”,而是首先面临“‘培养哪一种阅读能力’”即“取向问题”。[5]147对于这一阅读教学模式的弊端,我曾经指出,首先,它将不同作家、不同作品解读成同一的思想、情感,是求同,违背了文学的独特性、个性化表达的基本特性,抹平了语文与其他学科的界限;其次,它常常将文本描写对象与文本表达混同,将描写对象之美与文本表达之美相混淆;它无法比较不同文本的独特文学味,无法真正切实有效地培养学生的阅读素养与表达能力。这一阅读教学模式的问题根源在于,它主要关注文本“说什么”,而不是“怎么说”与“说得怎么样”。不是“说什么”,而是“怎么说”与“说得怎么样”,才将文学与其他学科区别开来,才指向文本建构的语文学科本体特性。因此,阅读教学要走出低效无效,必须实现阅读教学目标与教学内容的方向性转变:要从“说什么”转向“怎么说”与“说得怎么样”。[1]3-9

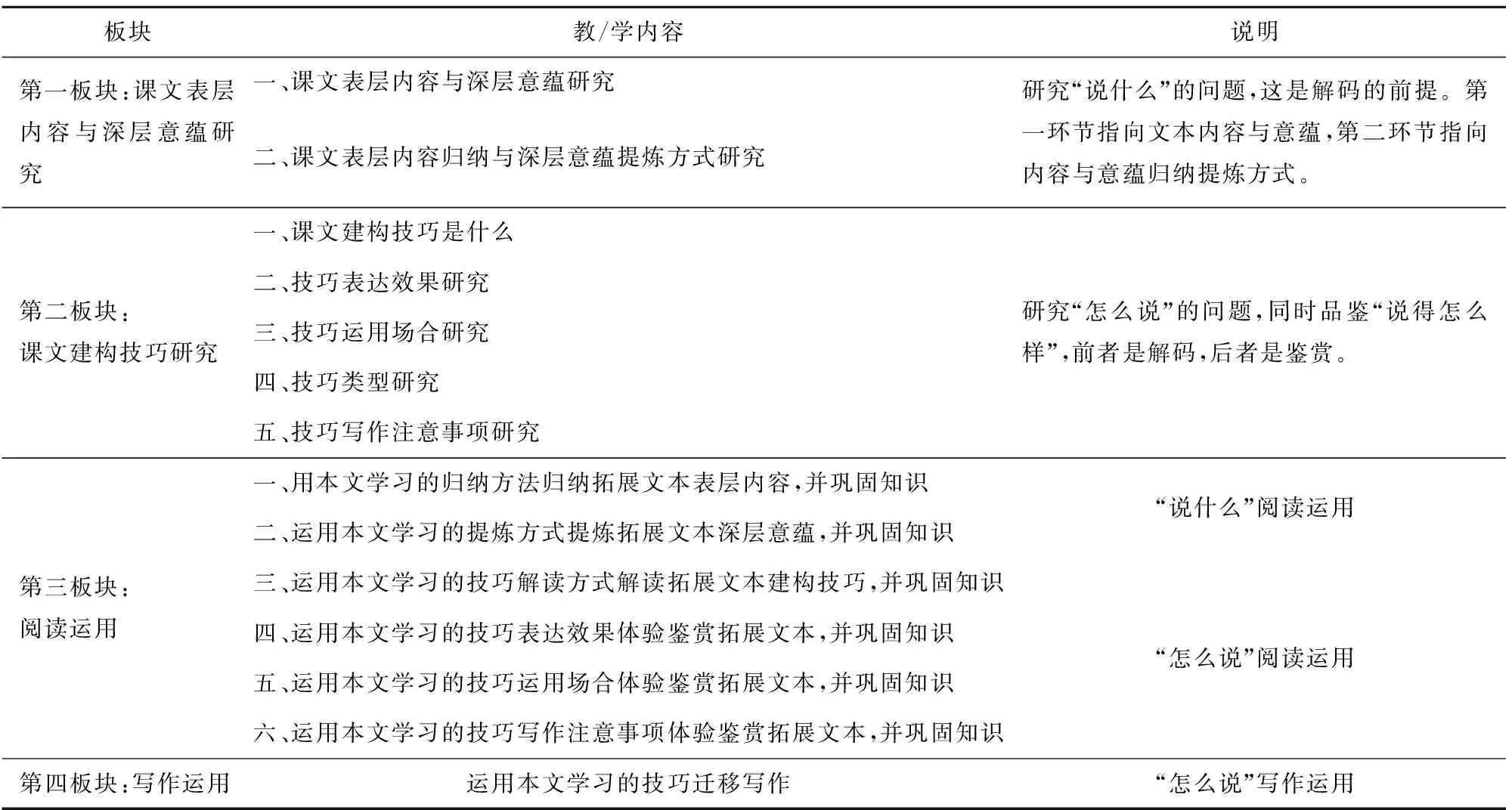

“怎么说”指向文本建构密码,因此,阅读教学的目标与核心内容,理应指向文本建构密码的揭示,即解码。以解码为核心的阅读教学设计,由四大板块构成:课文表层内容与深层意蕴研究、课文建构技巧研究、阅读运用与写作运用,具体内容如表1列表所示。

表1

下文以具体案例分别细述以解码为核心的四大板块阅读教学设计各板块具体教学内容。

二、第一板块:课文表层内容与深层意蕴研究

第一板块是课文表层内容与深层意蕴研究,即通过课文内容解读出文本背后深层的情感或思想意蕴,这一板块主要研究课文“说什么”。这一板块又有两个小环节:第一环节是通过课文内容解读文本背后思想与情感等深层意蕴,第二环节是研究深层情感与思想意蕴的得出方式。比如《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第一环节“研究《夹竹桃》描写对象、描写内容与抒发情感,以及情感提炼方式”所设计的“研究与探讨”两个问题:

1.本文描写对象是什么?作者分别描写了什么内容?你是如何发现的?

2.作者对夹竹桃是什么情感?你是如何发现的?[6]209

问题1中的“本文描写对象是什么”“作者分别描写了什么内容”是对课文表层内容的细读归纳,问题2中的“作者对夹竹桃是什么情感”,则是解读课文表层内容背后的深层情感,这属于第一环节内容;问题1与问题2中的“你是如何发现的”,则指向内容与情感的归纳提炼方式。

目前阅读教学中对于课文深层思想与情感的意蕴研究,基本停留于情感与意义的得出,这是对文本意义的挖掘,即这一板块的第一环节研究内容。这是将课文解读与阅读教学的目标定位于“课文”“说什么”,这显然是“教课文”,而不“教语文”。阅读教学的课文深层意蕴研究,其教学目标要从“教课文”转向“教语文”,就要以这篇课文作为“例子”,教学生“如何得出”意,而不是文本本身之意。第一环节的深层意蕴研究,只是为研究如何得出文本深层之意作准备。阅读教学中文本意义研究,其真正核心则要提炼意义阐释路径与方式,以及如何表达意义,即“如何释”以及如何“表达意义”,这才真正指向学生课文深层意蕴解读的“阅读能力”。

三、第二板块:课文建构技巧研究

如果说第一板块的“课文表层内容与深层意蕴研究”是研究课文“说什么”的问题,第二板块的“课文建构技巧研究”则以课文“怎么说”为研究对象。只有从研究文本“说什么”,推进到文本“怎么说”,才能真正进入文本的内部研究,实现站在课文的内部向外看[7]1463-1464,也才是真正专业的阅读教学。

完整的“课文建构技巧研究”由五个环节构成:第一环节是研究课文建构技巧是什么;第二环节研究这一建构技巧能够造成何种独特的审美效果;第三环节研究这一建构技巧的具体类型;第四环节是研究这一建构技巧的运用场合,即什么对象、什么文体、什么场合适合运用本技巧;第五环节是这一技巧运用步骤或注意事项,即运用这技巧写作时应该注意什么问题,或通过几个步骤达成。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第二环节“阅读课文第1段,研究欲扬先抑技巧”就是这一板块第一环节的课文建构技巧研究,即本文第1段的文本建构技巧解读。这一环节设置了三个“研究与探讨”问题:

1.通读全文,作者对夹竹桃是什么情感?

2.阅读第1段,作者文章开头有没有赞美夹竹桃?

3.想赞美对象,却在开头先抑低它,这种技巧是什么?[6]211

这三个问题就是通过作者对夹竹桃的情感与文本开头表达的对夹竹桃的情感对比,来研究这一部分的文本建构技巧:欲扬先抑。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第三环节“研究欲扬先抑表达效果”就是这一板块的第二环节课文建构技巧的表达效果研究。这一环节又设置了三个小环节:

1.欲擒故纵

问题:作者的写作目的究竟是要贬抑夹竹桃,还是要赞美夹竹桃?为什么作者要赞美夹竹桃,却要先贬抑夹竹桃?从写作目的与写作技巧两相对照的角度看,欲扬先抑有什么表达效果?

2.反转突出

问题:比较材料一与课文,你觉得哪个文本更能够突出夹竹桃的特性?为什么?从中你能得出欲扬先抑有什么表达效果?

3.曲折变化

问题:从文本构成看,材料一在内容特性上有没有什么变化?课文呢?从这一角度看,你觉得哪个文本更好?为什么?从中你能得出欲扬先抑有什么表达效果?[6]211-212

这三个小环节,分别研究欲扬先抑技巧的欲擒故纵、反转突出与曲折变化的表达效果。课文建构技巧表达效果研究,指向文本形式审美,体验文本形式之美,并将形式之美具体化、清晰化。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第四环节“研究欲扬先抑运用场合”就是这一板块的第三环节课文建构技巧的运用场合研究。这一环节又设置了两个小环节:

1.写景状物散文

问题:研究本文(按:指课文《夹竹桃》)写作对象、表达方式与文体,研究欲扬先抑运用场合。

2.写人记事散文

研究本文(按:指《我的美术老师》)写作对象、表达方式与文体,研究欲扬先抑运用场合。[6]212-213

这两个小环节,分别研究欲扬先抑技巧分别可以运用的写景状物散文与写人记事散文两种文体。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第五环节“研究欲扬先抑类型”就是这一板块的第四环节课文建构技巧类型研究。这一环节又设置了两个小环节:

1.比较扬抑

问题:本文(按:指课文《夹竹桃》)写作对象是什么?作者是如何评价它的?通过这一评价方式,你能看出这是一种什么欲扬先抑方式?

2.变化扬抑

出示杨朔状物散文《荔枝蜜》,阅读并完成文后思考题。

……

研究与探讨:

对蜜蜂,作者开始喜欢它吗?后来呢?你能总结出这一种欲扬先抑的类型吗?[6]216-217

这两个小环节,其实是研究欲扬先抑的两种基本类型:一是比较扬抑,即将写作对象与他物对比,先贬抑写作对象不如他物,再褒扬其具有他物所没有品质。二是变化扬抑,即开始写自己看不起或不重视对象,即贬抑对象;再写后来因为某种特殊原因而改变原来看法,从对象身上发现了其独特的价值,从而褒扬对象。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第六环节“研究欲扬先抑写作注意事项”就是这一板块的第五环节课文建构技巧运用研究。这一环节又设置了三个小环节:

1.普通对象

问题:本文写作对象是什么?它与开头提到的“名贵的花”“最美丽的花”比较具有什么特征?从中你能看出运用欲扬先抑技巧写作时要注意什么?

2.先抑后扬

问题:阅读课文与《荔枝蜜》,研究贬抑对象与褒扬对象内容分别在文章中什么位置,从中你能看出运用欲扬先抑技巧写作时要注意什么?

3.角度转换。

问题:作者贬抑与褒扬夹竹桃、贬抑与褒扬蜜蜂时,其评价标准一样吗?由此你能得出运用欲扬先抑技巧写作时要注意什么?[6]217-218

这三个小环节,其实就是研究运用欲扬先抑技巧写作时要注意的三个事项:用于普通写作对象、文本开头要先从反面写起即先抑后扬、文本写作过程中要写出情感变化过程。

文本建构密码及其表达效果、运用场合、类型与写作注意事项,构成了完整的文本“如何说”的解读过程、鉴赏过程与写作运用过程并沟连起了阅读与写作,真正实现了读与写的关联。

四、第三板块:阅读运用

第三板块是拓展阅读,即运用文本深层意蕴解读方式与文本建构技巧解读与鉴赏同类文本,实现阅读运用,并在同类阅读过程中实现知识固化。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第七环节“拓展阅读”就是这一阅读运用板块。这一板块出示了同类文本《竹》,并设计了五个研究与探讨题:

阅读《竹》,完成文后思考题。

……

研究与探讨:

1.用波浪线划出文中欲扬先抑段落。

2.结合文本实例,具体分析欲扬先抑表达效果。

3.欲扬先抑技巧可运用于哪些场合?本文属于哪一场合?

4.欲扬先抑有几种类型?本文属于哪一种类型?

5.运用欲扬先抑技巧写作时要注意哪些问题?结合文本具体谈一谈,本文是否注意了这些问题。[6]218-219

问题1,是研究文本建构技巧即欲扬先抑,属第二大板块中的第一环节研究内容;问题2,是研究欲扬先抑表达效果,属第二大板块中的第二环节研究内容;问题3,研究欲扬先抑的运用场合,属第二大板块中的第三环节研究内容;问题4,研究欲扬先抑的类型,属第二大板块中第四环节研究内容;问题5,研究欲扬先抑写作注意事项,属第二板块第五环节研究内容。这五个引导问题,其目的是引导学生运用本课所学欲扬先抑技巧知识解读文本,既是这一技巧的阅读运用,也是运用其他文本拓展巩固这一知识点。

五、第四板块:写作运用

第四板块是迁移写作,即运用这一技巧模仿写作同类文本,以实现写作运用,并在写作运用中固化知识。

《〈夹竹桃〉阅读教学设计1:欲扬先抑》第八环节“迁移写作”就是这一写作运用板块。这一板块布置了两个习作题,并提出了明确的习作要求:

一、运用变化扬抑技巧改写《夹竹桃》。写作前研究:

1.变化扬抑与对比扬抑有何异同?

2.运用欲扬先抑技巧写作要注意哪些问题?

二、任选一事物,运用对比扬抑与变化扬抑技巧分别写一篇状物散文。写作前研究:

1.选择什么样的事物比较合适?

2.运用欲扬先抑技巧写作要注意哪些问题?[6]218-219

这两个习作题目,都要求运用本文所学欲扬先抑技巧开头,并且按照欲扬先抑技巧写作注意事项写作。习作中的引导问题,其目的是引导学生运用本课所学欲扬先抑技巧进行写作,既是这一技巧的写作运用,同时也是运用写作实践巩固这一知识点。不过,在这一知识复习与巩固过程中,只是摘取了与写作有关的类型与写作注意事项,阅读中的技巧提炼、审美体验与运用场合不再研究。

六、设计理念

以解码为核心的四大板块阅读教学设计,贯穿以下三条设计理念:

1.以解码为核心。这四大板块中,第一板块的表层内容与深层意蕴研究是为解码作准备,第二板块的文本建构秘密揭示才是阅读教学的核心内容, 第三板块的拓展阅读是知识巩固与阅读运用,第四板块的迁移写作是读向写的迁移即表达运用。因此,这四大板块中,解码是核心,阅读教学就是揭示文本建构秘密。阅读教学的目标与核心教学内容,就是要解读出文本建构技巧,并体验这一技巧的表达效果、运用场合、类型与写作运用注意事项。

2.以培养读写能力为目标。以解码为核心的阅读教学设计,无论是第一板块的表层内容与深层意蕴研究,第二板块的文本建构秘密研究,第三、第四板块的阅读与迁移写作研究,都指向学生的读写能力培养。这表现为以下三个方面:首先,第一板块的两个环节,不仅研究文本的表层内容与深层意蕴,更要研究表层内容与深层意蕴的归纳、提炼方式与语言表达;前者指向课文,后者指向意义阅读能力与意义表达能力,指向语文。第二,第二板块的文本建构秘密研究,不仅研究文本建构密码包括密码是什么、表达效果、运用场合、类型与写作注意事项,更要研究这一建构密码、表达效果、运用场合、类型与写作注意事项如何得出;前者指向课文,后者指向语文。第三,更为重要的是,阅读教学的真正目标,不是让学生记诵这些内容、意义与文本建构密码及其表达效果、类型、运用场合、写作注意事项,即不以知识学习为目标;这些都只是工具性知识,它是我们进入文本、体验文本以及指导阅读、指导写作运用能力的工具与拐杖,即运用这些知识训练学生的阅读与写作能力。

3. 一课一得。这四大板块设计,体现了一课一得、多课一得的基本教学理念。本书每篇教学设计,都以某一技能为教学目标与教学对象,分别从意义、表达效果、类型、运用场合、写作注意事项等各个角度细致深入研磨,并通过同类拓展文本实现阅读运用、固化这一技能的相关知识,通过这一技能迁移写作,用来写作相关或相似对象。目前的语文课堂,由于“教课文”而在各类知识点之间滑行,每堂课都“提到”了各种知识,但是,由于仅仅都是“提到”,并没有真正“教会”学生,学生也并没有真正“学会”这一知识。阅读教学是一种能力训练,比之于音乐、美术等其他艺术学科,就能明白语文阅读教学应该建立自己的技能训练体系。在这一技能体系训练中,每一技能的训练,都应该通过专业的技能训练知识进行长期的阅读能力训练,通过一课或多课让学生反复运用、熟能成巧,并最终内化外能力。

七、课程与教材层面阅读教学设计的课堂教学转化

阅读教学内容有三个层面:语文课程层面的阅读教学内容、语文教材层面的阅读教学内容与语文教学层面的阅读教学内容。语文课程层面的阅读教学内容回答的是阅读教学“教什么”与“学什么”的问题,指阅读教学中教师教、学生学的有关阅读的事实、概念、原理、技能、策略、态度等;语文教材层面的阅读教学内容回答的是“用什么教”与“用什么学”的问题,是“指为了有效地传递、显现”语文课程层面的阅读教学内容而“组织的文字与非文字材料”,它是“教学中的‘交际的对象’,而不是学习的对象”;语文教学层面的阅读教学内容则是语文教材层面的阅读教学内容“教学化”,指“贴近教学实际的要求、形成具体而有效的教学设计”,“既包括在教学中以现成教材内容的沿用,也包括教师对教材内容的‘重构’——处理、加工、改编乃至增删、更换”。[5]269-280

阅读教学三个层面的内容要形成良性互动循环,并形成阅读教学经验累积,就必须做到语文课程层面的阅读教学内容→语文教材层面的阅读教学内容→语文教学层面的阅读教学内容→语文课程层面的阅读教学内容从上至下逐步展开、再从下到上逐步提升的循环过程。目前阅读教学最大问题在于,起始阶段的课程层面的阅读教学内容缺失,从而以选文性的教材层面的阅读教学内容替代了课程层面的阅读教学内容;而选文性的教材层面的阅读教学内容由于缺乏课程层面的阅读教学内容的规范与引领,导致选文即课文的解读与阅读教学仁者见仁智者见智,从而又以教学层面的阅读教学内容替代了教材层面的阅读教学内容。正是在语文教学层面的阅读教学内容对教材层面的阅读教学内容、语文教材层面的阅读教学内容对课程层面的阅读教学内容的双重僭越中,阅读教学内容从来没有得到有效的建构。显然,要解决阅读教学问题,必须首先构建起语文课程层面的阅读教学内容。如果不能构建出语文课程层面的阅读教学内容,则意味着阅读教学起点知识的缺失,类似于阅读这块农田并没有播下需要的种子。没有播种,松土、灌溉、光照、施肥又能有何收获?

但是,语文课程层面的阅读教学内容的构建,我们一直存在着三个认知误区:一是构建主体认知误区。语文教学界一直流传着这种观点,学生才是课文阅读的主体,语文教师才是课文解读的主体。这一观点想提升教师与学生的主体地位,强调教师与学生的文本阅读与解读的创造性与主观能动性,这没错。但是,教师的课文解读与学生的课文阅读,如果离开了专业的文本解读与阅读知识、方法指导与训练,就将文本解读与阅读引向自由与随意,不可能形成专业的文本解读能力与阅读能力。而这个专业的指导与引导,恰恰就是语文课程层面的阅读教学内容。二是内容性质认知误区。内容性质认知误区,指错误地将课文“说什么”即思想情感作为阅读教学的主体内容,这是将阅读引向语文之外,引向思想道德教育。文本的特殊性主要不在于其“说什么”,而是“怎么说”,指向文本“怎么说”即揭示文本建构秘密的解码内容才应该是阅读教学的核心内容。三是知识类型认知误区。现代认知心理学将知识划分为陈述性知识、策略性知识与程序性知识三种类型,而能力训练所需要的知识主要是策略性知识与程序性知识,即运用策略性知识与程序性知识训练学生的能力。目前阅读教学的知识主要是思想道德知识,这是知识性质认知错误;即使偶有技能知识,也主要是陈述性知识,而不是策略性知识与程序性知识。

以解码为核心的四板块阅读教学设计,是课程层面与教材层面的阅读教学知识,在实际教学中还需要进行课堂教学的转化,即将这一课程层面与教材层面的阅读知识进行课堂教学化的再设计与再创造,具体包括学段教学转化、分堂教学转化与教学实践转化。

1.学段教学转化。学段教学转化,指根据学情将教学设计中的课程知识与教材知识合理分配至合适的学段去。本书教学设计虽源于各篇课文,但由于缺乏课程层面的文本建构秘密的知识规划,教材选文其实并没有解码层面的学段设计与安排,因此,各篇教学设计的具体内容,可以根据学情作适当学段调整。

2.分堂教学转化。分堂教学转化,指根据学情与课时将教学设计中的课程知识与教材知识进行合理的切割并分配至合适的学段与课文。各篇教学设计中的知识点,是一个相对完整的知识单元,内容量与训练量非常大,因此,不需要也不可能在一节课中全部完成。在实际教学实践中,要将其切割成较小的知识单元,并分配至不同的课文、课堂与年段,实现本教学设计的分堂教学转化。

3.教学实践转化。教学实践转化,指根据学情与教师自己的教学风格,进行适合自己教学需要的教学内容组合、增删与创造性的发挥,形成个性化的“我”的“这一节课”的具体教学设计,而不必拘泥于本书教学设计的内容与板块组合。换句话说,本书中的教学设计只是静态的知识设计,而不是真正教学实践中动态生成。

与一线教师接触的过程中,我经常发现他们有一种想当然地倾向,担心指向文本建构秘密的知识学生能不能理解,并想当然地认为孩子理解不了。这种担心能够理解。我们教师以往接触的知识形态基本上都是文本外部研究知识尤其是思想道德知识类型,他们也没有接受过这方面的系统学习与训练。这恰恰反过来证明,阅读教学领域的知识不是多了,恰恰是体系性欠缺。知识范畴及其体系是我们认知世界的方式与路径,阅读教学当然需要一套指向文本建构秘密的知识体系。王荣生指出,“在当前的语文课程改革中,人们较多地将精力集中在教学大纲级别的理念”,“但是,如果在新理念形诸文字的同时却没有填充进相应的新知识,那么理念恐怕也只能止于‘理念’”[5]250。因此,如果不能建构起一套指向揭秘的知识体系,语文教学及其阅读教学的改革也永远只能是一句口号,只能是术语的历史变迁;反过来,只要建构起一套指向揭秘的阅读知识体系,阅读教学才能真正走向学科化与专业化。

[1] 莫先武.小学经典课文新解读[M].苏州:苏州大学出版社,2015.

[2] 语文教学参考用书(一下)[M]. 第10版.南京:江苏教育出版社,2011.

[3] 语文教学参考用书(六下)[M]. 第5版.南京:江苏教育出版社,2010.

[4] 王荣生.阅读教学设计的要诀[M].北京:中国轻工业出版社,2016.

[5] 王荣生.语文科课程论基础[M].北京:教育科学出版社,2014.

[6] 莫先武.小学经典课文阅读教学设计(上册)[M].苏州:苏州大学出版社,2016.

[7] 陈平原.陈平原小说史论集[M].石家庄:河北人民出版社,1997.

(责任编辑 何旺生)

Decoding-based Four-sectionReading Teaching Design

MO Xianwu

(SchoolofHumanities,NanjingXiaozhuangUniversity,Nanjing210029,China)

The core of reading teaching should focus on how the text is narrated, whose teaching aims should reveal the code of the text construction, therefore, the main teaching content should guide and help students to decode the text construction. Decoding-based four-section reading teaching design is just to decode the formal secret of the text construction. Four sections refer to what is narrated, that is, the content and the idea and feeling analysis. How the text is narrated is to study the decoding of the text construction, the extended reading and the transfer in writing. The extended reading section is to interpret the similar texts with the skills learned. Transfer section is to apply the skills to writing practice. Decoding-based four-section reading teaching design can help to change the teaching aims from the ideological and moral education to the training of reading and writing ability so as to realize the professionalization of reading teaching.

decoding; decoding-based four-section reading teaching design; what the text is narrated

2016-12-06

江苏省教育科学十二五规划重点课题“审美读解的点、度、向:语文教材解读的理论重构”(B-b/2015/01/080),江苏高校哲学社会科学研究项目“苏教版教材(1-9年级)审美解读与阅读文本资源库建设”(2014SJD190),南京晓庄学院教改项目“创意写作视野中的《写作》翻转课堂建设”

莫先武(1975-),男,江苏盱眙人,南京晓庄学院文学院副教授,博士,主要研究方向:文艺美学与现当代文学批评,语文阅读教学与写作教学。

G623.2

A

1674-2273(2017)01-0019-08