美国经典情景喜剧跨文化传播的文本解析

——《老友记》剧作特征的另一种视角

王 冠

(合肥师范学院 文学院,安徽 合肥 230601)

美国经典情景喜剧跨文化传播的文本解析

——《老友记》剧作特征的另一种视角

王 冠

(合肥师范学院 文学院,安徽 合肥 230601)

美国情景喜剧《老友记》在中国的青年群体中引发了巨大的文化传播效应。这种文化现象的显性表征,为我们带来了研究的命题和思考的意义。实际上,这是一种跨文化传播呈现的经典样本。爱德华·霍尔的“非语言传播理论”突破了文化的“陌生人”、“边缘人”的概念,启发了跨文化传播研究的文本意识。由此,在求同存异的目标价值下,从《老友记》的剧作出发,在剧作的形态特征、内容特征和叙事特征三个层面对其跨文化传播过程的内在机制进行总体梳理,通过剧作这把钥匙打开跨文化传播的门径,探寻其规律构成。

美国;情景喜剧;《老友记》;跨文化传播

《老友记》原英文名为《Friends》,又译作《六人行》,是美国NBC电视台连续播出长达十年的一部经典的幽默情景喜剧。该剧自1994年在NBC上映以来,从未跌出过全美收视排行榜十佳之列。这部在“全美民选奖”、“艾美奖”、“金球奖”和“演员工会奖”等美国大小奖项中获奖无数的佳作,历来是各国文化传播学者们所关注的一个极其重要的电视剧研究案例。

《老友记》在中国的传播,一直没有通过电视台正式引进播出,然而地下影碟市场的繁荣却在其中扮演了重要的角色。十多年来,中国互联网的快速发展,对于《老友记》在中国的传播更是起到了推波助澜的作用,形成了一个关于传播和接受的特定场域,使得《老友记》在中国“80后、90后”的年轻人群体中保持了一种高涨的收视热情。一部美国文化圈层中的电视剧在中国的青年群体中引发了如此巨大的文化传播效应,这种文化现象的显性表征,为我们带来了研究的命题和思考的意义。实际上,这就是一种跨文化传播呈现的经典样本。在不同的文化背景之下,共通的文化要素集合在电视剧的剧作之中,不停地迁徙、扩散,并寻求到同构性的归属。《老友记》的剧作特征,是电视剧进行跨文化传播的根基和落点,也是跨文化传播行为发生的内在机制。《老友记》的传播过程,在人与人、国与国之间互通共融,在传受双方的文化链条上彼此印证,呈现出不同国别不同艺术门类所共有的文化价值体系。

系统研究跨文化传播现象的美国学者爱德华·霍尔曾经在20世纪50年代末期出版了专著《沉默的语言》,并就此形成了他著名的“非语言传播理论”。透过霍尔的很多说法,比如“文化就是人们的一种生活方式”、“文化就是传播,传播就是文化”等重要的学术观点,我们可以获得两个方面的启示:一是研究跨文化传播要着眼于不同时间和空间下文化形态间的比较分析,尤其注重对异域文化的接受度与适应度,这样才是比较可靠的研究范式,有研究的实际意义和价值;二是跨文化传播的研究要从宏观转入微观,从具体的现象和文本出发,注重互动式体验,才能打破文化的陌生感和消除对异质文化的排斥,获得一种“美美与共”意义上的文化超越。由此,在求同存异的目标价值下,本文从《老友记》的剧作出发,以其剧作的特征为抓手,在剧作的形态特征、内容特征和叙事特征三个方面对其跨文化传播过程的内在机制进行总体梳理。

一、剧作的形态特征:“小品质性”

作为一种“家庭滑稽事”的演播,情景喜剧一直是美国社会最受观众欢迎的电视剧类型,其地位无可取代。它的目标指向不图深刻,不为崇高,就是通常人们所说的为观众“找乐儿”,其受众最初云集了家庭妇女一类的角色。从英达导演的《我爱我家》开始,中国开始对这一电视剧类型进行引进并发扬光大,出现了《闲人马大姐》、《东北一家人》、《家有儿女》、《外来媳妇本地郎》、《武林外传》和《爱情公寓》等一大批热播的电视剧样本。尽管如此,中国式情景喜剧作为一种舶来品,毕竟不是中国的原生文化形态,其文化代表性并不成立。经过认真地比较研究后发现,在中国文化的当下语境,作为通俗文化代表的中国传统曲艺品类——小品,恰与美国经典情景喜剧有着特别强烈的文化关联。

首先,情景喜剧和小品都着重于语言艺术的传播。美国情景喜剧的固定场景和主要角色通常是保持不变的,其最突出的形式特色无论怎样都离不开语言。中国传媒大学苗棣教授是研究美国电视的代表人物,他在《美国电视剧》一书中对美国情景喜剧作了这样一种描述:“本质上是一种语言的艺术,它的情节展开、冲突激化和大量的幽默笑料,主要是靠人物对话来完成,因而一集剧本的主体内容就是对话。”[1] 86-87从这种描述中不难看出,情景喜剧这些肇始的规则或惯例与作为曲艺品种之一的小品有着十分类似的特性。一般说来,小品泛指较短的关于说和演的艺术,它的基本要求是语言清晰,形态自然,能够充分理解和表现出各角色的性格特征和语言特征,而其中最为代表的是喜剧小品。情景喜剧和小品的语言都要求幽默感到位,笑料充足。《老友记》热播之后,在每季每周的播出前期,受众总是充满着各式各样的心理期待,而在节目播出之后,节目又成为了受众建立普遍的日常交往的幽默内容和方式,这部电视剧里的一些“言说术语”,比如乔伊的一句“How you do in?”,钱德勒进门时的问候语“Hi!men!”都成为了《老友记》的招牌台词,钱德勒的前女友詹妮丝的怪笑和用鼻音怪声大叫的“Oh~my~God!”也是《老友记》的经典笑料之一,这些都成为了《老友记》的“粉丝”们日常表达交流的重要符码,这就相当于中国式小品的流行语,比如演员宋丹丹那一句“那是相当……”、“你太有才了”,让观众不自觉地跟随其中,会心一笑。

其次,情景喜剧和小品都着重于规定的情境。小品的规定情境是角色展开行动的依据和条件,它制约着角色行动的性质、样式和角色的心理活动,情景喜剧亦是相同。小品一般是在同一时间、空间里,在排除一两个小矛盾或障碍中表现可见的行为,而情景喜剧不过是稍多一些时空场景,再加上系列的剧集,可谓是多重的小品叙事。由潘长江和闫淑萍表演的春晚经典小品《过河》中,主要的情节表现就是农业技术员高峰过河指导病虫灾害发生的故事,因此,“河”成为了唯一的小品场景,而《老友记》中最熟悉的场景莫过于六位年轻人的“家”了。在规定的情境中,情景喜剧和小品都完成了情节的推动和故事的转换。这里需要指出的是,最早的美国情景喜剧是现场直播的,而且有现场观看的观众,演员的表演时常让场下的观众忍俊不禁,爆发出一阵阵的笑声,演员的现场表演与观众产生了强烈的互动,这种互动又影响了电视机前的观众,这与我们电视小品的演出几乎没有分别,小品演员在台上,台下的观众在观看,电视又把这一切反馈给电视机前的观众。直至现在,情景喜剧还是在用技术灌装的观众笑声。如若没有观众笑声,情景喜剧和小品在传播效应上都将逊色许多。因此,本文所指涉的情景喜剧和小品的两种文本在具体情境中有着近乎相似的逻辑意义。

再次,情景喜剧和小品都着重于塑造有“缺陷”的人物。就像中国戏剧中插科打诨的丑角行当和西方马戏表演中逗乐的滑稽小丑一样,有“缺陷”的人物往往成为情景喜剧和小品中的必备的情节调味料,不可或缺。小品中的人物大都有着明显的缺陷,《说事儿》中的宋丹丹虚荣好面子,《卖拐》中的赵本山以欺骗为乐。情景喜剧《老友记》中也塑造了一群永远长不大的年轻人,他们都没有足够的聪明劲儿,甚至重复地犯错,从不反思,只是偶尔会跳脱出自己的性格特点,为剧情的需要做一次“牺牲”。瑞秋的骄纵和任性,莫妮卡的自卑和虚荣,菲比的幻想和嘲弄,乔伊的贪吃和花心,钱德勒的敏感和犹豫,罗斯的呆板和沉闷,六个人的性格特征刚好印证了现实生活中人本身的不完美。然而,正是这些并非“高大全”式的、有“缺陷”的人物,使得情景喜剧和小品都更加适合普通百姓的市井生活。这些角色不仅没有超越现实里的观众,甚至使观众产生一些俯身而视的共鸣,他们和观众一起面对自身性格的缺陷和由此遇到的生活瓶颈,真实感和亲切感油然而生。因此,有“缺陷”的人物的塑造对于情景喜剧和小品来说,都是至关重要的。

二、剧作的内容特征:“在场的时代感”

即时性以及参与感是电视媒介的重要传播特征,电视剧艺术依附于电视媒介进行传播,对其传播效果的考察首要指标就是在场的时代感。在这方面,电视新闻节目、电视纪实节目以及综艺选秀节目都有着非常突出的表现。如前文所述,《老友记》剧作的形态特征上是一种“小品质性”,而小品之所以能获得成功是因为它贴近生活,反映老百姓的心态,很多时候一些日常用语就是取自民间生活。情景喜剧与它类的小品一样,也是极其贴近现实生活的,在情节的设计上它们都非常需要设计一个好的、妙的与生活相关的包袱来对观众造成足够的吸引力。虽然情景喜剧和小品的情节与其它影视剧相比显得较为简单,但是前两者的结构应该有趣,能表达健康积极的思想,有生活气息。因此,营造出一种受众在场的时代感对于情景喜剧的剧作来说,依然是文化传播的有效途径。

赵本山、宋丹丹通过小品《说事儿》表现了主持人崔永元身患抑郁症、禽流感和沙尘暴等内容,通过小品《策划》中也表现了名人博客、狗仔队等内容,这些都有力地激发了观众的观看兴趣。情景喜剧在剧情上还不止于此,它通过对现实生活近距离地、充分地摄入,来唤起不同年龄层别并有着相似经历和体验的人的共鸣。同时,这种摄入使得情景喜剧的现在时空与过去时空以及将来时空发生交错,突破了情景喜剧固定的“框”,产生“位移”的戏剧化效果。同步化、共时性地对时代文化进程予以摄入与情景喜剧的创作发展相互依赖,共生成长,以至于我们可以得出这样的结论:情景喜剧的外在修辞不重要,活色生香的内容才是关键,而对于《老友记》来说,的确以内容为王。

其一,在受众方面,它摄入了青年群体以及非青年群体等多个年龄层次的专属生活。该剧由于贴近年轻人的实际生活状态从而受到年轻人的热捧,据美国劳工局估计,“由于美国有20%的大学毕业生在那个时期所找到的工作并不需要文凭,于是这部连续剧中这些受过较多教育却找不到合适工作的人物的言论在二十多岁的观众群里产生了巨大共鸣”[2]。这也就很好地解释了《老友记》在中国同样也受到年轻人欢迎的重要原因,用年轻人的生活包裹上喜剧的外衣,对年轻人来说本身就是一颗充满诱惑力的糖果。在中国语境下,美剧单集的短小精炼、叠趣横生以及超长的十个季剧情,也在电脑硬盘中死死抓住年轻人的眼球,甚至有部分年轻人为了学到正宗的美式英语的口语及听力而坚持重复追剧。另外,对于非青年群体,比如三四十岁、已成家立业的观众,《老友记》很好地唤醒了他们对于逝去的美好单身生活的追忆,让他们从生活的重重压力中能有片刻的放松和解脱;而对于四五十岁甚至更大年龄的人来说,关注剧中与他们自己孩子相仿佛年龄的角色就是在了解和进入他们自己叛逆孩子的生活,并能从下一代身上看到自己的影子和做派,从而产生极大的共鸣。

其二,在美国情景喜剧中,“在场的时代感”还体现为剧里剧外的文本互摄和文化指证。《老友记》中乔伊在剧中剧《我们的生活》中扮演的医生引起了许多人对美国60年代热播肥皂剧的回忆,乔伊另外在商场扮演的牛仔也迎合了喜欢观看西部片人的口味。美国女明星波姬·小斯曾经在剧中客串了一个疯狂的近乎于变态的女“粉丝”,特别地崇拜乔伊所扮演的这个医生的角色,其实这也是对美国情景喜剧发展黄金期中观众过分投入现象的一种影射。仅仅这一个演员乔伊,就为本剧引发了众多情节上的文化效应,编创者在这方面是下了很多心思的。在中国内地近年的情景喜剧中,《东北一家人》和《武林外传》在这方面有所取法,前者侧重于以家庭生活反映社会生活,后者侧重于用古装的形式和无厘头风格来撷取当下的社会现象,而在广东地区有着超高收视率的情景喜剧《外来媳妇本地郎》对区域性质的社会突发事件也有着较多的笔墨彰显。

其三,优质电视剧中的“在场的时代感”,一定是受众打破了被动接受的心理状态,他们主动关注并积极参与到剧情的设计中。由于美剧特定的拍摄模式(一年一季,每年只拍一季),使观众对人物情感命运有了更多主动的摄入。《老友记》中,原本只有罗斯与瑞秋的感情线是编剧最早设定的主线,然而在观众一再地强烈地要求之下,编剧不得不把钱德勒和莫妮卡的感情发展也植入情节之中了。不仅如此,《老友记》十年盛况空前的播出,导致对其传播与观看的本身俨然具备了电视文艺的“程式化”色彩,更是一种流行文化的集中体现。这部剧的播出与收看记录确认,其收视过程已演变成为特定人群在特定时间内统一观看的行动,每周四晚间,有超过60个国家和地区近6000万观众坐在电视前,期待那首熟悉的“I will be there for you”的旋律奏响,这就类似于我们每年在观看春节晚会时对歌曲《难忘今宵》以及赵本山、宋丹丹等人小品节目的期待。“作为一种文化形态,影视的独特魅力在于其功能的丰富复杂性与影响的多元广泛性。”[3]这种“丰富复杂性”与“多元广泛性”在《老友记》的播出中体现得淋漓尽致,呈现出一种浅表性流行文化的内容意味。十年一梦,看《老友记》已经成为不少人的一种收视习惯,这种收视期待甚至已经成为美国人及其他国家地区人们日常的生活内容或生活状态。

其四,“在场的时代感”还体现在“性”禁忌的突破上。相比较中国的情景喜剧,《老友记》的搞笑与幽默“性”口开河,存在着很多“情色”成分。其实,在早年的美国电视剧中,一贯秉承的是保守、静态的原则,就连“Virgin”(处女)这样的词都不允许出现在电视剧中。随着美国经济社会的发展,商业思维使文化思维出现了偏转,特别是经历了性解放运动之后,美国情景喜剧彻底放弃了粉饰、逃避的立场,直面现实,风格上也就口无遮拦了。《老友记》的“涉黄”,是语言上的表层风格,也是剧情的内在话题,故事的起承转合和结构也依赖于此。因此,中国内地曾多次想将《老友记》的版本引进播出,但是因为这些“涉黄”成分与剧情的联系过于紧密而不好处理,皆胎死腹中。但是,恰恰是这样一种禁忌,反而促成了该剧的地下流行。仅仅是一部情景喜剧,一种作为娱乐的文化,却像文革年间的“手抄本”小说一样,打上了流行的文化标签,引得年轻人一时趋之若鹜。

三、剧作的叙事特征:蒙太奇剪辑

美式情景喜剧在情节安排上是非常有特点的,比如它们开放式的结尾和交错的时空结构等等。综合看来,在粗线条的时间脉络基础上,《老友记》剧作的影像呈现暗藏着独特的蒙太奇剪辑技法。东西方的文化虽然存在根本性的差异,但是在人类讲述故事的方式上,仍然有着共同的接受特征。通过受众的视角,剧作在故事的叙述方式、叙述规则和叙述视角等层面进行技术化的设置,在中外的跨文化传播实践中依然被证明有效。《老友记》剧作的叙事特征,主要有两大蒙太奇剪辑技法:复线叙事的运用和先行事件的挖掘。

(一)复线叙事的运用

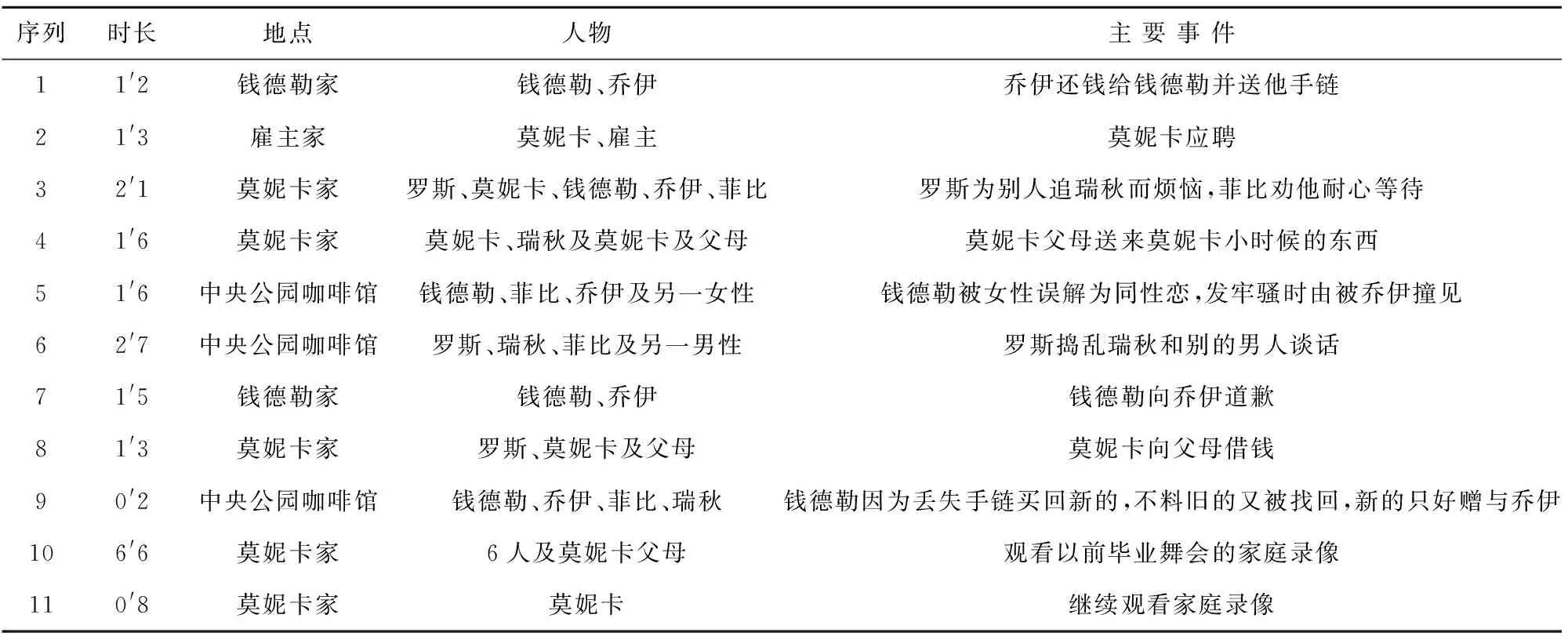

我们以第二季的第十四集《家庭录像》(《The Prom Video》)为例,来做一个具体的文本分析(场景段落见表1)。

表1

在经历了第一季的误会、伤害等负面因素之后,编剧在这一集里所要集中设置的就是罗斯和瑞秋第一次决定真正在一起这条主线。按照常理,这一集一开始就应该以罗斯和瑞秋作为中心事件中的中心人物展开叙事,可是剧情恰恰不是,取而代之的是对钱德勒和乔伊兄弟之情的表现,即乔伊还钱给钱德勒并送他礼物——一条手链(从开始至1′2,见上表),经过片头曲之后,是莫妮卡应聘新工作的面试,接下来才涉及到人物罗斯及他的感情线的进展。整集之中,有这么几个主要的事件,涉及了六人中的五人,分别是罗斯和瑞秋的感情发展、钱德勒和乔伊兄弟之情以及莫妮卡的应聘,只有菲比没有什么新的动作,仅仅起到穿插人物的作用。前面说到,广大的受众对于罗斯和瑞秋的情感命运已经产生了强烈的心理期待,编剧在这里必然要为罗斯和瑞秋的发展做出一个交代,但是这个交代不能太直接也不能太顺利。编剧假借手链的误会,首先描绘出一段钱德勒和乔伊兄弟之情,这至少有以下三个方面的作用:一是将兄弟情作为副线描述,不仅不会影响主要的感情线,反而陪衬了感情线,使主线不单调不突兀,是主线的预演与缓冲;二是这一段为全集增添了很多笑料,使得全集更加引人入胜;三是为后面两集乔伊从钱德勒家中搬出再搬回作剧情上的铺垫,莫妮卡的应聘也具有这些功能。根据表中的统计,这些非主线的副线叙事一共占到了全集的三分之一左右,正是有了它们的存在,全集剧情才显得更加丰富饱满。这种绿叶(副线)对红花(主线)的别样烘托,颇有一种欲说还休、犹抱琵琶半遮面的艺术效果,他们延宕了主人公的情感发展。这与50年代美国比较成熟的情景喜剧《我爱露茜》相比,就有了很大的不同,“《我爱露茜》在每一集中都用单线索讲一个相当完整的故事”[1]84。另外,在全集第六个部分,罗斯的嫉妒心实在忍受不了别的男人对瑞秋的搭讪,就上前捣乱瑞秋和别的男人谈话,罗斯进而向瑞秋表明自己的心迹,但却遭到瑞秋的严词拒绝,观众的心这时本已悬至嗓子眼,原以为两位主人公的好戏开始了,结果又被编剧吊了胃口,留下了悬念,全集剧情做到了“戏足而又不失趣味”。在潘长江的小品《过河》中,我们也看到了类似的桥段,男女主人公的真正相见也经历了一番曲折的复线叙事过程。相比较而言,曾经热播的《东北一家人》中,主人公牛小伟与对象定亲的那一集,剧情只集中在了对象母亲花姥姥对牛小伟的认可上,便显得主线的描写单一了,戏份没有做足、做够。《老友记》剧情的铺垫之足之长,非常罕见,在1994年9 月22日开播的第1季第1集中,罗斯一出场就是一副非常丧气的样子,他的妻子卡罗搬出去跟另一个女人同居了。乔伊劝罗斯趁着单身去看脱衣舞,罗斯说:“我不愿意单身,我只想再结一次婚。”话音未落,穿着婚纱的瑞秋就冲进中央公园咖啡馆。这就是《老友记》的铺垫,而我们国内的情景喜剧在剧作上与此相比还存在一定差距。

(二)先行事件的挖掘

这里还是以第二季的第十四集《家庭录像》(《The Prom Video》)为例,前面提到,在全集第六个部分,罗斯搅局谈话后进而向瑞秋表明自己,却遭到瑞秋的严词拒绝。为了使事件逆转并达到期待的要求,编剧有必要借助先行事件。剧中的这个先行事件就是莫妮卡父母因为自家房间调整需要一间健身房而腾出了莫妮卡的房间,于是他们把莫妮卡留在房间的小时候的东西打了包给送了过来,这其中包括了那盘录像带,即莫妮卡他们去参加毕业舞会前在家里拍摄的。这盘录像带记录了从青少年时代就暗恋瑞秋的罗斯打消了自己的顾虑和害羞,决定陪同没有舞伴的瑞秋去参加毕业舞会的经过。在这集的第十个部分,大家一起观看这盘以前的家庭录像带,瑞秋看到这个录像时,终于又再次被打动,禁不住走到罗斯面前与之接吻。“激励事件首先要打破主人公的生活平衡,然后在他心中激起平衡的欲望。”[4]225看到这里,瑞秋的行为也真正触动了观众。家庭录像带这个情节既是个激励事件也是一个先行事件(作为这一集的主题名称,可见它的重要性),“一个故事的设计并不一定要以其第一个重大事件作为起点,但是,在你创造你的宇宙的过程中,到达某一点时,你将会面临这样的问题;我怎样才能将我的故事化为行动?这一重大事件应该置于何处?”[4]221《老友记》通过这个事件予以了解答,人物在此后各自所展现出一定的状态和做出一定的反应,并使全剧达到所要达到的最终结局。对先行事件的充分挖掘和利用源自编剧对他笔下人物的熟知程度,根据人物的欲望和诉求以及由此造成的潜意识动机才能进行剧情设计。我们看到,剧中的瑞秋是千金大小姐,有时粗心有时也倔强,但就是禁不住这点小感动,这种设计非常自然。在一定程度上说,先行事件对于剧情的推动其实是在维持着情景喜剧的某种固定模式。这种模式就是,一开始的风平浪静,被某个事件打破,最终获得比较愉快的结局,罗斯和瑞秋的故事在这一集中就经历了有点戏——没戏——有戏这样大致的过程。相比较国内类似的情景喜剧,不管是高晓松兼做制片人的《醋溜族》也好,还是英达的《临时家庭》也好,都比较缺乏对先行事件的充分挖掘和利用,反倒是曾经热播的《武林外传》具有这方面的潜质,留下了组建客栈之前许多先行事件的伏笔,但在运用的程度上还远远不及《老友记》。我认为,在情景喜剧的创作方面,国产剧与美剧的真正差别在于对剧作的掌控能力上,就像在有效地挖掘和利用先行事件上,中国编剧对戏的把握能力偏弱,对过去和未来时空的拓展不够,甚至没有这方面的意识。《老友记》的故事是环环相扣的,大的问题(罗斯和瑞秋的牵手)的解决,需要由先行事件(次一级的问题)来解决——莫妮卡父母送来莫妮卡小时候的东西,故事就这样曲折地发展下去。先行事件的设计与安排在带领观众进入规定情境的过程中发挥了至关重要的作用,不断为当下情节的发展推波助澜并最终完成它。

四、结语

从口口相传的人际传播,到印刷时代乃至电子时代的大众传播,媒介的裂变以及传播形态的纵深化发展日益显著,文化的融合与跨越在不同层面不同领域不同样态中不断发生、衍变。伴随着世界经济一体化的脉搏,文化全球化也渐次蔓延开来。这其中,电视媒介在人类的文化生活中扮演了至关重要的作用,是人类跨文化传播的革命性节点。电视剧是电视媒介的主要传播内容之一,既是生活之窗,又是文化之窗。尽管国内外的很多学者一再强调文化的个体性意义和绝对性的文化差异,但是文化的交流与互通却在人类的历史上有着久远的存在,并且还将一直深入存在下去。爱德华·霍尔的“非语言传播理论”突破了文化的“陌生人”、“边缘人”的概念,启发了跨文化传播研究的文本意识。对于活力尽显的美国经典情景喜剧来说,恰恰应和了半个世纪前的理论跨越,而从剧作特征的角度进行研究的伸发也指认了“文化是一种互动性的存在……只有回到‘互惠性理解’,即建立在对话与合作中的理解,才能超越文化偏向……形成建构跨文化传播关系的可能性。”[5]跨文化传播的问题和现象其实是比较复杂的,涉及其背后的文化、政治、经济和社会其它的多个层面,电视剧的剧作只是其中的一把钥匙,打开了一扇大门,呈现了一种路径,显露了一方天地。在一种求同存异的可能性意义之下,在人类共同的社会和生活经验观照之下,在生存文化和文化生存的辩证传续之下,我们从美国经典情景喜剧跨文化传播的实践中,可以窥见艺术与传播的比翼齐飞,更可以探寻文化与传播的连理同构。

[1] 苗棣.美国电视剧[M].北京:北京广播学院出版社,1999.

[2] 朱步冲,等.永远的《老友记》:一部电视剧 一个时代[EB/OL].http://ent.cctv.com/20070201/105109.shtml.

[3] 胡智锋,等. 中国影视文化创意产业的三大问题[J].《现代传播》,2010,(6).

[4] 罗伯特·麦基.故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].周铁东,译.北京:中国电影出版社,2001.

[5] 单波.跨文化传播的基本理论命题[J].《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2011,(1).

(责任编辑 何旺生)

Textual Interpretation of Cross-cultural Communication of American Classical Sitcoms

WANG Guang

(SchoolofHumanities,HefeiNormalUniversity,Hefei230601,China)

American sitcom Friends has produced a great effect of cultural communication among Chinese young people. The explicit representation of this phenomenon also is of significance in research proposition and thinking. Edward Hall's nonverbal communication theory breaks through the concept of Strangers and Outsides, which gives rise to the textual awareness of cross-cultural communication research. Therefore, this essay makes a comprehensive analysis of its internal mechanism of the cross-cultural communication process from the morphological feature, content feature and narrative feature, and explores the rule of its formation and the path to cross-cultural communication by means of the play.

America; sitcom; Friends; cross-cultural communication

2016-11-09

安徽省哲学社会科学规划青年项目“徽文化的影像传播研究——以徽商题材电视剧为例”(AHSKQ2015D84)

王冠(1979-),男,安徽合肥人,合肥师范学院文学院讲师,中国传媒大学博士研究生,主要研究方向:影视传播、媒介文化。

J975.2

A

1674-2273(2017)01-0114-06