中国文化在西方音乐艺术中的接受研究

燕 杨

(安徽师范大学 音乐学院,安徽 芜湖 241000)

中国文化在西方音乐艺术中的接受研究

燕 杨

(安徽师范大学 音乐学院,安徽 芜湖 241000)

西方音乐艺术在其发展过程中,既有对中国音乐元素的接受,融汇中国乐器的演奏技法、中国音乐节奏、中国式曲调等,也有对中国文化的吸收和接受,对中国哲学思维的接受,对中国文学的接受与融合。这对当代音乐吸收借鉴西方音乐元素提供了路径参照。

西方音乐;中国文化;接受;融合

目前,西方的音乐理论在世界的音乐界占有主导地位,其艺术表现的审美性和哲学性也几乎代表着音乐艺术的最高层面。其表现形式基本包括交响乐、室内乐、歌剧、音乐剧以及音乐性很强的舞剧等等,每种表现形式都有其严谨的创作模式和近乎固化的表现理念。比如,西方的交响乐具有丰满的音色、复杂的艺术表现力、严谨的作曲理论、高超的演奏技法以及磅礴的声响气势。当然,东方文化中的中国音乐文化也在某种程度上吸引了西方音乐家关注的目光。东西方音乐文化虽各有不同,但完全可以通过相互学习进而达到“中西合璧”的效果[1]。本文对中西方音乐尽可能不作主观臆断,只从客观的角度探究西方音乐艺术对中国文化的接受与融合,分析其中所蕴含的中国文化精神。

一、西方音乐艺术发展的历史分期

西方音乐经历了近三千年的历史,中世纪末期才逐渐形成独立的器乐曲形式。我们一般可以将其发展历程划分为如下几个时期:中世纪时期、文艺复兴时期、巴罗克时期、古典时期、浪漫主义时期、印象主义潮流时期、现代音乐时期。

中世纪,基督教音乐盛行,宗教音乐占绝对的统治地位,其音乐形式从简单到复杂、从低级到高级,似乎始终与宗教音乐的兴衰紧密相联。格里高利圣咏便是从希腊和希伯莱音乐而来,它只有单一的旋律线,没有复杂的和声与复调对位,它自由流动的声乐旋律精妙地配合了拉丁文歌词的抑扬顿挫。在随后的罗曼风格时期,复调音乐作为最重要的音乐风格出现了,因为其拓展了音乐的表现深度而影响着当时的音乐审美。

文艺复兴时期,是继文学、美术等文艺形式变革之后,音乐也相继进入了“复兴”时期。随着宫廷势力的影响,世俗音乐迅速兴起和发展,并越来越占有更加重要的地位。这一时期,音乐作品对于人的内心世界以及自然美的描写变得十分突出,以此形成了全新的音乐风格,并产生了众多的器乐体裁和歌剧形式。作品中器乐的独立性越来越强,古提琴、小号、管风琴等乐器活跃在音乐舞台。在这个演变过程中,音乐所反映的内容,从只专注于教会生活、对神敬拜等功能,发展到反映具体的人性情感与心理形态,其音乐表现也从对外部世界的描绘与刻画,逐渐演变到注重挖掘、再现人类内心情感世界。文艺复兴后,西方音乐艺术进入了大变革、大转折时期。

随后的巴洛克时期,之所以称之为巴洛克,是由于此时期音乐表达的技术及方式有一定程度的共性。这一称谓,是巴洛克末期评论家们在评论此时期的音乐时使用的,而且一般含有贬意,指粗陋、奇异、夸张的音乐。在他们看来,巴洛克音乐过于夸饰而不够规范。巴洛克后期,音乐家们便趋于将音乐语言简化和规范化。

古典主义时期是以四位维也纳乐派的音乐大师海顿、莫扎特、贝多芬和舒伯特的艺术成就为核心的,他们的艺术是在伟大的音乐实践和发现的时代中成熟的。古典主义时期的艺术家力图理智地观察生活,并完整地呈现它们。古典主义音乐追求条理、平衡和宁静。此时期的西方音乐达到一个顶峰,无论是优秀作品的诞生、艺术表现形式的丰富性,还是作曲技法的成熟、审美哲学的透彻,甚至乐器的制作和改良,都得到了前所未有的发展。

浪漫主义产生于法国大革命以后,支配着十九世纪的艺术。早期浪漫乐派的代表人物中,舒柏特的艺术歌曲广为流传,肖邦、舒曼和李斯特把钢琴音乐推向了新的高峰;柏辽兹、李斯特开创了标题音乐的先河,法国的比才、意大利的威尔第和普契尼、德国的瓦格纳推动了歌剧的繁荣……。浪漫乐派的艺术家力求在完美的形式中表达一种特定的感情,他们善于标新立异、渴求如醉如痴的狂喜狂悲心境,更善于从个人情感的角度去观察世界,具有强烈的主观色彩。

印象主义音乐是受象征主义文学和印象主义绘画的影响而出现的音乐流派,对20世纪音乐发展有着重要影响。印象主义音乐力求摆脱浪漫主义的主观情感现,追求作品和声化的新风格。大量采用全音阶、教会调式及平行和弦、不和谐的和弦,造成调性的游离,旋律也趋向片断和零散化。其在配器上力图精致纤细,注重音乐的明暗层次和浓淡色彩等等,把情绪和气氛看得比乐曲本身的结构更重要。印象主义的音乐抛弃了过去的华丽、庄重和严肃,以脆弱、装饰性的听觉美、刺激感官的音色以及典雅精致的声音之美而独树一帜。

随后社会的进步和发展,后续的先锋派作曲家们完全抛弃了传统的音乐审美,追求艺术表现的绝对自由。这是音乐史上的现代音乐时期。他们抛弃传统的音乐形式和体系、摒弃理论和声色彩,就连整个旋律的概念都完全改变。这就是多元化社会形成的现代派作曲家音乐风格的主旨。

二、西方音乐艺术对中国音乐元素的接受

在西方音乐发展历程中,渗透华夏文化精神的中国音乐及其表现形式不仅没有被西方音乐家排斥,相反地,还在西方音乐中得到很好的接受和演绎,丰富了西方音乐的创作,为西方音乐的发展增添了更多色彩。比如,18世纪的意大利芭蕾舞剧《中国孤儿》就是直接取材元杂剧《赵氏孤儿》,在情节和服饰上稍作修改,彰显了异域风情;再如,格鲁克根据梅塔斯西奥的脚本创作的独幕歌剧《中国人》,其序曲及最后一段“中国舞曲”充分运用极具中国元素的钟、三角铁以及其它一些色彩性的打击乐器,凸显了“中国风味”。到了20世纪,西方音乐中的中国神话传说故事更彰显了中国文化精神在西方的接受和融合。

(一)西方音乐中对中国乐器演奏技法的融汇

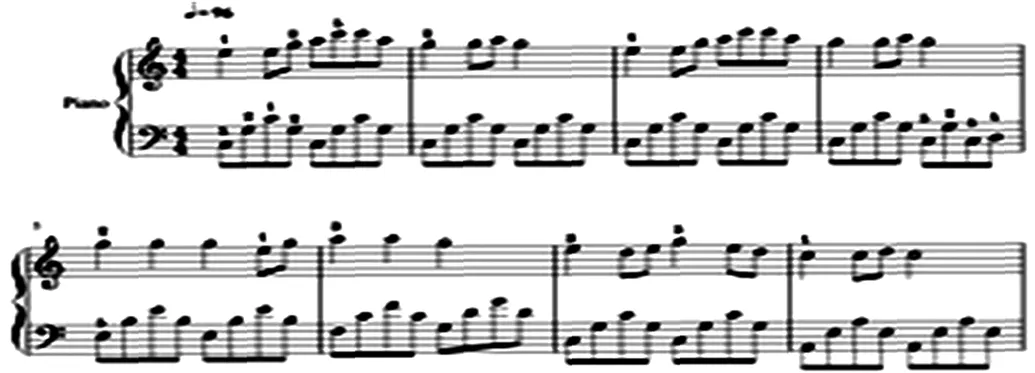

钢琴音乐,占西方音乐的半壁江山,其中不难发现众多中国元素,最早的例证是古钢琴曲《中国风格的装饰》。表面上看,这首曲子除了标题之外,与中国之间没有实质性的联系,但实际上,作品运用了大量饱含中国音乐风格的装饰音,这些装饰音很多都是中国民族乐器演奏技法所独有的。谱例1中大量的前倚音、波音、颤音等等,原本都不是键盘乐器的基本演奏技法,作品通过技法模拟,拉近了与中国音乐文化的距离。

谱例1 古钢琴曲《中国风格的装饰》(开头1~6小节)

19世纪,中国元素在西方钢琴音乐作品中之所以没有在当时以及后来产生比较大的影响,主要是因为部分作品的艺术生命力不够长。即使这样,在当时依旧有很多的西方音乐家对中国的元素有所吸收和应用。20世纪,不仅有更多的中国元素出现在西方钢琴音乐作品中,更有很多论著都阐述了中国元素对西方音乐创作的深远影响。西方音乐创作人吸收中国文化,在某种程度上是跨文化意识的体现,作品以何种方式呈现也在一定程度上反映了他们对中国音乐与文化的理解。与此相对的例子是,我国著名钢琴演奏家郎朗在演奏《牧童短笛》时,就在该乐曲的第一段和第三段,采用了复调的表现形式和演奏手法,让整个演奏充满了浓厚的民间音乐因素。郎朗也对声部进行了单旋律线条的深化处理,通过慢触键与钢琴踏板的共同,将钢琴的声线表现出来,从而呈现了一个独具匠心的音乐现场。不仅体现了西方乐器的技巧性,也使中国民族音乐艺术和审美文化得到充分展现,实现了中西音乐弹奏技巧的融合。

(二)西方音乐艺术对中国式音乐节奏的融汇

英国的作曲家曾经说过,对于东方音乐而言,节奏与旋律是最基本的特征。总体上来说,中国式的音乐节奏较为平稳,西方音乐的节奏较为丰富多变。虽然不少西方音乐作品应用了中国元素,但是纵观整个西方音乐的创作现状来看,应用中国音乐节奏进行创作的案例还是相对较少的。斯特拉夫斯基《中国进行曲》中的三次五声音阶旋律是钢琴主奏的作品中最具有中国音乐风格的作品。之所以会出现这种现状,最主要的原因还是西方音乐创作者对中国主调音乐的旋法和音乐风格比较感兴趣。

中国戏曲的音乐节奏对西方音乐有着较大的影响。阿隆·阿甫夏洛穆夫曾经根据京剧舞戏的节奏特点创作出《弓箭舞》与《钟馗舞》,阿拉波夫的《自由的中国》第三乐章《龙狮舞》对中国戏曲节奏进行了有效的融合,齐尔品《仙女与农夫》利用钢琴模仿中国戏曲中闹场锣鼓的节奏,从而形成一种锣鼓般的音效。

(三)西方音乐艺术对中国式曲调的融合

中国耳熟能详的民歌《茉莉花》,主要流传于中国江南,该地区的音乐最主要的特点就是舒缓柔美,曲调更加细密流动。可以说,一首《茉莉花》充分彰显了我国长江中下游地区的人文风貌,被伟大的俄罗斯作曲家阿连斯基应用在练习曲中。阿连斯基大胆地以复杂、庞大的回旋曲式对仅有14小节的中国民歌进行再度创作,作品开头部分主要应用了西方大小调和声,左手主要为主旋律的声部,采用均匀的八分音符。右手采用密集的八分音符三连音,因而速度较快,旋律起伏比较大。针对主题旋律而言,主和弦应用的比较普遍。整个段落采用的都是第一和弦,主题旋律稍作改变,右手在颤音上结尾,具有很强的结束感,不仅点题,而且首尾呼应。

谱例2 《茉莉花》

随着东、西方音乐文化的不断融合,越来越多的西方作曲家开始深入研究东方音乐元素,中国古老的民歌音调以及五声音阶都成为西方作曲家进行音乐创作和创新的法宝。比如,普契尼创作的歌剧《图兰朵特》《蝴蝶夫人》都是以中国故事为创作题材的。“歌剧《图兰朵特》在创作的过程中应用了中国民歌《茉莉花》以及《妈妈娘好糊涂》的曲调,《蝴蝶夫人》则是借用了具东方色彩的五声音阶”[2]。齐尔品的作品中也有对中国传统民歌小调的具体应用,比如其《五声音阶钢琴教本》的第三部分采用了河北民歌《探亲家》的12首短小乐曲,作品前面四个小节的旋律和河北民歌《探亲家》的开篇旋律大体上是一致的,也给欣赏者带来耳目一新的听觉美。

三、西方音乐艺术中的中国文化的接受

(一)西方音乐艺术对中国哲学思维的接受

1.老庄哲学

20世纪50年代后期,西方“偶然音乐”流派开始流行。这种流派也被称为概率音乐,是指作曲家在创作或演出时故意不对其演奏作品中的各个环节加以控制,而是通过简单的对骰子进行投掷来选择音乐作品演奏的整体环节和细致布局。这种音乐流派认为,以前对于音乐作品强有力的控制是人类理性主义的极端表现,偶然音乐则是对极端理性主义的反正,凸显出非理性主义色彩。

约翰.凯奇是偶然音乐学派的代表人物,被称之为“音乐哲学家”。他的音乐受到了中国哲学思想的启发。约翰·凯奇早年就在哥伦比亚大学研究过东方哲学,并且跟随日本佛教学者学习过佛教的禅宗思想,之后又研究过中国的《易经》。约翰·凯奇认为,音乐创作离不开创作者自身的个体经历和情感体验,但音乐的最终目的是使音乐的每个环节都脱离个人的经验以及记忆,只有离开艺术的音乐才能称得上是独立的音乐。约翰·凯奇的音乐思想与老庄的“自然无为”的思想是不谋而合的,可以说,中国老庄哲学对他的音乐创作起了一定的推动作用。也正是深受“自然无为”思想的影响,使得约翰·凯奇创作出了众多的偶然音乐作品。比如,他借用《易经》中的卜算方法来对音乐材料进行甄选和确定,其音乐图表的组织原则也主要应用了“八八相重,成六十四卦”的方法,其对音乐整体结构的宏观布局主要应用了《易经》中的阴阳理论等等。由此可见中国哲学文化对于西方音乐创作的影响之深、之广、之远。

(二)西方音乐艺术对中国文学的接受与融合

中国文学作为中国传统文化的重要组成部分,对西方作曲家也产生了一定的影响,尤其是中国文学中的诗词对西方音乐创作者的影响。西方很多的音乐模式都与与中国诗歌有着密切的联系,比如,肖邦的《G小调夜曲》中部与我国的汉魏乐府诗有着最为密切的联系;贝多芬《E小调钢琴奏鸣曲》第一乐章开头的主题与苏轼的《如梦令》有着一定的联系;《E小调钢琴奏鸣曲》的整体速度是属于快速度的,其主题主要在于歌颂和憧憬远景,而苏轼的《如梦令》也以自然淡雅的描写体现了对当时生活的诉说和对未来生活的憧憬。

被誉为“浪漫派的最后一位作曲大师”的马勒,创作出了声名远扬的六个乐章的交响声乐套曲《大地之歌》,作品就是融汇我国的杰出诗人李白等人的七首唐诗创作出的。第一章中,作者就巧妙地借鉴李白的诗句来抒发自身的情感,虽然对李白诗句的理解还不够透彻,但应用中并没有令人突兀的感觉,反而给人一种听觉的新鲜感。正是因为中国元素的应用,使得《大地之歌》给人一种超乎国界的心理感悟。“马勒既然能够在作品中渗透中国优秀的文化元素,不难看出其对中国文化是有一定的理解与体会的。”[3]

在西方,融汇中国古诗词的文化元素进行音乐创作的,当然不止马勒一个人。表现主义音乐和十二音技法的后继者——勋伯格的学生韦伯恩也擅长借用中国的古诗词来进行音乐创作。他的早期作品就是吸收李白的《静夜思》与《春夜洛城闻笛》的意境来进行创作的。“音乐作为一种文化,没有国界之分同样也没有是非优劣之分,那种全盘西化以及全盘东化的思想是危险的,是不利于世界文化的发展的。因而必须要坚决的摒弃这种不科学、不可理的思想观念”[4]。

四、结语

音乐是无国界。无论是西方融入东方,还是东方融入西方,都是值得鼓励与支持的。这不仅是对音乐创作者的一种激励,也是对世界文化的一种传承与丰富。我们能够在西方音乐文化中寻找到很多东方文化元素,同样,在东方音乐的创作中我们依旧可以借鉴西方传统作曲技法,甚至传统的西方哲学思辨。世界文化的发展本身就是相互融合的过程中,不管是东方音乐还是西方音乐都离不开彼此的相互借鉴与吸收。中国音乐在发展的过程中不要担心传统内涵的丢失,优秀的东西是永远不会消逝的,只会在发展的过程中更加坚固与顽强,中国文化以及中国文化的内涵与精神在西方音乐艺术中的渗透就是最好的佐证。

[1] “2013年度中国音乐艺术发展研究报告”课题组. 2013年度中国音乐艺术发展研究报告[J]. 中国音乐学,2014,(2).

[2] 康瑞军,罗俊峰.古代音乐表演实践的生成-变迁机制——唐宋宫廷音乐文化转型的制度分析[J].黄钟(《武汉音乐学院学报》),2011,(3).

[3] 全国艺术科学“十一五”研究状况及“十二五”发展趋势调研报告(二)[J].艺术百家,2010,(6).

[4] 孙国忠.尊重学术传统 再思研究路径——就“中国视野的西方音乐研究”之相关问题答叶松荣教授[J].音乐研究,2014,(3).

(责任编辑 何旺生)

Research on Acceptance of Chinese Culture in Western Musical Arts

YAN Yang

(SchoolofMusic,AnhuiNormalUniversity,Wuhu241000,China)

In the development process, Western music both accept Chinese musical elements by integrating the playing techniques of Chinese musical instruments, Chinese musical rhythm, Chinese musical tunes and it also absorbs and accept the Chinese culture, Chinese philosophical thinking, and Chinese literature, which provides the path reference for the modern Chinese music to absorb the Western musical elements.

the Western music; Chinese culture; acceptance; integration

2016-11-21

燕杨(1985-),男,安徽芜湖人,安徽师范大学音乐学院讲师,硕士。

J60-05

A

1674-2273(2017)01-0124-04