电视民生新闻中弱势群体的利益表达

——以安徽经视《帮女郎帮你忙》为例

马欣欣,姜 楠

(安徽大学 新闻传播学院 ,安徽 合肥 230601)

电视民生新闻中弱势群体的利益表达

——以安徽经视《帮女郎帮你忙》为例

马欣欣,姜 楠

(安徽大学 新闻传播学院 ,安徽 合肥 230601)

电视民生新闻的出现,为弱势群体打开了权益表达的窗口,维护了底层阶级的媒介话语权。“帮忙类”电视栏目作为民生新闻的一种形式,以其主动介入、服务性强、维权见效快等特点,成为沟通和连结弱势群体和政府部门的桥梁。面对构建弱势群体利益表达空间过程中存在的问题,我国电视民生新闻应当承担责任,积极改进,与各界一同促进社会走向公平公正。

电视民生新闻;弱势群体话语权;利益表达

电视媒体目前作为大众媒介中影响范围较广的主流媒介之一,对于不同群体尤其是弱势群体的话语表达和利益诉求担负着重要的责任。弱势群体因为社会、经济地位相对边缘化,在电视媒介话语体系中也表现地较为“弱势”。如何通过声音、文字和画面等电视元素为弱势群体勾勒出真实的话语场景,与之建立良好的报道关系,实现其利益表达,是我国电视民生新闻节目要一直努力探索的问题。

一、电视民生新闻和弱势群体的相关概念

国家广电总局在 2003 年第 123 期《收听收看》中首先提出:“民生新闻就是主要从群众的日常生活中采制而来的新闻,它在内容上锁定人民群众的生存状况和生存空间,关注群众的冷暖痛痒、喜怒哀乐,它在形式上充分地利用先进的传播手段,加强新闻的时效性和互动性,拉近电视新闻与普通观众之间的距离。民生新闻的核心其实就是‘平民视角、民生内容、民本取向’。”

(一)电视民生新闻的发展历程

1.电视民生新闻的产生

民生新闻的产生最初发端于报纸,1995年1月,《中国青年报》上的“冰点”栏目的创办,一度成为民生新闻的典范。然而,民生新闻的繁荣却是和电视紧密相关。

在早期国内电视节目当中,普通民众并非荧幕中的主角,当时的电视节目一直是精英阶层展示自我的舞台。直到1993年央视《东方时空》开播后,镜头开始面向普通百姓。“讲述老百姓自己的故事”这一旗号使得《东方时空》成为电视民生新闻的雏形。

20世纪初,随着中国社会城市化进程的加快,不同阶层、群体之间的利益碰撞,越来越多的新型社会矛盾日益凸显。广大市民阶层开始争夺自身的话语权,迫切表达自身的利益诉求,“民生”和大众传播媒介的结合势在必行。在这样的社会背景下,电视民生新闻应运而生。

2.电视民生新闻的发展

2002年,江苏电视台城市频道推出的《南京零距离》,开创了民生电视新闻节目之先河。该节目既包括社会新闻、时政新闻,也有舆论监督和生活资讯,同时“民生新闻”的口号,贴近百姓、服务民众的特性使其广受欢迎和好评。《南京零距离》的成功吸引了国内其他电视台纷纷效仿,一时间全国类似的电视民生新闻遍地开花。诸如南京电视台《直播南京》《绝对现场》、辽宁电视台《新北方》、北京电视台《第七日》、安徽卫视《第一时间》等等,众多节目形成了国内电视“民生新闻”的浪潮。

之后,以帮助百姓解决“急事、难事、烦心事”为宗旨的“帮忙类”电视节目开始在荧幕上崭露头角。“帮忙类”节目实际上是电视民生新闻的一种类型,是民生新闻发展过程中的一种创新和延续。作为一个独立出来的新闻栏目,“帮忙类”节目突破和深化了民生新闻的内涵,凭借自身独特的亲民理念和人文关怀,开辟了一条崭新的民生新闻路径。

(二)弱势群体的概念界定

1.弱势群体的概念

弱势群体这个概念最早于2002年3月,朱镕基总理在九届全国人大5次会议上所作的《政府工作报告》中提出,使得弱势群体这个阶层得到了国内外的广泛关注。学界对于弱势群体的定义众说纷纭。我国著名社会学家邓伟志对弱势群体的定义是:“弱势群体是指创造财富、聚集财富能力较弱、就业能力、基本生活能力较差的人。” 国际社会工作和社会政策界有一个对社会弱势群体基本一致的观点,即认为“社会弱势群体是由于某些生理和心理障碍,以及相对缺乏经济、政治、文化等社会机会,而导致其在社会上处于不利地位的人群”。

学术界还指出,所谓的“社会弱势群体”也可能只是一个概念,实际上他们并未形成真正的群体,其内部可能是无序的、无组织的,仅仅是相似类型的处在社会不利地位的社会成员的集合。从这个思路来解读,弱势群体主要包括老幼妇孺、残障人士、无收入和收入不稳定者、基层工作者,以及在具体事件中的利益受损者。随着我国社会的不断转型与发展,贫富差距越来越大,不同阶层之间的矛盾日渐激烈,弱势群体的概念也将越来越多元化。

2.弱势群体的分类

学术界一般把弱势群体大致分为两类:生理性弱势群体和社会性弱势群体。生理性弱势群体是指在年龄、身体素质方面相对弱势,比如儿童、老年人、孕妇、残障人士等等;社会性弱势群体主要是由于社会因素、自然因素造成的弱势,例如失业者、下岗者、遭受灾祸人群等。

一般来说,弱势群体有如下特征:在社会层面,社会资本匮乏,面对巨大问题的冲击因缺乏应变能力而比较易于遭受困难和挫折;在经济层面,抵御自然灾害和市场风险的能力相对薄弱,生产生活能力容易受到限制;在政治层面,社会资源配置较弱,利益受到损害时难以争夺话语权。

二、电视民生新闻对弱势群体的关注

在当今中国,除了传统意义上的弱势群体,特殊社会阶段的产物也丰富了其内涵,包括孤寡老人和留守儿童、城乡二元化结构下的农民、进城务工的农民工、权益受到侵害的消费者等。据统计,目前我国弱势群体的人数在1.4亿至1.8亿,约占全国人口的11%到14%。这些人群逐渐通过大众传播媒介走入公众的视野,并在我国各类电视民生节目中作为一个主要报道客体而广泛存在。

(一)弱势群体和电视民生新闻的相生关系

1.电视民生新闻节目报道弱势群体实现媒体价值

在中国当今的媒介环境之下,大众媒体已然成为社会公器,聚焦社会热点,引领价值取向。同时,我国的新闻媒介兼具阶级属性和社会属性,双重属性决定了大众媒体必须平衡各个阶层的利益,新闻事业要面向整个社会进行传播。电视作为主流媒体之一,更是担负着沟通民众和政府、缓和社会矛盾的重要任务。

在实际报道过程中,一方面,电视民生新闻有责任本着“公平、公正、公开” 的原则,协调各方利益;另一方面,是否尊重公民的知情权、对弱势群体体现人文关怀是衡量一个民生新闻节目重要的参照。例如面对突发的重大灾难事故,电视媒体凭借自身的传播优势,对灾情状况、灾民生活、救援行动进行全方位的实时报道,充分满足公众的知情权;为灾区中弱势群体表达利益诉求,呼吁社会各界的援助和支持,体现了电视民生新闻节目的人文关怀。这个过程不仅增强了媒体自身的社会公信力,也树立了良好的口碑和形象。

2.弱势群体通过电视民生新闻进行权利“寻租”

“寻租”原先是一个经济学名词,“是一种典型的直接的非生产性寻求利益活动” ,指政府运用行政权力对企业和个人谋求“租金”的行为。后来,“寻租”一词被广泛延伸到其他各个领域,泛指用权力或权利来换取利益的一种交易行为。

相比精英和上层群体,弱势群体的生存状态和生存空间更为艰难,当这个群体的权益受到损害时,他们迫切需要途径去表达。纵观当下的电视民生新闻节目尤其是“帮忙”类栏目,所帮忙的弱势群体对象,无论是追讨工资、征地拆迁、贫困救助还是投诉维权、情感纠纷,多数问题本应通过政府部分或者法律途径解决。但是由于弱势群体话语权微弱,通过正常途径维护权益较为困难,无奈只能将自身的权利“售卖”或者让渡给电视媒体,通过媒体的监督力量获得自身权益的实现和维护。这实际上是一种弱势群体权利“寻租”的表现。

(二)弱势群体在电视民生新闻中的利益表达方式

1.作为主体的利益表达

顾名思义,弱势群体发挥主观能动性向电视媒体寻求帮助。国内的电视民生新闻节目一般都会设置栏目新闻热线,很多遇到困难的弱势群体会选择求助电视民生新闻节目。比如河北农民频道的苏老三帮忙热线,很多农民遇到困难会主动寻求电视台的帮助;安徽经济生活频道第一时间热线,在安徽省内民生新闻节目中享有较高的知名度和美誉度。

此外,由于这类弱势群体是主动寻求电视媒体的帮助,事先了解、知晓电视播出平台的特性。在接受记者对新闻事件进行调查和采访时,事件中处于弱势的群体会在镜头前讲述自己所遭遇的不公平待遇,表达自己最真实的想法,争取维护自身受损害的利益。此时,作为主体的弱势群体在表达利益诉求时,掌握适当的主动权。

2.作为客体的利益表达

“议程设置”理论指出,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种议题不同程度的显著性的方式,影响着人们的对周围世界的大事及重要性的判断。在电视民生新闻生产过程中,栏目主编根据评判标准对新闻线索进行甄别和筛选,对一些符合栏目价值定位的新闻线索和事件主动关注,分配新闻记者进行采访编稿编片,最终将完整的新闻报道呈现在电视银幕上。这个过程中,民生新闻节目致力于敦促问题的解决,维护广大弱势群体利益。这种充满人文关怀的节目一般会为该电视节目赚得良好的声誉,同时获得社会效益和经济效益。

从媒介属性来看,大众媒体作为“第四种权利”在尽可能保证自己独立的立场和意志。电视民生新闻节目在扮演弱势群体意见表达平台的角色的同时,也承担着其相应的社会责任。民生新闻中对环境污染、留守儿童、食品安全等等题材进行报道,在某种程度是在推动社会法制制度的建立健全,促进社会主义社会的和谐发展。

三、《帮女郎帮你忙》对弱势群体利益表达的现状和特点

“帮忙类”电视节目作为电视民生新闻在新阶段的创新,是媒体发展的一个趋势。该类节目最大的突破是有记者的主动介入,使得弱势群体的困难得以高效解决,而且将媒体的宣传、沟通、监督、服务功能一体化结合,形成一种完整的栏目形式。此外,“帮忙类”电视节目选题内容与普通百姓日常生活息息相关,如维护社会公德、消费打假、贫困资助、解决矛盾纠纷等等,更加具有亲和力。

《帮女郎帮你忙》作为“帮忙类”栏目中的优秀代表,从2008年10月18日开播以来,收视率取得迅猛增长,社会影响力也日益扩大,连续多年获得社会媒体的广泛赞誉。同时,一系列公益活动如《爱心1+1》《帮女郎——名师帮你赢高考》等使得《帮女郎帮你忙》在民生类节目中脱颖而出,成为各个地方台竞相模仿的典范。综合来看,《帮女郎帮你忙》在省级电视台“帮忙类”电视栏目中具有重大的研究意义和价值。

(一)《帮女郎帮你忙》栏目定位和宗旨

安徽电视台《帮女郎帮你忙》栏目定位是大型热线新闻栏目,栏目的热线电话6365-8080无论是在平时还是在直播时间,都是公众表达利益诉求的有效渠道。和其他“帮忙类”民生栏目类似的是,《帮女郎帮你忙》节目离不开一个“帮”字,可以说“帮忙”是该栏目主旨。同时,《帮女郎帮你忙》在栏目形式上是通过一个帮忙团来协助当事人解决自身困难。

栏目宗旨是坚持正确的舆论导向,高举“美丽帮女郎,天天帮你忙”的旗号,全心全意为广大观众提供援助,化解难题,构建和谐社会。从其他电视台“帮忙类”电视栏目的宗旨来看,“贫弱者”“百姓”“弱势群体”出现的频率较高。因为相较于精英阶层、中层阶层市民来说,弱势群体是最需要外力帮助的一个群体。

(二)《帮女郎帮你忙》节目文本分析

鉴于拥有相关实习经历,笔者选择较为熟悉的省级栏目《帮女郎帮你忙》作为研究对象,选取2016年5月共31天的节目报道(共95条文本)做出数据统计,分析该栏目在受访者类型、选题分布、报道方式上的特点。

1.报道对象的平民视角

从表1可以看出,《帮女郎帮你忙》节目的报道对象以弱势群体为主(占到了6成多),其中贫困者和雇员的比重最高,均占到了14.5%;其次是老年人、受灾人员和农民,各占到了11.1%;此外儿童和失业人员的比重也不低。在这些报道对象中,有儿女不尽赡养义务的孤寡老人,有在职场遭受不公正待遇的普通职工,还有生活得不到保障的贫困者。《帮女郎帮你忙》节目的报道理念坚持以人为本,站在弱势群体的立场,以百姓的眼光去看待和接受新闻,使普通受众在心中获得很强的共鸣和体会。

表1 《帮女郎帮你忙》2016年5月报道对象分布率

2.题材选择的民生内容

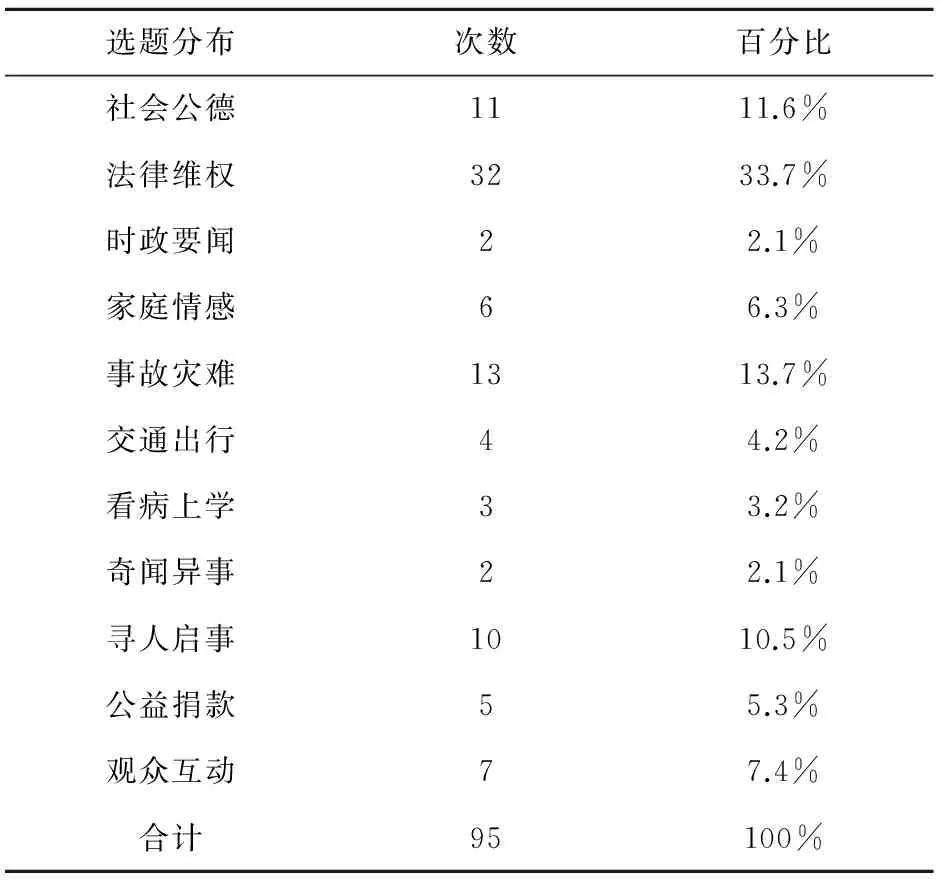

笔者从95条文中分析得出,《帮女郎帮你忙》5月份的选题中,法律维权类高达32条,占总数的33.7%;其次是事故灾难、社会公德和寻人启事,分别占13.7%、11.6%和10.5%。其中,占比最高的法律维权类民生新闻涉及到了各行各业:工人讨薪、房屋拆迁、邻里纠纷、校园暴力、消费者维权等,基本涵盖了民众生活的方方面面。需要说明的是,个别新闻报道可能涉及了不止一种选题类型,例如“乘客丢钱包,的哥弯腰有嫌疑”这条报道同时兼具社会公德和法律维权两类选题类型;而“八岁女孩撑起一个家”则涉及了灾难事故和公益捐款两个题材。

表2 《帮女郎帮你忙》2016年5月选题分布率

3.报道方式上的民众话语

《帮女郎帮你忙》节目的受众群是省内民众,报道的内容又多是社会“软新闻”,因此在报道方式上也显得比较通俗、亲民。不同于时政新闻那样“硬”,帮女郎主播在播报时一般会采用具有亲和力的语言和口吻,例如“咱们”“悠着点”等生活口语。记者在编片过程中,也会适当使用方言、网络流行语等元素使新闻更加生动活泼。

此外,在与观众互动方面,除了直播时的“赶紧来提问”环节,《帮女郎》曾策划了“二月二剃毛头”“六一献爱心”“变形记”等多种线上线下活动,拉近与民众的距离。用百姓喜闻乐见的形式去报道身边的新闻,并注重与观众的互动,体现出了电视民生新闻的亲和力、感染力。

四、《帮女郎帮你忙》对弱势群体利益表达存在的问题

电视民生新闻的原则是贴近民众、贴近生活,以《帮女郎帮你忙》为代表的“帮忙类”栏目更是以主动介入的姿态帮助弱势群体解决实际困难。由于这种主观性的加入,“帮忙类”栏目在进行弱势群体的利益表达时,存在一些失范现象。笔者试图通过归纳和总结这些存在的问题,为电视民生新闻的改革发展提供借鉴和参考。

(一)对弱势群体报道不够深入,仅停留在表面

这是任何形式的新闻报道普遍存在的问题,由于采访时间、条件不充分,记者专业素养和报道立场的局限性等因素,媒体对所报道的弱势群体了解不够深入和全面,没有深层剖析事件的各方原因。例如3月27日报道的《14岁女孩闭门三月,家长急得请“大神”》,当事人是一位上初中的留守女童,因为和同学闹别扭,与家长置气不愿去上学。记者带着心理咨询师和女孩及家长进行了沟通,最后和解。实际上留守儿童问题是一个社会问题,由此带来的儿童心理、家庭关系、校园暴力等问题,需要社会各界的关注和引导,背后也反映出国家教育政策的弊端。

(二)新闻报道侵犯当事人隐私

在采访过程中,部分记者为了追究事件根源,实现深度追问,往往会置隐私权不顾,忽略当事人的感受。今年3月1日播出的《丈夫截肢妻子出走 六年后妻子回来要离婚》,这条新闻的报道对象是一位残障男子,妻子本来对车祸后的他照顾得尽心尽力,谁知有一天一走了之,6年后回来提出离婚。实际上这位男子也同意离婚,只是双方在离婚协议上有分歧,其求助的目的或多或少带有报复的意味。在女方拒绝接受采访的前提下,记者找到了女方的母亲,通过聊天暗拍的方式强行完成了采访。镜头中也出现女方母亲躲避记者,试图关上大门不让记者进入的画面,这些举动表明此次新闻采访侵犯了当事人的隐私。

(三)对弱势群体报道失真,缺乏客观公正

客观性是新闻报道的第一特性,尤其是对弱势群体的报道,要求记者在表达人文关怀的同时,兼听双方当事人的说辞,平衡各方的利益。《帮女郎帮你忙》节目中有相当比重关于赡养纠纷的案例,且这类报道主要发生在农村地区。究其原因,主要是因为我国养老政策存在严重不平等的城乡差别。有些个别新闻的当事老人,存在自身性格和偏袒私心的问题,而记者在报道过程中,往往会夸大儿女的不孝,将所有责任推给儿女本身,却很少反思问题产生的社会原因。

五、结语

相比以往的社会新闻,电视民生新闻更强调人文关怀和平民视角,新闻报道的选择更加注重对弱势群体的关注。由于媒介素养的提高,弱势群体也在积极主动争取电视媒体和信息来表达冷暖诉求。两者是一种相互依存、相得益彰的关系。

本研究以安徽电视台经济生活频道《帮女郎帮你忙》为个案,考察民生新闻对社会弱势群体的利益表达的现状和特点。研究表明,《帮女郎帮你忙》在受众指向上以弱势群体为主;在内容构成上关注弱势群体的生存现状和利益需求;在传播方式上注重使用通俗亲民、开放互动的报道方式。通过反思该节目在构筑弱势群体利益表达框架中存在的问题,引发对电视民生新闻报道的改进和完善。

由于弱势群体的相对性和变化性,弱势群体可能在社会上具有广泛性,每个人都可能在一些事件中成为弱势群体。未来的电视民生新闻应该如何为弱势群体构筑起发表意见、争取利益的公共话语空间,以缓和社会矛盾、促进社会和谐,这是每一个电视新闻媒体从业者应该思考的问题。

[1] 中国电视民生新闻发展解读报告[J].电视通讯,2003,(3).

[2] 王思斌.社会转型中的弱势群体[J].中国党政干部论坛,2002,(3).

[3] 孙国华,龚刚强.求解权力寻租[J].中国报道,2010,(8).

[4] 范葳. 民生新闻与社会弱势群体的利益表达[D].华中科技大学,2006.

(责任编辑 何旺生)

Interest Expression of Vulnerable Group in Civic TV News ——TakingAnhuiTVCivicProgramasanExample

MA Xinxin,JIANG Nan

(SchoolofJournalismandCommunication,AnhuiUniversity,Hefei230601,China)

The appearance of civic TV news provides a channel for the vulnerable group to express their interest and concerns, and protect the discourse power for the underclass in the media. TV programs such as “Offering Help ”, as one of the civic TV news, have become the bridge linking the governmental departments and the vulnerable group with their active intervention, considerate service, the immediate results of right protection. Faced with some issues concerning constructing the space for the vulnerable group to express their interest, the civic TV news in our country should shoulder the responsibility, actively work together with all walks of life to promote the improvement of social fairness and justice.

civic TV news; vulnerable group; discourse power; interest expression

2016-11-05

马欣欣(1993-),女,安徽蚌埠人,安徽大学新闻传播学院硕士研究生,研究方向:新闻学;姜楠(1992-),男,安徽合肥人,安徽大学新闻传播学院硕士研究生,研究方向:传播学。

G22

A

1674-2273(2017)01-0128-05