岩扇贝人工育苗的初步研究

曹善茂,汪健,王谦,梁伟锋,印明昊,刘钢

(大连海洋大学辽宁省海洋生物资源恢复与生境修复重点实验室,辽宁大连116023)

岩扇贝人工育苗的初步研究

曹善茂,汪健,王谦,梁伟锋,印明昊,刘钢

(大连海洋大学辽宁省海洋生物资源恢复与生境修复重点实验室,辽宁大连116023)

为丰富中国扇贝养殖品种,利用从加拿大引进的岩扇贝Crassadoma gigantea种贝,采用人工控温的方法于2016年进行室内人工育苗试验。结果表明:种贝室内培育28 d后自然排卵一次,培育至37 d后用联合刺激法催产,获得约4亿个卵,通过人工授精,卵受精率为90%,孵化率为80%,选育出D形幼虫约3.2亿个;幼虫浮游期持续30 d,成活率为31.4%,采苗后附着变态率为13.2%,变态期持续5~10 d;采苗后培养25 d出池进行海上中间育成,存活率为24.2%。研究表明,岩扇贝在大连人工控温室内育苗和海上中间育成具有可行性。

岩扇贝;人工育苗;变态率;海上中间育成

岩扇贝Crassadoma gigantea隶属于软体动物门Mollusca、瓣鳃纲Lamellibranchia、珍珠贝目Pterioida、扇贝科Pectinidae[1]。原产于北美洲太平洋沿岸海域,从美国的阿拉斯加到加利福尼亚半岛以及墨西哥弯附近海域均有分布,自潮间带到100多米深的海底均有发现。岩扇贝成年后栖息于海底,并固着在礁石或岩缝中,终生不再移动。该贝具有闭壳肌大、肉质鲜美、风味独特、生长快速快、对环境适应能力强等特点,因此,可作为一个优良的贝类养殖后备品种加以引进。国外,Cary等[2]曾使用紫外灯照射法催产岩扇贝,室内培育幼体获得成功,并对岩扇贝海上养成进行了研究;之后又对岩扇贝幼虫培养的饵料种类和最佳配比进行了报道[3]。此外,Phleger等[4]先后对岩扇贝闭壳肌风味和营养成分进行研究,认为与市面上的其他扇贝相比,岩扇贝在风味上具有绝对的优势。目前,国内扇贝育苗、养殖已经有了较成熟的技术[5-12]。近年来,中国北方主要贝类养殖品种的大规模死亡现象时有发生,一些学者曾对此进行了报道[13-16]。研究显示,扇贝养殖品种单一、种质退化、养殖环境恶化等是其大规模死亡的主要原因,而引进新品种与原有品种进行间养、轮养是解决这一问题的有效途径之一。鉴于上述原因,2012年,大连海洋大学科研人员从加拿大温哥华岛引进岩扇贝成贝,并对其进行多方面研究[17-18],2015年,用引进的野生亲贝进行了人工育苗试验,2016年,用引进的筏养亲贝,进行了全人工室内育苗试验,均获得了成功。本研究中,对2016年的室内育苗试验进行报道,研究结果可为今后岩扇贝在中国的规模化养殖奠定良好基础。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用种贝为2015年11月自加拿大温哥华岛附近海域人工采苗并筏养的岩扇贝,产地周年水温为6~19℃,盐度为28~30。种贝为2.5龄左右,选取活力良好、性腺发育正常的岩扇贝作为种贝(图1、图2)。种贝平均壳长和平均壳高分别为10.3 cm和11.3 cm,平均湿质量为335 g,规格适中,其中雌贝43枚,雄贝38枚。

1.2 方法

1.2.1 育苗管理 试验在大连市金州区大李家乡城子村进行。在整个室内育苗期间,每隔2~3 d测定常规水化指标,盐度为31.5~32.0,pH为7.9~8.2,CODMn为 1.9~3.2 mg/L,氨氮为0.05~0.12 mg/L。

1.2.2 种贝培育 岩扇贝于2015年11月24日从加拿大温哥华岛运回,因运输时间较长(42 h),岩

1.2.3 产卵、孵化和选育 种贝催产采用阴干、升温、紫外线灯照射联合刺激。催产前一天准备12℃海水,并用紫外线灯管照射,强度为100 mWh/L,待用。催产时,将亲贝捞出阴干2 h,用5%高锰酸钾溶液冲洗亲贝及网框等工具。然后将雌贝由8℃海水移入消毒处理过的12℃水温的产卵池中,将雄贝放入塑料桶中,等待排卵、排精。当产卵池中卵子密度达到约50个/mL时,将雌贝移到下一个产卵池继续产卵。雌贝产完卵后捞出,将精子均匀泼洒至产卵池,镜下观察每个卵子周围有3~4个精子即可。孵化期间,施加2 mg/L青霉素钠和2 mg/L EDTA。孵化出的D型幼虫由虹吸法吸出,并用300目筛绢网过滤选育。将滤出的幼虫移入13℃水温的新水池中,密度为8~10 个/mL。

图1 4~5龄野生岩扇贝Fig.1 Wild 4-5 years old rock scallop Crassadoma gigantea

图2 2.5龄筏养岩扇贝Fig.2 The 2.5 years old rock scallop Crassadoma gigantea reared in a raft

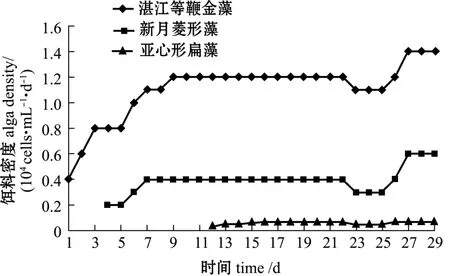

1.2.4 幼虫培育 幼虫培育水温最初为13℃,以0.5℃/d缓慢升至15.0~16.5℃ (2015年的试验水温为15~19℃)。培育水体为28 m3。饵料以湛江等鞭金藻Isochrysis zhanjiangensis和新月菱形藻为主,亚心形扁藻Platymonas subcordiformis为辅。以湛江等鞭金藻作为开口饵料,选育3 d后加投新月菱形藻,幼虫最大壳长至160 μm以上时,加投亚心形扁藻。发育至稚贝后,加大日投饵量。每天换水1/2,每4天倒池1次。每天两次镜检幼虫,视摄食情况增减投饵量。

1.2.5 采苗 幼虫发育至出现眼点,并逐渐变大变圆,随后出现鳃原基,当眼点幼虫比例达到80%左右时,投放聚乙烯网衣采苗器进行采苗。每1 m3水体投3 kg聚乙烯网片,投放前用10 mg/L青霉素钠浸泡12 h。投放采苗器后不再倒池,每天换水1/2。发育为稚贝后,逐渐加大投饵量。

1.2.6 海上中间育成 从选育后经过50 d的生长发育,稚贝大小达到600~800 μm时,装袋出池。保苗袋为50目50 cm×40 cm的聚乙烯网袋,保苗袋口对齐,两袋对系,每串10袋,袋间距为20~25 cm。无风或微风天凌晨用厢式货车运至大连市金州区大魏家镇葫芦套海域进行中间育成,期间水温为6.0~16.5℃,盐度为30左右。

2 结果与分析

2.1 种贝培育

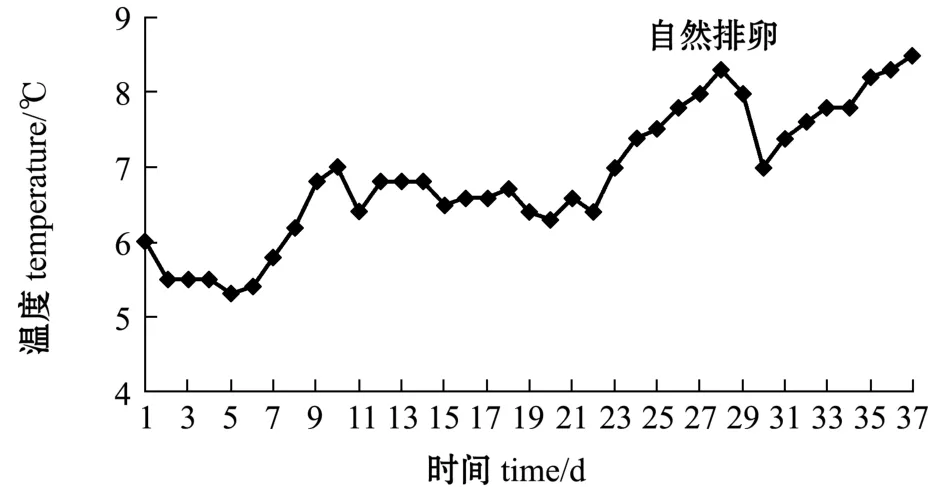

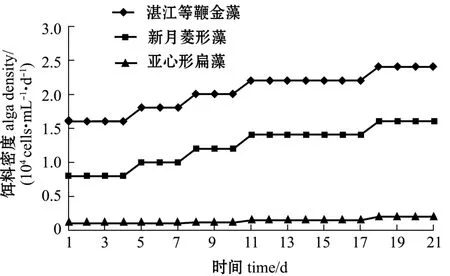

2016年岩扇贝种贝培育28 d后,8℃水温时自然排卵约3500万个,自然排卵后降温至7℃,又逐渐升温,并稳定在8℃待产。37 d时刺激产卵。由图3和图4可知,亲贝培育期间,随着温度的升高其摄食量也逐渐升高,在自然排卵前期,摄食量有一个下降的过程,排卵后摄食量又开始上升。产卵前性腺指数为18~25(因雌贝数量太少,只对雄贝进行了测定)。

2.2 产卵和孵化

经刺激,岩扇贝雄贝约在1 h后开始排精, 2.5 h后雌贝开始排卵,排卵高峰期持续0.5~1.0h。排卵结束后共获卵约4亿个,卵受精率为90%,受精卵在12℃水温下,经72 h发育至D型幼虫,幼虫壳长为90~100 μm。其镜检孵化率为80%以上,畸形率及未受精卵共占20%左右。

图3 亲贝培育温度随时间的变化Fig.3 Changes in water temperature with time during brood stock rock scallop Crassadoma gigantea rearing

图4 亲贝培育饵料密度随时间的变化Fig.4 Changes in alga density with time during brood stock rock scallop Crassadoma gigantea rearing

2.3 幼虫培育

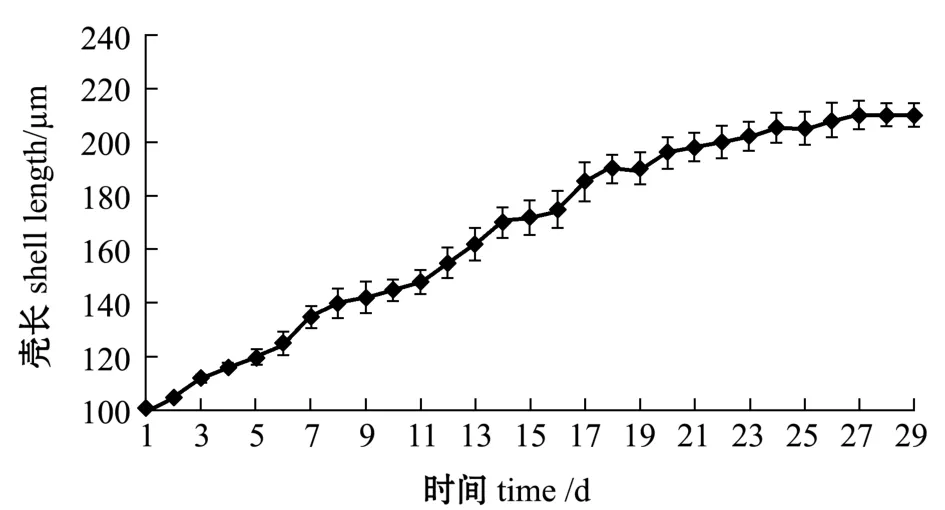

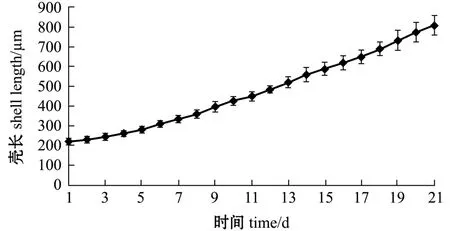

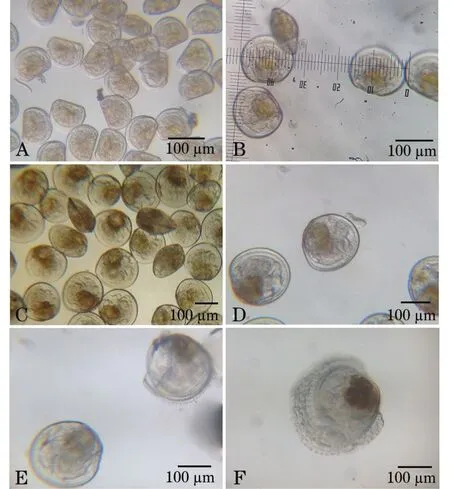

试验选育出D形幼虫约3.2亿个。幼虫发育过程经历D型幼虫期、壳顶期、眼点幼虫期、匍匐幼虫期。幼虫培育8~9 d,壳长约为140 μm时进入壳顶期,选育后第19天,幼虫壳长为190 μm时出现眼点,第30天,壳长为210 μm以上时长出次生壳并发育成稚贝。在浮游幼虫培育的后期(壳顶幼虫后期和眼点幼虫期)出现大量死亡的现象,至投放附着基采苗前约剩1亿幼虫,成活率为31.3%。岩扇贝浮游幼虫前期生长速度较快,出现眼点后生长速度开始放缓。浮游幼虫生长和投饵情况如图5、图6所示。

2.4 幼虫的附着变态

选育后第25天,眼点幼虫比例达到80%以上时,投放采苗器采苗。从投放采苗器到出现次生壳变态为稚贝历时5~10 d,变态率为13.2% (图 7)。投放附着基后,日投饵量情况见图8。幼虫发育的各重要阶段见图9。

图5 浮游幼虫生长曲线Fig.5 Growth of the pelagic larvae of rock scallop Crassadoma gigantea

图6 浮游幼虫日投饵量Fig.6 Daily feeding rate of the pelagic larvae of rock scallop Crassadoma gigantea

图7 稚贝生长曲线Fig.7 Growth of juvenile rock scallop Crassadoma gigantea

2.5 出池和海上中间育成

2016年3月28日人工育出的稚贝出池,并被移放到海上进行中间育成,此时稚贝壳长为600~800 μm,总数量约为1.3×107枚。经过52 d的海上中间育成,至5月20日倒袋分苗,共产出2~4 mm的稚贝320万枚,成活率为24.6%。至2016 年10月,海上养殖的幼贝平均壳长为28.2 mm,最大个体壳长为33.5 mm(图10)。

图8 投附着基后幼虫日投饵量Fig.8 Daily feeding rate of attached larvae

图9 幼虫发育过程Fig.9 The larval development of rock scallop Crassadoma gigantea

3 讨论

3.1 岩扇贝亲贝

岩扇贝亲贝采自加拿大温哥华岛海域,2014 年11月引进的亲贝为自然生长的4~6龄贝,2015 年11月引进的亲贝为人工采苗并筏式养殖的2.5龄贝,由于运输时间较长 (分别为30 h和42 h),加上岩扇贝外壳不规则,闭壳后密闭性差,长途运输后很容易造成脱水,结果两次运回的亲贝均大量死亡。以后这方面的工作有待进一步完善。

图10 8月龄幼贝Fig.10 Eight month old rock scallop Crassadoma gigantea juveniles

2015、2016年分别用自然生长的亲贝和筏养亲贝进行了育苗试验。结果表明,用筏养亲贝育苗效果更好,一是种贝培育时间 (37 d)短于自然亲贝 (108 d),二是人工催产容易控制 (一次成功,自然贝催产数次才成功),三是后期幼虫的成活率、变态率相对更高。分析原因认为: (1)野生贝长期生活于海底的岩礁地带,生活环境相对稳定,对外界环境改变的适应程度较差,因而对人工环境不适应,造成亲贝发育缓慢、人工催产困难;而筏养亲贝养殖在较浅的水域,外界环境相对不稳定,因而其对环境改变的适应性更强,更易于在人工环境下完成发育、产卵等;(2)本次使用的野生贝贝龄较高,不是处在最旺盛的繁殖年龄;(3)两年幼虫的成活率、变态率也有较大差异,可能是两次育苗的产卵时间不同,2016年产卵在2月上旬,此时水温较低,水质较好,而2015年产卵在4月下旬,幼虫培育、变态过程在5、6月份,此时因为外界水温较高,波动范围较大,水质相对不够稳定,另外,2016年卵子的质量 (卵径大小的均匀度、卵黄积累程度)明显比2015年好。鉴于上述情况,以后在可能的情况下,应该尽量选择筏养亲贝进行育苗。

3.2 人工育苗

目前,扇贝育苗在国内技术相对成熟[5,12]。岩扇贝与现有引进品种虾夷扇贝同属海洋冷水性贝类,且均为雌雄异体,人工育苗方法大致相同。在筏养岩扇贝种贝培养阶段,产卵前培养时间为37 d,与筏养虾夷扇贝非常接近。自然排卵临界温度也与虾夷扇贝相似,为8℃左右。本次试验中,人工授精时,由于雌贝中混有雄贝,导致精子略过量,受精卵的孵化率略低于正常情况下的虾夷扇贝,约为80%。笔者认为,在正常情况下,两者的孵化率应该差距很小。岩扇贝受精卵在12℃水温下,孵化持续时间比虾夷扇贝 (65~70 h)[19-20]略长,约为72 h。与虾夷扇贝、栉孔扇贝类似,岩扇贝也是雌雄异体,在授精时可人为控制精子的浓度。

在2016年的育苗试验中,岩扇贝幼虫的浮游期持续约30 d,与国外报道的40 d略有差别[21]。笔者分析可能有两方面原因:一是种贝选择上的差异;二是国内外水环境、培育方法和饵料种类上的差异。在幼虫培育阶段,岩扇贝幼虫的个体大小与虾夷扇贝幼虫略有不同:岩扇贝刚孵化出的D形幼虫在壳长为90~100 μm、平均壳长为190 μm时出现眼点;而虾夷扇贝刚孵化出的D形幼虫在壳长为110~120 μm、平均壳长为240 μm以上时才出现眼点[22]。本试验中,幼虫主要在两个时期出现大量死亡现象,即D型幼虫变态至壳顶期和眼点幼虫变态为匍匐幼虫期,尤其在匍匐幼虫期死亡率最高。2016年,岩扇贝采苗后附着变态率为13.2%,低于正常情况下的虾夷扇贝[23]。原因可能是:(1)亲贝体质较差,亲贝首次引进大连,对水环境不是很适应,特别是水质条件、饵料种类的不同,以及首次经历室内人工促熟,精卵营养积累可能不足;(2)对人工环境下的高密度培育不适应;(3)水质不稳定,试验所在地每临春季水质条件极不稳定,常常受 “发海”影响,导致水质变化,且不能及时换水。上述问题有待于在今后的工作中逐步改进和克服。

在15℃左右的水温下,岩扇贝幼虫浮游期持续约30 d,逐渐变态为稚贝。其中,从眼点幼虫变态为稚贝需要7 d以上,比虾夷扇贝与海湾扇贝时间要长[22,24]。幼虫变态为稚贝后,在池中培养约20 d左右可达出池标准。

3.3 海上中间育成

2016年的稚贝3月28日出池,比虾夷扇贝出池时间稍晚,此时水温在6℃左右,海上中间育成阶段成活率为24.6%,整个海上中间育成期间的水温为6.0~16.5℃,非常接近原产地的周年水温变化 (6~19℃),水质也相对稳定,因而成活率较高,接近同期虾夷扇贝的成活率。而2015年进行的育苗试验,由于岩扇贝产卵较晚 (4月底),因而出池也晚 (6月19日),结果在稚贝海上中间育成期间 (中间育成在旅顺尹家村海域,水温为14.2~21.4℃,盐度为29.2~32.1),大量的污损生物挂到网袋上,不同程度地堵塞了网眼,特别是后期赶上了 “大米蛤”(东方缝栖蛤Hiatella orientalis)的大量繁殖,占据了网袋和袋内附着基,严重影响了贝苗的生长和成活率,成活率只有12%左右。2015年近4个月的海上试养表明,岩扇贝稚贝壳长日增长率为3.23%,略慢于虾夷扇贝和海湾扇贝[22,24],但差距不是很大。

两年中间育成的成活率相差一倍,除了中间育成地点不同、稚贝质量有差异等原因外,最主要的原因是出池时间的早晚,因为污损生物的附着高峰通常出现在5月份以后。因此,岩扇贝人工育苗的时间应提前,以躲过污损生物的附着高峰并保证有更适宜生长的水温。

岩扇贝在生长到2.5~3.0 cm后会以左壳附着在硬质物上并终生不再移动,利用这一特点可以创新现有扇贝养殖模式,变笼养为挂板吊养,克服现有品种笼养时污损生物多,需要不断倒笼的弊端。

3.4 养殖前景

中国北方现有的扇贝养殖品种主要有海湾扇贝、虾夷扇贝和栉孔扇贝,前两者均为引进品种,经过30多年的养殖,形成了可观的规模,带来了巨大的经济效益。近年来,由于各种原因,扇贝养殖业很不稳定,经常出现大量死亡现象,给养殖业造成了巨大损失。为解决这一问题,除对现有品种提纯复壮、改善养殖环境、缩小养殖规模、改进养殖工艺等外,引进全新扇贝品种与老品种进行间养、轮养也不失为一种可尝试的方法。

此次引进的岩扇贝原产于北美太平洋沿岸海域,其水平分布从美国阿拉斯加到加利福尼亚,跨度达数千千米,垂直分布从潮间带到100多米深的浅海,具有个体大、生长快、适应性强、出柱率高、味道鲜美等优势。引进地加拿大温哥华岛海域的岩扇贝自然生长地海水周年水温为6~19℃,盐度为28~30,主要底质为岩礁或砂石、砾石,与大连长海海域的水文、底质条件类似,经过驯化后,岩扇贝很有希望能逐步适应大连海域的环境,成为又一个具有良好前景的扇贝养殖新品种。

参考文献:

[1] 王如才,王昭萍.海水贝类养殖学[M].青岛:中国海洋大学出版社,2008.

[2] Cary S C,Leighton D L,Phleger C F.Food and feeding strategies in culture of larval and early juvenile purple-hinge rock scallops, Hinnites multirugosus(GALE)[J].Journal of the World Mariculture Society,1981,12(1):156-169.

[3] Phleger C F,Cary S C,Leighton D L.Algae and detrital matter as food for juvenile purple-hinge rock scallops,Hinnites multirugosus GALE[J].Journal of the World Mariculture Society,1981,12 (2):180-185.

[4] Phleger C F,Holtz R B,Grimes P W,et al.Chemical and sensory analysis of the purple-hinge rock scallop Hinnites multirugosus GALE[J].Journal of Food Science,2006,43(6):1793-1796.

[5] 谢忠明.海水经济贝类养殖技术(上、下)——21世纪水产名优高效养殖新技术[M].北京:中国农业出版社,2003.

[6] 徐应馥,李成林,孙秀俊.无公害扇贝标准化生产[M].北京:中国农业出版社,2006.

[7] 刘世禄,杨爱国.中国主要海产贝类健康养殖技术[M].北京:海洋出版社,2005.

[8] 李华琳,李文姬,张明,等.虾夷扇贝天然苗种与人工苗种养殖对比试验[J].水产科学,2008,27(10):539-542.

[9] 李华琳,李文姬,张明,等.大钦岛海区虾夷扇贝采苗试验[J].水产科学,2012,31(6):367-370.

[10] 王子臣.栉孔扇贝人工育苗与试养的研究[J].大连水产学院学报,1981(1):1-12.

[11] 徐彬.采用麦饭石和双氧水改善扇贝育苗用水水质的研究[J].齐鲁渔业,2007(8):32-34.

[12] 吕豪,李连芝.海湾扇贝工厂化育苗中几个主要问题的综合分析[J].大连水产学院学报,1999,14(4):62-67.

[13] 李业昌,牟乃海.浅海扇贝死亡原因及对策[J].齐鲁渔业, 2000,17(4):28.

[14] 张福绥,杨红生.山东沿岸夏季栉孔扇贝大规模死亡原因分析[J].海洋科学,1999,23(1):44-47.

[15] 梁玉波,张喜昌,王立俊,等.北黄海菲律宾蛤仔帕金虫流行病害的研究[J].海洋与湖沼,2001,32(5):502-511.

[16] 张明明,赵文.我国虾夷扇贝死亡原因的探讨及控制对策[J].中国水产,2008(2):65-66,74.

[17] 曹善茂,王昊,陈炜,等.岩扇贝闭壳肌营养成分的分析与中国3种扇贝的比较[J].大连海洋大学学报,2016,31(5): 544-550.

[18] 曹善茂,梁伟锋,汪健,等.岩扇贝幼贝滤食率的基础研究[J].大连海洋大学学报,2016,31(6):612-617.

[19] 王海涛,王世党,姜启平,等.虾夷扇贝育苗综合技术[J].中国水产,2008(4):55-56.

[20] 李世英.海湾扇贝人工育苗中几个常见问题的探讨[J].水产科学,2000,19(2):40-42.

[21] Leighton D L,Phleger C F.The purple-hinge rock scallop:a new candidate for marine aquaculture[J].Proceedings of the Annual Meeting-World Mariculture Society,1977,8(1-4):457-469.

[22] 张福绥,何义朝,马江虎,等.虾夷扇贝的引种、育苗及试养[J].海洋科学,1984(5):38-45.

[23] 姜成嘉.虾夷扇贝(Patinopecten yessoensi)亲贝的升温与积温对育苗效果的影响[J].现代渔业信息,2011,26(12):38-41. [24] 张福绥,何义朝,刘祥生,等.海湾扇贝引种、育苗及试养[J].海洋与湖沼,1986,17(5):368-374.

Artificial breeding of introduced rock scallop Crassadoma gigantea

CAO Shan-mao,WANG Jian,WANG Qian,LIANG Wei-feng,YIN Ming-hao,LIU Gang

(Key Laboratory of Marine Bio-resources Restoration and Habitat Reparation in Liaoning Province,Dalian Ocean University,Dalian 116023,China)

The artificial breeding of rock scallop Crassadoma gigantea imported from Canada was conducted in an indoor pond under control water temperature from January to May in 2016 in order to enrich the scallop species in aquaculture in China.It was found that natural ovulation was observed in the broodstock rock scallops reared in 28 days in the indoor ponds,and that about 400 million eggs were obtained by a combined stimulating method in 37 days and artificially fertilized,with fertilization rate of 90%and hatching rate of 80%.Total of 320 millions of D-larvae were obtained and pelagic for about 30 days with survival rate of 31.4%,and then metamorphosed into juvenile scallop in 5-10 days with metamorphic rate of 13.2%.The juvenile scallops were reared in 25 days and then transferred from the indoor cultivation to marine cultivation on the sea with survival rate of 24.2%.The findings suggest that it is feasible for artificial breeding under control water temperature in an indoor and marine cultivation of rock scallop in Dalian.

Crassadoma gigantea;artificial breeding;metamorphic rate;intermediate rearing on the sea

S968.3

A

10.16535/j.cnki.dlhyxb.2017.01.001

2095-1388(2017)01-0001-06扇贝不同程度地出现脱水现象且部分死亡,在水温为11℃的室内水池中暂养一周。待种贝基本稳定后,移至大连龙王塘海域进行海上暂养驯化,此时海水水温为10.3℃。海上驯化的亲贝于2016年1月中旬拿回室内,在25 m3水泥池中进行升温促熟 (海上水温为5.5℃)。培育水温从5℃左右逐渐升温,每4 d升温0.5℃,最终升至8℃左右,稳定待产。前期每天将亲贝倒入新水池,催产前3 d不倒池,每天换水1/2并吸除池底粪便,减少投饵,避免刺激流产。每天投喂新月菱形藻Nitzschia closterium,藻密度从2×104cells/(mL·d)逐渐加到20×104cells/(mL·d),并不定期投喂种贝促熟宝1~3 mg/(L·d),每天观察水色及亲贝直肠饱满情况,以增减投饵量。亲贝入池暂养5 d后洗刷,剔除贝壳表面附着物。后期雌、雄贝分池培养。

2016-11-01

辽宁省海洋与渔业厅项目 (201214);大连市海洋与渔业局项目 (2012011)

曹善茂 (1960—),男,副教授。E-mail:caoshm@dlou.edu.cn