太和殿前飘果香

孟 晖

太和殿前飘果香

孟 晖

自由撰稿人。著有长篇小说《盂兰变》,随笔集《维纳斯的明镜》、《潘金莲的发型》、《花间十六声》、《贵妃的红汗》、《画堂香事》等

元旦的黎明,天子率百官于太和殿举行元旦大朝会之时,殿前鎏金大铜香炉中所焚「指定专用香品」,竟是用四种果皮为原料合成的「四弃香」。

之所以特意在新年的第一天采用这样一种香料,其意义在于醒示天下,俭朴的美德乃是天子、国家以及臣民品行的立基所在。

就在这明朗、健康而又飘渺的馡馥中,新升的太阳照耀到紫禁城的琉璃瓦上,与之同时降临的,是又一年国泰民安、岁丰物稔的希望。

在重要的典礼上焚香,是一项历史久远的仪式。在文献记录中,场合越是庄重,香料便越是名贵,这可算个跨文化的普遍规律。不过,在晚清人况周颐笔下,却出现了一个例外。

况周颐在所著《眉庐丛话》中如此记道:「每岁元旦,太和殿设朝,金炉内所爇香名『四弃香』,清微澹远,迥殊常品,以梨及苹婆等四种果皮晒干制成。历代相传,用之已久,昭俭德也。」由之,我们得知,清代宫廷中有一种特制的香料,是每年元旦大朝会时的「指定专用香品」,其配方非常特别,采用

四种果皮为原料,这四种果皮本属于多半会被丢弃的东西,于是它们所合成的香品便得名曰「四弃香」。

作为历史上一个非常微小的细节,很难引起人们注意的是,四弃香是宋代「小四和」的延续和发展,或者说,是宋代低档香品的意外成就。宋代是中国制香史的高峰,这个时期人们所欣赏的是「合香」,把不同类型的香料调配在一起,形成独特的香调,配方各异,所成的香调也就不同,无论日常生活,还是政治场合,便这样被缤纷多变的香氛所装点。配制高档香品时,主料当然是沉香、檀香等名贵香料,但是,其中有一类果香型制品,会用梨汁、榠楂果汁等鲜水果的榨汁作为调和剂,一方面起粘合作用,另一方面让香丸、香饼轻涵果实独特的清气。这类泛果香的制品往往属于高档合香制品,不过,宋人并未就此满足,在当时的专业制香作坊那里,榨过果汁之后剩下的残渣也不放弃,它们被搭配在一起,制成便宜的低档香品,在此,中国人至今让举世惊叹的精明、勤俭、灵巧,获得了闪光的体现。

宋时,当制作果香型香品的时候,还有一款常用的重要材料,那就是荔枝

壳。吃过果肉的荔枝壳回收,用以制香,中国人自古就是如此的勤劳与聪慧。在这个背景下,制香匠人发明了一款经典的低档香料,把香橙皮、荔枝壳、榠楂果核三样连同甘蔗滓或梨滓中的任一种配在一起,「等分,为末」,调和成丸,成品称为「小四和」。据《陈氏香谱》记载,那个时代有一款非常流行的奢侈名品「四和香」,是以沉香、檀香各一两,龙脑、麝香各一钱,合在一起而成。「小四和」虽然是用各种废料制成,但入炉后熏发的气息奇佳,约略与贵重的「四和香」接近,所以人们给了它这样一个俏皮的名称。

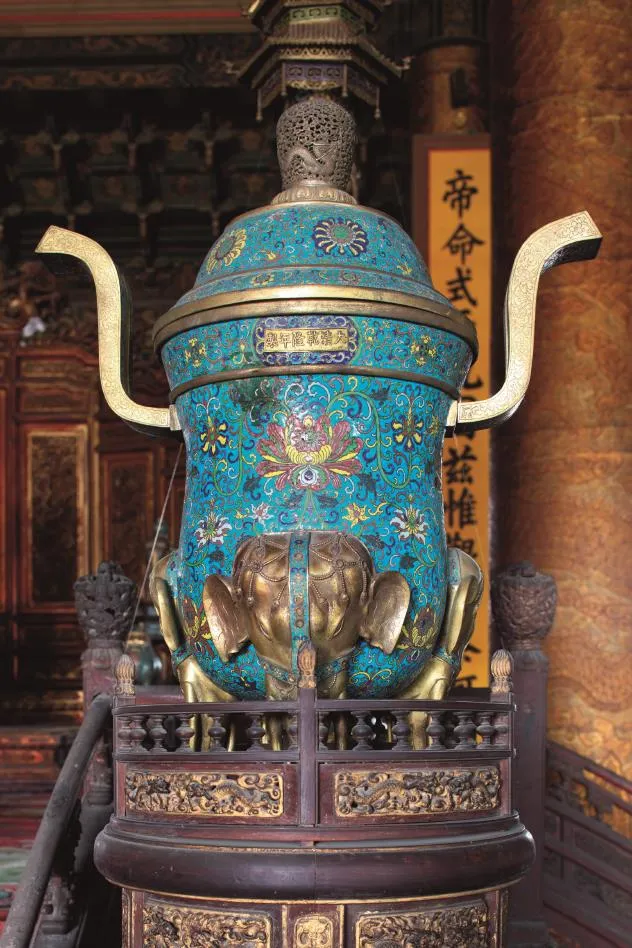

清乾隆 掐丝珐琅三足香炉故宫博物院藏

清 掐丝珐琅蟠龙纹香筒故宫博物院藏

清 掐丝珐琅端故宫博物院藏

《陈氏香谱》还记有「闻思香」方、「百里香」方,乃是用橙皮、荔枝壳、苦楝花等作为原料,这就说明,以果渣果皮制作果香型低档香料,在宋代,是制香业中颇为兴旺的一个类项,「小四合」只是其中最受认可的代表作而已。堪注意的是,从「小四和」开始,以四种果皮、果核搭配在一起制作香品,竟形成了不绝的传统。明人周嘉冑《香乘》中,便记有一种与「小四和」相近的制香方法:「以荔枝壳、甘蔗滓、干柏叶、

黄连,和,焚。又或加松球、枣核、梨皆妙。」(《香乘》卷十一)其成品居然叫「山林穷四和香」,幽默里透着豁达,让人闻之失笑。该书又引元人《墨娥小录》,有「四叶饼子香」:「荔枝壳、松子壳、梨皮、甘蔗柤,右各等分,为细末,梨汁和丸,小鸡头大,捻作饼子,或搓如粗灯草大,阴干,烧,妙。加降真屑、檀末同碾,尤佳。」(《香乘》卷二十四)生活于明末清初的方以智在所著《物理小识》中也记有大致相近的方子:「荔枝壳,甘蔗滓,干柏叶,黄楝头(即苦楝花),梨、枣核,任加松、枫球。」由此而成的香品因为配料增加到六样,所以简洁地名为「穷六和」,古人真是有着很强的自嘲精神。

果皮、果渣制作低档香料,最初的目的应该是满足低端消费市场,但是因为材料节俭,效果却不差,与当时上层社会喜爱的奢侈香品形成鲜明对比,「小四和」、闻思香等都引起了士大夫阶层的兴趣,文人当中也兴起了使用这种香品的风气。足为风流佳话的是,借助一位美貌妃嫔的聪慧,这种低档香料竟进入宫廷,摇身获得了「皇家用品」的尊贵身份。苏轼有一则《香说》谈道:「温成皇后阁中香,用松子膜、荔枝皮、苦练(楝花)之类;沉、檀、龙、麝皆不用。或以此香遗余,虽诚有思致,然终不如婴香之酷烈。贵人口厌刍豢,则嗜笋蔽;鼻厌龙麝,故奇此香,皆非其正。」

温成皇后即北宋仁宗的宠妃—张贵妃,史传说她「巧慧,多智数」,这一点也确实在其用香的具体策略上体现出来。对于宋代的有教养阶级来说简直就像吃饭喝水一样普通而重要的熏香事项,到了温成皇后这里,也被渲染上了鲜明的、个性化的格调。当时为富贵人家所疯狂消费的沉香、檀香、龙脑、麝香之类,她避而不用,却另辟蹊径,把民间最低档的合香产品在工艺上加以精致化,然后搬用到宫廷生活之中。这是温成皇后的聪明之处,也是她的大胆之处,而她的大胆获得了成功。想来,一脑门子政事的宋仁宗下朝之后,一进这位爱妃的殿门,马上闻到一股子与朝堂上、也与其他后妃殿阁中全然不同的「小清新」气息,效果大约接近「香疗」,

很自然的便感到愉快与放松。

据苏轼讲述,「小四和」一类民间

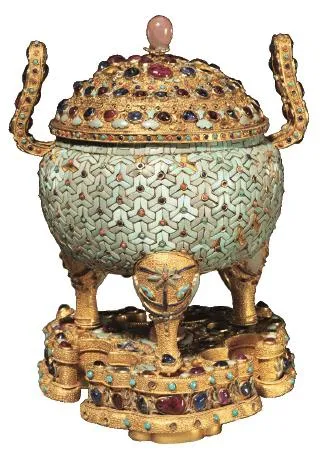

清乾隆金嵌宝石朝冠耳炉

清铜镀金镂空嵌料石炉

清乾隆 掐丝珐琅炉瓶盒三事故宫博物院藏

低档香品经聪慧美人提升为「温成皇后阁中香」之后,首先在后宫中独树一帜,笑傲于众妃嫔间,然后又发生了反向回流民间的过程,引发贵族与士大夫阶层的好奇与模仿。有人特意把这种香品当宝贝似的送给苏轼,结果引发出东坡居士充满反感的议论。那么,是否在此之后,宋代天子又钦定此类朴素香料为「昭俭德」的象征,将之用于朝廷大典?

遗憾的是,历史记录留下了太多的断裂,我们后人即使凭想象也无法联补。

苏轼对温成皇后的机灵不以为然,在他看来,这是当时的富贵阶级长期享用沉、檀、龙(脑)、麝等奢侈香料,觉得烦腻了,于是有意追求另类的鼻观体验,正像天天大鱼大肉的情况下,偶尔吃个粗粮土菜会觉得新鲜。然而,东坡居士目为「非正」的香品,在后世却被赞为「清微澹远,迥殊常品」,「历代相传」地袅香于岁岁元旦的晨光中。虽然我们难以明确「四弃香」究竟在具体哪一个朝代登上新正大典,但,可以肯定的是,到了清朝,每一年元旦的拂晓时分,太和殿上下乃是被梨、苹果等四种水果合成的香气缭绕。据况周颐解释,之所以特意在新年的第一天采用这样一种香料,意义在于醒示天下,俭朴的美德乃是天子、国家以及臣民品行的立基所在。

于是,元旦这一天的黎明,天子率百官于紫禁城内的太和殿举行一年伊始的隆重大典之时,殿前的鎏金大铜香炉中所焚非沉非麝,反而飘散出梨皮、苹果皮的清新香味。就在这明朗健康而又飘渺的馡馥中,新升的太阳照耀到紫禁城的琉璃瓦上,与之同时降临的,是又一年国泰民安、岁丰物稔的希望。

清 金镶木柄提炉故宫博物院藏

阅读链接:《陈氏香谱》中记载的一些香品

四和香 沉、檀各一两,脑、麝各一钱,如法烧。香橙皮、荔枝壳、樱桃核、梨滓、甘蔗滓等分为末,名小四和。

四和香 檀香二两(剉碎,蜜炒褐黄色,勿令焦),滴乳香一两(绢袋盛,酒煮,取出研),麝香一钱,胯茶一两(与麝同研),松木麸炭末半两,右为末,炼蜜和匀,磁盒收盛,地窨半月,取出爇之。

冯仲柔四和香 锦文大黄、玄参、藿香叶、蜜各一两,右用水和慢火煮数时辰许,剉为粗末,入檀香三钱,麝香一钱,更以蜜两匙拌匀,窨过爇之。

加减四和香 沉香一分,丁香皮一分,檀香半分(各别为末),龙脑半分(另研),麝香半分,木香不拘多少(杵末沸汤浸水),右以余香,别为细末,木香水和捻作餅子,如常爇之。

闻思香 玄参、荔枝、松子仁、檀香、香附子各二钱,甘草、丁香各一钱,同为末,查子汁和剂,窨爇如常法。

闻思香 紫檀半两(蜜水浸三日,慢火焙),甘松半两(酒浸一日,火焙),橙皮一两(日干),苦楝花一两,榠查核一两,紫荔枝一两,龙脑少许。右为末,炼蜜和剂,窨月余爇之。别一方,无紫檀、甘松,用香附子半两,零陵香一两,余皆同。

百里香 荔支皮千颗(须闽中来用盐梅者),甘松、栈香各三两,檀香(蜜拌炒黄色)、制甲香各半两,麝香一钱(别研)。右细末,炼蜜和令稀稠得所,盛以不津器坎埋之,半月取出爇之。再投少许蜜捻作饼子亦可。此盖裁损闻思香也。

毓庆宫区域

———作者必读(四号仿宋)