基于绿色生态理念的住区规划布局设计

祝 捷 程嗣闲(天津大学 建筑设计研究院,天津 300073)

城市住区是城市发展中非常重要的载体,在大力倡导低碳生活、资源节约和环境友好的社会背景下,实现绿色发展更是重中之重。把绿色生态的理念逐步延伸到城市住区领域,不仅适应当今快速城市化背景下生态城市建设要求,更是城市实现以人为本的必由之路。本文以邯郸市东部新区绿苑新城住区项目规划设计为研究对象,基于数字量化模拟分析的方法,进行住区规划布局的优化设计实践。

1 国外典型案例分析

BedZED社区位于英国沃林顿,作为全球首个CO2零排放社区,绿色生态的理念体现在社区的方方面面。社区占地面积16 500 m2,一期建筑面积3 000 m2,是集居住、办公和商务于一体的混合型社区(图1)。

图1 BedZED社区鸟瞰图

基地原为一块废弃的平整土地,紧邻公交线和火车站,设计之初的功能定位仅为居住。为了提高土地的利用率,减少人们的交通出行时间,提供更多的就业机会,设计中建议增加了1 560m2的工作场所,最终实现了每公顷土地上建造100个居住单元和203个工作场所的目标。

当地夏季温度适宜,冬季寒冷漫长,长达半年的采暖期,使得采暖能耗在总能耗中占据了较大的比重。针对这一气候特点,在社区规划设计中,建筑采用南偏东20°的朝向来充分利用太阳辐射。同时,建筑集中设置在基地的南侧部分,通过建筑自身的围合和遮挡,减少冬季寒风对外围护结构的渗透。基本布局确定后,通过对建筑体量的进一步优化,实现对场地中自然资源的充分利用。

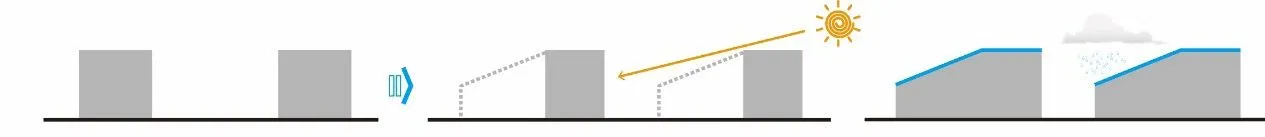

在不影响南向立面日照时数的前提下,增加建筑北侧的体量,通过这样的调整优化达到3个方面的效果:① 可以提高建筑密度,增加建筑使用面积;② 使得建筑布局更加紧凑,进一步降低建筑外围护结构的散热面积;③ 通过建筑体量的改变,增加了屋面雨水收集的有效面积(图2)。

图2 体量优化示意图

在建筑的屋顶和南侧设置太阳能光伏板,为共享电动汽车充电,减少对常规能源的使用,增加对太阳能的利用。为使得庭院有足够的日照条件,通常会牺牲一定的建筑间距将庭院设置在建筑南侧,使得对土地的利用和对阳光的需求不可兼得。在设计中,建筑师创造性地将庭院设置在建筑北侧屋顶,并根据冬季太阳入射角度,来保证庭院对阳光的需求(图3)。

图3 屋顶庭院示意图

除此之外,设计还采用了生态燃料热电联产系统、雨水收集和污水处理系统、高保温性能的围护结构、南向阳光房、热回收式风能驱动换气扇、环保材料等措施来降低对能源的使用。与同类社区相比,BedZED社区的采暖能耗降低了81%,用电量减少了45%,用水量减少了58%,汽车年行驶里程数减少了64%,并通过对速生林的种植,实现了CO2零排放的目标。

2 住区的绿色生态规划布局

邯郸市老城区以正南北为基本格局,住区多采用单一的行列式布局,排列紧密,缺乏对公共活动空间的关注,室外以硬质路面为主,绿化空间稀缺,这也是影响住区环境品质、加剧城市热岛效应的重要原因。

绿苑新城住区项目的建设用地位于河北省邯郸市东部新区,东部新区作为邯郸市的新城区,承接着未来城市发展的新方向和新面貌。建设用地包括居住、公园、教育、交通及公用设施等,用地西侧为新区行政中心,南侧为支漳河景观带,东侧规划有医疗配套等服务设施(图4)。

图4 绿苑新城住区用地情况

在规划布局设计中,以优化环境品质、提升住区活力为先导,充分利用阳光、风、景观等自然条件,从空间布局、开放街区、绿色交通、室外场地4个方面展开,最大化地实现住区的绿色生态理念,使居住者可以从生活成本、舒适度和居住健康指数等各方面,切身体会到绿色生态设计为其带来的诸多益处。

2.1 气候分析

气候作为造就建筑多元化的重要因素之一,具有长时间的稳定性和地理空间的地域性特征,对建筑以何种方式和何时利用阳光、风、空气、水等自然条件用于采暖、降温和照明有着巨大的影响。因此,对当地气候的分析,是了解项目场地中自然资源现状的关键因素,也是展开设计的首要条件。

根据我国GB 50176—1993《民用建筑热工设计规范》的气候区域划分,邯郸市属于寒冷地区,最高气温基本出现在7月份,日最高温度维持在30 ℃以上,最低气温基本出现在1月份。在Weather Tool软件中对邯郸市的气候数据进行录入,综合考虑在过冷时间里尽可能多地获取太阳辐射,在过热时间里尽可能多地减少太阳辐射,得到邯郸地区的最佳朝向为南偏东7.5°。对当地太阳辐射量情况进行数据输出,结果显示在朝向为南偏东7.5°时,过冷时间里的太阳辐射量为195.73 kW.h/m2,过热时间里地太阳辐射量为150.73 kW.h/m2,说明在冬季尽可能多的获取太阳辐射的同时,也需要重点考虑夏季对太阳辐射的遮蔽。根据GB 50736—2012《全国民用建筑供暖同分与空调调节设计规范》和Weather Tool软件中邯郸地区典型气象年的数据统计,冬季主导风向为NNE,风速为2.0 m/s;夏季主导风向为SSW,风速为2.3 m/s,以上两种风况均以10 m为监测点。

2.2 空间布局

合理的空间布局,很大程度决定了建筑是否可以高效率地利用场地内风、光、景观等自然资源,进而提升住区环境品质,增进住区活力,减少能源消耗。

住区项目基地被4条主干道和3条次干道划分,住区与公园被城市道路分割。为削弱上位规划对住区整体性分割的影响,同时因势利导,充分发挥基地坐拥支漳河景观带的优势地理条件,在规划中,通过中轴 “林荫大道”的植入,将各个片区串联起来,形成了鱼骨式的空间骨架,并完成住区与城市、景观的良好衔接。

公园、林荫大道和支漳河景观带构成的住区“一核两轴”的景观脉络,是提升住区环境品质,改善住区热环境的关键。规划中,为了充分发挥基地坐拥支漳河景观带的地理优势,建筑天际线自南向北阶梯状递增,将外部景观引入场地内部,使城市景观带与住区环境相互渗透,实现自然与住区的融合,并使得“林荫大道”及两侧的空间更具开放性,利于激发公共交流活动的发生,提高住区活力。

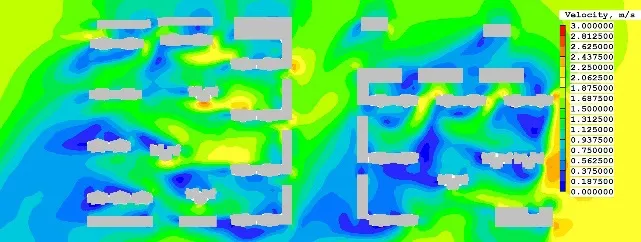

结合南偏东7.5°的当地最佳朝向和路网情况,住区采用正南北朝向,并通过单元之间的错动,取得空间的围合变化。结合Phoenics 软件中场地风环境的模拟结果,对建筑的布局进行优化。冬季主导风向为NNE,风速为2.0 m/s,在地块的东北侧采用围合的布局方式,减弱冬季寒风对住区的影响;在公园的北侧种植乔木和灌木,形成防风林带,避免内部开敞地段冬季风速过大。夏季主导风向为SSW,风速为2.3 m/s,地块的西南侧尽量开敞。以引导夏季主导风进入场地内部带走热量,同时,建筑采用前后错动的布局方式,减少处于风影区中的面积。

2.3 开放街区的营造

设计中引入街坊的概念,通过对空间尺度的约束、街道的设置、功能的混合来打造具有吸引力的开放街区空间。

“当一个传统社区逐渐从村镇变得城市化,它所在的空间也会发生变化—这种变化主要反映在建筑的空间围合感更强,空间限定感更明显”[1]。“林荫大道”作为住区的主骨架,带动城市景观与住区环境相互渗透与融合的同时,承担着住区向城市空间开放和激发公共空间活力的重要作用。设计中,通过限定开敞空间的尺寸与周围建筑高度之间的比例关系,对大尺度空间进行削弱,打造具有吸引力的公共空间;为削弱高层住宅的体量感,在“林荫大道”两侧设置低层商业建筑,以近人的尺度,与前广场形成便于行人驻足的空间;以树冠较大的悬铃木、不同层次的灌木和景观小品对空间进行进一步限定与围合,营造松弛有度的趣味空间;沿街店面的零售空间散落于邻里之间,街坊里布置商店和休闲设施。

“仅仅把道路当做联系的空间是不够的,它还应该为重要的建筑物提供华丽的门廊,为路人提供愉悦的旅程”[2]。道路作为构成建筑与公共空间的联系网络,在规划设计中,将街道和小巷交织在一起,并通过对景观的配置,为行人提供探索及发现的乐趣。街道在承担交通空间的同时,更是重要的交往空间。

住区内除必须的配套公建外,还包含了餐饮、酒店、高端会所、运动健身、学校等多种功能,满足居民多种生活所需,减少外出交通成本,并吸引周边住区居民,进一步提高住区活力。在基地中东部地块设置的公园,极大地提升了住区整体的环境品质,同时也是住区对外开放的重要端口。在基地东北角设置有公交站,与城市公共设施形成良好衔接。

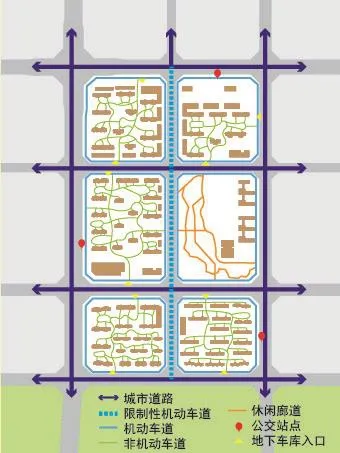

2.4 绿色交通的完善

在住区中,建立公共交通和步行友好的绿色交通系统:“林荫大道”作为城市道路,对机动车进行车速限制,以降低对公共活动的影响;采用人车分流的交通组织方式,车库入口位于每个地块沿道路侧,方便机动车就近入库,实现全地下停车,避免机动车对步行系统造成干扰;非机动车道灵活便捷,连接各个地块和中心景观绿地;设置于公园内的休闲廊道,方便住区和城市居民在此健身、慢跑和步行;公交站和公交站点设置在居民的步行范围内,鼓励居民的绿色出行,使得公共交通成为住区生活的一部分(图5)。

图5 地下车库入口示意图

2.5 室外活动场地的优化

通过对场地的阴影遮挡和风环境模拟结果进行叠加分析,来确定室外活动场地和景观的配置,尽可能地延长不同季节室外活动的时间、提升室外环境的舒适度。

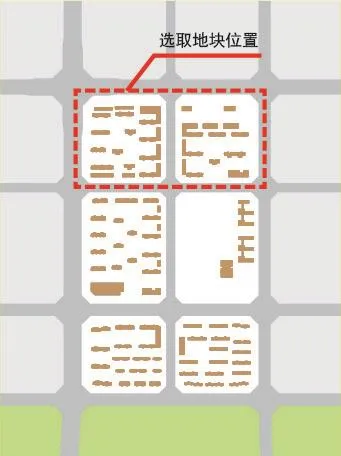

选取基地北侧的两个地块进行具体说明(图6)。在 Ecotect软件中对场地进行阴影遮挡计算。夏至日和冬至日的阴影遮挡情况如图7、图8所示,图中阴影颜色越深,说明日照遮挡时间越长,太阳辐射强度越低。

图6 选取地块位置示意图

图7 夏至日场地阴影遮挡示意图

图8 冬至日场地阴影遮挡示意图

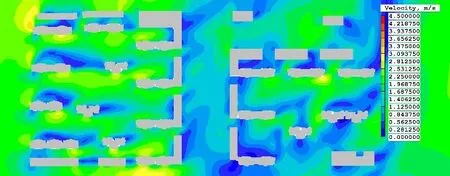

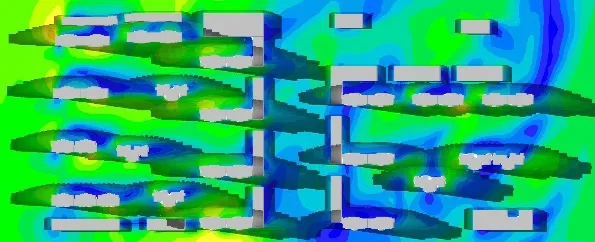

图9和图10分别是夏季和冬季场地的风环境模拟示意图,图中颜色由暖至冷,表示风速由大到小。

图9 夏季风环境模拟示意图

图10 冬季风环境模拟示意图

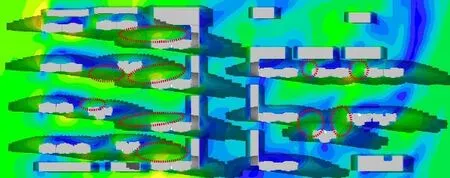

对场地阴影遮挡和风环境模拟图进行叠加,得到图11和图12。

图11 夏季场地阴影与风环境叠加示意图

图12 冬季场地阴影与风环境叠加示意图

室外活动场地的确定应符合以下原则:在夏季,为避免过多的太阳辐射,降低体感温度,应尽量选择在通风良好的阴凉处;在冬季,为尽可能多的获取太阳辐射,减少寒风对体感温度的影响,应尽量选择在风速较小、阳光较好的地段。

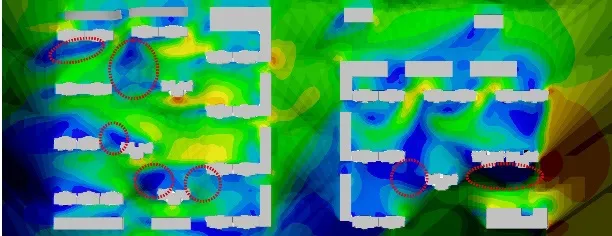

根据上述原则,对室外活动场地进行配置。图13和图14中红色虚线所示位置,分别是夏季和冬季室外活动场地的设置位置。结合景观:夏季室外活动场地可选择落叶乔木,在增加遮阴面积的同时不影响近人处的风场,有效缓解热岛现象;冬季室外活动场地可选择灌木丛,以进一步降低近人处的风速。

图13 夏季室外活动场地选择示意图

图14 冬季室外活动场地选择示意图

3 结 语

绿色住区的建设是未来住区建设的必然趋势。本文基于工程实践,以绿色生态为设计理念,通过定性和定量的设计方法,从当地气候条件入手,在空间布局、开放街区、绿色交通和室外活动场地四个方面对住区的规划布局进行探讨和分析,期望在设计阶段,可以有效降低住区对能源的消耗,加强对生态环境的保护。

参考文献:

[1] 张庭伟,胡晓玲,邱永东,等.美国MPC社区[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2] 清华大学建筑节能研究中心.中国建筑节能年度发展研究报告2010[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.