重视过程设计 发展科学素养

——以“行星的运动”教学设计为例

叶 春

(浙江慈溪中学,浙江 宁波 315300)

重视过程设计 发展科学素养

——以“行星的运动”教学设计为例

叶 春

(浙江慈溪中学,浙江 宁波 315300)

结合“行星的运动”的教学设计,评析课例的成功之处.教学过程中,通过设计一些学生实验,加深学生对现象的认识;通过提供研究资料,经历科学研究的过程,引发学生的深度思考;通过运用高中所学的数学知识,提高学生解决问题的能力,提升学生的思维品质.

深度思维;数理渗透;过程设计;科学素养

新课程标准要求教师的教学以学生为主体.在此背景下,有些课堂对学科本身的魅力和关键知识的“深度学习”把握不足,由此造成课堂教学表面热闹,课堂有效性堪忧.本文以“行星的运动”的教学为例,就课堂教学中如何促进学生“真”学习,谈一些自己的观点和想法.

1 以实验为基础,关注学生的体验

“行星的运动”是必修2第3章“万有引力定律”的第1节内容,教材一开始主要介绍日心说的建立过程.限于篇幅的关系,内容呈现较为简短.而且从小开始我们就把“地心说是错误的,日心说是正确的.”这种观点以常识的方式灌输给学生,绝大多数学生都能很好的记住这个结论.因此,在教学中,教师往往简化处理,或让学生自己阅读,或教师照本宣科,列出提纲简单讲解.

简化处理虽然可以大大节省教学的时间,但是很难让学生体会科学发展过程中的精彩,更难让学生体会其中蕴含的科学思想和科学方法.对于高中学生,通过必修一内容的学习,理论分析的能力比初中小学时有明显的提高,学生本身也不满足于只是记忆结论.所以在教学设计中,我们的教师完全可以对原先要求记忆的知识,进行深加工,让学生从本质上去认识规律.笔者在这部分内容的教学中,设计了两个实验,让学生更好的认识这一内容.

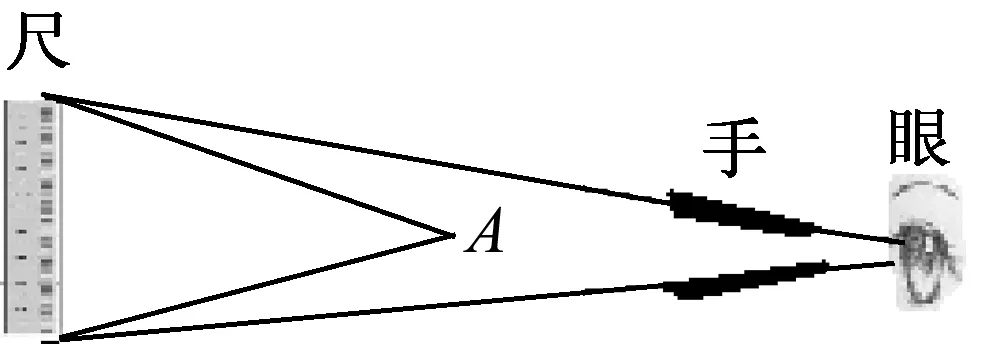

实验探究1:视角实验演示说明地球在运动.

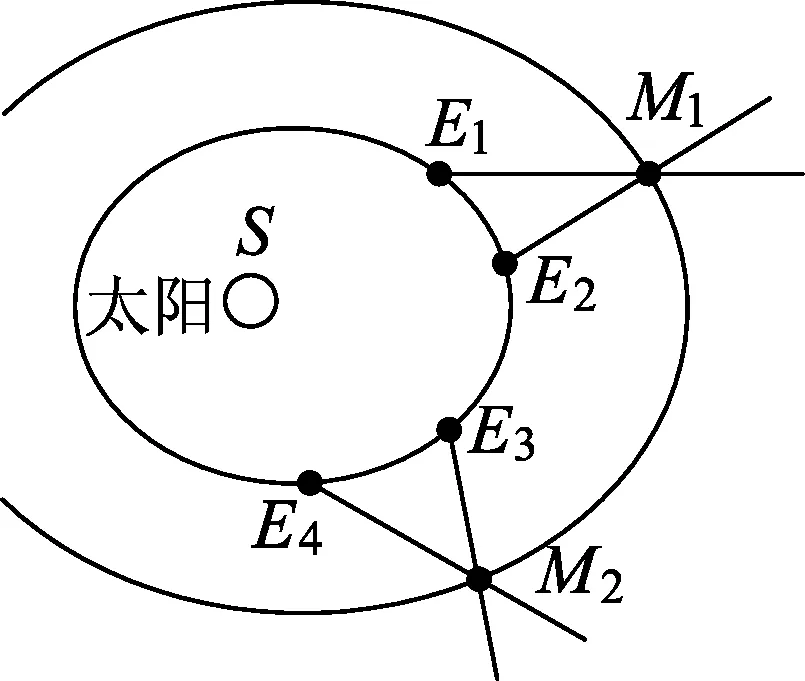

图1

实验方案: 一个学生手举一根米尺,站在教室的最后面.另外一个学生用一只眼睛通过两个手掌的空隙观察米尺,让手掌刚好夹住米尺两端,原理如图1所示.让拿尺的学生保持不动,观察的学生逐渐靠近拿尺的学生,并且要求在两手与眼睛距离不变的情况下,两手掌依旧夹住尺的两端,会发现两手的距离会逐渐增大.

实验原理: 从原理上很容易看出,从原来位置到A位置时,眼睛对尺的视角增大了.在古代人们正是利用这一个原理,得出地球并不是静止不动的而是在运动的.科学家认为遥远的恒星是恒定不动的,选定两颗恒星,从地球上观察两个恒星,发现地球相对恒星的视角经过一段时间以后是变化的,从而得出了地球并不是静止不动的,而是在运动的结论.

设计意图:通过简易实验的设计,帮助学生直观地感受到科学家发现地球是运动的,而非静止不动的过程.使学生在实验中进行真实体验,拉近学生与高深原理之间的距离,从而激发学生对物理现象和原理探索的兴趣.

实验探究2:学生实验,发现圆周运动相对性的原理.

从相对运动角度看,日心说和地心说仅仅是参考系发生变化,两者都应该是正确的.为了减轻学生形象思维的负荷,增加学生的感性体验,笔者设计了如下一个实验.

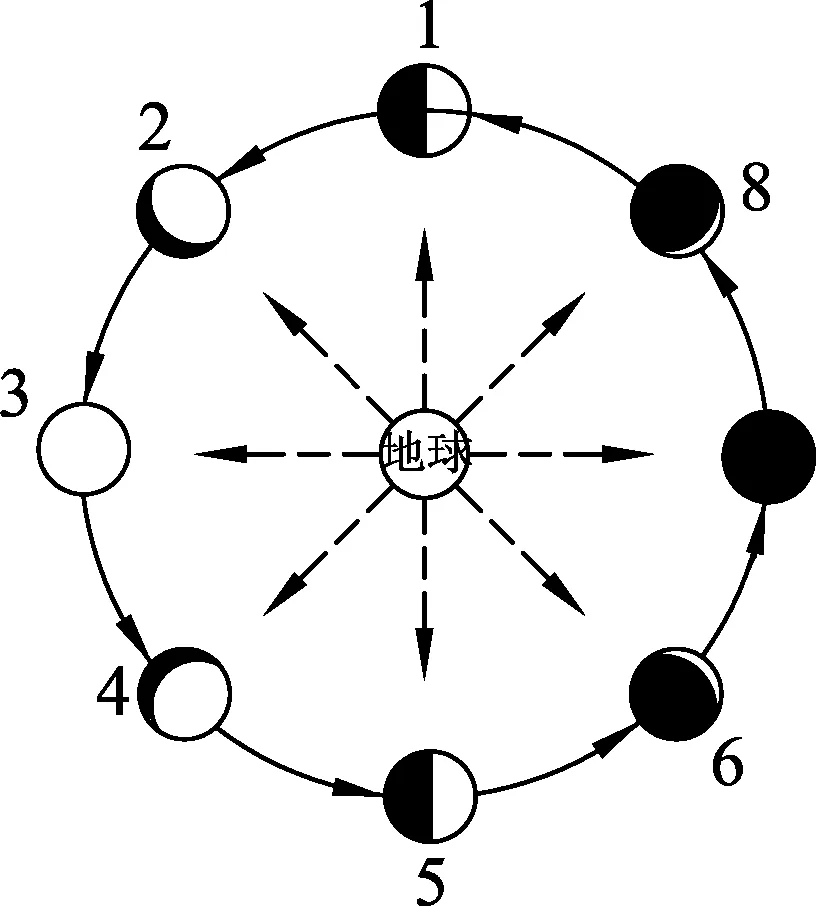

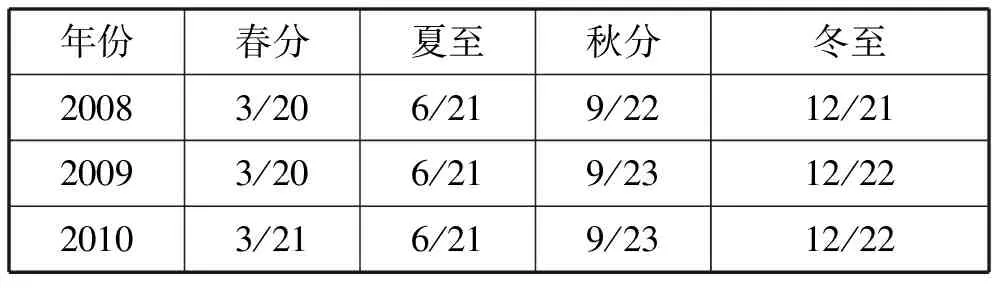

图2

实验方案: 让学生在白纸上,画出地心说基础上,太阳绕行一圈的示意图,如图2所示.接下来假设太阳不动,来看地球在图中8个时刻相对太阳的位置并画下来.1时刻地球在太阳正下方,2时刻位于太阳右下,3时刻位于太阳右侧,以此类推,由于日地距离不变,所以最后我们发现地球相对太阳运动的轨迹确实在一个圆周上.

设计意图: 苏霍姆林斯基说过,“人的内心里有一种根深蒂固的需求——总想感觉到自己是发现者、探究者.”通过这样的学生实验,满足了学生的求知欲望,从而激发学生的学习热情,加深了对物理问题的认识.

2 经历探究过程,唤醒深度思维

在物理学史上,第谷是一位杰出的天文学家,所做的观测精度之高,是他同时代的人望尘莫及的.第谷编制的一部恒星表相当准确,至今仍然有价值.正是他出色的工作,为开普勒得出行星运动定律提供了最可靠的数据支持.开普勒在第谷观测数据的基础上得出行星运动定律的工作是非常艰苦的.他用了4年时间进行了大量的运算,尝试了19种设想的路径,最后发现行星的运动轨道是椭圆.教材限于篇幅,并没有提供完整的物理学史,很难让学生体会开普勒工作的艰辛和精彩的物理研究方法.所以我们可以适当补充些资料,让学生通过学习,体会科学方法的巧妙,唤醒学生的深度思维.

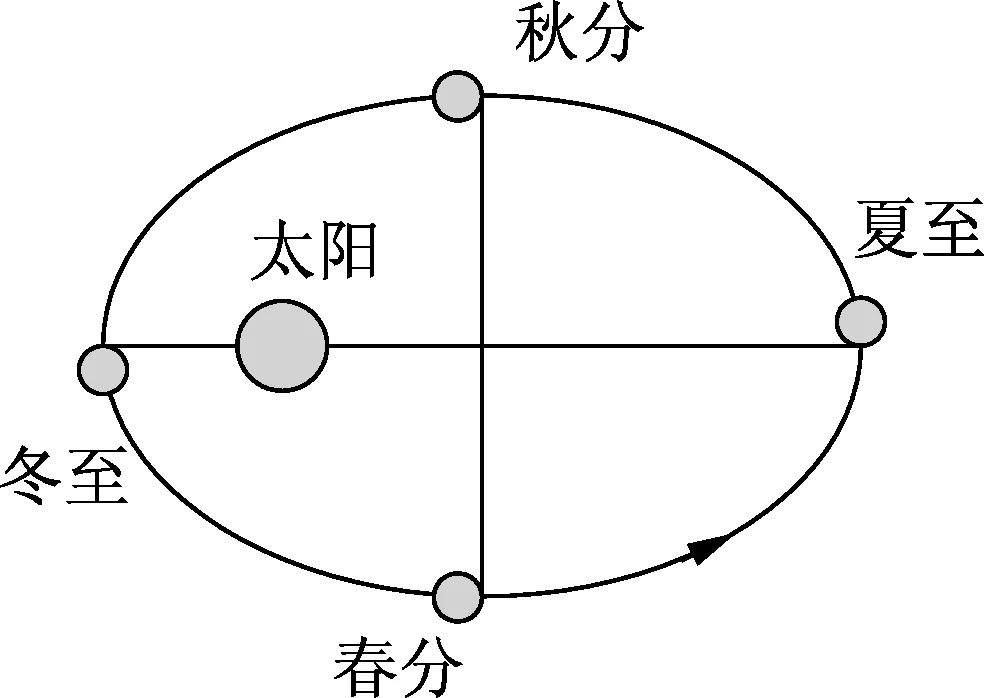

图3

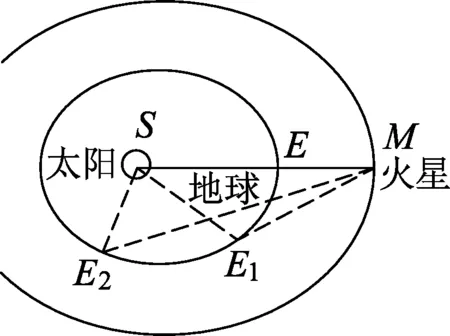

探究3:思考作图得出开普勒行星运动第一定律.

师生互动: 首先以火星和太阳为参照来确定地球的位置.如图3,太阳、地球、火星在同一直线上的时刻开始,经过一个火星年(687天)后,火星又回到了同一位置,而此时地球运动得比较快,已经到了E1,在教师的引导下,学生记录下地球的两个位置.又经过一个火星年后,地球来到了E2,学生记录下地球位置.根据多组彼此间隔的火星年观察数据,就可以确定地球轨道.学生通过动手记录地球位置,知道椭圆轨道的由来,并且能深刻体会为什么第谷观察天体位置需要耗费20多年时间,开普勒从那么多数据中找出有用数据的不易.

图4

学生探究:在地球轨道和运行时间确定后,如何推测出火星轨道?

教师活动: 提示还是利用每隔一个火星年的观测数据.每个火星年,火星位置不变,而地球处于自己轨道的E1和E2,绘出两条指向火星的视线,交点M1是火星轨道上的一个点,同理可得到M2等点,如图4所示,从而确定火星的轨道也是椭圆.

设计意图: 构建探究活动,激发学生主动参与学习的积极性,通过理性分析,经历科学发现的过程,提升学生科学的思维品质.

探究4:数据分析理解开普勒行星运动第二定律.

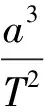

教师活动: 提出问题,行星绕太阳运动的快慢是否相同?提供地球运动中上下半年几个节气的时间表(表1),学生分析表中数据得出规律.

表1 节气时间表

学生活动: 通过比较分析,发现每年春夏两季时间总比秋冬两季时间长几天,即夏半年都要比冬半年时间长.

图5

师生互动: 结合图5说明行星绕太阳的运动并不是匀速率的,有快慢之分.进一步解释分析开普勒行星运动第二定律,有了前面的活动设计,学生可以非常好的理解所学内容.

设计意图:培养学生发现问题和归纳、总结解决问题的能力.

3 关注数理渗透,发展科学素养

恩格斯曾说:“纯数学的对象是现实世界的空间形式和数量关系,所以是非常现实的材料.”而现实世界的空间形式及数量关系则是物理规律的现实具体体现.因此,物理教学中多运用高中学生掌握的数学知识,解决原来的问题,对于学生的思维培养是非常有益的.

探究5:用函数方法探究开普勒行星运动第三定律.

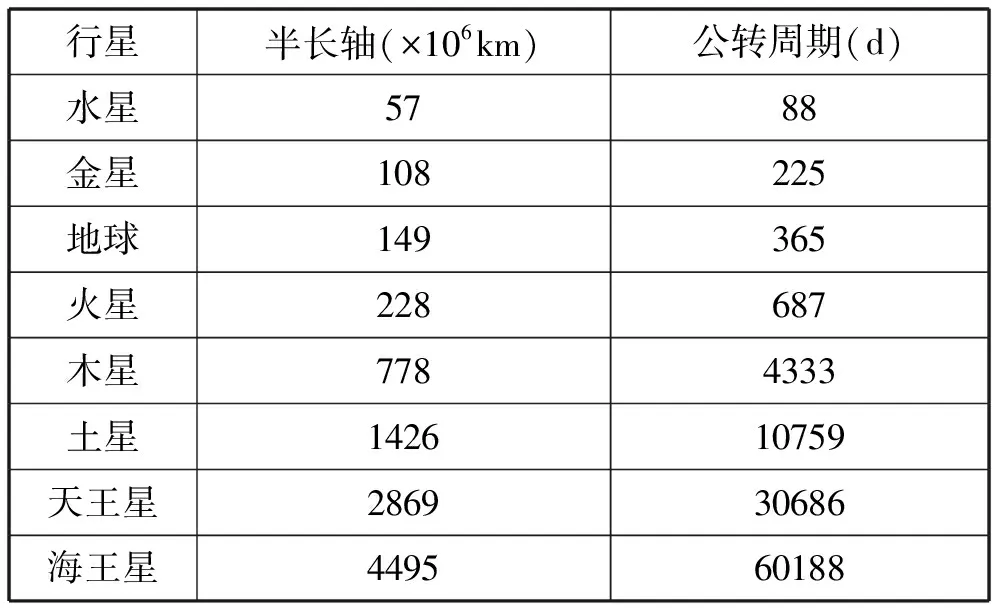

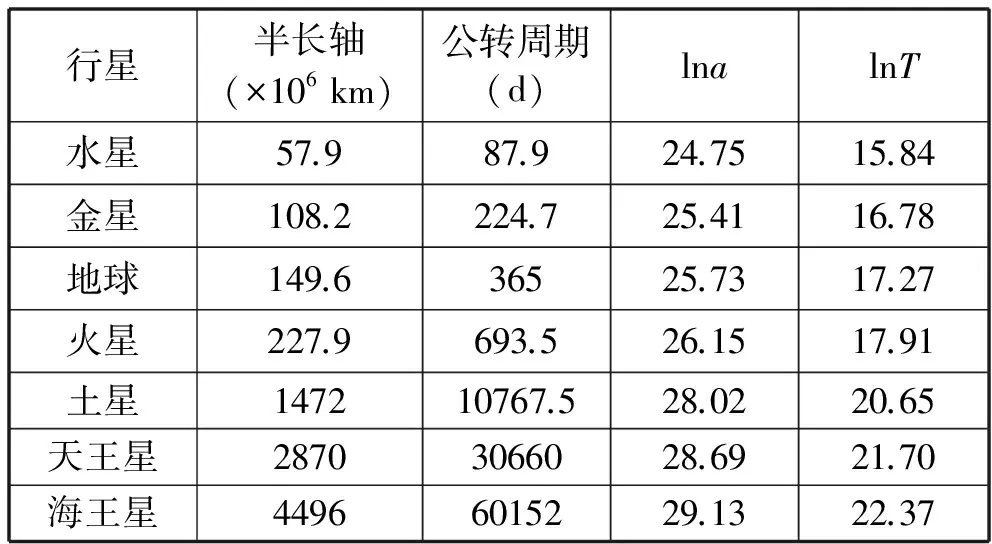

表2

学生探究:

(1) 确定函数.

系数未知,分别设为x和y,半长轴和周期满足的关系是ax=kTy,现在的任务是有了表格中的数据,如何确定x和y.通过两边取对数,可得到xlna=ylnT+lnk.

(2) 数据分析.

把数据代入表3,进一步分析表格中lna和lnT的关系.

表3

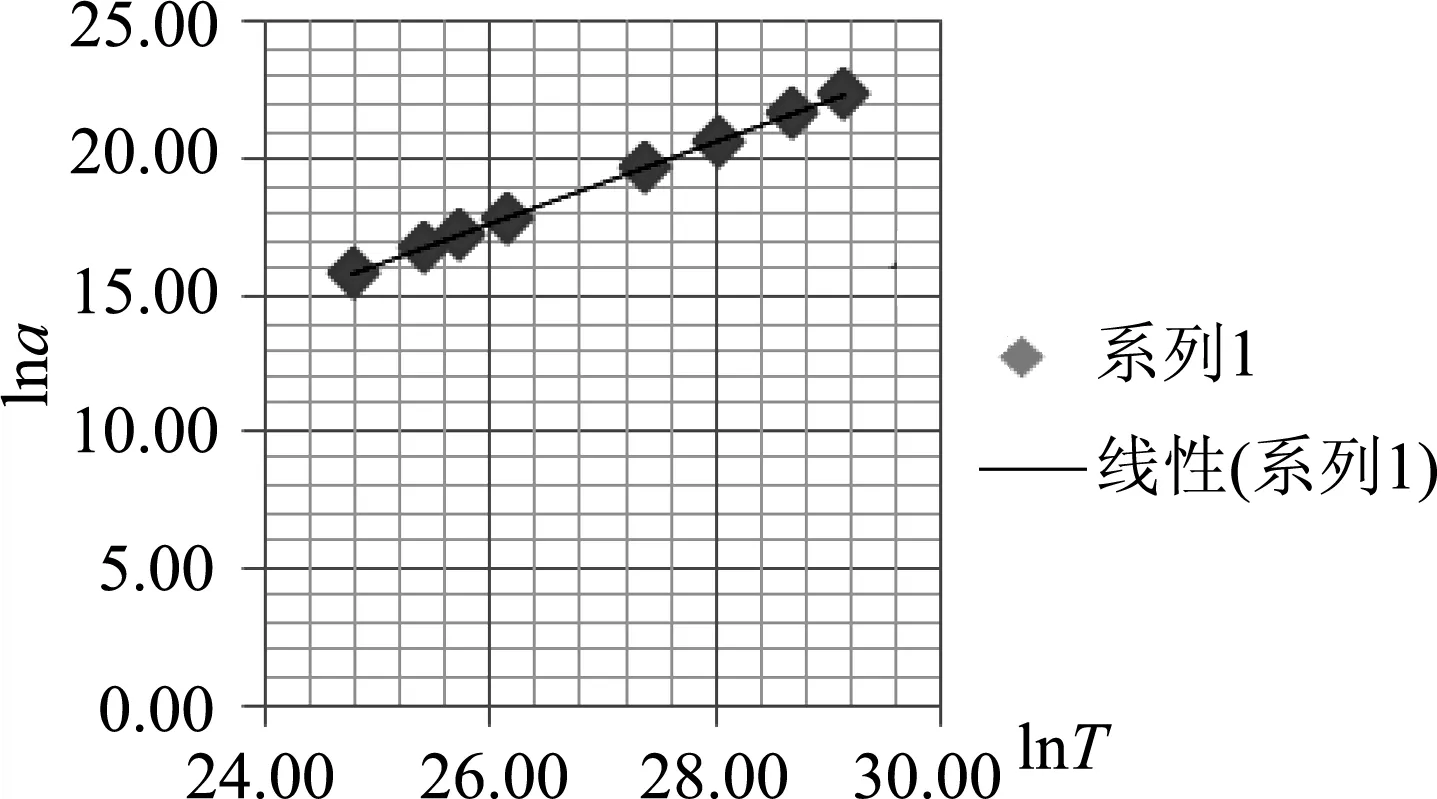

(3) 图像拟合.

用计算机图像的方法分析lna和lnT的关系,发现两者在图像中成线性关系,如图6所示.

图6

(4) 待定系数.

通过待定系数的方法,就可以顺利得出系数x和y的值.

设计意图: 给学生提供发散思维的空间,训练学生应用所学数学知识和计算机方法解决问题的能力.

现代教学设计的理念,一个良好的教学设计既要注重结合学生的生活实际和年龄特点,选择合适的教学方法和构建有效的教学过程,又要注重给学生创建“实践体验”和“合作交流”的学习环境.“行星的运动”的教学设计中,通过几个环节的设计,引领学生体验透过现象发现本质的科学思维过程,从中学到科学方法,提高思维品质,发展科学素养.

1 祁有龙.高中物理专题分析丛书——万有引力[M].北京:人民教育出版社,2013.

2 叶兵.高中物理中科学史内容的有效教学策略[J].物理教学,2015(12):22-24.

3 李科敏.教学设计要注重三维教学目标的和谐达成[J].中学物理教学参考,2015(10):38-40.

2016-10-12)