指向深度学习的深度备课

——以苏科版初中物理“凸透镜成像的规律”备课为例

任 晔

(江苏省锡山高级中学实验学校,江苏 无锡 214177)

指向深度学习的深度备课

——以苏科版初中物理“凸透镜成像的规律”备课为例

任 晔

(江苏省锡山高级中学实验学校,江苏 无锡 214177)

通过创设情境、丰富课程资源、架构活动及问题体系进行深度备课,能让学生在学习活动中更好地建构知识网络,自主全面地掌握知识联系,最终完成对知识的迁移与应用,达到深度学习的目的.

深度学习; 深度备课; 物理教学

所谓深度学习就是学生能够根据当前的学习活动调动以往的知识经验,建构出自己的知识网络;在学习的过程中开展积极的沟通与合作,同时又富含个性化的理解;能够抓住学习内容的关键特征,全面把握学科知识的本质联系;能将学到的知识进行迁移与应用.而要使学生达成深度的学习,必须建立在教师进行深度备课的基础之上.

深度备课与传统备课的不同之处在于以学生的深度学习为目标,通过备以课程目标为核心分解而成的课时目标、备以优化实验资源载体为目标的实验资源、备以问题链为主线的符合学生认知发展规律的思维载体、备以有效评价为落脚点的评价方式来更加行之有效地帮助学生建构物理知识、提升学习能力并培养学生相关的物理素养.

下面,笔者结合“凸透镜成像规律”的实际备课过程,具体阐述深度备课过程中遇到的问题及相应的解决策略.

1 备以课程目标为核心分解而成的课时目标

1.1 课程标准的内容要求及分析

凸透镜成像规律是初中光学教学中综合能力要求较高的内容之一,课程标准对凸透镜成像规律的内容要求是:探究并知道凸透镜成像的规律.了解凸透镜成像规律的应用.从认知性目标的角度,该部分内容属于了解层次;从体验性目标的角度,该部分内容属于经历层次.由上述文字描述可知,虽然知识内容的要求并不高,但是本节课需要让学生经历相对完整的探究过程,因此对实验提出了较高的要求.教师需要精心思考实验资源的选择、实验流程的优化以及与之匹配的以问题链为核心的思维载体的设计.

1.2 基于课程目标分解的课时目标

根据对课程标准相关内容的分析,结合学校实际,对本节课的具体学习目标做如下阐述: (1) 通过由近及远观察课本上的字和利用凸透镜进行猜字游戏,发现凸透镜可以成不同的像,进而提出探究问题:凸透镜成不同像与什么因素有关?(2) 结合已有经验和所学知识,提出凸透镜成不同像与物距有关的粗略猜想; (3) 初步学会用光具座、烛焰、凸透镜等器材进行实验,知道实验时的注意事项; (4) 经历探究凸透镜成像规律的全过程,正确记录实验数据和成像性质,在教师问题的引领下不断思考、分析、预测,学会从观察到的现象和收集到的数据中归纳出规律并能用物理语言进行描述; (5) 尝试用作图法进行理论验证从而整体上更好把握规律,结合课件进一步思考、发现其他规律或产生其他问题作为第二课时的探究资源; (6) 通过探究,学生在合作中学会学习,在体验中感悟方法,培养了良好的探究习惯,并进一步激发学生的学习兴趣和对科学知识的求知欲.

2 备以优化实验资源载体为目标的实验资源

2.1 教材建议器材的优势与不足

图1

苏科版初中物理教材中“探究凸透镜成像规律”的活动通常采用以下器材:蜡烛、凸透镜、光屏和刻度尺(如图1).教材之所以选择这些器材,原因在于这些器材在大部分学校中都能够配备,易于开展学生实验.选择上述器材完成实验存在以下不足: (1) 蜡烛的火焰会随着气流晃动,不稳定; (2) 点燃和熄灭蜡烛时会产生大量的烟雾,在密闭的教室中会造成实时的空气污染; (3) 蜡烛烛焰的焰心、透镜的光心、光屏的中心也不易调节至同一直线、同一高度上.

2.2 实验资源的选取及优化

图2

图3

学校目前装备有光具座,这样就很好地解决了调节焰心、光心、光屏中心在同一直线和同一高度的问题.同时一些新开发的教学仪器也能够很好地替代蜡烛.比如有一种比较常见的LED灯制成的F光源(如图2).这种F光源的优势在于其能够安装在光具座上使用,通过开关能很方便地控制光源的亮暗,同时光源稳定,成像也更稳定.学生在实验过程中能够很快地完成探究活动.当然在实践过程中也发现了一些不足之处,比如光源是立体的,很难找到最清晰的像,实验时可能会出现较大的误差.要解决上述问题,笔者查找了网络资料,发现使用某种LED贴片光源(如图3)代替LED灯就能解决上述问题.

2.3 对实验资源的深度思考及回归

在选择器材的备课过程中,笔者想到了2016年无锡市中考物理第25题的内容,其中有实验过程中,蜡烛因燃烧而变短,则烛焰在光屏上的像会下移;将蜡烛置于凸透镜一倍焦距处,结果仍能观察到烛焰放大的像,这是为什么?等现实的问题.于是笔者查阅了相关的期刊资料,有些观点发人深省.比如在用蜡烛做探究凸透镜成像规律的实验过程实验现象的深入剖析中,蜡烛会随着时间的推移慢慢燃烧,所以会慢慢变短,此时所成的像就不在屏幕的正中央了.在绝大多数教师眼中这一器材的缺陷却可以成为促进学生思维的有效载体,使其更加清晰地知道为什么实验时要使焰心、光心和光屏中心在同一高度;也可以引申出,若蜡烛偏低,则成像的位置如何变化?蜡烛偏高,则成像的位置如何变化.通过让学生在焦点处观察烛焰发现仍然能成像,使学生发现,烛焰不是一个点光源,它是一个立体的光源,烛焰的中心处在焦点处,而并不是每个发光的部分都处在焦点处,有一部分在1倍焦距以外,那就成倒立放大的实像,而又有一部分在一倍焦距内,此时成正立放大的虚像.[2]

3 备以问题链为主线的符合学生认知发展规律的思维载体

3.1 问题链的设计

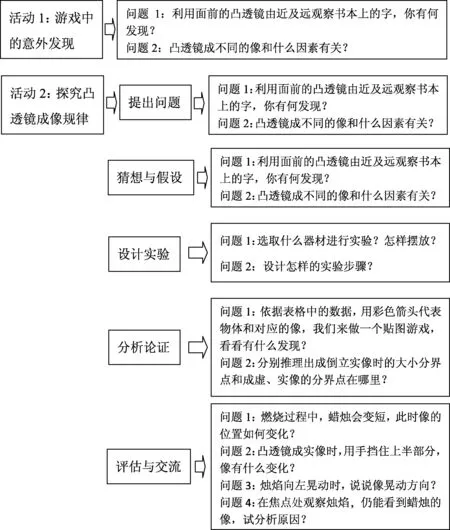

根据教材内容,将授课知识分解成相互联系的逻辑结构体系,在每个环节中配合相关的指向学习目标的系列问题,激发学生的思维,促进学生掌握知识与技能.具体设计如图4所示.

图4

3.2 用图式法处理数据

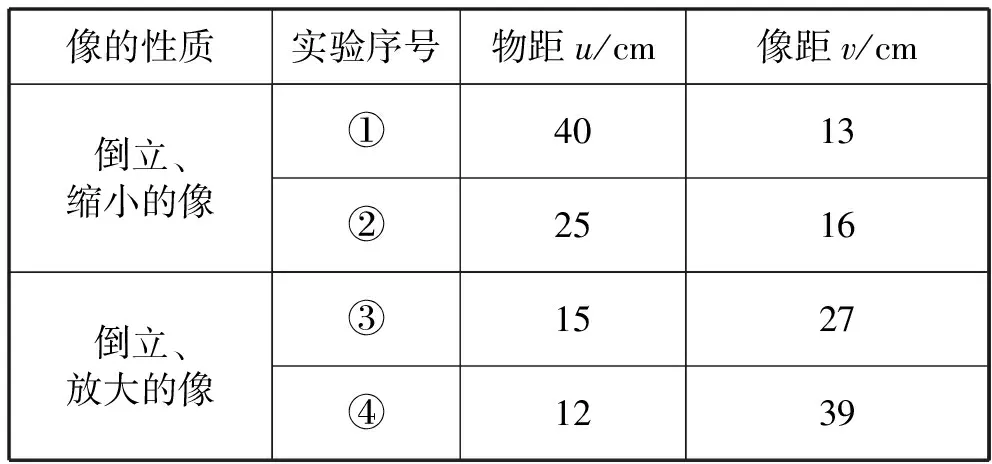

数据处理分析是本节课的重点,学生很难讲物距像距与焦距这一标准联系起来,在以往的教学中,教师往往直接告诉学生物距、像距与焦距进行比较,从而得到凸透镜成像规律.这样操作,学生习得的规律并不是自主获得,往往不够深刻,不易理解,故容易遗忘.而通过图示的方法,能够让学生更加直观地发现成像规律,同时还能对物距动态变化过程中像距以及像的大小变化有更加深刻的认识.例如表1所示的1组参考数据:

表1 观察倒立、放大和倒立、缩小的像f=10 cm

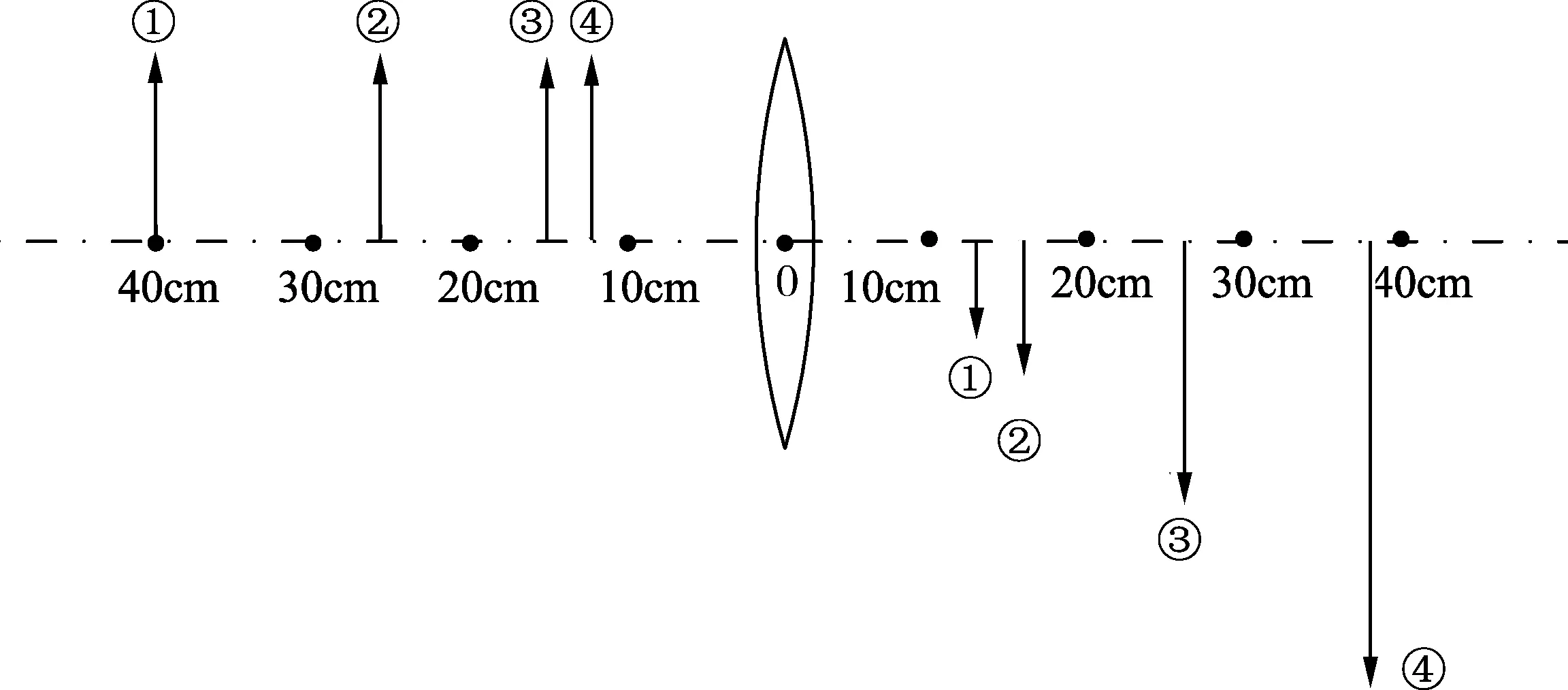

根据表中数据用彩色箭头代表物和像在黑板上完成贴图游戏结果如图5所示.

图5

实验数据越多,则能更加容易的看出规律.

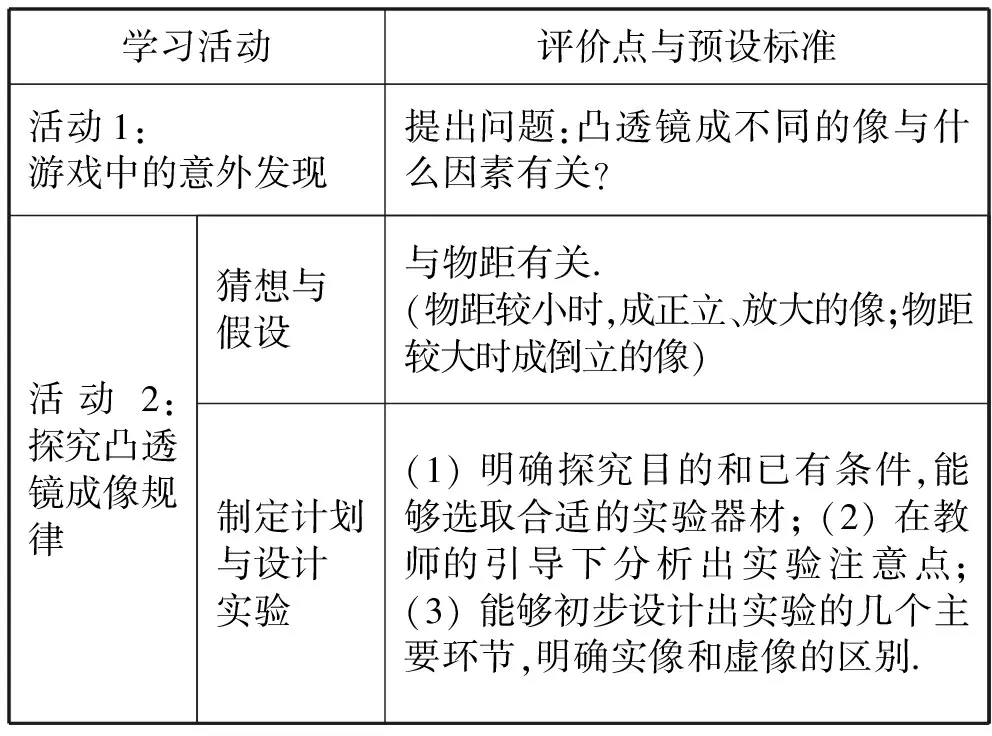

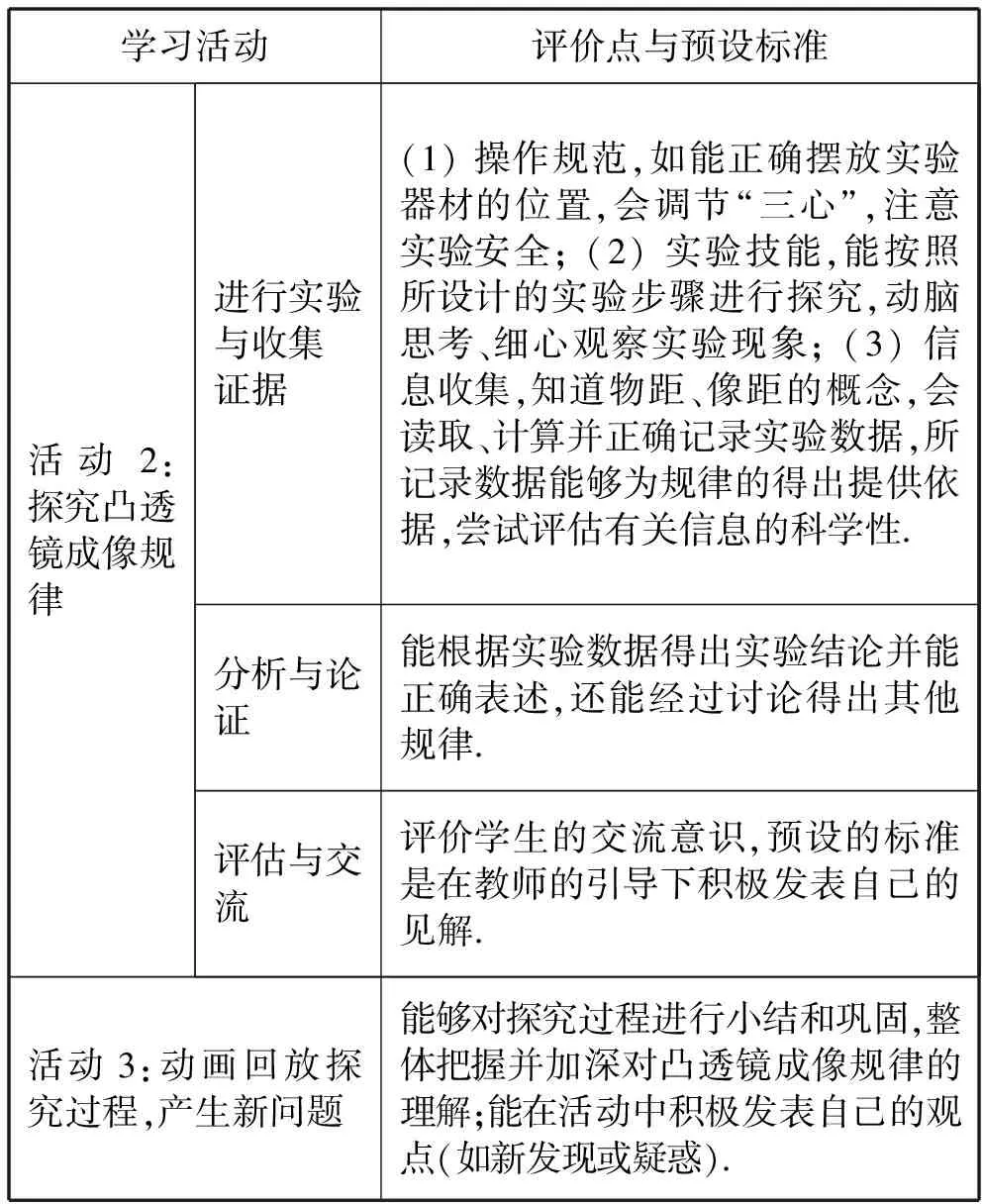

4 备以有效评价为落脚点的评价方式

表2 凸透镜成像规律评价标准

续表

评价不仅是教学终点、亦是新的教学的起点,只有用好评价,才能做到有的放矢,有效达成学习目标;才能了解学生学习的深度与广度.因此,笔者备课时预设了每个活动环节所对应的评价点与预设标准供参考.

5 结语

通过创设情境、丰富课程资源、架构活动及问题体系进行深度备课,让学生在学习活动中更好地建构知识网络,自主全面地掌握知识联系,最终完成对知识的迁移与应用,达到深度学习的目的.而让学生深度学习的目的就是为了培养学生相应的物理素养,形成物理观念和能力,为其终身发展奠定坚实的基础.

1 中华人民共和国教育部 全日制义务教育物理课程标准(2011版)[M] .北京:北京师范大学出版社,2012.

2 姜栋强. 深析经典实验 彰显智慧与价值——谈用蜡烛做探究凸透镜成像规律实验的几点发现[J].物理教学,2015(12):20-21

3 贾丽,朱文军.探究凸透镜成像规律实验比较研究[J].物理教师,2013(1):44-47.

2016-12-07)