指向核心素养的高中物理单元设计之核心概念“加速度”

郭本刚

(江苏省震泽中学,江苏 苏州 215200)

指向核心素养的高中物理单元设计之核心概念“加速度”

郭本刚

(江苏省震泽中学,江苏 苏州 215200)

将高中物理中“加速度”部分内容有机、模块化组合,按“ADDIE模型”的5个步骤设计,使其成为一个逻辑清晰、层次鲜明、具有整体性的教学单元,使概念的核心地位得以充分体现.

高中物理;单元设计;核心素养;核心概念;加速度

钟启泉教授在2015年6月12日《中国教育报》上发表“学会‘单元设计’”一文,指出:在应试教育背景下,……所谓的“成功经验”,赤裸裸张扬的依然是碎片化“知识点”教学的恶习,症结何在?可能有两个因素在起作用,其一、没有摆脱课时主义;其二、缺乏单元设计的基本功.……在基于核心素养的新一轮课程改革下,一线教师应研究课程的整体结构,积累单元设计的经验,加速课堂转型,为新时代期许的“学力”和“学习”而努力. 由此可见,基于核心素养的课堂转型之关键在于单元设计及其有效实施.为此,笔者尝试了以系统的学科知识为基础,围绕“加速度”主题展开探究活动的教学单元设计.整个设计强调脉络化、情境化的学习,紧扣物理核心素养,在实验探究中引导学生树立应有的科学态度,更新物理观念,提升科学思维水平.整个设计遵循“ADDIE模型”,即分析(Analysis)、设计(Design)、开发(Development)、实施(Implement)、评价(Evaluation)而展开.

1 “加速度”的教材逻辑及教学现状(分析)

“加速度”概念是高中物理初遇的第一个重要概念,它是运动学的终极概念,是动力学的核心概念.学生在初中尽管对变速直线运动与力和运动的关系有过了解,但未深入到“加速度”层面.“加速度”在高中的学习主要涉及以下四方面:一是概念的引入和建立及数学化的定义;二是应用它研究匀变速直线运动的规律;三是加速度的决定因素,即牛顿第二定律的探究;四是应用加速度分析动力学问题.从各种版本教材的编排来看,都是先单刀直入地提出“如何比较速度变化的快慢”,然后抛出加速度的物理意义和定义,再应用它探究匀变速直线运动的规律,最后介绍最典型的理想化运动——自由落体,以及伽利略对它的研究.在学习“加速度”之前,则是着力于速度(包括瞬时速度)的定义,并介绍了测量速度的一些实验手段以及描述其变化的方法.而加速度决定因素的研究,则放在相互作用(力)之后,与之前是割裂开来的.

当下的教材逻辑和教学现状存在以下五方面问题:一是引入过于简单.“加速度”不是很容易便能联想到实际情境的,是一个高而深层次的概念,建构过程中会遇到很多障碍,包括概念建立的意义之领悟、定性到定量之转变、抽象模糊到具体直观之跨越等;二是内在逻辑混乱.从历史上看加速度概念源于伽利略对自由落体运动的研究,但是教材先建立概念再实验探究,概念建立则是先加速度再匀变速直线运动,显得因果颠倒、循环论证;三是内容重点错位.教材主要篇幅放在匀变速直线运动的规律上,伽利略的研究放在最后,其教学价值未能得到充分展现;四是核心地位不明.目前,其核心地位只体现在解题上,没有从概念的建立过程上感悟其重要性,没有围绕它展开一系列的探究和思考;五是缺乏整体规划.加速度决定因素的研究没有紧跟其后,学生在初中对力已经有了比较深入的学习,“加速度与力、质量的关系”的研究基础已经建立.

总而言之,“加速度”的教学需要教师基于物理学史的进程和物理学研究的内在逻辑加以全盘考虑和有效整合,在大量的情境经验中有所感悟,让学生在实验探究中经历紧张的脑力劳动,逐级抬高、逐步深入地建立起正确的思维认识,从而建构起具体直观的概念.

2 “加速度”单元的内容及结构(设计)

为解决上述问题,笔者打破传统的“课时主义”的束缚,调整教材的顺序,开发出跨章节、具有层次感的“加速度”单元.本单元设计的学生基础已经具备,可以围绕该主题开展五方面教学: (1) 针对“伽利略对自由落体运动的研究”,教师设置问题引领学生自学并激发思考使其有所感、有所悟; (2) 在现代技术支持下,对自由落体运动进行再研究,检验伽利略当年之假设和观念; (3) 探究小车的运动规律,最终确立起两个概念(匀变速直线运动和加速度); (4) 改变实验条件(或各组比较),进一步领悟加速度的物理意义,并定性认识加速度的决定因素; (5) 应用控制变量法,探究加速度与力、质量的关系.

这样的单元设计,始终围绕“加速度”这一核心概念,教学逻辑顺畅而严密,突出学生的主体地位和自主建构.它强调目标的递进性和内容的循环性,符合认知发展的规律与特点,实现由低阶思维(知识、理解、应用)向高阶思维(分析、综合、评价)的逐步递进和循环上升.

3 “加速度”单元的教学计划和流程(开发)

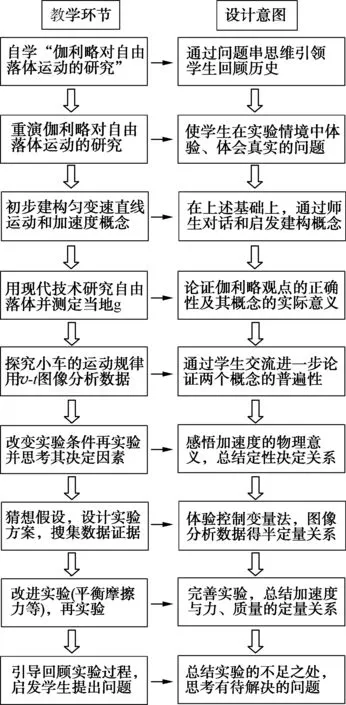

“单元设计”的基本思路在技术性层面上的三重心是目标的设计、方法的设计和评价的设计,方法设计旨在回答“怎样实现目标”,其关键是知识结构和教学方式的设计.从建构主义学习来看,教学方式应该侧重于思考性、研究性学习的设计,使学生在情境、协同、支架、任务、展示、反思下自主生成.基于此,笔者设计了如图1所示的“加速度” 单元教学结构及相应目标.

4 “加速度”单元的课时计划(实施)

单元需要整体规划,但是目标要逐步实现,物理核心素养的四个方面需要在各课时中逐个突出,所以课时计划是课程实施的关键,同时,单元设计又是课时计划的指引.为此,笔者基于学生的认知,整合教材资源,基于核心素养应用不同的教学策略,设计了本单元的四个课时.

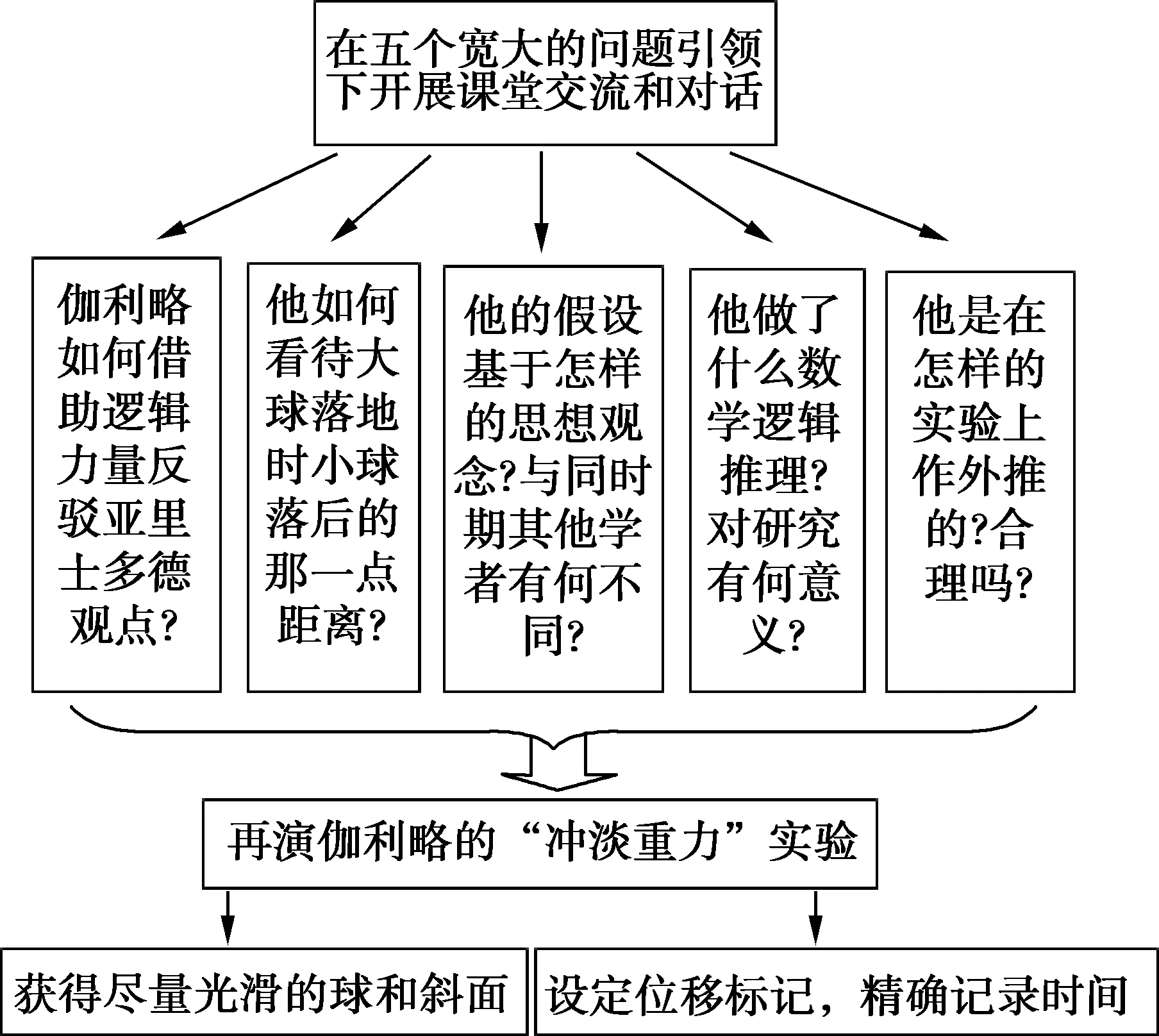

4.1 课时1:伽利略对自由落体运动的研究

匀变速直线运动的概念是伽利略在探索自由落体运动规律的过程中确立的,而“加速度”概念是它的顺延,教学也应符合这个逻辑,让学生在实验探究和科学推理中实现自主建构,具体流程如图2所示.让学生重演历史,在数据的分析中认识到自由落体运动(天然的加速运动)的速度增加方式是简单的,是随时间(而非位移)均匀增加的,从而建立起现代意义的加速度概念及其定义.

图1 单元教学结构及相应目标

图2

4.2 课时2:用现代技术研究自由落体运动并测定当地重力加速度

在现代技术支持下,不妨考虑直接验证伽利略的假设,因为有可以测量瞬时速度的仪器,如光电门、打点计时器等,具体流程如图3所示.整堂课以学生活动为中心,提升学生的探究意识和研究能力,倡导合作式学习、反思性学习.在此过程中,教师的作用主要有三:活动的组织指导、思维的引领调控和结果的总结评价.

图3

4.3 课时3: 探究小车的运动规律并定性分析加速度的决定因素

在“实验:探究小车的运动规律”(如图4所示)中,让学生借助v-t图像分析数据,体验小车的运动规律与自由落体运动是类似的,并计算出加速度大小.让学生改变条件再实验从而纵向对比(或组际间横向对比),指出相同和差异,进而认识到之前那样定义的加速度是有意义的,它描述了小车的速度变化快慢(物理意义),将速度随时间均匀变化定义为匀变速具有现实意义,因为这样的运动模型是普遍的,同时引导学生自觉发现加速度与力、质量两方面因素有关.这样的课堂内容充实,教学逻辑清晰而严密,充分挖掘了该实验的教学意义,是教师引领下的学生自主体验和生成.

图4 实验: 探究小车的运动规律

4.4 课时4:探究加速度与力、质量的关系

在课时3基础上,本课时展开“猜想、假设→方案设计→数据收集→数据分析→评价、交流→反思、改进→完善、总结”.猜想和假设一定要基于事实,这种事实最好是实验,因为实验是可控、可调、可测的,可以基于初步实验作定量假设.所以,课时4与课时3是没有明显界线的,甚至半定量的研究可以放在课时3进行.为了更好地开展本课时研究,加速度大小可以借助DIS快速得出,因为学生已经基本建构起概念.

方案设计之始不必追求精致,可只着眼于控制变量法下的两个假设及相应的数据分析方法.数据分析的手段要有设计,列表或作图,要能直观地得出结论,如:力一定时加速度与质量的关系怎么反映?应以质量的倒数作为自变量.面对实验结果,如:图像不过原点、无法拟合出直线等,务必实事求是.成功的教学不是“没有问题”而是“产生问题”,教师要启发学生提出问题,引导学生解决问题.所以,学生交流、师生对话、独立反思是本课时的重要内容,正是在此过程中实现方案的改进和完善,使实验向最理想的结果迈近.

实验过程中,不妨引领学生思考这样一些问题:倘若你所选的研究对象是小车,你是不是认为其所受合外力就是绳子拉力?那么,你怎么量度其大小呢?若以悬挂重物的重力作为合外力,其研究对象是谁?最后,学生还会存在很多疑惑,如:“为什么改变小车质量后不需要重新平衡摩擦力”,“为什么悬挂物质量远小于小车即可认为拉力近似等于悬挂物重力”,等.教师应把它们搜集起来,激发学生兴趣,使其成为学生今后进行理论探究的动力.

5 “加速度”单元的教后研讨(反思)

有学者提出,反思性思考和行动是核心素养的核心.笔者认为,这话有一定的道理,反思性思考的意识和行动是一个人长远发展所需的必备品格和关键能力之一,有时甚至至关重要.整个教学过程富含着教师引领下的学生反思,方案的改进、完善以及结论的升华正是基于学生的反思.笔者给学生布置的课后作业就是反思报告,要求学生在反思基础上提出问题及初步解决方案或设想,要有猜想及假设、推理及依据、事实及分析、归纳及结论等等.教师汇总学生的这些反思性问题,将其与实验报告一同作为评价学生的重要材料.同时,以学生的反思促教师的反思与成长,使教后研讨更有针对性和实效性.

6 结语

纵观整个设计,物理核心素养四个方面均有所体现,这种体现不是刻意为之,是逻辑必然,是过程使然.在物理观念方面,涉及运动观以及力和运动的关系之观念,使学生初步建立这样的观念:“概念、结论要与可观察的事实相符合,而且要用简明的数学语言来表达它的结果”.在科学思维方面,领略了伽利略研究问题的方法,包括模型的建构、科学的数学逻辑推理、批判质疑和创新等,体会“为什么伽利略是近代科学之父,他的开创性工作有哪些?”在实验探究方面,让学生充分体验所应具有的一切要素(问题、证据、解释、交流等),使学生的能力得以提升,通过对话使课堂成为播撒思考的种子、展开交流的场所.在科学态度方面,坚持“面对结果务必实事求是,面对问题要迎难而上”,这是科学研究者所应具有的基本品格,不能将原因总归结为“在实验误差允许的范围内,……”,甚至无视某些情况是多次、多组反复出现的.

整个设计坚持物理教学的两个重要原则“以实验为基础,以思维为中心”,通过合理的教学逻辑,使知识的学科逻辑顺利转化为学生的认知逻辑.核心素养指引下的单元设计,着眼于学生长远发展所需之必备品格和关键能力,成为课堂转型的有力推手,使课堂成为提升学生核心素养的场所和舞台.在实施中,教师还要关注学生以下5个方面:学习的态度与感受、知识的习得与整合、知识的拓展与凝练、知识的有意义使用以及心智习惯(包括批判性思维、创造性思维和自我调整思维),不仅要关注容易测量的行为目标,也要重视不易测量的表现性目标,如情感态度、学习策略等.

1 钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1):3-25.

2 陈彩虹,赵琴,汪茂华,汪晓慧,吁思敏,向荣.基于核心素养的单元教学设计——全国第十届有效教学理论与实践研讨会综述[J].全球教育展望,2016(1):121-128.

3 白晶.匀加速直线运动模型的历史意义和教育价值——从伽利略对自由落体运动的研究谈起[J].物理教师,2016(5):21-23.

4 王荣飞.渗透物理方法教育的“电磁感应现象的两类问题”教学设计[J].物理教师,2016(6):27-30.

5 王云生.课堂转型与学科核心素养培养[M].上海:上海教育出版社,2016:69-86.

6 何圣静.物理定律的形成与发展[M].北京:测绘出版社,1988:29-35.

本文系苏州市教育学会“十三·五”科研课题“基于提升学生核心素养的初高中物理教学衔接的实践与研究”阶段成果之一.

2016-11-18)