中国文化的特性与“三统”史观——考古学的人文密码

金春峰

中国文化的特性与“三统”史观——考古学的人文密码

金春峰

(人民出版社,北京100706)

本文乃科际整合,考古与人文的互动,认为半坡文化是中国文化的源头。“人面鱼纹图”所表达的是仰韶人对生命轮回、循环的神奇与崇拜。鸟、花、蛙等皆是这一主题。彩陶、黑陶、白陶为制陶三阶段,对应夏、商、周之尚黑、尚白、尚赤。丧葬头向三代的向东、向北、向西则反映三代文化之不同起源地。“三统史观”是有根据的。华夏早就是一个文化族群, 故宗教式信仰(礼制)基本一致。

人面鱼纹图;三统史观;董仲舒;《论语》

中华文化犹如一棵大树,从种子到发芽、生根、长干,历几千年的发展,成为今天的参天大树,枝繁叶茂,丰富多彩,光华夺目。文学、艺术、哲学、政治、宗教、伦理,无不自成体系;但它实际上是从一颗最初的种子发展起来的。亦如黄河、长江,一泻千里,波浪滔滔,东流入海,但却是从最初源头的细流汇聚而成的。仰韶文化——以半坡遗址为代表,就是中华文化和中华文明的源头。

一、仰韶文化——人面鱼纹的意义

苏秉琦先生说:“1921年瑞典地质家安特生发现仰韶村遗址后,……他的全部学术活动归纳到一点,就是试图以仰韶文化为中心,探索中华文化起源问题。……他已敏锐地意识到仰韶文化是中国文化的重要源头,并认识到对中国古代文明的来源及其在世界文明史上的地位,不可等闲视之。”[1]22

夏鼐《中国文明的起源》指出:“五十年代发现和发掘的半坡遗址,现今成为仰韶文化早期的代表。它以精美的彩陶闻名于世。……半坡文化年代是公元前5000-前4500年。彩陶的美术图案,反映了当时的审美观念。彩陶在中原地区后来到了龙山文化时期便衰退了。但是在黄河上游的甘肃青海地区,反而更为发展了。那里的马家窑文化和半山马厂文化,都有图案华丽的彩陶。年代则前者为约公元前3000年,后者为公元前2500-前2000年。1974-1980年,在青海乐都柳湾墓地发掘一千七百余座以半山马厂文化为主的墓葬,随葬陶器达一万余件,其中彩陶壶、罐便有七八千件。现以五六四号墓为例,出土陶器便达九十一件之多,彩陶占八十一件,其中有七十三件为彩陶壶。”[2]13这时代已与夏衔接。

苏秉琦先生指出:“仰韶彩陶包含鱼形彩陶,有完整序列(从近似写实到完全分解),跨越时间(包括壶罐口尖底瓶从成熟型到退化型全过程)约当距今六千整年上下到距今五六千年间。半坡遗址鸟纹图案彩陶盆,从写实到完全解体,全过程出在泉护村,同双唇口尖底瓶从成熟型到退化型全过程相当。年代约当距今六千年上下到距今五六千年间。”[1]27

从本文的观点看,很重要的是墓葬。安志敏说:“村落遗址的附近往往有氏族的公共墓地,有单人葬和二至二十余人的合葬。后者可能是以母系氏族为中心的一种葬法。幼儿则多采用瓮棺葬。有的用陶器或石器来随葬。从比例上来看,以不随葬任何器物的墓葬居多。”[3]这里反映三大信息:1)人们有“灵魂不死”或人虽死而仍生活在地下世界的观念。后世“事死如事生,事亡如事存”的观念,在这里已见萌芽。2)绘鱼彩陶主要为丧葬之用,当然也有少数供实用。它突显了“葬礼”的重要。正是由于这点,故制作精益求精,并含寓特殊的文化意义和审美情趣。3)随葬的彩陶等只是少数墓葬有,大部分则无,说明不平等的现象已经存在。

实用性制陶是普世的,不但西亚各地区有,后世也一直存在。彩绘陶器,西亚、东欧都有,也有普遍性,但反映的文化观念和审美趣味则不同。这不是可以用生产工具与生产方式能说明的。

马家窑的彩陶多为红陶,有泥质红陶和夹砂红陶。彩陶数量占各类陶器总和的25 %-50 %。在陪葬陶器中,彩陶多达80 %。

仰韶文化彩陶中最为神奇和具中华文化特性之代表意义的是半坡人面鱼纹图案,见图1、图2、图3。

图2 彩陶人面鱼纹盆

图3 彩陶人面鱼纹盆

它的含义是什么?可从不同角度解读。杨琪著《你能读懂的中国美术史》谓:“在人面嘴边,分置两条变形的鱼纹,而且鱼头与人外廓重合,加上两耳旁相对的两条小鱼,构成形象奇特的人鱼合体,它表现了人与鱼的密切关系。可以想象半坡人在河谷建村,过着农业种植、采集的生活,他们同时也从事着渔猎活动。闻一多先生在《说鱼》中写道:‘鱼是繁殖力最强的—种生物,所以在我国古代,男女青年间若称对方为鱼,那就等于说:你是我最理想的配偶!’”也有学者认为“这是子孙绵延、长久不绝的祝福”[4]。这些都是相当现代化的解释。百科词条谓:“人面鱼纹彩陶盆上的人与鱼题材,可能与古代半坡人的图腾崇拜和经济生活有关。人头上奇特的装饰,大概是在进行某种宗教活动时的化妆形象。而稍作变形的鱼纹很可能代表了‘鱼神’的形象,表达出人们以鱼为图腾的崇拜主题。”这解释仍较一般化。图腾崇拜可套在远古任何动物图案上。半坡彩陶有鱼,有鸟,马家窑有蛙,不可能都是图腾。笔者以为,“人面鱼”所显示的,是关于生命、“生死”——人从哪里来,又到哪里去了;灵魂将如何回到他来的地方,又如何生活或复活的问题。因为,第一,灵魂不死的观念是仰韶文化时期人们已普具的观念,一如古埃及、两河流域的文化一样。第二,生而死、死而生或复活的问题,是当时困扰人们的头等问题。不论从事农业和畜牧业,还是捕鱼打猎,生命的降临、出现和荣枯循环,周而复始,是人们最常见而自然引起惊奇的现象。它是那样规律,又是那样神奇,令人不解。探索灵魂存在、生命复活及神的观念就从这里产生了。

《周易·中孚卦》特别以鱼的生死轮回讲忠信。《说文》:“孚,卵孚也。从爪,从子。一曰信也。”“孚”的本义是孵化。有小生命要孵发出来,故从爪从子。实有其物要出来,且一定会出来,故为“有孚”。卦辞:“豚鱼吉,利涉大川,利贞。”因为豚、鱼之“孚”(孵)是最为忠信的。太平洋的鲑鱼,每年一定要回到阿拉斯加陆地的淡水河上游产卵,历尽艰险,百折不回。瀑布、急流,它们一跃而上。北极熊的血口在等着,但它们毫无畏惧,可谓前仆后继。到达目的地,卵产完了,即结束生命,就地死去,可谓“生死以之”。小鱼出来了,又游回到大海,然后再回来产卵、死去,代代如是。这是何等的“忠信”。长江中华鲟、黄河“鲤鱼跳龙门”亦复如此。《周易》成书于西周,故以之讲“道德”[5]。人面鱼纹所表达的则是仰韶人对生命轮回、循环的神奇与崇拜。

在产生仰韶文化的青海、甘肃、陕西之洮河、湟水、黄河上游一带,鱼的洄游产卵现象是人们常见的。《人民日报》2004年6月25日第五版报道:青海湖湟鱼每年5至6月,开始逆水而上到各条支流的适宜水域产卵,8月回到湖中。一篇报道说,每年春夏之交,湖里的湟鱼蕴藏着一种力量,离开青海湖,开始在环湖各支流的河口地带集结,然后逆流而上,向着它们世代相传的产卵圣地进发。起初,只见少量鱼群走走停停,溯河而来,接着大批的鱼群涌了上来,数不清的黑色锤形身体以及淡黄色鱼鳍瞬间塞满了河道,河水顿时暗了下来,河道里流的仿佛已不是水,而是湟鱼,见图4、图5。

图4 湟鱼洄游产卵

图5 湟鱼洄游集结于岸边河床

四川省长江水产资源调查组著的《长江鲟鱼类生物学及人工繁殖研究》一书称:鲟鱼产卵“多在江河上游,水温较低,流速较大,流态复杂,河道宽窄相间并具石砾底质的急滩地带”。山西、陕西两省交界处的龙门一带正具有以上地貌特征,因而成为鲟鱼云集产卵的一个理想场所。此即所谓“鲤鱼跳龙门”。每年春天大批鲟鱼洄游至龙门穴洞之处集结,并且在临产卵前两三天内频繁跳跃。跃出水面时,鲟鱼充血发红的鱼鳍也露出水面,一时间成千上万条大鱼在河面翻动,远望一片红光,出现“赤河”景象,可长达数里,持续数日,形成“赤河三日”“赤河三里”的特异现象。

《老子》说:“万物芸芸,各复归其根。归根曰静,是谓复命。”(十六章)《礼记·擅弓》说:“祖庙所以本仁也。”“狐死正首丘,仁也。”“不忘己之所自出,仁也。”故人面鱼纹图案的意思是:人、小孩死了,巫术请鱼把他的灵魂托着带到他的来处,也即是“归根、复命”。人面鱼纹彩陶盆多作为儿童瓮棺的棺盖来使用,印证了这点。半坡人面鱼纹绘画影响很大,战国时的《人物驭尤帛画》(见张光直《中国青铜时代》第2集附图25)极似它的变形与发展。“人面”类似,主角自变成了龙,但左下角仍有一条鱼。

在西亚地区或埃及以至古希腊,也广泛地存在着生命死亡和复活的观念,巫术仪式的主要内容就是这一主题。简·爱伦·哈里森(Jane Ellen Harrison)著《古代的艺术与仪式》说:“在所有的埃及人中,或许应该说是在所有古代的神灵中,没有一个神灵像奥西里斯(Osiris)(丰收之神)活得那么长久、历经艰辛却又影响深远广泛,是众多死而复生的复活神的原型。在阿拜多斯(Abydos)上演的大秘仪神剧中,他的受难、死亡和复活被年复一年地重演着。在秘仪神剧中,一开始即是他与其死敌塞特(Set)的竞赛(agon),然后是神的悲怆、受难(或失败、挫折)、死亡和葬礼,最后则是神的复活和“承认”(recognition),他的“发现”(anagnorisis),或是重生为他自己或是再生为他唯一的儿子荷鲁斯(Horus)。”[6]4-5“在巴比伦,塔穆兹是女神伊斯塔(Ishtar)(巴比伦和亚述神话中司爱情、生育及战争的女神)年轻的情人。每年他都会死去,穿过地面来到尘土与死亡之所,从那里不再返回,灰尘落在黑暗之所的门和门闩上。女神追随着他,当她在地下时,大地上的生命便消失了,花不再开放,动物或人类也不再生育后代。”[6]8“关于奥西里斯的艺术和仪式的共同来源就是一种强烈的、普遍的愿望,即希望那看似已经死亡的自然生命能够重新活过来。”[6]11这也正是人面鱼纹彩陶图案的意义,而同时亦适合于花纹图案、鸟与蛙的图案含义的解析。

苏秉琦先生指出:“仰韶彩陶有两种花卉:覆瓦状花冠,属蔷科的玫瑰(或月季);及合瓣花冠(整体结构之盘状花序),属菊科(花)。它们的完整的系列标本出自泉护村遗址与庙底沟遗址。”[1]23

360百科词条将此解释为,古代的“华”字即“花”字,《说文解字》称:“开花,谓之华。”“五色为之夏。”可以将“华夏”解释成“五色的花朵”。“华”在古代是汉族的称谓,如《左传》襄公十 四年:“我诸戎饮食衣服不与华同。”“华”就指“汉族”。“华夏”又是中原地区的代称。故“花瓣纹”是民族生存繁衍的象征,是中原地区民族的标志,见图6、图7。

图6 花纹彩陶

图7 花纹彩陶

笔者认为,花纹图案的文化含义主要是“开花结果”,“果”中的种子孕育与包含着生命,是生命的“复活”。必须有开花,雄蕊与雌蕊授粉授精,“果”的生命才能形成。这和鱼的洄游产卵是一样的。

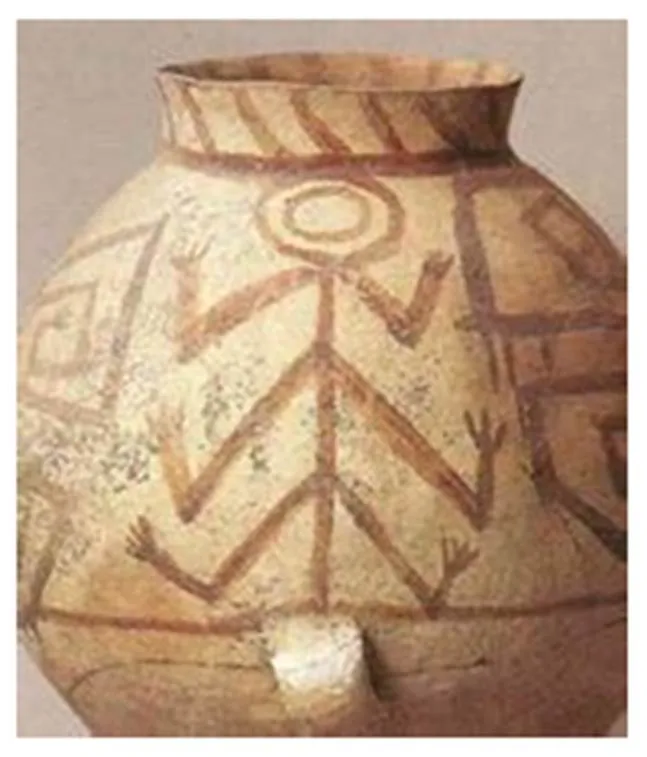

蛙的纹线图案亦是如此,见图8、图9、图10。

图8 蛙纹彩陶

图9 蛙纹彩陶

图10 蛙纹彩陶

每年春天,青蛙从地下冒出来,雌蛙背上伏着雄蛙,交配后产下大量的卵,变成蝌蚪、幼蛙,完成生命的延续、循环与复活,冬天再伏于地下。这正与女系氏族社会的情形相应。女娲、伏羲的传说也许正是取音于女娃背上伏着男娃这一背景。鸟纹图案亦是类似主题。如玄鸟,即燕子。每年回归育雏,冬季远迁。

临汝仰韶“鹳鱼石斧图”,其意义亦和人面鱼纹图类似,见图11。

图11 鹳鱼石斧图

彩绘陶缸属于仰韶文化,为瓮棺葬具。流行说法认为是氏族首领的葬具。白鹳是首领本人所属氏族的图腾,鱼则是敌对氏族的图腾。石斧是权力的标志,是首领所用实物的写真。首领生前曾经率领白鹳氏族同鱼氏族进行了殊死的战斗,并取得了决定性的胜利。人们将这些事迹寓于图画当中,记录在首领本人的瓮棺上,通过图腾形象与御用武器的顶级组合来表现重大历史事件,以纪念首领的英雄业绩。但瓮棺通常是用于埋葬小孩的,和半坡文化一样;它高不到半米,应非作为成人葬具使用。鹳是候鸟,暖春后回来育雏,将窝建于人类居住之房屋顶上,冬季来临,即远飞他乡,年年如斯。先民不了解此种情况, 以为有“神”如此,对其特为崇拜。民间有鹳鸟送子的传说。它和鱼一起,是护送死去的孩子回到生命所自的地方,以便来日复活。鱼不是吃在鹳的嘴里,故非吃鱼。石斧乃巫师作法时使用的法器,由它驱使和驾驭鹳和鱼,完成任务。小孩非一般平民的孩子,故能享此特殊待遇。斧柄中部的刻符可能为“斧—巫”之意。半坡、良渚及龙山文化皆有此刻符。甲骨文的“巫”字与此相类。

但仰韶文化反映的这种“宗教式”信仰与古埃及及两河流域有重大的区别。

在古埃及与两河流域,“神”具“人体”,国王即是“神”。“奥西里斯”式的信仰与崇拜,以“神”为“超人”,有爱情、生育、仇杀,亦如凡人为前提。这种宗教信仰是古埃及、两河流域以至古希腊之艺术:浮雕与绘画及巨大的神庙建筑与金字塔陵墓皆专意写实,突显实物、“人神”实体,以“实体”的模仿、仿真作为艺术美的基本原因。金字塔之巨大台阶与形体,其形象令人想到太阳喷薄而出时的山岗。其神庙与地下墓室及法老之木乃伊与雕塑,都是仿真的,突显“神”的永生与伟大。以后的古罗马建筑,欧洲中世纪及文艺复兴时期的绘画与建筑,与之一脉相承。仰韶文化则表明,中国无此种神人一体之“神”为“超人”,有爱恨情仇,一如凡人的信仰。它透露的信息,是人们对生活的眷恋及对“死”后之另一世界的信仰,而“事死如事生,事亡如事存”。故按照“西方”的思路,以“巨大的神庙”和中国式的维纳斯、奥西里斯为中华文化的正宗本源,是不符实际的。红山文化的裸体女人泥塑,安上晶体眼睛,仿真一如古埃及的法老像,但她们是否是女神?意谓什么?并不清楚。其流变的轨迹也不清楚。

仰韶彩绘以线条、抽象、想象及表达意境为主,不是写实的,而是“浪漫”的,是奇想、夸张、示意,是画龙点睛、目游神移、跳越时空的;至甲骨文,形成书法及青铜铸字,文字本身亦成为“美”与审美趣味的中心,夹带其神秘气息与意境,形成了“美”的一种形态。后世,书法之“美”的地位甚至超过了绘画。王羲之《兰亭序》被当作至宝,唐太宗死时还要带入陵墓。上乘的书法神品,其审美价值往往非绘画所能比。1956年张大千在巴黎与毕加索会晤,观画谈艺,互赠作品。西方报纸将这次会晤誉为“中西艺术史上值得纪念的年代”。毕加索说:“我最不懂的就是中国人为什么要跑来巴黎学艺术。整个西方、白种人都没有艺术。在这个世界有资格谈艺术的,第一是中国人,其次是日本人,日本艺术又源自中国;第三是非洲人。若把东方艺术比作精美面包,西方的不过是面包屑而已。”他拿出自己临摹的多本中国画作,认为这是真正的艺术。

苏秉琦先生说:“仰韶文化东支简化式玫瑰花图案彩陶罐,它用两笔勾画出覆瓦状花冠,加圆点表示花蕊;两侧加瓜形栏杆,图形逐步简化,最后花冠部分变成‘S’形,两栏杆变为‘X’形,像罗马字母的‘S、X’,但是,罗马字母是死板、写实的,彩陶的笔画构思却更为流动超逸、生动,深具神秘意味。”[1]28这是很正确的。

仰韶彩陶绘画还有水纹或水波纹、旋涡纹。它的重大意义在考古性的论述中多被忽略。实际上,它和鱼纹、花纹、鸟纹等一样,包含着鲜明的审美和生活情趣,反映先民对“水”的深厚情感和信仰。“水纹”,波浪起伏,生动、柔软,充满律动、曲线之美,有如生命本身。这美的形象的塑造是仰韶人“文化心灵”之产物。“旋涡”更充满力量、动感,有如星系辐射,极为神奇。庞朴先生谓《老子》第一章“玄之又玄,众妙之门”,即“旋之又旋”的“旋涡”。以后中国文化对“水”充满崇敬与歌颂,无论是《诗经》《老子》《论语》《管子》,原始彩陶水纹与“旋涡”实际都是他们灵感及审美与道德情操之最早的源头。《管子》中的哲学以水为世界的本原,其胚胎与始原亦在仰韶彩陶的绘画线条之中。

鱼纹陶盆彩绘还有跳舞的一串女性(见图12)。这是生活中的巫-舞仪式的写照。这种舞当与其他原始民族之舞一样,是粗略的、狂热的,不可能是按严格步伐进行的。

图12 彩陶罐舞形图案

仰韶彩绘的工具是毛笔。毛笔是柔软的、灵巧的,得心应手,可圈可点,可园可方,可上可下,可左可右,最宜于 描绘生命的律动、自然的奇妙,是心情、情意之所寄。西亚与埃及的书写工具则是死硬的切削刀具或直管,由于其干燥土质与黄土的柔软及成分大不相同,故其刻画工具与土质接合形成的绘画与文字,也与仰韶及沿仰韶文化发展而来的夏商周三代之绘画与文字,大不相同。

要之,仰韶彩陶文化与古埃及、西亚是不同的文化类型,两者是古代东西方双双竖立的文化高峰。仰韶文化作为中国文化的源头,包含着以后中国文化、宗教、礼制与文学、艺术、哲学,如《离骚》与《山海经》等的萌芽与胚胎,是中国文化所特有的。

以上内容原是2016年9月28日参加西安董仲舒学术年会的论文的第一部分。会后承胡义成教授引见、陪同,拜访了“半坡遗址”发掘的主持者、著名考古前辈、老学者石兴邦先生。石先生签名手赠其权威大著《石兴邦考古论文集》[7](陕西师范大学出版社,2015年版)(见图13)。其中指出:“半坡鱼类图像,根据图形观察有四种,我们将其图像请教于西北大学生物系老师鉴定,可以指明的有三种鱼:鲤鱼、鲟鱼和食肉鱼。”[7] 265证实了本文的观点。

另,图14系石兴邦先生近照,时九十三岁高龄。笔者2016年10月2日摄于先生寓所。

图13 《石兴邦考古论文集》

图14 石兴邦先生

二、黑陶——龙山文化与夏的尚黑

考古学上,龙山文化是继仰韶彩陶文化后的文化类型,它的晚期二里头文化被认为是夏文化的遗存。“夏商周断代工程”确定,夏代年表为公元前2070-前1600年。商前期年表为公元前1600-前1300年。商后期(盘庚迁殷后)年表为公元前1300-前1046年。张学海指出,龙山文化的年代,“一般定为公元前2400-前1800年,有的定为公元前2400-前1900年,有的定为公元前2400-前2000年……公元前2000年的下限年代符合实际”[8]61。夏鼐说:“二里头文化与中国历史上的夏朝和商朝的关系,我们可以说,它的文化的晚期是相当于历史传说中的夏末商初;但是夏朝是属于传说中的比商朝为早的朝代。这是属于历史(狭义)的范畴。在考古学的范畴内,我们还没有发现有确切证据把这里的遗迹遗物和传说中的夏朝、夏民族或夏姓连接起来。”[2]12在《补记》中他指出:“《文物》1983年3期上发表了河南省登封市王城岗(或作望城岗)遗址调查简报,……那是一处河南龙山文化晚期的居住遗址。遗址周围有纵横各不到一百米的轻夯过的填土的沟,将遗址围绕起来,沟约二米多。发掘者认为:此沟当为城墙的基槽,此城当为夏都阳城。”“二里头文化……它的绝对年代根据碳十四测定年代,其范围约相当于公元前1900-前1500年。它可分早(1-2期)、晚(3-4期)两期。二里头文化,至少它的晚期,是已达到了文明的阶段。……总之,二里头文化同较晚的文化相比较,是直接与二里岗文化,间接与小屯殷代文化,都有前后承继的关系。”[2]12这把夏文化概括在龙山文化内了。

白寿彝总主编、苏秉琦主编的《中国通史》认为:“我国的铜石并用时代晚期,大体上相当于龙山文化的时期,即公元前2600年左右至前2000年的一段时期。这时期铜器的使用逐渐增多。除红铜外,还有青铜和黄铜。各地考古学文化都有明显的发展,更加逼近了文明的大门。我们把这一时代称为龙山时代。”[9]229-230这是把考古与历史严格区分的说法。一者是史前考古范畴;一者是历史学范畴。笔者认为,以黑陶与丧葬为代表,龙山文化与夏文化是同一历史阶段。

(一)与仰韶文化不同,龙山是阶级或奴隶制已显然确立了的文化

《中国史稿》谓:“河北邯郸涧沟龙山文化遗址,利用废坑和废井埋人的情况更为显著。在一个直径约1.5米的圆坑中发现有十具人骨,男女老幼都有,排列无次序,有的仰身,有的俯身,上面盖着一层红烧土。在另一个废井里发现了人骨五层,也是男女老幼都有,有的身首分离,有的做挣扎状。陕西长安客省庄文化遗址中也有利用废窖穴埋人的情况,每穴埋人从一具到五具不等。其他地方也发现了越来越多的类似的现象。这些死者不葬于公共墓地,有的可能死于凶死或恶疾,有的则是由于其地位低下。特别从砍头和活埋的现象推测,最可能的,他们生前是俘虏或奴隶,由于逃跑或反抗而成了宗教祭祀中的牺牲品,或是家长权力下的无辜牺牲者。”[10]89

张学海指出:“龙山文化墓葬随葬品基本上只用陶器,极少随葬石骨角蚌器,而且陶器数量也不多,中型和大型墓也不过十件左右到二三十件,但随葬蛋壳陶高柄杯的墓,一般一墓一件,有数墓为2件,三里河的一座最多,达4件(下阶段发现一墓最多达6件),可见蛋壳陶柄杯这种稀世珍宝是专用于随葬的礼器,指示墓主的社会地位,并构成龙山文化墓葬的突出特征之一。墓葬分化严重,形成数个等级,毫无随葬品的小墓往往超过半数,加上只有5件物以下的墓,占了各墓地墓葬的绝大多数或大多数。例如呈子墓地所清理的87座龙山文化墓可分为四个等级:一等为木椁墓,随葬品丰富,内有蛋壳陶高柄杯和猪下颌,仅5座;二等11座,葬具不普遍,随葬品5件以上,少数有蛋壳陶高柄杯和猪下颌;三等17座,墓圹狭小,无二层台和葬具,随葬品在3件以下,且制作粗劣;四等54座,占62 %,仅有狭窄圹容身,别无他物。三、四等墓相加共79座,占82 %,可见墓葬分化深刻。”[8]65“龙山文化出现了用人牲为房屋奠基的习俗。河南安阳后岗龙山文化遗址的15座房基发现奠基人牲27人,有的在墙基下,有的在房基或房基外侧的散水下,还有的在泥墙中。河南登封王城岗龙山文化遗址的一座奠基坑就有人牲7具。用人殉葬的情况在大汶口文化晚期就已经出现。”[11]

《礼记·礼运》描写小康社会:“今大道即隐,天下为家,各亲其亲,各子其子。货力为已,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为已,故谋用是作,而兵由此起。禹,汤,文,武,成王,周公,由此其选也。”《礼运》认为夏禹是“小康”阶级社会的开始。实际上,龙山文化时期,财产私有,阶级分化严重存在,战争频发,故“城郭沟池以为固”早已产生,如城子崖城址,如杨官寨的环聚落大水沟。“礼”——严上下尊卑等级之别与“义”——不许盗窃、杀人等,所谓“义刑义杀”亦是可以想见的。战败者成为俘虏、奴隶与人牲,也是必然。故龙山文化与夏文化的本质是一致的。中国阶级社会——所谓“文明”时代应比夏早得多。夏之所以特别被提出,与龙山文化区分,是由尧舜禅让、公天下,而禹则家天下的传说所致。

(二)龙山文化以“黑陶”著称,又称黑陶文化

“黑陶”代表制陶工艺的一个比红陶或彩陶更高的阶段。“它的晚期在制陶技术上有了显著的进步,开始采用了转动很快的陶轮。陶器陶壁薄而均。烧窰充分地控制了陶器的氧化和还原作用,很少现颜色不纯的现象。其中精致的,不但表面磨光作黑色,并有陶胎薄达0.2-0.1厘米的蛋壳陶,是龙山文化中的典型产物”[9]210。蛋壳陶一般厚度在0.2-0.3毫米,最厚的地方也仅有0.5毫米,重量不超过70克。因为一触即倒,不为实用也不能实用,故是“葬礼”专用的“明器”,正如人面鱼纹彩陶一样。

黑陶由于黑而透亮,不施彩绘且无法彩绘,故亦成为后世讲三代文化“质、忠、文”,以夏为“质”的代表之可能的原因。如城子崖遗址出土的黑陶,见图15、图16。

图15 城子崖遗址出土文物图册

图16 城子崖遗址出土文物图册

尹达谓:“城子崖龙山文化发现以后,山东古迹研究会继续在山东各地进行了调查发掘。1933年吴金鼎等发掘了滕县(今滕州市)遗址,出土了一些黑陶文化陶片和商代遗存。1934年王献唐在其家乡日照县发现两城镇遗址。遗址位于日照县东北部两城镇东北,濒临东海。1936年刘耀(尹达)主持进行了发掘,清理了50余座墓,出土了大批陶、石、骨器。……其中一墓随葬品丰富,内有蛋壳陶杯、扁平穿孔玉斧、绿松石头饰等。黑光且薄的细致陶器常见,器表着黑衣的现象非常普遍……器盖上的纽子多像鸟头,鬶形器多像鸟的全身,豆形的柄多像竹节。”[12]56-61

良渚文化陶器亦为黑陶。

1935年,梁思永撰写《小屯、龙山与仰韶》一文,说:“1931年春季我们在后冈(在安阳城西北,高楼庄北地,临洹水南岸,西北去小屯约1公里)工作,第一次得到小屯与龙山文化关系的线索。但还是不分明。同年秋季我们在第241、243、244和第283四坑挖得这三期文化先后次序的确然的证据。我们于是知道龙山文化的时代早于小屯,而仰韶文化又早于龙山。”[13]151小屯层有若干重灰陶片,有1块白陶片,大块兽骨,骨锥,卜骨,蚌刀,石斧,月牙形石刀。龙山层有黑陶片,薄灰陶片,篮纹、方格纹陶片,蚌刀。仰韶层有光面红陶片,粗陶片,带彩陶片(出土遗物极少)。仰韶、龙山和小屯这三个文化都曾占领过后冈遗址,所以在地理分布上至少有一个共同点:“在龙山文化没有达到仰韶村之前,仰韶式的彩陶文化已伸展到后冈。彩陶文化在黄河流域分布的中心偏西,伸展的方向由西而东是已成立的事实,它的势力先达到仰韶村然后到后冈是自然的程序。”“我们现在也有相当的凭据证明龙山文化在黄河流域的分布的中心偏东,伸展的方向由东而西。它的先达到后冈然后到仰韶村也是自然的程序。”“仰韶彩陶文化自黄河上游向下游发展达到河南北的安阳县高楼庄后冈和渑池县仰韶村之后,自黄河下游向上游展的龙山文化才侵入河南北部。它先到后冈,占领了彩陶文化期就废弃的遗址,后到仰韶村,遇着发达已过了最高点的彩陶文化。”[13]157

尹达说:“在陶器形态的变化上,从两城期到辛村期渐渐地接近了小屯文化的特点……从而可以推想龙山文化的发展,可能是循着自东往西的方向的,大体上豫北的龙山文化遗址都比较晚。”并认为“小屯文化(商代后期文化)是龙山文化的继承者。”[12]33

丁山谓:“一九三一年的春天,梁思永先生在距安阳殷墟西北一公里的后冈获得地层的证明,是:后冈地面下的土层:第一层以浅灰色土为主,颜色与小屯(按:即殷墟)的灰土极相似;第二层以绿色土为主;第三层以灰色土为主。这三层在地面下之关系,是第一层在第二层之上,第二层在第三层之上。第一层所包含的是白陶文化(即小屯文化。按:即殷墟文化)的遗物,第二层所包含的是黑陶文化(即龙山文化)的遗物,第三层所包含的是彩陶文化(即仰韶文化)的遗物。我们可以知道,后冈区域,在白陶文化的人居住之前,黑陶文化的人曾在那里住过;在黑陶文化的人以前又有彩陶文化的人在那住过。(梁思永《安阳发掘报告》第四期《后冈发掘小记》)”[14]三种人在此“先后住过”,用词十分讲究、恰当。逻辑上有四种情况;1)此地仰韶人自己发展或自己接受了黑陶文化;2)后一文化族群赶走与取代了仰韶族群;3)仰韶文化族群外迁了,后者迁了进来;4)后者打败了前者,以之为俘虏、奴隶。究竟是何情况,不得而知,很可能是最后一种。有如后世周人之于商人。

黑陶以后是白陶。白陶是比黑陶更高的陶器制作阶段,制作精致,胎质纯净洁白而细腻。“白陶”出现与殷文化同时。它很珍贵,亦常作为随葬品。白陶再往上发层,就是原始瓷器了。晚商大墓如殷王陵遗址博物馆即有白陶簋陈列,见图17。

图17 白陶簋

从人文史学看,这里的历史信息是:

第一,作为随葬“礼器”,红陶(彩陶)、黑陶与白陶器供灵魂或鬼神之用。唯其是礼器,凝聚着“敬畏”、虔诚、专注、精益求精的精神,故达到了令后世亦为之惊异不已的极高水平。

第二,透过红陶、黑陶、白陶,“红”“黑”“白”成了这三个时代或文化的代表。黑陶文化兴盛的时期,在河南地区,夏人占据主导地位是不争的事实,故黑陶与夏文化对应,是可以成立的。

王震中著《中国文明起源的比较研究》(增订本)指出:“在前仰韶时期,河南的裴李岗文化就是同一时期诸文化系统中的龙头文化。在这里我们不但看到了‘男耕女织’式的社会分工,而且还在舞阳贾湖出土的作为占卜用的龟甲上刻有‘目’字。仰韶文化的庙底沟期,庙底沟类型的人走在了历史舞台的前头。到了大汶口文化中晚期的时期,大汶口人又成了新时期文化的带头人。在这一时期,在河南的邯城段寨、商水县章华台、平顶山市贾庄、偃帅滑城等地,一再发现大汶口人的墓葬,在偃师二里头、信阳阳山和孟津寺等地的庙底沟二期文化时期的遗址中,发现有大汶口晚期的陶器,这些都说明了东夷人向西的扩展,在中原地区的进出。近年来安徽的考古发现还表明东夷人沿着泗水一直进入安徽地区,其中蒙城尉迟寺遗址即为大汶口文化在这里的表性遗址。东夷人向西和西南方向的扩展,是其政治、军事向外扩张的表现,而大汶口和花厅墓地所呈现出的贵族与平民的分化,足以说明当时东夷人的社会形态的演进,要较中原地区快一些。到了龙山期,山西南部临汾盆地、黄河下游和中游、长江下游和中游地区,又属于文明草创时期几个最先进的地区。”[15]这实际也是认为中原之夏文化是源自山东龙山的。

在后世兴起的“黑、白、赤”三统循环的历史理论中,“夏”正是尚黑,是政治改制上的“黑统”。“殷”正是尚白,是“白统”。“周”正是尚赤,是“赤统”。

董仲舒《春秋繁露·三代改制质文》谓:“故汤受命而王,应天变夏,作殷号,时正白统,……作宫邑于下洛之阳(有注解认为是洛水下流北面),名相官曰尹(由伊尹而来),作濩乐、制质礼以奉天。文王受命而王,应天变殷,作周号,时正赤统,亲殷、故夏,绌虞,谓之帝舜,……作宫邑于丰,名相官曰宰,作武乐、制文礼以奉天。武王受命,作宫邑于鄗,制爵五等,作象乐,继文以奉天。周公辅成王受命,作宫邑于洛阳,成文武之制,作汋乐以奉天。殷汤之后称邑,示天之变反命,故天子命无常,唯命是德庆。……三正以黑统初,正日月朔于营室,斗建寅,羽天统气始通化物,物见萌达,其色黑,故朝正服黑,首服藻黑,正路舆质黑,马黑,大节绶帻尚黑,旗黑,大宝玉黑,郊牲黑,牺牲角卵,冠于阼,昏礼逆于庭,丧礼殡于东阶之上,祭牲黑牡,荐尚肝,乐器黑质,法不刑有怀任新产,是月不杀,听朔废刑发德,具存二王之后也,亲赤统,故日分平明,平明朝正。”“正白统者,历正日月朔于虚,斗建丑,天统气始蜕化物,物初芽,其色白,故朝正服白,首服藻白,正路舆质白,马白,大节绶帻尚白,旗白,大宝玉白,郊牲白,牺牲角茧,冠于堂,昏礼逆于堂,丧事殡于楹柱之间,祭牲白牡,荐尚肺,乐器白质,法不刑有身怀任,是月不杀,听朔废刑发德,具存二王之后也,亲黑统,故日分鸣晨,鸣晨朝正。……正赤统者,历正日月朔于牵牛,斗建子,天统气始施化物,物始动,其色赤,故朝正服赤,首服藻赤,正路舆质赤,马赤,大节绶帻尚赤,旗赤,大宝玉赤,郊牲骍,牺牲角栗,冠于房,昏礼逆于户,丧礼殡于西阶之上,祭牲骍牡,荐尚心,乐器赤质,法不刑有身,重怀藏以养微,是月不杀,听朔废刑发德,具存二王之后也,亲白统,故日分夜半,夜半朝正。改正之义,奉元而起。”这历史之“三统循环论”,过去我们以之为神学式虚构。现在看,它包含着历史的信息,从陶器看,那就是夏与殷所代表的黑陶与白陶文化,周则继承着关中地区彩陶的“尚赤”。

《春秋繁露》的作者董仲舒是汉初文景至武帝时期的著名历史学家与哲学家。司马迁作《史记》,特引董的一段话作指导思想,谓“闻之于董生”(即受教于董仲舒),故《三代改制质文》中如历法、岁首、建都、官制、政制、大宝玉黑白赤等,都是以可信的历史记忆或记载为根据的。《史记·夏本纪》说:“帝乃锡禹玄圭,告成功于天下。”《史记·殷本纪》说:“汤乃改正朔,易服色,上白,朝会以昼。”并引孔子曰:“殷路车为善,而色上白。”

李伯谦先生《文明探源与三代考古论集》说:“范文澜先生,他的《中国通史简编》是1947年在解放区出版的,书中第一册提出来龙山文化是夏文化,跟徐中舒的仰韶文化是夏文化的观点不一样。”“为什么他这么说?因为先秦文献中讲到夏人尚黑,喜欢黑颜色,所以他说这就是夏文化。”[16]19范先生曾在延安研究与讲演经学,对董仲舒应是熟悉的,但他未提及(未见原书,不知是否如此?)而说是据先秦文献。新中国成立后出版的《中国通史》,仍可见此说,但依据的是《墨子》及《韩非子》,谓:“墨子行夏道,衣服用黑色布。韩非子说,舜和禹都用木制器饮食、祭器外面涂漆,当是尚黑的意思。应用在陶器上,有黑陶的创造。相传舜陶于河滨,制陶器远在舜以前,舜以制陶器著称,可能有些新的创造。《韩非子·十过篇》说禹作祭器,外面黑色,里面红色,城子崖遗物正有一种表面漆黑,里面红色,叫作亮黑红的陶器。传说夏有城郭做邑,城子崖遗址环绕着长方形的板城墙,南北约四百五十公尺,东西约三百九十公尺,房多在城内。夏朝在东方有不少与国和同姓国,同姓昆吾就是其中最强的一国。东部地区有比较发展的龙山文化,与传说似相符合。”[17]34范文澜先生是相信“夏尚黑”的。

战国时已有“三统说”,如《逸周书》说:“惟一月,既南至,昏,昴毕见,日短极,基践长,微阳动于黄泉,阴降惨于万物。是月,斗柄建子,始昏斗北指,阳气亏,草木萌荡……。越我周王,致伐于商,改正异械,以垂三统。”(《周月解》)《周官》成书于战国末年,为入秦的学者撰写,亦似有代周而回到“黑统”的思想,故其以“十月”为岁首,而实际用“夏历”,尚黑统。如《春官·鸡人》:“掌共牲辨其物。大祭祀,夜呼旦以百官。”郑注:“夜,夜漏未尽,鸡鸣时也。呼旦以警起百官,使夙兴。”意思是说,鸡鸣时呼百官,以明旦朝正,与《春秋繁露》所说相符合[18]。《礼记·檀弓上》:“夏后氏尚黑,大事敛用昏,戎事乘骊,牲用玄。殷人尚白,大事敛用日中,戎事乘翰,牲用白。周人尚赤,大事敛用日出,戎事乘(马)原(赤马黑鬃尾),牲用骑骍。”这些记载与出土之龙山文化黑陶,皆可相互呼应。夏历建寅,《夏小正》传说是夏历法,行太阳历,以正月为岁首。《礼记》载孔子至杞,得《夏时》(《礼运》)。殷历建丑,以十二月为岁首。周历建子,以十一月为岁首。这于《左传》可见。

《论语》记,哀公问社于宰我。宰我对曰:“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民战栗。”子闻之,曰:“成事不说,遂事不谏,既往不咎。”(《论语·八佾》)孔子所说,后人不知其何意,各种注疏皆不得其解。宰我所答,孔子是不赞成的,实际也是错误的。“三统说”可提供说明。社树三代不同。松,青黑色;柏,白的谐音。栗,果实棕红色。故正可以以夏尚黑、殷尚白、周尚赤解释。又:“子谓仲弓,曰:‘犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?’”(《论语·雍也》)骍,赤色之毛,周代用于祭祀山川之神。“骍且角”,意谓不仅毛是赤的,角也带红色。又:“子曰:‘恶紫之夺朱也。恶郑声之乱雅乐也。恶利口之覆邦家者。’”(《论语·阳货》)朱是正色。又说:“用夏之时,乘殷之辂,服周之冕。”(《论语·卫灵公》)“子贡问曰:‘赐也何如?’子曰:‘女,器也。’曰:‘何器也?’曰:‘瑚琏也。’”(《论语·公冶长》)梁东汉主编《新编说文解字》谓:“瑚,珊瑚也。从玉,胡声。”《盐铁论·力耕》:“而璧玉、珊瑚、瑠璃,咸为国之宝。”“珊,珊瑚,色赤:生于海,或生于山。……从玉。”《史记·司马相如列传》:“玫瑰、碧琳、珊瑚丛生。”张守节《正义》引郭璞曰:“珊瑚生水底石边。”这些都透露周之尚赤与“三统”观念。因为周为“赤统”,史学家据此而编造了“周”之祥瑞,如武王伐纣,“有火自上复于下,至于王屋,流为鸟,其色赤”。(《史记·周本纪》)

由上所述,可得到两条结论;

1)龙山文化为阶级出现时代,即《礼记》所讲“小康”时代。它比夏开始的公元前2007年要早400或600年。

2)文献记载的夏尚黑、殷尚白、周尚赤,当是历史事实。孔子说:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”(《论语·为政》)“礼”指分封与器物,如夏时、殷辂、周冕等。现在看,红陶、黑陶、白陶的精品及二里头的镶嵌绿松石的兽面铜牌饰及缘松石龙形器(黑)和妇好墓的象牙雕刻品(白)(见图18)及周庙的珊瑚大器(赤),亦具代表性,它的变化亦是“礼”的一种“损益”。

图18 妇好墓陈列之大白宝玉象牙雕

“三统”有夏、啇、周之不同,但其中丧葬“礼器”所依据的理念“事死如事生,事亡如事存”是相同的:重视现世的生命与生活;重视“死”后的世界,不仅有灵魂不死的观念,亦有灵魂继续享受生活,与未死时极端重视与眷恋生活享受一样。精美的陶器生前是主人的最爱,死后即以之随葬。生前爱不释手,死后亦爱之如生。丧葬理念的一致说明三者都属于中华文化与民族之共同体。

三、丧礼葬式

《三代改制质文》讲葬式,谓“黑统”,其丧礼“殡于东阶之上”。“白统”,其丧礼“殡于两楹之间”。“赤统”,其丧礼“殡于西阶之上”。

《礼记·檀弓上》记载:孔子将死时,对子贡说,我昨夜做了一个梦,“坐奠于两楹之间”。人死了,夏人的礼俗是殡于东阶之上,周人是殡于西阶之上,殷人殡于两楹之间。孔子说:我是殷人。我有这个梦,一定要死了。这与《三代改制质文》一致。儒学的职业来源本是襄礼先生,以承办丧礼为主。丧礼的历史沿革是他们最关注也最熟悉的。孔子所言当非虚语。

出土的“三代”葬式确能说明这点。

就殷代言,在安阳武官村发掘的一座商代晚期的大墓,呈“中”字形。椁室的底部埋着一执戈奴隶。椁室两侧殉葬有男女侍从奴隶四十一人,大致东侧的属男性,西侧的属女性,中间还夹杂埋有商王玩好的狗、猴、鹿等动物。墓的南边发现四排殉葬坑,每坑埋着十具无头躯体。[10]181

这显然是头北脚南的葬式。

武丁大墓墓室为亚字形,有东西耳室。墓室上口南北长18.9米、东西连耳室,长21.3米。四条墓道成坡状,其东、西、南、北分别长14.30米、11米、30.7米、19.5米。东、西、北三墓道与墓室相接处高出墓底5.50米,南墓道高出为2.30米。”[19]231

可以推知,墓主人是头北脚南安放尸体的,故北高南低,北墓道最长。

墓底铺木板,似为柏木,长2-4米,宽0.20-0.40米,共92块,正室63块,东耳室17块,西耳室12块。[19]231

东西置耳室,亦分明是头北脚南的葬式。

2016年12月11日笔者参观妇好墓与殷王陵遗址,殷人的葬式确是头北脚南。

为何殷人头北脚南?好像是习俗而已,或如今天北方的房子,坐北朝南,为吸收阳光所致。但事实并非如此简单,而有礼制的深意。盖“狐死正首丘,仁也”,“不忘所自出,仁也”。“正首丘”即狐死的时候,把头摆正,向着自己出生的方向。湟鱼、中华鲟等溯流而上,“头”亦指向出生的地方。徐吉军著《中国丧葬史》第一章《原始社会的丧葬》谓:“葬式定向是原始人祖先崇拜和灵魂不灭观念的产物。据学者研究,其意义有三:一是认为人死后,灵魂要回到原来的(或传说中)老家去,因此,头就朝着老家的那一方向。这种‘灵魂返祖’的信仰,在民族学资料中不乏事例。”[20]联系孔子与《三代改制质文》所说,这是最可取的解释。故殷人葬式之头北脚南,乃殷先祖及其文化之发源皆在北(相对于墓地)之故,也就是说,由葬式头向可证殷人与文化是自北而南,来自北方的。

傅斯年《夷夏东西说》据《诗·商颂》:“天命玄鸟,降而生商。”“有娥方将,帝立子生商。”及《吕氏春秋·音初篇》《论衡·吉验篇》《魏书·高句丽传》《高丽好大王碑》等材料,认为此一先祖神话传说在东北各部族中,普遍而绵长。汤之先世,于建业蒙亳之先,“宅此殷土”,“则成汤以前先公发祥自北而南之踪迹,可以推知矣”[2]23。

石兴邦先生说:“商族与北方古代居民有较多的联系。《世本》载‘昭和居砥石’,《淮南子·地形训》有‘辽出砥石’的事。高诱注:‘砥石,山名,在塞外,辽水所出。’”这就是说商人祖先起源于辽河上流。《诗》云:‘天命玄鸟,降而生商。’以玄鸟为图腾的部族,应在幽燕之地,所以商人起源于东北,远祖或可追溯到红山文化某一阶段,从历史文化观点看,他的血统含有夷狄性。”[7]113

苏秉琦先生指出:“对于中原地区来说,夏商周都是‘外来户’,大约先周与西部有关,夏则有源于东南方的线索,商人则认东北为老家。”[1]65

邹衡先生谓;“商文化非源于山东,而是起源于河北与河南交界地区的漳河流域。古代文献记载,商人的远祖契、昭明、王亥、王恒、上甲微等都曾在先商文化的分布区域活动。”[12]56-61

同理,夏人殡于东阶,头东脚西之葬式亦有考古之事实根据。

尹达说:“1934年王献唐在其家乡日照县发现两城镇遗址。……1936年刘耀(尹达)主持进行了发掘,清理了50余座墓……包括成人墓与儿童墓。墓为长方土圹,未见葬具,头向东偏南(偏12-15度),向西的只有一座;以仰身直肢葬为主,有个别俯身葬。”[8]17

“山东泰安大汶口文化的一百二十多座墓葬,多单人仰身直肢,头普遍向东北。”“泰安大汶口发现的八座合葬墓中,有一座共埋两个人和一个五、六岁的小孩,头向东。”[10]83

良渚文化,“一座座墓葬出现在2米多深的深坑中,所有的墓葬均呈东西向平行排列,非常规整。”[21]

“头向东偏南”或“向东北”“东西向”应是夏人及其文化来自东方之表现。孟子曰:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。文王生于岐周,卒于毕郢,西夷之人也。地之相去也,千有余里;世之相后也,千有余岁。得志行乎中国,若合符节。先圣后圣,其揆一也。”(《孟子·离娄章句上》)禹既继承舜,也属东夷之人。

《史记·五帝本纪》:“舜耕历山。”《正义》引《括地志》:“越州余姚县有历山舜井。”“渔雷泽。”郑玄注:“雷,夏兖州泽,今属济阴。”禹为姒姓,姒姓有十余国。最著称的是昆吾国,为东方霸主。《史记·夏本纪》越世家说,禹死后葬在会稽浙江绍兴县,少康封庶子于越,掌管禹的祭祀。《国语·鲁语》:“禹期诸侯之君会稽之上,防风氏之君后至,而禹斩之。”《吴越春秋·越王无余外传》载:“无余受封及子孙兴衰等事,似有所据。”

陈民镇谓:“龙山文化王湾三期和陶寺文化已经无法在中原地区寻到更早的渊源,我们把视野放大到整个中国吧!追根溯源,我们可以发现,东南地区的良渚文化正是龙山文化王湾三期、陶寺文化及二里头文化的源头!”[22]

禹的活动及势力重心应在东方。傅斯年等皆以夏禹建都之地在山西,关中亦有夏人活动,说夏人、夏文化发源于西,其与之不断斗争的夷人则在东。这应是混淆了夏人建都与其发源、发祥之祖地的区别。夏人族群源起于东方,政治上开始发迹,至传说禹登大位后夏人逐渐建都河南西部,如《逸周书·度邑》所说伊洛地区是“有夏之居”,伯阳父所说“伊洛竭而夏亡”,是不矛盾的。夏起于山西晋地则可商榷。

周人之葬式,按孔子所说“宾于西阶”,即头西脚东,亦有考古的证明。

苏秉琦先生说:“从距今七千年的仰韶文化早期到距今五千年的仰韶文化晚期阶段所经历发展、变异、融合和演变的全过程,以及从仰韶文化过渡到‘客省庄二期文化’,从‘客省庄二期文化’到周文化,正存在着文化传统的连续性。”[1]65

《中国丧葬史》第一章《原始社会的丧葬》谓:“仰韶文化时期的氏族公共墓地大多分布在原始聚落附近,如西安半坡墓地在居住区的北部,这里有170多座成人墓,墓地与居住之间隔着一条壕沟。每一个氏族部落不仅都有自己的公共氏族墓地,而且墓葬方向基本一致,墓坑排列整齐。如半坡墓地内死者的排列,头部一般向西,以单人葬为主。元君庙氏族部落墓地的布局规整有序,在已清理的57座墓中,有45座南北成排分布,分6列安葬,死者头向一律朝西,黄河上游齐家文化氏族公共墓地也多是成片、成排埋葬,井井有序。如永靖秦魏家墓地,在其南部的99座墓中,分成6排平行排列,方向一律朝向西北。北部的29座墓分3排平行排列,方向一律朝西。”[20]17-18

这反映死者族群自认祖先源于西方。

笔者2016年12月提交本论文后,曾与友人一起参观杨官寨发掘遗址,已发掘之公共墓,死者亦皆头西脚东埋葬。

周人发迹的扶风、岐山及作为都城丰镐等地的墓葬,头向比较复杂,因周曾为殷之方国,文化深受殷人影响。但孔子及《三代改制质文》所说停放灵柩的方式头向西,应是符合实际的。故从墓葬头式看,三代之“三统史观”亦是有根据的,且可证之三代文化之不同的起源。

四、陶器之红、黑、白在葬礼中的地位

为何陶器之红、黑、赤会成为构建“三统史观”的重要依据?盖因陶器是火与土结合的技术与艺术。这项技术与艺术在中国文化的发展和先民日常生活中实居于核心地位。龙山文化时期,陶器烧制温度高达摄氏1 000度左右,一般的在950度以上,说明当时人们已初步掌握了高温操作技术,从而为以后冶炼金属打下了基础。特别是掌握了在高温下严密封窑的技术,使陶坯中的铁素还原,因而烧制成了灰色陶器。这是利用烧成末期的气温性质的调节改变陶器色调的方法。在中国,它发展得如此迅速与成熟,远走在世界文化的前面,以致由制陶发展而来的瓷器成了中国文化的标志。

火的使用是原始人群最重要的进步。知道使用火,以火做熟食,不仅大大提高了原始人的生活质量,亦有力地促进了身体和智力的成长。“火”无疑亦为他们防御和追杀猎物的重要武器。但“火”不是工具。它的使用是人的精神生产力或智力的伟大成就。而陶器——人类用“火”与泥土烧制而成,则是人的智力和灵巧的双手所成就的“艺术”之最令人惊奇和自豪的产品。以后发展出了陶轮。使用陶轮更是一种高度的体脑结合的技巧,从中发展出了“陶艺”这一“纯精神生产”的艺术门类,更一直承延至今。故陶器在夏与商早期享有特殊地位是很自然的。

在今人的眼光中,炼“铜”工艺标志着生产力的全新进步,是文明由石器进入金属时代的表现,特称为“青铜时代”。张光直先生谓,青铜鼎为王权之神圣象征,三代都城的屡迁,都由铜矿之产地所决定。《左传》宣公三年:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸……用能协于上下,以承天休。”张先生解此为夏代“各方的方国人民将当地特殊的物画成图像,然后铸在鼎上,正是说各地特殊的通天动物,都供王朝的服役,……换言之,王帝不但掌握各地方国的自然资源,而且掌握地方国的通天工具,就好像掌握着最多最有力的兵器一样,是掌有大势大力的象征”[23]111。但从考古发掘看,在二里头遗址,铜器仍处原始阶段。在当时人们眼光中,铜应只是另一种和陶土不同的制器材料而已,所制器具无特殊地位。故对二里头人而言,是无所谓“青铜时代”或“铜器时代”的。范文澜《中国通史》说:“夏朝铜器可能因太贵重,不轻易遗弃在普通器物中,也可能因最重要的遗址,现在还没有发见。”[17]35这应是一种猜想。

《从二里头文化墓葬看二里头时代的礼制(四):铜器墓的礼器组合》一文,曾列表指出:

二里头第二期,已经发掘的铜器墓19座,其中:

1981YLⅤM4 铜器:铃1、牌饰1;

1982YLIXM4(被扰)铜器:铃1;

2002YLⅤM3 铜器:铃1。[24]

由于铜器墓葬数量太少,无法进行深入讨论。这一期出现镶嵌绿松石的大型器物(龙形器)(按:令人想到夏人大宝玉黑,社树为松),可能为巫师的法器,是特殊的身份象征物。

三期的8座铜器墓中,大部分已遭破坏。除三期偏早阶段的M22随葬铜铃外,三期墓中铜爵已十分流行,成为铜器组合的核心,与戚、戈、刀等武器、工具类铜器共出。这一期圆形器也较为流行,但其功用不明。

铜礼器只有单爵一种,个别墓随葬2件铜爵。这说明二里头文化三期尚处于铜容器制作的初创时期,铜容器种类和数量单一,因此也就无从谈起组合形式。

总的来说,二里头文化铜器墓出土数量太少,又多被盗扰,因此铜礼器间的组合难以看出明显的规律。李逸的文章说:“圆陶片基本成为铜器墓必出的器物,而且其数量多寡一般与随葬品的丰富程度和墓葬等级高低有着对应关系。圆陶片主要是一种身份象征物,很难界定为礼器。玉器则有柄形器、圭、璋、璧戚、戈、铲形器等。”[24]圆陶片的地位如此重要,说明二里头人心目中,“陶”仍在生活中占中心地位。大型绿松石镶嵌龙则成为今人眼中文物的亮点。

综上所论,陶器之红、黑、白成为“三统说”的重要根据,是合乎情理的。

五、简短的结论

张光直先生在《夏商周三代都制与三代文化异同》一文中指出:“从大处看,夏商周三代文化在物质上的表现,其基本特点是一致的:……贵族都以土葬为主要埋葬方式,尸体的放置以仰身直肢为常,墓坑都是长方形或方形竖穴墓,都有棺槨。这种共同的埋葬方式表现共同的宗教信仰,尤其是对死后世界的信仰。三代也都有骨卜,表现藉占卜沟通生死的习惯……铜器中皆以饮食器为主,表现在祭祀上饮食的重要。酒器中都有觚爵一类成套的器物。从物质遗迹上看来,三代的文化是相近的:纵然不是同一民族,至少是同一类的民族。”[23]40张先生的结论,笔者完全同意。石兴邦先生说:“中国各族系是在蒙古人种大的人种范围内,以共同的地域、文化模式和共同的心理素质所形成的。中国各族系最终能化合熔铸而成华夏族共同体,反映了各族系之间存在着共同的民族成因,表现了种群内各组群之融合。族群内之区域性变异的存在,族群之间在文化上的差异、体征上的异同,是对地方性环境适应的表现,这就是中华民族多元一体格局形成的自然背景和历史根源。”[7]125这总结得很好。故东夷、西戎、南蛮、北狄,以之与中原华夏对立,是后起的说法,并不适合此一时期。

李伯谦先生引许倬云先生《神祇与祖灵》的意见,谓:“许先生并不否认仰韶文化也有信仰,但他认为仰韶文化的信仰是对于死者的灵魂观念,这种灵魂观念,可以转化为事死如事生,可以转化为祖先崇拜,因而人死后,即以日常用品殉葬,考古所见的确主要是活人使用的器皿和工具,或其仿制品。”李先生谓:“这一信仰与红山和良渚两个玉文化礼仪中心所显示的神衹信仰迥然有别,玉器主要是神衹信仰的礼器,陶器则主要是祖先信仰的礼器。……我们不应否认中原龙山文化及其后续的夏、商、周文化,在其发展过程中曾吸收过在历史上曾盛极一时的红山文化、良渚文化所创造的某些先进文化因素,但总体来看,只能是仰韶文化的直接继承和发展。”[16]50笔者认为这一概括亦很好。

从本文的视角,可补充的是:三代文化或中华文化的源头是仰韶文化,后世中华文化的基本特性都可从这里找到胚胎或萌芽。它的物质载体主要是陶器及其绘画纹与图案。在啇朝晚期以前,青铜不占有陶器所居的地位。后世“三统说”之尚黑、尚白、尚赤,是据陶器与绿松石等尚黑与妇好墓象牙雕刻之尚白等而作的系统化建构。葬礼方面,三代大同而小异,构成“礼”的继承与损益。

[1] 苏秉琦.中国文明起源新探[M].北京:三联书店,1999.

[2] 彭卫,张彤,张金龙,等.20世纪中华学术经典文库·历史学:中国古代史卷(上册)[M].兰州:兰州大学出版社,2000:13.

[3] 翦伯赞,郑天挺.中国通史参考资料古代部分:第一册[M].北京:中华书局,1982:196.

[4] 杨琪.你能读懂的中国美术史[M].北京:中华书局,2011:7.

[5] 金春峰.人文典范的原创——《周易》导读与简注[M].北京:东方出版社,2010:26.

[6] 简·爱伦·哈里森.古代的艺术与仪式[M].吴晓群,译.郑州.大象出版社,2011:4-5.

[7] 石兴邦.石兴邦考古论文集[M].西安:陕西师范大学出版社,2015.

[8] 张学海.龙山文化[M].北京:文物出版社,2006.

[9] 白寿彝,苏秉琦.中国通史:第二册[M].上海:上海人民出版社,2015:229-230.

[10] 郭沫若.中国史稿:第一编[M].北京:人民出版社,1976.

[11] 晁福林.夏商西周的社会变迁[M].北京:中国人民大学出版社,2010:9.

[12] 尹达.中国新石器时代[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1955.

[13] 梁思永.小屯、龙山与仰韶[M].北京:商务印书馆,2015:151.

[14] 丁山.商周史料考证[M].北京:国家图书馆出版社,2008:8.

[15] 王震中.中国文明起源的比较研究[M].增订本.北京:中国社会科学出版社,2013:477.

[16] 李伯谦.文明探源与三代考古论集[M].北京:文物出版社,2011.

[17] 范文澜.中国通史:第一册[M].北京:人民出版社,1994.

[18] 金春峰.《周官》之成书及其反映的时代与文化[M].台北:台湾东大图书公司,1994:178.

[19] 杜久明.中国殷墟[M].上海:上海大学出版社,2006.

[20] 徐吉军.中国丧葬史[M].武汉:武汉大学出版社,2012:28.

[21] 肖雷.江苏发现良渚文化墓葬群 或将弄清蚩尤样貌[EB/OL].(2012-06-29)[2017-01-01].http://news.sohu. com/20120629/n346844819.shtml.

[22] 陈民镇.中华文明起源研究[M].合肥:安徽大学出版社,2010:211.

[23] 张光直.中国青铜时代:第二集[M].台北:联经出版事业公司,2001.

[24] 李逸.从二里头文化墓葬看二里头时代的礼制(四):铜器墓的礼器组合[EB/OL].(2011-06-05)[2017-01-01].http://blog.sina.com.cn/s/blog_614f52770100t05x.html.

(责任编校:耿春红 英文校对:周志刚)

The Characteristics of Chinese Culture and the History Orthodoxy: The Humanistic Interpretation of Archaeology

JIN Chunfeng

(People’s Publishing House, Beijing 100706, China)

This paper is an integrated study about the interaction between archaeology and humanity, and points out that Banpo culture is the source of Chinese culture. The pictures with human face and fish indicate that Yangshao people’s worship on the magical cycle of life. The pictures of birds, flowers and frogs also follow this idea and subject. Colored pottery, black pottery and white pottery are the products of the three stages of potting. Black, white and red are the favorite colors in the corresponding Xia, Shang and Zhou. The fact that the dead bodies head towards the east, the north and the west reflects the different areas of origin of the three cultures. The historical view called “san tong” is right. Huaxia became a united cultural ethnic group at a very early time, so Chinese people’s religious beliefs and the sets etiquette are basically the same.

pictures with human face and fish; view called “san tong” ; Dong Zhongshu;

10.3969/j.issn.1673-2065.2017.02.001

金春峰(1935-),男,湖南邵阳人,人民出版社编审。

C951

A

1673-2065(2017)02-0001-15

2017-01-18